Вступление

Сразу расставлю все точки. В основе этого материала нележат работы Хиневича, Трехлебова, Гаврилова, Прозорова и прочих фантастов. Именно потому, что эти уважаемые люди – фантасты, но не историки, не культурологи, не ученые, не исследователи. Все, что они сделали – это вырвали слово из контекста, поместили в новый «отсебячий» контекст и выстроили вокруг него собственную мифологическую систему, приписав ее древним славянам.

Поясню, о чем речь. Сегодня всем отлично известна хиневичская (и не только) концепция «славянского мироустройства» под названием Явь-Навь-Правь. Вроде как мир вышний (боги), срединный (люди) и нижний (преисподняя). Концепция интересная и со стороны даже может претендовать на аутентичность, потому что слова такие (явь, навь, правь) в древнерусском действительно есть. Но к мифологическим нарративам они не имеют ни малейшего отношения.

Навь в позднем славянском фольклоре – мертвец (гуглим «заложный покойник» и «дни поминования у славян»). Явь от праславянского *avь, что значит «известно», «понятно» (устойчивый оборот «мечта стала явью»). Слово правь встречается в старославянском, выступает частицей или наречением в значении «правильно». То есть ни одно из этих слов не имеет отношения к космогонической мифологии и в подобных контекстах не упоминается. В случае с навью речь идет не о каком-то мире, а о конкретном фольклорном явлении – восставшем покойнике.

Тут же вспомню «православие», которое по мнению некоторых «фантастов», образовано от словосочетания «славить правь». Все бы ничего, да только НИ В ОДНОМ из дошедших до нас источников слово «правь» не используется как существительное, а значение его в старославянском я уже привел.

Однако не поймите меня не правильно. Все эти замечательные люди, которых я упомянул выше, делают одну важную вещь – заставляют других людей гордиться своей земле и своими корнями, задумываться о чем-то большем. Например, ваш (не)покорный во время оно целый курс отучился в «духовной академии» (или как она называлась?) Хиневича, но потом Патеру Дию дали условку за экстремизм, а его «образовательное учреждение» закрыли.

И я не считаю нужным скрывать, что для меня это стало основным стимулом к самостоятельным изысканиям. При этом я отлично понимаю, что абсолютное большинство людей, которые Хиневича и иже читают/смотрят, едва ли будут что-то самостоятельно копать. У них другие приоритеты и жизненные цели. И все же – не у всех. Именно поэтому у «славянской прикладной фантастики» (или как там – неоязычество?) я все-таки вижу больше плюсов, чем минусов. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось…

Еще не будет в этом материале «славянских рун», «велесовой книги» и прочих мистификаций. Потому что рун у славян, друзья мои, не было. То есть какое-то письмо до Кирилла, конечно, имело место. Например, Черноризец Храбр в своём «Сказании о писменех» (X век) упоминает те самые «черты и резы». Также о существовании письма у славян говорит Титмар Мерзебургский, описывая Радогощ в своей «Хронике» (тоже Xвек). То есть, бесспорно – писать умели, чтобы там Кирилл (уже другой) не пытался навешать своим прихожанам. Причем, судя по обороту «черты и резы», скорее всего, были это какие-то рубленые символы, вроде рунических. Что логично, так как рунами в свое время писали в Европе все – от Италии до Скандинавии. Да и у болгар с венграми были свои конкретно рунические алфавиты (интересующиеся гуглят «розетта из Плиски» и дальше уже сами).

Теорию «славянских рун» научно пытались разрабатывать такие граждане как Арнкель, Клювер и Ягич. Последний, будучи хорватом, оказался к вопросу ближе остальных этнически, поэтому его разработки были наиболее фундаментальными. А сохранилось от них… ничего. Потому что поиски археологических артефактов с хоть какими-то чертами или на худой конец резами, и прочие высасывания из пальца ничего не дали, вообще. Не сохранилось письмо, даже фрагментарно. Нет археологии, нет письменных и изобразительных источников. Так что всевозможным Асовым придется с этим смириться.

Как и с отсутствием некоей «велесовой книги». Потому что всю историю с полковником Изенбеком господин Миролюбов очевидно выдумал. Ведь кто книгу кроме него видел? Верно, никто. Лишь он видел и снял копии. Вспоминается Кодекс Луиджи Серафини… Хотя у Серафини по крайней мере была какая-то сверхидея в его великолепной (не отнять!) мистификации. У Миролюбова, я полагаю, кроме желаний вполне приземленных ничего не было. Тем не менее, в это тоже верят.

Как и в, например, надпись «мастерская рода» на бивнях мамонта, найденных под Юдиново. Двенадцатое тысячелетие до нашей эры, а там – современный кириллический шрифт. Я не знаю, что подвигло Чудинова написать ту статью, на которую сейчас все эти «неоязыческие общины» ссылаются, но я лично был в Юдиново. Смотрел на стоянку наших далеких предков. На бивни те смотрел. И в принципе, там действительно можно разглядеть надписи. На любом вообще языке мира. Потому что этим бивням 12к лет, на них тысячи сколов, царапин и потертостей, в переплетении которых и правда можно что угодно увидеть при должной фантазии…

Вступление получилось несколько более объемным, чем я предполагал. Но это нужно было сказать. Чтобы, во-первых, сразу отсечь тех, кто мечтает о паломничестве в Асгард Ирийский (это Хиневич так Омск называл, кто не в курсе). Во-вторых, чтобы четко обозначить авторскую позицию и исключить лишние вопросы. А теперь – к сути.

Проблема доказательного базиса

Начну с главного – конкретно восточнославянских мифологических нарративов попросту нет. Попытками отыскать их занималась масса историков (В.Н. Топоров, В.В. Иванов и тд.), но, к сожалению, ничего не сохранилось. То есть, вероятно, они были (на это намекает тот же Збрученский идол, до которого мы еще дойдем), но к настоящему моменту утеряны. Предположительно, поспособствовала христианизация, иногда (почти всегда) насильная.

По итогу, на сегодняшний день так называемая высшая мифология (божественный пантеон) известна лишь фрагментарно и зачастую – локально. Сведений о низшей мифологии(домой, русалка и тд.) значительно больше, в первую очередь потому, что многое сохранил фольклор. А фольклор достаточно объемно в XIX-XXвеках собирали многие фольклористы и этнографы – от М. И. Попова и М. Д. Чулкова до А.Б. Морозова, В.Д. Глебова и других.

Отдельно отмечу Стефана Верковича с его многотомником «Веда Славян». Нет, к хиневичскому эпосу эти работы никакого отношения не имеют. Веркович собирал народные песни болгар-помаков в конце XIX века. Он как раз является одним из немногих этнографов, кому хоть что-то удалось собрать про Ярилу, Велеса, Мокошь и некоторых других общеславянских (по всей видимости) богов. Его труд, который я имею честь прямо сейчас держать в руках, во всех смыслах бесценен.

Ну и, конечно, сказки А.Н. Афанасьева, который тоже насобирал колоссальный пласт русского УНТ. То есть на самом деле тема в научной среде достаточно проработана. Проблема в том, что, как я уже сказал, по высшей мифологии практически ничего нет. Даже версия Б.А. Рыбакова о Роде, как о главе славянского пантеона, не то, чтобы успешно оспаривается… тут не нужно быть ученым, чтобы понять, насколько она в принципе умозрительна. Потому что Рыбаков основывается на единственной фразе из «Слова святого Григория, изобретено в толцех» (XIII-XIVвек), где сказано:

Кто беснуется, принося жертвы матери беса богине Афродите, Коруне – Коруна же является матерью антихриста – и Артемиде, рождению проклятой Диомисии из ягодицы (то есть Дионисе, рожденном, как известно, из Зевсова бедра). И недоношенный плод (почитают) и Гермафродита … Тем же богам требу кладут и творят и славяне: вилам, Мокоши-деве, Перуну, Хорсу – Роду и Рожанице…

Есть еще пара более поздних упоминаний («Устав преподобного Саввы» и рукописный комментарий к Евангелию XV века), но они столь же «информативны». То есть был ли Род богом, был ли демиургом – мы не имеем ни малейшего представления. Потому что нет у нас источников, которые бы это подтвердили. А напредполагать можно многое, и версию Рыбакова адекватно оспорили уже раз десять – начиная с известного археолога Л.Н. Клейна. Тем не менее, мы к ней еще вернемся, когда будем говорить о Роде и Рожаницах.

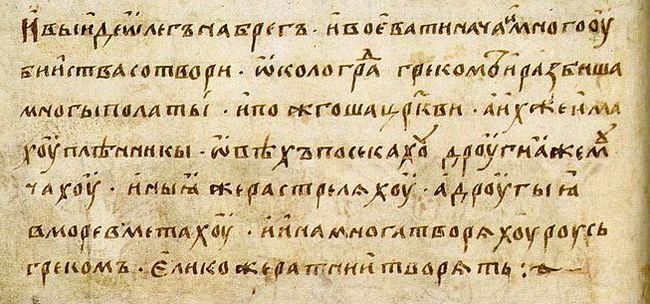

Что касается собственно исследовательского базиса по высшей мифологии восточных славян, то так как сами мифологические концепции и сюжеты не сохранены, их реконструкция возможна лишь на основании так называемых вторичных источников, в первую очередь – это хроники и анналы, записанные не славянскими авторами, а европейскими (например, Гельмольдом, Саксоном Грамматиком и тд.). Из славянских вторичных источников у нас есть корпус текстов-поучений против «славянского язычества» (Кирилл Туровский, Кирик Новгородец), летописи («Слово о полку Игореве»), а также мифологические сюжеты, которые сохранили наши соседи – балтийские, западные и южные славяне.

Дополнительными источниками выступают записи византийских и арабских авторов, делавших географические описания, зачастую – в форме путевых заметок, а не научного труда, как например, в случае с Ибн Русте и Ибн Фадланом (знаменитым автором «Географического словаря»). По ритуалистической части также очень мало сведений – это, например, описание балтийской Арконы, Перыни под Новгородом, уже упомянутой Радогощи, плюс отдельные находки (Збрученский идол).

Все остальное – позднее и уже по части фольклора. Это упомянутый А.Н. Афанасьев, а также В.Я. Пропп, И.П. Сахаров и другие. То есть конкретно по пантеону у нас пара десятков источников. Казалось бы, неплохо! Вот только ни один из этих источников не ставит своей целью зафиксировать какой-то мифологический сюжет или персонажа (как делал, например, Снорри Стурлусон, собирая скандинавские мифы). У того же Крилла Туровского в наставлениях лишь проскальзывает пара потенциальных имен богов. В «Слове о полку Игореве» информации больше – там упоминаются Велес, Даждьбог, Стрибог, Див, Карна и Желя.

Что важно, в «Слове» есть хоть какие-то отсылки к семантике образов. Боян, например, назван внуком Велеса, князья называются детьми Даждьбога, ветры – сыновьями Стрибога. Про Дива спорно, Хорс просто назван великим, Карна и Желя тоже лишь упомянуты. Но тут уже хотя бы можно сказать о Велесе как о возможном покровителе искусств, а о Даждьбоге как о воинском боге. По Стрибогу «Слово» – самый информативный источник, поэтому его принято считать богом ветров (возможно – неба). А так как Хорс «великий», то есть версия, что он занимал место одного из главных божеств. Плюс в «Беседе трех святителей» он наряду с Перун назван «ангелом молнии».

Помимо письменных источников и археологии подключается языкознание и сравнительное религиоведение. Например, этимология слова «перун» до сих пор не ясна, но у литовцев есть бог-громовержец Перкунас (Perkūnas), о котором они какие-то мифы все же сохранили, не в пример нам. И так как слова, судя по всему, имеют одно происхождение, то и образы теоретически отождествимы. Хотя тут можно ведь и дальше пойти? Например, у хеттов был Пирва (Pirwa), тоже связан с громом и молниями. А в индуизме – Парджа́нья (Parjánya), бог туч и дождя. На этих параллелях, само собой, построена масса лингвистических гипотез. Но – лишь гипотез, потому что первоисточников все равно нет, а насчет предположений я уже сказал. Надумать можно, что угодно.

Я привел лишь несколько примеров, но их должно быть достаточно, чтобы стало ясно – мы даже приблизительно не знаем о реальных функциях большинства восточнославянских богов. Мы даже не уверены, были ли некоторые из них богами (тот же Род). Потому что фольклор конкретно о богах ничего не сохранил, а средневековые источники дают лишь косвенные указания, из которых историки пытаются выудить хоть что-то. И это необходимо – выуживать, потому что, как известно, в споре рождается истина. Но не нужно подменять желаемое действительным – это уже невежество.

Формирование мифологической картины мира у славян

Славянская мифология, по всей видимости, начала формироваться во II-Iтысячелетии до нашей эры и связана с так называемой индоевропейской прарелигией (желающие гуглят «Керносовский идол»). Отсюда предположительно проистекают образы Перуна как бога-громовержца и главы пантеона, Велеса как бога плодородия и, возможно, покровителя искусств, Дажьбога как солярного и воинского божества, Мокоши как богини земли и судьбы. Отсюда же – мотив Мирового древа, свойственный всем европейским (и не только) культурам.

В процессе этногенеза славян, вслед за их расселением и разделением на независимые группы, некогда единая мифологическая система начала дифференцироваться, хотя и сохранила много общего. Поэтому мифологические концепции и отдельные персонажи у балтов, западных славян, балканских народов, а также польско-чешско-моравской области действительно близки, хотя и не идентичны. Позднепраславянские мифологические сюжеты эпохи раннегосударственных образований, вероятно, почти не сохранились (возможно, их наследниками являются мифы балтов и южных славян, в частности – болгар-помаков).

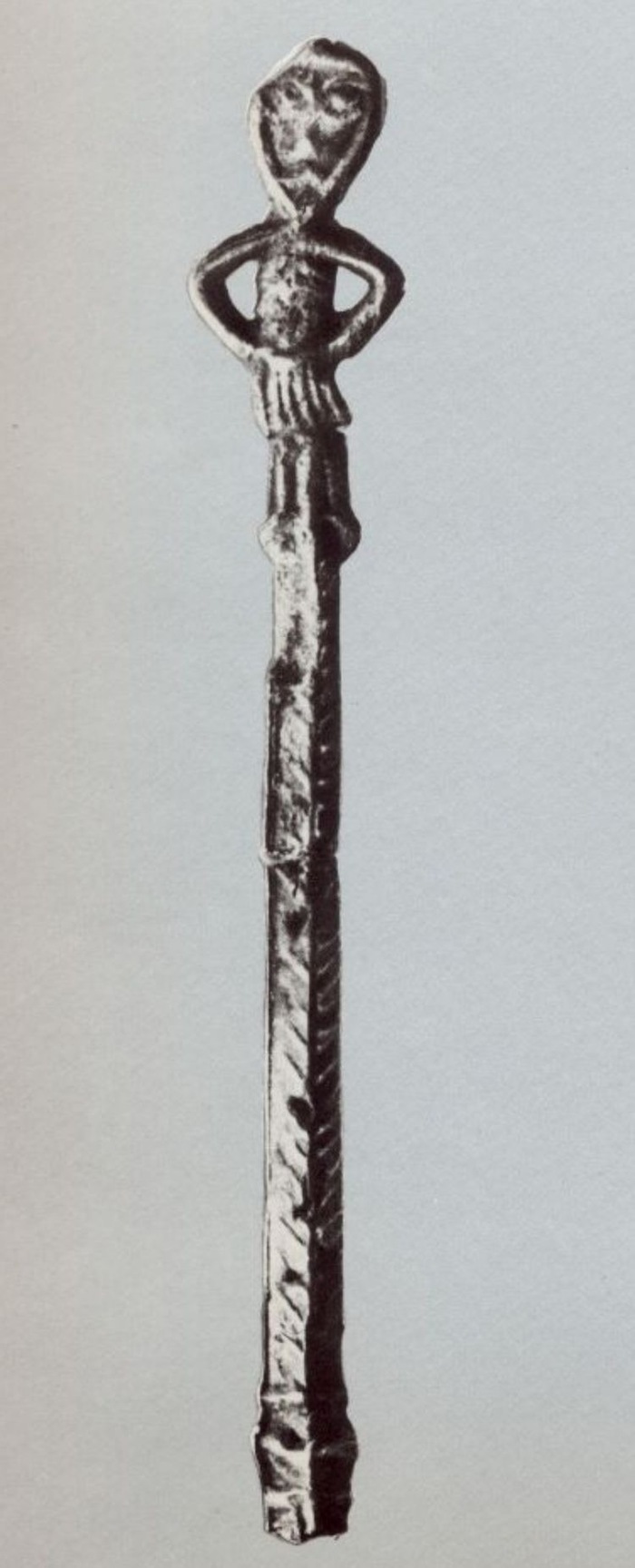

Позже, в период с VIпо X век, то есть вплоть до христианизации, мифология восточных славян, вероятно, существовала уже в устоявшемся виде, испытав некоторое влияние мифов финно-угорских, балтских и тюркских народов. В целом, о мифологической картине мира славян этого периода мы знаем очень мало, потому что нет письменных источников. Но есть, например, Збрученский идол, найденный в реке Збруч (село Гусятин, Украина) и датируемый Xвеком. Это каменный идол высотой 2,67 метра, ориентированный по четырем сторонам света.

На каждой грани идола высечены группы фигур, разделенные на три уровня. Предполагается, что верхний уровень – это некий мир богов, средний – земной мир, а нижний соответственно – подземный. Фигуры «верхнего мира» парные – два мужчины и две женщины. На среднем уровне тоже два мужчины и два женщины, но они меньшего размера и в отличие от верхних фигур лишены символических атрибутов. На нижнем уровне с трех сторон по одному существу, с четвертой стороны изображения нет (оно не разрушено, его там вообще не было). Существа на нижнем уровне явно поддерживают руками линию, отделяющую их от существ второго уровня. Возможно, это некие хтонические персонажи.

В «Поучении» Владимира Мономаха упоминается Ирий, как некая южная страна, в которую на зиму улетают птицы. Ирий встречается в ряде поздних фольклорных произведений – их сбором и анализом занимался Б.А. Успенский. По мнению Успенского, Ирием (или Вырием) славяне называли мир мертвых, одновременно имеющий значение «рай». То есть, вероятно, у них не было традиционного для некоторых культур деления на божественное загробное царство и демоническое (подземное). «Тот свет» был один для всех.

Хотя в Тверской и Псковской областях, согласно словарю Даля, вырием называли колдуна или знахаря. Так что здесь мы снова входим в область теорий и допущений. С другой стороны – контекст схож.

Также многие исследователи видят аналогии между мифологическим мировоззрением славян и древних скандинавов. Например, предполагается, что загробный мир у славян связывался с желтым цветом и золотом. Это подтверждают фразой из «Повести временных лет»: «А если выше сказанного не выполним… то пусть будем желты, как это золото». Предположительно, оборот «желты как золото» означает «умрем». В.Я. Пропп видит здесь аналогию с Вальхаллой Одина, которая, согласно эддическим текстам, составлена из золотых щитов.

Еще один архитипический образ предположительно содержит «Слово о полку Игореве»: «Вещий Боян, если о ком-либо пропеть замыслил, то разлетается мыслью-белкою по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаком». Е.Л. Мороз и некоторые другие исследователи видят здесь трехчастную систему деления мира (земля-воздух-небо), а также образ Мирового древа и отсылку к скандинавской белке Рататоск, которая бегает вверх-вниз по Иггдрасилю. Боян же сближается в этом контексте со скандинавскими скальдами (здесь же упомянем гипотетическую аналогию между скандинавским Браги и славянским Велесом, потому что оба они, по всей видимости, покровительствовали поэтам, сказителям).

Образ Мирового древа сохранился в народных заговорах, например: «На море-Океане, на острове Буяне стоит дуб Карколист, на том дубе сидит сокол, под тем дубом змея…» (цитируется по А.В. Юдин «Ономастикон русских заговоров: имена собственные в русском магическом фольклоре»). Возможно, что здесь отражено, как славяне (в данном случае конкретно русские) представляли себе мир: посреди мирового океана (опять же – вполне себе архитипического) находится земля (остров Буян), в его центре камень-скала Алатырь, а над ней – Мировое древо (дуб). В кроне древа сидит птица, в корнях – змей.

Эта картина действительно похожа на то, как мир представлен в скандинавской мифологии: на вершине Иггдрасиля сидит ястреб Ведфельнир, а в его корнях находится дракон-змей Нидхёгг. У скандинавов землю также омывает мировой океан, которого окольцовывает хтоническое чудовище Йормунганд. Правда, у скандинавов там еще много живности – четыре красных оленя Дейнн, Двалинн, Дюнейрр и Дюрасрор, «главный» олень Эйктюрнир, безымянный орел и уже упомянутая белка Рататоск.

Сегодня существует несколько научных реконструкций мифологической системы древних славян, которая базируется на образе мирового древа. Ни одна из них не признается всецело, ни одна не доросла до полноценной теории. На мой взгляд, эти реконструкции слишком умозрительны. В том контексте, что архетип «мирового древа» свойственен всем древним культурам, в том или ином виде. Как и архетип высшей дуады богов – отец-небо и мать-земля. Эти образы универсальны и логичны для мифологического миропонимания как такового.

Например, включение дерева в мифологическую концепцию целесообразно потому, что дерево дает человеку пищу (плоды), дом (бревна и доски), согревает его и защищает (огонь), помогает защищаться (оружие). При этом дерево чисто интуитивно воспринимается как некая стержневая структура, связующая между собой условно верхний мир (небо, к которому оно тянется кроной) и условно нижний мир (земля, в которую оно углубляется корнями). Это универсальный образ-символ.

У восточных славян, как и у многих других народов древности, двоичность в мифологии была ярко выражена. Из фольклорно подтвержденных примеров можно привести Долю и Недолю (упоминания в УНТ зафиксированы уже упомянутыми Ивановым и Топоровым, а также А. Шийевским). Хотя, по всей видимости, это были не богини, а олицетворения – счастливой и несчастливой судьбы соответственно. Хотя, например, у литовцев и латышей аналогичные мифологические персонажи выступают именно богинями, управляющими человеческой судьбой (Декла и Карта).

Высшая мифология восточных славян

Предполагается, что в дохристианскую эпоху восточнославянские боги составляли единый пантеон, хотя по некоторым версиям его состав и главенство могли различаться локально. Так или иначе, но в процессе христианизации исходная мифология восточных славян стала замещаться христианской мифологией, что в итоге породило уникальный культурный пласт, где черти соседствовали с лешими, а ангелы с домовыми.

Проблема в том, что так как на дохристианскую эпоху нет письменных источников, а археологические и хроникальные мало информативны, полностью восстановить оригинальный восточнославянский пантеон на сегодняшний день невозможно. Более того – относительно почти всех богов невозможно однозначно утверждать, какие функции они выполняли. А у тех, про которых нам хоть что-то известно, функции максимально обобщенные – ритуально-юридическая, военная, хозяйственно-природная.

Чаще всего в сохранившихся источниках упоминаются Перун и Велес, эти два бога, вероятно, возглавляли славянский пантеон. Относительно других мифологических персонажей как богов принято классифицировать лишь тех, которые упоминаются хотя бы в двух разных источниках (это типовой культурологический подход, реализуемый большинством исследователей, включая С.Я. Токарева, В.Я. Проппа и тд.). К таким богам относятся Сварог и его сын Сварожич (для обоих есть аналоги у балтов, чехов, словаков, румын). Еще один пример – Дажьбог (у сербов есть его полный аналог – Дабог).

Сложнее ситуация обстоит с Ярилой, который скорее был мифологическим героем и персонификацией праздника, но не богом (версия поддержана большинством исследователей, впервые высказана В.Я. Проппом). Те исследователи, которые приписывают Яриле статус бога, основываются лишь на том, что у балтов был бог с похожим именем – Яровит. Но это крайне спорная аналогия, так как непонятен статус самого Яровита – по А.С. Фаминцину он явно был богом войны, но на основании некоторых европейских источников (например, работы Геборда), предполагается, что Яровит являлся богом плодородия и весны. Например, Геборд приводит слова жреца Яровита:

Я бог твой, я тот, который одевает поля муравою и листвием леса; в моей власти плоды нив и дерев, приплод стад и все, что служит в пользу человека: все это даю чтущим меня и отнимаю от отвергающих меня.

Учитывая эти слова, Яровит, похоже, был одним из главных богов в пантеоне балтов. О славянском Яриле утверждать подобного мы не можем, хотя одноименный праздник тоже отмечался весной. Проблема в том, что у нас нет ни одного действительно древнего источника с упоминанием Ярилы хоть в каком-то контексте. Самое старое его описание присутствует у Тихона Задонского, который записал процесс проведения праздника на территории Воронежа в XVIII веке.

И тут снова не могу не упомянуть неоязычников, которые каких только функций Яриле не приписывают (и как только его праздник не отмечают…). Причем те из них, кто хотя бы пытается подогнать свои представления под какие-то источники, основываются чаще всего на работах П. Древлянского. В действительности, это псевдоним писателя-этнографа П.М. Шпилевского, который оставил нам с десяток работ по белорусской мифологии. А проблема этого «источника» в том, что все или почти все этнографические труды Древлянского являются мистификацией, что давно доказано и в научной среде сомнений не вызывает (А.Л. Топорков «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»).

Некоторые боги восточных славян покровительствовали хозяйственной деятельности, сезонным обрядам и, как бы мы сейчас сказали, профессиональным коллективам. Примером может послужить Мокошь (или Макошь), которая присутствует во многих источниках, в том числе – в «Повести временных лет», где выступает единственным женским божеством в пантеоне Владимира. По Б.А. Рыбакову, Мокошь была богиней урожая, плодородия и материнства. Вероятно, как-то связывалась с ткачеством и судьбой (прямых отсылок нет, это чисто лингвистическая теория В.В. Иванова и В.Н. Топорова). Не ассоциирована с Матерью-землей, это разные образы.

Дальше уже идут существа низшей мифологии – Кощей, Баба-Яга, Лихо, Чудо-Юдо, Морской царь, Лесной царь и тд. Каждый из этих персонажей интересен и о них мы знаем больше, чем о богах, потому что их для нас сохранил народный фольклор. Однако по версии некоторых исследователей (например, М. Фасмера), эти образы сами по себе более поздние и к оригинальной древнеславянской мифологической системе не относятся. Так или иначе, но сегодня мы их рассматривать не будем – это тема для отдельной беседы.

Пантеон восточных славян

Сразу отмечу, что у балтов, западных и южных славян пантеоны были свои. О них мы в целом знаем больше, но имена богов и их функции зачастую не соответствуют аналогам у восточных славян (или же аналогов вовсе нет).

Итак, в основу пантеона восточных славян историки традиционно ставят так называемый пантеон Владимира, упомянутый в «Повести временных лет». Речь в тексте идет о капище, которое князь Владимир возвел в Киеве и воздвиг на нем шесть идолов. Предполагается, что последовательность идолов в тексте ПВЛ имеет концептуальное значение, и место бога в этой последовательности отражает его статус. То есть, вероятно, перечисление идет от более высокого статуса к наименее высокому. Пантеон Владимира включает следующих богов: Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь.

Перун

Бог-громовержец, глава пантеона, покровитель людей. На это указывает не только его позиция в списке ПВЛ и выше упомянутые аналогии с литовским Перкунасом. Предположительно о Перуне писал Прокопий Кесарийский (VI век):

Они считают, что один из богов, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды.

О Перуне есть довольно много упоминаний, но именно что – упоминаний. Нигде не разъясняются его функции. Например, версию о статусе главы пантеона и всеобщем покровителе обосновывают фрагментом договора Руси и Византии из ПВЛ:

И если кто с русской стороны помыслит разрушить такую любовь… а есть среди них и некрещёные, да не получат они помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся щитами своими, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами в этой жизни и в следующих.

В этом эпизоде Перун стоит в одном ряду с христианским единым Богом. Именно поэтому предполагается, что он имел у славян доминирующий статус. Значение самого имени неизвестно, есть совершенно различные версии – «молния», «бить», «гора», «бог». После христианизации образ Перуна плавно сменился образом Ильи-пророка.

Хорс

Как и в случае с именем Перуна, значение имени Хорса нам не известно. Есть только версии, например – С.Л. Бориссофф предлагает вариант «сияющее солнце», выводя его аж из авестийского. Точные функции Хорса тоже не известны, предположительно он был солярным божеством. По некоторым версиям, не является оригинальным, а был заимствован у хазар. Эта версия базируется на том, что еще в IVвеке Василий Великий писал:

Есть два громовых ангела: эллинский старец Перун и Хорс-жидовин – вот два ангела молнии.

То есть откуда бы Хорс не пришел к славянам и какие бы функции он не выполнял, определенно этот бог является для региона одним из древнейших наряду с Перуном.

Дажьбог

Здесь этимология более менее устоявшаяся – по версии М. Фасмера Дажьбог происходит от «дающий бог». О Дажьбоге есть много упоминаний (включая «Слово о полку Игореве»). Предположительно был солярным божеством или непосредственным олицетворением света (Ипатьевская летопись, искомый фрагмент приведу ниже). По Е.А. Грушко также является богом плодородия.

В «Слове о полку Игореве» сказано, что «князья – дети Дажьбога», дальше в отношении руссов использована метафора «даждьбожьи внуки» (в разных источниках имя пишется по-разному – где-то в середине есть «д», где-то ее нет). На основании этих строк предполагается, что Дажьбог почитался как прародитель руссов, но его упоминание в связи с князьями проводит аналогию со скандинавским Хеймдаллем. По «Песне о Риге» именно Хеймдалль создал людей, а не Один с братьями. Причем он создавал их по сословиям – карлы (свободные люди), воины и правители. Эпизод из «Слова о полку Игореве», по одной из версий, может указывать на то, что Дажьбог покровительствовал конкретному социальному пласту – правителям.

Тут же можно вспомнить скандинавского Тюра, который был богом воинов, но – воинов профессиональных, хускарлов, дворян. Тогда как покровителем всех воинов, в частности – ополчения, выступал Тор. Вполне вероятно, что примерно так же могли градироваться функции Дажьбога и Перуна (или Дажьбога и Хорса, раз оба солярные божества).

Стрибог

Упоминается в нескольких источниках, включая ПВЛ и «Слово о полку Игореве». Этимологически слово «стрибог», по В.В. Иванову, восходит к индоевропейскому *dievas-pater, что значит «отец-небо». Эта версия близка к тому, что о Стрибоге говорит «Слово о полку Игореве»: «Се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы». На основании этих фактов и с учетом наличия Стрибога в пантеоне Владимира, предполагается, что он был богом ветров или скорее даже богом неба (тот самый архитипический образ «отец-небо»).

Семаргл

Помимо ПВЛ упоминается во многих христианских поучениях против язычества (так называемых «худых номоканунцах»). По мнению ряда исследователей, образ заимствован у иранцев, у которых есть Симург – мифологическое крылатое существо, покровитель всех птиц (описывается по-разному, но всегда есть крылья). Согласно ряду мифов, Симург был толи вестником потустороннего (божественного) мира, толи его стражем. По мнению, М.А. Васильева Семаргл (иногда Семургл) у славян выполнял те же функции.

Но есть один нюанс. В «Слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере» есть фраза: «Веруют… и в Сима и в Ерьгла». Аналогичные обороты есть и в некоторых других поучениях. На основании этих упоминаний предполагается, что Семаргл все же оригинальный восточнославянский бог, который изначально был некоей божественной дуадой. К сожалению, в этом случае не представляется возможным что-либо сказать о его статусе и функциях. По Б.А. Рыбакову, Семаргл являлся покровителем растительного мира.

Мокошь

Имя предположительно восходит к индоевропейскому *mokos, что значит «прядение». Это подтверждает более поздний мифологический образ Параскевы Пятницы, ассоциируемый с прядением и судьбой, также ассоциируется с Мокошью как с первообразом. Например, И.В. Топоров приводит народные поверья, согласно которым нельзя было прясть в пятницу, иначе «Мокоша опрядёт».

Есть достаточно много версий, связывающих Мокошь с материнством, плодородием, ремеслами. Также предполагается, что Мокошь могла быть парной божественной дуадой с Перуном, а дни недели «четверг» и «пятница» изначально назывались Перун и Мокошь соответственно (по Иванову и Топору). Версия выглядит логичной, так как у скандинавов точно также все обстояло с дуадой Один и Фрейя (по одной из версий, Фрейя – не обособленный персонаж, а позднее имя Фригг, супруги Одина). Имена этих богов сохранились в современных английских названиях дней недели – Wednesday (среда, День Одина) и Friday (пятница, день Фрейи). С «торовым четвергом» и остальными днями недели все тоже очень интересно, но сейчас не о них речь.

Тот факт, что образ Мокоши был как-то связан с прядением, явно сближает ее с...

Пикабу меня снова ограничивает в знаках, увы( Продолжение здесь.