По мотивам

Чума: эволюция и история болезни https://pikabu.ru/story/chuma_yevolyutsiya_i_istoriya_bolezn...

Чума в станице Ветлянской https://pikabu.ru/story/chuma_v_stanitse_vetlyanskoy_6339626

В древности чумой могли называть любую «моровую язву», болезненное «поветрие», уносившее жизни множества людей. Сегодня чума осталась одна, а название ее превратилось в синоним любой тяжелой беды. «Чума на оба ваши дома», — проклинает семейства Монтекки и Капулетти персонаж Шекспира.

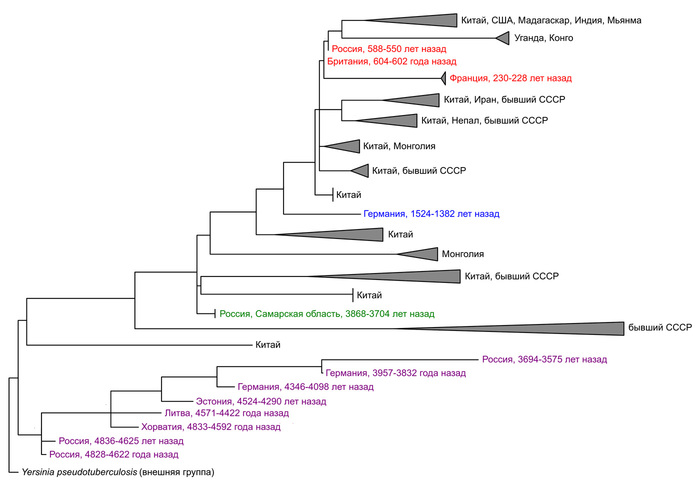

Чума – это острое природно – очаговое заболевание. Её возбудителем является чумная палочка (Yersinia pestis), открытая в 1894 г. французским врачом и бактериологом Пастеровского института Александром Йерсеном (1863 – 1943). Предполагаемый естественный первичный резервуар бациллы – это одноклеточные почвенные организмы.

Чумная палочка может жить в крови более чем двухсот видов млекопитающих, но самая распространённая её среда обитания — грызуны. На них обитают блохи, питающиеся кровью своих хозяев, а вместе с ней всасывающие и клетки болезнетворной бактерии.

Под воздействием глобальных климатических изменений, разрушающих экосистему обитания Yersinia pestis, может происходить её выход из естественного резервуара в почву. Оттуда она проникает в растения или другие природные объекты, способствующие инфицированию грызунов и их паразитов.

Вследствие этого формируются вторичные резервуары чумы, также представляющие собой экосистемы, однако, менее устойчивые, чем почвенные. В них возбудитель может сохраняться десятилетиями, вызывая отдельные эпизоотии и вспышки болезни среди людей. Из – за небольшой устойчивости, вторичные экосистемы со временем разрушаются, и вспышки чумы прекращаются.

После распада новых экосистем остаются значительные территории — реликтовые природные очаги, в которых возбудитель продолжает сохраняться как паразит одноклеточных организмов, имея возможность нового перехода в другие формы под воздействием внешних факторов. Также необходимо выделить, что человек, как и другие теплокровные, не является естественным резервуаром Yersinia pestis. Поэтому его существование не имеет значения для поддержания паразита в природе и не ограничивает способность передачи бациллы необходимостью сохранения жизни своим жертвам. Этим можно объяснить крайне высокую летальность чумных эпидемий.

Чума известна с древнейших времён. Упоминания о ней содержатся во множестве источников. Например, библейская Первая книга Царств повествует о бубонной чуме, поразившей филистимлян, захвативших Ковчег Завета. При этом в ней говорится не только о болезни, но и её распространителях – грызунах: «И сказали они: какую жертву повинности должны мы принести Ему? Те сказали: по числу владетелей Филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых; ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших; итак сделайте изваяния наростов ваших и изваяния мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву; может быть, Он облегчит руку Свою над вами и над богами вашими и над землёю вашею».

Однако, не во всех случаях можно с уверенностью утверждать, что причиной эпидемий древности была именно чума, поскольку люди прошлого не всегда могли отличить её от других тяжёлых инфекций. Это можно видеть на примере отдельных эпизодов эпохи Античности. В 2006 г. греческие учёные провели ДНК – экспертизу зубов из останков захоронений умерших во время знаменитой Афинской чумы V в. до н. э. По её результатам было установлено, что эпидемия на самом деле была вспышкой брюшного тифа. Спорной является и древнеримская «чума Антонина» (165 – 180). Современник событий, врач Клавдий Гален, писал: «Заболевание сопровождалось высыпанием на коже чёрной сыпи». В связи с этим, некоторые исследователи утверждают, что речь здесь может идти об оспе. В тоже время есть мнение, что эта эпидемия была вызвана совершенно отдельным штаммом чумной бациллы, сильно отличающимся от более поздних видов.

В Швеции найден древнейший штамм чумы

В древнем неолитическом захоронении на территории Швеции ученые нашли ранее неизвестный штамм бактерии Yersinia pestis - возбудителя чумы.

В известняковом могильнике сохранились останки 78 человек. Ученые провели генетический анализ скелетов и в зубах одного из них нашли обрывки ДНК чумной палочки с генетической мутацией, которая может вызывать чумную пневмонию - самую опасную форму чумы.

Останки принадлежат женщине, которая умерла в 20-летнем возрасте примерно 4900 лет назад - как раз во времена "неолитического спада" - периода, когда население во всей Европе резко уменьшилось. Находка подсказывает, что причиной такой тенденции могла стать пандемия чумы. Таким образом многочисленные случаи гибели людей от чумы были зафиксированы несколько тысяч лет назад.

Ученый-генетик Саймон Расмуссен обратил внимание, что кости женщины были найдены в массовом могильнике. По мнени С.Расмуссена, эпидемия стала причиной резкого сокращения населения Европы, а затем заболевание просочилось в Азию и на Восток (вероятно ошибка перевода!?).

По словам ученых из Гетеборгского университета, новые данные противоречат общепринятой версии возникновения чумы в Европе. Считалось, что ее принесли люди, мигрировавшие из евразийских степей. Однако теперь можно смело сказать, что болезнь бушевала еще до появления азиатских караванов.

Теперь ученые склоняются к мысли, что древний штамм чумы появился в многолюдных европейских поселениях численностью около 10-20 тыс. жителей, существовавших в Европе между 5400-6100 лет назад. Больше всего их было в Триполье - междуречье Дуная и Днепра, на стыке современной Молдовы, Украины и Румынии.

В этих древних "мегаполисах", очевидно, были плохие санитарные условия - как раз идеальные для развития новых патогенов. Оттуда чума могла легко распространиться по всей Европе благодаря торговле и колесному транспорту.

Ученые полагают, что чума может объяснить исчезновение ранних европейских скотоводов, представителей трипольской культуры. Ее представители жили в VI—III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье, наибольший расцвет пришелся на период между 5500 и 2750 гг. до н. э. Однако около 5400 лет назад они стали строить гораздо меньше жилищ, а их геном значительно изменился. Вскоре их заместили представители других культур.

Не исключено, что у трипольцев кончились ресурсы и другие культуры просто их ассимилировали, но ученые полагают, что эпидемия чумы также могла сыграть свою роль.

https://focus.ua/technologies/414328-v-5000letnej-mogile-nas...

http://www.tolknews.ru/news/4152-najden-samyj-drevnij-stamm-...

https://news.rambler.ru/tech/41391982-v-shvetsii-nayden-drev...

В Средневековье, помимо регулярных локальных вспышек чумы, известны две колоссальных пандемии, унесших миллионы жизней. Первая из них – это «Юстинианова чума». Она появилась в середине VI в. во время правления византийского императора Юстиниана I. Вторая пандемия – это знаменитая «Чёрная смерть», охватившая в XIV в. страны Азии, Европы и Северной Африки. На примере двух глобальных эпидемий можно выделить основные причины возникновения и развития чумы.

«Юстинианова чума».

Первая пандемия возникла в Северной Африке, где локально ограниченные вспышки заболевания случались задолго до этого. Например, греческий врач Руфус из Эфеса, живший во времена правления римского императора Траяна, в своих сочинениях описывал отдельные случаи бубонной чумы в Египте и Ливии. Эпидемия началась в 542 г. в городе Пелусий – крупном экономическом центре Византийской империи, расположенном на средиземноморском побережье, в восточной части дельты Нила. Оттуда она начала быстро распространяться по торговым маршрутам.

Чешский учёный Милан Даниэл в своей книге «Тайные тропы носителей смерти» писал, что «эпидемия двигалась буквально вслед за купцами, по одним с ними путям и очень быстро парализовала весь тогдашний мировой рынок».

Болезнь сначала охватила Ближний Восток и Константинополь. В столице Византии чумой заболел даже сам император, но выжил. Затем через Дунайский водный путь инфекция проникла в Западную Европу. В Италии, где в это время шла война между Византийской империей и Остготским королевством, чума свирепствовала с самого начала пандемии. За несколько лет эпидемия охватила почти всю территорию тогдашнего цивилизованного мира и унесла более 100 миллионов жизней. В виде отдельных вспышек она проявлялась вплоть до 750 г. Болезнь протекала наряду с бубонной ещё и в септической форме, более молниеносной и летальной. Возможно, это обстоятельство способствовало тому, что чума, быстро уничтожив население на некоторых инфицированных территориях, не распространилась в сопредельные районы.

В январе 2014 г. в журнале «The Lancet Infectious Diseas» были опубликованы результаты исследования генетиков Канады и США. Учёным удалось реконструировать геном чумной палочки, вызвавшей первую пандемию. Он был выделен из зубов двух человек, умерших от болезни в баварском Ашхайме. Специалисты сравнили полученный образец с изученным ранее геномом «Чёрной смерти» и современными штаммами болезни. Они установили, что возбудитель «Юстиниановой чумы» очень сильно отличался от чумной палочки, вызывавшей последующие эпидемии. Поэтому исследователи сочли его тупиковой ветвью, которая не имела эволюционного продолжения и исчезла. В то же время этот патоген обладал большой способностью к передаче и высокой летальностью. Говоря о причинах исчезновения штамма «Юстиниановой чумы», генетики выдвинули предположение, что люди в процессе эволюции стали менее восприимчивы к нему.

Также существует версия, что мутация возбудителя возникла в связи с резким похолоданием 535 – 536 гг. в Северном полушарии, вызванным вулканической зимой, возникшей, предположительно, в результате нескольких крупных извержений вулканов в тропиках или вследствие столкновения с крупным метеоритом. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал: «И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое – либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана». Затем, вероятно, дальнейшие изменения климата стали менее благоприятными для распространения нового штамма чумной бациллы по миру, вследствие чего он исчез. Стоит отметить, что связь между мутацией возбудителя и похолоданием не является доказанной, хотя современники и воспринимали понижение среднегодовой температуры и пандемию как звенья одной цепи непрерывных бедствий.

На смену похолоданию пришёл средневековый климатический оптимум X – XIII вв. Он характеризовался мягкими зимами, сравнительно тёплой и стабильной погодой, отсутствием сильных засух. Стоит отметить, что в это время чума ограничивалась только локальными вспышками в старых природных очагах, не принимая глобальных размеров. Например, эпидемия, возникшая летом 1218 г. среди участников Пятого крестового похода, осаждавших египетскую Дамиетту, не привела к масштабному распространению инфекции на европейские страны. В России одним из реликтовых очагов чумы был Смоленск. В 1229 – 1230 гг. в городе бушевала эпидемия, сопровождавшаяся огромной смертностью. Летописец отмечал: «Того же лета бысть мор силен в Смоленсце, сотвориша четыре скуделницы и положиша в дву 16 тысяць, а в третьеи 7000, а в четвертои 9000. Се же бысть по два лета». Но в соседние области чума не распространилась.

«Чёрная смерть»

Климатический оптимум в начале XIV в. сменился Малым ледниковым периодом на территории Евразии. Он был вызван, предположительно, замедлением течения Гольфстрима около 1300 г. Этот период характеризовался наиболее холодными среднегодовыми температурами, дождями и заморозками. Прямым следствием изменений климата стал Великий голод 1315 – 1317 гг. в Европе. С похолоданием, видимо, было связано и возникновение второй пандемии. Она началась около 1320 г. в одном из природных очагов чумы – пустыне Гоби. Обитавшие там грызуны вынужденно покинули свои привычные места. Это было вызвано бескормицей, возникшей вследствие климатических изменений. Животные мигрировали поближе к человеческому жилью. Вскоре среди них началась чумная эпизоотия, следствием которой стало заражение местных жителей. Сначала эпидемия охватила Китай и Индию. Затем с монгольскими войсками и торговыми караванами по Великому Шёлковому пути через Центральную Азию болезнь стала проникать всё дальше на запад.

Осенью 1346 г. чума возникла в низовьях Дона и Волги, где опустошила золотоордынскую столицу Сарай – Берке и близлежащие города. Русский летописец писал: «Бысть мор силен под восточною страною: на Орначи, и на Азсторокань, на Сараи, на Бездежь, и на прочии грады во странах тех, на босурмене, на Татары, на Ормены, на Обезы, на Фрязи, на Черкасы, яко не бысть кому погребати их». По мнению норвежского историка Оле Бенедиктоу, на север и запад в это время чума распространиться не смогла из – за взаимной враждебности между Золотой ордой и её данниками. Но болезнь начала проникать на юг торговыми путями в двух направлениях – по суше на Кавказ и морем в Крым. С полуострова чума была занесена в Европу генуэзскими кораблями.

О том, как это произошло, свидетельствует только один источник, многими исследователями подвергающийся сомнению. Согласно рассказу очевидца, нотариуса Габриэля де Мюсси, эпидемия вспыхнула среди войск хана Джанибека, осаждавших генуэзскую крепость в Каффе. Ежедневно болезнь уносила множество жизней. В отчаянии осаждавшие стали забрасывать трупы умерших от чумы при помощи метательных машин в город, с целью погубить неприятеля. Вскоре в Каффе началась эпидемия. Осада окончилась неудачей, поскольку истощённое болезнью ханское войско было вынуждено отступить. Но генуэзские корабли из Каффы, торговавшие по всему Средиземноморью, начали разносить инфекцию в европейские порты. Де Мюсси писал: «Родные, друзья и соседи поспешили к нам, но мы принесли с собой убийственные стрелы, при каждом слове распространяли мы своим дыханием смертельный яд».

Эпидемия охватила Константинополь, Ближний Восток, Балканский полуостров и Кипр. Осенью 1347 г. чума вместе с генуэзскими галерами проникла на Сицилию и в Марсель. Оттуда она распространилась по всей Европе, в течение нескольких лет производя опустошения и унося миллионы жизней. Затем через Псков, имевший тесные связи с землями Ливонского ордена, болезнь проникла в Россию, где свирепствовала до 1353 г. Но отдельные вспышки чумы продолжались и позже.

Средневековая медицина не могла ничего противопоставить тяжёлой инфекции, поскольку европейские врачи имели очень примитивное представление о природе болезни. Когда французский король спросил профессоров медицины Парижского университета о причинах «Чёрной смерти», они ответили, что эпидемия возникла из – за «важной конъюнкции трёх высших планет знака Водолея, которая вкупе с другими конъюнкциями и затмениями вызвала пагубное загрязнение окружающего воздуха; кроме того, это знак смерти, голода и других бедствий».

Единственным действенным средством для предотвращения заражения был карантин. Он впервые возник в середине XIV в. на венецианском острове Лазаретто, где корабли, прибывающие из охваченных чумой стран, должны были встать на якорь в течение 40 дней на некотором расстоянии от берега, перед тем как начать разгружаться.

В Новое время, в связи с развитием цивилизации и естественнонаучными достижениями, болезнь отступила. Например, третья пандемия, возникшая в 1855 г., ограничилась, в основном, территориями Китая и Индии. Но чума не исчезла окончательно. Её реликтовые очаги сохраняются на планете до сих пор. По данным ВОЗ, только в 1989 – 2004 гг. было отмечено около 40 тысяч случаев в 24 странах, причём летальность составила примерно 7% от общего числа заболевших. Инфицирования фиксируются ежегодно. Поэтому пока нельзя говорить о полной ликвидации болезни.

https://thequestion.ru/questions/30359/pochemu-chuma-v-sredn...

«Вплоть до недавнего времени чума практически не встречала сопротивления, — рассказал нам кандидат биологических наук, полковник медицинской службы ВС РФ, историк медицины Михаил Супотницкий, — Это была просто массовая бойня. Люди не представляли ни природы этой болезни, ни того, как с ней стоит бороться. Обычно она считалась наказанием божьим, которое посылается за грехи то ли отдельным людям, то ли всему человечеству».

Истории известно минимум три крупных пандемии чумы, и у каждой на счету — сотни миллионов жизней: «Юстинианова чума» VI в., «Черная смерть» XIV в. и «Третья пандемия» второй половины XIX в. Это не считая менее масштабных эпидемий, последние из которых случились уже в ХХ в., а кое-где продолжаются до сих пор. Сегодня, когда чума, казалось бы, побеждена, ежегодно она убивает 2–3 тыс. человек, и никаких перспектив к снижению этого числа не наблюдается. Проблема в том, что, несмотря на свою ужасную репутацию — а может, как раз именно благодаря ей, — чума остается одной из самых загадочных болезней.

На начало XXI в. случаи заболевания чумой отмечены в нескольких странах Африки, в Перу и США, а также в Китае, Индии, Казахстане и Монголии. Но самыми опасными в эпидемическом плане считаются Вьетнам и Мадагаскар, где сегодня продолжаются вялотекущие эпидемии. Поэтому перед туристическими поездками в эти страны — особенно если планируется тесный контакт с местным населением или с дикой природой — рекомендуется проходить противочумную вакцинацию в одном из авторизованных центров.

Грызуны и Гоби

Возбудитель чумы, бактерия зловредного рода Yersinia, была выделена лишь в 1894 г. во время очередной эпидемии в Гонконге. Долгое время болезнь считали эпизоотической инфекцией, которая постоянно сохраняется в природе, передаваясь от животного к животному, и лишь иногда попадает к людям. Полагалось, что естественным резервуаром чумы служат грызуны, обитающие в Восточной и Центральной Азии. Даже «Черная смерть», погубившая более четверти всего населения Европы XIV в., как предполагалось, была занесена монголами из пустыни Гоби. Однако в последние годы эпизоотическая теория активно оспаривается специалистами.

Крысиная южная блоха.

«Заразиться от крысы или от суслика можно лишь через посредника — блоху, — говорит Михаил Супотницкий. — Но для этого сам грызун должен страдать септической формой болезни, при которой возбудитель попадает в кровь. Однако клиническая картина развития чумы исключительно тяжела и развивается невероятно быстро».

Через считанные часы зараженное животное практически теряет способность двигаться, и уж тем более — переносить болезнь на большие расстояния. «Чтобы убедиться в этом, достаточно один раз увидеть больную чумой крысу, — рассказывает Михаил Супотницкий. — Она едва стоит, как пьяная, ей вообще ни до чего: у нее страшные головные боли, ее легко поймать, и умирает она через несколько суток таких мучений».

Блохи и «Отряд 731»

Однако и этим трудности переноса чумы не исчерпываются. Попав в организм блохи, бактерия задерживается у нее в зобу и размножается там, образуя сгусток, который наглухо закупоривает пищеварительный тракт. Когда такое насекомое вгрызается в кожу и пытается напиться, ему приходится отрыгивать ее обратно в кровоток — вместе с комком бактерий. «Далеко не каждая блоха способна отрыгнуть этот "блок", — говорит Михаил Супотницкий. — Да и после отрыгивания она часто погибает. Поэтому само по себе появление зараженных блох эпидемии еще не гарантирует: будут отдельные случаи болезни, которые не перерастут в цепочку».

В этой связи можно вспомнить печально известные эксперименты японского «Отряда 731», сотрудники которого в годы Второй мировой пытались вызвать искусственные эпидемии в ряде китайских городов. «Они выбирали самые грязные, самые скученные районы и сбрасывали на них бомбы, начиненные зараженными блохами и рисом, привлекавшим грызунов. А чтобы население теснее контактировало с ними, поливали улицы пулеметным огнем с самолетов, заставляя людей прятаться по ямам и подвалам, — рассказывает Михаил Супотницкий. — Но ни разу эпидемии им вызвать не удалось, все ограничилось отдельными случаями. Занести чуму невозможно».

Косвенно свидетельствует об этом несколько других случаев, когда в различных городах мира обнаруживались больные грызуны, или даже люди, не имевшие никаких контактов с потенциальными носителями чумы. Уже в ХХ в. подобные случаи были зарегистрированы в Париже и Лондоне, в Глазго и Сан-Франциско, в Испании и Португалии.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), с 1989 по 2003 г. в мире отмечено более 38 тыс. случаев заболевания чумой, из них больше 2,8 тыс. — со смертельным исходом. Особенную озабоченность медиков вызывает появление болезни после долгих, по 30–50 лет, периодов полного «молчания». Такие внезапные возвращения чумы отмечены в Индии в 1994 г., в Индонезии в 1997 г. и в 2003 г. в Алжире. Потенциально опасный резервуар чумы имеется и в России — на Кавказе.

Москва и Лондон

Эпизоотическая гипотеза оспаривается выдвинутой в 1990-х гг. версией о том, что чума является сапронозным заболеванием, естественным резервуаром которого служат неживые объекты среды или, возможно, простейшие. «Чума ниоткуда никуда не заносится, — добавляет Михаил Супотницкий, — она существует уже на месте, в первичных природных резервуарах, которых мы пока не знаем. Скорее всего, это простейшие, функционально во многом похожие на макрофаги — клетки иммунной системы, которые поражает бактерия, попадая в человеческий организм».

Причины, по которым эти резервуары в какие-то моменты «активируются», остаются неизвестны. Возможно, какую-то роль в этом играет даже холодный климат — во всяком случае, Малый ледниковый период XIV–XIX вв. сопровождался не только двумя пандемиями, но и серией мощных локальных эпидемий чумы, среди которых можно вспомнить лондонскую (1720-е гг.) и московскую (1770-е).

«На той или иной территории чума может возникать с большими интервалами регулярно, — говорит Михаил Супотницкий. — Но в промежутках она может скрываться столетиями, никак себя не проявляя». Москва в этом смысле не исключение: на такой же «бомбе» сидят и многие другие европейские столицы, включая Лондон, Париж, Барселону. Однако бояться не стоит.

Гигиена и стрептомицин

По счастью, для того, чтобы возникла эпидемия, требуется совпадение большого числа факторов. «Должна произойти активизация (пока неизвестных) очагов чумы на большой территории. Должен быть большой выброс возбудителей болезни к переносчикам-грызунам, а у них должно быть большое количество блох, — перечисляет Михаил Супотницкий. — Должны быть антисанитарные условия для того, чтобы блохи кусали людей. Возникнуть эпидемии не так-то просто, но непросто и потом ее обуздать. Полновесную эпидемию можно считать природной катастрофой».

В цивилизованных странах чума сегодня практически не встречается, и ключевых причин тому две. Во-первых, высокий уровень гигиены, из-за которого контакты людей и с грызунами, и с блохами сведен практически к минимуму, не давая им шансов распространять инфекцию. Во-вторых, стрептомицин. «Впервые для лечения чумы его использовали советские медики в Манчжурии, еще в 1940-х, — рассказывает Михаил Супотницкий. — Это достижение резко изменило наши способности бороться с чумой: антибиотик быстро помогает даже при самой страшной легочной форме».

Вообще, достижения отечественных врачей и ученых в этой области трудно переоценить. Именно в нашей стране в первой половине ХХ в. была разработана вакцина, создающая временный (около года), но достаточно эффективный иммунитет против чумы. Ею пользуются ученые и медики, имеющие дело с больными людьми, грызунами или с самой бактерией. «Мы прививались ежегодно, — вспоминает Михаил Супотницкий. — Вакцина вносится в царапину на коже или ингаляцией. Нас обычно заводили в большое помещение, похожее на кинозал, и распыляли вакцину в форме аэрозоля, с помощью специальной установки».

Приоритет создания живой вакцины против бубонной чумы принадлежит бактериологу Магдалине Покровской, которая в 1934 г. не только получила такую вакцину, но и успешно испытала ее на себе. «Опыт начался 8 марта. По всей стране шел праздник: народ отмечал женский день, — писал об этом журнал «Смена». — Это было мужество оптимизма, веры в жизнь, творческое, великое, советское мужество».

Доза и диагноз

Несмотря на стрептомицин и вакцинацию, нельзя забывать, что чума — заболевание исключительно опасное. Инфицирующая доза (то есть, минимальное количество жизнеспособных микробов, способное преодолеть защитные системы организма и вызвать болезнь) составляет единицы бактерий — для сравнения, частиц ВИЧ-инфекции требуется десяток тысяч, а холерных вибрионов — миллионы.

Воротами бубонной формы болезни являются кожные покровы. Палочка заносится в кровоток во время укуса блохи, сами же больные бубонной чумой для окружающих не заразны. Более тяжелая легочная форма развивается обычно уже в зараженном бубонной чумой больном, и способна передаваться воздушно-капельным путем. По словам Михаила Супотницкого, в отсутствие своевременного лечения смертность от легочной чумы составляет почти 100%, от бубонной — 50%.

«Отдельные случаи заболевания бубонной чумой лечатся в обычных стационарах, — добавляет Михаил Супотницкий, — нередко при этом ставится ошибочный диагноз, например, неспецифический лимфоаденит. По счастью, стрептомицин входит в число обычного набора антибиотиков, и врачи могут вылечить больного, так и не поняв, с чем имеют дело. Только позже, если такие случаи идут один за другим, если люди начинают умирать, они могут спохватиться: что-то тут не то… И лишь когда к работе привлекают микробиологов, могут, к своему ужасу, выяснить, что уже с полгода у них продолжается настоящая чума».

Институты и станции

Человечество борется с чумой ежедневно и ежечасно. В России Особая лаборатория по производству противочумной вакцины была создана в разгар «Третьей пандемии», в 1897 г. Разместилась она в одном из изолированных фортов Кронштадта, где медики проводили заражение лошадей и выделяли из их крови готовую вакцину. Кстати, в 1990-х этот форт «Император Александр I» стал одной из популярных площадок для проведения рейв-вечеринок и дискотек, а сейчас его можно посетить с экскурсией.

Сегодня в России работает специальная Противочумная служба, в которую входят несколько институтов, центров и более 10 противочумных станций. «Они постоянно отслеживают грызунов, отслеживают заболеваемость… Если чума начинает возвращаться, делает она это именно через грызунов, и вовремя заметить эту угрозу — значит, приготовиться к ней, — поясняет Михаил Супотницкий. — Они держат наготове постоянный мобилизационный ресурс, миллионы доз готовой живой вакцины, которые можно быстро пустить в ход».

Несмотря на то, что победить или хотя бы понять чуму окончательно не удается до сих пор, в целом ситуацию можно назвать контролируемой. «В Россию откуда-нибудь с Мадагаскара она, конечно, не проникнет. Хотя бы в силу выраженности и скоротечности симптомов: такие люди долго не живут, их легко распознать, да и при самой распространенной бубонной форме для окружающих неопасны, — резюмирует Михаил Супотницкий. — Впрочем, к рекомендациям соблюдать осторожность при посещении соответствующих стран стоит прислушаться — на самом деле, лучше вообще воздержаться от их посещения. Но сегодня в России настоящую серьезную опасность представляет отнюдь не чума, а такие болезни, как ВИЧ, гепатит В и гепатит С. Рекомендую опасаться именно их».

https://polymus.ru/ru/pop-science/news/chuma-xxi-veka/

Подведём итог:

1. Чума никуда не исчезла.

2. Вероятно существует несколько природных очагов чумы.

3. Вероятно существует несколько штаммов чумы которые мутируют/эволюцинируют.

4. Чума оказала влияние на человечество в ходе исторического процесса.

5. Эпидемия чума возникает при совпадение ряда факторов.

6. Есть противочумная сыворотка и стрептомицин.