В последние годы римского правления Британия была разделена на четыре провинции. Союзные британцам племена служили буфером между Адрианской стеной и пиктами, проживавшими на северных плоскогорьях.

Оборона этих провинций была поручена трем военачальникам: британскому дуксу, осуществлявшему руководство войсками Северной Британии и Адрианской стены из штаба в Йорке; комесу саксонского берега, отвечавшему за оборону юго-восточного побережья; и британскому комесу, возглавлявшему мобильные приграничные подразделения.

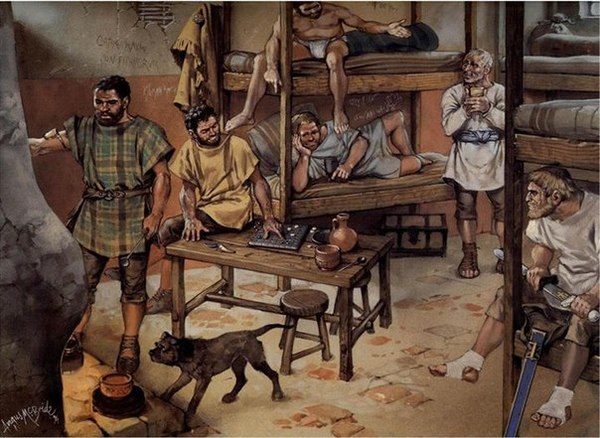

К концу IV – началу V века Адрианская стена перестала быть четко определенной границей. Теперь она представляла собой обветшавшее строение, находившееся между фортами, более напоминавшими густонаселенные укрепленные деревни. Оружейные башни и замки стены были оставлены людьми. Форты населяли потомки солдат из союзных войск.

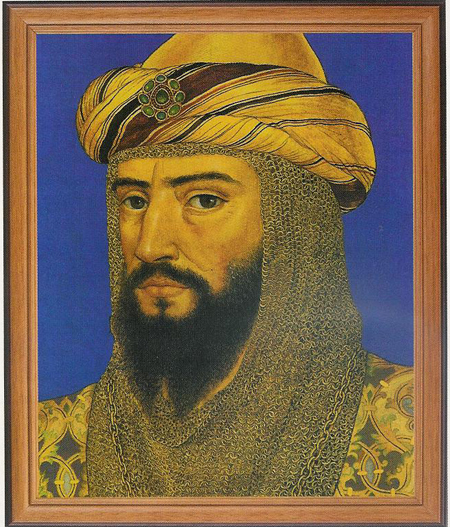

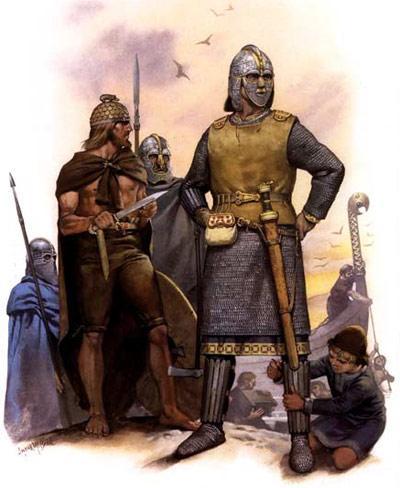

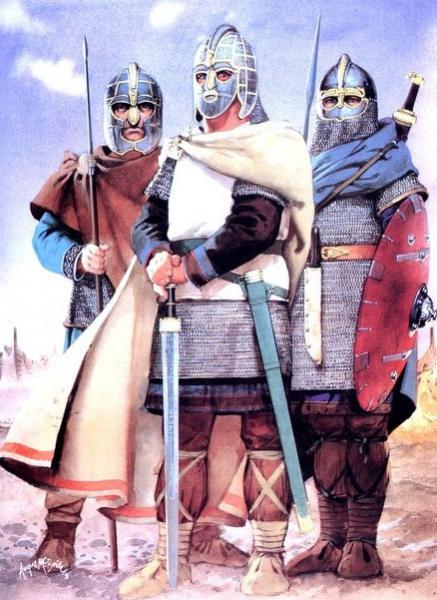

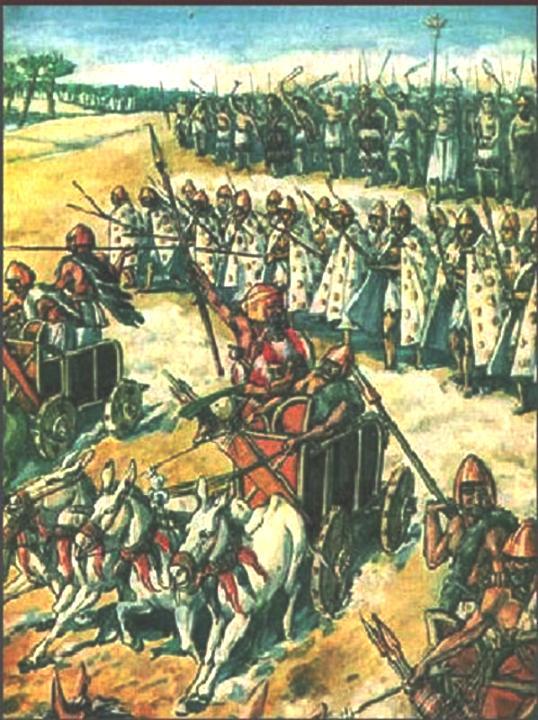

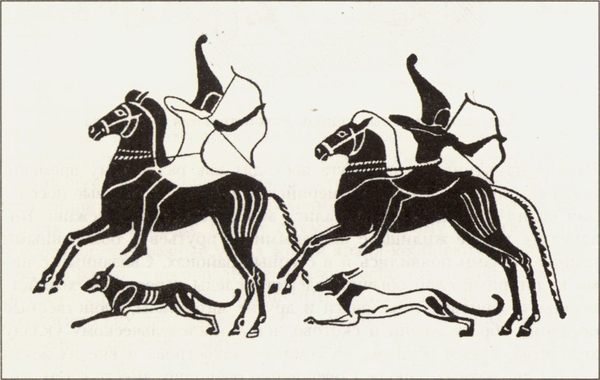

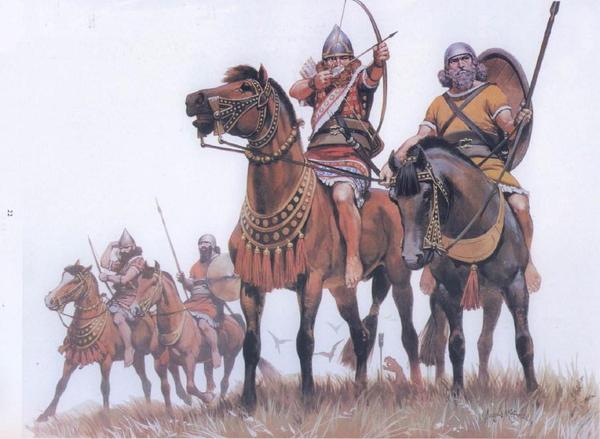

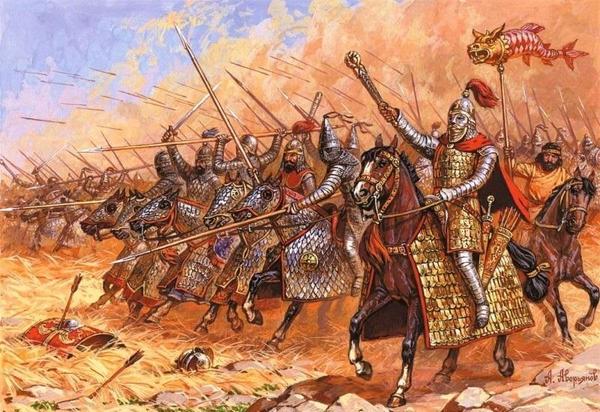

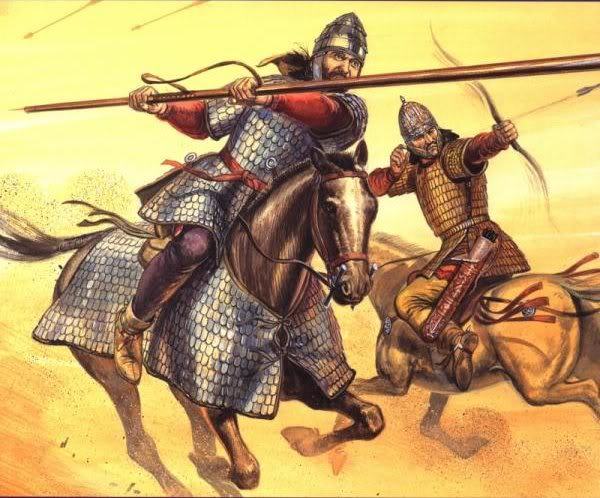

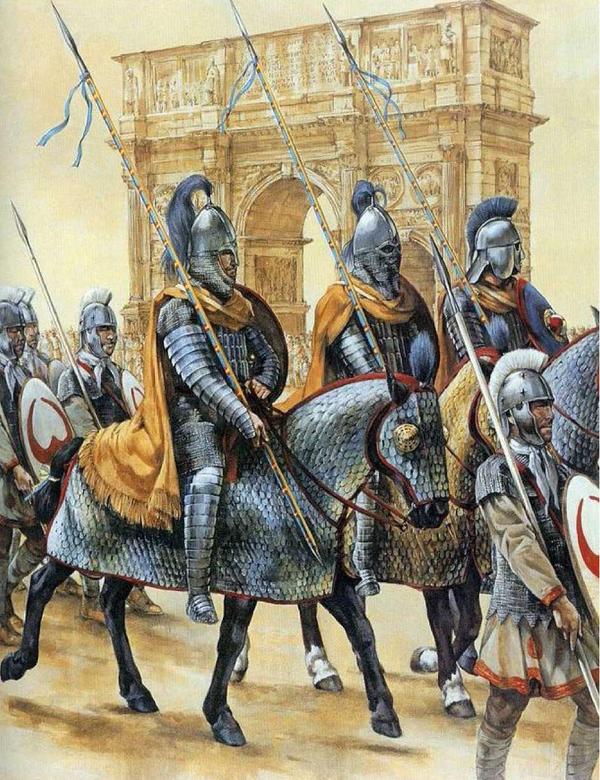

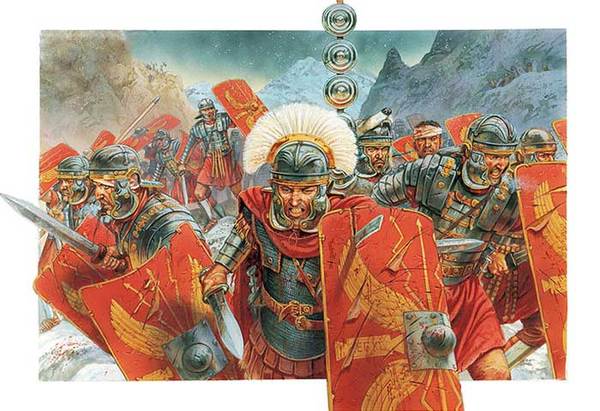

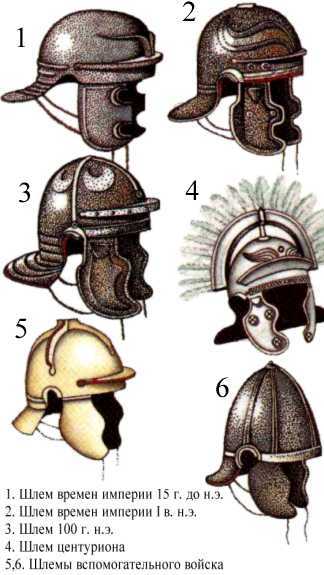

Самой важной частью римского войска теперь была кавалерия, перенявшая персидские военные традиции. Обычаи конных лучников из турок и гуннов не оказывали сильного влияния на тактику романо-византийцев до V века.

Тяжеловооруженных катафрактов теперь можно было увидеть не только на востоке империи. Катафракты воевали без стремян, потому что их задачей было сражаться с пехотинцами и легкими кавалеристами противника, а не с его тяжелой кавалерией. Щиты использовались редко, так как копье часть держали обеими руками. Шпоры использовались повсеместно, как и дротики, особенно конными воинами аланов и сарматиан.

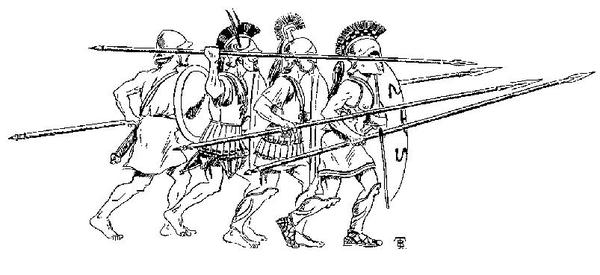

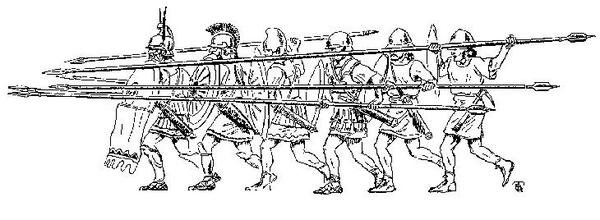

Роль пехоты также была велика. Легкие пехотинцы были вооружены дротиками, пращами и небольшими щитами. Несомненно, у римлян был лук, но использовалось это оружие в бою или только для охоты, нам неизвестно.

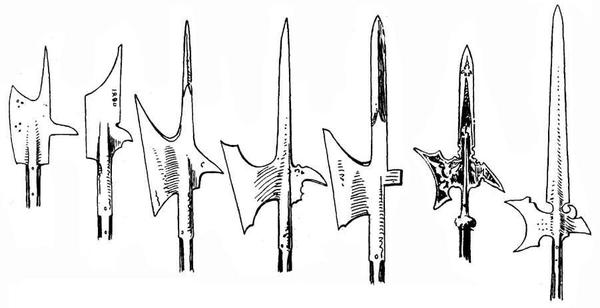

Пехотинцы, укрывавшиеся за стеной из щитов, были вооружены относительно легкими дротиками. По утверждению Вегетия, у каждого воина их было по пять штук. На резных изображениях позднеримской эпохи почти не встречаются боевые топоры. Мечи по-прежнему являлись оружием ближнего боя. Короткая полуспата использовалась преимущественно пехотинцами, в то время как кавалеристы предпочитали персидскую спату.

В 410 году н.э. римский император отдал бриттам приказ рассчитывать на собственные силы при защите своих городов. Однако, многие воины римской армии вместе с семьями задержались на острове до начала V века. Они стали служить новым правителям, как это сделали их высшие командиры – дукс Британии и комес саксонского берега.

Большая часть солдат из подразделений, расположенных в фортах, смешалась с местным кельтским и римско-британским населением, превратившись в местных ополченцев.

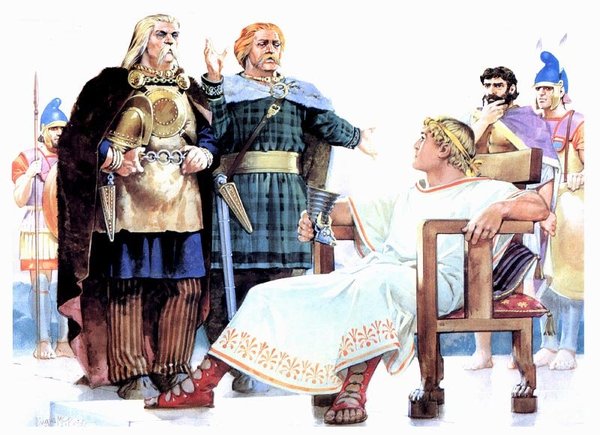

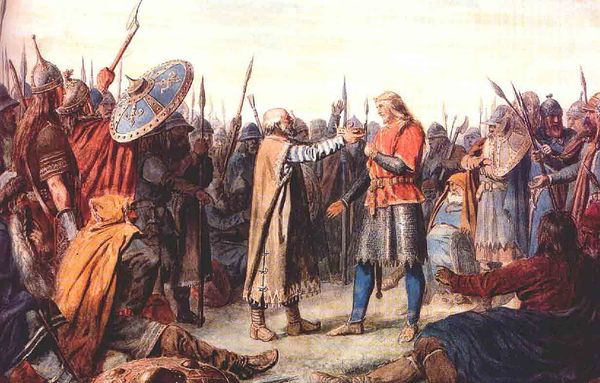

Легендарный король Артур, по-видимому, являлся более военным, чем гражданским лидером. Однако, кем он был на самом деле: реально существующим человеком или вымышленной фигурой, составленной из нескольких образов полузабытых исторических героев? Эпические сказания о короле Артуре позднее были возрождены Джеффри Монмаутом, считавшим его национальным героем бриттов, противостоявшем Карлу Великому, а также лидерам англосаксов и норманнов. Однако, сказание об Артуре было известно больше части христианского мира задолго до рождения Джеффри. Память об Артуре на протяжении многих веков свято хранили притесняемые завоевателями кельты из Уэльса, южной Шотландии, Корнвела и Британии. Точно также относились к своему национальному герою Друстану побежденные пикты. Позже этот герой VIII века был причислен к последователям короля Артура под именем Тристан.

Как бы то ни было, этот человек или несколько людей, чьи подвиги легли в основу образа короля Артура, оказал огромное влияние на людей своей эпохи, так как память о нем надолго пережила его самого, особенно в устных народных сказаниях.

Является неоспоримым тот исторический факт, что Британия была единственной среди западных провинций Римской империи, сумевшей продолжительное время сопротивляться вторжению германцев. Нескольким военачальникам удалось объединить бриттов с совершенно непохожими на них кельтами. Это стало залогом их военных успехов, пусть и временных. А вот неспособность последователей Артура сохранить единство явилось основной причиной конечной победы саксонцев.

Основными прототипами Артура считаются три исторические личности – это римский военачальник Луций Арторий Каст, точные даты жизни которого неизвестны, римлянин Амвросий Аврелиан, успешно разгромивший саксов в битве у Бадона и Карл Великий с его 12 Паладинами. Опираясь на факт, что основные враги Камелота, саксы, жили в 450-х гг., а первые косвенные упоминания об Артуре появляются в трудах валлийского клирика Гильдаса в 560-х гг., можно сделать вывод, что Артур жил предположительно в 500-х годах н.э. Образ же британского короля Артура собран из нескольких биографий и подвигов и, дополненный цепью взаимосвязанных сюжетных линий, стал прочным каркасом культурного мифа об Артуре и рыцарях Круглого стола.

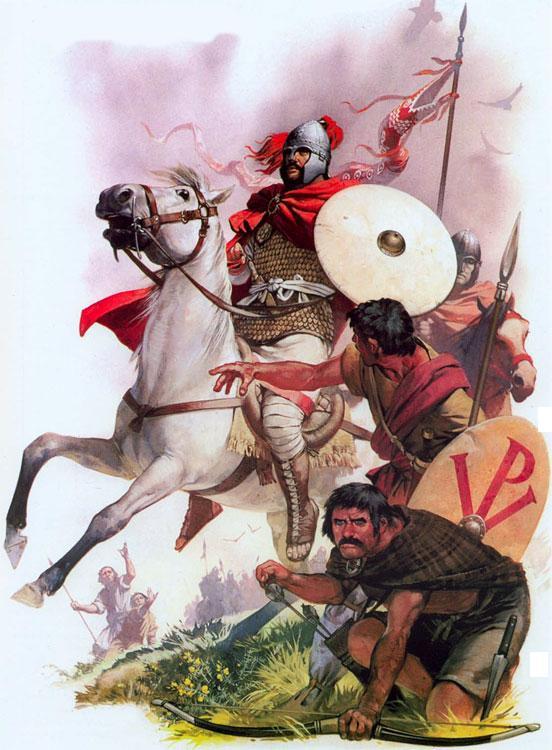

Скудные сведения письменных источников с лихвой восполняются устными народными сказаниями, сохранившими память о легендарном военачальнике, объединившем кельтов и успешно командовавшим конницей, всегда побеждавшей врагов. Названия географических объектов, расположенных вдоль англо-кельтской границы V-VI вв. подтверждают предположение о том, что Амвросий и Артур являлись двумя различными, реально существовавшими личностями.

Древнейшее упоминание Артура по имени содержится в валлийской поэме "Y Gododdin" — про одного из героев говорится, что он проявил доблесть в битве, "хоть он был и не Артур".

Предположительно валлийское имя Arthur вероятно, происходит от сложения кельтских arth — могучий и ythr — ужасный. Некоего "медведя" (ursus) упоминает и бриттский автор VI в. Гильда в своем труде "О погибели Британии", хотя и без всякой связи с битвой при Бадоне. Есть также версия, что это искажённое римское Арториус или греческое Арктурус. В форме Арктур (Arcturus Uterii filius) имя употреблено в книге XVI века "История Шотландии" Джорджа Бьюкенена.

Военная аристократия Британии времен Артура предпочитала сражаться в рядах легкой кавалерии, вооружившись мечами и дротиками. Бритты, сбежавшие в Арморику, впоследствии стали хорошими кавалеристами. В войсках Южной Шотландии и Западной Британии также преобладали конные воины. А вот большинство жителей Уэльса были пехотинцами. Потери областей, благоприятных для выращивания лошадей, таких как Готсволд, равнина Солсбери и Хемпшир, нанесли британцам серьезный ущерб.

По немногим дошедшим до нас сведениям мы можем заключить, что излюбленной тактикой британцев был атака на рассвете. Они предпочитали выманивать противника к реке, заставляя его вступать в основное сражение у переправы. Во время редко упоминаемых в документах осад бритты были, как правило, осаждаемой стороной. Войско, защищавшее город, состояло из городских ополченцев. Сопротивление британцев напоминало партизанскую войну, когда небольшие группы конных воинов, выехав за пределы укреплений, просачивались в разбросанные повсюду англосаксонские поселения. Саксонцы были хорошими строителями полевых укреплений, что помогало им удерживать завоеванные территории.

Во время раскопок было найдено очень мало римско-кельтского оружия, особенно на юге, где согласно глубоко укоренившейся христианской вере, в могилу умершего не принято было класть оружие. Судя по немногим дошедшим до нас экземплярам, доспехи и оружие британцев мало отличалось от снаряжения их противников. Даже большой кинжал под названием сакс был у обеих сторон. А вот мечи кельтов были меньше мечей англосаксов. В одном кельтском эпосе говорится о «квадратном наконечнике копья», что заставляет вспомнить аналогичное описание «четырехгранного оружия, пробивавшего кольчугу», из ранней скандинавской саги. Луги использовались реже, хотя усиленный лук достаточно сложной конструкции, заимствованный у гуннов, в последние годы существования Римской империи был широко распространен. Самым обычным метательным оружием были дротики.

Считается, что представители германских племен появились в Британии еще в период римского владычества, как наемники в составе римских легионов. Утверждение их власти на острове (представленное в легендарной традиции как англосаксонское завоевание) происходило постепенно, в течение столетия, в результате военных бунтов, вторжений с континента и брачных союзов. Беда Достопочтенный, рассказывая о переселении германских племен в Британию, пишет, что в "завоевании" участвовали англы (выходцы из нынешнего Ангельна), саксы (по имени которых получила свое название Саксония) и юты (жившие на территории Ютландии). Согласно его представлениям, англы заселили северо-восточные и центральные области острова Великобритания, саксы — юго-западные территории, а юты — Кент и остров Уайт. Археологические данные в целом подтверждают эту схему, хотя, согласно современным представлениям, сами три народа Беды в этническом плане были неоднородны, а географические границы расселения — не столь четки. Археологические находки и топонимы указывают также на присутствие в Британии фризов, франков и норвежцев, хотя и в меньшем количестве.

К середине VI в. на занятой пришельцами территории возникают англосаксонские королевства. Позднейшие источники обычно называют семь из них: Дейра и Берниция (в дальнейшем объединившиеся в одно королевство — Нортумбрию), Мерсия, Восточная Англия, Суссекс, Эссекс, Кент, Уэссекс. Но существовали и другие, например, Хвикке, Линдси, Магонсетан: они были маленькими и постоянно переходили из рук в руки, примыкая то к одному, то к другому из своих более могущественных соседей.

Между более крупными королевствами шла постоянная борьба за территории и влияние. Перипетии этой борьбы достаточно сложно проследить, поскольку содержащиеся в источниках сведения отрывочны, а свидетельства не всегда беспристрастны. Условно можно выделить три периода: период главенства правителей Нортумбрии и Кента (втор. пол. VII в.), период главенства Мерсии (ок. 730 — кон. VIII в.) и период главенства Уэссекса (с 820-х гг.).

В первые десятилетия IX в. в жизнь англосаксов вторгается новая жестокая реальность — набеги викингов. Привлеченные богатством и плодородием английских земель, викинги вскоре отказались от своей обычной тактики кратких грабительских рейдов и стали захватывать английские территории. Возвышение Уэссекса совпало с началом викингских нашествий и связано с именами короля Эгберта (802–839), его сына Этельвульфа (839–858) и его внука Альфреда (871–900). Альфред, получивший в позднейшие времена прозвание Великий, был младшим сыном Этельвульфа. К тому времени, когда он пришел к власти после смерти своего брата Этельреда, два крупных англосаксонских королевства — Нортумбрия и Восточная Англия — уже оказались в руках викингов, а Мерсия находилась на грани падения.

Уэссекс, при Эгберте включивший в свой состав Эссекс, Суссекс и Кент, в 871 г. выдержал девять больших сражений со скандинавами. Война шла с переменным успехом и закончилась заключением мирного соглашения. Однако натиск викингов не прекратился. В начале 878 г. они вынудили Альфреда бежать. Несколько месяцев королевство находилось под властью скандинавов.

Однако в начале лета Альфред с объединенными силами Соммерсета, Дорсета и Гемпшира, нанес решительное поражение викингам у Эддингтона, после чего между ним и предводителем викингов Гутрумом был заключен мирный договор. По этому договору Англия была поделена на две части; граница пролегала по рекам Темзе и Ли, дальше вдоль воображаемой линии, соединявшей исток Ли и Бедфорд, а далее по Узу и древней римской дороге между Лондоном и Честером.

Таким образом было положено начало существованию области датского права (Дэнло). Гутрум принял крещение, и Альфред стал его крестным. В 886 г. Альфред, при неизвестных нам обстоятельствах, получил в свое распоряжение Лондон, после этого, как сказано в Англосаксонской хронике, «весь народ англов ему покорился, кроме тех, кто был под властью данов». Он первым из английских королей стал называть себя королем англов и саксов.

В 880-е гг. Альфред принял ряд мер по укреплению английской обороны. Он расширил систему прибрежных крепостей — бургов — и поставил в них гарнизоны. Он также преобразовал систему сбора английского ополчения таким образом, что в распоряжении короля постоянно имелась действующая армия. Наглядным подтверждением действенности этих преобразований является тот факт, что вторая волна викингских нашествий (892–896 гг.) была успешно отбита.

Считается, что в своей государственной деятельности Альфред во многом вдохновлялся идеями Каролингского возрождения. Он собрал вокруг себя группу образованных клириков, помогавших ему в его деятельности. Альфред потребовал, чтобы все мальчики благородного происхождения, "пока на них нельзя возложить иных дел", учились читать и писать на родном языке, и создал при дворе школу для сыновей своих приближенных. В его правление были составлены свод законов, который открывался переводом "Моисеева Десятисловия", и "Англосаксонская хроника"; выполнены переводы на древнеанглийский язык "Обязанностей пастыря" и "Диалогов" Григория Великого, Церковной истории народа англов Беды Достопочтенного, "Всемирной истории" Орозия, "Утешений Философии" Боэция, "Монологов" Блаженного Августина, первых пятидесяти псалмов; составлен мартиролог на древнеанглийском языке. Переводы Орозия, Боэция и Августина представляют собой, по сути, вольные переложения латинских сочинений и могут рассматриваться как вполне самостоятельные произведения.

После смерти Альфреда до 1016 г. в Англии правили его потомки. Его сын Эдвард Старший (900–924) использовал новые силы, которые королевство обрело в результате проведенных преобразований (в первую очередь, в военной сфере), для подчинения Дэнло. В военных кампаниях против скандинавов вместе с Эдвардом участвовала его сестра — Этельфлед. Она была женой мерсийского элдормена Этельреда, а после смерти мужа в 911 г. в течение 7 лет была госпожой Мерсии. Главной задачей Этельфлед было строительство и восстановление крепостей — бургов, которые ее брат использовал в качестве баз для военных действий. Этельфлед умерла в 918 г. и не дожила до того момента, когда Нортумбрия и Восточная Англия признали верховную власть англосаксонских королей.

Сын Эдварда Этельстан (924–939), принял ряд мер, способствовавших стиранию политических и социальных различий между его англосаксонскими и скандинавскими подданными, и довершил объединение страны. При нем Англия превратилась в могущественную державу, пользовавшуюся большим авторитетом в Европе, о чем свидетельствуют, в числе прочего, брачные союзы между сестрами Этельстана и представителями европейских правящих домов. Одна его сводная сестра стала женой сына германского короля Генриха Птицелова, будущего императора Оттона Великого (она умерла еще до того, как Оттон получил императорскую корону), другая — женой Гуго Капета, основателя династии французских королей.

При дворе Этельстана жил какое-то время в изгнании его племянник, сын последнего прямого потомка каролингской династии Людовик Заморский, а также Хакон Добрый — младший сын легендарного норвежского короля, объединителя Норвегии Харальда Прекрасноволосого.

После Этельстана в Англии властвовали его сводные братья Эдмунд (939–946) и Эадред (946–955), а затем — сыновья Эдмунда Эдви (955–959) и Эдгар (959–975).

Все это время страна наслаждалась покоем и миром. Эдгар активно занимался делами Церкви: при его непосредственном участии были проведены преобразования, получившие название "бенедиктинской реформы". Вдохновителями реформ стали влиятельные церковные иерархи, выходцы из высшей англосаксонской знати — Дунстан, настоятель Гластонбери, впоследствии — архиепископ Кентерберийский; Этельвольд, настоятель Абингдона, епископ Винчестера; и Освальд, настоятель Рамси, епископ Вустера, архиепископ Йорка. В своей деятельности они ориентировались на идеалы золотого века, описанного у Беды, и на идеи континентальных церковных реформаторов. Основными направлениями реформы были упорядочивание жизни монахов и белого духовенства, уменьшение влияния светской знати в Церкви, унификация литургии.

Но со смертью Эдгара начался упадок. Он проявился в первую очередь в политической сфере. Борьба за власть между могущественными группами знати завершилась убийством в 978 г. сына и преемника Эдгара — Эдварда Мученика и вступлением на трон его сводного брата Этельреда, которому в то время едва исполнилось восемь лет. Современные исследователи сильно расходятся в оценке качеств Этельреда как властителя, но по тем или иным причинам его правление оказалось неудачным.

Начиная с 990-х гг. на Англию обрушилась новая волна викингских нашествий. Однако многие местные правители предпочитали заниматься внутренними распрями, вместо того, чтобы защищать страну от врага. Кроме того, элдормены Этельреда в большинстве своем принадлежали к поколению, выросшему в мирные годы, у них не было того умения (и желания) воевать, которым отличались их деды.

Этельред и его советники взяли на вооружение порочную тактику, ошибочность которой наглядно подтверждал печальный опыт франкских королевств во второй половине IX в. Вместо того чтобы сражаться с викингами, король платил им огромные суммы с условием, что они покинут его земли. Постоянные поборы разоряли королевство, а враги на следующий год возвращались вновь.

Кроме того, Этельред приблизил к себе хитрого и жестокого магната — Эадрика Жадного, что отнюдь не способствовало установлению мира и единства среди знати. В 1013 г., когда датский конунг Свейн Вилобородый приплыл в Англию, многие влиятельные аристократы признали его королем и перешли на его сторону. Этельред с семьей бежал в Нормандию, на родину своей второй жены Эммы. Однако Свейн внезапно умер, а его юный сын Кнут в тот момент не был готов занять его место.

Представители высшей знати, входившие в королевский совет, уитэногемот (совет мудрых), предложили Этельреду вернуться. Он принял приглашение, но не учел прежних печальных уроков, и сумятица продолжалась еще полтора года. В 1016 г. Этельред умер. На трон вступил его сын от первого брака Эдмунд Железный Бок. Под предводительством молодого короля англосаксы нанесли несколько поражений Кнуту, высадившемуся в Англии со своим войском. Однако решающее сражение Эдмунд проиграл, после чего они с Кнутом заключили соглашение и поделили территории: Эдмунд должен был править в Уэссексе, Кнут — в Мерсии. Спустя два месяца Эдмунд умер, а Кнут стал королем всей Англии.

Кнут, получивший позднее прозвание Могучий, был способным военачальником и умелым дипломатом и сумел на какое-то время объединить под своей властью Данию, Англию и Норвегию. Он подолгу жил в Англии, заботился о благе своих английских подданных и покровительствовал Церкви. Через год после вступления на трон он взял в жены вдову Этельреда Эмму, и у них родился сын Хардакнут, которого Кнут объявил своим наследником. Однако со смертью Кнута Могучего (он умер в 1035 г. в возрасте 42 лет) началась смута. Хардакнут, правивший от имени своего отца в Дании, не решался оставить свои владения из-за угрозы со стороны Норвегии. Тем временем в Англии объявился другой претендент — сын наложницы Кнута - Харальд Заячья Стопа. В отсутствие Хардакнута ему удалось заручиться поддержкой могущественных эрлов, в том числе уэссекского эрла Годвине, главного советника, помощника и соратника Кнута. Спустя пять лет, в течение которых Харальд правил в Англии как король, Хардакнут, уладив все дела в Дании, отправился в Англию, чтобы отвоевать принадлежавшую ему по праву корону. Но по пути он узнал о смерти сводного брата. Трон был свободен. Хардакнут властвовал два года, заслужив (в отличие от своего отца) единодушную нелюбовь подданных. В 1042 г., после смерти Хардакнута, корона перешла к представителю древнего англосаксонского королевского рода, потомку Альфреда Великого, сыну Этельреда и Эммы, которого Хардакнут за полгода до этого пригласил в Англию в качестве соправителя. Он вошел в историю под именем Эдуард Исповедник. Эдуард, родившийся, судя по всему, в 1005 г., покинул Англию в 1013 г. и почти тридцать лет жил при дворе нормандских герцогов, его ближайших родичей по матери. Став королем, он взял в жены дочь эрла Годвине Эдит.

Эдуард вступил на трон уже немолодым, он был благочестивым человеком и разумным властителем. В его правление Англия жила благополучно и мирно. Но он умер, не оставив наследника. Единственным отпрыском королевской династии, остававшимся к тому времени в живых, был юный Эдгар Этелинг, внук Эдмунда Железный Бок. Однако ему едва исполнилось четырнадцать лет, кроме того, он родился и воспитывался на континенте и не имел родственников или сторонников среди англосаксонской знати.

Королевские советники предпочли избрать королем Харальда, сына Годвине, королевского зятя, эрла Уэссекса. Харальд, помимо богатства и могущества, прославился своими военными успехами. Последнее обстоятельство было немаловажным, поскольку на английскую корону претендовали два чужеземца — норвежский конунг Харальд Суровый и нормандский герцог Вильгельм. Новый англосаксонский король с весны готовился к войне, однако решающие события разыгрались осенью.

Харальд, сын Годвине, разбил своего норвежского тезку, старого викинга и прославленного воина, в битве у Стамфордского моста, в окрестностях Йорка. Но пока он был на севере, герцог Вильгельм беспрепятственно высадился в Певенси. Харальд поспешил туда со своим войском и дал бой Вильгельму, но проиграл и сам пал на поле битвы. Там же погибли два его брата. Те немногие представители высшей англосаксонской знати, которые уцелели после двух жестоких сражений (в основном церковные иерархи), избрали королем Эдгара Этелинга. Но у Эдгара не было ни достаточного авторитета, ни боеспособного войска.

Вильгельм подошел к Лондону и там принял капитуляцию от Эдгара, архиепископа Эалдреда и горожан. В рождество герцог Вильгельм был коронован в Лондоне.

В последующие несколько лет еще вспыхивали восстания: в основном, на севере, поскольку практически все знатные люди юга (а именно они составляли основную военную силу) погибли в битве при Гастингсе. Но Вильгельм жестоко подавил эти выступления. Земли погибших и побежденных переходили в руки нового короля, и он раздавал их нормандским баронам. Высшие церковные иерархи сохранили свои посты, но на место умерших епископов-англосаксов Вильгельм назначал своих ставленников. Язык, культура, обычаи — все изменилось. Англосаксонский период английской истории закончился.