Алебарда

Согласно исследованиям Квирина фон Лейтнера относительно происхождения этого слова, оно встречается уже в последней четверти XIII столетия в форме Helmbarte в средневерхненемецком рифмованном рассказе «Герцог Эрнст», а также в «Людвиге крестоносце», и таким образом уже в начале XIV века оно вошло в обиход в современном написании.

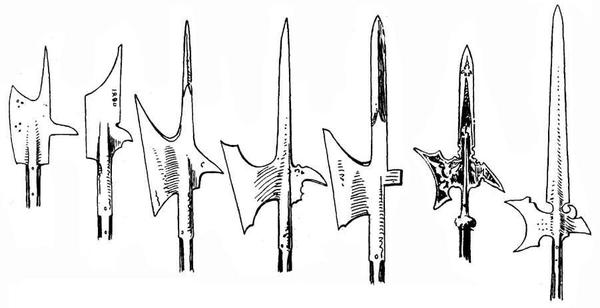

Это оружие родилось в то время, когда стали появляться первые пластинчатые доспехи. В такую форму вылилось стремление противопоставить новому оборонительному средству соответствующее наступательное оружие, поскольку меч не в состоянии был проникнуть сквозь пластинчатые латы, их можно было сокрушить только ударом топора на длинном древке. Первые алебарды, которые в оригиналах почти до нас не дошли, можно видеть на документальных изображениях. Они имели простую форму, рассчитанную на проникновение между пластинами лат и их разрушение. Так, алебарду можно видеть в руке жандарма времен короля Иоанна I (1350—1364) на барельефе церкви Св. Льва в Париже. Вместо крюка она снабжена молотом.

Хотя сам термин алебарда образован из двух немецких слов, главный толчок к распространению этого оружия дали швейцарские наемники. Эта профессиональная пехота состояла из пеших бойцов, владение алебардой у которых было поставлено на высокий уровень. По некоторым историческим данным, искусство владения алебардой должен был продемонстрировать любой мужчина швейцарских кантонов, достигший совершеннолетия.

Сплоченные профессиональной и национальной дисциплиной, вооруженные своими алебардами, наемники отлично зарекомендовали себя в войнах XIV-XV веков. С алебардой они эффективно противостояли как сомкнутому строю пехоты, так и рыцарской коннице. Одним из показателей высокой оценки их боевых возможностей стал тот факт, что в весьма скором времени отряды швейцарских бойцов появились в качестве личных телохранителей при дворах многих европейских монархов.

Все эти виды древкового оружия разных народов объединены главным конструктивным признаком - они, по большому счету, являются лезвием меча, насаженным на длинную палку. Основная техника владения алебардой - это мощные рубяще-режущие удары. Одно из первых изображений воина с глефой, итальянского кстати, можно обнаружить еще в рукописи XIV века. В XV веке глефа распространилась повсеместно. Так, Карл Смелый ввел правило, по которому перед шеренгой арбалетчиков в обязательном порядке ставились воины, вооруженные именно глефой.

Преимущества тяжелого меча с полутораметровой рукояткой оценили, конечно же, не только в Европе. Так, на Руси существовал аналог под названием совня. Не прошел мимо и Дальний Восток. Там были свои варианты. Китайская алебарда дадао считалась оружием не простых пехотинцев, а хорошо подготовленных и крепких бойцов, своеобразного спецназа. В задачи китайского спецназа с алебардами входил прорыв вражеского строя и экстренная помощь своим в случае аналогичных вражеских действий.

Историю возникновения боевой косы как оружия несложно представить. Ведь является боевая коса ни чем иным, как обычным сельхозинструментом, только установленным на древко под иным углом, чем коса "классическая". А вот кто впервые додумался применить боевую косу в бою? Есть несколько версий. По одной из них, это были все те же швейцарцы XIV века. Только на этот раз не профессиональные наемники, а именно крестьяне. По другой, впервые сражаться, вооружившись подобным образом, отправились жители Тироля в первой половине XVI века. Но в любом случае боевая коса, несмотря на то что была оружием страшным, применялась именно ополчением.

Боевая коса к тому же стала любимым оружием крестьянских бунтов по всей территории Европы. Гуситы , участники "Великой крестьянской войны" 1525 года, ополченцы Великой французской революции - все они использовали этот нехитрый инструмент. Популярность боевой косы объясняется просто. Она очень дешева в изготовлении. Для ремонта и производства боевой косы не требуются высококвалифицированные кузнецы-оружейники. Она не требует развитых специфических навыков обращения. Вчерашние крестьяне в плотном строю, раз за разом просто обрушивая лезвия на ряды противника, могли внушить ужас профессиональным солдатам. Что, впрочем, частенько и случалось.

Алебарда имеет сходство со многими видами вооружения, которые часто тоже относят к алебардам. Например:

Гвизарма (гизарма, биль, ронкон, россшиндер) – представляет собой разновидность алебарды с заточенным крюком вместо лезвия топора. Крюк применялся для перерезания сухожилий вражеским лошадям и спешивания всадников. Существуют разные модификации с дополнительными лезвиями, шипами, крюками и прочим.

Протазан – на начальных этапах развития был тем же самым, что и алебарда, но быстро эволюционировал, и приобрел большую схожесть с копьем. Наконечник представляет собой широкое, плоское лезвие, с металлическими «ушками» у основания. Ушки эти представляли собой два дополнительных лезвия, отходящие от основного под определенным углом. Протазан использовался в качестве оружия в основном ландскнехтами, в XVI веке, но в XVII веке уже почти не использовался в военных целях, став оружием церемониальным. В России использовался с XVII до 30-х годов XVIII века в качестве почетного офицерского оружия.

Бердыш – холодное оружие, представляющее собой древковый топор (секиру), с изогнутым лезвием. Длина лезвия развилась от 20-50см. до 60-80 см. Вес стрелецкого бердыша - около 1,5 кг., церемониального - около 3кг.

Нагината – японский меч с длинной рукоятью (не древком) и изогнутым клинком. Длина рукояти – около 2-х метров, длина клинка-30 сантиметров. Позже получил распространение облегченный вариант с полутораметровой рукоятью. Нагината часто применялась для самозащиты женами самураев.

Глефа (глевия) – разновидность древкового оружия, представляет собой односторонне заточенное лезвие длиной 40-60 см. и шириной 5-7 см. на древке длиной примерно полтора метра. У основания лезвия часто имелся шип, перпендикулярный либо направленный под углом к лезвию. Так же шип (т.н. «пятка», «подток») имелся и на нижнем конце древка, но он не затачивался, а просто заострялся т.к. служил для противовеса и добивания лежащих.

Сцена после титров.