KillerHamsters

Медицинские инструменты в прошлом

Нож для обрезания (1770) Хоп хей лала лей - Был католик, а стал еврей :)

Использовался для сокращения мочевого пузыря с целью удаления камней.

Кровопускание с помощью пиявок было настолько популярным методом, что в 1840-х годах изобрели искусственную пиявку, которая применялась в хирургии уха и глаза. Вращающиеся лезвия прорезали рану в теле пациента, а цилиндр использовался для создания вакуума и отсасывания крови. Эта штуковина (как и пиявка) втыкалась примерно в височную область, тем самым уменьшала приток крови к глазу и уменьшала внутриглазное давление.

Использовалась для введения табачного дыма в прямую кишку - в первую очередь для реанимации утонувших.Считалось что горячий табачный дым заставит потерявшего сознание начать дышать.

Есть тому логичное объяснение. Углекислый газ стимулирует дыхательный центр. В прямой кишке впитываемость порой лучше чем в лёгких. А посему насыщая таким "интересным" способом кровь углекислотой, есть вероятность того, что человек реально задышит.

До изобретения вакцины от полиомиелита пациентов помещали в аппарат «железные легкие», который симулировал дыхание. Оказавшись внутри этой штуки, похожей на средневековое орудие пыток, пациент не мог двигаться часами. Он видел только свое отражение в зеркале наверху и мог говорить только, когда аппарат «выдыхал».

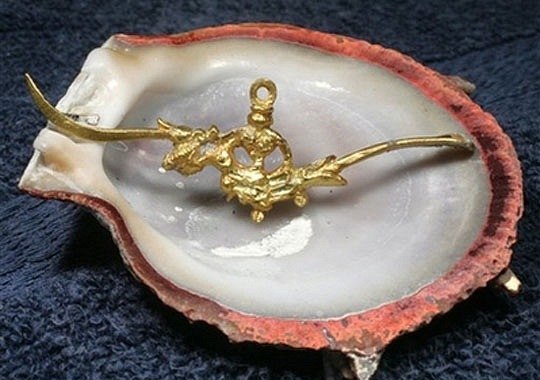

В викторианскую эпоху мастурбация считалась очень вредной для здоровья. Чтобы мужчины ею не занимались, доктора изобрели кольцо для сперматореи. Все просто: мужчина надевал это чудо-колечко на свой пенис, и каждый раз, когда он возбуждался, острые шипы сбивали весь настрой.

Винтовой "кляп" (1880-1910) чтобы пациент не закрыл рот

Влагалищная моечная машина Лоусона. Этот миксер, наверное, промывал какой нибудь дикой смесью для лечения венерических заболеваний.

Не болейте!

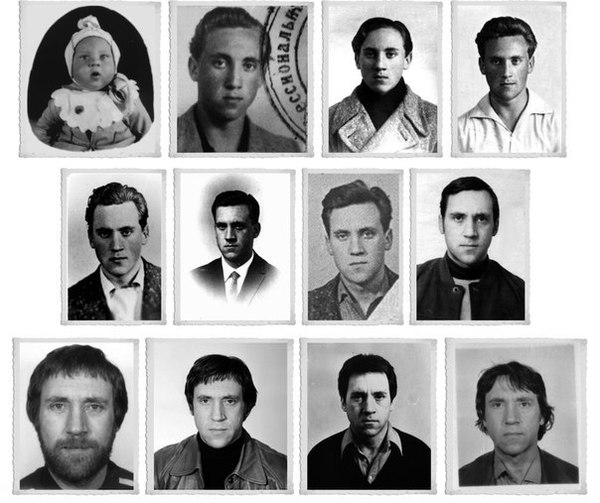

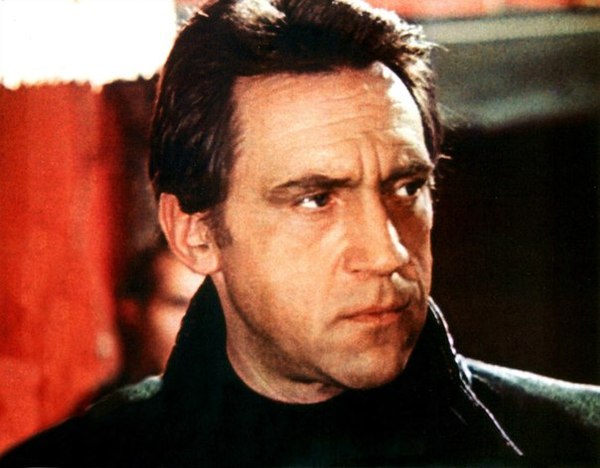

День рождения Высоцкого

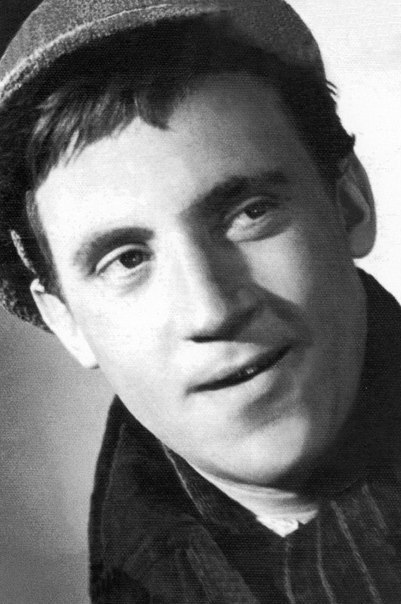

Его любили уголовники за отличные блатные песни. Любили милиционеры за отличные песни про милицию. Любила советская интеллигенция за отличные песни про неё. Любили в КГБ за песни про шпионов и китайцев. Его любила и знала вся страна. И все уверенно полагали, что он сидел, воевал, служил, работал, хотя ничем этим он не занимался. Такой был талант.

Теперь каждый урод в телевизоре тупо лжёт о том, что его «запрещали». При этих страшных «запретах» плёнки с записями Высоцкого были у каждого владельца магнитофона, песни его было слышно из каждого второго раскрытого окна. Такие тиражи не снились никому из нынешних.

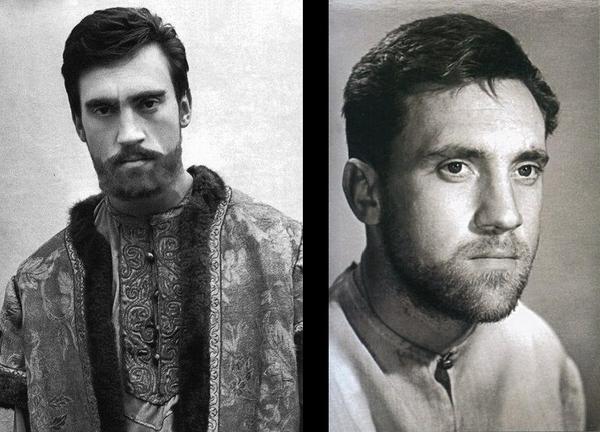

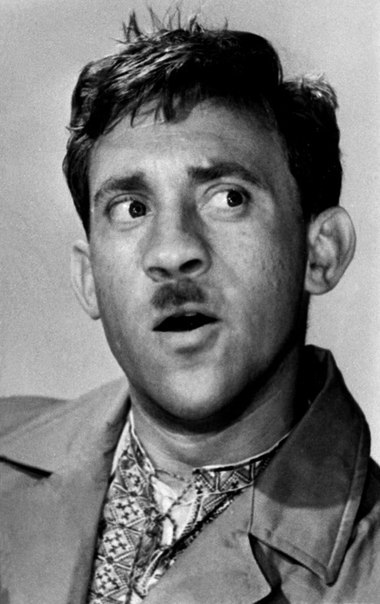

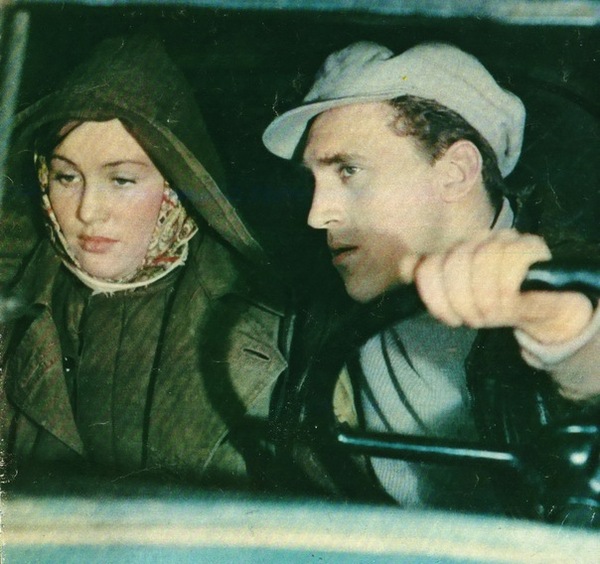

Фотопробы на роль Остапа Бендера в фильм Леонида Гайдая "12 стульев". Мадам Грицацуева - Наталья Крачковская.

Фотопробы на роль певца Евгения Крестовского (Земля Санникова)

Фотопроба на роль Сотника (Страсти по Рублеву)

Фотопробы на роль Кларка — резидента, иностранного шпиона-диверсанта (лже-старшины Белограя) к/ф Над Тиссой

Живет такой парень или Таёжный десант

Фотопроба Владимира Высоцкого на роль прораба к фильму Леонида Гайдая "Операцыя "Ы" и другие приключения Шурика (новелла "Напарник).

Жизнь и смерть дворянина Чертопханова

Первая роль Владимира Высоцкого - студент театрального училища Пётр в фильме режиссёра Василия Ордынского Сверстницы. Премьерный показ ленты состоялся 16 мая 1959 года.

Карьера Димы Горина

713-й просит посадку. Солдат американской морской пехоты.

Увольнение на берег

Штрафной удар

Владимир Высоцкий в эпизодической роли весёлого солдата в фильме режиссёра Александра Столпера Живые и мёртвые.

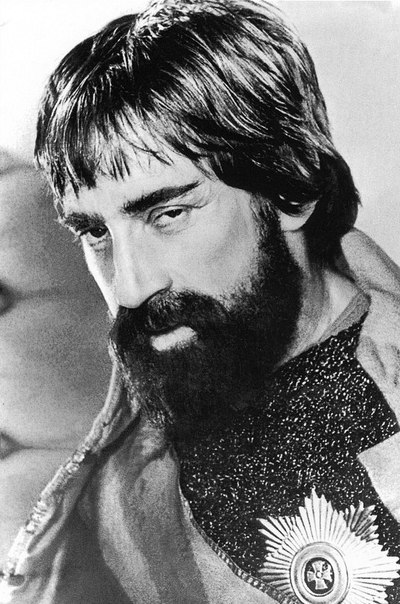

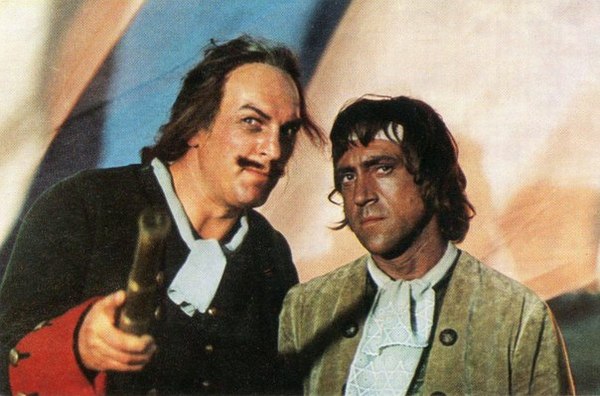

Алексей Петренко (Пётр I) и Владимир Высоцкий (Ибрагим Ганнибал) в художественном фильме Сказ про то, как царь Пётр арапа женил.

- Прикинь, Абраша, вон холопка miljonscom говорит что ты не похож на негра.

- Царь-батюшка так я ж иудей!

- Антисемитка, значит.

История рома

Первооткрыватель рома неизвестен, первые сведения о нем содержатся в книге миссионера Тертра «Общая история Антильских островов, обжитых французами», которую он написал в 1657 году, вернувшись во Францию из путешествия по островам Карибского бассейна. В книге он очень удивлялся, как местные жители могут постоянно употреблять такой крепкий напиток.

Другой миссионер, отец Лаба, о роме писал следующее: «Живая вода, которую извлекают из сахарного тростника, называется гуильдив; дикари и негры зовут ее тафия; она очень крепкая и имеет неприятный запах».

В отличие от миссионеров, морякам ром пришелся по вкусу: он не только веселил и поднимал боевой дух, но и согревал. Моряки и пираты говорили про ром, что он «не может испортить печень, потому что сразу вышибает мозги». Кроме того, ром, в отличие от вина, пива и эля, не портился. Он был введен в ежедневный рацион британских моряков как профилактическое средство от цинги и прочих недугов, и эта традиция сохранялась на флоте Ее Величества вплоть до 1970 года. Каждый член экипажа имел право на полпинты 80%-го рома (около 240 грамм). Естественно, что с непривычки или с голода от такого количества можно было быстро захмелеть.

Считается, что само название "ром" впервые появилось в английской колонии, на острове Барбадос, приблизительно в 1600 году. По разным версиям, оно является либо окончанием слова "saccarum" - так римляне называли сахарный тростник, - либо происходит от слова "rumballion", означавшего драку, потасовку, которая часто происходила между перепившими этого чудодейственного напитка.

Как бы там ни было, но англичане первые применили название «ром», а французы дополнили его одной «h» — rhum. Кстати уже упоминавшийся отец Лаба за 10 лет, проведенных им в Вест Индии, выписал из Шаранта (Франция) перегонные аппараты. Такие перегонные аппараты функционировали вплоть до изобретения дистилляционной колонны непрерывного действия.

В России ром тоже оценили. Даже в романе Н. В. Гоголя «Мертвые души» помещик и страстный собаковод Ноздрев, помните, «захлебнув куражу в двух чашках чаю, не без рома, конечно» вдрызг разругался с Чичиковым и дальше вел себя совсем уж предосудительно.

Сегодня основные страны-производители рома — Большие Антильские острова (Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико), Малые Антильские острова (Мартиника, Гваделупа, Тринидад, Барбадос), Доминиканская Республика, Южная Америка (Гвиана, Бразилия и Венесуэла), а также США, Мексика, Филиппины, Мадагаскар и Реюньон, а самыми изысканными считаются ромы французских заморских департаментов, например, Мартиники.

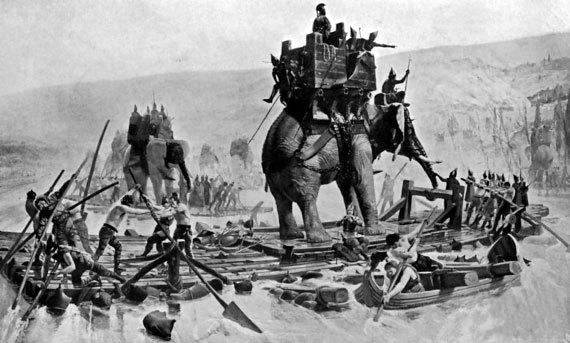

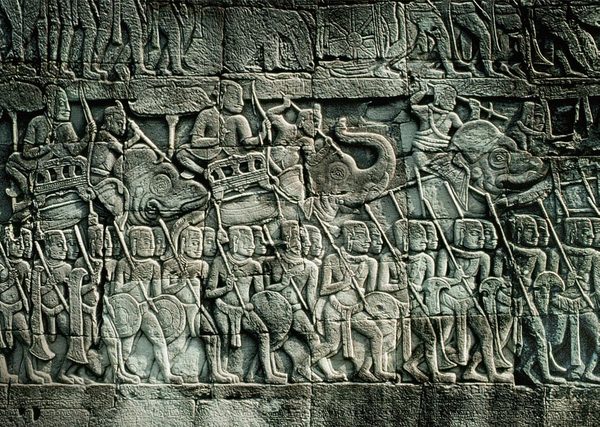

Шагающие крепости

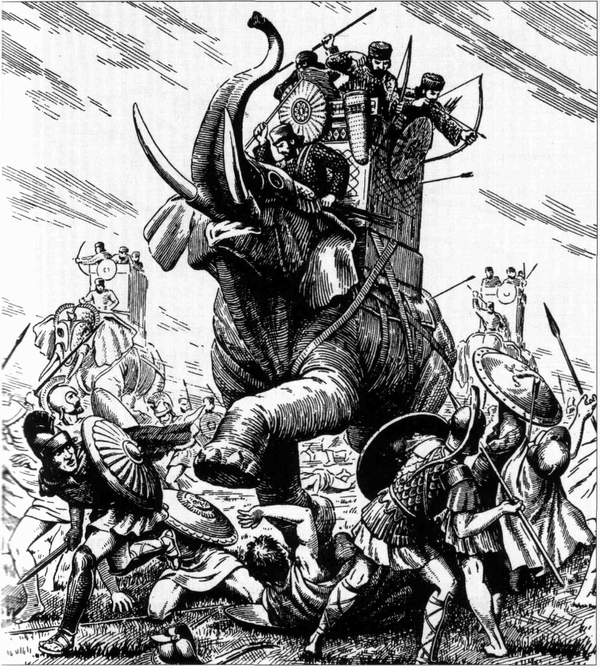

Впервые слонов для боевых действий стали приручать и обучать в Древней Индии, и уже в первой половине I тысячелетия до нашей эры этот род войск прочно удерживал ведущее место в армиях государств Индостана. Именно слонов древнеиндийские авторы считали основой войска, хотя на самом деле важнее были скорее всего колесницы. Но для такого утверждения у этих авторов были свои резоны: помимо замечательных боевых качеств — мощи, массивности, скорости, поворотливости, послушания, ума, — слон был престижным животным, одним из олицетворении божественной силы, которая давалась в руки его властителям.

И чем больше их было в армии, тем могущественнее считался ее предводитель. В "Махабхарате" и других древнеиндийских сочинениях говорится об огромных, поистине сказочных количествах боевых слонов в армиях (правда, столь же фантастичны и размеры самих армий). Судя по более поздним сведениям, в основном иностранным, войска имели от нескольких десятков до нескольких сотен слонов.

Для слонов предусматривалось как наступательное, так защитное вооружение. Боевые насадки на бивни (Индия). Сами бивни у слонов нередко подпиливают и в наше время, отсюда и такая форма втулки. До наших дней «дожила» только эта пара.

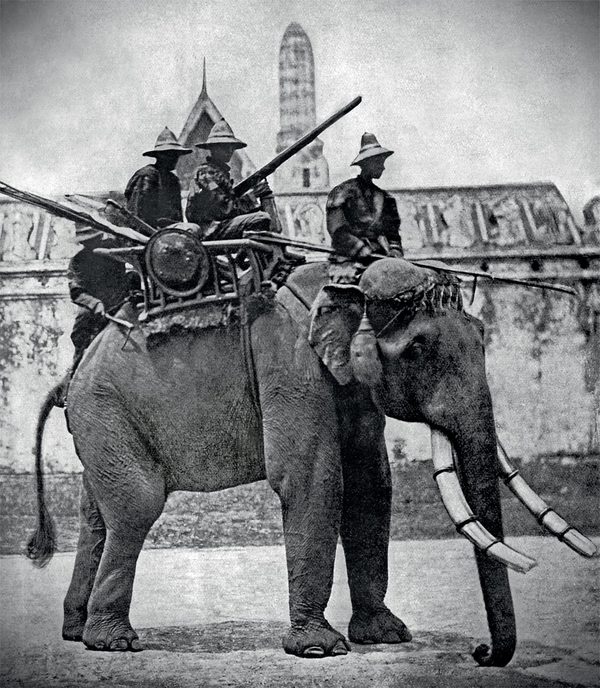

В средние века боевые слоны нашли применение почти во всей Азии — от Ирана до Китая, от Индии до Аравии. Но тактика их использования постепенно менялась. Если в раннем средневековье индийцы и персы все еще бросали на врага целые слоновьи соединения, то позднее, во II тысячелетии нашей эры, слоны играли роль скорее передвижных крепостей, опорных пунктов. В описаниях сражений с участием боевых слонов уже нет сцен массовых слоновьих атак, с сотнями растоптанных, пронзенных клыками и удушенных хоботами. Обычно слонов выстраивали заградительной линией и лишь изредка, в кризисный момент, посылали в короткую контратаку. Все чаще они выполняли транспортные функции, несли на себе стрелков или большие метательные машины.

Вот такой доспех для боевого слона хранится так же в Англии, в родном городе Вильяма нашего Шекспира. Стратфорд на Эйвоне, музей "Stratford Armories"

Артиллерия XIX века изгнала слонов из первого строя атакующих армий. Самые рослые и красивые животные становились «боевыми командными машинами», с которых полководцы наблюдали за ходом битвы, а при необходимости участвовали в популярных на Востоке поединках между вождями противоборствующих армий. Слоны с менее внушительной внешностью все чаще использовались в качестве тягачей.

В XX веке слонов-тягачей потеснила стальная техника, хотя не везде: во время Второй мировой войны животные служили в джунглях Бирмы как универсальный транспорт. С появлением вертолетов машины перехватили у слонов и эту функцию. Но вездеходные качества животных продолжали использовать в своих боевых операциях партизаны Индокитая. Хмонги и другие вьетнамцы-монтаньяры, участники вьетнамской войны, пересекали непроходимые леса на слонах. В 1997 году патрули бирманских повстанцев из «Армии Бога» делали то же самое. Гражданская война в Бирме закончилась компромиссом 2012 года: был заключен мирный договор между правительством Мьянмы и представителями Каренского Национального Союза. Возможно, этот документ стал последней страницей в истории о боевых слонов.

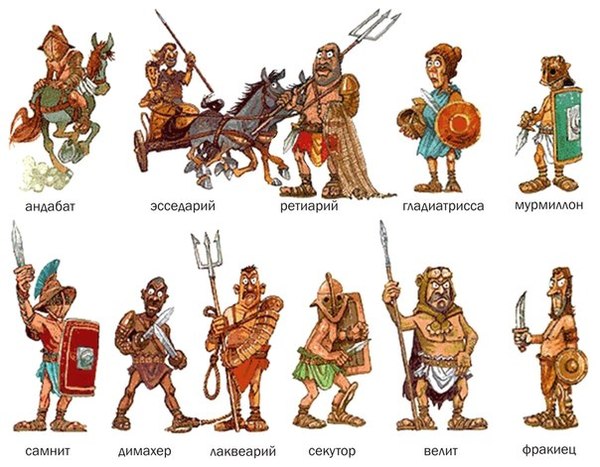

Гладиаторы

Набирать, тренировать и содержать гладиаторов для римлян считалось занятием малопристойным. Мало кто из граждан решался заниматься подобным, если только не хотел обзавестись под благовидным предлогом бандой уличных головорезов, поэтому сведения об этом в письменных источниках крайне скудные.

Точно известно, что во времена проведения первых боев гладиаторы в основном набирались из числа личных рабов умершего, в честь которого совершался погребальный обряд. Тех рабов, которых раньше просто приносили в жертву, теперь заставляли сражаться между собой. Часто умирающий оставлял завещание, в котором было указано, каких рабов надо использовать в качестве гладиаторов и сколько денег должны потратить его наследники на развлечение народа, пришедшего отдать дань уважения покойному. Один патриций указал в своем завещании, что гладиаторами, которые должны будут сражаться на его поминках, должны быть несовершеннолетние мальчики-рабы, которых он купил для своих сексуальных утех. Однако, оставшиеся в живых патриции любили мальчиков не меньше покойного. Магистрат постановил выбрать юношей постарше.

Во время длительных захватнических войн, которые Рим вел как в республиканский, так и в ранний имперский период, поток военнопленных никогда не иссякал. Это были профессиональные солдаты, которых можно было сразу выпускать на арену, не затрачивая средств и времени на их подготовку. К тому же они стоили достаточно дешево, поэтому в случае смертельного исхода организатор боев не боялся финансовых потерь.

Тех, кто оставался в живых, продавали гражданам, желающим иметь собственного гладиатора, или отправляли работать на фермы, в мастерские.

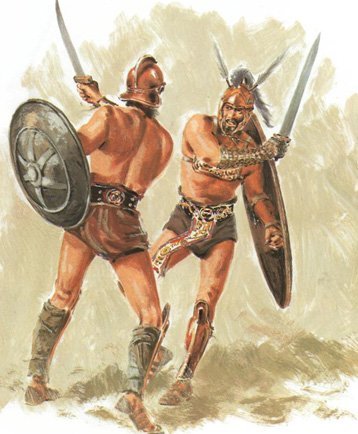

Гладиаторы проходили серьезную подготовку в специальных школах. На обнаруженных скелетах на кладбище в Эфесе видны изменения костей, вызванные жесткими тренировками. Так, у одного гладиатора рука, которая держала меч, была длиннее другой почти на пять сантиметров - точно такое же явление у современных теннисных звезд, хотя держат они куда более легкую ракетку.

Тренировки, продолжавшиеся с утра и до вечера, были очень интенсивными. Под руководством учителя, бывшего гладиатора, новички обучались фехтованию. Каждому из них давали деревянный меч и щит, сплетенный из ивы.

Удары отрабатывались на вкопанном в землю деревянном бревне. Когда новичок осваивал основные азы фехтования, ему вручали уже не деревянный, а железный меч, причем для укрепления мышц это оружие специально делалось в два раза тяжелее боевого.

В течение всего времени обучения в школе за здоровьем всех учеников внимательно следил штатный врач. Для того чтобы понять, насколько «трепетно» относились к здоровью будущих гладиаторов, достаточно сказать, что величайший древнеримский врач Гален долгое время работал не где-нибудь, а в императорской школе гладиаторов.

Справедливости ради, надо отметить, что такая забота об учениках была вызвана вовсе не гуманизмом, а соображениями банальной экономии: владельцу школы было бы крайне накладно потерять от болезни и плохого питания бойца, в обучение которого вложено так много времени и денег.

К середине I века до н. э. ситуация в корне изменилась. Спрос на гладиаторов и представления был, как никогда, высоким, в то время как предложение — весьма скудным: некогда мощный поток военнопленных иссяк. Чтобы решить проблему, появилась целая индустрия, задача которой заключалась в том, чтобы набирать, тренировать и содержать гладиаторов. И главной фигурой в этой гладиаторской индустрии был ланиста.

Ланиста — владелец и одновременно управляющий труппы гладиаторов, или иначе фамилии гладиаториа (familia gladiatoriae). Гладиаторы жили и тренировались в школе, называемой лудий гладиатори (ludi gladiatori). Профессия гладиатора, впрочем, как и профессия ланисты, считалась в римском обществе довольно-таки постыдной. Уважающий себя римлянин должен был зарабатывать на жизнь, работая, например, адвокатом или ювелиром. Те же, кто продавал свое тело за деньги, считались людьми крайне недостойными. В эту категорию попадали рабы, проститутки, актеры и гладиаторы. Поэтому неудивительно, что большинство представителей этих презираемых профессий были в большинстве своем рабами. Даже ланиста, будучи, как правило, бывшим рабом, предпочитал, чтобы о характере его деятельности знало как можно меньше людей.

Дороже всего организатору обходилась смерть гладиатора. Если во время мунуса гладиатор погибал, ланиста лишался ценного товара и, как следствие, источника дохода. На протяжении месяцев, а то и лет ланиста вкладывал в этого гладиатора свои средства — иными словами, обучал, кормил и содержал его, поэтому все это давало ему право рассчитывать на полное возмещение затрат, а также на выплату компенсации за потерю доходов. Поэтому для организатора гладиаторские бои со смертельным исходом были крайне дорогим удовольствием. Не каждый из погибших на арене был рабом-гладиатором. Древние римляне были большими любителями реализма. Например, если в пьесе, проходивших на арене, по сценарию кого-то должны убить то вместо актера использовали приговорённого к смерти преступника.

Summa rudis – это рефери, судивший гладиаторские бои, при этом правила гладиаторских поединков в Древнем Риме и Римской империи были весьма сложными и хорошо продуманными, а они сами отнюдь не всегда продолжались до смерти одного из противников.

Например, в случае, если поверженный гладиатор просил пощады, и на нее соглашался munerarius (богач, оплативший бой), побежденный боец мог выйти из боя живым. Мнение, что зрители решали судьбу гладиатора, является ошибочным.

Часто успех на арене приводил к тому, что гладиатор менял род своей деятельности. Многие богатые люди нанимали гладиаторов, чтобы те охраняли либо их самих, либо дома и ценности. Заниматься подобным было менее опасно, чем выступать на арене, и порой дело заканчивалось тем, что гладиатор становился домашней прислугой.

Успешные гладиаторы часто становились объектами обожания женщин. Толпы молодых девушек собирались возле школ, надеясь хоть одним глазком увидеть своего могучего героя, да и женщины постарше не могли устоять перед чувственной притягательностью мускулов, крови. Ланиста не упускал возможности заработать на подобном проявлении чувств. За разумную плату женщина могла провести ночь с гладиатором своей мечты. Некоторые даже покупали гладиаторов в качестве домашних рабов, чтобы иметь возможность регулярно проводить с ними ночи, полные страсти.

Гладиатор был вправе распоряжаться призовыми деньгами по своему усмотрению. Несмотря на статус раба, гладиатор мог иметь личные деньги и даже собственность.

Одни тратили деньги на выпивку, проституток или другие земные блага. Другие отдавали деньги женам на хозяйственные нужды. Для преступников и вольнонаемников, отбывающих гладиаторскую повинность в течение определенного периода времени, денежные выплаты накапливались и выплачивались по истечении срока службы.

Некоторые рабы-гладиаторы рассчитывали когда-нибудь купить себе свободу и навсегда покинуть арену. Однако такие гладиаторы оказывались перед чудовищной дилеммой. Если они угождали толпе, завоевывали победы и добивались зрительской любви, то получали все больше и больше денег. Но в то же время возрастала их собственная ценность. К тому моменту, когда они накапливали сумму, необходимую для того, чтобы выкупить собственную свободу, их цена становилась слишком высокой и они не могли себе этого позволить.

Для тех, кому удавалось выкупить свою свободу или завоевать рудис, уход с арены редко знаменовал конец гладиаторской карьеры. Большинство из них умело делать только одно: драться.

Они шли работать тренерами в гладиаторские школы, зачастую в те самые, от которых их только что освободили, или устраивались учителями в богатые дома, где давали молодым аристократам уроки самообороны. Некоторые открывали собственные школы и обучали молодых людей гладиаторскому ремеслу.

Были даже и такие, кто, заработав свободу, возвращался на арену. Вновь рисковать своей жизнью эти люди соглашались из холодного расчета. Организаторы были согласны платить огромные деньги, порой даже предлагали целые загородные поместья вместе с рабами, лишь бы известные гладиаторы вернулись на арену.