«Стрельное зелье» или порох – зернистый состав из угля, серы и селитры - известен на Руси с XIV века. Слово это происходит от слов «прах», «порохно» - так называли всякое рыхлое, рассыпчатое вещество, пыль. Считается, что порох был изобретен в Китае в IX веке н.э, где применялся как взрывчатое и зажигательное средство для пуска ракет и фейерверков. Из Китая состав попал на Ближний Восток, а уже оттуда – в Европу, где силу его горения научились использовать для разгона метательных снарядов в узких длинных трубках - стволах, то есть было изобретено собственно огнестрельное оружие. По другой версии состав пороха, независимо от китайцев, был открыт немецким алхимиком Бертольдом Шварцем в первой половине XIV века.

Когда и как появилось огнестрельное оружие на Руси точно неизвестно. Оно могло прийти с запада от немцев или с востока от татар. В Голицинской летописи говорится, что пушки были привезены от немцев: «...лета 6879 (1389 г.) вывезли на Русь арматы и стрельбу огненную и от часу уразумели из них стреляти».

Но в другой летописи («Софийском временнике») имеется сообщение, что при обороне Москвы от татар в 1382 году русские применяли огнестрельное оружие «тюфяки («тюфяк» испорченное татарское слово «тюфнек» означает ружье), пущаще в них ... а иные великими пушками». В 1400 году в Москве начинают изготавливать порох.

К началу XV века артиллерийские орудия были на вооружении не только в Московском княжестве, но и в других русских княжествах. Так, о наличие огнестрельных орудий в Господине Великом Новгороде упомянуто в летописи под 1393 годом, а в Тверском княжестве под 1408 годом.

Следующее упоминание относится к зиме 1408 года, когда город обложила армия ордынского полководца Едигея. В этот раз татары уже держались от кремлевских стен на достаточном расстоянии, устрашенные действием московской артиллерии. Едигей ожидал прибытия своего союзника Иоанна Тверского, имевшего в своем арсенале пушки и самострелы, но так и не дождался, и не решился на штурм Кремля.

Первый русский артиллерист, появляющийся в летописи, — это новгородец Упадыш. Во время войны Новгорода с московским князем в 1471 году Упадыш изменил новгородцам и на одну ночь вывел из строя на стенах осажденного города 55 пушек, забив их запальные отверстия клиньями.

Первые русские бронзовые стволы были связаны с именами талантливых самоучек Федьки Пушечника, Якова, Вани и Васюка (именно так они и подписывали свои пушки). Однако первый пушечный завод под названием «Пушкарская изба» и регулярное производство бронзовых орудий появилось только с приездом в Россию по приглашению Ивана III в 1475 году итальянского архитектора и военного инженера Аристотеля Фиорованти, автора Успенского собора на территории Кремля. Орудия поначалу отливались по итальянским образцам, и стволы имели слегка коническую форму, обычно с двумя цилиндрическими приливами (т.н. цапфы, или ветлюги) в центре тяжести, которые передавали часть отдачи лафету и помогали вертикальной наводке.

Средневековую пушку изготовляли так: стержень обматывали льняным канатом, затем покрывали глиной, а сверху расплавленным воском. По восковому слою наносили все лепные (тоже из воска) украшения и надписи, выполненные в зеркальном отображении. После этого воск густо обмазывали жиром и снова покрывали толстым слоем глины. Когда глина хорошо высыхала, мастера осторожно удаляли верёвку, а потом и стержень.

Вокруг заготовки разжигали костры. Под действием высоких температур воск постепенно вытапливался, а глиняный монолит приобретал прочность камня. Получалась готовая форма для литья, которую укрепляли железными полосами. Точно по центру формы с чрезвычайной осторожностью устанавливали железный сердечник – он занимал место будущего канала ствола. Если стержень устанавливали криво, то стенки пушки получались неравномерными по толщине и такое орудие при стрельбе могло разорваться. Затем в форму заливали расплавленный металл и, когда он затвердевал, форму разбивали, добывая из неё чушку. В этом полуфабрикате ещё отсутствовало запальное отверстие, его высверливали позднее. Пушку очищали от наплывов бронзы, прочеканивали рисунок, полировали. На основе одной формы, можно было отлить одно-единственное орудие и на его изготовление обычно уходило от года до полутора лет.

Изготовленная пушка обязательно должна была пройти испытания. Её заряжали максимальным зарядом, и сам мастер делал три выстрела. Известны случаи, когда плохо сделанное орудие разрывало на куски, и мастер погибал. Если испытания заканчивались успешно, то ставилось клеймо – знак того, что пушка принята на государственную службу.

К середине XVI века конструкция пушек усовершенствовалась ещё двумя функциональными деталями – скобами и винградом. Скобы (они же «дельфины» и «уши») помещались в верхней части ствола и служили для подъёма орудия на лафет, а винград (репей, шишка) – утолщённый стержень на тарели ствола – применялся для вертикальной наводки, а также для перемещения орудия из боевого положения в походное, и наоборот.

Главный секрет, по-видимому, состоял не в самой технологии пушечного литья, которая почти ничем не отличается от давно известной на Руси технологии литья колокольного, а в умении правильно рассчитать пропорции будущего орудия, а также определить оптимальное соотношение металлов в сплаве. Добавка к меди олова существенно повышает прочность и твердость полученного сплава, но при избыточном количестве олова металл становится хрупким, и орудие может разорвать. На Руси уже в XVI веке было твердо известно, что оптимальное содержание олова в пушечном металле не должно выходить за пределы 7-10%. Этим пушечная бронза по своему составу отличается от бронзы колокольной, в которой оптимальным считалось содержание олова порядка 20%. Это объясняется менее жесткими требованиями по хрупкости, предъявляемыми к колоколам, главное достоинство которых - красота и чистота звука. Исследования химического состава русских пушек, отлитых в XVI-XVII веках, показали, что указанное выше соотношение соблюдалось мастерами неукоснительно, за очень редким исключением. Была выявлена также высокая однородность и чистота пушечного металла, то есть малое содержание в нем вредных примесей, таких как мышьяк, свинец и сурьма.

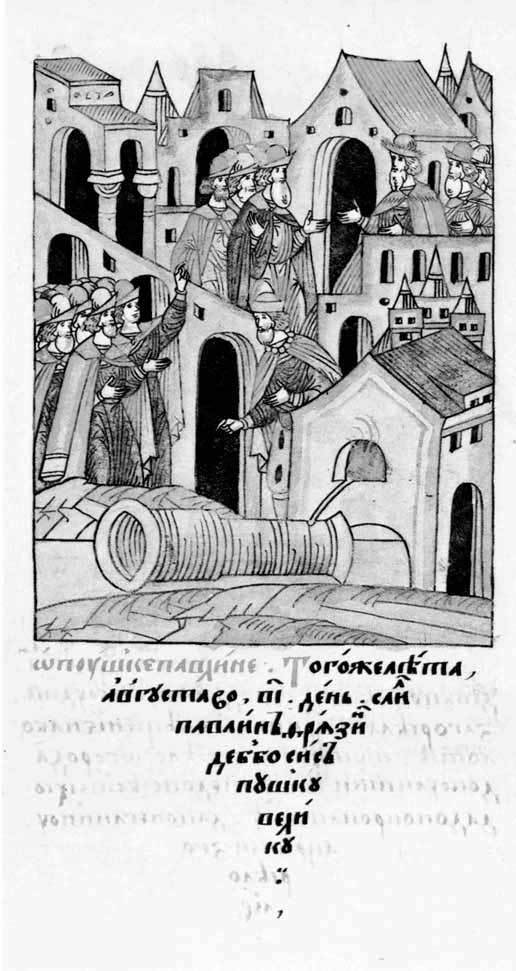

Литейный мастер Павел (Павлин) Дебосис, фрязин (француз), согласно летописи отлил в 1488 году «пушку велику» весом в 1000 пудов (16,4 тонны), названную «Павлином» по имени мастера. Пушка эта настолько поразила москвичей своими невиданными доселе размерами, что момент ее отливки был запечатлен в летописи отдельной красочной миниатюрой, а само орудие получило второе название - «Царь-Пушка», то есть «всем пушкам пушка». Позднее в источниках оно упоминалось под обоими названиями, порождая у историков сомнения, о каком именно орудии идет речь. Известно например, что в 1584 году, вскоре после смерти Ивана Грозного, в Москве начался мятеж – прокатился слух, что боярин Бельский хочет извести юного царя Федора Ивановича и посадить на трон своего друга Годунова. Многотысячная вооруженная толпа окружила Кремль, подтащила к Фроловским воротам Царь-Пушку и намеревалась их выбить. Лишь известие о ссылке Бельского успокоило народ.

В 1586 году имя «Царь-Пушка» перешло к новому, еще большему по размерам орудию, сохранившемуся до наших дней и ставшему сегодня одним из символов Московского Кремля.

Первоначально пушки заряжали пороховой мякотью – смесью измельчённых в порошок селитры, серы и угля. Правда, уже в XV веке от мякоти пришлось отказаться, поскольку при перевозке и хранении нарушался её состав, утрачивая свою однородность. На смену этой смеси пришёл комковатый чёрный порох, сила которого «происходит от жара серы и холода селитры». Но кроме них чёрный порох содержал ещё и уголь, и в этом же документе приводятся такие сведения: «Уголь добывают обжиганием в пекарных печах сосны или липы без сучьев. Составленные части измельчают деревянными пестами, а затем пороховую массу сжимают в комья в небольших горшках и сушат. Потом комья размалывают на мелкие кусочки».

В XVII столетии комковатый порох уступил место зернённому, что сделало его более однородным и позволило уменьшить массу зарядов. Для лучшей сохранности и удобства порох фасовали в полотняные мешочки – картузы. С начала XIX века до введения нарезных орудий применяли порох с размерами зёрен около 2,5 мм в диаметре.

Пушечная Изба, основанная Аристотелем, сгорела во время пожара 1488 года, после чего орудийное производство было перенесено в Занеглименье, подальше от Кремля. Новое предприятие было названо «Пушечный Двор» и занимало большой участок земли между нынешними улицами Пушечной и Рождественкой, и Лубянской площадью – там, где сегодня стоит магазин «Детский Мир». Производство было очень крупным по тем временам. Общая численность работников достигала нескольких сотен человек, в том числе несколько десятков мастеров, имевших право ставить на отлитых пушках свое имя.

Индивидуальный стиль работы мастера проявлялся в основном не в процессе отливки, а на стадии формовки модели. Оружейники тогда не знали стандарта и никогда не повторяли не только чужие образцы, но и свои собственные. Готовые орудия отличались не только внешним убранством – практически все их боевые и технические характеристики зависели от воли и знаний мастера. По собственному усмотрению он назначал длину, толщину, калибр орудия, его наружные очертания и, разумеется, характер декора. Присваивая пушке то или иное пышное название («Гамаюн» «Аспид летучий», «Онагр», «Барс»), мастер тем самым подчёркивал, что она является единственной и неповторимой.

Между тем именно эта уникальность стала ощутимой помехой в дальнейшем развитии артиллерии, ведь для каждой пушки требовались особые ядра, которые в походах легко бывало перепутать, не имея специальных навыков в обслуживании.

«Непотребно многие имена пушкам давать и тем величину ядра трудиться узнавать, – говорилось в петровском указе 1701 года. – У многих пушек великое разделение является, и хотя многие пушки одинаковы имена имеют, но однакож неодинаковыми ядрами стреляют». Царь приказал, чтобы впредь пушки изготавливались исключительно по чертежам – одной длины, одного веса, и чтобы детали «ни чертою более или менее назначенного были». Отныне пушкарям вменялось в обязанность перед началом работы составлять подробный чертёж ствола, который утверждался лично государём, а также смету и пояснительную записку к ней, т.н. «сказку».

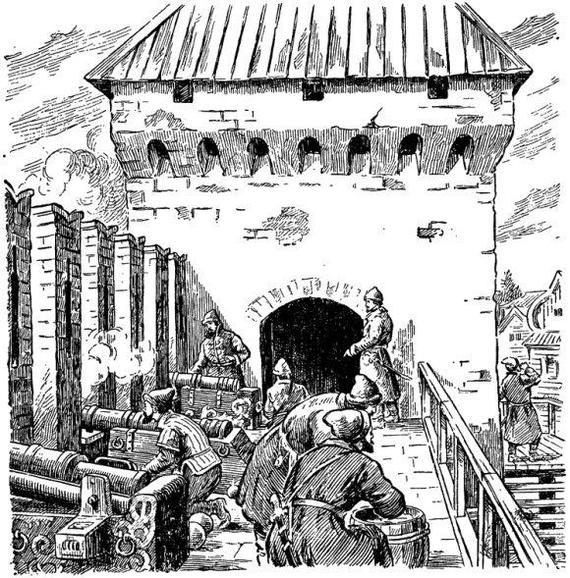

Вся артиллерия при Петре была подразделена на полковую, осадную и крепостную, причём на 50 лет раньше, чем в Западной Европе, была создана конная артиллерия. Для каждого вида артиллерии предназначались заряды определённого калибра, а для их транспортировки впервые в артиллерийской практике стали применяться зарядные ящики.

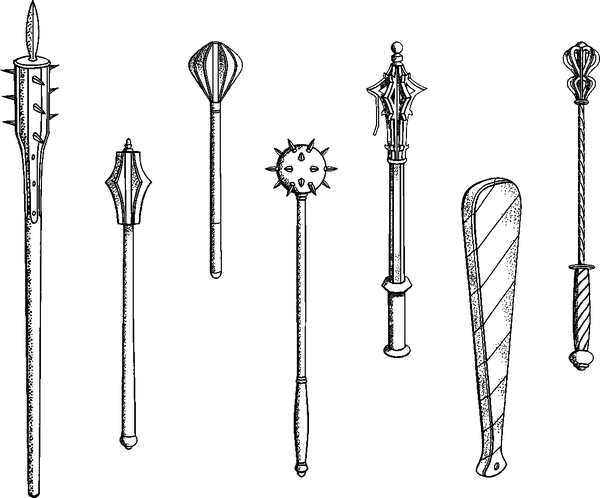

Древнейшими артиллерийскими снарядами были каменные и железные ядра. Первые вытачивали под калибр каждого орудия из белого камня – известняка, удобного в обработке, а вторые ковали в кузнях из цельных кусков железа, придавая им округлую форму. При осаде городов ядра часто обмазывали смолой – чтобы вызвать пожары. При нехватке ядер, могли выстрелить и окатистым булыжником.

В XVI веке ядра стали лить из чугуна – это заметно уменьшило трудоемкость изготовления боеприпасов. В середине XVII века научились делать разрывные снаряды – «чиненки», «бураки», «огнянки». Полое внутри чугунное ядро начиняли порохом через небольшое отверстие, в которое затем вставляли трубку с горючим составом. В Петровские времена такие снаряды стали именовать на иноземный манер: меньше пуда – «граната», свыше пуда – «бомба». В качестве картечи, или «дроба» сперва использовали некрупные камни округлой формы, куски железа, кованые гвозди. Позже стали отливать сферические картечные пули из свинца и чугуна, размером с куриное яйцо. Дальность поражения картечью из крупных орудий составляла 200 - 300 метров.

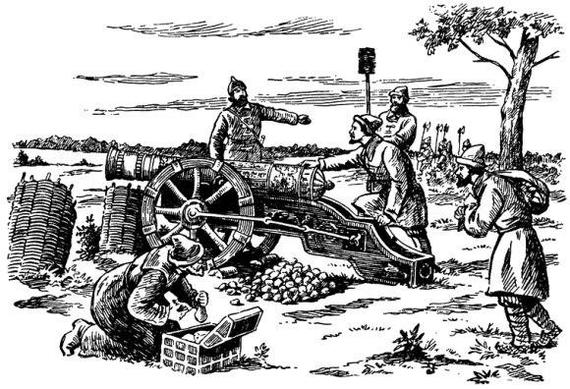

Заряжалось большинство старинных пушек с дула. Сначала в ствол деревянной манеркой засыпался пороховой заряд - «заправ». Затем, с помощью «пихала» - деревянного шомпола, обмотанного на конце кожей, в дуло загонялся войлочный или тряпичный пыж. Потом вкладывалось ядро, крепко прибивалось «пихалом», и затыкалось сверху еще одним пыжом. В запальное отверстие подсыпался порох, после чего орудие было готово к выстрелу. «Нацельщик» наводил его на цель, а другой пушкарь, «пальщик», по команде «огонь подати» совал в запальное отверстие раскаленным железным крюком на деревянной рукояти – «пальником», и следовал выстрел. После выстрела пушку осматривали – не треснула ли, потом «банили» - чистили канал ствола от нагара и несгоревших крупиц пороха «банником» - щетинной щеткой, смоченной в воде. Запальное отверстие прочищали «протравником» - проволочным крюком на деревянной рукояти, и пушку можно было снова заряжать.

Особой осторожности требовала стрельба «каленым» ядром, которое использовалось как зажигательный снаряд при осаде городов. В ствол орудия поверх обычного пыжа укладывали толстый слой мокрой ветоши. Железное или чугунное ядро, разогретое предварительно на переносной жаровне до малинового свечения (примерно 700 градусов), с помощью железных щипцов вкладывали в жерло орудия и сразу стреляли. Медлить было опасно – ядро могло прожечь слой мокрых тряпок до порохового заряда.

Еще большей опаски требовала стрельба разрывными боеприпасами. Каждую бомбу, или по-старому «чиненку», перед тем как заложить в дуло внимательно осматривали – нет ли какого изъяна, малой трещинки. Взрыв снаряда в стволе орудия грозил артиллеристам гибелью или тяжкими увечьями.

Картечные пули перед стрельбой помещали в полотняные мешки и обвязывали веревками – такую картечь называли «вязаной». Бывало, использовали комбинированный боеприпас - вместе с ядром закладывали в ствол гвозди и куски железа – это называлось «двойным зарядом».

Что касается орудийных пропорций, то артиллерийские орудия ХVI-XVII веков уже были приспособлены к двум различным видам стрельбы: «прицельной» и «перекидной», и делились на несколько разновидностей.

Длинноствольные орудия для «прицельной», или как сейчас говорят, настильной (с малыми углами возвышения) стрельбы, назывались «пищалями долгими» или «пушками». Оба названия очевидно происходят от слова «пущать» - посылать снаряды. Могли стрелять всеми видами боеприпасов, но предпочтительно сплошными ядрами, которые они могли посылать на большое расстояние – до одного километра. Пушки среднего калибра назывались «змейками», малокалиберные - «волконеями», «соколками» и «пищалями затинными», а. осадные орудия крупного калибра для пробивания крепостных стен - «ломовыми» или «стенобойными» пищалями.

Короткоствольные орудия для «перекидной», то есть навесной, стрельбы были называемы «можжиры» или «верховые пушки», то есть мортиры (от латинского mortarium – ступа). Они использовались большей частью для метания картечи и разрывных снарядов – «кувшинов с зельем».

Особую их разновидность представляли – «гафуницы» (от немецкого Hauffnits) или «дробовики» – орудия по своим пропорциям близкие к мортирам, но несколько их длиннее, предназначенные для стрельбы «дробом», то есть картечью, под большими углами возвышения. Крупнейшие по размеру крепостные пушки Московского Кремля относились именно к этому типу, в том числе «Царь-Пушка» Чохова. Впоследствии этот класс орудий получил название «гаубиц».

Отдельно следует упомянуть многоствольные артиллерийские системы, состоявшие из разного количества стволов небольшого калибра, собранных на одном станке или лафете, именовавшихся «скоропалами» или «сороками». Сохранились сведения об изготовленной Андреем Чоховым стоствольной пищали, которая стояла у ворот Кремля. Каждый из стволов заряжался ядром размером с гусиное яйцо. Другой любопытный факт – первопечатник Иван Федоров тоже умел отливать пушки и даже изобрел многоствольное орудие, стрелявшее очередью. Судя по описанию этой артиллерийской установки, составленному им самим и датированному 1583 годом, огонь каким-то хитрым образом сам собой передавался от одного запального отверстия к другому. К сожалению, оба этих чуда средневековой техники не сохранились.

Краткой определяющей характеристикой старинного орудия был не калибр, а вес снаряда, которым оно было способно выстрелить. В казенных описях можно прочитать - «двухфунтовая пищаль», «четвертьпудовая гафуница», «двухпудовая можжира», а потому несколько слов о традиционных русских весовых мерах, просуществовавших вплоть до начала XX века.

Самой крупной единицей веса был «пуд» – 16,38 килограмма, который состоял из 40 «фунтов». Один «фунт» или «большая гривенка» весил 409,5 грамма и делился на 96 «золотников», а «золотник» - 4,266 грамма, в свою очередь - на 96 «долей».

Была в ходу еще «малая гривенка» - половина «гривенки большой».

Вместо послесловия...

Две «старинные» пушки, которые будут установлены перед строящимся храмом, отлили литейщики Бийского олеумного завода, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Над пушками работали около полутора месяцев практически все подразделения цеха. Сначала на модельном участке была вырезана полистирольная модель. Потом на литейном участке были отлиты 10 чугунных элементов для двух пушек, которые были собраны на котельно-механическом участке.

Вес пушки составляет более трех тонн, диаметр — 600 миллиметров. Если бы она могла стрелять, то понадобились бы ядра диаметром 120 миллиметров. Дуло украшает герб России.

«Этот заказ был необычным. Мы получили новый интересный опыт, доказали, что можем делать довольно сложное художественное литье», — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника производства по основному производству цеха N22 Андрея Никитина.