Ответ на пост «65 лет со дня самой загадочной трагедии на Северном Урале»1

Решил я как-то повторить маршрут Дятловцев, тоже на лыжах, все дела, конец февраля. Пройти от Ушмы до горы Отортен, куда они и шли, собственно, с заходом на сам Перевал Дятлова. И сделать это я решил один...

И вот ночую значит у подножия этого перевала, палатка прямо на снегу, лыжи снаружи воткнуты. Почему-то глаза открыл как только-только рассвет забрезжил. Перевал среди деревьев виднеется уже.

Звуки из леса стрёмные доносятся, то звери какие-нибудь, то стволы деревьев друг об друга трутся от ветра, звук как будто младенец плачет или ещё что.

Так всегда бывает после города, когда из наполненного шумом, рекламой и событиями места ты попадаешь куда-нибудь типа зимнего леса один. Подсознание человека самостоятельно начинает заполнять пустоты и пробелы восприятия внешней информации и чувств. Когда ещё несколько дней без людей, то эффект становится ещё и зрительный. Игра света и тени начинает рисовать всякое: например, в поваленном сухостое что стоит далеко сбоку, может померещиться какая-то фигура, которая просто стоит и смотрит как ты идёшь. Поворачиваешься на неё в упор, она превращается обратно в корягу. Отворачиваешься и периферийное зрение вновь рисует какой-то силует. Не даёт в общем сознание почувствовать тебя одиноким.

Со мной в палатке баллончик газовый здоровый от медведя, и сигнальный огонь светошумовой. Зимой медведи спят, не знаю зачем взял - на всякий случай, наверное. Холодно, сука, но я подготовился нормально, в палатке грелка, спальник до -40 и т.п. Башка гудит, от углекислого газа, как с бодуна...

Так вот. Расстегиваю палатку, выглядываю, и смотрю со стороны Перевала Дятлова на фоне рассветного неба две фигуры появляются, и идут медленно, как зомбаки. И идут в сторону моей палатки. Это было в высшей мере неожиданно!

Я закуриваю, разжигаю костер потухший, ставлю котелок, сажусь на корточки, жду их. По мере того, как они приближались, стали видны какие-то странные детали... Что-то в них было не то. Что-то странное. Тут так не ходят. Но в чём проблема понять не могу, а они далеко ещё - расстояния-то большие.

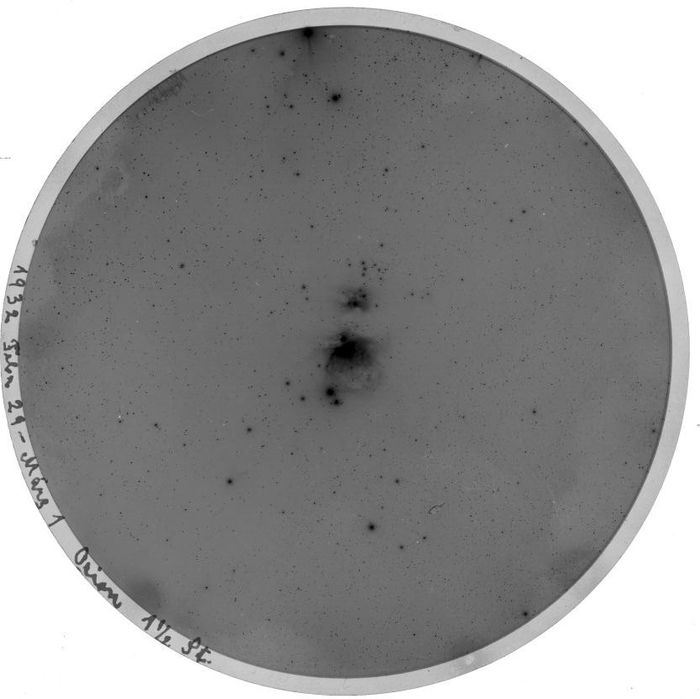

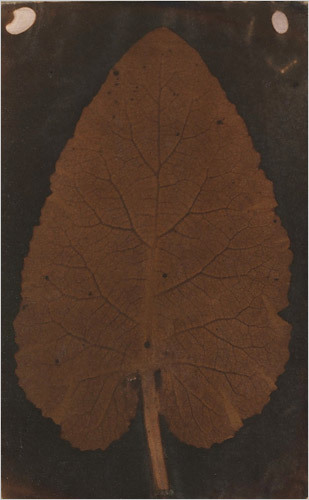

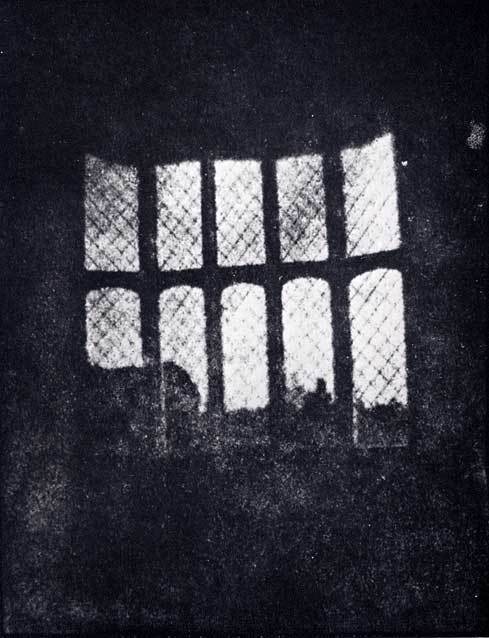

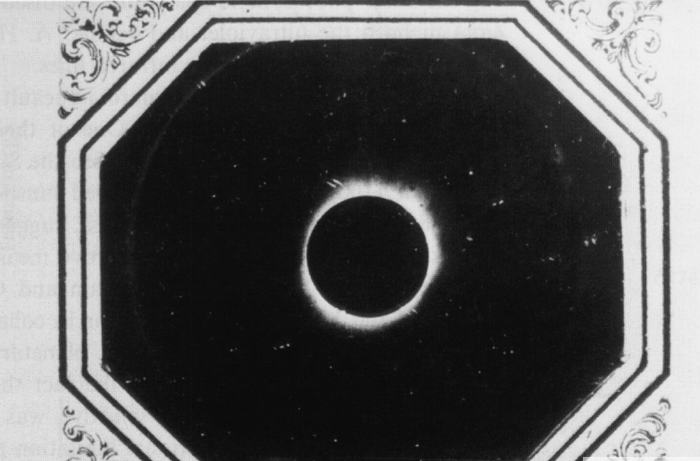

Вот так, кстати, выглядит моя ночевка:

Потом до меня дошло! У них нет рюкзаков. Вот почему тут так не ходят, это не то место, где кто-то вообще может легко прогуливаться. На сотни километров вокруг только один полузабытый посёлок Ушма с 12 последними жителями - Мансийцами. Все остальные люди кто мог бы тут быть - это туристы на снегоходах. Ну или максимум какие-то группы лыжников.

Эти же шли почти без всего, медленно, немного наклонившись вперёд, будто смертельно больные люди. В каких-то темных камуфляжных бушлатах то ли куртках. Ещё чуть позже, я увидел, что у одного из них рука какая-то неестественно длинная, ниже колена.

А я сижу, ёпта, курю. В какой-то момент упустил их из виду, поворачиваюсь в ту сторону, а там никого... А уходить-то им некуда, и быстро не свалишь - снег глубокий же, нужно тропить, а это же медленно.

Потом снова повернулся - они опять идут, родименькие. Видимо просто впадина в ландшафте была, которая их скрыла на несколько минут, и затем вот они вновь появились ещё ближе. Тут-то я у одного из них топор рассмотрел, который он в руке нёс, вот почему мне показалась его рука такой длинной.

Тем временем, пока я строил догадки кто это и как они тут оказались, они подошли к моему костру.

Оказалось, что это мужчина и женщина, семейная пара. Они поехали на плато Маньпупунёр на снегоходе, естественно через Перевал Дятлова. И вот перед самим перевалом где-то в овраге, скрытым 2-х метровым слоем снега они топят свой снегоход... Ночью, в лесу, вдали от цивилизации. Рюкзаков нет, они же снегоходники. Но есть топор. Вот они им и нарубили дровишек, и пытались отогреться, с переменным успехом (дрова на Перевале дятлова горят отвратно, почему-то), вырыли пещеру в снегу и сидели там до утра, без возможности позвонить и кого-то позвать. Заблудились, блуждали пока не увидели лыжню...

А утром пошли в сторону Базы Ильича, чтобы выйти к людям, и на пути им попалась моя палатка. База Ильича - это такой домик ничейный, в лесу. Находится между Ушмой и Перевалом дятлова. Не знаю, кто такой Ильич, и почему домик назвали в честь него. Мужик мне всё это рассказывал усталым голосом, но так складно и приятно его было слушать. А у меня тут уже чай на костре горячий, шоколадка есть, спутниковый телефон даже :-) Ну он первым делом на работу стал звонить и родным, сообщить что застрял на пару дней. И потом они дальше в Базе Ильича пошли, а я остался у палатки под перевалом..

Сидел, думал, Солнце уже высоко поднималось, и меня что-то так разволновала эта встреча с этими двумя, у чёрта на куличках. Думал, как они вообще, что там у них, нормально ли дойдут до базы... Как там жена его вообще себя чувствует. Какая она молодец. С мужем в такие приключения встревать и не ныть, а просто с ним вместе шагать в сторону людей, ровным уставшим шагом... Думал, как же я был рад их видеть, далеко на Северном урале, посторонних мне людей.

Позже, они встретили группу снегоходчиков, и рассказали, что утопили снегоход, ну и о своих приключениях тоже. Со снегоходом, кстати, можно было прощаться, фактически, т.к. вытащить его малореально... Вдоль реки Ауспии встречаются такие снегоходы, которые утопили, и потом по весне они ржавые оттаивают. Но эти ребята снегоходчики, отменив все свои планы, всей толпой поехали этот снегоход доставать, мол у них есть лебедки и устройства, посадив мужика сзади, чтобы показывать дорогу. И уже ночью, когда стемнело и я вновь курил бамбук в палатке, я услышал звуки снегохода приближающегося и радостный возглас мужика, который уже ехал на своем снегоходе. Он был счастливый и кричал, что снегоход достали. Я не выходил из палатки (зимой это дофига делов, после того, как ты подготовился ко сну и утеплился), но я был очень рад за него и пожелал ему счастливого пути, прямо через тент.

На следующее утро, я закопал свой хабар в снег и пошел налегке в сторону Отортена, и у меня было несколько следующих дней в одиночестве, чтобы подумать о людях, хороших поступках, и своём опыте. Как я ушёл в лес, один, но как я был рад встретить людей... Как всё тепло произошло, и я как будто бы испытал первобытные чувства, когда охотник в конце-концов нашёл кого-то из своего племени.

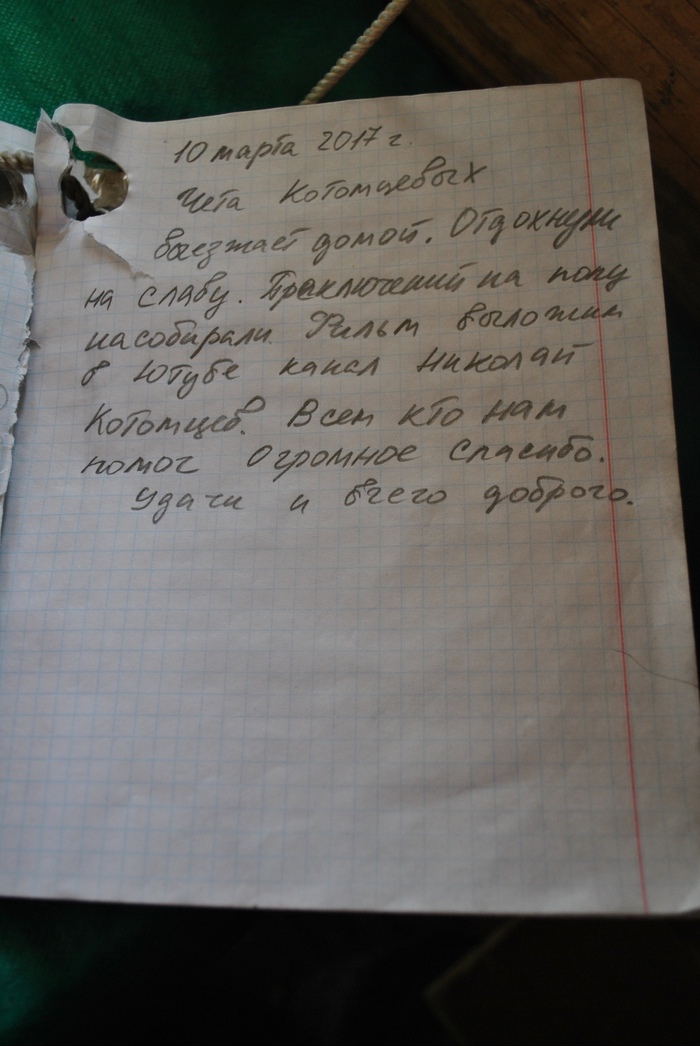

Позже, вернувшись в тот домик на Базе Ильича, он был пуст, но я увидел записку от этого мужика... Где он говорил спасибо тем людям, кто ему помог, и упомянул свой канал. На канале я нашёл короткое видео про их приключения и в комментах увидел что-то типа "Спасибо снегоходчикам, лыжнику ФенТэйлору" и что-то в этом духе. И улыбнулся... я был для него всёго-лишь лыжником на пути, а взамен эти ребята просто изменили моё мизантропное мировозрение и дали пищи для мозга на годы вперёд.

Кстати, с тех пор, я никогда не ходил в походы один.