Фееричная жизнь и жуткая смерть Андроника Комнина

Об этом историческом персонаже, поистине неугомонного нрава, упоминал в своем посте камрад @Impearator, был и короткий пост о биографии Андроника, но я думаю, что вам будет интересно более развернутое изложение судьбы и жизненных перипетий этого "эталонного" византийца.

XII век – время былинных богатырей, рыцарей в латах и сарацинов с ятаганами. Но даже на таком фоне выделяется фигура Андроника Комнина. Он не раз ставил на уши всё восточное Средиземноморье, завладел Византийским троном, а окончил свои дни куском кровавого мяса на ипподроме Константинополя.

Андроник приходился племянником императору Иоанну II. Правители Византии родственные отношения нередко приносили в жертву политическим выгодам. Иоанн часто ссорился со своим братом Исааком, отправлял его в изгнание за антиправительственную экстремистскую деятельность, прощал и снова наказывал. Тем не менее сын Исаака Андроник воспитывался в императорском дворце и изучал науки вместе со своим ровесником, наследником престола Мануилом. Мальчишки дружили, но соперничали между собой по любому поводу.

В 1143 году Иоанн II умер, и императором стал Мануил. К тому времени его кузен Андроник превратился в высокого красавца, известного в Константинополе ловеласа. Когда Андроник начал открыто жить со знатной красавицей Евдокией, её родственники подняли скандал. Родная сестра Евдокии, Феодора, была официальной любовницей императора, и это её родню почему-то не смущало. На претензии родственников подруги Андроник резонно заметил: «Подданные должны следовать примеру своего государя, и естественно, что товары, изготовленные в одной мастерской, должны нравиться нам с ним одинаково». Эта логика родственников Евдокии не убедила, и они несколько раз устраивали нападения на поругателя семейной чести, от которых Андроник каждый раз успешно отбивался.

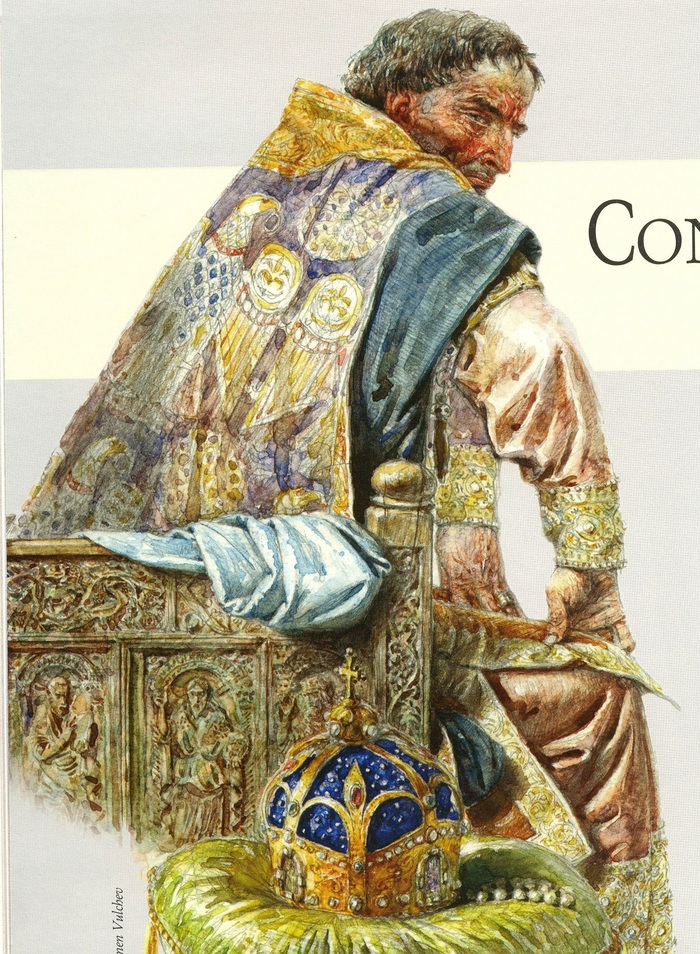

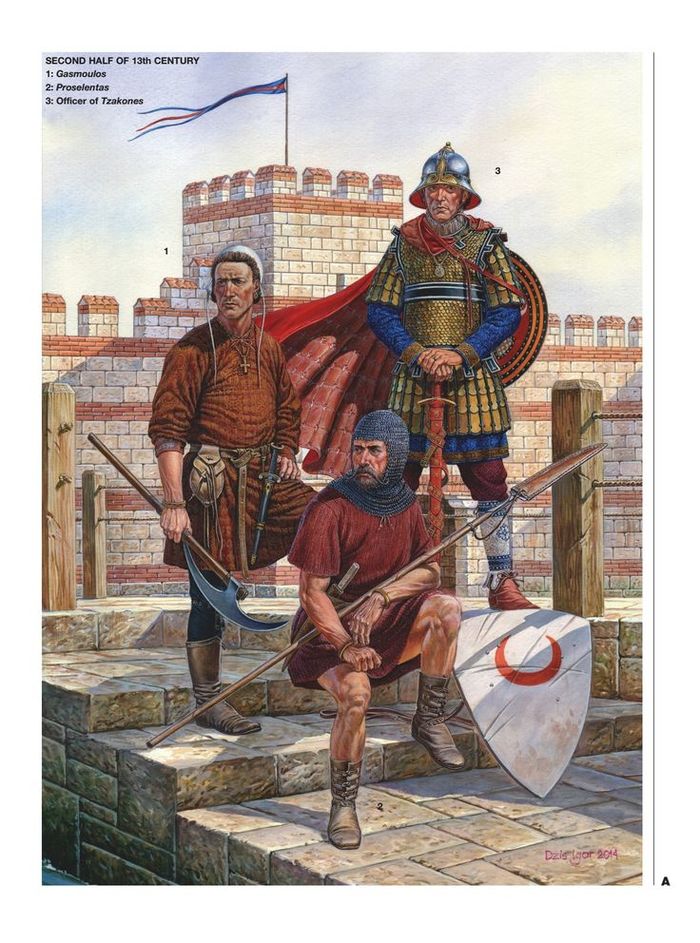

Мануил I Комнин

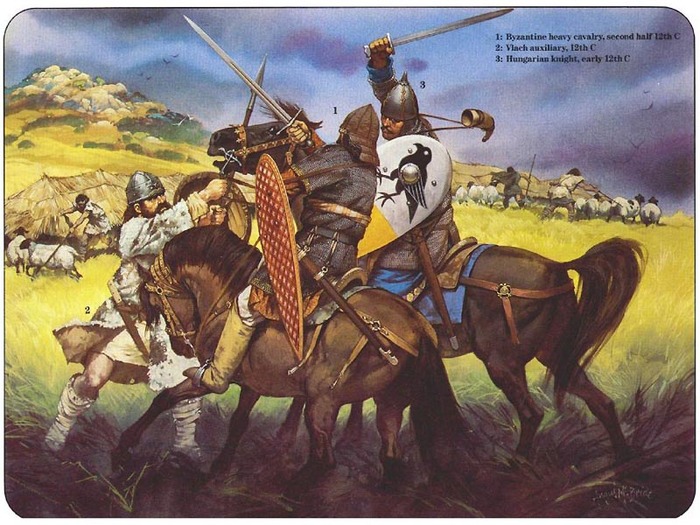

От греха подальше Мануил отправил кузена на войну с киликийскими армянами. Тот увлекся рыцарскими подвигами, красиво гарцевал на коне перед войском, яростно рубился с врагами в бою, но оказался никудышным стратегом: выиграв несколько сражений, он проиграл кампанию и бесславно вернулся в столицу. Мануил попробовал кузена на административном поприще и поручил ему управление провинцией на территории современной Сербии. На Балканах Андроник завёл дружбу с соседними венграми и, как моментально сообщили императору его шпионы, начал договариваться с ними о захвате византийского трона. Поняв, что мальчишеское соперничество зашло слишком далеко, Мануил решил не отпускать Андроника далеко от себя и вызвал его в свой военный лагерь в Пелагонеи.

В лагере собрались все придворные и константинопольская знать, в том числе и прекрасные сестры Феодора с Евдокией. В Андронике вновь вспыхнула былая страсть и он, позабыв об уже имевшихся к тому времени жене и сыне, сутки напролет проводил в своем шатре с Евдокией. Её зловредные родственники опять попытались убить надоевшего им ловеласа, но безуспешно. Тогда они нашептали Мануилу, что двоюродный брат замышляет убить его и усесться на трон. Император, который уже имел основания сомневаться в преданности кузена, приказал схватить Андроника и заточить его в тюрьму. В 1154 году за спиной высокопоставленного заключенного захлопнулись двери камеры тюремной башни при большом дворце.

Андроник не пал духом и стал думать о побеге. Через четыре года ему удалось разобрать доски пола своей камеры. Внизу он обнаружил подвал, через который проходила высохшая сточная канава, заполненная мусором. Связав из простыни веревку, заключенный спустился вниз, но ухитрился снизу положить разобранные доски пола на место. Он закопался в мусор на дне канавы и затаился. Утром стража нашла камеру пустой. Обыскали всю башню, но беглеца не нашли. По подозрению в соучастии в побеге государственного преступника схватили жену Андроника и поместили её в его опустевшую камеру. Ночью «беглец» стряхнул с себя мусор и залез наверх в гости к супруге. Такие ночные свидания продолжались неделю и были столь бурными, что через 9 месяцев жена Андроника родила ему сына Иоанна.

В конце концов ни в чем не повинную женщину выпустили, а пустую камеру перестали закрывать. Андроник смог незамеченным покинуть башню и город, однако не учел, что его приметы и обещание награды за его поимку разослали по всей империи. В дороге он остановился переночевать у какого-то крестьянина, тот опознал беглеца по приметам и сообщил солдатам. Андроника вернули в тюрьму, где заковали в цепи.

Шесть лет узник жаловался страже на здоровье и притворялся, что он сидит на пороге смерти. В конце концов режим чуть смягчили, сняли с «умирающего» цепи, разрешили получать передачи с домашней едой и даже держать мальчика-слугу. По наущению заключенного этот мальчик сделал восковой слепок ключа от камеры. А старший сын Андроника отлил по слепку ключ. Его и крепкую веревку передали в тюрьму в амфоре с вином. В 1164 году Андроник совершил второй побег. Он покинул башню и двое суток прятался на тюремном дворе, пока не унялась суматоха, затем спустился по веревке с обрыва к Босфору, где его ждал на лодке верный слуга Хризахопул. У самой воды беглеца схватила стража, но он прикинулся беглым рабом, а Хризахопул догадался выдать себя за его хозяина.

Переплыв Босфор, Андроник махнул на берег Черного моря, а оттуда на корабле к устью Днепра, держа путь в гости к галицкому князю Ярославу Осмомыслу. Вскоре после высадки в Валахии беглеца схватили солдаты местного князя, союзника Византии, и под конвоем отправили его назад к побережью, чтобы вернуть в Константинополь. Андроник начал жаловаться на расстройство желудка и каждые полчаса бегал в кусты. Пока солдаты издевались над хворым пленником, стемнело. Во время очередной отлучки в кустики Андроник нацепил свой плащ на какую-то корягу, нахлобучил сверху шляпу, а сам уполз в ближайший лесок. Исчезновение пленника солдаты заметили лишь через полчаса…

Весь 1164 год кузен византийского кесаря провел в Галиче. Между охотами и пирами он вновь стал подбивать соседних венгров на поддержку своей кандидатуры в борьбе за византийский трон. Мануил снова забеспокоился и прибег к откровенному шантажу. Он приказал арестовать жену и детей Андроника и пообещал казнить их, если эмигрант не вернется на родину. Делать было нечего — Андроник приплыл в Константинополь, где состоялось торжественное примирение двоюродных братьев. Сначала император послал своего непутевого кузена воевать против тех самых венгров, с которыми тот совсем недавно сговаривался, и Андроник лихо командовал осадными машинами, разрушавшими стены Земуна. Затем его отправили в Киликию, а там он вновь проиграл войну с армянами.

На этот раз он не стал возвращаться в Константинополь, решив, что проигрыш может стать хорошим поводом для его казни. Андроник убежал во владения крестоносцев на Ближнем Востоке. Сперва в Антиохии он посватался к Филиппе Антиохийской, родной сестре жены Мануила. Император опять был в бешенстве: мало того, что кузен проиграл войну и сбежал из страны, так он еще подбивает клинья к его свояченице! Под давлением византийской дипломатии князь Антиохии выслал Андроника. Тот отправился в Иерусалим. Крестоносцы отдали ему в управление город Бейрут. Там у него завязался бурный роман с Феодорой. Эту красавицу, племянницу Мануила, в 13 лет выдали замуж за иерусалимского короля Балдуина III. Но всего через пять лет она овдовела. Статный Андроник, уже приближавшийся к полтиннику, соблазнил юную вдовствующую королеву. Этот роман, обсуждавшийся всем восточным средиземноморьем, закончился официальным браком (хроники умалчивают, куда подевалась первая жена Андроника). Феодора успела родить мужу двоих детей и усыновила Иоанна, сына Андроника от первого брака, зачатого в темнице.

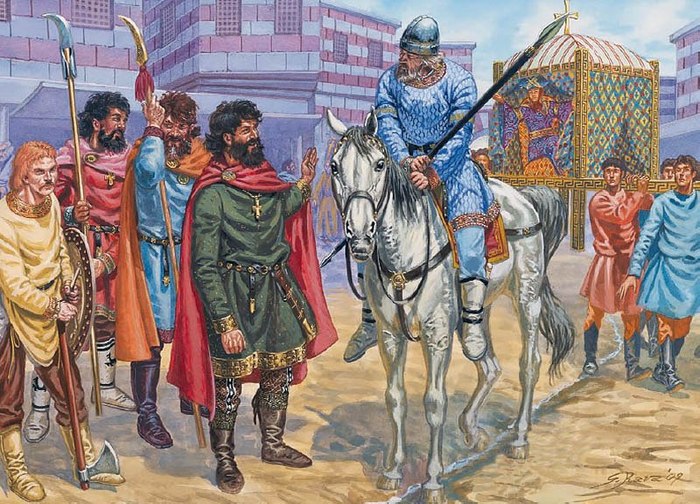

Феодора со свитой

Безмятежное семейное счастье продолжалось недолго. По требованию Мануила крестоносцы выслали Андроника, сумевшего-таки пробраться в императорскую семью. Феодора с детьми последовала за мужем в его скитаниях по азиатским дворам. Они посетили Дамаск, Багдад, Тбилиси — всюду их доставали шпионы базилевса. В конце концов эмир Халдии Салтух дал Андронику в управление приграничный замок Колонею, откуда тот стал совершать набеги на ближайшие провинции Византии. Тогда в результате спецоперации имперских спецслужб были захвачены Феодора с детьми. Под угрозой казни новой семьи в начале 1176 года Андроник вернулся в Константинополь.

Его провели по городу на цепи. Одетый в лохмотья вчерашний грозный соперник повалился в ноги к императору и, обливаясь слезами, молил его о пощаде. Картинно поломавшись, Мануил смилостивился, простил кузена, заставил его поклясться в верности маленькому наследнику престола Алексею и назначил наместником в Пафлагонию — достаточно близко, чтобы присматривать за недавним смутьяном, но достаточно далеко, чтобы тот не смог вмешиваться в столичные дела.

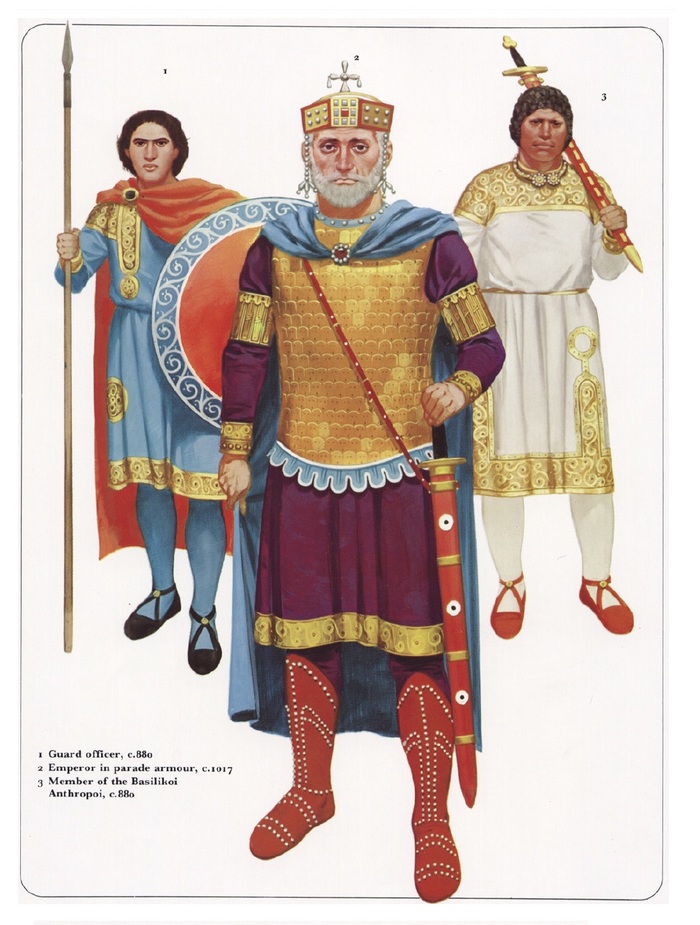

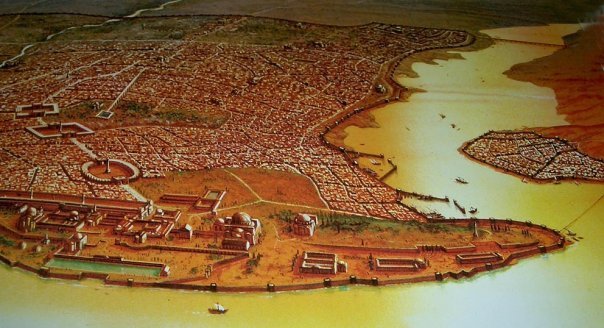

Андроник и не вмешивался. Он спокойно управлял своей провинцией на берегу Мраморного моря, философствовал, писал стихи и всячески демонстрировал, что политическая борьба его уже не интересует. На самом деле он внимательно следил за имперскими делами. А дела эти шли неважно. 17 сентября 1176 года византийская армия была разгромлена в битве при Мириокефале турками-сельджуками. Это всколыхнуло волну народного недовольства Мануилом. Еще больший ропот, причем постоянный, рождало засилье в Константинополе латинян. Итальянские, французские и немецкие купцы занимали целые районы в столице, которые выделялись по богатству среди окрестных бедных кварталов. Мануил симпатизировал европейцам, а народ и церковь видели в них еретиков и чужаков. Это не смущало императора, он даже сосватал за десятилетнего сына Алексея дочь французского короля Людовика VII. Восьмилетняя Агнес получила в православии имя Анна.

24 сентября 1180 года Мануил умер. 11-летнего нового императора Алексея II никто всерьез не воспринимал. Началась борьба за власть. Вдова Мануила Мария Антиохийская даровала своему любовнику Алексею высшую государственную должность протосеваста, и вместе они стали управлять империей от имени юного базилевса. Им противостояла старшая дочь Мануила от первого брака, которую звали тоже Мария (фантазии при выборе имен в знатных семьях явно не хватало). Этот конфликт закончился народным восстанием в Константинополе и погромом латинских кварталов.

Узнав о беспорядках, Андроник весной 1182 года двинулся к Константинополю. Население встречало его как избавителя от хаоса и безвластия. Правительственные отряды переходили на его сторону. Константинополь Андроник не стал брать штурмом. Он разбил лагерь неподалеку от города и стал ждать, чем закончится заварушка в столице. Тем временем беспорядки только разгорались. Было убито несколько десятков тысяч европейцев, еще четыре тысячи продали в рабство сельджукам. Погромщики подбирались к императорскому дворцу. Мария Антиохийская была вынуждена распахнуть городские ворота и официально пригласить Андроника в Константинополь.

Первым делом тот распорядился выколоть глаза выданному ему протосевасту Алексею. Затем при огромном стечении народа принес клятву верности юному кесарю. Андроник обещал в качестве регента делать всё, чтобы оградить императора-несмышленыша от тлетворного влияния латинян и его распутной матери. Для пущей сохранности семью кесаря выслали в загородный дворец, а императорские покои занял сам Андроник. Затем он во главе огромной толпы посетил могилу Мануила, где прилюдно просил у покойника прощения за прежние свои поступки. Оставшись один, он, по рассказу хрониста Никиты Хониата, заговорил совсем по-другому: «Я буду мстить твоему роду и заплачу ему жестоким возмездием за все зло, какое перенёс от тебя».

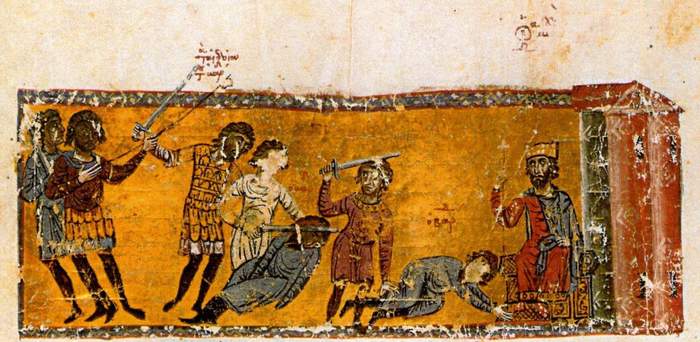

Первые деяния нового регента были откровенно популистскими. Он снизил налоги, прижал латинян и начал беспощадную борьбу с коррупцией. Под этим предлогом были арестованы многие представители знати. Их не убивали тайно. Всегда склонный к театральности Андроник предпочитал открытые судебные процессы. Палачи предварительно выбивали из подсудимых нужные им показания, а послушные судьи дружно штамповали обвинительные приговоры, согласно которым виднейших мужей Византии казнили, ослепляли или высылали из страны. Народ радостно приветствовал набиравшие размах репрессии. В конце 1183 года дошла очередь до вдовствующей императрицы. Высокий суд счел её виновной в заговоре с латинянами и в угнетении простого народа. Такие преступления заслуживали только смерти. Однако казнить Марию нельзя было без согласия её сына-императора. Андроник заставил плачущего мальчика подписать судебный вердикт. Перед тем как задушить Марию, ей показали автограф сына на её смертном приговоре.

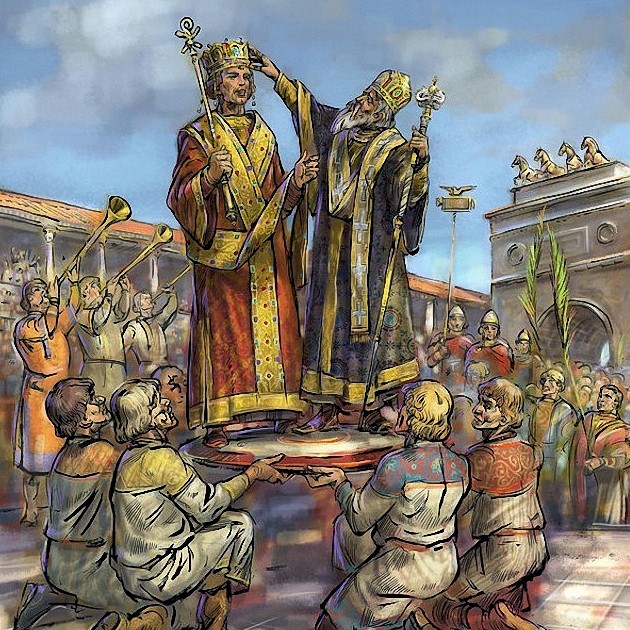

В сентябре 1183 года по велению народа Андроник стал официальным соправителем юного Алексея. Свою коронацию он превратил в настоящее шоу: придворные чуть ли не силой тащили Андроника на трон, а тот отбивался от короны и кричал, что цель его жизни — верно служить императору Алексею. Оказавшись на престоле, Андроник несколько успокоился и решил, что это место слишком мало для двух седалищ. Через несколько месяцев 14-летнего Алексея удавили тетивой от лука. Его 13-летнюю жену Анну Андроник велел привести себе в спальню. Вскоре новый кесарь приказал развести себя с Феодорой и женился на юной вдове прежнего императора. Такая прихоть 65-летнего мужчины народу уже не понравилась.

А тут еще дела в империи пошли всё хуже и хуже. Со всех сторон на Византию наседали враги, откусывая от государства целые куски. За месяцы правления Андроника Византия потеряла Сербию, Далмацию, Болгарию, Кипр и несколько областей в Малой Азии. На империю напали сицилийские норманны, чье войско стало угрожать внутренним провинциям Византии. Всё это базилевс объяснял происками внутренних врагов и усиливал репрессии. Народ быстро трезвел и уже с ужасом смотрел на круглосуточно веселившийся и пировавший дворец. По Константинополю ползли слухи о том, что некоторых своих врагов кесарь приказывал заживо жарить на медленном огне и подавать себе на стол на золотом блюде. Поговаривали, что император ездит по городу в карете и, заметив на улице привлекательную женщину, требует схватить её и тащить в его гарем. Распространителей таких слухов нещадно хватали шпионы императора, но от этого недобрая молва о вчерашнем народном кумире только множилась. Дошло до восстаний в отдельных провинциях, которые подавлялись со страшной жестокостью. Деревья ломались под тяжестью тел повешенных, которые было запрещено снимать для устрашения оставшихся в живых.

В сентябре 1185 года (у "Андрюши" все события в жизни к сентябрю привязаны, не заметили?) Андроник со своей огромной свитой, состоявшей из веселых девиц и мрачных телохранителей, на несколько дней отправился в загородный дворец. В его отсутствие ни на минуту не останавливавшийся маховик репрессий качнулся в сторону Исаака Ангела, двоюродного брата Андроника. Тот не пожелал спокойно сдаваться страже, убил командира присланного за ним отряда и укрылся в соборе святой Софии. На помощь Ангелу поспешили его друзья и простой народ, уставший от тирании Андроника. Кто-то крикнул, что Исаак, посмевший обнажить оружие против слуг гнусного кесаря, сам достоин стать новым базилевсом Византии. Тут же неожиданно для самого Исаака Ангела его избрали новым императором, а духовенство главного собора столицы помазало его на царство.

Спешно вернувшийся в столицу Андроник обнаружил, что свержен. Он засел в своем дворце, который осадила толпа горожан. Верными вчерашнему тирану остались только его охранники и шпионы, которых так ненавидели византийцы, что им нечего было терять. Народ штурмом взял дворец, но Андронику удалось улизнуть. Он переоделся в солдатскую одежду и вместе с наложницей-флейтисткой (OMG!) Мараптикой и сохранившей ему верность юной Анной на лодке переплыл Босфор. Добравшись до порта, они взбежали на ближайший корабль и приказали спешно отчаливать. Неизвестно, куда собирался плыть Андроник, но стоявший штиль не дал судну отойти далеко от берега.

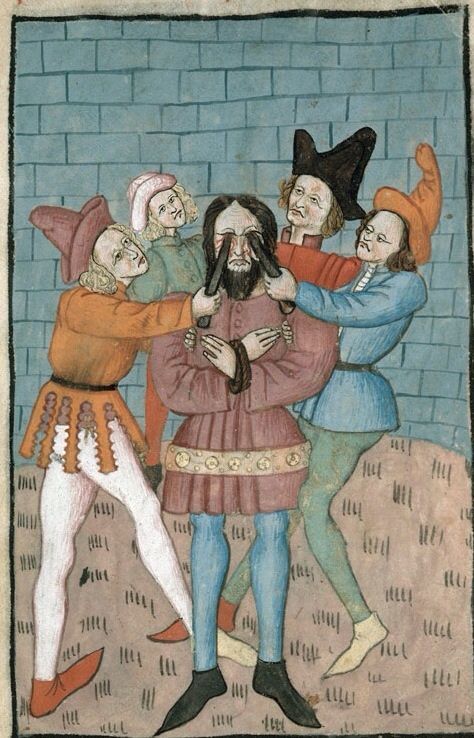

Схваченного тирана заковали в двойные цепи и ножные кандалы, под свист и улюлюканье толпы проволокли по всему Константинополю и бросили к ногам нового императора. Исаак Ангел посмеялся над тем, кто еще несколько дней назад мог запросто лишить его жизни, и отдал Андроника на расправу своим сторонникам. Бывшему императору вырвали волосы и бороду, выбили зубы, отсекли правую руку и бросили в темницу, где продержали без еды и воды три дня.

12 сентября узника выволокли из тюрьмы, выкололи правый глаз, посадили на верблюда и через весь город повезли на ипподром. Всю дорогу старика осыпали палочными ударами те, кто еще несколько месяцев назад видел в нём спасителя отечества. На ипподроме то, что осталось от тела Андроника, подвесили к балке между двух колонн и продолжали избивать. Он всё еще был жив, и шептал: «За что вы так яритесь на сломанный тростник?» Прибывшие на потеху солдаты из французского квартала решили испытать остроту своих мечей на том, кто потворствовал погрому их жилищ. Именно они и убили Андроника Комнина, прервав его мучения.

Между тем репрессии не прекратились, только сейчас они были направлены против тех, кто поддерживал Андроника. Горожане разрушали памятники вчерашнему императору и разбивали мозаики с его изображением. Стража нового кесаря казнила почти всех родственников Андроника. Не тронули лишь юную Анну — никто не хотел ссориться с её отцом — французским королем. Уцелели и два внука Андроника — четырехлетние Алексей и Давид. Спустя несколько десятилетий они станут основателями Трапезундской империи. Исаак Ангел процарствовал десять лет и был в результате переворота свержен и ослеплен своим родным братом.

ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ - У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ...О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...

11 апреля 1103 года в битве на реке Сутень русские рати разгромили половецкое войско (в битве погибло до 20 половецких ханов).

Битва на реке Сутень.

11 (по другим данным — 4) апреля 1103 года в битве на реке Сутень русские войска разгромили половецкое войско.

В начале XII века главной проблемой на Руси были половцы. Их натиск усиливался. Еще в 1060-х годах они пришли в Приднепровье, к границам Руси, из глубины степей. Половцы прогнали печенегов на запад и заняли все причерноморские степи — до Дуная. В 1068 году они разгромили объединенные дружины русских князей на реке Альте и облавой двинулись по приграничным областям. Население в панике спасалось за стенами городов.

Среди русских князей шли распри, и обиженные уходили к половцам, чтобы наводить на Русь кочевую орду. Опустошительные набеги следовали один за другим, «тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, деля себе трупы». Князья строили укрепления вдоль границ: длинные рвы и валы. Но половцы прорывались снова и снова. Крестьяне снимались и уходили на северо-восток, в леса — подальше от хищных кочевников. Последнюю линию обороны на левобережье Днепра держал переяславльский князь Владимир Мономах. В 1101 году с половцами был заключен мир. Стороны обменялись, как положено, заложниками, Русь обязалась платить огромную дань.

Мир продержался недолго. Половцы продолжили набеги. Несмотря на раздоры среди князей, Мономаху удалось начать объединение военных сил против врагов. Он убедил князей перестать платить половцам дань и не ждать очередного набега, а нанести упреждающий удар. Вопрос упирался лишь в сроки…

В тогдашнем Приднепровье толщина снежного покрова превышала 40 сантиметров. Поэтому между Днепром и Азовским морем зимнее кочевание было невозможно. Скот нуждался в сене, а весной — в длительной подкормке после голодной зимы. Вот почему Мономах настаивал на выступлении весной, пока половцы не вышли на летние пастбища и вволю не накормили коней. Князь Святополк возражал: он не хотел отрывать смердов от весенних полевых работ и губить их лошадей.

Мономах выступил с короткой, но яркой речью: «Дивно мне, дружина, что лошадей жалеете, которыми пашут; а почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд и, приехав, половчанин застрелит его стрелою, а лошадь его заберет, а в село его приехав, возьмет жену его и детей его, и все его имущество? Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?» И ничего не смогла ответить дружина Святополка. И сказал Святополк: «Вот я готов уже».

Русское войско выступило. В него вошли дружины всех видных русских князей. Не пришел лишь Олег, князь Черниговский, сославшись на нездоровье.

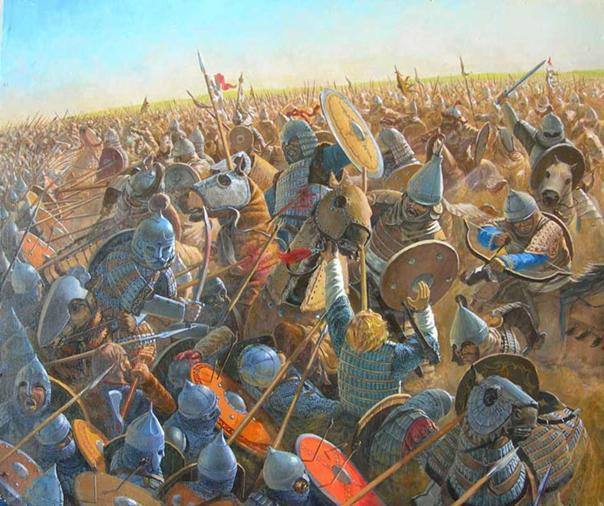

Копыта топтали цветущую степь. Пехота плыла по Днепру на ладьях. На порогах у Xортицы выгрузились. Войско шло Диким полем четыре дня и пришло на Сутень. Так тогда называлась нынешняя река Молочная. Половцы стали совещаться. Более опытные предлагали просить мира, кто помоложе, рвались в бой. И он грянул.

Передовой отряд половцев был окружен и перебит. Тем временем подошли основные силы. «И двинулись полки половецкие, как лес, конца им не было видно; и Русь пошла им навстречу», — пишет летописец. Но не было свежести в беге оголодавших половецких коней, не сумели половцы нанести своего знаменитого стремительного удара. Русские неслись навстречу. Половцы не выдержали натиска и обратились вспять. Их войско было рассеяно, 20 ханов полегло под русскими мечами. Один, хан Белдюз, попав в плен, предлагал за себя золото, серебро, коней и скот. Но Владимир «не купился»: «Много раз подписывали вы с нами договоры о мире, а потом ходили воевать на русскую землю; зачем ты не учил сынов своих и род свой не преступать договора и не проливать христианской крови? Так будь же кровь твоя на голове твоей». Хана убили, а тело его разрубили на части.

Русские всадники на сытых конях рубили бегущих, не неся потерь. После чего были разграблены «вежи» (зимовья), где были захвачены половецкие женщины, дети, скот. Победители освобождали пленников, отгоняли к себе табуны коней, стада овец и верблюдов. «И вернулись на Русь с полоном великим и со славою, и с победою великою».

Эта была первая большая победа русских в глубине степи. Правда, до основных становищ половцев они так и не дошли. Но все же на три года затихла степь, и прекратились набеги.

Дмитрий Панкратов

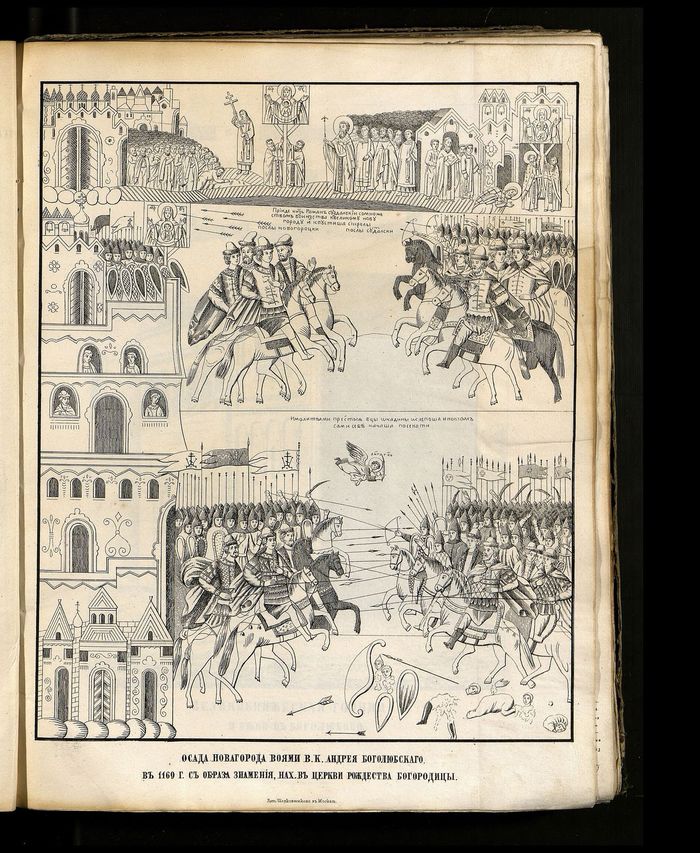

Листая старые книги.

Обратите внимание на формы крестов у противников на флагах. Внизу фото.

Тут и разбежка в годах осады, один год.

В книге, год осады Новгорода Боголюбским 1169.

Википедия говорит о 1170г.

Может Новый город ?

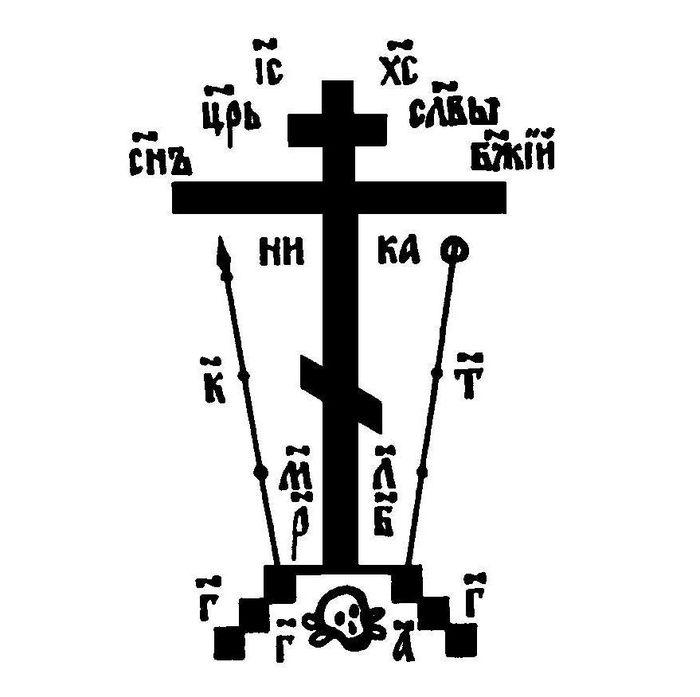

Крест схимнический или “Голгофа”

Надписи и криптограммы на Русских крестах всегда были гораздо разнообразнее, чем на Греческих.

С XI -го века под нижней косой перекладиной восьмиконечного креста появляется символическое изображение головы Адама, погребенного по преданию на Голгофе (по-евр. — “лобное место”), где и был распят Христос. “На том месте, где я буду погребен, будет распято Слово Божие и оросит Своею кровию мой череп”, — пророчествовал Адам.

Эти его слова проясняют сложившуюся на Руси к XVI -му веку традицию производить около изображения “Голгофы” следующие обозначения: “М.Л.Р.Б.” — место лобное распят бысть, “Г.Г . ” — гора Голгофа, “Г.А.” — глава Адамова; причем кости рук, лежащие перед головой, изображаются: правая на левой, как при погребении или причащении.

Крест “мальтийский” или “георгиевский”

Патриарх Иаков пророчески почтил Крест, когда “верою поклонился, — как говорит Апостол Павел , — на верх жезла своего” (Евр. 11, 21), “жезла, — разъясняет святой Иоанн Дамаскин, — служившего изображением креста”

(О святых иконах, 3 ел.). Вот поэтому сегодня над рукоятием архиерейского жезла имеется крест (рис. 40), “ибо крестом мы, — пишет святой Симеон Солунский, — путеводимся и пасемся, запечатлеваемся, детоводимся и, умертвивши страсти, привлекаемся ко Христу” (гл. 80). Кроме всегдашнего и повсеместного церковного употребления, эта форма креста, к примеру, была официально принята орденом святого Иоанна Иерусалимского, образовавшимся на острове Мальта и открыто боровшимся против масонства, организовавшего, как известно, убийство Российского Императора Павла Петровича — покровителя мальтийцев. Так появилось наименование — “мальтийский крест”

Религиозная война ??????

Обратим свой взор на иконы.

Икона, Битва новгородцев с суздальцами.

Присмотритесь к флагам, двух сторон.

Источник. Можно увеличить

Но тут у обоих сторон одинаковые кресты на флагах. Крест схимнический или “Голгофа”

Вот так и живем. Так кому же верить ?

Датские деньги

«Датские деньги» (или данегельд; др.-англ. Danegeld) — поземельный налог в средневековой Англии, введённый в 991 г. для уплаты выкупа датским викингам. Первоначально взимание «датских денег» было чрезвычайной мерой, однако в начале XI века этот платёж приобрёл характер всеобщего налога на финансирование организации обороны страны. После нормандского завоевания Англии практика сбора «датских денег» была сохранена и стала регулярной. Во второй половие XII века взимание налога стало эпизодическим и после 1194 г. прекратилось. «Датские деньги» считаются первым прямым налогом на Британских островах и одним из первых в Европе.

Возникновение налога было связано со скандинавскими вторжениями на территорию Англии в конце X века. В июле 991 г. на английском побережье высадилась крупная армия викингов, которая, разбив англосаксонские войска в битве при Мэлдоне, разорила Восточную Англию, Эссекс и Кент. Король Этельред II был вынужден выкупить мир у скандинавов ценой уплаты 10 000 фунтов серебром. Подобные платежи за прекращение набегов викингов имели место и ранее (впервые — в 856 г.), однако именно в 991 году сбор средств для уплаты суммы впервые был организован по всей стране исходя из доходности земельных владений свободного населения Англии. На протяжении последующих двадцати пяти лет непрекращающихся вторжений датских викингов сбор выкупных денег приобрёл относительно регулярный характер и превратился в экстраординарный поземельный налог.

Аналогичные сборы для уплаты выкупа викингам существовали в IX веке и в других областях Европы, подверженных скандинавским набегам. Снорри Стурлусон и Римберт упоминают о дани, выплачиваемой шведским варягам населением Финляндии и Прибалтики. Короли Франции также периодически взимали средства для уплаты выкупа норманнам, разорявшим прибрежные области страны. Однако именно в Англии эти платежи приобрели регулярный характер и трансформировались в общегосударственный налог.

После 1012 года «датские деньги» в Англии стали взиматься практически ежегодно и уже не направлялись исключительно на уплату выкупа. При Кнуде Великом и его сыновьях собранные средства расходовались на содержание армии, в том числе из наёмных норманнов, призванной охранять рубежи страны от новых атак викингов. Часть сумм шла на финансирование строительства и поддержания боеготовности флота. Значительные средства также распределялись между хускерлами, составлявшими элитные подразделения англосаксонской армии. Таким образом сбор приобрёл характер военного налога и получил название херегельда (др.-англ. heregeld — военные деньги). Херегельд оставался одним из важнейших источников пополнения казны англосаксонского государства вплоть до 1051 г., когда этот налог был упразднён Эдуардом Исповедником.

По некоторым оценкам, общая сумма «датских денег», взысканная в англосаксонский период, составила около 60 миллионов пенсов. Отток такого объёма денежных средств из страны привёл к тому, что при археологических исследованиях на территории Дании было найдено больше монет англосаксонской чеканки, чем на территории самой Англии.

Источник: http://vk.com/clubcollectioners