"Ледокол" на чистой воде (часть 8.2) - полный разбор лжи книги Виктора Суворова

А сейчас мы подошли к чрезвычайно интересному и важному моменту – к действиям Сталина в первые дни войны. Об этом до сих пор спорят и журналисты, и профессиональные историки, и просто любители военной истории.

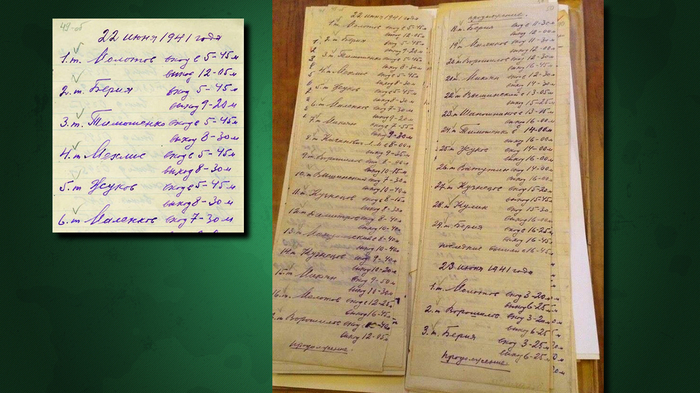

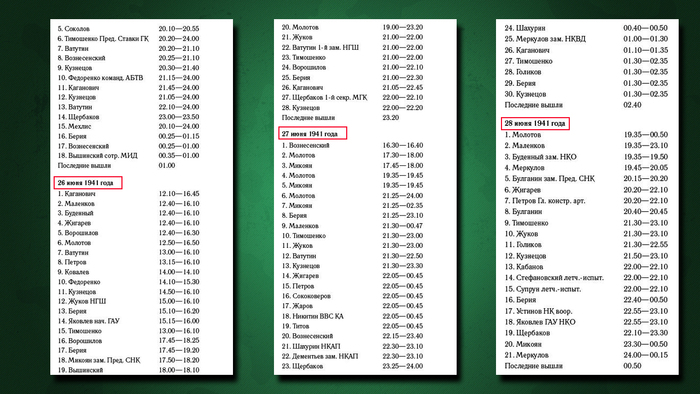

В своё время Никита Хрущёв запустил фейк: мол, Сталин в первый день войны перепугался и на даче спрятался. Эта ложь давно опровергнута – опубликован журнал посещений кремлёвского кабинета Сталина.

Всё точно по минутам: кто и в какое время посещал сталинский кабинет. Никуда Сталин не прятался ни 22-го, ни 23-го, ни в последующие дни – работал почти круглосуточно. А Микита Хрущёв безбожно врал!

Виктор Суворов, конечно, всё пытается объяснить исходя из того, что Сталин якобы собирался сам нападать, но внезапно пришлось обороняться.

«Давайте ещё раз взглянем на поведение Сталина в первые дни войны. 22 июня глава правительства был обязан обратиться к народу и объявить страшную новость. Но Сталин уклонился от выполнения своих прямых обязанностей, которые выполнил его заместитель Молотов. [...]

Вечером 22 июня советское командование направило войскам директиву.

Слово маршалу Г. К. Жукову: “Генерал Н. Ф. Ватутин сказал, что И. В. Сталин одобрил проект директивы №3 и приказал поставить мою подпись...

– Хорошо, – сказал я, – ставьте мою подпись” (Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. С. 251).

Из официальной истории мы знаем, что эта директива вышла за подписями «народного комиссара обороны маршала С. К. Тимошенко, члена совета секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова и начальника Генерального штаба генерала Г. К. Жукова» (История второй мировой войны (1939-1945). Т. 4, с. 38).

Итак, Сталин заставляет других подписать приказ, уклоняясь от личной ответственности. Зачем же он принимал её в мае? Отдается директива вооруженным силам на разгром вторгшегося противника. Документ величайшей важности. При чём тут “член Совета секретаря”?

На следующий день объявлен состав Ставки Верховного Главнокомандования. Сталин отказался ее возглавить, согласившись войти в этот высший орган военного руководства только на правах одного из членов» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 19).

Вот так нам преподносит события первых дней войны Владимир Резун. Во-первых, он здесь опустился, можно сказать, до мелкой пакости: подал цитату из «Истории Второй мировой войны» в урезанном виде, и стал ёрничать по поводу “члена совета секретаря”. В оригинале этот фрагмент выглядит вот так:

«В 21 час 15 минут 22 июня Главный Военный Совет направил в войска директиву №3 за подписью народного комиссара обороны маршала С.К.Тимошенко, члена Совета секретаря ЦК ВКП(б) Г.М.Маленкова и начальника Генерального штаба генерала Г.К.Жукова» (История Второй мировой войны 1939-1945, – Москва: Воениздат, 1975, Т. 4, С.38).

Имеется в виду, что Георгий Маленков – член Главного Военного Совета Красной Армии и при этом секретарь Центрального Комитета большевистской партии. А Виктор Суворов извратил это до “члена совета секретаря”. Вот такой уровень так называемого “прекрасного разведчика-аналитика”.

Кстати, о Главном Военном Совете Красной Армии – это высший коллегиальный орган Народного комиссариата обороны СССР. Так вот, по состоянию на 22 июня 1941 года Сталин даже не входил в состав этого самого Совета. Это более чем странно - если исходить из того, что он "собрался возглавить освободительный поход".

Ну а теперь давайте разберёмся по порядку. Почему Сталин не выступил с обращением к народу 22 июня, а поручил это Молотову?

Уже после войны гражданам СССР всегда внушали, что 22 июня 1941 года – это самая трагичная дата во всей истории страны. В фильмах о войне 22 июня обычно показывают так: грохот взрывов, вой немецких самолётов, беспорядок и паника у наших военных и гражданских, ужас и скорбь в глазах персонажей. Всё это под душераздирающую музыку. Зрителям дают понять: сейчас на экране они видят начало того, что унесло жизни, искалечило тела и души, и сломало судьбы десятков миллионов человек. Всё правильно. И создатели фильма, и большинство зрителей знают, что после 22 июня будет череда катастроф, что Красная Армия вынуждена будет отступать к Волге и Кавказу, что будут миллионы пленных и тяжелейшие битвы за Москву, и за Сталинград, и блокада Ленинграда. Но это известно сейчас, а тогда в реальном 22-м июня 1941 года никто даже предположить не мог, что всё это возможно. Если оценивать события трезво и без эмоций, то надо признать, что в первый день войны никакой катастрофы не произошло. То есть гибель людей – это конечно трагедия, но с точки зрения военного искусства ничего катастрофического ещё не случилось.

По свидетельству ветерана войны Владимира Ивановича Морозова, он с товарищами-курсантами авиашколы воспринял известие о нападении Германии радостно. На радостях пошли пить пиво!

Конечно это совсем молодые бесшабашные парни – они уверены, что война станет для них возможностью стать героями. И не задумываются об ужасах войны.

Но вот как воспринимают начавшуюся войну высокопоставленные работники наркомата вооружения СССР.

«В конце июня в наркомате состоялось партийное собрание. Собрались быстро, рассаживались по привычным местам без обычных в таких случаях шуток и острот. Как сейчас вижу товарищей, с которыми бок о бок пришлось работать всю войну. Конечно, мы тогда не знали, что нас ждут четыре года суровых военных испытаний. Напротив, некоторые считали, что разгром фашистов – дело недель, максимум месяцев» (Дмитрий Устинов, Во имя победы – Глава четвертая).

Даже в конце июня высокопоставленные, ответственные работники одного из важнейших наркоматов, и, судя по всему, сам народный комиссар вооружений Дмитрий Устинов, не видят оснований для страха и настроены вполне оптимистично. 22 июня 1941 года нечего было Сталину пугаться!

Ещё в 1 час 45 минут 22 июня, в штабы приграничных округов поступила директива номер один, начинавшаяся словами: “В течении 22-23.06.41 возможно внезапное нападение немцев...” (ЦА МО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 71. Л. 69). Раз Сталин такую директиву одобрил, значит, он морально был готов к началу войны, и немецкое нападение никак не могло стать для него чем-то немыслимым, могущим привести к шоку.

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012039

В 7:15 военным советам западных округов отправлена директива №2, предписывающая «войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу» (ЦА МО РФ. Ф. 132а. Оп. 2642. Д. 41. Лл. 1–2).

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012043

К 10:00 22 июня появилась Оперсводка №1 Генштаба Красной Армии. Этот документ не содержит никаких намёков на катастрофу. Больше говорится о потерях нанесённых противнику, чем о собственных потерях. Нет ни слова, ни о панике, ни даже об отступлении.

Общий вывод Генерального штаба о ситуации следующий: “Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха”.

https://archive.mil.ru/archival_service/central/resources/co...

Согласно этой оперсводке, “командующие фронтами, ввели в действие план прикрытия, и активными действиями подвижных войск стремятся уничтожить перешедшие границу части противника”. Нечего пугаться!

Вечером 22 июня командующим Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов поступила Директива №3 за подписями наркома обороны СССР маршала Тимошенко, начальника Генштаба Жукова и члена главвоенсовета Маленкова, предписывавшая “нанеся мощный контрудар” уничтожить наступающего противника и к 24 июня занять польские города Сувалки и Люблин. То есть, высшее военное руководство считает, что Красная Армия может брать Люблин, а не отступать. С высоты сегодняшнего дня можно по-разному относится к такой позиции командования РККА, но сейчас речь о том, что никакой катастрофы в тот момент в происходящем не видели. Войскам предписано разгромить врага и перенести боевые действия на его территорию. Директива №3 – это та самая, которую упомянул Суворов. Но он, в свойственной ему манере, немного изменил цитату. В «Воспоминаниях и размышлениях» написано вот так:

«... мы выехали в Тернополь, где в это время был командный пункт командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника М. П. Кирпоноса.

На командный пункт прибыли поздно вечером, и я тут же переговорил по ВЧ с Н. Ф. Ватутиным. Вот что рассказал мне Николай Федорович:

– К исходу сегодняшнего дня, несмотря на предпринятые энергичные меры, Генштаб так и не смог получить от штабов фронтов, армий и ВВС точных данных о наших войсках и о противнике. Сведения о глубине проникновения противника на нашу территорию довольно противоречивые. Отсутствуют точные данные о потерях в авиации и наземных войсках. Известно лишь, что авиация Западного фронта понесла очень большие потери. [...]

По данным авиационной разведки, бои идут в районах наших укрепленных рубежей и частично в 15–20 километрах в глубине нашей территории. Попытка штабов фронтов связаться непосредственно с войсками успеха не имела, так как с большинством армий и отдельных корпусов не было ни проводной, ни радиосвязи.

Затем генерал Н. Ф. Ватутин сказал, что И. В. Сталин одобрил проект директивы №3 наркома и приказал поставить мою подпись.

– Что это за директива? – спросил я.

– Директива предусматривает переход наших войск к контрнаступательным действиям с задачей разгрома противника на главнейших направлениях, притом с выходом на территорию противника» (Георгий Жуков, Воспоминания и размышления – Том I, Глава десятая).

Суворов выбросил из цитаты упоминание о том, что автор директивы – нарком обороны Тимошенко.

Обратите внимание: маршал Жуков пишет, что даже к вечеру 22 июня советское командование располагает данными о том, что немцы продвинулись всего на 15 – 20 километров.

Да собственно сама Директива №3 опубликована на сайте «Архив Александра Яковлева». Начинается она словами:

«Противник, нанося удары из Сувалковского выступа на Олита и из района Замостье на фронте Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях.

На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями» (ЦА МО РФ. Ф. 48а. Оп. 1554. Д. 90. Лл. 260–262. – Цитируется по материалам сайта «Архив Александра Яковлева»).

https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1012053

То есть, никаких признаков катастрофы ещё и близко нет. В Кремле не видят оснований для экстраординарных мер. На территорию СССР вторглись войска иностранного государства – народу об этом сообщает по радио народный комиссар иностранных дел Молотов. А директиву с приказом – ответить ударом на удар и перенести военные действия на территорию противника – войска получают от наркома обороны и начальника Генштаба. Также эту директиву подписывает член Главного военного совета Красной Армии, член Политбюро ЦК ВКП(б) Маленков, а её автором, к слову, является народный комиссар обороны маршал Советского Союза Семён Тимошенко. Сталин одобряет директиву, но фактически он не вмешивается – военным профессионалам предоставлена возможность проявить свои полководческие таланты.

Ранее, рассуждая о назначении Сталина на пост главы совнаркома, Резун утверждал:

«... Сталин занял пост Молотова, для того чтобы Главный Приказ исходил не от Молотова, а от Сталина» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 19).

Раз уж Сталин так хотел лично отдать приказ об освободительном походе, то почему не подписал Директиву №3, она же про наступление на Люблин и Сувалки?

Резун написал, что 23 июня был “объявлен состав Ставки Верховного Главнокомандования” и “Сталин отказался её возглавить”. Он соврал. В этот день была создана Ставка ГЛАВНОГО Командования – без слова “верховного”. Возглавляет Ставку нарком обороны маршал Тимошенко – главный военный Советского Союза, он руководит действиями Красной Армии, а Сталин ему не мешает. По свидетельству адмирала Кузнецова «первые заседания Ставки Главного Командования Вооруженных сил в июне проходили без Сталина» (Николай Кузнецов, Накануне). Сталин, это видно из записей в том самом журнале посещений, работал в своём кабинете.

Ставка Главного Командования на данном этапе ещё даже не являлась органом управления войсками. Тот же нарком ВМФ Кузнецов свидетельствует:

«Функции каждого [члена Ставки] были не ясны – положения о Ставке не существовало. Люди, входившие в её состав, совсем не собирались подчиняться Наркому обороны. Они требовали от него докладов, информации, даже отчёта о его действиях. С.К. Тимошенко и Г.К. Жуков докладывали о положении на сухопутных фронтах» (Николай Кузнецов, Накануне).

А тем временем события на фронте развивались. К 25 июня стало ясно, что охват немцами Белостокского выступа грозит войскам Западного фронта полным окружением. 26 июня начальник Генерального штаба Жуков был отозван с Юго-Западного фронта, куда отбыл в первый же день войны, обратно в Москву.

Отчётливо катастрофа начала вырисовываться 28-го числа – на седьмой день войны. 28 июня немецкие войска заняли Волковыск, а части немецкой 20-й танковой дивизии с севера и северо-запада ворвались в Минск. Это означало, что оперативное окружение основных сил Западного фронта неизбежно.

30 июня, за потерю управления войсками, был отстранён от должности и арестован командующий Западным фронтом генерал-полковник Дмитрий Павлов. И в этот же день образован чрезвычайный орган – Государственный Комитет Обороны. В состав комитета вошли Молотов, Ворошилов, Маленков, Берия, возглавил ГКО лично Сталин.

Маршал Жуков так написал про Государственный Комитет Обороны в своих воспоминаниях:

«ГКО стал авторитетным органом руководства обороной страны, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти. Гражданские, партийные, советские организации были обязаны выполнять все его постановления и распоряжения» (Георгий Жуков, Воспоминания и размышления – Том I, Глава одиннадцатая).

А ситуация на фронте продолжала стремительно ухудшаться. 1-го июля немцы окончательно сомкнули кольцо окружения, вошедшего в историю как Белостокско – Минский котёл. Войска Западного фронта были окружены, но ещё не утратили способности к сопротивлению – они могли сражаться, и ещё существовала вероятность того, что их удастся спасти, прорвав вражеское кольцо ударами с востока.

Обратите внимание: в сугубо оборонительной войне возникает необходимость наступательных действий – надо прорвать оборону противника и соединиться со своими войсками, попавшими в окружение.

2-го июля командующим Западным фронтом был назначен маршал Тимошенко. То есть наркому обороны поручили лично спасать фронт от окончательной катастрофы.

А 3-го июля Сталин обратился по радио к гражданам Советского Союза с самой знаменитой своей речью – той самой, в которой он назвал соотечественников братьями и сёстрами.

Тимошенко организовал контрудар силами мехкорпусов, но, в условиях превосходства немецкой авиации, добиться успеха ему не удалось – участвовавшие в контрударе войска понесли большие потери в людях и технике.

Кстати, получило распространение ошибочное мнение о якобы “бездумных лобовых ударах” и “стремлении наступать любой ценой”. После неудач советских контрударов, в ходе дальнейшего продвижения немецких войск в руки противника стали попадать штабные документы Красной Армии – начальник штаба сухопутных войск Вермахта генерал Гальдер отозвался о советских контрударах июля 41-го следующим образом:

«Группа армий “Центр”: Сообщение о захваченном русском приказе, из которого явствует, что русское командование стремится фланговыми контрударами отрезать наши танковые соединения от пехоты. Теоретически эта идея хороша, но осуществление её на практике возможно лишь при наличии численного превосходства и превосходства в оперативном руководстве. Против наших войск, я думаю, эта идея неприменима, тем более что наши пехотные корпуса энергично подтягиваются за танковыми соединениями» (Франц Гальдер, Военный дневник – запись 19 июля 1941 года).

8-го июля прекратилось организованное сопротивление в Белостокско-Минском котле.

9-го числа контрнаступление организованное маршалом Тимошенко было приостановлено и войска, участвовавшие в нём, получили приказ отступать – катастрофа Западного фронта стала свершившимся фактом – в центре, протянувшего от Белого до Чёрного моря, советско-германского фронта образовалась прорва, которую необходимо было как-то ликвидировать.

10-го июля Ставка Главного Командования была преобразована в Ставку Верховного командования и председателем ставки стал сам Сталин.

Как видите, слова Виктора Суворова о том, что Сталин якобы испугался ответственности – это полная ерунда. 22 июня абсолютно нечего было пугаться. И это ещё одно доказательство того, что выдумки про испугавшегося и спрятавшегося на даче Сталина – это полный абсурд, ничем не подтвержденный – кстати сказать.

А вот когда ситуация действительно стала катастрофической, когда появилась реальная причина для страха, Сталин к народу обратился к народу, и взял на себя ответственность, возглавив Ставку Верховного Главнокомандования.

Кстати, в 1941 году Иосиф Сталин – сугубо штатский человек. Маршалом Советского Союза он стал 6-го марта 1943-го.

А теперь обратим особое внимание на ряд чрезвычайно важных фактов.

В первый же день немецкого нападения начальник Генерального штаба Красной Армии генерал Жуков оставляет Генштаб на своего заместителя генерала Ватутина и отправляется в Тернополь, в штаб Юго-Западном фронта. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять: высшее командование и политическое руководство считает Украину самым угрожаемым направлением.

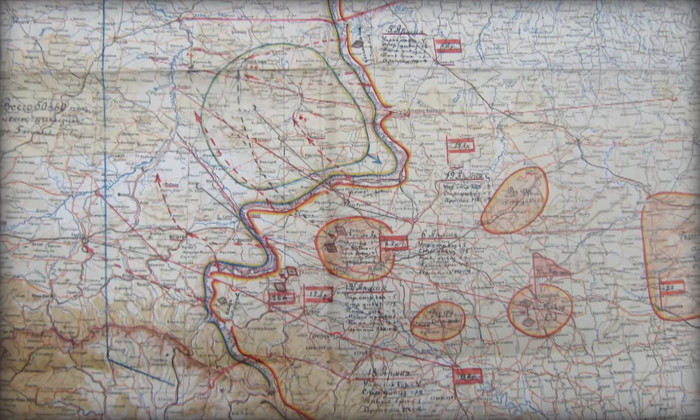

Из текста директивы №3 следует, что в Москве считают немецкий удар на Волковыск вспомогательным.

Директива №3 отдана войскам вечером первого дня войны, её содержание Ватутин – по воспоминаниям Жукова – изложил ему в двух словах – это потому, что директива не является импровизацией, а была издана на основании уже имевшегося плана отражения немецкого удара.

Войскам Юго-Западного фронта этой директивой ставилась следующая задача:

«прочно удерживая госграницу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин силами 5 и 6А, не менее пяти мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, к исходу 26.6 овладеть районом Люблин» (ЦА МО РФ. Ф. 48а. Оп. 1554. Д. 90. Лл. 260–262 – цитируется по материалам сайта «Архив Александра Яковлева).

Силы 5-й и 6-й армий не случайно оказались там, где они есть 22 июня. Они сосредоточены в соответствии с планом. Ниже карта, которую небезызвестный Марк Солонин выдаёт за “часть плана нападения СССР на Европу”. Но на этой карте в точности показан план действий двух вышеназванных армий Юго-Западного фронта в соответствии с директивой №3. При этом 12-я и 26-я армии наносят удары в направлении на Жешув и Краков, с целью обеспечения левого фланга 6-й армии.

План отражения был! И текст директивы №3 говорит о том, что высшее командование РККА вечером первого дня войны считает, что события развиваются в соответствии с этим самым планом – что они правильно спрогнозировали действия противника. И это ещё одно доказательство того, что Сталину просто абсолютно нечего было пугаться 22 июня. Директива №3, – в сущности, приказ на ввод в действие плана обороны. Только через несколько дней выяснилось, что главным стратегическим направлением противник выбрал не то, которое ожидали в советских высоких штабах.

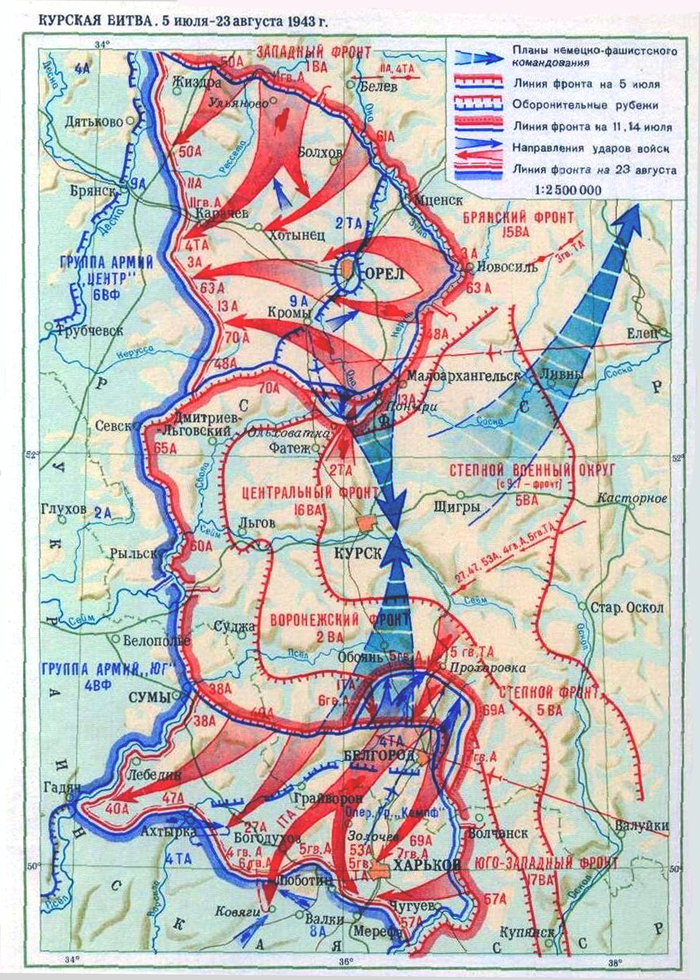

Что из себя этот план представлял, как Генштаб и Наркомат обороны прогнозировали действия Вермахта и на основании каких данных разведки строились эти прогнозы – мы рассмотрим в следующих частях с привлечением рассекреченных карт и архивных документов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ