"Ледокол" на чистой воде (часть 2) - полный разбор лжи книги Виктора Суворова

А теперь перейдем к главному – к проверке цитат в книге «Ледокол». Для удобства восприятия начнём разбор не с 1-й главы, а с 9-й. Никакого подвоха здесь нет. Мы рассмотрим содержание предыдущих глав, но несколько ниже. Просто именно с 9-й главы “скромный собиратель цитат”, как он сам себя называет, Виктор Суворов начинает действительно обильно приводить “фрагменты из открытых источников”.

«Накануне войны советские железнодорожные войска не готовили рельсы к эвакуации и взрывам, не вывозили запасы из приграничных районов. Наоборот, прямо на границах они создавали мощные запасы рельсов, разборных мостов, строительных материалов, угля. Там эти запасы и захватила германская армия. Не только германские документы свидетельствуют об этом, но и советские источники. Начальник отдела заграждений и минирования инженерного управления РККА Старинов описывает пограничную станцию Брест 21 июня 1941 года: “Солнце освещало горы угля возле железнодорожных путей, штабеля новеньких рельсов. Рельсы блестели. Все дышало спокойствием” (Мины ждут своего часа. С. 190)» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 9).

Патетическая какая картина с “освещёнными солнцем горами угля”. Но давайте сразу проверим: что же всё-таки написано в книге, на которую ссылается господин Резун, что там за “штабеля угля и горы новеньких рельсов” в Бресте 21 июня. Уточню, что книга Старинова «Мины ждут своего часа» впервые увидела свет в 1964 году, а в 1997 – ещё при жизни автора – была издана расширенная версия книги под названием «Записки диверсанта», первый раздел которой называется «Мины ждут своего часа».

Итак, накануне войны Илья Старинов действительно направлялся из Москвы в Брест для участия в учениях.

«Тёплым, душным вечером 19 июня мы выехали из Москвы, чтобы представиться в Минске командованию, а затем продолжать путь в Брест, в штаб будущих учений» (Илья Старинов, Записки диверсанта – Часть IV, Глава 1).

Пообщавшись в Минске с командующим и штабистами округа, Старинов с коллегой «...отправились в гостиницу, выспались и ранним утром 21 июня, в субботу, выехали поездом в Кобрин, где располагался штаб 4-й армии, прикрывавшей брестское направление... [...]

Начальник инженерного управления устроил нас на ночлег в собственном служебном кабинете. Условились, что поутру вместе поедем в Брест» (Там же).

Как несложно догадаться, проснулся автор книги утром 22 июня от грохота взрывов – немецкая авиация бомбила Кобрин.

«Узнав от беженцев, что фашистские войска перешли границу и в Бресте идёт бой, мы с Колесниковым направились в Буховичи, в штаб 4-й армии, где нам сообщили, что в 5 часов 25 минут из штаба Западного особого военного округа получена телеграмма, требующая поднять войска и действовать по-боевому.

– Надо срочно возвращаться в Минск, Илья Григорьевич, – забеспокоился Колесников. Ехали через Пинск. Добрались до него около полудня» (Илья Старинов, Записки диверсанта – Часть IV, Глава 1).

НЕТ в книге полковника Старинова фраз про “освещенные солнцем горы угля” в Бресте 21 июня. Нет и быть не может! Не был Илья Григорьевич там 21 июня 41-го года, он вообще туда не добрался.

А ещё в книге Суворова есть такие слова о Старинове:

«Итак, этот матерый диверсантище появляется 21 июня 1941 года прямо в районе тех самых брестских мостов, которые имеют столь важное значение для обороны советской территории. [...]

Но прибыв в Брест, Старинов узнаёт, что учения – это только предлог. Учения отменены (а может быть, и не планировались вовсе). Если не учения и не подготовка обороны, то что же диверсанту такого ранга делать на самой границе? Он так и не узнал причину своего визита в Брест» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 11).

Это – прямая фальсификация. И в Бресте полковник Старинов не был, и учения никто не отменял. Дальше в писаниях Резуна лжи будет только больше!

Буквально в следующем абзаце Суворов-Резун пишет:

«Вот маршал Советского Союза Г. Кулик (тайно прибывший в Белоруссию) разговаривает с полковником Стариновым, который тогда был начальником отдела заграждений и минирования Главного инженерного управления РККА: “Миноискатели давай, сапер, тралы давай!” (Мины ждут своего часа. С. 179). А ведь маршал о германской территории говорит: на советской территории уже все мины обезврежены и заграждения сняты» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 9).

Запомнили? “В Белоруссии”.

Хотя Суворов не написал прямо, что этот разговор происходит в 1941 году, но цитата из книги Старинова в «Ледоколе» подана в таком контексте, что читатель, не знакомый с оригиналом «Записок диверсанта», поневоле подумает: это маршал Кулик говорит непосредственно накануне войны.

А теперь – то, что написано у Ильи Старинова на самом деле:

«В начале зимы 1940 года во дворе Второго дома НКО я столкнулся с Г. И. Куликом. Он недавно получил звание маршала и был в то время заместителем Наркома обороны. Кулик узнал меня:

– А-а-а… Сапер! Чего здесь? Нельзя было упускать подвернувшийся случай.

– Работаю в ГВИУ, товарищ Маршал Советского Союза… Все о минах хлопочем. Хотел с Вами поговорить…

– Зайди…

В кабинете я напомнил заместителю Наркома о случае на заминированной дороге в Финляндии.

– Вы тогда не дождались разминирования, товарищ маршал… Мины попортили всем много крови. А выходит, их недооценивают у нас и теперь! Откинувшись в кресле, Кулик укоризненно покачал головой и, хитро улыбаясь, погрозил мне пальцем:

– Но! Но! Не в ту сторону гнешь, сапер! Мины твои: нужны, никто не спорит. Да не так уж много их. нужно, как вы там у Хренова подсчитываете,

– Но, товарищ маршал…

– Ты погоди!.. Повторяю, не так много их нужно. И не такие сложные, как вы предлагаете. Ну, были у белофиннов сложные мины, факт. Так ведь и простые имелись? Зачем же непременно выдумывать что-то сложнее финских мин? Прямо говорю тебе, сапер: не выйдет у вас это дело. Мины – мощная штука, но это средство для слабых, для тех, кто обороняется. А мы – сильные. Нам не так мины нужны, как средства разминирования. Миноискатели давай, сапер, тралы давай!» (Илья Старинов, Записки диверсанта – Часть III, глава 4).

События происходят не в Белоруссии, а в Москве, и не в 41-м, а в начале зимы 1940 года.

Апологеты Суворова очень не любят когда его называют фальсификатором. Но если это не фальсификация, то что?

Почему маршал Кулик говорит, что мины – это для слабых, а мы сильные и нам нужны средства разминирования – это будет подробнейшим образом освещено ниже.

* * *

«Накануне войны никто в Красной Армии не думал о заграждениях, все думали о преодолении заграждений на территории противника. Вот почему под прикрытием Сообщения ТАСС от 13 июня на западной границе появились (тайно) советские маршалы и ведущие эксперты по вопросам разграждений» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 9).

«...командующий Западным особым военным округом [...] генерал армии Д. Павлов. Он сердито замечает, что вопросам разграждений уделяется недостаточное внимание» (Там же).

Резун, в свойственной ему манере, сначала просто пишет неправду, а потом превратно излагает эпизод из книги всё того же полковника Старинова.

Вот Илья Старинов с коллегой 20 июня 1941 года знакомят генерал-полковника Дмитрия Павлова с планом предстоящих учений. В книге «Записки диверсанта» это описано так:

«Показали командующему [генералу Павлову] программу испытаний. Он посмотрел её, недовольно заметил, что инженеры опять взялись за свое: слишком много внимания уделяют устройству противотанковых заграждений и слишком мало – способам преодоления их» (Илья Старинов, Записки диверсанта – Часть IV, глава 1).

То есть, из наркомата обороны предлагают план испытаний, в котором большая часть времени посвящена устройству противотанковых заграждений – это значит: обустройству обороны, и в первую очередь, именно обороны противотанковой. В том, что командующему округом Павлову не нравится такая диспропорция в планах учений, нет ничего удивительного. Ведь сам генерал Павлов – танкист – вполне естественно, что его больше интересует отработка преодоления противотанковых препятствий, чем приёмы борьбы с танками. Кстати, это речь о тех самых учениях, про которые Виктор Суворов написал, что их отменили.

* * *

«Но интересная вещь: в оборонительной войне вопросам разграждений вообще не надо уделять никакого внимания. Нужно создавать только заграждения и, опираясь на них, изматывать противника, а затем быстро отходить к другой, заранее подготовленной, линии заграждений» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 9).

“Гениально”!!! Просто слов нет! Вот так себе, отходим от одной линии заграждений к следующей, а потом к следующей, и так далее... – пока не упрёмся в Тихий океан! Даже КОНТРнаступленю нет места в оборонительной войне – если верить Владимиру Богдановичу. А как же возвращать свои территории, утраченные в результате отходов “к другим, заранее подготовленным, линиям заграждений”?

Виктор Суворов упорно пытается внушить читателю мысль, что оборона – это сидение в окопах и ДОТах и отступление к новым рубежам обороны, а любое продвижение вперёд – это элемент исключительно агрессивной, завоевательной войны. Воспринимать это как истину, могут только люди, которые совершенно, даже поверхностно, не знакомы с азами оперативного искусства и никогда не интересовались деталями крупных военных операций.

В качестве косвенного обоснования правильности тех взглядов на оборону, которые он пытается навязать читателю, Владимир Богданович ещё в 4-й главе написал:

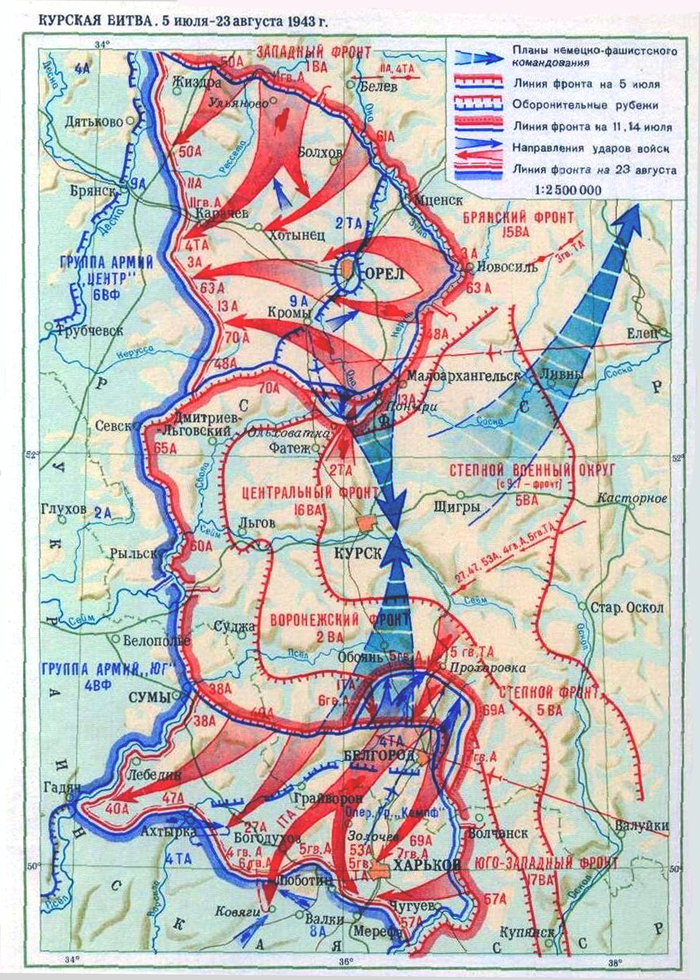

«... в 1943 году на Курской дуге, Красная Армия готовилась к отражению наступления противника. За короткий срок на огромном фронте советские войска создали шесть непрерывных полос обороны протяжённостью в сотни километров каждая и общей глубиной 250-300 километров. [...] Так в чистом поле в очень короткое время была создана поистине непреодолимая оборона » (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 4).

Либо автор «Ледокола» не поинтересовался историей знаменитого сражения, либо счёл, что ход битвы на Курской дуге не слишком хорошо знают большинство тех, кто будет читать его книгу.

Пример он привёл далеко не лучший для его “гипотезы” об обороне. Известно, что на южном фасе Курской дуги немцы оборону прорвали, и спасать положение пришлось наступательными действиями армии Ротмистрова. Это был контрудар под Прохоровкой.

А в целом, ход событий в Курской операции в Википедии описывается так:

После начала немецкого наступления 5 июля Ставка Вepxoвногo главнокомандования приказала почти всем фронтам перейти к активным наступательным действиям. Сделано это было для того, чтобы лишить противника возможности маневрировать своими резервами и перебрасывать на курское направление войска с других участков фронта.

Генерал-лейтенант В. И. Чуйков, участвовавший во главе 8-й гвардейской армии в июльском наступлении Юго-Западного фронта, отмечал: “Юго-Западный фронт должен был начать наступление на Барвенково; Южный фронт – из района Матвеев Курган на запад, на Сталино и далее на Мелитополь; Брянский фронт – на Орёл; Западный фронт – на Карачев. В такой обстановке немецкое командование лишалось всякой возможности маневрировать резервами”.

А немецкий генерал Раус в своих воспоминаниях написал: «В конечном счёте, именно наступление Красной Армии вдоль реки Миус и у Изюма не позволило 4-й танковой армии продолжить наступление до рубежа Псёл – Пена. 24-й танковый корпус был введен в бой на южном крыле и у группы армий “Юг” больше не было стратегических резервов. Инициатива теперь принадлежала русским. Наступление на Курск было отменено…».

Ещё при организации и планировании обороны Курского выступа в марте 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования предусматривала переход в наступление войск левого крыла Западного, Брянского и Центрального фронтов. 12 июля Западный и Брянский фронты перешли в стратегическое наступление (по заранее разработанному плану под кодовым наименованием “Кутузов”) в районе города Орла. В результате, над немецкой 9-й армий нависла угроза окружения.

«[...] русские сумели создать не только сильную оборону на участке наступления, но и накопить восточнее и севернее Орла настолько крупные резервы, что уже на шестой день немецкого наступления ударили во фланг и тыл северной ударной группировке 9-й армии. Под угрозой окружения 9- я армия вынуждена была через три дня боев прекратить наступление, отойти на исходные позиции и бросить основную массу своих сил для отражения ударов русских войск восточнее и севернее Орла. Неудавшееся наступление, которое должно было “дать в руки немцев инициативу на весну и лето”, окончилось тем, что инициатива теперь окончательно и при тяжелых обстоятельствах перешла в руки противника [...]» (Курт фон Типпельскирх, Итоги Второй Мировой войны – раздел “Безыдейность руководства войной”).

Как видите, исход крупной ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ операции решался посредством наступательных действий советских войск.

Уже в самые первые недели реальной оборонительной войны, летом 1941 года, возникла необходимость наступать, чтобы разблокировать войска Западного фронта, попавшие в окружение. Об этом подробно будет рассказано ниже.

А что касается рассказов майора Резуна о том, что можно защититься от агрессии, “создавая только заграждения” и плодя бесчисленные бетонные коробки (ДОТы), не заботиться о наступательных возможностях своей армии, то приведу мнения авторитетных генералов с солидным опытом.

В октябре 1936 года Шарль де Голь говорил председателю совета министров Франции Лену Блюму:

«Уже в 1918 не существовало непреодолимой обороны. А ведь какой прогресс достигнут с тех пор в развитии танков и авиации! В будущем массированное использование достаточного количества боевых машин позволит прорвать на избранном участке любой оборонительный барьер» (Шарль де Голль, Военные мемуары: Призыв 1940-1942 – Глава первая).

Де Голь в 36-м году говорил, что массированным ударом можно будет прорвать любой оборонительный барьер. В 1939 году его прогноз полностью оправдался.

«С сентября 1939 года наступление танков, если оно проводилось быстро передвигающимися бронетанковыми силами, столь часто имело полный успех на каждом театре военных действий, что общественное мнение и военная мысль стали рассматривать оборону как несостоятельный способ действий и уверились в том, что любое наступление ведёт к успеху» (Безил Лиддел-Гарт, Вторая мировая война – Часть IV, Глава 12).

Кому-то это может показаться странным, но наступательные действия (к таковым относятся, контрудары и контратаки) с целью удержать линию обороны против превосходящего противника – это вполне естественный тактический приём. Ниже, без комментариев, цитаты описывающие действия весьма уважаемых и опытных военачальников.

Итальянский маршал Джованни Мессе:

«Утром, 22 августа [1942 года] , итальянские войска выдержали ещё одну сильную атаку неприятеля. Бой продолжался целый день до наступления темноты. [...] Вновь прибывшие силы помогли частично разрешить критическую ситуацию в армейском корпусе. Решение привлечь пополнение к оборонительным мероприятиям без других подкреплений на широком участке линии фронта стало бы легкомыслием с моей стороны, так как они всё равно не создали бы нужного эффекта в борьбе с непрерывными атаками противника. Поэтому я принял единственно правильное на тот момент решение и перешёл от обороны к наступательным действиям» (Джованни Мессе, Война на русском фронте – XX глава).

Уинстон Черчилль о том, как немецкие войска под командованием фельдмаршала Кессельринга, обороняются в Италии против сильно превосходящих войск союзников:

«Собрав и перебросив две дивизии из спокойных секторов, [Кессельринг] начал ожесточенные контратаки. В результате истощения 5-й армии немцам удалось удержать свою линию» (Уинстон Черчилль, Вторая мировая война – Том 6, Часть первая, Глава четырнадцатая).

Дуайт Эйзенхауэр об оборонительно тактике фельдмаршала Эрвина Роммеля. А Лис пустыни таки был выдающимся полководцем.

«[Перед высадкой в Нормандии] Монтгомери, зная, что Роммель, его старый противник по боям в пустынях Африки, будет руководить обороной немцев, предсказывал, что действия противника будут характеризоваться постоянными контратаками, осуществляемыми любыми силами, какие окажутся у него под рукой, – от дивизии до батальона даже роты. Монтгомери исключал возможность того, что противник под руководством Роммеля будет выбирать естественные оборонительные рубежи и спокойно и терпеливо наращивать максимально возможные силы, чтобы затем предпринять решительное контрнаступление на наши войска в прибрежной зоне. Его предсказания полностью подтвердились» (Дуайт Эйзенхауэр, Крестовый поход в Европу – Глава 14).

Русский и белогвардейский генерал Антон Деникин о боевом эпизоде Первой мировой воны.

«Положение дивизии было необыкновенно трудным. Австрийцы, вводя в бой всё новые силы, распространялись влево, в охват правого фланга армии. Сообразно с этим удлинялся и мой фронт, дойдя, в конце концов, до 15 километров. Силы противника значительно превосходили нас, почти втрое, и обороняться при таких условиях было невозможно. Я решил атаковать. С 21 авг. я трижды переходил в наступление, и тремя атаками Железная дивизия приковала к своему фронту около трёх австрийских дивизий и задерживала обходное движение противника» (Антон Деникин, Путь русского офицера – Часть четвёртая).

Немецкий генерал-лейтенант, инженер Эрих Шнейдер так написал о ценности мощных оборонительных линий во Второй мировой войне.

«Ни одно долговременное укрепление, на которое было затрачено большое количество умственного труда, техники, материалов и рабочей силы, не оправдало в прошедшей войне даже приблизительно тех надежд, которые возлагали на него создатели. Даже такой мощный форт, как Эбен-Эмаэль, был легко взят группой отважных сапёров-парашютистов, взорвавших его бронеколпаки усиленными подрывными зарядами. Линия Мажино с её мощными укреплениями была взломана в наиболее слабом месте танками генерала Гудериана, а позднее прорвана в нескольких местах фронтальной атакой пехоты. Недостроенный и плохо укрепленный “Атлантический вал” был разбит авиацией и корабельной артиллерией союзников во время их вторжения в Европу и атакован в местах прорыва воздушными десантами. Севастополь и Брест были вначале подвергнуты усиленной артиллерийской обработке и только затем взяты пехотой. Немецким войскам не удалось задержать противника и на линии Зигфрида, ибо организовать устойчивую оборону было невозможно, а постоянного гарнизона уже не существовало. Опыт войны показал, что в современных условиях никакие оборонительные сооружения не могут задержать наступающего противника. Мощные бетонированные доты потеряли всякий смысл» (Эрих Шнейдер, Итоги Второй Мировой войны – раздел “Техника и развитие оружия в войне”).

Позволю себе дополнить авторитетного немецкого генерала и напомнить, что ни Линия Маннергейма на Карельском перешейке в 1940 году, ни Линия Барлева на Синайском полуострове в 1973-м, не смогли остановить наступающего противника.

И, в заключение темы, описание штурма укреплённой линии от ветерана войск СС:

«С высот пулемёты вели точный огонь по амбразурам дотов, а миномёты своим огнём перед амбразурами “ослепляли” их гарнизоны, позволяя сапёрам и пехоте преодолеть находящиеся перед ними заграждения из колючей проволоки и приблизиться к дотам. Я видел, как на удобное для стрельбы по укреплениям расстояние подъезжали трёхосные тягачи с 37-мм противотанковыми и лёгкими 75-мм пехотными орудиями на прицепе, как из них выпрыгивали расчёты, наводили орудия и вели огонь по тем дотам, которые не могла взять пехота» (Герберт Крафт, Фронтовой дневник эсэсовца – раздел “Солнцеворот 1941 г.”).

* * *

Далее Виктор Суворов пишет о деятельности советских военных инженеров накануне войны:

«Прибыв на западную границу, он [генерал Карбышев] развернул кипучую деятельность: присутствовал на учениях по форсированию водных преград (что в оборонительных боях не требуется) и по преодолению новейшими танками Т-34 противотанковых препятствий (что тоже в оборонительной войне не нужно). 21 июня он выехал в 10-ю армию. Но перед этим “Карбышев с командующим 3-й армией В. И. Кузнецовым и комендантом Гродненского УРа полковником Н. А. Ивановым побывали на погранзаставе. Вдоль границы, у дороги Августово-Сейно ещё утром стояли наши проволочные заграждения, а когда они проезжали вторично, заграждения оказались снятыми” (Е. Г. Решин. Генерал Карбышев. С. 204)» (Виктор Суворов, Ледокол – Глава 9).

То, что в оборонительной войне возникает необходимость наступательных действий с целью возврата ранее оставленной своей территории (или для прорыва кольца окружения, или с целью окружения наступающего противника), только что говорилось.

Теперь – о работе Дмитрия Карбышева. Редкий случай для Суворова: он не извратил смысл написанного в книге Решина. Проволочное заграждение действительно сняли. Кто снял? По чьему приказу? С какой целью? И вообще, какое собственно отношение имеет Карбышев к произошедшему – в оригинальном тексте не поясняется. Но зато по соседству с этими словами много написано о деятельности генерала в районе западной границы.

«Учитывая значительное отставание строительства новых укреплений, Карбышев настоял на создании комиссии для определения состояния старой Гродненской Крепости и возможности её включения в систему Гродненского укреплённого района. Он придавал большое значение этой крепости, расположенной на подступах к городу, на возвышенном правом берегу Немана. Она контролировала переправы через реку» (Евгений Решин, Генерал Карбышев – Часть первая).

«20 июня 1941 года для разбора штабного учения командующий 10-й армией (штаб её находился в Белостоке) генерал-майор К. Д. Голубев собрал командиров корпусов. В это время из Гродно в Белосток позвонил Карбышев и сообщил, что он вместе с начальником инженерного управления округа генерал-майором инженерных войск П. М. Васильевым прибудет 21 июня в 10-ю армию для ознакомления с состоянием крепости Осовец и Осовецким укрепленным районом. [...]

Рано утром 21 июня Карбышев и Васильев приехали в штаб 10-й армии. Генерал Голубев, которого Карбышев хорошо знал по академии, рассказал о состоянии оборонительных работ в Осовецком укрепленном районе» (Там же).

«Еще 9 июня, по приезде в Минск, в штабе Западного особого военного округа его командующий генерал Павлов, беседуя с Карбышевым, упомянул о комиссии Ахутина. Она была создана сразу же после освобождения Западной Белоруссии. Главное командование Красной Армии поставило перед комиссией серьезную задачу: выяснить возможность использования шлюзов Августовского канала для затопления так называемого Белостокского выступа, затопления и заболачивания территории, на которой расположен Осовецкий укрепленный район. Ведь он стратегически чрезвычайно важен. [...]

Ахутин определил наиболее выгодные объекты в случае затопления. Как его практически осуществить. Как сделать непроходимой не только для пехоты, но и для танков пограничную полосу в 4100 квадратных километров» (Там же).

Совершенно очевидно, что Карбышев уктивно занимается вопросами обороны. В начале лета 1941 года, на западной границе СССР ведутся работы по строительству укрепрайонов и подготовке к затоплению и заболачиванию местности – явно не к наступлению. Но этого господин Резун естественно “не заметил”.

А вот немцы очень даже заметили. Ещё раз приведу запись в дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии генерала Гальдер, от 22 мая 41-го года:

«Демонстрация снимков, сделанных эскадрильей Ровеля над пограничными районами русских. Ясно видны большие работы по усилению обороны (особенно отрывка противотанковых рвов) вдоль границы. Многочисленные траншеи для кабельных линий связи свидетельствуют о наличии сплошного оборонительного рубежа. Аэрофотоснимки подтверждают наше мнение о решимости русских удержаться на границе» (Франц Гальдер, Военный Дневник – Запись 22 мая 1941 года).

Вторая Мировая

4.2K постов8.8K подписчика

Правила сообщества

Главное правило сообщества - отсутствие политики. В качестве примера можете посмотреть на творчество группы Sabaton. Наше сообщество посвящено ИСТОРИИ Второй Мировой и Великой Отечественной и ни в коей мере не является уголком диванного политолога-идеолога.

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

ЛЮБАЯ политика. В том числе:

- Публикация материалов, в которых присутствуют любые современные политики и/или политические партии, упоминаются любые современные политические события.

- Приплетание любых современных политических событий, персон или организаций.

- Политико-идеологические высказывания, направленные в сторону любой страны.

- Использование идеологизированной терминологии ("совок", "ватник", "либерaст").

- Публикация материалов пропагандистских сайтов любой страны.

За нарушение данного правила администрация оставляет за собой право вынести пост в общую ленту, выдать пользователю предупреждение а так же забанить его.

Примечание: под современными политическими событиями подразумеваются любые политические события, произошедшие после 16 октября 1949 года.

Помимо этого:

- Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.- Публикация постов не по тематике сообщества.

- Провокации пользователей на срач.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.