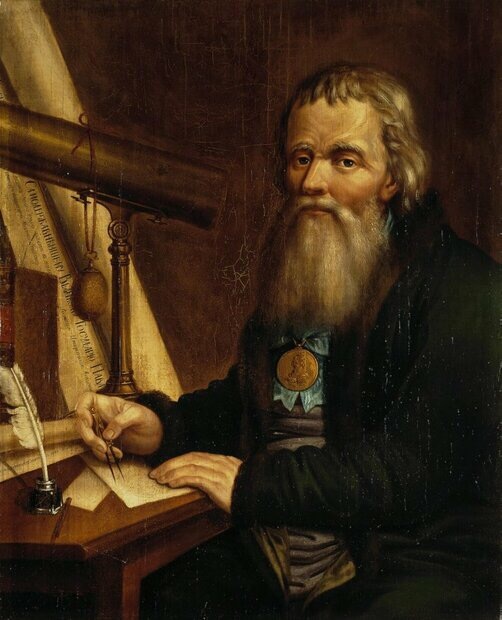

И. П. Кулибин обратил внимание на неудобства, вызываемые отсутствием в его время постоянных мостов через р. Неву. После нескольких предварительных предложений он разработал в 1776 г. проект арочного однопролётного моста через Неву. Длина арки — 298 метров. Арка была спроектирована из 12 908 деревянных элементов, скреплённых 49 650 железными болтами и 5 500 железными четырёхугольными обоймами.

В 1813 г. И. П. Кулибин закончил составление проекта железного моста через Неву. Обращаясь с прошением на имя императора Александра I, он писал о красоте и величии Петербурга и указывал: «Недостает только фундаментального на Неве реке моста, без коего жители претерпевают весной и осенью великие неудобства и затруднения, а нередко и самую гибель».

На постройку моста из трёх решётчатых арок, покоящихся на четырёх быках, требовалось до миллиона пудов железа. Для пропуска судов предполагались особые разводные части. Предусмотрено было в проекте всё, вплоть до освещения моста и защиты его во время ледохода.

Постройка моста Кулибина, проект которого поражает своей смелостью даже современных нам инженеров, оказалась не по плечу для его времени.

Знаменитый русский строитель мостов Д. И. Журавский, по словам проф. А. Ершова («О значении механического искусства в России», «Вестник промышленности», 1859, № 3), так оценивает модель кулибинского моста: «На ней печать гения; она построена на системе, признаваемой новейшею наукою самою рациональною; мост поддерживает арка, изгиб её предупреждает раскосная система, которая, по неизвестности того, что делается в России, называется американскою». Деревянный мост Кулибина до настоящего времени остаётся непревзойдённым в области деревянного мостостроения.

Понимая исключительное значение быстрой связи для такой страны, как Россия, с обширнейшими её просторами, И. П. Кулибин начал в 1794 г. разработку проекта семафорного телеграфа. Он отлично решил задачу и разработал, кроме того, оригинальный код для передач. Но только через сорок лет после изобретения И. П. Кулибина в России были устроены первые линии оптического телеграфа. К тому времени проект И. П. Кулибина был забыт, а установившему менее совершенный телеграф Шато правительство заплатило сто двадцать тысяч рублей за привезённый из Франции «секрет».

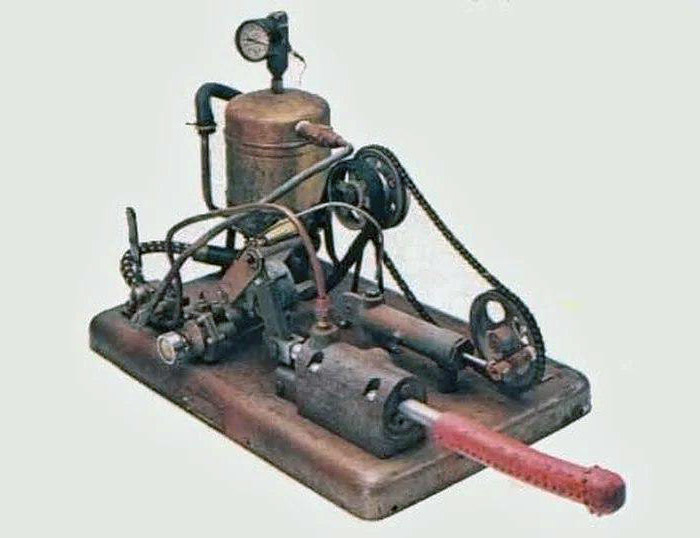

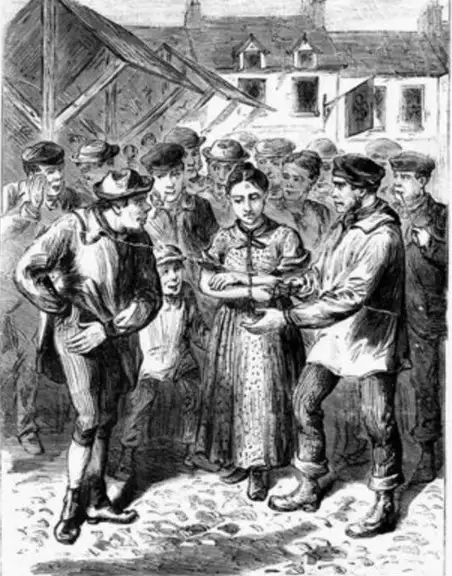

Так же печальна судьба ещё одного из великих дерзаний замечательного новатора, разработавшего способ движения судов вверх по течению за счёт самого течения реки. «Водоход» — так было названо судно Кулибина, удачно испытанное в 1782 г. В 1804 г., в результате испытания другого «водохода» Кулибина, его судно было официально признано «обещающим великие выгоды государству». Но дальше официальных признаний дело не пошло, всё кончилось тем, что созданное И. П. Кулибиным судно было продано с торгов на слом. А ведь проекты и самые суда были разработаны и оригинально, и выгодно, что доказал прежде всего сам изобретатель в написанных им трудах: «Описание выгодам, какие быть могут от машинных судов на реке Волге, изобретенных Кулибиным», «Описание, какая польза казне и обществу может быть от машинных судов на р. Волге по примерному исчислению и особливо в рассуждении возвышающихся против прежних годов цен в найме работных людей».

Обстоятельные, трезвые расчёты, произведённые И. П. Кулибиным, характеризуют его как выдающегося экономиста. С другой стороны, они показывают в нём человека, отдававшего все свои силы и помыслы на пользу родине.

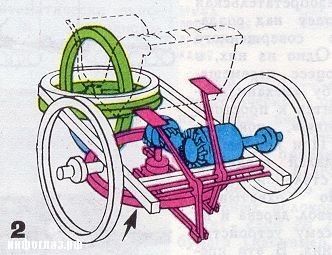

Замечательный патриот, трудившийся со всей страстью для своего народа, он выполнил так много замечательных дел, что даже простой перечень их требует немало времени и места. В этом перечне одни из первых мест должны занять, помимо названных, такие изобретения: прожекторы, «самокатка», т. е. механически перемещающаяся повозка, протезы для инвалидов, сеялка, пловучая мельница, подъёмное кресло (лифт) и др.

В 1779 г. «Санкт-Петербургские ведомости» писали о кулибинском фонаре-прожекторе, создающем при помощи особой системы зеркал, несмотря на слабый источник света (свеча), очень сильный световой эффект. Сообщалось о том, что Кулибин: «изобрёл искусство делать некоторою особою выгнутою линиею составное из многих частей зеркало, которое, когда перед ним поставится только свеча, производит удивительное действие, умножая свет в пятьсот раз, противу обыкновенного свечного света, и более, смотря по мере числа зеркальных частиц в оном вмещённых».

Певец русской славы Г. Р. Державин, называвший И. П. Кулибина «Архимедом наших дней», написал о замечательном фонаре:

Ты видишь, на столбах ночною как порою

Я светлой полосою

В каретах, в улицах и в шлюпках на реке

Блистаю вдалеке,

Я весь дворец собою освещаю,

Как полная луна.

В перечне замечательных дел И. П. Кулибина должны занять своё место и такие изобретения, как, например, бездымный фейерверк (оптический), различные автоматы для развлечения, приборы для открывания дворцовых окон и иные изобретения, выполненные для удовлетворения требований императрицы, двора и знатных лиц. Екатерина II, Потёмкин, княгиня Дашкова, Нарышкин и многие вельможи были его заказчиками.

Выполняя заказы на изобретения и такого сорта, И. П. Кулибин и тут действовал как исследователь. Ему приходилось много раз устраивать фейерверки для императрицы и сановников. Результатом был целый трактат Кулибина «О фейерверках». Обстоятельно и точно он написал свой труд, содержащий разделы: «О белом огне», «О зелёном огне», «О разрыве ракет», «О цветах», «О солнечных лучах», «О звёздах» и иные. И. П. Кулибин проявил при этом неистощимую выдумку.

Была дана оригинальная рецептура многих потешных огней, основанная на изучении влияния разных веществ на цвет огня. Предложено было немало новых технических приёмов, введены в практику остроумнейшие виды ракет и комбинации потешных огней. Замечательный новатор оставался верным себе, даже занимаясь изобретениями для развлечения двора и знати.

Изобретения такого рода, сделанные И. П. Кулибиным, получили наибольшую огласку в царской России и притом настолько значительную, что они в какой-то степени затемняли основные труды И. П. Кулибина, определявшие подлинное лицо великого новатора. Огни дворцовых фейерверков как бы отодвинули в тень огромный труд И. П. Кулибина, пошедший на пользу родине.

Сохранилось далеко не всё из написанного И. П. Кулибиным, но и дошедшее до нас весьма разнообразно и богато. Одних чертежей осталось после И. П. Кулибина около двух тысяч. Наброски, описания машин, заметки, тексты, обстоятельнейшие вычисления, тщательно выполненные чертежи, эскизы, торопливо сделанные на лоскутках бумаги, записи, сделанные карандашом чёрным или цветным, чертежи на обрывках дневника, на уголке денежного счёта, на игральной карте — тысячи иных записей и графических материалов Ивана Петровича Кулибина показывают, как всегда кипела его творческая мысль. Это был подлинный гений труда, неукротимого, страстного, творческого.

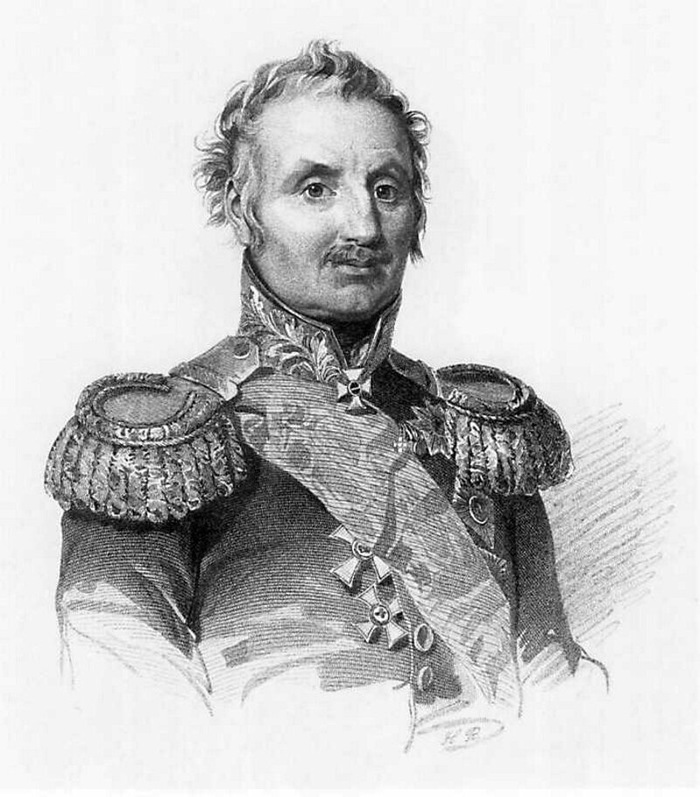

Лучшие люди того времени высоко ценили дарование И. П. Кулибина. Знаменитый учёный Леонард Эйлер считал его гениальным. Сохранился рассказ о встрече Суворова и Кулибина на большом празднике у Потёмкина:

«Как только Суворов увидел Кулибина на другом конце залы, он быстро подошёл к нему, остановился в нескольких шагах, отвесил низкий поклон и сказал:

- Вашей милости!

Потом, подступив к Кулибину ещё на шаг, поклонился ещё ниже и сказал:

- Вашей чести!

Наконец, подойдя совсем к Кулибину, поклонился в пояс и прибавил:

- Вашей премудрости моё почтение!

Затем он взял Кулибина за руку, спросил его о здоровье и, обратясь ко всему собранию, проговорил:

- Помилуй бог, много ума! Он изобретёт нам ковёр-самолёт!»

Так бессмертный Суворов почтил в лице Ивана Петровича Кулибина великую творческую мощь русского народа.

Однако личная жизнь замечательного новатора была заполнена множеством огорчений. Он был лишён радости видеть должное использование своих трудов и был вынужден тратить немалую часть своего таланта на работу придворного иллюминатора и декоратора. Особенно горькие дни наступили для И. П. Кулибина, когда он в 1801 г. вышел в отставку и поселился в родном Нижнем-Новгороде. По сути дела ему пришлось жить в изгнании, испытывая нужду, нараставшую всё сильнее, вплоть до кончины 12 июля 1818 г. Для похорон великого деятеля его жене пришлось продать стенные часы и ещё занимать деньги.

Памятник Ивану Кулибину в Нижнем Новгороде. Установлен рядом с его могилой. Скульптор П. И. Гусев.

Подавляющее большинство изобретений Кулибина, возможность использования которых подтвердило наше время, тогда не было реализовано. Диковинные автоматы, забавные игрушки, хитроумные фейерверки для высокородной толпы — лишь это впечатляло современников.

Неутомимый новатор, в домашнем быту и привычках Кулибин был консервативен. Он никогда не курил табак и не играл в карты. Писал стихи. Любил званые вечера, хотя на них только балагурил и шутил, так как был абсолютным трезвенником. При дворе, среди расшитых мундиров западного покроя, Кулибин в длиннополом кафтане, высоких сапогах и с окладистой бородой казался представителем другого мира. Но на балах он с неистощимым остроумием отвечал на насмешки, располагая к себе добродушной словоохотливостью и прирожденным достоинством в облике.

Кулибин был трижды женат, третий раз женился уже 70-летним стариком, и третья жена принесла ему трех дочерей. Всего у него было 12 детей обоих полов. Всем своим сыновьям он дал образование.

В настоящее время в России имя «Кулибин» стало нарицательным. Так называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своем ремесле. Кулибиными, с большей или меньшей долей иронии, называют любителей что-то самостоятельно переделать или улучшить в машинах и механизмах. Слово может приобретать и отрицательный оттенок, когда речь идёт о стремлении отечественных специалистов что-то поменять в существующей проверенной технологии, возможны фразы вроде «не подпускать Кулибиных».