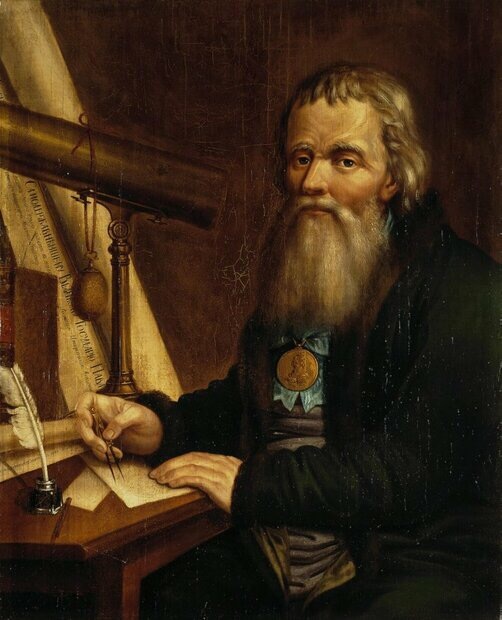

Так вот ты какой - Кулибин ! Часть первая

Россия за свою длительную историю подарила миру множество гениальных людей. Достойное место среди них занимает изобретатель-самоучка Иван Петрович Кулибин. Имя его давно стало нарицательным — так называют любого предприимчивого и изобретательного человека. Иногда Кулибинами именуют людей, желая подчеркнуть их стремление внедрить в проверенные технологии свои малообоснованные сомнительные нововведения.

Родился 21 апреля 1735 года в селении Подновье Нижегородского уезда в семье нижегородского мелкого торговца Петра Кулибина и рано начал интересоваться тем, «как все устроено внутри». В своей комнате он устроил небольшую мастерскую, где у него были собраны все имеющиеся к тому времени приспособления для слесарных, токарных и прочих работ.

Кроме того, отец, поощрявший это увлечение сына, старался привезти ему все книги по физике, химии и прочим естественным наукам, которые он только мог найти. И постепенно Ваня понимал, откуда у того или иного предмета обихода «растут уши». Но было еще одно обстоятельство, которое заставляло отца «потакать» увлечению сына: мальчишка в считанные минуты чинил механизмы любой сложности (чаще всего часы), но и когда дело доходило до мельничных жерновов или каких-то заводских машин, он тоже не подводил. А славу с сыном разделял Кулибин-старший: «Что за сынок у вас Петр, мастер на все руки…»

Вскоре слава о молодом чудо-механике разнеслась по всему Нижнему Новгороду. А если учесть, что нижегородские купцы разъезжались по всей России, а иногда заглядывали в Европу и даже Азию, очень скоро о талантливом самородке прослышали и в других городах и весях. Единственное, что не хватало Ване – так это толковых учебников, но мы помним, что первый российский университет открылся в Санкт-Петербургетолько за 11 лет до рождения Кулибина.

«Выучка у дьячка» — его единственное образование. Отец надеялся сделать из своего сына торговца мукой, но пытливый юноша стремился к занятиям механикой, где его исключительные способности проявились очень рано и разнообразно. Пылкая натура изобретателя раскрывалась всюду. В саду отцовского дома был гнилой пруд. Юный Кулибин придумал гидравлическое устройство, при котором вода с соседней горы собиралась в бассейн, оттуда шла в пруд, а лишняя вода из пруда выводилась наружу, превращая пруд в проточный, в котором могла водиться рыба.

Особенно много внимания И. П. Кулибин уделил работе над часами. Они принесли ему славу.

Часы Кулибина, 1767 г., слева — вид сбоку, справа — вид снизу

После нескольких лет упорно

После нескольких лет упорного труда, многих бессонных ночей, построил в 1767 г. удивительные часы. «Видом и величиною между гусиным и утиным яйцом», они были заключены в затейливую золотую оправу.

Часы были столь замечательны, что были приняты в дар императрицей Екатериной II. Они не только показывали время, но и отбивали часы, половины и четверти часа. Кроме того, в них был заключён крохотный театр-автомат. На исходе каждого часа отворялись створчатые дверки, открывая златой чертог, в котором автоматически разыгрывалось представление. У «гроба господня» стояли воины с копьями. Входная дверь была завалена камнем. Через полминуты после того, как был открыт чертог, появлялся ангел, отодвигался камень, двери открывались, и воины, поражённые страхом, падали ниц. Ещё через полминуты появлялись «жёны-мироносицы», звонили колокола, трижды исполнялся стих «Христос воскрес». Всё стихало, и створки дверей закрывали чертог с тем, чтобы через час снова повторилось всё действие. В полдень часы играли гимн, сочинённый И. П. Кулибиным в честь императрицы. После этого на протяжении второй половины суток часы исполняли новый стих: «Воскрес Иисус от гроба». При помощи особых стрелок можно было вызывать действие театра-автомата в любой момент.

В точно согласованном движении массы мельчайших деталей, в действии указателей времени, фигурок, музыкальных приспособлений были запечатлены овеществлёнными бессонные ночи замечательного русского механика, годами трудившегося, чтобы создать один из самых удивительных автоматов, известных в истории.

Создавая сложнейший механизм первого из своих творений, И. П. Кулибин начал работать именно в той области, которой занимались лучшие техники и учёные того времени, вплоть до великого Ломоносова, уделившего немало внимания работе по созданию точнейших часов. Работа И. П. Кулибина над часами имела большое значение. Как указывал К. Маркс, часы вместе с мельницей являлись «двумя материальными основами, на которых внутри мануфактуры строилась подготовительная работа для машинной индустрии… Часы являются первым автоматом, созданным для практических целей; на них развивалась вся теория о производстве равномерных движений. По своему характеру они сами построены на сочетании полухудожественного ремесла с прямой теорией» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIII, стр. 131).

Нижегородский часовщик-изобретатель и конструктор стал известен далеко за пределами своего города. В 1767 г. он был представлен Екатерине II в Нижнем-Новгороде, в 1769 г. был вызван в Петербург, снова представлен императрице и получил назначение заведывать мастерскими Академии наук. Кроме часов, он привёз из Нижнего-Новгорода в Петербург электрическую машину, микроскоп и телескоп. Все эти создания «нижегородского мещанина» были сданы в кунсткамеру для хранения.

С переездом в Петербург наступили лучшие годы в жизни И. П. Кулибина. Позади остались многие годы жизни, насыщенной тяжёлым неприметным трудом. Впереди открывалась дорога к новому, более интересному делу. . Предстояла деятельность в условиях постоянного общения с академиками и другими выдающимися людьми. Однако длительная канцелярская волокита по оформлению «нижегородского посадского» в должности закончилась только 2 января 1770 г., когда И. П. Кулибин подписал «кондицию» — договор об его обязанностях на академической службе.

Он должен был: «иметь главное смотрение над инструментальною, слесарною, токарною и над тою полатою, где делаются оптические инструменты, термометры и барометры». Его обязали также: «чистить и починивать астрономические и другие при Академии находящиеся часы, телескопы, зрительные трубы и другие, особливо физические инструменты от Комиссии ((т. е. от руководящего органа Академии. — авт.)), к нему присылаемые». «Кондиция» содержала также особый пункт о непременном обучении И. П. Кулибиным работников академических мастерских: «Делать нескрытное показание академическим художникам во всём том, в чём он сам искусен». Предусмотрена была также подготовка определяемых к И. П. Кулибину для обучения мальчиков по сто рублей за каждого из учеников, которые «сами без помощи и показания мастера в состоянии будут сделать какой-нибудь большой инструмент, так, например, телескоп или большую астрономическую трубу от 15 до 20 футов, посредственной доброты». За руководство мастерскими и работу в них положили 350 рублей в год, предоставив И. П. Кулибину право заниматься во вторую половину дня его личными изобретениями.

Так Иван Петрович Кулибин стал «Санкт-Петербургской Академик механиком».

И. П. Кулибин стал непосредственным продолжателем замечательных трудов Ломоносова, много сделавшего для развития академических мастерских и уделявшего им особенное внимание вплоть до своей кончины в 1765 г.

И. П. Кулибин работал в Академии тридцать лет. Его труды всегда высоко оценивались учёными. Через несколько месяцев после начала академических работ И. П. Кулибина академик Румовский освидетельствовал выполненный новым механиком «грегорианский телескоп». По докладу Румовского 13 августа 1770 г. в протоколах академической конференции записали: «…в рассуждении многих великих трудностей, бываемых при делании таких телескопов, заблагорассуждено художника Кулибина поощрить, чтобы он и впредь делал такие инструменты, ибо не можно в том сомневаться, что он в скором времени доведёт оные до того совершенства, до которого они приведены в Англии».

Письменный отзыв о работах Кулибина, представленный Румовским, гласил: «Иван Кулибин, посадский Нижнего-Новгорода, в рассуждении разных машин сделанных, в 1769 г. декабря 23 дня принят был в Академию по контракту и препоручено ему смотрение над механической лабораторией, с того времени он находится при сей должности и не только исправлением оной, но и наставлением, художником преподаваемым, заслуживает от Академии особенную похвалу».

И. П. Кулибин лично выполнил и руководил исполнением очень большого количества инструментов для научных наблюдений и опытов. Через его руки прошло множество приборов: «инструменты гидродинамические», «инструменты, служащие к деланию механических опытов», инструменты оптические и акустические, готовальни, астролябии, телескопы, подзорные трубы, микроскопы, «электрические банки», солнечные и иные часы, ватерпасы, точные весы и многие другие. «Инструментальная, токарная, слесарная, барометренная палаты», работавшие под руководством И. П. Кулибина, снабжали учёных и всю Россию разнообразнейшими приборами. «Сделано Кулибиным» — эту марку можно поставить на значительном числе научных приборов, находившихся в то время в обращении в России.

Составленные им многочисленные инструкции учили тому, как обращаться с самыми сложными приборами, как добиться от них наиболее точных показаний.

«Описание, как содержать в порядочной силе электрическую машину», написанное И. П. Кулибиным, — только один из примеров того, как обучал он постановке научных опытов. «Описание» было составлено для академиков, производящих экспериментальные работы по изучению электрических явлений. Составлено «Описание» просто, ясно и строго научно. И. П. Кулибин указал здесь все основные правила обращения с прибором, способы устранения неисправностей, приёмы, обеспечивающие наиболее эффективное действие прибора.

Помимо инструкций И. П. Кулибин составлял также научные описания приборов, как, например: «Описание астрономической перспективы в 6 дюймов, которая в тридцать раз увеличивает, и, следовательно, юпитеровых спутников ясно показывать будет».

Во время выполнения разнообразных работ И. П. Кулибин постоянно заботился о воспитании своих учеников и помощников, среди которых следует назвать его нижегородского помощника Шерстневского, оптиков Беляевых, слесаря Егорова, ближайшего соратника Кесарева.

И. П. Кулибин создал при Академии образцовое по тому времени производство физических и иных научных инструментов. Скромный нижегородский механик стал на одно из первых мест в деле развития русской техники приборостроения.

В первые годы своего пребывания в Санкт-Петербурге Иван Петрович занимался настоящим творчеством, тем более что под его руководством трудились такие же, как он, блистательные мастера: инструментальщик Петр Косарев, оптики – семья Беляевых. Как из рога изобилия посыпались изобретения: новые приборы и «всякие машины, которые… полезны в гражданской и военной архитектуре и в прочем».

Вот только далеко не полный перечень того, чему удивлялись современники: точные весы, морские компасы, сложные ахроматические телескопы, заменившие простые григорианские, и даже ахроматический микроскоп. Иностранцы были просто в шоке, когда видели эти приборы. В те времена в просвещенной Европе не имели инструментов и приспособлений, к примеру, для расточки и обработки внутренней поверхности цилиндров.

Виктор Карпенко в своей книге «Механик Кулибин» (Н. Новгород, изд-во «БИКАР», 2007 год) так описывает событие: «Как-то в темную осеннюю ночь на Васильевском острове появился огненный шар. Он освещал не только улицу, но и Английскую набережную. Толпы народа устремились на свет, творя молитвы. Вскоре выяснилось, что это светит фонарь, вывешенный знаменитым механиком Кулибиным из окна своей квартиры, которая помещалась на четвертом этаже Академии».

Впрочем, работать-то толком Ивану Петровичу не дали, так как заказы со стороны императрицы и придворных всех мастей, порой опережали друг друга. Для Екатерины II Кулибин изобрел специальный лифт, поднимавший грузную царицу, для Потемкина – любителя шумных и красочных фейерверков – такие чудеса пиротехники, что ими могли гордиться и родоначальники этого вида забавы – китайцы.

Но не надо думать, что Кулибин занимался только безделушками. Например, именно он помог решить весьма важную проблему тех времен: мосты. В середине XVIII века они были мало приспособлены для проходов судов. И эту проблему механик-самоучка решил не только в Санкт-Петербурге, но еще и в Лондоне. И как великодушный русский человек от гонорара за «Лондон-бридж» отказался: достаточно и того, что все это сделал наш, российский талант.

Не все так гладко было во взаимоотношениях Ивана Петровича с царедворцами. Тот же Потемкин долгие годы спал и видел, что стянет с Кулибина кафтан, заставит побрить бороду, и будет показывать в Европе, греясь в лучах его славы. Но нашла коса на камень – талантливый механик наотрез отказался расставаться с подлинным атрибутом русского мужика, да и в шелка облачаться не спешил. Потемкин ответил по-свойски: начал пакостить на каждом шагу, принуждая оценивать труд Кулибина в сущие копейки…

Но еще хуже относился к мастеру пришедший к власти после смерти Екатерины Павел I. Он постарался вытравить из памяти современников все то, что было связано с именем его матери. И одним из первых это осознал Кулибин. Он не стал цепляться за академию наук, в которой провел безо всякого перерыва 32 года, а собрал вещички и вернулся на родину, в Нижний Новгород.

Это был уже не молодой, но сохранивший ясность ума, точный глаз и твердую руку 61-летний механик. Он по-прежнему что-то изобретал, правда, размах воплощений его новых проектов в жизнь становилось существенно меньше. Кулибин от щедрот своих дарил изобретения людям, а ушлые иностранцы потом устроят настоящую охоту за чертежами мастера и присвоят себе самые громкие его изобретения.

Хотите примеры? Пожалуйста! Оптический телеграф, изобретенный Кулибиным, будет через 35 лет после описываемого события закуплен царским правительством у французов. Трехколесный экипаж-самокатка Кулибина с маховым колесом, тормозом, коробкой скоростей через сто лет ляжет в основу ходовой части автомобиля Карла Бенца.

Идея построить механизм, который не будет приводиться в движение внешней силой, будь то тягловое животное или дующий в паруса ветер, давно занимала умы человечества. И в России Кулибин, на самом деле, не был первопроходцем. За четыре десятка лет до него так называемую «самобеглую коляску» построил крестьянин Нижегородской губернии Леонтий Шамшуренков. Сейчас трудно сказать, что она собой представляла, поскольку о коляске Шамшуренкова сохранились лишь упоминания — никаких чертежей, рисунков, технических описаний найдено не было. Кулибинскому изобретению повезло больше — все-таки Иван Петрович был государственным служащим, состоявшим на службе в Петербургской академии наук. Поэтому его бумаги попали в архив и благополучно дожили до наших дней.

Итак, в 1791 году изобретатель продемонстрировал публике свое новое детище — трехколесную самокатку, — несколько раз проехавшись на ней по улицам Петербурга. Работу над этим механизмом Кулибин начал еще в 1784 году, но на создание действительно функционирующей модели потребовалось целых семь лет проб и ошибок. Кроме полноразмерной самокатки, изобретатель к тому же построил для будущих императоров Павла и Александра несколько игрушечных моделей, которыми те забавлялись, будучи детьми.

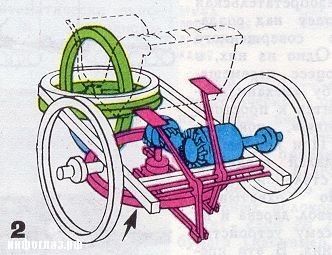

Изначально механик планировал создать экипаж с четырьмя колесами, отталкиваясь от более привычной схемы телеги, но быстро понял, что конструкцию необходимо облегчить, поэтому колес осталось три. Задние колеса были побольше, переднее, ведущее, поменьше. Собственно, вся самокатка состояла из рамы с тремя колесами, переднего сиденья, рассчитанного на двух пассажиров, и расположенного сзади места, где стоял человек, обеспечивавший движение экипажа. Этот человек вставлял ноги в специальные «туфли», которые при помощи сложной системы рычагов и тяг действовали на храповой механизм, закрепленный на вертикальной оси маховика. Маховик, в свою очередь, выравнивал толчки от храпового механизма и обеспечивал непрерывное движение колес.

На схеме белым цветом выделена рама с задними колесами, зеленым — ведущее колесо, синим — маховик и храповой механизм, розовым — рулевое управление

На первый взгляд, изобретение Кулибина имеет намного больше общего с велосипедом, чем с автомобилем, почему его нередко относят к разряду веломобилей. Действительно, если рассматривать самокатку исключительно с точки зрения того, что ее приводил в движение человек, нажимавший на особые педали, то это мнение будет совершенно справедливым. Но именно в экипаже Кулибина были довольно тщательно разработаны и использованы те узлы, без которых невозможно себе представить современный автомобиль: переключение передач, рулевой привод (кстати, практически ничем не отличающийся от тех, что используются в автомобилях), подшипники скольжения, тормозное устройство.

Важно осознать тот простой факт, что в XVIII веке обмен информацией между учеными и инженерами разных стран был практически нулевым. Нередко случалось так, что одно и тоже изобреталось по несколько раз, и вопрос приоритета в открытии разрешить было невозможно. Да что там XVIII век! Достаточно вспомнить известный спор о том, кто же все-таки первым изобрел радио — Попов или Маркони. А ведь это происходило уже в начале ХХ века. Так вот, нужно понять, что Кулибину приходилось действовать в обстановке, как сейчас говорится, информационного вакуума. Он в принципе ничего не знал о том, были ли у него предшественники, каких результатов добились, много ли допустили ошибок и насколько продвинулись вперед в своих работах. Поэтому нижегородский изобретатель имел полное право считать себя первооткрывателем.

Очевидно, что, разогнавшись, слуга мог позволить себе немного отдохнуть, потому что дальше самокатка какое-то время катилась по инерции. Также без участия человека она хорошо шла под уклон. Но любопытно, что, по свидетельствам современников, она и в гору шла довольно быстро, так что придающий ей движение слуга отнюдь не выматывался до полусмерти, преодолевая подъем. Что в устройстве Кулибина давало такую возможность? Дело в том, что талантливый механик использовал на своей трехколесной самодвижущейся коляске маховик. Фактически, слуга раскачивал маховик, который уже передавал энергию на колеса посредством шестеренчатой передачи. Именно использование маховика обеспечивало движение самокатки в гору, а также притормаживало ее, когда она мчалась под уклон.Но вернемся к технической стороне дела. Интересной особенностью самокатки было то, что, хотя слуга нажимал на педали равномерно, ведущее колесо могло вращаться с различной скоростью. Изменение скорости обеспечивалось барабаном с тремя венцами — большим, средним и малым. Движение на барабан передавалось через зубчатую передачу, в которой шестерня могла цепляться за какой-либо из венцов. По сути эта система является аналогом коробки передач. Благодаря небольшой массе (по мнению современных ученых, самокатка весила от силы двести-двести пятьдесят килограмм) и использованию во всех трущихся частях подшипников скольжения, экипаж, даже несмотря на вес слуги и одного-двух пассажиров, мог развить скорость до 10-15 км/ч.

Источники:

источники

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st027.shtml

http://www.peoples.ru/technics/designer/kulibin/

http://paranormal-news.ru/news/russkij_genij_ivan_kulibin/20...

http://www.carseller.ru/articles/10-01-2008.1350.html

https://yandex.ru/turbo?text=https://masterok.livejournal.com/1539841.html