Дополнение к 33 года полету Бурана

История отечественной космонавтики до сих пор хранит еще немало белых пятен - но только самому узкому кругу "посвященных" специалистов было известно о самом секретном космическом полете в нашей истории.

Только сегодня, спустя годы после распада СССР и свертывания многих космических программ, мы наконец имеем возможность рассказать о последнем, втором полете (2К1 - второй корабль, первый полет) по программе создания советских многоразовых космических кораблей, который выполнил 4 февраля 1992 года орбитальный корабль (ОК) "Байкал".

"Байкал", так же как и его старший собрат, блестяще слетавший в космос 15 ноября 1988 г. - ОК "Буран", был построен в рамках программы "Энергия-Буран" по созданию многоразовой транспортной космической системы, и представлял собой второй (и последний) ОК головной серии (заводские N1.01 и N1.02).

Интересно, что впервые имя "Байкал" было нанесено на первый летный корабль (изделие N1.01), который 15.11.1988 г. совершил первый автоматический полет под именем "Буран" (см. видеокадры транспортировки "Бурана" под именем "Байкал").

Все дело в том, что в слове "Байкал" ... на одну букву больше, и при написании его вместо "Буран" последняя буква попадала в зону высоких температур при спуске в атмосфере и попросту выгорала вместе с лаковым покрытием плиточной кварцевой теплозащиты (остальные пять букв оставались в зоне умеренных температур и прекрасно сохранялись на гибкой теплозащите из органических волокон). Нужно знать атмосферу тех лет, чтобы понимать, что в случае "исчезновения" при посадке одной из букв имени ОК или тем более государственных атрибутов (флага и надписи "СССР") ответственных специалистов ждало лишение не только премий... А если сгорят первые три буквы, то...

Однако по результатам первого испытательного полета "Бурана" удалось экспериментально уточнить реальные зоны выгорания лакового покрытия и стало ясно, что можно использовать первоначальное наименование (для последующих кораблей были также зарезервированы шестибуквенные названия N2.01 "Ураган" и N2.02 "Тайфун"). Результаты первого космического полета позволили не только определиться с именами последующих ОК, но и значительно оптимизировать всю систему теплозащиты в целом, реализовав конструктивные изменения в изделиях второй серии.

В отличии от "Бурана" ОК "Байкал" был доработан для более сложного и длительного полета. На нем впервые были установлены полностью штатные комплекты систем, необходимые для многодневного космического полета. В частности, предстояло испытать в реальных условиях космоса систему электропитания мощностью до 30 КВт, в основе которой впервые в отечественной космонавтике использовались электрохимические генераторы с водородно-кислородными топливными элементами, непосредственно преобразующими химическую энергию реакции окисления водорода кислородом в электрическую (в первом полете ОК "Буран" ввиду его кратковременности использовалась аварийная система электропитания, основанная на бортовых аккумуляторах, расположенных в блоке дополнительных приборов 37КБ N37070, располагавшемся в отсеке полезного груза).

Программой второго испытательного полета общей продолжительностью 7 суток предусматривалась автоматическая стыковка с орбитальной станцией "Мир" (со стороны технологического модуля "Кристалл", оснащенного специальным стыковочным узлом новой конструкции) и совместный пятисуточный полет, во время которого экипаж станции должен был перейти в "Байкал" и провести комплексные проверки всех систем корабля, включая эксперименты с использованием бортового дистанционного манипулятора.

Основное внимание экипажа должно быть уделено системам, полностью или частично не задействованным в первом испытательном полете "Бурана". В первую очередь это:

- система жизнеобеспечения (СЖО), отсутствовавшая в первом полете; особая роль отводилась отработке системы газового состава (в связи с требованиями противопожарной защиты в первом полете ОК "Буран" атмосфера в кабине состояла из 10% кислорода и 90% азота);

- системе наддува и разгерметизации, регулирующей общее давление атмосферы кабины, включая работу в аварийных ситуациях; предстояло также проверить спасательные скафандры "Стриж", систему водообеспечения и ассенизационно-санитарное устройство;

- система обеспечения теплового режима (СОТР), впервые в отечественной практике использующая водяные и аммиачные испарители со сбросом избытка тепла через радиационные теплообменники, установленные на внутренних поверхностях створок отсека полезного груза (в первом полете "Бурана" створки не открывались);

- развертывание верхней и нижней остронаправленных антенн для организации широкополосного канала радиосвязи через спутник-ретранслятор;

- система управления с комплексом командных приборов, обеспечивающим определение вектора состояния ОК с использованием глобальной спутниковой навигационной системы, а также датчиков и средств проведения автономных навигационных измерений.

В результатам совместного полета с "Миром" могло быть принято решение о запуске космического корабля "Союз-спасатель". В случае запуска он получил бы официальное обозначение "Союз ТМ-14". В этом случае экипажу "Союза ТМ-14" Геннадию Манакову и Александру Полищуку предстояло повторно состыковаться с "Байкалом" (при пассивной роли ОК в отличии от активной во время стыковки с "Миром"), перейти в кабину и в течении суточного полета отработать программу спасения экипажа ОК в возможной аварийной ситуации, когда орбитальный корабль по каким-либо причинам не может самостоятельно возвратиться на Землю. Успешным подтверждением возможности надежной эвакуации экипажа с ОК в нештатных ситуациях полностью завершалась сертификация многоразовых космических кораблей для полетов в полностью пилотируемых вариантах.

После завершения совместного полета "Союза ТМ-14" со своим экипажем должен был улететь на станцию "Мир", а "Байкал" возвращался на Землю в автоматическом режиме.

В отсеке полезного груза "Байкала" располагались модуль 37КБ N37271 с аварийным комплектом системы электропитания на аккумуляторных батареях и (как у "Бурана"), а также штатный вариант стыковочного модуля. В связи с запланированными беспилотными запуском и посадкой в командном отсеке кабины отсутствовали катапультные кресла и устанавливался комплект съемных телекамер.

Во время подготовки ОК "Байкал" удалось сократить общую продолжительность предстартовых операций по сравнению с "Бураном" за счет исключения этапа доработки (и последующих повторных испытаний) ОДУ после экспериментального вывоза ОК в составе многоразового ракетно-космического комплекса (МРКК) "Энергия-Байкал" на стартовый комплекс (СК), а экспериментальный вывоз фактически превратился в штатный.

Запуском "Байкала" вводилось в эксплуатацию левое стартовое сооружение СК (ОК "Буран" стартовал из правого сооружения, которое планировалось использовать в следующий раз только в первом пилотируемом пуске). Предстартовая подготовка протекала достаточно гладко: по крайней мере, следов событий, подобных переносу старта "Бурана" с 29 октября на 15 ноября 1988 года, нам обнаружить не удалось.

Если в первом запуске "Бурана" время старта выбиралось из требований обеспечения светлого времени суток в момент посадки при различных штатных (на 3 витке) или нештатных (на 1,2,4,5,15 витках) сценариях полета, то момент старта "Байкала" определился баллистиками исходя из наилучших условий сближения с орбитальным комплексом "Мир": старт был назначен на 13 часов 24 минуты 4 февраля 1992 года (здесь и далее декретное московское время ДМВ).

Второй старт МРКК "Энергия-Байкал" состоялся в точно назначенное время и благодаря отсутствию низкой облачности выглядел куда эффектнее старта "Бурана" (см. фото справа). Команда "Контакт подъема" прошла в 13:24:01.15 ДМВ. В мощном грохоте двигателей "Энергия" медленно оторвалась от стартового комплекса и устремилась ввысь в голубое небо. Стартовая масса всего Старт Байкала 02.04.1992комплекса составила 2390260 кг, в том числе масса "Байкала" - 85226 кг (что на 5826 кг больше стартовой массы ОК "Буран").

Вначале подъем протекал нормально, в Центрах управления подготовкой и пуском и управления полетом привычно прозвучал голос информатора: "30 секунд, полет устойчивый...", и хотя внешне ничто не предвещало неожиданностей, на 38 секунде полета (Т+37.24 сек) телеметрия зафиксировала резкий рост температуры с ростом вибраций ТНА маршевого двигателя РД-170 одной из левых "боковушек" первой ступени РН. Система диагностики попыталась парировать ситуацию, начав дросселировать двигатель, однако снижение тяги вызвало неадекватную реакцию по частоте вращения ТНА, и через полторы секунды (Т+38.97 сек) двигатель был выключен. В Т+39.18 сек выключился двигатель диаметрально расположенного блока во избежание нерасчетных возмущений в угловых каналах управления связкой.

Временной диапазон возникновения отказа двигателя первой ступени (блока А) полностью исключил возможность вывода орбитального корабля на одновитковую траекторию и однозначно заставил систему управления комплекса начать реализацию программы маневра возврата. Ситуация несколько облегчалась тем, что столь серьезная неисправность возникла после прохождения стартовой зоны (до Т+26.4 сек), внутри которой введена блокировка на выключение диаметрально противоположного двигателя первой ступени (для сохранения стартового комплекса от возможных разрушений при аварии РН). Четкое отключение второго двигателя привело к парируемым отклонениям динамических параметров РН. Весь дальнейший полет, как собственно и первые его секунды, проходил исключительно под управлением автоматики - можно представить себе то колоссальное нечеловеческое напряжение, нависшее над всеми участниками этого запуска!

В Т+40.09 сек включился правый, а через доли секунды (Т+40.12 сек) - левый двигатели орбитального маневрирования ОК "Байкал". На первых секундах работы двигатели вышли согласно аварийной циклограмме на 96% тяги (2х86.4кН) и до отделения блоков первой ступени (Т+144 сек, Н=53 км) принимали участие в стабилизации РН, обеспечивая расход топлива с интенсивностью 67.2 кг/сек. Общий расход топлива ОК на этом участке полета составил 6786 кг.

Согласно циклограмме штатного полета створки системы наддува и вентиляции планера (СНВП) ОК открылись на высоте 200 м для начала сброса избыточного давления внутри негерметичных отсеков ОК и были закрыты на высоте 35 км во избежание нежелательной циркуляции горячего потока внутри фюзеляжа. В случае штатного продолжения полета створки должны были открыться только после выхода на орбиту для сброса остаточного внутреннего давления и разгрузки замков основных створок отсека полезного груза, однако ввиду введения аварийной циклограммы маневра возврата СНВП сразу после закрытия вентиляционных створок начала подкачку азота во внутренние негерметичные отсеки планера при соблюдении допустимого перепада давления.

Реализация маневра возврата началась на Т+150 сек, за 42 секунды до окончания окна (периода возможности начала маневра). Попарное отделение боковых блоков первой ступени сопровождалось значительными динамическими возмущениями основной связки "вторая ступень + ОК" (предположительно из-за больших остаточных масс топлива в боковых блоках: массы блоков при отделении составили соответственно 283190, 59007, 58793 и 282843 кг). Для компенсации возмущений основной связки наряду с двигателями орбитального маневрирования (ДОМ) ОК "Байкал" система управления задействовала и другие двигатели ОДУ, причем амплитуда качаний (отклонений) ДОМ на 147 секунде достигла максимальной величины в 5.6º от номинального положения при 98.8% (2х88.9кН) тяги.

Послеполетный анализ показал, что именно в момент отделения блоков первой ступени ОК "Байкал" потерял первые 8 теплозащитных плиток (из 17 потерянных в этом полете; напомним, что в первом полете ОК "Буран" 15.11.1988 г. было потеряно всего 6 плиток теплозащиты, причем все они тоже были потеряны в процессе выведения ОК на орбиту).

В процессе реализации маневра возврата связка "вторая ступень РН + ОК" по командам системы управления развернулась в плоскости тангажа и начала торможение, создавая петлю маневра, с задачей создания ОК необходимых кинематических условий, пригодных для автоматической посадки на ВПП стартового комплекса. Из-за резко нестационарного характера аэродинамического обтекания связки "ОК+РН", усилившегося работой двигателей ОК и РН, при выполнения маневра возврата было потеряно 9 теплозащитных плиток в районе нижней поверхности хвостовой части фюзеляжа (5 шт.) ОК и балансировочного щитка (4 шт.; послеполетный анализ показал, что аналогичная потеря теплозащитного покрытия в штатном полете не приведет к катастрофическим последствиям). Максимальная дальность полета (удаление от стартового комплекса) достигла 432,8 км, а высота траектории - 101,2 км. В процессе разворота РН на высоте 91,3 км после достижения условий для отделения ОК произошло выключение двигателей второй ступени РН (Т+491 сек), произошло отделение (Т+492,24 сек), и ОК начал автономный планирующий полет. Блок второй ступени упал в 396 км к востоку от Байконура.

В ходе реализации маневра возврата и в процессе автономного полета продолжали работать двигатели ОК для выработки топлива в целях обеспечения центровки в автономном полете (до отделения) и последующего достижения требуемой посадочной массы.

Основное отличие посадки во втором полете от посадки "Бурана" заключалось в подходе к посадочному комплексу с юго-восточного направления и необходимостью в более энергичном маневрировании для обеспечения необходимых динамических параметров в ключевой точке (диапазон допустимых отклонений по высоте 4000 плюс/минус 500м; по боковому отклонению <500м; по скорости 170 плюс/минус 20 м/с; по углу наклона траектории -17 плюс/минус 6 град. ; по углу курса <10 град.). Принципиально отличались условия возврата в атмосферу (Н=100 км, у "Бурана": скорость 27330 км/ч, дальность от посадочного комплекса 8270 км; у "Байкала" - скорость 3240 км/ч, дальность от посадочного комплекса 416 км) и вследствие этого практически Снижение ОК Байкал в атмосфереотсутствовал участок автономного гиперзвукового планирования.

"Байкал" вышел на связь со станциями слежения в районе Байконура практически сразу после отделения от РН, самолет сопровождения МиГ-25 встретил ОК в 13:42:37 (Т+1116 сек) на высоте 16400 м (см. фото с самолета сопровождения справа).

На высоте 29 км (Т+943 сек) система пожаровзрывопредупреждения (которая в отличие от полета по штатной циклограмме в этот раз не отключалась) начала подачу газообразного азота в хвостовую часть фюзеляжа для создания нейтральной среды, предупреждающей возникновение пожара.

Участок предпосадочного маневрирования (Н=20 км) начался с небольшими отклонениями (скорость ОК была практически равна предельной в 580 м/с), которые удалось в основном погасить к началу участка захода на посадку (Т+1170 сек, Н=4 км). Для гашения возмущений и отклонений в движении и управлении ОК интенсивно использовались двигатели объединенной двигательной установки, причем в отличие от первого полета управляющие двигатели отключились при больших значениях скоростного напора: q=62 кг/м2 в канале крена и при q=124 кг/м2 в продольном канале. Алгоритм автоматической посадки реализовал наведение ОК в конце участка предпосадочного маневрирования на западный цилиндр рассеивания энергии, что обусловливалось западным ветром на ВПП, причем БЦВК "Байкала", как и в полете "Бурана", реализовал выход на посадочную глиссаду через северный цилиндр выверки курса (вероятность выбора северного ЦВК составляла 0.28, южного соответственно 0.72).

В первом полете "Бурана" выполнялось наведение на правую касательную Восточного ЦРЭ, причем вероятность выбранной БЦВК траектории приведения к "ключевую точку" через северный цилиндр выверки курса оценивалась в 0.03, что и вызвало легкую панику среди операторов объединенного командно-диспетчерского пункта.

Несмотря на спокойные метеоусловия (скорость ветра 3-5 м/с), при возросшей посадочной массе условия касания "Байкала" оказались более жесткими по сравнению с "Бураном" (значения первого полета приведены в скобках для сравнения):

продольная дальность Xпск= -1564 м (промах 64 м против 15 м у "Бурана");

боковое отклонение от оси ВПП Zпск=7,4 м (5,8 м у "Бурана");

путевая скорость касания Vпут=324 км/ч (263 км/ч у "Бурана");

вертикальная скорость касания Vy =1,8 м/с (-0,3 м/с у "Бурана").

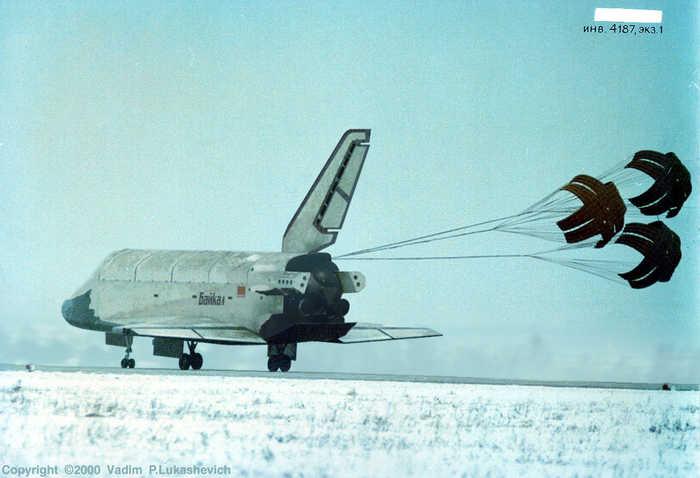

В 13:46:13 (Т+1332 сек) корабль коснулся полосы и полностью остановился в 13:46:56, пробежав 1679 м (1620 м у "Бурана"). Второй (и последний) полет отечественного многоразового космического корабля общей продолжительностью 22 минуты 12 секунд был завершен...

При всей своей уникальности и трагичности, не смотря на отказ первой ступени, второй полет полностью подтвердил надежность выбранной программы спасения ОК вместе с возможными экипажем и полезной нагрузкой на самых критических этапах полета (срабатывание систем аварийного спасения стало практически традицией в советской космонавтике, достаточно вспомнить старты "лунной" Н-1). Однако люди, в руководстве страны принимавшие решение относительно дальнейшей судьбы программы советских многоразовых космических кораблей, не вникая в технические аспекты и результаты двух уникальных полетов (причем второй полет по сути явился полномасштабным, хотя и очень дорогим, но успешным испытанием "Байкала"), признали второй полет неудачным, что позволило с чистой совестью засекретить полет и закрыть программу в 1992 году (остается только сожалеть, что полет "Челленджера" не мог предусмотреть такой же "неудачный" сценарий полета, какой реализовал ОК "Байкал" 02.04.1992 г.).

Ожидавший старта "Союз-Спасатель" превратился в конце концов в "Союз-ТМ-16", на котором к орбитальной станции "Мир" полетел 15-й основной экипаж Геннадий Манаков и Александр Полищук, а "Байкал" с "Бураном" стали частью нашей истории, символом наших нереализованных замыслов вместе с воздушно-космически самолетом "Спираль" и лунным носителем Н-1. Не слишком ли много нереализованных замыслов для страны, первой проложившей дорогу в космос?