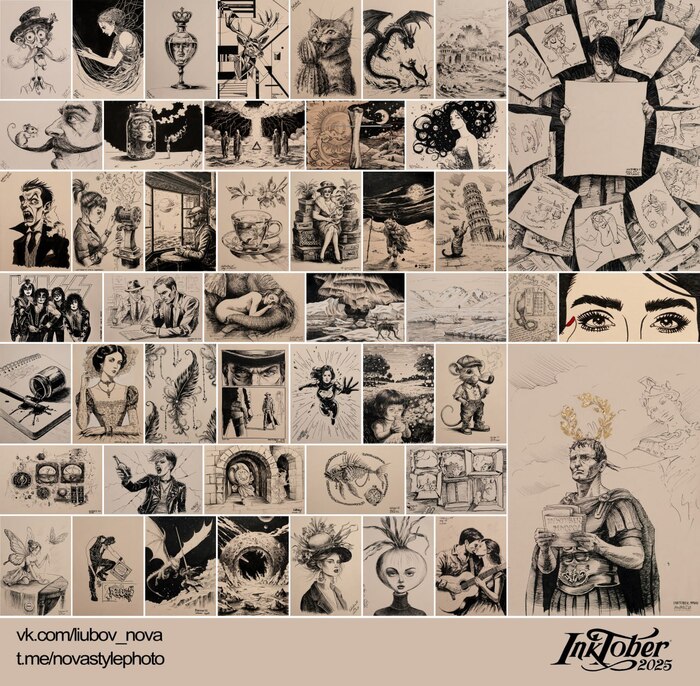

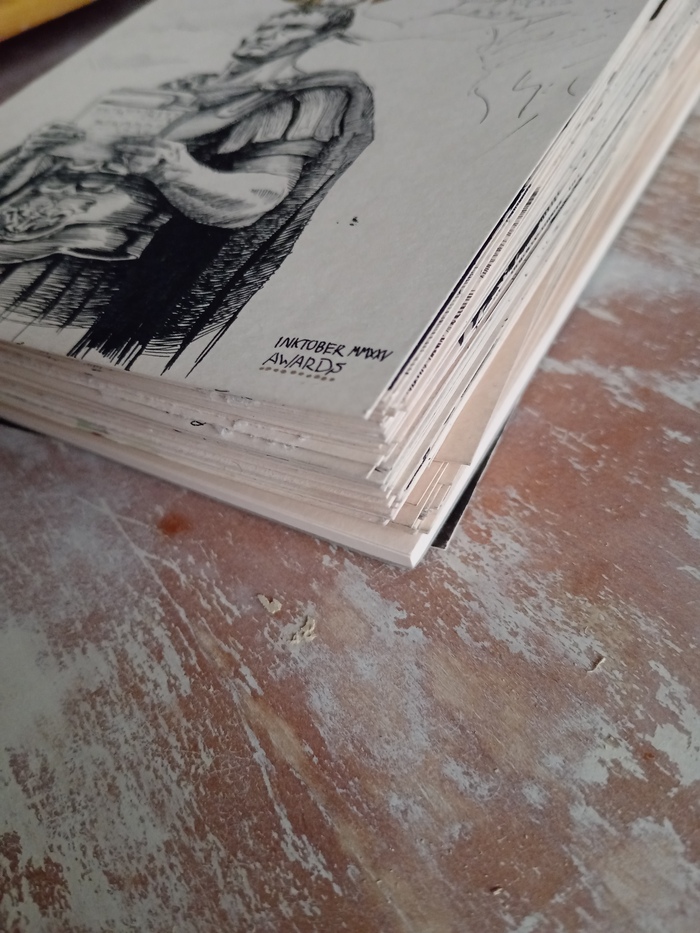

Инктобер. День 31. AWARD

И-хуу! Инктобер пройден💪

Получилась приятная стопочка 47 работ. Макулатура, конечно. Но моя❤️ Душу греет.

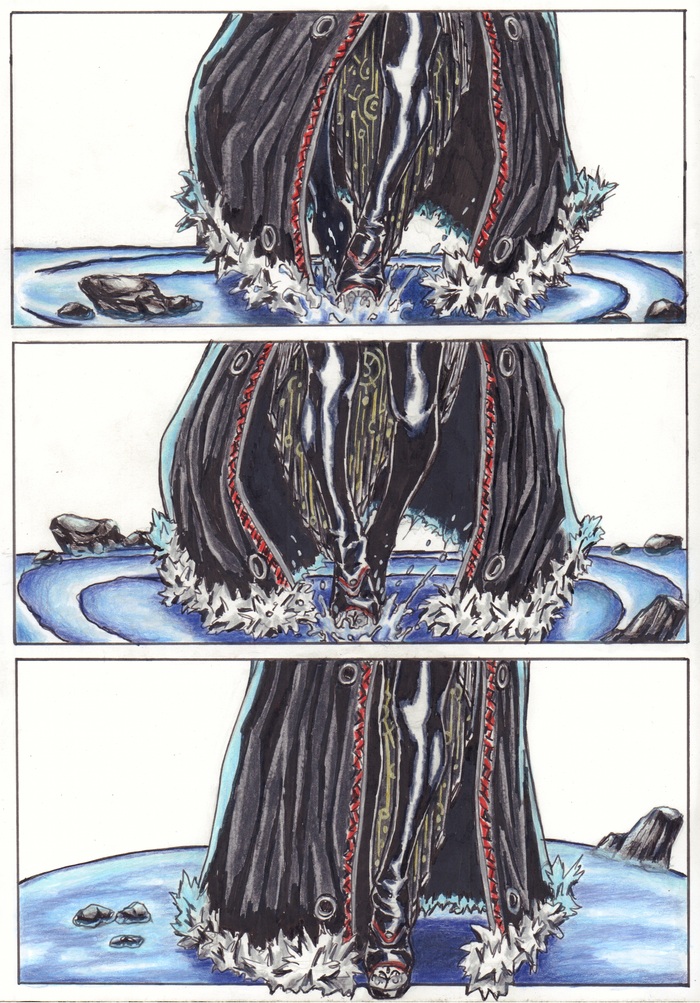

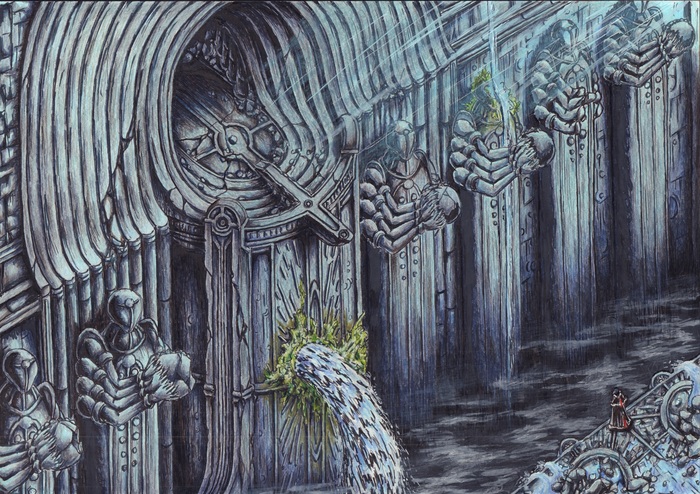

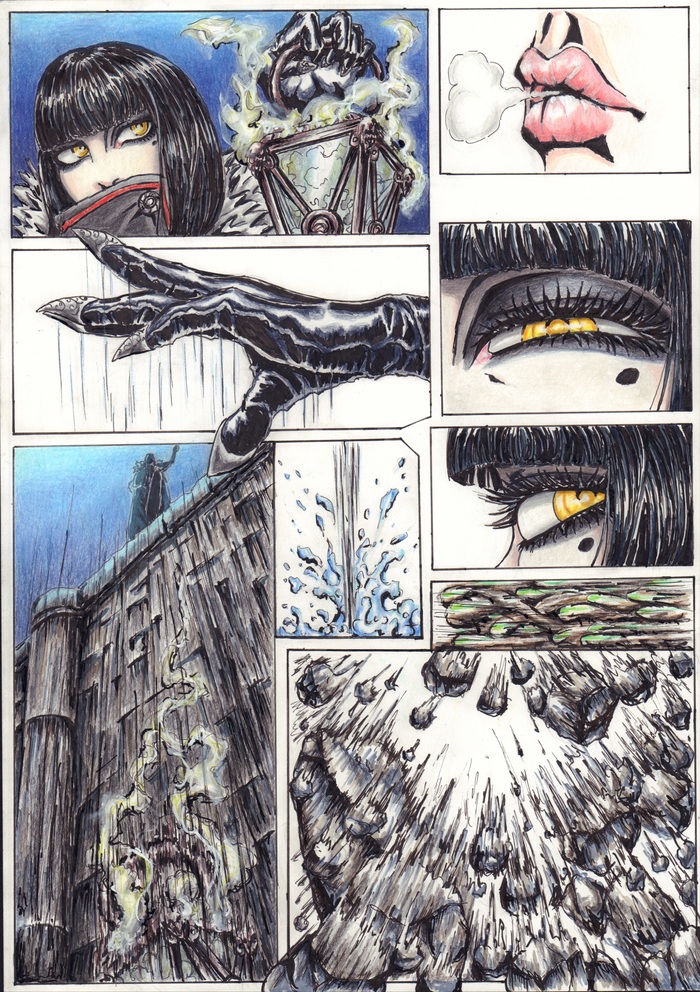

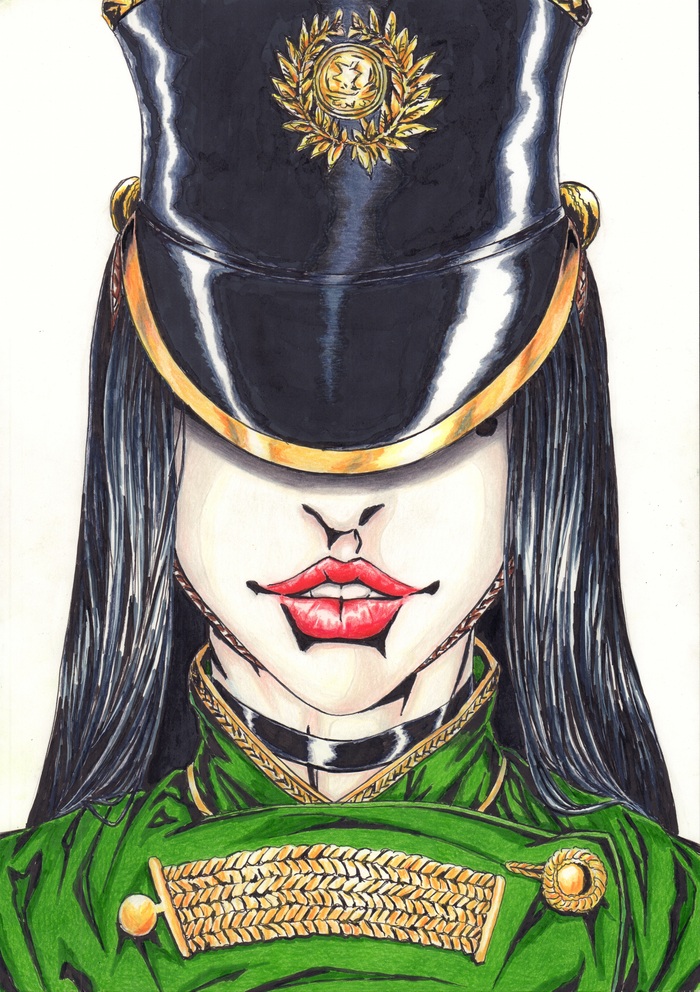

Работы за Сентябрь-Октябрь

Если кому-то интересно.

То что нарисовал за последних два месяца. Отрисовка на бумаге и последующий скан.

Романс из поэмы «Давид Риццио» — М. И. Глинка | Играет Андрей Киселев

Фортепианное исполнение №1 "Романс из поэмы «Давид Риццио»" из вокального цикла Михаила Ивановича Глинки "Прощание с Петербургом" на слова Нестора Васильевича Кукольника

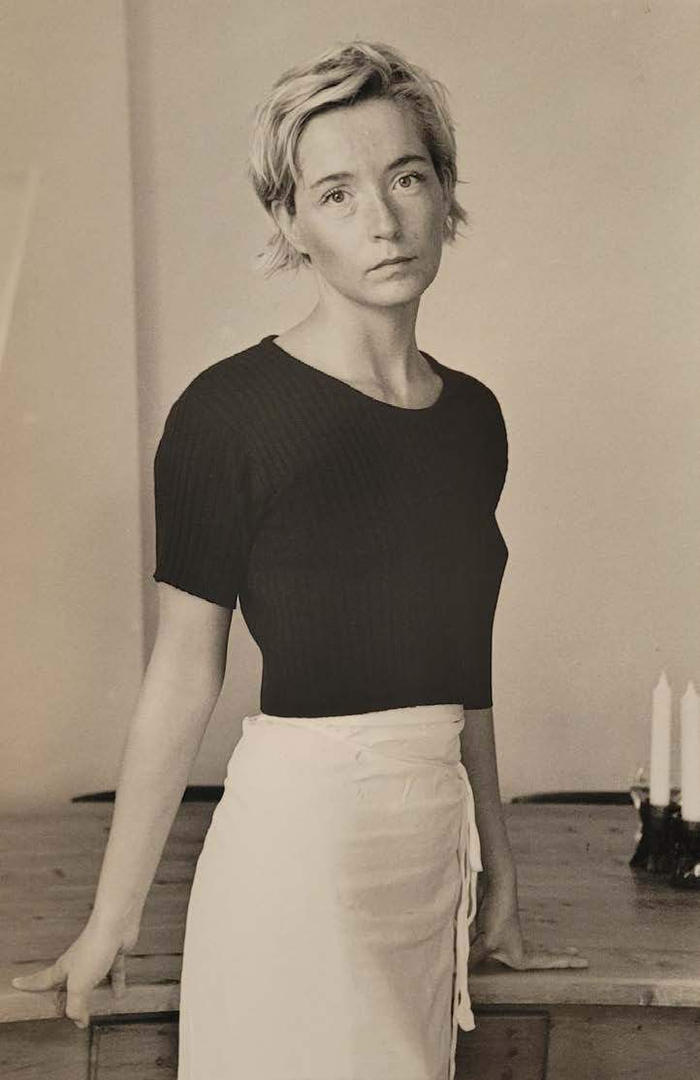

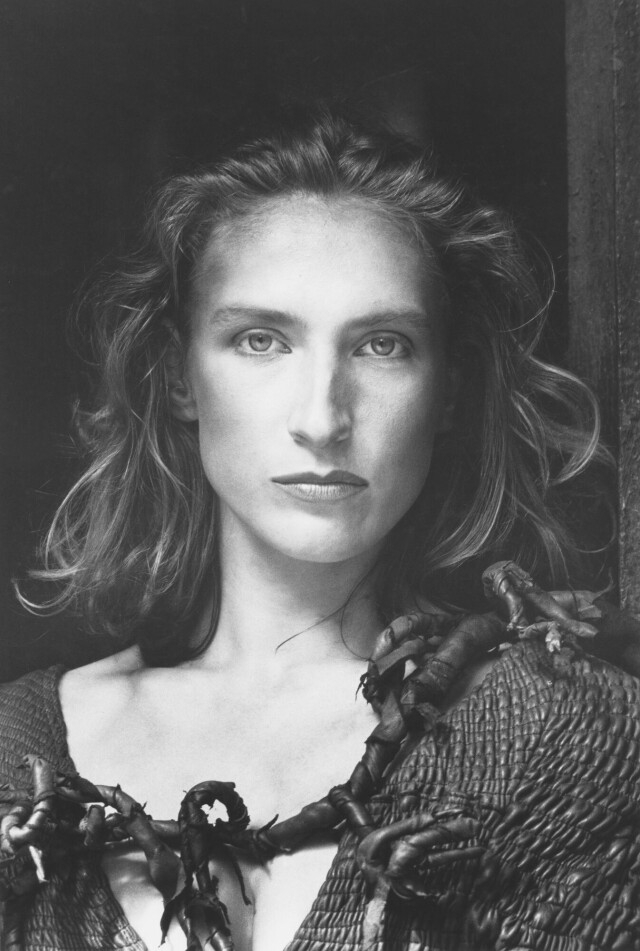

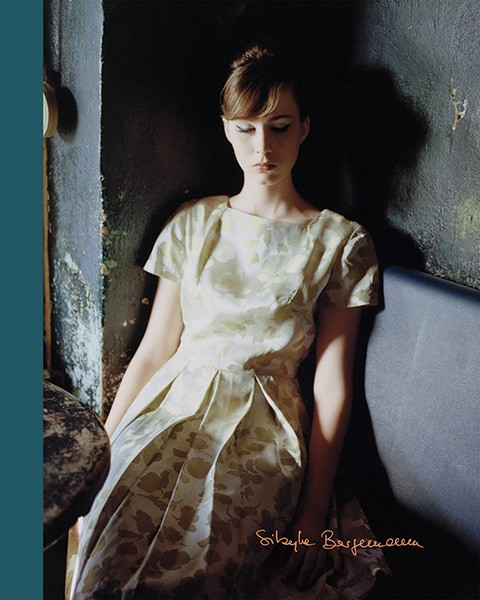

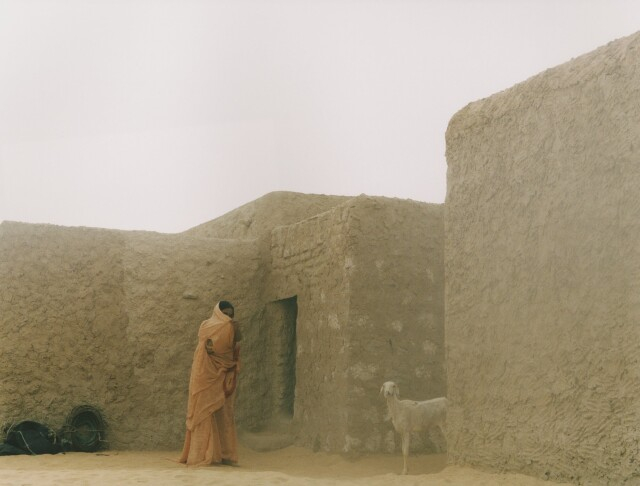

Сибилла Бергеман

Сибилла Бергеман (1941 - 2010), считается одной из самых значимых немецких фотографов с 1970-х годов.

Получила образование в области коммерции, работала секретарем в журнале Das Magazin. Тогда у нее зародился интерес к фотографии.

В 1966 г стала ученицей Арно Фишера - известнейшего фотографа того времени.

Она работала в Берлине, Нью-Йорке, Париже, Токио, Сан-Паулу и многих других городах

Сибилла Бергеман была мастером композиции и осмысленного использования цвета, владела различными стилями фотографии, документальной или портретной, модной, эссеистической или пейзажной.

Сибилла была соосновательницей фотоагентства Ostkreuz в 1990 году.

Работы Бергеман публиковались в таких известных журналах, как «Sibylle», «Sonntag», «Das Magazin», «Stern» и «Geo».

Её фотографии документировали жизнь в Восточном Берлине.

Умерла после продолжительной борьбы с раком. Похоронена в Берлине.

Работы Мастера. Мой выбор.

Прогулка по Питеру #5 Тот самый blue hour

Идет этому городу дождь, и плохая погода идет. Такое все поэтически-нигилистическое все становится. Стойкое. Немного-депрессивное с осознанием бренности всего сущего.

Но в этот раз дождь создал что-то нежное, хрупкое.

Буквально через секунду зажглась подсветка

Жутковатое

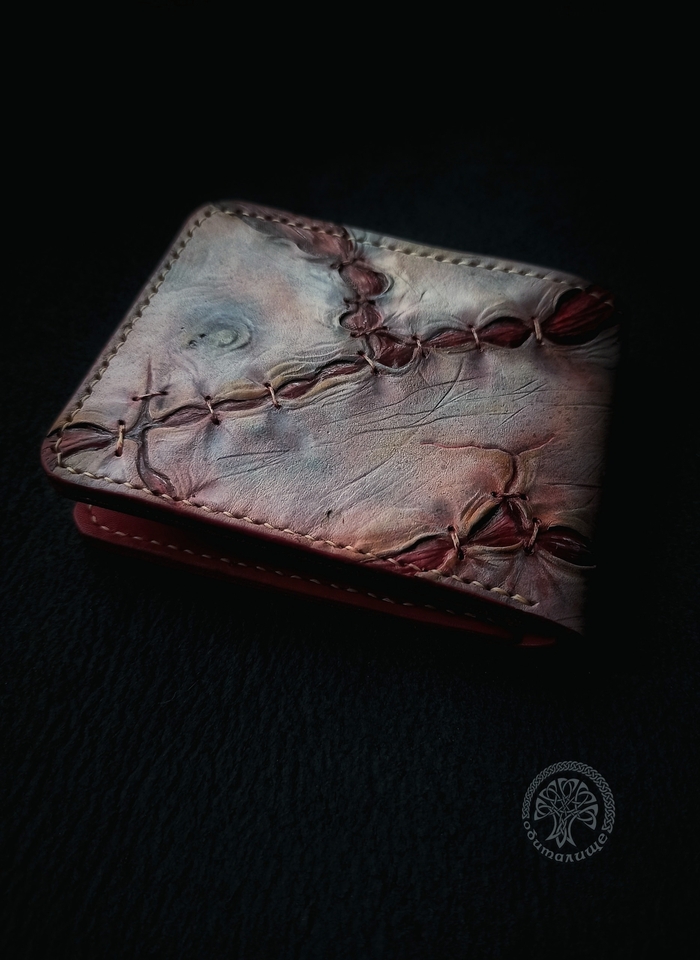

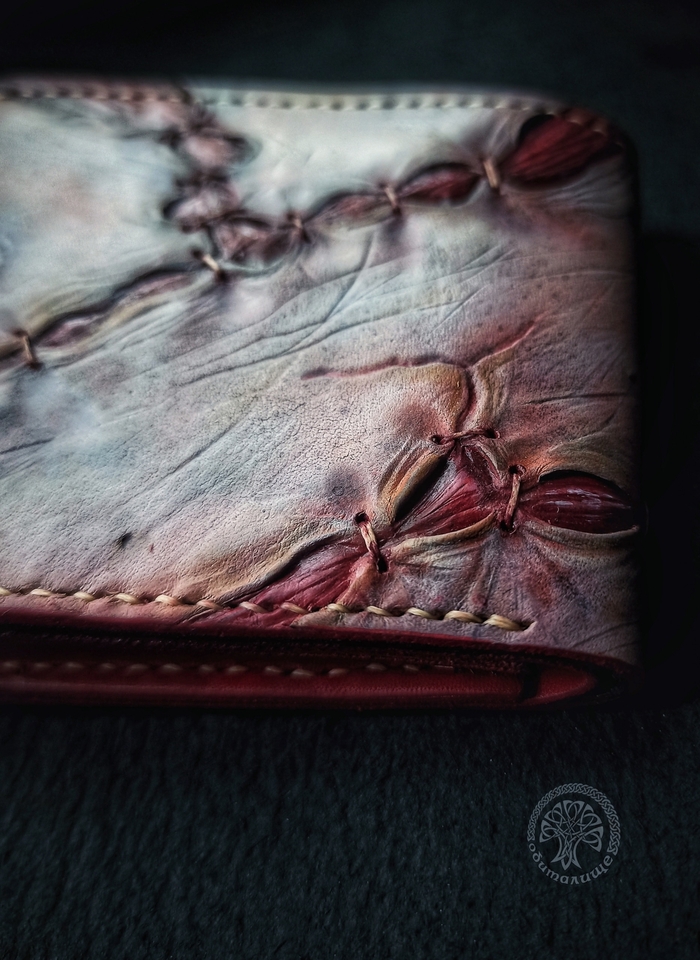

Он всё слышит. Даже твои оправдания, почему ты опять спустил всё на алкоголь и беспутных женщин.

Портмоне "Части тела" ручной работы с художественным тиснением.

Елена Поленова: русский модерн в лягушачьей перспективе

Подобно героиням сказок, она умела разглядеть чудо в простой крестьянской утвари.

Вообразим себе русское искусство рубежа XIX-XX веков без сказочных иллюстраций Ивана Билибина, без замысловатой резной мебели в неорусском стиле, без этой всеобщей одержимости фольклором. Трудно? А ведь у всего этого был свой вдохновитель, причем в юбке — Елена Дмитриевна Поленова.

Родившись в 1850 году в Петербурге в интеллигентной семье (отец — археолог, мать — художница-любительница), Лена была обречена на интересную жизнь. Детство, проведенное в родовых имениях, подарило ей целый мир народных сказок и преданий, которые ей с душой пересказывали бабушки. Культурная среда была столь насыщенной, что учителем рисования для детей Поленовых был не кто иной, как Павел Чистяков — тот самый, что поставил руку всей русской академической живописи, включая Репина и Сурикова. Да, ее брат, Василий Поленов, стал великим художником, но, кажется, Елена Дмитриевна обладала не меньшим, хотя и менее «раскрученным», даром.

Поленова Е.Д. Этюд «Цветы». 1880-е // Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова

Впрочем, для женщины ее времени систематическое художественное образование было почти что квестом. Императорская Академия художеств смотрела на дам свысока, а потому Елене пришлось собирать свое образование по крупицам, как мозаику: Рисовальная школа Общества поощрения художеств у самого Крамского, малая серебряная медаль, парижская студия Шарля Шаплена. Но главным алхимиком, превратившим этот сплав знаний в золото, оставался Чистяков.

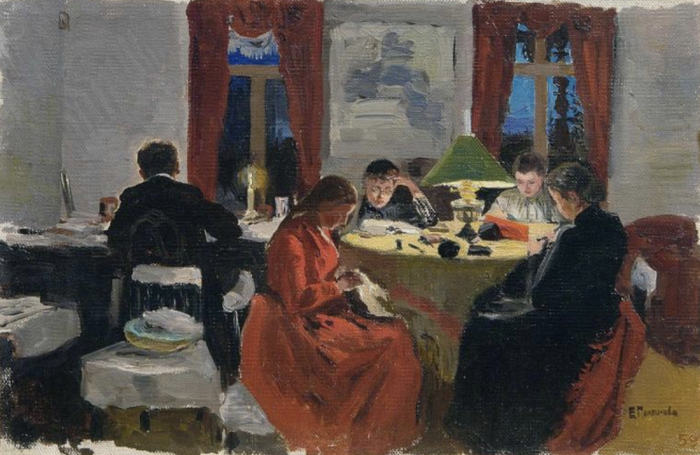

Поленова Е.Д. За чтением. Нельшевка. На даче Антиповых. Этюд. 1889 // Ярославский художественный музей

Ее жажда творчества не знала границ. Увлекшись керамикой, она с такой страстью погрузилась в майолику, что Общество поощрения художеств, смилостивившись, отправило ее в Париж изучать технологию обжига эмалей. Для России 1880-х — жест почти революционный. Вернувшись, она не стала хранить секреты за семью печатями, а устроила собственные «керамические четверги», заражая всех вокруг любовью к ремеслу. Есть версия, что именно ее энергия вдохнула жизнь в знаменитую абрамцевскую керамическую мастерскую Мамонтовых.

Личная жизнь Поленовой могла бы стать сюжетом для мелодрамы. На русско-турецкой войне, куда она поехала сестрой милосердия, она встретила любовь — врача, профессора. Но родители сочли жениха «недостаточно знатным». Брак не состоялся, и Елена Дмитриевна больше не пыталась строить романтические отношения, целиком посвятив себя искусству.

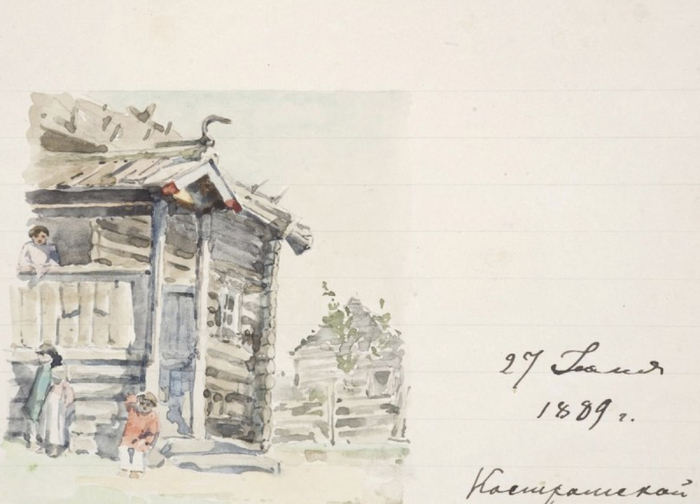

Поленова Е.Д. Северная изба. 1889 г. // Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова

Переехав в 1882 году к брату в Москву, она оказалась в эпицентре художественной жизни. Ее представят Мамонтовым, и с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой они найдут друг в друге родственные души. Вместе они затеяли амбициозный проект — приусадебный Музей народного искусства. Поленова с упоением ездила в этнографические экспедиции, собирая утварь, ткани, зарисовывая орнаменты. Ее цель была не в том, чтобы забальзамировать фольклор в музее, а в том, чтобы вдохнуть его в современность.

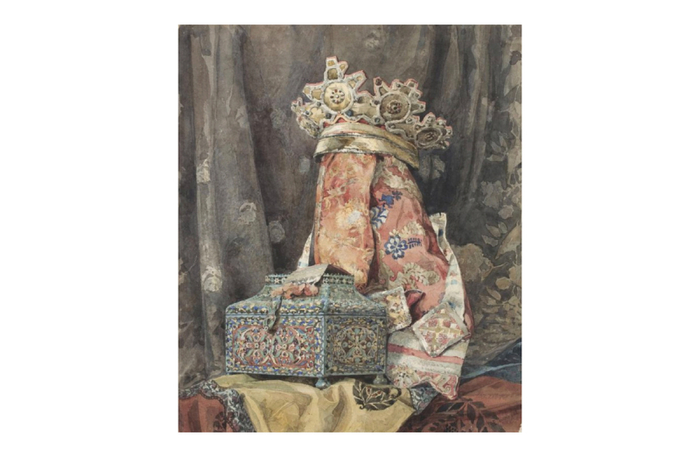

Коллекция народных изделий из дерева и вышивки, собранных Е.Г. Мамонтовой и Е.Д. Поленовой в Абрамцеве. 1880-е // Музей-заповедник «Абармцево»

Именно в Абрамцеве талант Поленовой расцвел в полную силу. В столярной мастерской по ее эскизам рождалась мебель — та самая, что сегодня является квинтэссенцией русского модерна. Она придумала более ста проектов, где археологическая точность встречалась с текучей пластикой модерна. Эта мебель имела оглушительный успех на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сама Елена, впрочем, резчицей не была — эту магию воплощали руки абрамцевских мастеров.

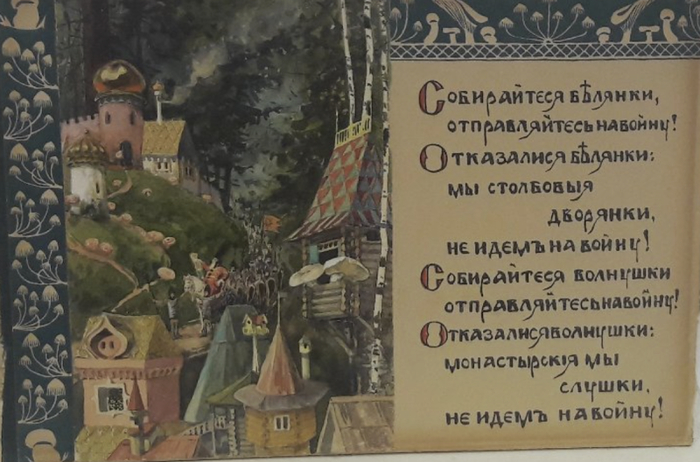

Поленова Е.Д. Сказка о Маше и Ване. "Что же баба? Вихрем мчится". 1888 // Музей-заповедник «Абармцево»

Но главным ее волшебством стали иллюстрации к сказкам. «Война грибов» — единственная книга, изданная при ее жизни, стала катализатором для всей отечественной книжной графики. Билибин, Малютин, Нарбут — все они с почтением называли ее своей крестной матерью. Секрет был в «лягушачьей перспективе». Этот прием, подсмотренный у итальянского Ренессанса, она гениально адаптировала. Это взгляд на мир снизу вверх, глазами ребенка или... того самого гриба. Он уменьшает горизонт, делает обыденное чудесным, а знакомое — загадочным. По сути, это была не просто художественная техника, а целая философия, которую она применяла ко всему: и к сказке, и к крестьянской утвари, видя в них не примитив, а бездну вдохновения.

Трагедия настигла ее в 1896 году: пролетка, в которой она ехала, опрокинулась, художница ударилась головой о рельсы конки. Два года борьбы с последствиями травмы оказались тщетны — в 1898 году ее не стало.

Поленова Е.Д. Натюрморт. 1880-е гг. // Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова

Наследие Елены Поленовой — это тот редкий случай, когда влияние действительно трудно переоценить. Она была тем самым связующим звеном, которое превратило народное искусство из запыленного экспоната в живой источник, из которого пили все. Ее путь напоминает ее же сказочные иллюстрации: стоит лишь чуть изменить угол зрения, посмотреть с «лягушачьей перспективы» — и обыденная жизнь русской деревни преображается в изысканный шедевр. И если вы сегодня откроете книгу о русском модерне или зайдете в соответствующий зал музея, будьте уверены — вы встретите отголосок ее удивительного, теплого и ироничного взгляда.

Чья судьба кажется вам более символичной для эпохи: блистательная карьера ее брата Василия или тихая, но фундаментальная революция Елены? Жду ваши исторические параллели и рассуждения.

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, лектором, основательницей проекта «(Не)критично»

Я веду блог «(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. В подкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал «(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.