Великая Северная война.

Фильм 1. В нем речь пойдет об источниках информации из которых можно черпать знания по данному историческому периоду.

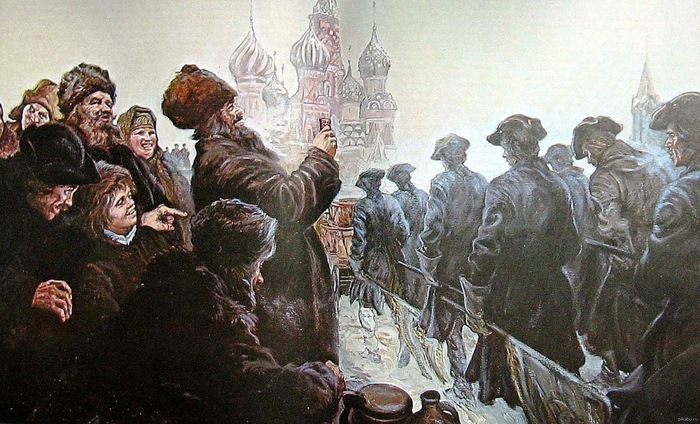

Шведские военнопленные в России

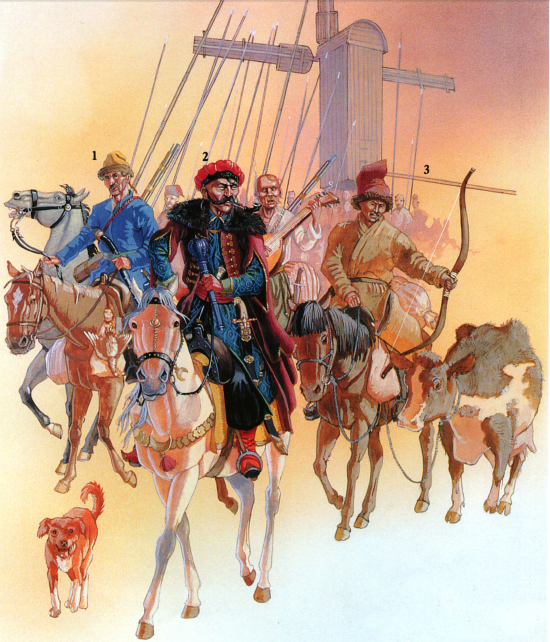

В ходе Северной войны 1700-1721 года немало плененных солдат и офицеров шведской армии, в числе которых были и наемники нешведского происхождения, были направлены вглубь России.

Переходя к обзору использования труда шведских военнопленных в России, следует отметить, что материальное положение офицеров и приравненных к ним статских служителей существенно отличалось от положения рядового состава. Согласно общепринятому порядку их должно было содержать их собственное правительство. Ведал этим снабжением специально созданный в 1709 году в Москве по распоряжению Карла XII фельд-комиссариат. Однако, по большей части нерегулярное снабжение кормовыми деньгами офицерского состава, особенно расположенного в далеком сибирском крае заставляло шведских пленников полагаться больше на собственную энергичность и предприимчивость, умения и навыки, коммерческую хватку. Что же касается форм использования труда рядовых, нижних чинов и многочисленных групп гражданского населения завоеванных провинций, - они были разнообразны.

В более затруднительном положении оказались профессиональные военные, большую часть своей жизни участвовавшие в военных походах и по тем или иным причинам не вступившие на русскую военную службу.

В донесении к Именному указу Петра I «О приглашении Шведских пленных вступить в гражданскую службу при Коллегиях» от 9 августа 1717 года Яков Брюс особенно оговаривает условия этой службы. Обещая «довольное жалование», он подчеркивал: «им довлеет подтвердить о представлении оным сей службы, что она есть гражданская, а не военная, в которую некогда употреблены будут, но в Коллегиях вышереченных чинами и далее пожалованы и награждены будут Его Государевым жалованьем по состоянию и искусству своих дел, и по скончании войны, ежели кто и не похочет, отпущены будут в свое отечество». В то же время указом было запрещено назначение каролинеров (Каролинская пехота (или каролинеры) (швед. karoliner) — это отборный военный экспедиционный корпус, который служил шведским королям Карлу XI и Карлу XII примерно с 1660 по 1721 годы), принявших русскую присягу на службу в Московской и Сибирской губерниях. Отметим, что поступление на службу позволяло выйти из статуса военнопленных и, конечно, поправить свое материальное положение. Несмотря на это довольно выгодное предложение, желающих вступить на гражданскую службу России нашлось недостаточное количество, что вызвало к жизни повторное приглашение, выраженное в Именном указе от 18 декабря 1718 года данном поручику гвардии князю Хованскому : «ежели которые из них не похотят, - сказано в Указе, - то обещай им некоторую награду и притом обнадежь их Нашим именем, что они конечно ни в какую воинскую службу употреблены не будут, и как скоро с ними договоришься, то их и при них багаж и людей их привези сюда в Санкт-Петербург немедленно».

Яков Вилимович Брюс (1669-1735).

Надо отметить, что и в этом случае ожидания Петра на массовый отклик на его приглашение не оправдалось. Причины недоверия пленных к предложению русского правительства более подробно описаны в записках Ф.Х. Вебера: «Тем иностранцам, которые приглашены были на царскую службу в коллегиях, было предписано, чтобы они прямо и немедленно объявили, желают ли они обязаться пожизненно служить у царя. Многие из них не захотели принять это условие и просили об отпуске их, по окончании договорного срока, на который они поступили. Большинство, впрочем, напротив, будучи Шведскими вассалами и пленными, согласились на предложенное им условие, так как, по предстоящему заключению мира, одни из них могли подвергнуться строгой ответственности по возвращении в отечество, а другие не предвидели в нем для себя никакого лучшего положения».

Без преувеличения надо сказать, что многие из умений и навыков шведских военнопленных, превращенных ими в статьи дохода, были необычны и новы для России. Как писал Ф. Х. Вебер, описывая промыслы военнопленных: «Некоторые из них промышляют деланием игорных карт (которых несколько колод князь Гагарин привез Его Величеству); другие вытачивают табакерки и иные вещи из каких-то неизвестных громадных костей, которые они находят там в земле и выкапывают». Что касается упомянутого производства игорных карт, в 1713 году ротмистром Ф.Б. фон Куновым, лейтенантом К. Лейоншёльдом и фенриком (фенрик, фендрик, фендрих, фенрих; от нем. Fähnrich знаменщик) — чин или воинское звание в вооружённых силах некоторых государств) К.М. Сильверельмом был получен даже казенный подряд на их изготовление, по которому в 1714 и 1715 годах им были выплачены значительные суммы в 400 и 450 рублей соответственно.

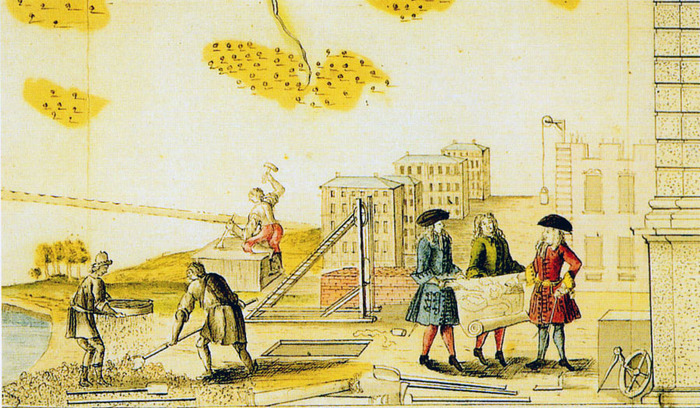

Пленные шведы на строительстве Петербурга

Размер этого вознаграждения более ясен из свидетельства Ф.Х. Вебера, согласно которому пленник мог пользоваться благами относительно безбедного существования на сумму от 12 до 20 рублей в год. В другом месте тем же автором упомянут «Один известный лейтенант, Бременский уроженец, потерявший здоровье в морозную зиму под Полтавой и не знавший никакого ремесла, завел в Тобольске кукольную комедию, на которую стекается множество горожан, не видавших никогда ничего подобного».

Важной статьей дохода старших офицеров служило изготовление предметов роскоши и ювелирных изделий. Европейский опыт шведских мастеров-кустарей оказался весьма востребован в русской провинции. Яган Жеман и Иван Лирнт промышляли изготовлением серебряной посуды. Ротмистр Георг Маллиен, оставивший интересные воспоминания также занимался ювелирным делом и живописью. Ювелиры из шведских пленных Горн и Бар оказались настолько успешны, что могли по воскресеньям кормить 12 своих товарищей. Ювелирные изделия и другие предметы роскоши, изготовленные Иваном Шкруфом (Скрутом) в Тобольске приобретались русской казной. Небольшой ювелирный цех, изготавливавший серебряные и золотые ювелирные изделия некоторое время существовал и в Санкт-Петербурге. А Шахматы, вырезанные из дерева поручиком Эриком Улспаром были преподнесены в дар Петру I губернатором Сибири Матвеем Гагариным.

Евгений Дятлов в роли князя М.П. Гагарина, х\ф "Тобол", 2019

Местные русские подмастерья за определенную плату активно перенимали опыт иностранных мастеров и участвовали в организованных шведами предприятиях, занимаясь выделкой серебра и кости мамонта, шлифовкой драгоценных камней, производством шёлковых обоев. Так, Корнет Бартольд Эннес в Тобольске вместе с артелью, составленной из шведских военнопленных и русских подмастерьев изготавливал обои, украшенные золотыми и серебряными цветами. Среди таких торгово-промышленных артелей существовала артель Христофора Левенгфельта, занимавшуюся поставками леса для строительства, табачную артель капитана Муля, артель поручика Ренольда Рапорта, занимавшуюся изготовлением кирпичей. Капитан Свенсон с подмастерьями занимался изготовлением фитилей, которые приобретались казной. Несмотря на государственную монополию на изготовление горячительных напитков, самогонно и пивоварение также было важной статьей дохода шведских военнопленных. Премьер-фенрик Л. Риддерноф торговал в Казани плодами из возделываемого им сада, впоследствии перейдя на производство вина и табака.

1717 г. августа 29. Проезжий лист, данный сибирским губернатором кн. М. П. Гагариным шведскому пленнику поручику Юрию Тиролю, отпущенному из Тобольска для доставки в Якутск меда, церковного вина, воска, сахара, "масла деревянного" и сукна. Подпись-автограф М. П. Гагарина. Печать Сибирского царства.

Отмечая успешность частных предприятий некоторых пленников, Ф.Х. Вебер писал: «Один известный Шведский обер-лейтенант, также сосланный по некоторым причинам за Сибирь даже, к остякам (за р.Иртыш, прим.ТС), теперь живет там очень хорошо. Он приобрел такую любовь туземцев, что они снабжают его всем, что только ему нужно и во всех делах земли своей спрашивают его совета. Лейтенант этот говорил Блюгеру, что он охотно закончил бы там и жизнь свою, если б только семейству его дозволено было приехать к нему».

Конечно, далеко не у всех дела складывались так гладко. Частным предпринимательством могло прокормиться, по мнению Вебера, разве 1/10 часть пленников из старших офицеров. Прочим был уготован куда худший удел. Как верно отмечал Ф. Берхгольц (Фридрих Вильгельм Берхгольц ,1699 ‒ 1765, голштинский дворянин, в течение многих лет в детстве и юности живший в Российской империи, где его отец Вильгельм был генералом на императорской службе, и известный благодаря подробному дневнику о пребывании в России, который он вёл в 1721—1725 годах, прим.ТС) в январе 1722 года: «Пленные шведские офицеры во время своего тяжелого плена, должны были привыкать ко всему, чтобы добывать себе хлеб, и те из них еще счастливы, которым удалось пристроиться подобным образом и которые не пострадали как очень многие; так например один офицер, при начале войны выступивший в поход прапорщиком, скоро был взят в плен, и много лет снискивал в Сибири себе пропитание тем, что за ничтожную плату нанимался колоть дрова, косить и пахать; между тем молодость его прошла, и он до сих пор, несмотря на заключение мира, принужден здесь собирать милостыню».

Тобольск, 18 век

Многие шведы старшего офицерского состава во время своего продолжительного плена активно занимались науками и искусствами.

Взятый в плен под Полтавой, и прибывший в 1711 году в Тобольск, Курт Фридрих фон Врех (Curd Friedrich v. Wreech) образовал здесь школу, в которой обучались взрослые и дети, русские наравне с иностранцами. Преподавание в ней носило религиозно-нравственный характер. Непосредственно перед ее закрытием штат воспитателей, целиком состоявший из пленных шведов, воспитанников и воспитанниц доходил до 140 человек. Деятельность Вреха вызывала одобрение Петра. По заключении мира Врех отправился через Москву и Петербург в Стокгольм.

В 1719-1724 годах пленные шведы Табберт и Страленберг в составе экспедиции Даниила Готлиба Мессершмидта (1685-1735) исследовали природные богатства Сибири.

Как писал Ф. Берхгольц в январе 1722 года: «В России пленные шведы занимались почти всеми искусствами и ремеслами, что было выгодно как русским, так и им, потому что они, по возможности, обогащались через это, а те пользовались случаем хорошо и дешево убирать свои дома. Я уверен поэтому, что отсутствие пленных, которые были в Москве лучшими ремесленниками и художниками, будет чувствительно здешним жителям». Далее у Берхгольца следует очень интересное замечание: «Большая зала этого дома обита позолоченным, очень красивым, сафьяном, сделанным здесь же в Москве пленными шведами». Вместе с шведским капитаном осматривая дом купца Коха, Берхгольц отмечает: «Позади дома расположен хорошенький сад (с прекрасным прудом), который разбит пленными шведскими офицерами и окончательно устроен водившим нас капитаном».

Карта восточной Сибири, составленная Страленбергом. Париж. 1725 год.

В Тобольске, наряду с другими объектами тобольского кремля и каменными строениями прилегающих к тему земель с 1714 по 1717 под руководством шведского военнопленного Ягана по проекту тобольского архитектора С.У. Ремезова шло возведение знаменитой «Рентереи» - казнохранилища, использовавшегося в основном для хранения пушнины, - основного в те времена товара, благодаря своей высокой экспортной стоимости, окупавшего дорогостоящие строительные проекты Западной Сибири тех времен. По достоверным источникам, строительство производилось силами строительной артели, состоящей из более чем трехсот каролинеров. Многие зарубежные источники подчеркивают личную роль Сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина в организации этого широкомасштабного по тем временам строительства. Ф. Х. Вебер свидетельствует в своих записках: «Князь Гагарин (которого, можно сказать, боготворят в Сибири за его щедрость и доброту), в продолжении трехлетнего губернаторства своего, уже роздал вообще всем пленным слишком 15,000 рублей. Пленные эти выстроили себе Шведскую церковь собственными руками и имеют пастора, бывшего в Петербурге при одной Лютеранской церкви и сосланного Его Величеством в Сибирь за некоторые произнесенные им речи».

Рентерея («Казенная» или «шведская» палата Тобольского кремля).

Труд шведских военнопленных и оружейных мастеров, обнаружившихся среди их массы, также активно использовался русским правительством. В марте 1710 года М. П. Гагарин (В то время князь Гагарин был комендантом Москвы. Его государственная деятельность прямо таки идет рука об руку с пленными шведами, недаром в его смертном приговоре, а его повесили по коррупционным делам, был пункт: планирование отделения Сибири от России с использованием контингента пленных шведов, прим.ТС) получил Указ следующего содержания: «...в Оружейную палату назначались иноземцы шведского полона, мастеровые люди оружейного дела, шесть человек, для управления оружейного дела». Скорее всего их работа заключалась в ремонте трофеев, поступавших в Оружейную палату.

В 1712 году Российское правительство заключило трехлетний контракт с оружейником, шпажных дел мастером Францем Люботеем. Согласно контракту, предприниматель обязался поставлять 10 000 единиц холодного оужия (палашей) в год, «...а буде возможность - делать и шпаги солдатские». Ф. Люботей добился ассигнования 2000 рублей на строительство и первоначальное заведение завода.

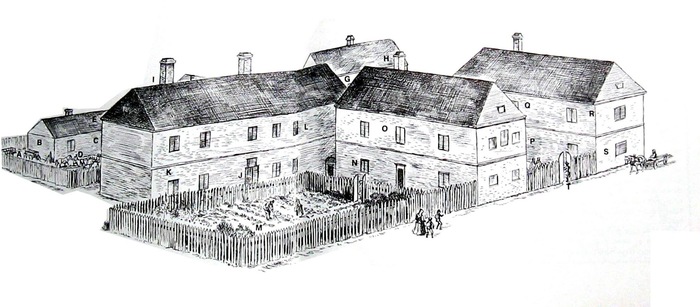

Квартал проживания шведских военнопленных в Тобольске. Реконструкция из книги Оберга и Йорансона "Каролинер".

П.С.: предваряя возможные вопросы в комментариях к этому посту. Я смотрел фильм "Тобол". Я не читал книгу Иванова. Мне не понравился фильм "Тобол". Реальная история экспедиции Берхгольца была в сто раз более кровавой, в десятки раз трагичнее и полностью провалена силами губернатора Гагарина и самого Берхгольца (что собственно и положило конец терпению царя в плане казнокрадства Гагарина, почти 2500 загубленных служилых душ - это вам не кот чихнул, и со второй попытки следствие было доведено до конца и князь, потомок Рюрика, породовитее Романовых, был повешен за шею). Имхо, очередной винегрет из исторических фактов и полуфактов, никчемные додумки, куча анахронизмов в речи и обещанная боевка меня не впечатлила. Костюмы военных пропехавших полроссии из столицы в Сибирь, при первом появлении в кадре выглядят так, как будто они из казармы в Питере повернули на соседнюю улицу. И многое другое. Опять хочется сказать: зачем выдумывать. если все уже произошло это 18 век с кучей письменных источников, как видите все фамилии действующих лиц есть вместе подробными биографиями - бери, пиши сценарий, снимай. Это мое личное мнение.

"Грабить корованы" по-русски

Операция по принуждению Шведского королевства к миру на заключительном этапе Северной войны в 1719 году

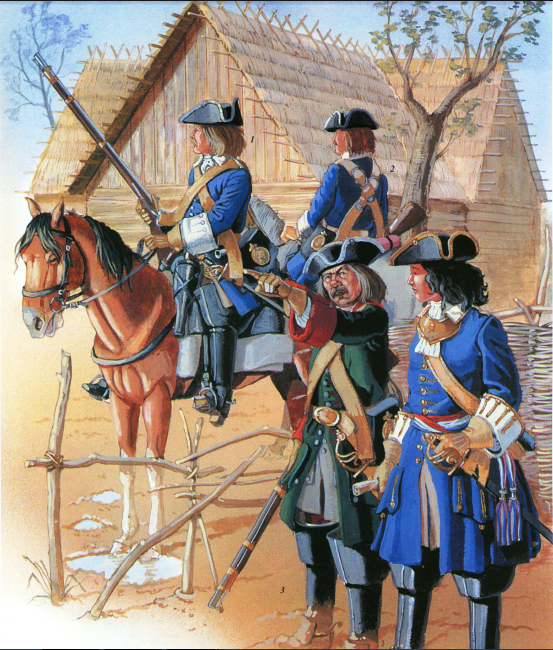

Высадка русских десантов на побережье Швеции в 1719 году — ряд десантных операций на территории Швеции, осуществлённых русской армией и флотом в 1719 году с целью вынудить шведское правительство пойти на подписание мирного договора, который должен был завершить Северную войну.

После того как стало ясно, что переговоры на Аландских островах не будут завершены миром и появилась информация о соглашениях бывших союзников со Швецией, Петербург решил возобновить военные действия. Швецию необходимо было вынудить заключить мир, а для этого требовалось перенести боевые действия собственно на шведскую территорию.

К тому же усложнялась дипломатическая обстановка вокруг России, так как Великобритания предпринимала попытки организовать антирусскую коалицию из Швеции, Дании и Пруссии.

Британцы высказывали большие опасения по поводу усиления русского флота. Британский посланник в Петербурге Ж. Джефферис, сообщая в Лондон информацию о русском флоте, просил правительство отозвать английских мастеров из русских верфей, чтобы нанести вред кораблестроению России. Джефферис считал, что если не предпринять этой меры, Англии «придётся раскаяться». Пётр «открыто высказал в обществе, что его флот и флот Великобритании – два лучших в мире; если сейчас он ставит свой флот выше флотов Франции и Голландии, отчего же не предположить, что лет через несколько он признает свой флот равный нашему или даже лучше чем наш?»

26-28 июня (7-9 июля) прошёл Генеральный совет, который поставил конкретные задачи для парусного и гребного флотов. Парусный флот перемещали к Аландским островам, и он получил задачу прикрытия десанта. Гребной флот должен был сначала провести разведку проходов в шхерах. Затем высадить десант у Евле, для отвлечения сил врага и у Стокгольма. Десанту приказали, что если шведская столица не будет хорошо укреплена, напасть на неё. Парусный флот выделял из своего состава две эскадры. Первая должна была следить за шведскими кораблями в Карлскруне. Вторая наблюдать за шведскими ВМС в Стокгольме.

Кроме того, Пётр хотел оказать на шведское население информационное воздействие – на шведском и немецком языке был напечатан манифест, который предполагали распространять среди местных жителей. В нём разъяснились причины войны, Россия предлагала мир. Сообщалось, что погибший шведский король Карл хотел заключить мир, но нынешнее правительство Швеции желает продолжить войну. Вина за военные бедствия возлагалась на шведское правительство. Шведам предлагали оказать воздействие на своё правительство с целью скорейшего заключения мира. Остерман отвёз в Швецию несколько сот экземпляров манифеста. Об этом документе были извещены и русские дипломаты в странах Западной Европы. Он были должны оказать соответствующее воздействия на общественное мнение.

Для десантной операции были собраны крупные силы: парусный флот насчитывал 21 линейный корабль и значительное количество меньших кораблей с общим вооружением в 1261 орудие. Гребной флот насчитывал 132 галеры и 100 лодок, на борту которых находилось до 26 тысяч десантных войск.

На север был направлен отряд под командованием генерал-майора Петра Петровича Ласси (один из самых успешных полководцев России XVIII века. Ирландец родом, в 1700 году поступил на русскую службу и к 1736 году дослужился до чина генерал-фельдмаршала) — 3,5 тысяч человек десанта на 21 галере и 12 лодках.

Перед походом Петр I выдал инструкцию командующему галерным флотом адмиралу Ф. М. Апраксину, в которой указывалось: уничтожать военно-промышленные объекты, а «людей не токмо не брать, но не грабить с них и ничем не досаждать, но внушать, что мы воюем для того, что сенат их не склонен к миру». Под страхом смертной казни запрещалось касаться церквей. Купеческие суда, кроме английских, голландских и французских, велено было приводить на Аланд, а старые сжигать.

Международная обстановка между тем накалялась. В конце июня 1719 г. английская эскадра адмирала Д. Норриса в составе двух 80-пушечных, двух 70-пушечных, трех 60-пушечных, трех 50-пушечных, одного 40-пушечного, одного 20-пушечного и двух легких кораблей прибыла в Зунд.

Петр I писал: «И притом принуждены мы вам объявить, что ежели вы нас о том о всем подлинно и через письменный... ответ и декларацию не уведомите, и не обнадежите, но приближитеся без того объявления со своею эскадрою к нашему флоту пли землям и местам, то мы принуждены то молчание ваше принять за знак противности и злого на нас умышляемого и вам поведенного намерения против нас и флота и земель наших, и принимать против того в безопасность свои надлежащие меры по воинскому резону»

По пути следования от основных сил отделялись десантные партии, которые направили к материку. Русские войска действовали всего в 25-30 км от столицы Швеции.

В окрестностях г. Нечипенга сожгли металлургические предприятия. Немногочисленные шведские отряды сопротивления не оказывали, при приближении русских сил они разбегались. Так, у Норчёпинга 12 шведских эскадронов отступили, при этом сами сожгли 27 торговых судов и город. Русские захватили большое количество металла и 300 пушек разного калибра.

13 (24) августа силы Апраксина подошли к Стекзунду. На оба берега были высажены отряды по три батальона в каждом под командованием И. Барятинского и С. Стрекалова. На левом берегу отряд Барятинского наткнулся на шведский отряд, состоявший из двух пехотных полков и одного драгунского полка. Эти силы входили в состав корпуса принца Ф. Гессен-Кассельского, который защищал шведскую столицу. После полуторачасового боя шведы не выдержали и побежали.

Столь же успешно севернее Стокгольма действовал отряд генерал-майора П. П. Ласси. 25 июля (5 августа) 1719 г. Ласси высадил 2400 человек десанта для уничтожения железоплавильного завода Леста-Брука. Путь им преградил шведский отряд численностью 300 человек регулярного войска и 500 ополченцев. Угрожая с фронта, Ласси вынудил шведов отступить к основным силам (1600 человек), укрепившим свои позиции в поле. Сковав шведский отряд с фронта, Ласси послал для обхода с флангов два русских отряда. Удар во фронт и с флангов вынудил шведов в панике отступить, оставив семь пушек победителям. 1 (12) августа отряд Ласси подошел к городу Евле, где под начальством генералов Армфельда и Гамильтона было сосредоточено 3 тыс. солдат регулярного войска и 900 вооруженных жителей. Проход на город Евле был защищен 4-пушечной батареей. Из города Упсала двигалось подкрепление. Не «вдаваясь в азарт», отряд Ласси разрушил военные объекты в окрестностях города и двинулся в обратный путь.

Экспедиция русского галерного флота была весьма успешной. Она нанесла шведской военной промышленности значительный урон посредством уничтожения большого количества металлургических заводов. Шведское население было потрясено беззащитностью своей территории. В июле 1719 г. русский посланник на Аландах А. И. Остерман был принят королевой Швеции, которая в резких тонах высказалась о действиях русского галерного флота против шведского побережья. В своем ответе Остерман указал, что эти действия пока носят разведывательный характер, поскольку шведские представители не спешат с заключением мира и практически страны находятся в состоянии войны. Остерман напомнил шведскому правительству о жестокостях шведской армии, проявленных ею в русских пределах, «о чем еще как в землях... так и индо жалостные памяти и ныне явны».

Русские отряды, по данным Соймонова, разорили и сожгли на территории Швеции «городов 8 (включая Нордтелье, Далерон, Судертелье, Тросе, Никепинг, Нордкепинг, Остргамер, Орегрунд), домов сенаторских и шляхетских 141, заводов медных и железных, кожевных и кирпичных 21, сел и деревень, болших и малых 1363, мелниц 43, магазинов (военных складов, прим.ТС) 26». Кроме того, «взято на галеры и на протчие суды железа и меди, сколко возможно было положить. А протчего великое множество в воду побросано и с магазинами жжено. Також и несколко тысячь пушек железных в воду ж побросаны и перепорчены. И как хлеб, так и скот и протчее, что к пропитанию и ползе неприятелю служить могло, истреблено и жжено».

В 1720 году Британия перешла от демонстрации к действиям. В конце мая 1720 г. англо-шведский флот появился у Ревеля. Английский флот насчитывал в своем составе 18 линейных кораблей (от 50 до 90 пушек на каждом), 3 фрегата, 2 бомбардирских судна и 1 брандер. Шведский флот состоял из 7 линейных кораблей (от 64 до 70 пушек на каждом), пинка, бомбардирского судна и 2 брандеров.

Адмиралу Норрису немедленно был послан запрос от командующего русским флотом Апраксина, с какой целью прибыл английский флот, и указывалось, что «такое выше приближение к оборонам здешних мест принадлежащим, не инако как за явной знак неприятства от нас принято быть может и мы принуждены будем в подлежащей осторожности того себя содержать».

Пока шла длительная переписка между адмиралами, англо-шведский флот занялся маневрированием и были предприняты практические действия. Высадившись на острове Нарген, союзные силы сожгли «избу да баню, которые сделаны были для работных людей». Совершив этот «подвиг», они не знали, что делать дальше. Адмирал Норрис убедился, что нападение на укрепленное русское побережье без достаточных сухопутных войск неосуществимо.

Пока союзники в течение трех дней маялись под Ревелем, адмирал Норрис 2 (13) июня получил неожиданное известие о нападении русского десанта под командованием Менгдена на шведское побережье. Союзный флот вынужден был спешно идти к Стокгольму. Норрис даже не дождался ответа Апраксина на свое второе письмо. Так бесплодно закончился поход англо-шведского флота.

В июне 1720 г. новый король Швеции Фридрих I Гессен-Кассельский заявил, что страна не может продолжать войну, если, кроме Англии, ей не окажут помощи Франция и Пруссия. Французский дипломат Г. Де-Лави сообщал: «Король шведский и королева, супруга его, сильно тронуты горестным положением, до которого дошли, стали, по-видимому, сожалеть, что в начале первых переговоров о восстановлении мира на севере предпочли короля Великобритании царю. Они только поэтому согласились на все, сделанные ими в пользу этого государя, так и в пользу королей прусского и датского, уступки, что их уверили, будто за эти уступки им помогут возвратить все провинции, отнятые у Швеции царем; а между тем не только эти уверения не исполнились в действительности, но они увидели себя в необходимости купить мир с этим монархом путем еще новых уступок».

Посланник Де-Лави в письме во Францию от 30 августа (10 сентября) указывал, что Россия становится с каждым днем все могущественнее и опаснее для соседей. Однако царь показывает «расположение жить в мире... и примириться со Швецией... Англия нисколько не пугает его... Царь пользуется пребыванием своим в столице для улучшения зданий и каналов в городе, а также и для ускорения постройки кораблей. За лето спустили уже четыре линейных корабля и рассчитывают до зимы спустить еще два, а в будущем году шесть; здешнему государю постройки их обходятся гораздо дешевле, чем другим нациям...».

Петр I деятельно готовился к предстоящей кампании. У шведского правительства необходимо было отнять всякую надежду на затягивание мирных переговоров, открытие которых намечалось на апрель 1721 г.

Впечатляют данные за 1721 г., в котором войска П.П. Ласси, действовавшие от Евле до Питео, «захватили и уничтожили 40 шведских каботажных судов. Были разрушены один оружейный и двенадцать железообрабатывающих заводов, сожжены три городка, 19 приходов, 79 мыз, 506 деревень с 4159 крестьянскими дворами».

Если же оценивать общий ущерб шведов за три года, то, по данным В.Е. Возгрина, «было дотла сожжено 8 городов и более 1300 замков, поместий, сел и хуторов. 100 000 голов крупного рогатого скота было забито и большей частью брошено на месте – одна галера вмещала лишь 35 туш. Трофеев было взято на 1 млн. серебряных талеров, а ущерб достиг 20 млн.».

Выполнив поставленную задачу, отряд Ласси 17 (28) июля вернулся в город Васа. Основной результат похода десанта Ласси состоял в моральном воздействии на противника. П. П. Ласси рапортовал М. М. Голицыну: «В здешней земле великий страх происходит, а войско, кроме двух полков, кои здесь в Вестерботе, пошло все к Стокгольму...».

Соответствующими оказались и военно-политические итоги.

«Вся Швеция, – писал в мае 1721 г. М. Бестужев, – в великой бедности и в отчаянии, что больше войны не хотят и что все единогласны в том намерении, наипаче же и войска».

Единственным средством избежать вторжения русских десантов на шведскую территорию было теперь заключение мирного договора. Он был подписан 30 августа (10 сентября) 1721 г.

Петр I был доволен столь благополучным завершением. Он писал русским уполномоченным: «Скорая ведомость нас всех зело обрадовала и что сия трехвременная жестокая школа такой благой конец получила, понеже трактат так вашими трудами зделан, хотя б написав нам и толко для подписи послать шведам более бы того учинить нечего, за что вам зело благодарствуем. И что славное в свете сие дело ваше никогда забвению предатися не может, а особливо что николи наша Россия такого полезного мира не получала...»

использованы материалы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Десанты_на_побережье_Швеции

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ласси,_Пётр_Петрович

http://militera.lib.ru/h/rostunov_ii2/05.html

https://zen.yandex.ru/media/id/5abc934c9e29a229f18dbd4a/pro-...

Нарвская катастрофа 1700 года

На эту тему написано столько книг, статей, трактатов (а также снято куча документальных и не очень фильмов), что грозиться, будто я тут скажу что-то новое — вещь совершенно бесполезная и ненужная. Вместе с тем, предмет описания служит ярким примером того, насколько губительными могут быть паника вкупе с низкой боеготовностью войск. Ну и то, что твоя страна никому, кроме тебя самого, не нужна, ибо иностранцы на службе чужому для них государству не будут заинтересованы в развитии твоей Родины так, как можешь быть заинтересован только ты сам. Да, они могут что-нибудь дельное посоветовать; да, они могут научить, показать то, о чём ты ранее не задумывался даже, но не более того. Ох, предвижу, как некоторые читатели сразу же возмутятся этим словам, дескать, ты, автор, описывая эту эпоху, ничего не путаешь? А как же, например, Боур Родион Христианович? Да, не спорю, немало было таких, кто служил честно и свято России, приняв её своей второй родиной, но «нарвская конфузия» 1700 года смогла отсеять тех «козлищ», которые оказались не способны служить более никому, кроме самих себя. Ну, а об остальных итогах я расскажу вам в конце!

Поехали?

«Трёх королей разгневал он,

И было решено,

Что навсегда погибнет Джон

Ячменное Зерно…»

Хм, казалось бы, причём здесь Роберт Бернс и его стихотворение «Джон Ячменное Зерно»? А при том, что против Швеции образовался т. н. «Северный союз», состоящий из короля Датского, курфюрста Саксонского (он же король Польский) и царя Московского (Российского).

По состоянию на середину-конец октября 1700-го года активным противодействием шведам занимался только русский царь, поскольку первой была выведена из войны Дания, ну а вторым «ушёл по-английски» саксонский курфюрст Август II, осаждавший Ригу. К слову, наш Петр Алексеевич предлагал последнему идти с нами на соединение и совместными силами добить гадину, но тот, видимо струхнув, что шведы пойдут вглубь его наследственных прерий, ретировался в Варшаву.

Само время нашего выступления в поход удачным явно не назовёшь: конец августа 1700 года, то есть, считай, конец лета — осенняя распутица и холода. И в Первую мировую, и в Великую Отечественную воевать в этот период времени было непросто, а тут век XVIII — никаких тебе паровозов и «Студебекеров», и не встретятся свои танкисты, по доброте душевной предлагающие «прыгнуть на броню». Всё ножками, ножками!!! Хотя, конечно же, всё это условности, и сухопутные войска всегда были сухопутными войсками, с примерно одними и теми же трудностями из века в век.

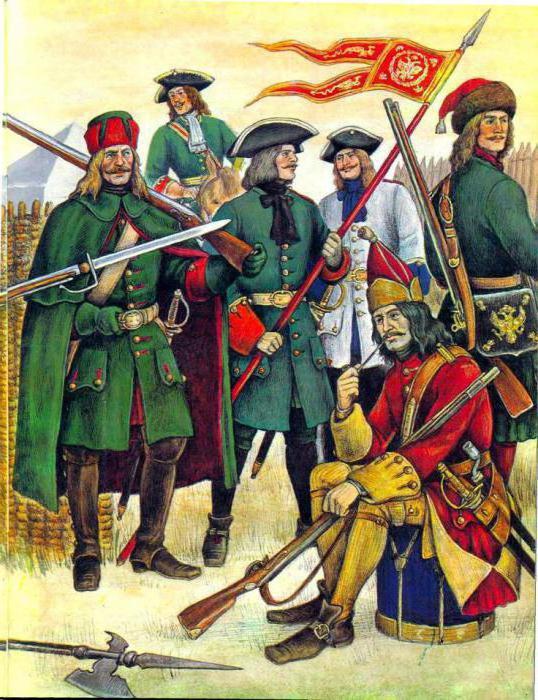

Что из себя представляла русская армия на первый год Северной войны (или Stora nordiska kriget, как говорят шведы)? В общем, кроме двух полков, взращённых их «потешных» войск, особо ничего. Солдат набирали из крестьянского сословия, притом, в теории, должны были брать не профессиональных хлеборобов, а лиц, которые хотя и числятся крестьянами, но занимаются в том числе любой иной деятельностью: конюхи, кузнецы, плотники и прочее. Но вы ж понимаете, у военкоматов всегда свой взгляд на вещи (что сейчас, что более трёх веков назад), а потому брали того, кому крупно повезло (или не повезло?). Если смотреть на всё глазами современного правоведа на ту эпоху, то можно сказать, что человеку очень даже везло: заканчивалось то время, когда ты был вынужден жевать солому с крыши и думать о том, что бы надеть: государство тебя и накормит, и добротно оденет (правда, с вычетом из солдатского жалования за форму).

Типичный русский мужик с мушкетом

Более того, для даточного человека заканчивалась сословная зависимость от помещика, и этот «профит» распространялся в том числе на его жену и детей. В некоторых случаях за лицо, призванное на действительную воинскую даже долги выплачивались из государственных средств. Ох, мне это нравится: ни автокредита, ни ипотеки — живи, как говорится, и радуйся! Требование было только одно: тяни лямку и подчиняйся согласно положениям о воинской службе. Однако не всем подобное было по душе, ибо какая там служба, какая ещё армия? Ребят! Я кузнецом зарабатываю в разы больше, а помещика своего в глаза не видел, и живётся мне под дворянским гнётом очень даже неплохо! Что смотрите так удивленно? Сами же через 316 лет в ВК картинки размещаете о том, что «крепостное право — это гарантированные рабочие места»!

Примерно так выглядела наша армия у стен Нарвы и Ивангорода в 1700м году

Таких вот воинов, толком не подготовив, а лишь одев и вручив ружья, было решено отправить осаждать две крепости (не путать с «Властелином колец»): Нарву и Ивангород, ибо они обе в то время были шведскими. Притом, как только курфюрст саксонский снялся с Риги, то стало ясно, что неплохо бы переходить к «плану Б», а именно кошмарить шведов не с западной, а с восточной части Ингерманландии. Однако Пётр Алексеевич всё же не мог поверить, что благовоспитанные и образованные господа из Европы могут вот так вот просто взять и кинуть, наплевав на всякие союзы, и потому надеялся встретить дорогого друга Августа у Пскова.

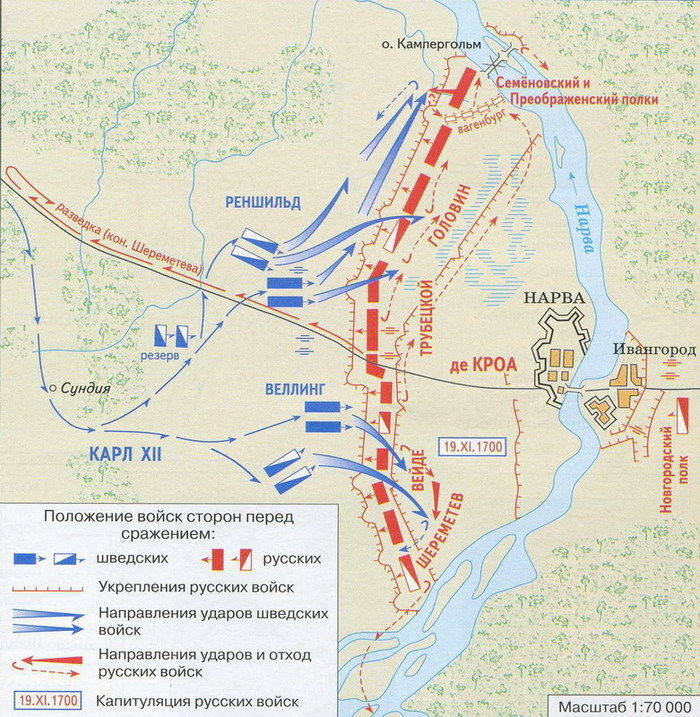

Русская армия численностью около 35 килочеловек переправилась через реку Нарву и, с одной стороны, взяла в осаду нарвскую крепость, а с другой, в своём тылу оставила Ивангород (напротив него стоял новгородский пехотный полк). Притом, как я уже сказал выше, погода была категорически против нас, плюс начались проблемы с продовольственным снабжением армии, что приводило к постепенному увеличению небоевых потерь.

Нарвским гарнизоном командовал генерал-майор Хеннинг Рудольф Горн аф Ранцен, артиллерист по образованию, в подчинении которого было 1300 пехоты и 200 сабель кавалерии, а также городское ополчение. Старый служака Горн, ожидая помощи шведских сил в Эстляндии и нюхая поднимавшийся до верхушек башен и стен запах дымящихся русских щей, обозревая через тогдашний дальномер изорванные кафтаны и дырявую обувь наших войск, наверное, думал, что русский царь, возможно, просто что-то перепутал, что здесь, вообще-то, уже Европа, и «люди приличные»…

А тем временем Карл XII, высадившись в Пернове (современный эстонский Пярну), с силами около 10 000 человек заглянул в Ревель (нынешний великоэстонский Таллин), где держал перед своими верноподданными речь примерно такого содержания:

«Мрачные глубины ужасного Мордора изрыгнули на нас полчища троллей и кремлеботов, которые и днём, и ночью думают над тем, как уничтожить все то, что мы так любим. С ними сам Темнейший Владыка, оком своим еженощно скользящий, жадно всматривающийся в наше благополучие, дерзая поглотить всех и вся…» — и, попутно пообещав сохранение привилегий за верность шведской короне, быть может, даже спросил «не против ли те, кто в XX столетии будут называться эстонцами, что мы их тоже в свою армию или в ополчение заберем?». Впрочем, «против» они, или «за» никого никогда не интересовало (при том ни по какому вопросу), и потому Его Величество стал деятельно работать над сложившейся ситуацией.

Король Карл полон гордости прослушав альбом Sabaton Carolus rex

А думать было о чём! Дело в том, что около 6 000 кавалеристов под командованием Бориса Петровича Шереметева расположились примерно в 100 км от Ревеля (напоминаю — современный Таллин) в Везенберге. Как только наш Борис Петрович узнал о том, что на противодействие ему вышли шведские силы под командованием генерала Отто Веллинга, то он принимает решение отступить на 35 км к более укреплённому Пуртцу, рассредоточив свои силы по деревням Пурц, Гакгоф, Вариель, Кохтель, Иове, а сам с основными силами встал в деревне Пованда. Вроде всё не так уж было и глупо: дороги к Нарвской крепости Борис Петрович перекрыл, НО! Есть тут парочка маленьких «но»: во-первых, нами очень плохо производилась разведка (т.е. мы толком не знали, где может быть противник), а во-вторых, из рук вон плохо неслась караульная служба.

Борис Петрович Шереметев

Сложно, конечно, предполагать, что там было на самом деле, но по факту нападение шведов на Пурц и Вариель явилось большой неожиданностью для русских. Возможно, многие русские, не выставив караулов и спокойно расположившись в крестьянских избах, стали вести «задушевные беседы» с хозяевами на тему: «Ты крестьянин — я крестьянин! Чего нам делить? А давай-ка за дружбу народов!». С другой стороны, и это, наверное, более вероятно, наши кавалеристы могли просто устать, и с радостью променяв палатки на избы, элементарно по-человечески расслабиться, «растянув» спины на лавке.

Малочисленная группа русских, сумевшая «дать дёру» и добравшаяся до основных сил в Пованде, сообщила о творящемся безобразии, и наши кавалеристы поехали в Вариель на разборку с врагом, который, к слову, не сидел праздно, и после непродолжительного боя отступил. Пленные же шведы, видя, что русские их сами боятся, наболтали о каролинской армии не менее 30 килоштыков, гуляющей тут поблизости. Борис Петрович, обронив что-то вроде «ох ты ж ё… моё!», решил отступить ещё на 30 км, к Пюхайоги, после чего, вдохновленный отеческим наказом государя-батюшки Петра Алексеевича, занялся удержанием позиций, но, увы, не свезло. Вместо того, чтобы по-хорошему сказать своим подчиненным «жрать будете, когда шведов оконфузим», разрешил произвести фуражировку, рассредоточив таким образом свои силы, чем и воспользовался противник, да так, что драпать нашим пришлось аж до Нарвы.

А под Нарвой вся артиллерия, которой надлежало разломать стены цитадели, оказалась по большей части не более чем «пукалками», максимум способными рисовать граффити на поверхностях (к дюжей радости какого-нить тогдашнего портала «Наша Нарва»), и потому осаждавших начала съедать грусть-тоска. Не забываем про холод и проблемы с продовольствием (про «дымящиеся русские щи» я для красного словца написал, если что), а также дезертирство и предательство в одном флаконе некоего Иакова (Якоба, Якова, в разных источниках по-разному) Гумерта, иностранца на русской службе, который перебежал к шведам. Кстати, именно после этого Петр I задумался: «А не слишком ли я много плачу подобным господам»?

Тут наступает момент, двояко трактующийся сторонами конфликта. Так, шведы до сих пор считают, что наш царь, которому докладывали о многочисленной армии короля Карла (30-50 тысяч), идущей на подмогу к Нарвской крепости, оставив командование войсками настоящему русскому офицеру Карлу Евгению де Круа, решил под благовидным предлогом сбежать в Великий Новгород, дабы не оказаться в итоге в плену у неприятеля.

Памятная медаль в честь бегства (??) Петра Великого из-под стен Нарвы

Дезинформация с численностью каролинеров, конечно, была очень качественная, ничего не скажешь, НО на мой взгляд, не столько даже публициста-дилетанта, а сколько человека, живущего в нашей любимой и великой России, царь просто очень утомился проблемами, которые видел (снабжение, оружие, порох, одежда), и решил самолично их устранить, попутно устроив различного рода кары. Вспомните его фейл с Прутским походом, когда он со своим войском был до конца! Нет, не мог наш Пётр Алексеевич вот так вот взять и испугаться SABATONа, АББы и ROXETTа! Он, скорее, себе бы пулю в лоб пустил, чем в плен сдался, ибо одно дело от сестрёнки в труселях драпануть (дело-то семейное!), а другое — когда та Европа, в которую он так стремился, узрела бы его в качестве военнопленного.

30 ноября 1700 года герцог де Круа, русский командующий, узнав о прибытии шведов (численность которых нами так и не была на тот момент установлена, а было их на самом деле не больше 9 000 человек), ничего лучше не придумал, как растянуть все силы в одну линию, не оставив резервов.

Карл Евгений де Круа. Такое ощущение, что его рисовали в тот момент, когда ему сообщили о том, что он теперь командующий русской армией

Мне, кстати, вспоминается сражение при Брейтенфельде (Тридцатилетняя война), когда цесарский командующий фон Тилли поступил подобным образом и в итоге битву проиграл. А у нас, в отличие от австрийцев 70-летней давности, за спинами были ещё 2 крепости, которые мы осаждали. Неплохой замес намечался, ой, неплохой!

С 14 часов дня двумя ударами по нашим левому и правому флангам предполагалось смять наши силы, и таким образом задушить центр российских войск. Наше положение усугублял крупный снег в лицо, так что было сложно успеть применить огнестрельное оружие (это XVIII век, не забываем!), а также определить «чо там у свеев», которые, умело преодолели наши рвы и ворвались в лагерь русских войск.

Шведы в русском лагере (кажется, нерке-вермландцы, что ль).

В момент у нас почти не осталось артиллерии, а паника в рядах нашей армии привела к тому, что вопли «Бей немчуру!» принудили сдаваться в шведский плен даже тех иностранных офицеров, которые, в общем-то, и рады служить России, но умирать так глупо явно не желали. Сам герцог де Круа едва спасся от гнева своих подчиненных, и со словами «Я сдаюсь!» чуть ли не обнимал шведов.

Мы пытались бежать с поля боя, используя понтонный мост через реку Нарва (Нарова), но поскольку на такие нагрузки он не был рассчитан, то многие наши солдаты нашли свою смерть в ледяной воде неприветливой реки.

Схема сражения

Однако не всё было так уж плохо. Помните, я в начале статьи говорил, что наша армия под Нарвой состояла исключительно из новобранцев, и только два полка имели реальный боевой опыт? Так вот, стоявшие на правом фланге Семеновский и Преображенский полки, а также тащемта Лефортовский не дрогнули, и, заняв вагенбург (т. е. это когда телеги и повозки паровозиком сцепляются) да организовав «гуляй-город», отбивали все атаки неприятеля. Все те наши солдаты с других участков, кто не поддался панике и кто отступил, а не побежал (а там так выходило, что, следуя к понтонному мосту, ты пробегаешь как раз мимо позиций «потешников»), прибыли в расположение не переставших сражаться преображенцев и семёновцев. Мы держались на той позиции так, что даже король Карл не смог личным примером мотивировать своих солдат на взятие наших укреплений, ибо в атаку-то пошли, но ничего из этого не вышло.

Карл мотивирует.

К вечеру стало ясно, что, хотя русские понесли серьезные потери, но и у шведов не все в порядке, ибо немалая часть каролинеров, дорвавшись в нашем лагере до русской водки, перепилась в хлам и, таким образом, на сутки потеряла боеспособность. Хм, наверное, я бы на их месте поступил бы так же! Война-то подождет, не денется никуда, а вот винцо ждать тебя точно не станет, ибо другие выпьют его — и делов! Кроме того, вражеский алкоголь ведь тем и сладок, что ты его не купил, а захватил, так что, значит, он твой по праву военного времени! Как итог: два шведских отряда, приняв друг друга за противника, вступили в боестолкновение.

Наверное, именно в тот момент Карл XII, как трезвенник, решится на ограничение потребления винно-водочной продукции в действующей армии, от чего потом его солдаты, офицеры и генералы будут весьма плакать.

Мы же потеряли центр, но стояли по флангам. Притом, хотя нас и рассекли, но, придя в себя, мы оказались вполне боеспособны продолжать сражение. Однако не забываем, что наши офицеры считали, что русским противостоит не менее 30 000 шведов, кроме того, после сдачи в плен де Круа у нас не было единого командования, а поскольку наши генералы (Долгоруков, Головин, Имеретинский, Трубецкой, Вейде) фильма «ДМБ-2» не смотрели и были незнакомы с фразой прапорщика Казакова (в исполнении Арцыбашева) о том, что когда не знаешь, как правильно поступить, то смотришь на погоны, и у кого звёзд больше, тому и подчиняешься, решили начать переговоры о сдаче. Конечно, при иных обстоятельствах, если бы русские имели представление хотя бы только о численности противника и имели опыт взаимодействия, то всё могло бы сложиться совершенно по-иному. Однако мы не знали ни того, сколько шведов, ни даже не владели информацией друг о друге, ибо наш центр был занят неприятелем.

Carolus rex, обозревая похмельные морды своего войска, выразил полное понимание и согласие подобной инициативе со стороны русских, пришедших к нему в разное время с обоих флангов.

Правда, сначала наши хотели уйти под гром барабанов, пенье флейт и трепет своих знамен, но король, видимо поняв, что русские никакой информацией не владеют, сначала вроде согласился, но потом внёс свои коррективы. Казалось бы, что такого: оставь московитам личное оружие и знамена? Ан нет, граждане, Карл хотел сыграть в том числе и на самолюбии нашего царя! Однако наши гвардейские полки покинули место сражения, не потеряв знамен и не сдав оружия. Наложенное Карлом ограничение затронуло полки нашей обычной пехоты.

Момент, когда с русскими тебе свезло по-крупному в последний раз за следующие 20 лет.

Возможно, Его Величество считал, что эти части нашей армии сражались весьма вяло, и потому не заслужили чести сохранить свои регалии.

Таким образом, в первом крупном сражении Северной войны мы потеряли около 8 000 человек,190 единиц артиллерии и 210 знамен против 700 убитых шведов.

Сказать, что Пётр Великий от такого расстроился — значит промолчать. На продолжительное время и он, и его армия стали предметом для анекдотов в Европе, но наш царь-батюшка не унывал, и, напевая что-то вроде

«Ай, люлИ-люлИ-люлИ,

Буду строить корабли!»

наконец-таки вернулся к «плану Б», отвоёвывая русский Ореховский уезд с иного конца — с Нотебурга (1702 г) и далее Ниеншанц (1703 г.), опять-таки Нарва (1704 г) и Корела-Кексгольм с Выборгом (1710г.), но это уже совсем другая статья!

Источник: Cat_Cat Автор: Хандога Дмитрий

Личный тег автора в ВК — #хандога@catx2

Читайте также:

Русско-шведская война 1741-1743 гг

Успех или провал?

Доктор Струэнзе или «не нарушай врачебный этикет!»

За что мы воевали в Северной войне?

Зачем Пётр I больше двадцати лет воевал на холодных берегах Балтики? К чему такое напряжение сил и большие жертвы? Что получила Россия кроме Санкт-Петербурга — столицы на окраине империи, строительство которой любят объяснять прихотью Петра? Об этих и других «почему» Северной войны — в нашем материале.

Надо что-то делать…

К концу XVII века Россия была периферийной державой, с минимальной ролью на мировой арене. Какое-нибудь ничтожное немецкое княжество больше влияло на мировую политику, нежели огромное русское государство. Когда в 1648 году подписывался Вестфальский мир, определивший судьбу Европы на следующие полтора столетия, делегацию России туда даже не позвали.

Разумеется, такое положение дел никак не могло устраивать русских. Но для вхождения в число мировых держав необходима была сущая малость: выиграть войну против другой мировой державы.

Порядки в XVII–XVIII веках были суровые. Место под солнцем можно лишь завоевать. Тогда ещё не слыхали, что можно достичь величия благодаря экономике. Да и экономические успехи стран напрямую зависели от их военной мощи. Никакие «гонконги», «кореи» и «сингапуры» в это время были просто невозможны.

Выход к морю или смерть

Русская экономика XVII века была замкнутой. Объёмы внешней торговли невелики. Русский экспорт контролировала Англия. Почти вся торговля на Балтике находилась в руках Швеции. Или же иностранные купцы платили шведам за возможность плавать по их «внутреннему морю». Да и не было у России на тот момент уникальных товаров, которые она могла бы предложить на мировой рынок. Шведский лес и железо — лучше и ближе, зерно могли поставлять Польша и Пруссия. Оставались разве что мёд и воск, да ещё меха. Но увы, в это время европейцы уже начали активно проникать в Северную Америку, где обнаружили настоящее пушное царство, причём связанное с Европой быстрым морским маршрутом.

Экономика любой страны того времени основывалась прежде всего на торговле. К сожалению, до победы над Швецией наши торговые возможности были крайне ограничены. Железных дорог не было, везти товары (тем более сырьё) по суше — слишком дорого. Ну а любую попытку завести морскую торговлю и ликвидировать шведскую «естественную монополию» потомки викингов решительно пресекали.

Выход был очевиден. России неизбежно пришлось воевать со Швецией.

А может, Турция?

Но воевать со страной, которая совсем недавно огнём и мечом пробилась в число великих держав и имела превосходную армию, было очень страшно. Тогда Пётр решил прозондировать «южный вариант», предполагавший войну с Турцией и выход к морскому пути через Чёрное и Средиземное море.

Планы кампании на юге имели давнюю, ещё допетровскую историю. Там лежали обширные пустые земли, исторически являвшиеся частью русского государства. Там находилось Крымское ханство, откровенно жившее за счёт разбоя. И наконец, там было море, а это значит — порты и торговля. Но скоро выяснилось: воевать на юге не получится. Османская империя в начале XVIII всё ещё оставалась очень грозным противником. Одолеть её в то время не получалось ни у одной европейской страны. Локальные успехи, победы в сражениях и выигранные войны были, но вот сокрушить могущество османов пока не удавалось.

Кроме того — как всегда на войне — вставала проблема снабжения. Чтобы воевать на побережье Чёрного моря, надо было наладить регулярные поставки провизии и пополнение армии. И если отправить на юг свою армию Россия могла, то сделать её нахождение там не подвигом, а обычной задачей — ещё нет.

И наконец, возникал вопрос — «зачем?». Выход из Чёрного моря контролировался Турцией. Османы могли легко перекрыть торговый путь через южные моря и тем самым обесценить любые победы.

«Бесполезная» Прибалтика

Оставался единственный вариант. Те самые «никому не нужные», негостеприимные берега Балтики. Впрочем, шведы совсем не считали их никому не нужными. Имея контроль над Прибалтикой, они создавали такую ситуацию, в которой любая конкуренция со Швецией оказывалась невозможной.

Земли, за которые воевала Россия, совсем не были бедными и негостеприимными. В России случалось такое, что присоединение новых территорий приносило больше расходов, чем доходов. Так поначалу было с Кавказом, так было со Средней Азией, но к Прибалтике это не относилось никогда. С самого момента завоевания эти владения приносили неплохой доход в казну.

Это ещё если не вспоминать, что контроль над Прибалтикой стал одним из ключевых факторов расширения русского влияния в Польше. Недавно главные конкуренты русских — поляки — быстро обанкротились, а их государство разделили между соседями.

Россия была разорена?

Очень любят рассказывать, что Россия была разорена Северной войной. Тут в ход идут аргументы и про потери населения, и про увеличение налогового гнёта. Да, это правда. Но давайте посмотрим на это с другой стороны.

Петровские реформы оказались успешными. Промышленность получила мощнейший импульс развития. Строились заводы, открывались месторождения полезных ископаемых. Именно благодаря итогам Северной войны Россия превратилась в крупнейшую торговую державу.

Начала развиваться русская морская торговля. Хотя ещё за пятьдесят лет до этого весь мир был уверен: русские совершенно не способны плавать по морям.

Россия XVIII века постепенно начала избавляться от зависимости от иностранных специалистов, без которых в прошлом столетии и шага ступить не могла. И это касалось любых вопросов — начиная от армии и заканчивая строительством самой обычной фабрики.

Экономика очень быстро оправилась от напряжения, вызванного войной, так что XVIII век стал эпохой расцвета и небывалого подъёма русского государства.

Государственный бюджет России вырос с 1,1 миллиона рублей в начале царствования Петра I до девяти миллионов рублей в последние годы его правления.

Вся Европа поражалась тому, как на восточной окраине, на месте всеми забытого Московского царства, выросла великая империя.

Непобедимые шведы

Ещё один часто задаваемый вопрос: «Швеция — небольшая страна, как можно столько времени воевать с таким маленьким государством?».

Во-первых, в прошлом значение государств и их армий оценивалось совсем по-иному, чем сейчас. Во-вторых, тогдашняя Швеция — совсем не маленькая держава. Она, кроме собственно Швеции, включала обширные владения в северной Германии — Переднюю Померанию, Бремен и Висмар; земли в Прибалтике — Финляндию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию.

Армия этой скандинавской страны после Тридцатилетней войны имела высочайшую репутацию, не уступавшую французам. «Маленькая» Швеция в XVII веке успела побить огромную Польшу, успешно воевала с Данией.

Да и не размер государства в XVII–XVIII веках определял силу его армии и флота. Нидерланды сражались с великой Испанией и победили, а затем выиграли две большие морские войны с Англией. Пруссия при Фридрихе Великом успешно воевала чуть ли не со всей Европой.

Так что шведская армия — очень серьёзный противник. Доказано на примере поляков, саксонцев и датчан.

Зачем нам Санкт-Петербург?

Помимо того, что сейчас это один из красивейших городов мира, Петербург принёс России немало пользы. Именно он стал главным центром русской торговли. До появления северной столицы единственным нашим морским портом был Архангельск. Но он расположен далеко на севере — доставка товара туда-сюда обходилась очень дорого. А на берегах Невы уже в 1719 году началось строительство Ладожского канала, позволявшего водным путём доставлять в Петербург товары из любого города на Волге.

Морской транспорт в XVIII веке — самый эффективный способ торговли. Дешёвый, надёжный и быстрый. Так что уже в середине века 96% русской внешней торговли велось по морю, через Петербург.

Можно вспомнить ещё об «опасности размещения столицы рядом с границей». Но, чтобы доказать ошибочность таких рассуждений, надо всего лишь взглянуть в прошлое. За 200 лет враг ни разу не угрожал Санкт-Петербургу. Даже сильнейший в мире английский флот — что во время войны с Великобританией после Тильзитского мира, что в годы Крымской войны — сталкиваясь с необходимостью преодолевать укрепления Кронштадта, не рисковал появляться близ берегов русской столицы.

Источник: warhead.su

Битва при Лесной. 310 лет «матери Полтавской баталии»

Битва произошла во время Северной войны 28 сентября (9 октября) 1708 года. В ходе двухдневного сражения шведский отряд под командованием генерала Левенгаупта был разбит конным «летучим отрядом» Петра I. Отряд Левенгаупта, потеряв от 1/3 до половины состава из 16 тыс. человек, лишившись всей артиллерии и обоза, был вынужден форсированным маршем идти на соединение с основной армией.

О Полтавской битве, увековеченной пером Александра Сергеевича, слышали, наверное, все. Ну, или — с поправкой на современное образование – многие.

Но финальный штрих в стратегии Петра I, приведший шведскую армию в безвыходную позицию под стенами Полтавы — битву при Лесной, традиционно и незаслуженно обходят вниманием. А ведь ход войны, направленный на истощение сил вторжения, мог быть переломлен корпусом генерала Адама Людвига Левенгаупта, посланного в 1708 году на соединение с основной армией шведов.

«Сражение при Лесной» Художник - Жан-Марк Наттье, 1717 год

К осени 1708 года шведская армия начала терпеть жестокую нужду в провианте и фураже для лошадей, и решить эту проблему следовало, по их замыслу, двумя путями: остановкой на зимние квартиры на территории тёплой и богатой провиантом Украины, и огромным обозом корпуса Левенгаупта, который он, вместе с подкреплением в размере 13-16 тыс. человек, должен был привести своему королю.

Тогда вместо (по разным оценкам) 40-45 тыс. пехоты и кавалерии, частично голодной, частично потерявшей лошадей вследствие падежа, Карл XII мог бы выставить у Полтавы полноценное войско в 60 тыс. человек с куда более высоким боевым духом и хорошим физическим состоянием.

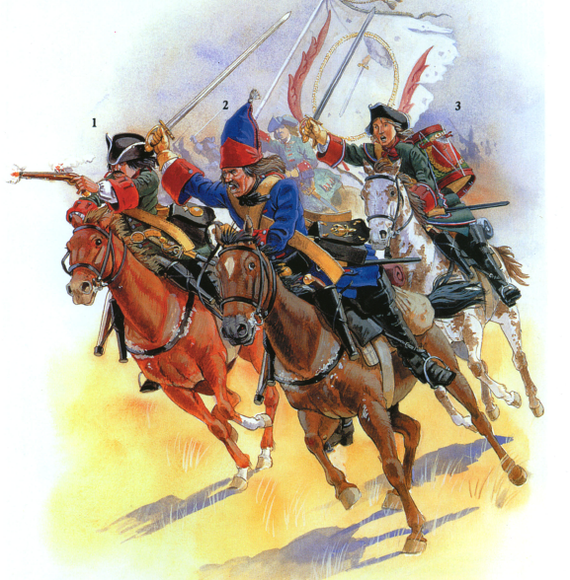

Единственным, хотя и весьма рискованным способом предотвратить это, по мнению Петра, было редкое для тех лет применение манёвренных кавалерийских частей без поддержки других родов войск для упреждающего удара. Так на базе корволанта (фр. corps volant - «летучий корпус») князя Меншикова был создан ударный отряд из кавалеристов и посаженной на коней гвардейской пехоты общей численностью (по разным оценкам) 12-16 тыс. человек, который начал маневрирование с целью перехватить Левенгаупта и его обоз.

Следует отметить, что, несмотря на приблизительно равную численность отрядов, каждый имел явные слабости:

– корволант Петра не имел полноценного обоза и пехотной поддержи, ему было придано лишь 30 легких орудий, что делало его непригодным для долговременных операций и сражений;

— отряд Левенгаупта, при более сбалансированном составе родов войск, имел лишь 16 (по другим данным, 17) орудий, и был вынужден растягиваться на марше, охраняя ценный обоз с провиантом и боеприпасами.

Также отмечался ряд просчётов разведки российской стороны – так, Пётр считал отряд Левегаупта равным по численности 8 тысячам человек, а проводники изначально увели его корволант в сторону от маршрута движения шведского корпуса.

В конечном итоге, отряд под командованием Петра настиг отягощённого обозами Левенгаупта 28 сентября (по старому стилю) на берегах реки Леснянки (ныне – Могилёвская область, Белоруссия). Шведский пехотный генерал рассчитывал спасти переправляющийся обоз, прикрыв его грамотно расположенными на выгодных высотах частями, а также - выставив заслон на выходе из леса. Части заслона были призваны не дать русским войскам развернуться для атаки с марша (см. схему сражения).

Схема сражения. Источник - "Большая российская энциклопедия"

Русские части постепенно стягивались к месту будущего сражения, двумя колоннами выдвигаясь со стороны окружавших переправу лесов. Чтобы не дать противнику расстроить наступающие войска и выиграть время для перегруппировки к атаке в пешем строю, Невский драгунский полк под командованием полковника Кэмпбелла бросился в атаку с ходу, связав шведских солдат боем на ближней дистанции. В этой атаке всадники потеряли более 50% состава – из 604 солдат и офицеров вернулось менее трёх сотен.

Выигранное кровью кавалеристов время сполна использовали русские гвардейские части – построившись, Семеновский, Преображенский и Ингерманландский полки, усиленные гренадёрами и кавалерией, провели стремительную атаку, сбив шведов с передовых позиций, и вынудив отойти к основной. На правом фланге атаку поддерживала кавалерия под общим командованием генерала Фридриха Гессен-Дармштадтского, не давая шведам свободно маневрировать.

Левенгаупт, опасавшийся за сохранность ценного обоза, не мог задействовать все силы для отражения атаки, поэтому в ряде столкновений русские войска получили численное превосходство.

Бой отличался ожесточением и высокой интенсивностью – примерно с 13 часов дня встречные атаки зачастую переходили в рукопашный бой, в ход шли сабли, штыки, палаши и приклады. Существуют свидетельства, что в ходе боя солдаты обеих армий синхронно валились без сил на траву на расстоянии 200-300 шагов от противника, восстанавливая силы. После прибытия четырёх тысяч драгун генерала Боура (см. схему), начавших обходное движения с целью отрезать оборонявшихся шведов от переправы и авангарда, а затем - принудить к капитуляции, русские войска возобновили атаки.

Отошедшие к деревне шведы занимали строения, использовали в качестве укрытия изгороди, переворачивали обозные транспорты, создав подобие укрепленного лагеря и отстреливаясь, одновременно лишив русскую конницу возможности завязать рукопашный бой.

К вечеру небо над деревней и полем битвы затянули тучи. Пошёл снег с дождём, мешая целиться и маневрировать. Истощённые скоростным маршем и затянувшимся боем, русские войска прекратили атаки, и, выкатив на прямую наводку артиллерию, принялись методично расстреливать импровизированный лагерь шведов.

Понимая безвыходность положения и опасаясь подхода к Петру подкреплений, Левенгаупт принял решение идти на прорыв. Бросив более половины ценного обоза, всю артиллерию, раненых и ослабевших солдат, шведы разожгли в лагере множество костров, создав иллюзию присутствия всего войска, и под прикрытием темноты покинули деревню, двигаясь через отбитую переправу по направлению к Пропойску.

Именно в его окрестностях на следующий день отряд под командованием кавалерийского генерал-поручика Гебхарда Карловичу Пфлуга (в ходе битвы командовал левым флангом русской кавалерии) настиг остатки отряда Левенгаупта. Атаковав деморализованных ночным бегством шведов, всадники Пфлуга рассеяли их часть, отбили вторую половину ценнейшего обоза, призванного решить исход войны, и обратили Левенгаупта с оставшимися шестью-семью тысячами человек в бегство в направлении основных шведских сил.

Потери русских, по различным источникам, составили от трех до пяти тысяч человек.

Таким образом, вместо сильного воинского подразделения под командованием опытного генерала, и обоза, способного несколько месяцев обеспечивать нужды армии, король Карл XII в преддверии решающих битв получил несколько тысяч деморализованных солдат без артиллерии и боеприпасов, которых ещё нужно было чем-то кормить.

До битвы под Полтавой оставалось 9 месяцев…

В качестве послесловия

Пётр I следующим образом охарактеризовал эту битву: «…победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало <…> и людей конечно ободрила, и мать Полтавской баталии.»

Судьбы главных действующих лиц сражения сложились по-разному.

Фридрих Гессен-Дармштадтский, генерал-поручик русской кавалерии, внесший неоценимый вклад в ход битвы, был смертельно ранен. Умер спустя несколько недель, и был похоронен с воинскими почестями в Смоленске.

Получивший тяжелую рану (пуля вошла в рот) кавалерийский генерал Боур выбыл из стоя на 4 месяца, но под Полтавой уже снова вёл войска в бой.

Генерал-поручик от кавалерии Пфлуг, довершивший разгром шведского отряда, командовал затем драгунской дивизией в Прибалтике и Померании.

Командовавший шведским отрядом генерал Левенгаупт участвовал в битве под Полтавой, попал в плен, и подписал капитуляцию шведской армии. Умер в 1719 году в Москве, так и не вернувшись на родину.

Литература по теме

Евгений Викторович Тарле - Северная война и шведское нашествие на Россию

Владимир Алексеевич Артамонов - Мать Полтавской победы. Битва при Лесной.

Баянометр ругается на "Историю русской гвардии", где упомянуто сражение.