История нашего мира в художественной литературе. Часть 37.5. «Месть Анахиты»

Всем привет!

Недавно упоминала о Парфянском походе Марка Лициния Красса (115/114-53 до н.э.), и вот так раз – обнаружила, что очередная прочитанная книга как раз об этом.

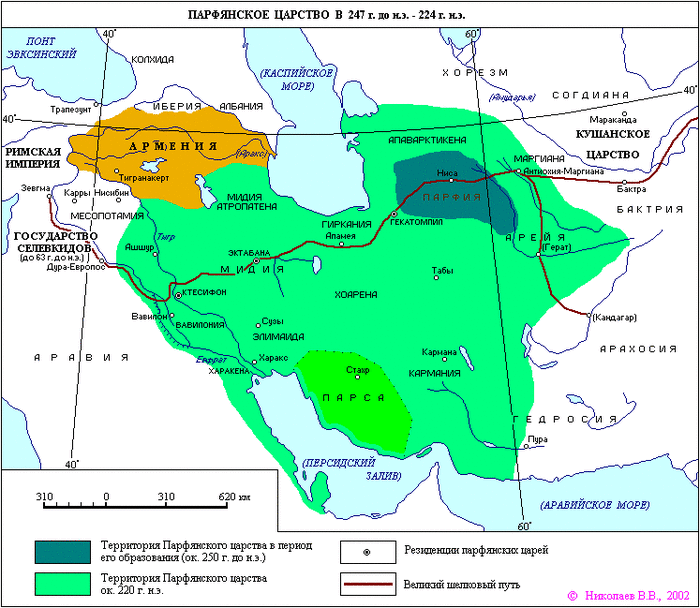

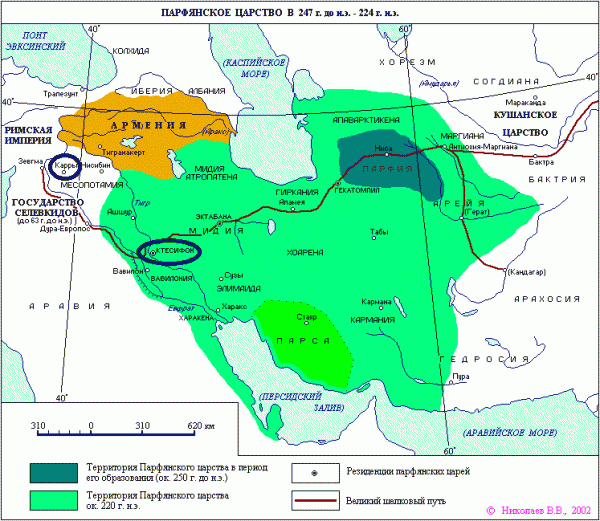

Если верить Плутарху, то ещё победитель понтийцев и армян Луций Лициний Лукулл (ок. 117-56 гг. до н.э.) планировал вторжение в Парфию, но судьба распорядилась иначе. Первым нарушил парфянские границы Гней Помпей, который вторгся в северную Месопотамию, но война тогда не случилась, т.к. Фраат III, сын царя Санатрука, о котором я рассказывала в прошлый раз (История нашего мира в художественной литературе. Часть 37.4. «Парфянин»), сделал вид, что ничего ужасного не случилось, и только сказал «Ай-я-яй, такие действия недопустимы, позор тебе, Гней Помпей» (ну или что-то вроде того, короче, выразил протест). После того, как Помпей отбыл в Рим, парфяне восстановили контроль над прихваченными ранее римлянами территориями. Потом уже, в 57-м до н.э., наместник Сирии Авл Габиний готовился к вторжению в Парфию под предлогом защиты права на престол царевича Митридата, который вместе со своим братом Ородом прославился отцеубийством, а потом ввязался в междуусобную борьбу за трон. И стоило римлянам уйти в Египет, где, по мнению римского руководства, они были нужнее, как Митридат растерял поддержку и стал заметно сдавать позиции.

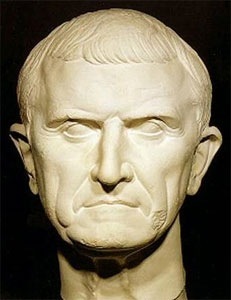

В одной из прошлых заметок я уже упоминала о том, как самыми крутыми римскими полководцами того времени Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем Великим и Марком Лицинием Крассом (был менее крут в плане военных побед, но зато очень богат) был заключен первый тайный триумвират (История нашего мира в художественной литературе. Часть 54. «Клеопатра», «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра» Кстати, перечитывая, обнаружила там ошибочную дату((, которую уже не могу исправить). Тогда я подробно рассказывала о Цезаре, а теперь вот в центре внимания оказался Красс, которому слава не только товарищей, но и других прославленных генералов, очевидно, покоя не давала, потому что его-то все знали главным образом как того, кто подавил восстание Спартака.

Так что свой поход, под всё тем же предлогом помощи Митридату Парфянскому, он начал ещё в 55-м году до н.э., когда он и его легионы отплыли из Брундизия. Само вторжение произошло уже летом 54-го. Приличная часть городов просто сдавалась, поэтому довольно скоро Красс овладел приличной частью Месопотамии. Реальное сопротивление же оказала Зенодотия: Апполоний, градоначальник Зенодотии, сделал вид, что город сдался превосходящей римской армии (или правда сдался, а потом всё вышло случайно) и, как это было обычным делом, запросил гарнизон. Гарнизон, понятное дело, оставили. Почему нет? А армия Красса двинулась дальше. Оставленный легион же однажды ночью жестоко истребили. Что там на самом деле произошло, точно не ясно, как и то, в чем был смысл акции. Наверное, жители города таким образом надеялись выиграть время и подготовиться к последовавшей затем битву. Шансов у них, впрочем, всё равно не было почти никаких. Город пал, и был уничтожен, а его уцелевшие жители проданы в рабство.

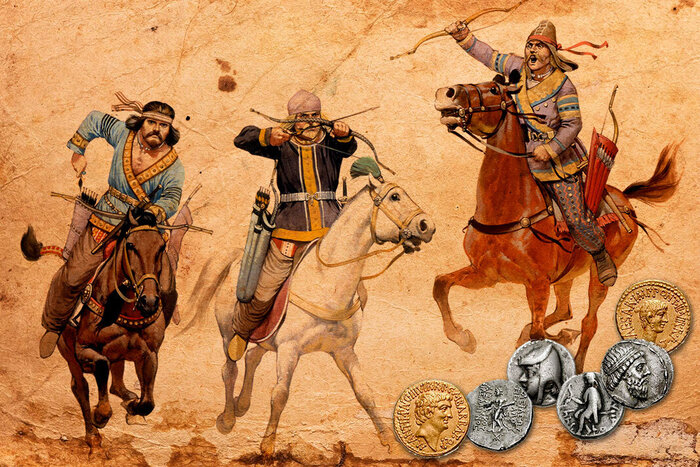

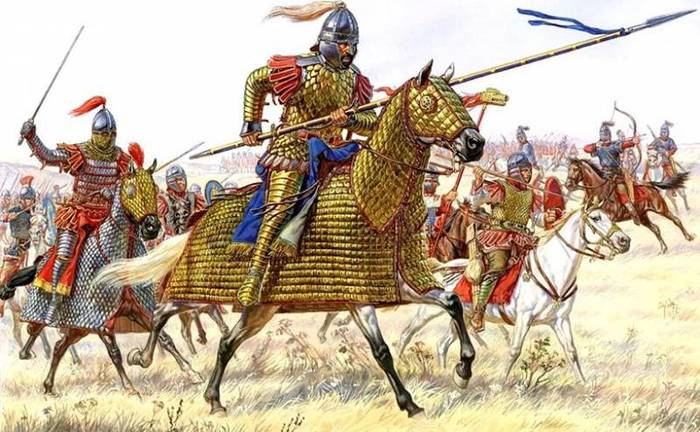

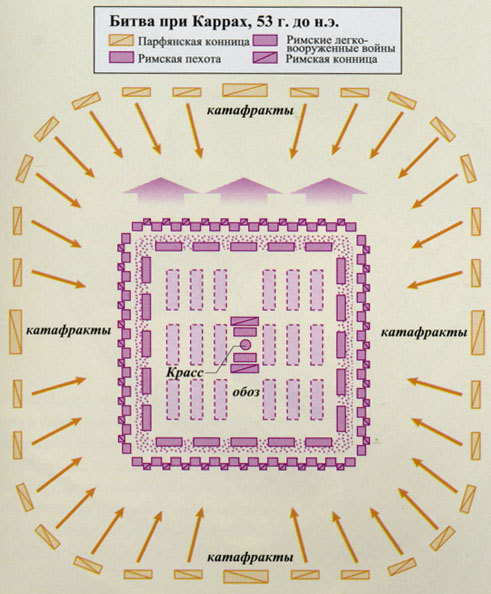

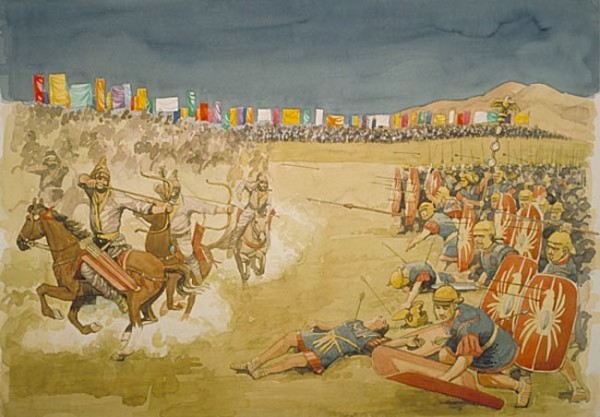

Красс этой победой, правда, очень гордился. А зря. Митридат Парфянский был схвачен после взятия войсками противника Селевкии и казнён, а единым царём страны стал его брат под именем Орода II. Красс подумал-подумал и ушёл на зимовку в Сирию, чтобы продолжить боевые действия с наступлением весны. Вскоре к нему присоединился его сын Публий вместе со своими галльскими всадниками, но римлянам это не очень-то помогло. Как и заверения в готовности помочь от армянского царя Артавазда II, сына Тиграна Великого. Потому что Артавазда куда больше волновали его собственные дела (и он потом даже выдал свою сестру замуж за Пакора, сына и соправителя Орода II). А ещё за это дело взялся знаменитый парфянский полководец – Сурена. Вот он-то и нанёс римлянам сокрушительное поражение в битве при Каррах в мае 53-го года до н.э.

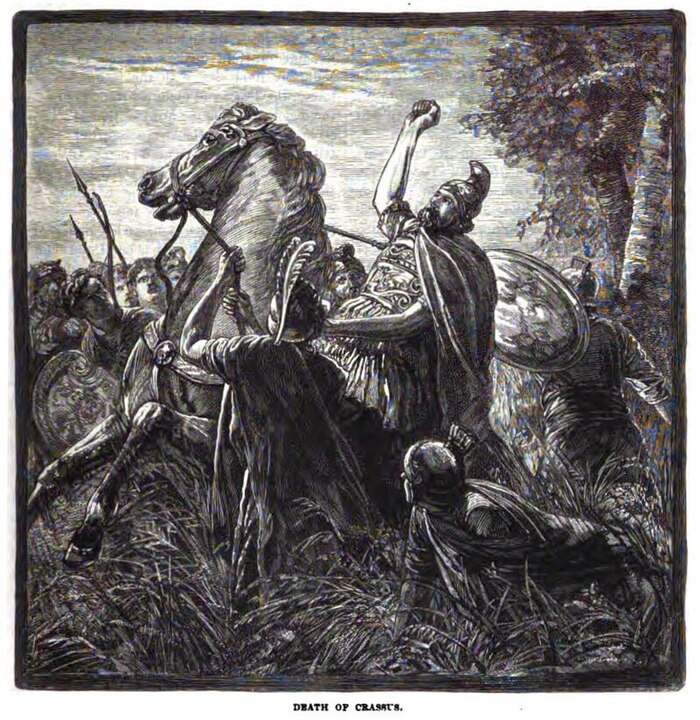

В той битве погиб сын Марка Лициния Красса Публий, а вскоре после окончания сражения убит был и сам полководец. Если верить легендам, ему (или его трупу) парфяне залили в рот расплавленное золото. Символично, потому как Красс на Востоке успел прославиться своими вымогательствами и ненасытной жаждой наживы. Что касается остальных, то половина римского войска погибла, четверть бежала, а остальные попали в плен и были отправлены в Маргиану.

Победитель в той битве, Сурена, тоже после этого радовался недолго. Царь Ород проправил ещё пятнадцать лет, но конец его также славным не назовёшь. О том, что с ними случилось, и о других подробностях этого похода можно узнать из романа

«Месть Анахиты» Я.Х. Ильясова

Время действия: I век до н.э., ок. 56-52 до н.э. – основные события, а также ок. 19-го года до н.э. – время возвращения ранее пленных римлян на родину.

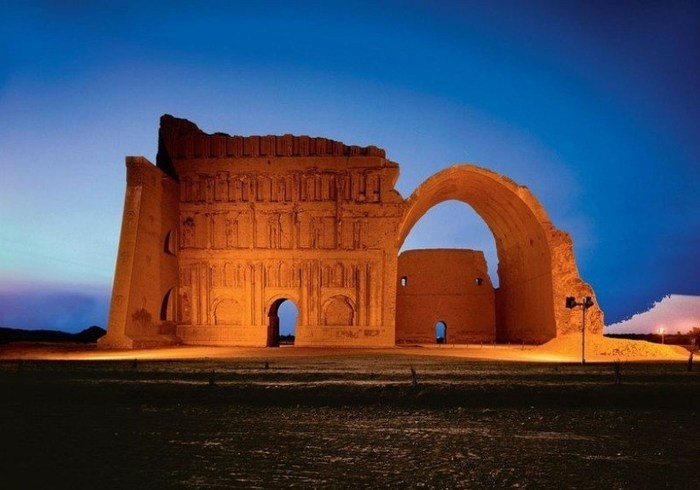

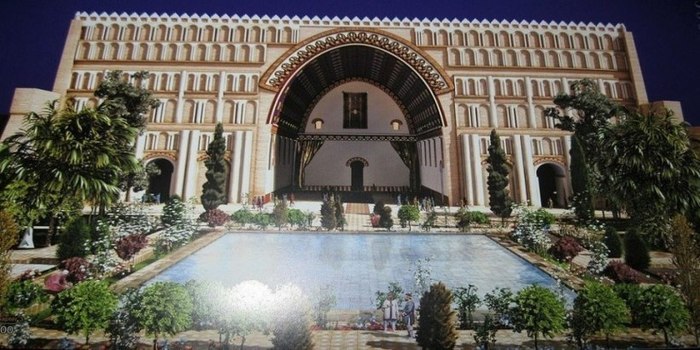

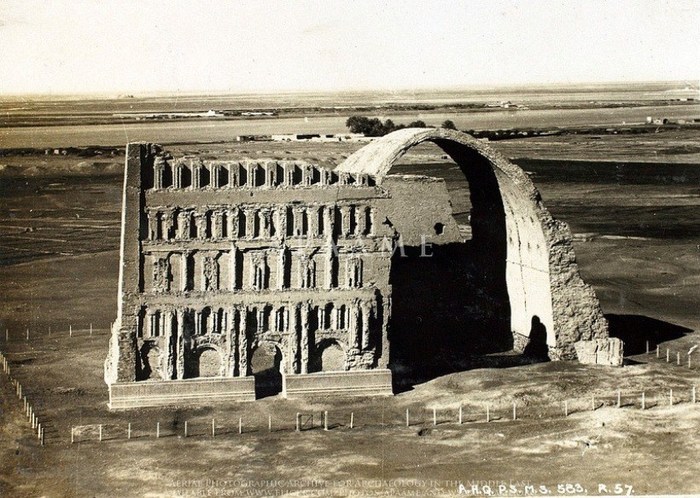

Место действия: Римская республика (современные Италия и Сирия), Парфия (современные Ирак, Иран (г. Ганзак), Туркменистан (г. Ниса)), государство Кангюй в области Шаш (современный Узбекистан).

Интересное из истории создания:

Явдат Хасанович Ильясов (1929-1982) – советский писатель башкирского происхождения, известный своими произведениями на темы древней и средневековой истории Средней Азии. И, хотя жизнь у него была очень сложной, уже в возрасте 19-ти лет он начал работу над своей первой книгой – романом «Тропа гнева», которая, впрочем, опубликована была лишь в 1956-м году.

(Часто можно увидеть другой его портрет, но мне понравился этот. Взяла из поста "К 80-летию со дня рождения Явдата Ильясова" в Livejournal, со статьей дочери писателя, И. Ильясовой)

С 1952-го года Ильясов работал заведующим отделом литературы и искусства, а также переводчиком и корреспондентом уфимской газеты «Ленинец», был литсотрудником в газетах «Ташкентская правда», «Комсомолец Узбекистана», «Физкультурник Узбекистана», и ещё заведующим отделом поэзии в журнале «Звезда Востока – сказывались детство и юность, проведенные в Узбекистане (писатель, к слову, год посещал узбекскую школу). Художественные произведения Ильясов писал преимущественно на русском языке, а публицистические – на башкирском, русском, татарском, узбекском языках. Самые известные из художественных произведений: «Тропа гнева» (1956), «Согдиана» (1959), «Пятнистая смерть» (1964), «Чёрная вдова» (1966), «Золотой истукан» (1973), «Месть Анахиты» (1984), «Заклинатель змей» (1979) и «Башня молчания» (1982).

Роман «Месть Анахиты» был переиздан в 2011-м году издательством «Вече» в рамках серии «Исторические приключения».

О чём:

Закончилась длительная борьба и с Понтом, и с Арменией. Почётный пенсионер Лукулл вел праздный образ жизни в Риме и устраивал свои знаменитые пиры. Как-то раз в гости к нему заскочил Красс и стал задавать какие-то странные вопросы, а потом, наконец, признался, что собирается идти в поход на Парфию, и потому просит совета о том, как правильно войну эту вести, чтобы победить и прославиться. Лукулл то насмешливо, то серьёзно давал ему понять, что идея-то так себе, но Красс и слушать не желал. Наконец, Лукулл вздохнул и предложил, раз так, хотя бы купить у него раба Эксатра, мол, он как раз из тех мест родом и, несомненно, будет очень полезен, тем более, что он не просто грамотен, а полиглот вдобавок. Красс согласился, но столь ценный раб довольно скоро стал его подбешивать, имея при себе всё то, что Красс так не любил (впрочем, неприязнь была взаимна, хотя до поры до времени не принимала острых форм). А ещё Эксатр имел при себе загадочное кольцо, и до некоторой степени был даже рад, что отправится в Месопотамию, потому как ему открывалась возможность, наконец, возвратить эту реликвию в храм Анахиты.

Очень скоро, несмотря ни на что, был объявлен набор рекрутов, и на службу вернулся старый центурион Корнелий, да ещё и молодого сына Фортуната с собой прихватил. Корнелий после всех годов службы являлся счастливым обладателем участка земли в один югер, т.е. переводя в понятные значения, около 25 соток. Многие в наше (да и в его время) могли бы ему позавидовать, но тут есть нюанс – и участок, и дом достались Корнелию от отца, и являлись не только всем его имуществом, но и главным источником пропитания, потому что он и члены его семьи сами обрабатывали эту землю для взращивания злаков и, возможно, овощей. Проще говоря, ничего весомого после долгих лет службы у Корнелия не оставалось, и он был одержим идеей – «вот бы нам ещё хотя бы пять югеров». Фортунат со смесью понимания, насмешки и печали относился к этой мании своего родителя, и явно недооценивал её силу. Именно поэтому война, в которую он оказался втянут, стала для него двойным потрясением.

А где-то там в Маргиане сидел сосланным за неосторожное высказывание в крепости Митридаткерт великий полководец Сурен, тот, кто, по сути, обеспечил парфянскую корону Ороду II, о чём царь никогда не забывал. Вот только хорошо или плохо это для Сурена?

Всем этим людям предстояло встретиться, и судьбы их тесным и самым непредсказуемым образом сплелись в Парфии, благодаря походу Красса. И хоть я немало рассказала в исторической части выше, дальше было много чего интересного и неожиданного.

(Анахита, культ которой, возможно, был связан также с культами таких богинь как Анаит и Атаргатис (Деркето) - это вообще древнеперсидское богиня, почитаемая в том числе как божество вод. Во всяком случае описание в романе отчасти похоже на то, что на фото)

Отрывок:

Хотя было много моментов, достойных цитирования, я решила всё-таки остановиться на этом:

«…Войско в четком строю начало переправу.

Пропустив девять когорт с сигнумами — знаками в виде раскрытой руки или какого-либо животного на древках, увешанных венками и лентами, Красс в повозке сам тронулся в путь.

С реки сошел туман. Течение унесло густую песчаную муть, поднятую войском, и сквозь неглубокую прозрачную воду стало видно, что там, где оно прошло, образовалось на дне широкое поперечное углубление, будто здесь протащили большой круглобокий корабль.

Возница оглянулся на хозяина. Красс не выспался, мерз и потому был раздражен.

— Я возьму левее? — спросил возница. — Чтобы не вымокнуть в яме. Вода сейчас… — Он зябко повел плечами. — Если мне скажут: «Там, на дне, пять монет, достанешь — будут твои», — не полезу.

— Осел! Кто заставит? Здоровье дороже денег…

Красс, нахохлившись, смотрел на дно. Пестрый галечник, желтый, красный и черный. Дно просвечивает сквозь стеклянную воду чешуйчатым бронзовым панцирем.

И вдруг, уже на середине речки, что-то блеснуло, там на дне. По-особому блеснуло. Знакомый блеск

— Стой!

Красс низко свесился через край повозки, всмотрелся в маленький круглый предмет, отливающий в изумительно ясной воде металлическим белым блеском. О, Красс знает в нем толк…

Он сразу забыл, что сказал перед этим вознице. Не отрывая глаз от правильного белого кружочка, так непохожего на продолговатую плоскую тусклую гальку, проконсул быстро сбросил плащ, развязал ремни сандалий.

Вода обожгла ему босые ноги. И впрямь холодна! Но теплый белый кружочек грел ему старое сердце. Красс наклонился, погрузил руку до плеча в студеную воду, осторожно, чтобы не упустить, подобрал монету.

Хм… Последнего римского чекана. Таких еще нет в ходу в провинциях. Монеты этого выпуска при себе имеет лишь Красс.

Он вспомнил, как позавчера выдал сирийцу-проводнику пять драхм задатка.

Значит… Что же это значит?

— Убери свою проклятую повозку! — взревел Красс. — Не загораживай свет.

Возница хлестнул лошадей и шарахнулся в сторону вместе с повозкой. И угодил-таки в яму. Но в ней оказалось не так уж глубоко. Во всяком случае, ног своих возница не промочил.

Вода доходила Крассу до колен. Он стоял в ней, выжидательно наклонившись и вытянув шею, весь звенящий от напряжения, как галл-рыбак на реке Пад, глушащий рыбу острогой.

Вот они. Вторая, третья, четвертая. Сиротливо лежат друг от друга поодаль, на дне ледяного потока. Бедняжки. Ваше место в человеческой теплой руке, в его кошельке.

И он крайне бережно, — не уронить бы и не потерять, — выудил свои монеты, вытер полою хитона и сунул их в сумку на поясе.

Сириец, похоже, был человеком себе на уме. Хорошо, что Красс уничтожил его. А то натворил бы он бед…

Где же пятая? Она где-то здесь. Может быть, запала ребром меж двух галек, и потому не видно ее. Красс осторожно, будто касаясь горячих углей костра, раздвигал стопой и разглаживал мелкие камни. Монета не показывалась.

Тогда он опустился на корточки, утопив зад в жгуче-холодной воде, затем встал на колени. И ползал на них, обдирая по дну и шаря вокруг себя рукой, кропотливо перебирая гальку.

Он так низко наклонился над водой, что она задевала ему кончик носа. Солдаты замыкающей когорты изумленно толпились на сыром берегу…

— Помочь? — предложил возница с завистью.

А-а, болван! «Не полезу»… Полезешь! В костер пылающий полезешь за монетой. Не то что в ледяную воду. Красс относился к деньгам с тем же трепетом, с каким житель Востока относится к хлебу. Деньги — пыль и прах и прочее? Не болтайте, поэты несчастные.

Нашлась! Ее забило быстрым течением под камень больше других и присыпало крупным черным песком. Он вцепился в монету скрюченными пальцами, как в живую скользкую рыбу…».

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Прежде всего, хочу выразить благодарность читателю под ником Gro3nyi, поскольку именно его отзывы о произведениях Ильясова, в том числе о романе «Месть Анахиты», сподвигли меня и прочитать, и написать-таки эту заметку.

Дело в том, что «Месть Анахиты» я присмотрела уже давно, но, когда дошла очередь до этого произведения, поняла, что мне его прочтение и освещение уже вроде как и не принципиально. Но, помня тот наш диалог, решила, что текст не очень большой, и прочитать всё же стоит. И не пожалела об этом.

Сюжет простроен отлично, мы как бы наблюдаем за событиями сразу с нескольких ракурсов, и видим происходящее с нескольких точек зрения, с разными акцентами. По-моему, круто это уже по этой причине. Кроме того, такое построение истории создает несколько линий, за каждой из которых по-своему интересно следить, и не знаешь точно, куда они тебя заведут, и как пересекутся. Хотя пересекутся они однозначно. Тип персонажей, каким представлен Сурен, мне, честно говоря, привлекательным не кажется, но вот за Эксатром и Фортунатом я следила с огромным интересом и волнением, да даже и мерзкий старикашка Красс – персонаж весьма колоритный. Уж как автор обыграл всё то, что о нём и его характере да мотивах было известно из древних исторических трудов.

Отдельно хочу отметить примечательный язык Ильясова, его манеру повествования. Что русский язык не был для него родным, я поняла уже по имени, но вот то, что он даже школу не успел окончить, для меня стало удивительным открытием. Хотя, быть может, именно это и сделало то, как он выражал свои мысли, и похожим на творчество других советских писателей, и непохожим одновременно. Язык его прост, но в то же время слог удивительно певуч и ритмичен, как будто поэму в прозе читаешь. Не знаю, как ему это удалось, но это делает его текст запоминающимся.

Что касается остального, то с исторической точки зрения всё изложено довольно точно, хотя с датами либо я не разобралась, либо в самом деле что-то не билось. Мистический флёр присутствует, но я бы не сказала, что он ярко выражен. Во всяком случае, в действительности акцент делался не столько на реальном проклятье Анахиты, столько на том, как воспринималось то, что могло им оказаться. Приём не нов, но оформлен органично.

В общем, мне книга понравилась. Прочитать её, на мой взгляд, стоит и потому что она хорошо написана, и потому что повествует о не самых широко освещенных в художественной литературе исторических событиях и локациях, к тому же это произведение отлично ложится в мою подборку и выступает как бы продолжением прошлых заметок и мостиком к следующей.

Прошлые посты искать тут: