По данным ВОЗ, почти 3,7 миллиарда человек страдают заболеваниями полости рта. Кариес остается одной из самых распространенных стоматологических проблем в мире, но благодаря развитию реставрационной стоматологии сегодня врачи могут не просто остановить разрушение зуба, но и полностью восстановить его анатомическую форму и функциональность. Ученый Пермского Политеха рассказал, какие материалы для пломбирования безопасны и долговечны, а от каких лучше отказаться беременным и детям, как генетика определяет цвет зубов и почему не все добьются белоснежной улыбки, как выбрать технологию отбеливания и можно ли это делать дома, в каких случаях спасают коронки, а в каких – протезы, какие продукты разрушают эмаль и почему лечить зубы так дорого.

Пломбировочные материалы прошли долгий путь эволюции — от токсичных свинцовых в 19 веке до современных высокотехнологичных композитов, способных имитировать естественную эмаль с ювелирной точностью.

На протяжении большей части 20 века главным материалом для пломб была амальгама — сплав серебра, олова, меди и ртути. Несмотря на прочность и долговечность (такие пломбы служат 10-15 лет), она имеет существенные недостатки: токсичность ртути, высокую теплопроводность и неестественный металлический цвет. Несмотря на все явные минусы, ее крайне редко, но все еще используют в силу дешевизны. Если у вас стоит такая пломба, удалять ее без необходимости не стоит: риск высвобождения ртути при сверлении выше, чем от целой пломбы. Но при замене лучше выбрать качественный материал.

Цемент, композит или керамика: что выбрать для разных зубов

– Сегодня для пломбирования эффективно применение композитных материалов на основе пластмассы или смол, содержащих частички стекла для повышения прочности или пигменты для точного подбора оттенка под цвет зубов. Такие пломбы выглядят естественно, практически полностью сливаясь с собственной эмалью. Наиболее популярны из них светоотверждаемые — фотополимерные. В состав входят частицы кремния и циркония, иногда даже наноалмазы. Ключевое преимущество таких материалов в пластичности, которая позволяет стоматологу точно смоделировать поверхность зуба во время послойного нанесения. Для затвердения используется специальная синяя лампа. Такие пломбы обладают биологической безопасностью, высокой устойчивостью к нагрузкам и долговечностью – могут спокойно прослужить до 15 лет. Некоторые даже содержат фтор, который помогает защитить зуб от повторного кариеса, – рассказывает Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Предшественниками композитных пломб были цинк-фосфатные, силикатные цементы и акриловые пластмассы.

– Широкое распространение получили пластмассовые пломбы из акрила или эпоксидной смолы. Они выгодно отличаются от цементных материалов быстрым затвердеванием, высокой пластичностью и хорошими показателями прочности. Однако необходимо учитывать, что пластмасса является пористым материалом и не рекомендуется устанавливать такие пломбы при глубоких кариозных повреждениях. Они могут стать благоприятной средой для скопления бактериального налета, способного привести к ряду серьезных заболеваний. Также под воздействием красящих веществ такая пломба может кардинально поменять цвет, – объясняет ученый ПНИПУ.

Но акриловые пластмассы не рекомендуются детям и беременным женщинам. Основная проблема этих материалов заключается в содержании метилметакрилата, который может вызывать раздражение пульпы зуба, аллергические реакции и даже местные воспалительные процессы в полости рта. Для беременных это создает дополнительную токсическую нагрузку, а у детей повышает риск осложнений из-за повышенной чувствительности формирующихся тканей.

При выборе материала для лечения зуба также нужно обращать внимание на место для постановки пломбы. Например, для передних зубов больше подойдут композиты, подбирающиеся индивидуально под цвет эмали, тогда как для задних подойдут пластмассовые и цементные.

– Для моляров – задних зубов – иногда используют специальный стоматологический цемент. Он не несет эстетической функции, но защищает внутреннюю часть зуба от воздействия внешней среды после лечения кариеса или других повреждений. Также его могут использовать в качестве временной пломбы для защиты зуба после лечения каналов и до момента установки постоянной пломбы. Однако сегодня предпочтение все же отдают более прочным композитным материалам, – отмечает эксперт ПНИПУ.

Одним из самых эстетически привлекательных и надежных пломбировочных материалов признаны керамические пломбы. Они ставятся в виде накладки, полностью повторяют форму зуба и практически не имеют недостатков, но используются достаточно редко. Это связано с длительным сроком изготовления в лабораторных условиях и высокой стоимостью – до 40 тысяч рублей за зуб.

При установке пломб немаловажным фактором для пациента является цена. Самыми дорогостоящими считаются пломбы из керамики, далее идут композитные, акриловые, а самые демократичные – цементные, которые при этом уступают в прочности.

Коронки и протезы – есть ли разница?

Хотя и коронки, и зубные протезы служат для восстановления зубов, между ними есть принципиальные различия.

– Коронки используют, когда нужно укрепить или восстановить один поврежденный зуб. Их изготавливают из прочных материалов – чаще всего это металлокерамика (металлический каркас с керамическим покрытием) или современный диоксид циркония. Металлокерамика дешевле (от 10 000 рублей), но может просвечивать металл у десны, а циркониевые коронки (от 25 000 рублей) выглядят естественнее и служат дольше, – объясняет ученый ПНИПУ.

Зубные протезы применяют при отсутствии нескольких зубов или целого ряда. Они бывают съемными и несъемными. Для несъемных протезов, как и для коронок, часто выбирают диоксид циркония – он прочный и эстетичный. Съемные протезы обычно делают из акрила – это самый доступный вариант (от 15 000 рублей), который легко подгоняется под цвет зубов, но менее долговечен и комфортен.

Главное отличие в назначении: коронки сохраняют корень зуба, а протезы заменяют утраченные зубы полностью. Выбор зависит от ситуации: для одного зуба лучше коронка, при множественных отсутствиях – протез.

– Если же говорить о долговечности стоматологических конструкций, то она напрямую зависит от их типа. Пломбы служат в среднем 10 лет, съемные протезы – от 5 до 10 лет. Для коронок этот период сильно зависит от материала и может составлять от 5 до 15 лет и более. В этом вопросе большое значение имеет уход за полостью рта и регулярность посещения стоматолога, – добавляет эксперт ПНИПУ.

Также на срок службы пломбы влияет техника ее установки и состояние зуба. Например, если зуб имеет трещины, то пломба простоит меньше, или если в зубе, в который уже установлена пломба, развивается кариес. Чрезмерное сжатие зубов или скрежетание также могут привести к скорой замене пломбы.

Цвет зубов определяет генетика

Цвет зубов закладывается на генетическом уровне еще во время внутриутробного развития. Гены определяют не только толщину и степень прозрачности эмали, но и естественный оттенок дентина – плотной ткани, составляющей основу зуба. Именно дентин, просвечивающий через полупрозрачную эмаль, дает основной тон. У одних людей он имеет теплый желтоватый оттенок (чаще встречается у европеоидов), у других – сероватый (характерен для некоторых азиатских популяций), а у третьих – молочно-белый (чаще у людей с очень плотной непрозрачной эмалью).

Интересно, что генетика также влияет на структуру эмали: у некоторых людей от природы присутствуют микротрещины или повышенная пористость, что делает зубы более восприимчивыми к пигментации извне. Кроме того, наследственность может определять активность ферментов, отвечающих за минерализацию зубных тканей – например, при генетически обусловленном несовершенном амелогенезе эмаль формируется неполноценной, с желтовато-коричневым оттенком.

– Зубы изначально у всех не идеально белоснежные, но из-за возрастного истончения эмали, потребления сигарет, кофе, чая, пищевых красителей или внутренних повреждений зубы приобретают более желтый оттенок. Современные технологии отбеливания позволяют осветлить эмаль на несколько тонов, но дают разный эффект для разных людей: если естественный тон дентина темный, осветлить зубы до голливудской белизны будет сложнее, чем при генетически светлой основе. Отбеливание зубов считается безопасным методом, но при использовании качественных материалов. Процесс может сопровождаться краткосрочным повышением чувствительности зубов, раздражением десен и неравномерным цветом после отбеливания, если уже есть пломбы, – объясняет Владислав Никитин.

Долгое время для отбеливания использовались химические реактивы – кислоты, щелочи, эфиры. Эти методы отошли в прошлое из-за агрессивного воздействия на зубы: кислоты и щелочи не только разрушали пигменты, но и разъедали саму эмаль, вызывая ее истончение, повышенную чувствительность и даже химические ожоги пульпы.

Лазер, капы или гель: какой способ отбеливания лучше

– Сегодня в стоматологии применяют только безопасные составы. Например, кислородное отбеливание в виде геля на основе перекиси водорода (15-40%) с добавлением необходимых для зубов минералов. При попадании на зубные ткани под действием специальной лампы или LED-активатора препарат распадается и высвобождает атомарный кислород. Он, в свою очередь, вступает в реакцию с пигментами, разрушает их. Главное преимущество – моментальный результат (осветление на 4-8 тонов за 1 процедуру), но не рекомендуется при тонкой эмали, – отмечает эксперт ПНИПУ.

Более щадящим, но дорогостоящим способом, является лазерное отбеливание. В этой технологии также используется гель, но с меньшей концентрацией перекиси, который активируется лазерным лучом. Лазер ускоряет химическую реакцию, одновременно «запечатывая» дентинные канальцы, что снижает риск гиперчувствительности. Преимущества: высокая точность (можно обрабатывать отдельные зубы), минимальный нагрев тканей, эффект до 10 тонов. Недостатки: требуется 2-3 сеанса, не подходит при множественных пломбах/реставрациях (они не отбеливаются и будут выделяться).

Применяются еще отбеливающие капы – пластиковая индивидуальная накладка на зубы, заполненная гелем с низкой концентрацией перекиси (5-10%). Из плюсов – минимальная чувствительность. Из минусов – длительный период ношения, может занять 2-4 недели по несколько часов в день или по ночам.

– Метод отбеливания необходимо подбирать индивидуально с врачом. Процедуру желательно выполнять не чаще двух раз в год, чтобы избежать повреждения зубной эмали. Эффект может держаться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и его диеты, – отмечает Владислав Никитин.

Как безопасно отбелить зубы в домашних условиях

– В первую очередь, важно соблюдать регулярную чистку зубов два раза в день. Эффективно использование отбеливающей зубной пасты и ополаскивателя для рта, которые лучше выбирать со стоматологом. Также существует вариант отбеливания с помощью пищевой соды, смешанной с лимоном. Однако не рекомендую проводить такую процедуру, так как есть риск серьезного повреждения эмали, – комментирует эксперт ПНИПУ.

Сегодня маркетплейсы предлагают большой выбор различных отбеливающих полосок и паст, которые обещают быстрый и продолжительный эффект. Но важно помнить, что пользоваться ими нужно с осторожностью, то есть строго следовать инструкциям на упаковке, а перед применением желательно получить консультацию у своего стоматолога. Бесконтрольное и чрезмерное применение отбеливающих средств может привести к нежелательным последствиям – вызвать повышенную чувствительность зубов (реакцию на холодное и горячее), деминерализацию эмали (появление белых пятен) и даже химические ожоги десен. Поэтому нужно отслеживать процесс отбеливания у врача.

Какие продукты разрушают эмаль, а какие – укрепляют зубы

Зубная ткань содержит множество минералов, которые обеспечивают ее твердость и прочность. Эмалевый верхний слой нужен для защиты внутренних зубных структур от механических, химических и температурных повреждений, а также предотвращения негативного воздействия патогенных бактерий.

– Повреждение эмали, обнажение внутреннего слоя, недостаток минералов, заболевание десен и кариес могут повысить чувствительность зубов. Это сделает их восприимчивыми к пище, температурам и чистке. Частое использование абразивных паст и питание могут усугубить ситуацию. При повышенной чувствительности не следует употреблять кислые продукты (цитрусы, помидоры, ягодные соки, газировку), сладости, горячие блюда и напитки, – комментирует Владислав Никитин.

Для укрепления зубной эмали проводят процедуру реминерализации – восстановления необходимого содержания минералов – кальция и фосфора. Стоматологи используют специально разработанные лекарственные составы. Их наносят на поверхность и удерживают несколько минут.

Снизить восприимчивость зубов самостоятельно помогают специальные зубные пасты и гели, обогащенные нужными минералами – фтором, кальцией, калием (нитрат/хлорид). Следует избегать в составах абразивов - карбонат кальция, сода, активированный уголь; SLS (лаурилсульфат натрия), перекись водорода/карбамида, а также кислот – яблочной, лимонной и других.

Если чувствительность связана с раздраженными деснами, нужно сменить зубную щетку на более мягкую.

Некоторые продукты могут способствовать естественной реминерализации зубов. К таким относятся молоко, йогурты, сыры, шпинат, брокколи, орехи и семена.

Почему лечить зубы так дорого?

Высокая стоимость стоматологического лечения связана с несколькими факторами и главный из них – не зарплата врача, как мы привыкли думать.

– Проведение диагностики зубочелюстной системы человека (от рентгенографии до КТ и МРТ) может достигать нескольких тысяч рублей. Значительно влияет стоимость зуботехнических материалов, зачастую импортных. Дороговизна также складывается из организационных расходов: аренда помещений с соблюдением строгих санитарных норм, стерилизация инструментов и утилизация медицинских отходов, лицензия на специализированное ПО для проектирования ортодонтических конструкций, например, моделирования прикуса и других. Оплата труда стоматолога занимает меньшую долю в общей стоимости лечения, – объясняет ученый ПНИПУ.

Какое будущее ждет отечественную стоматологию

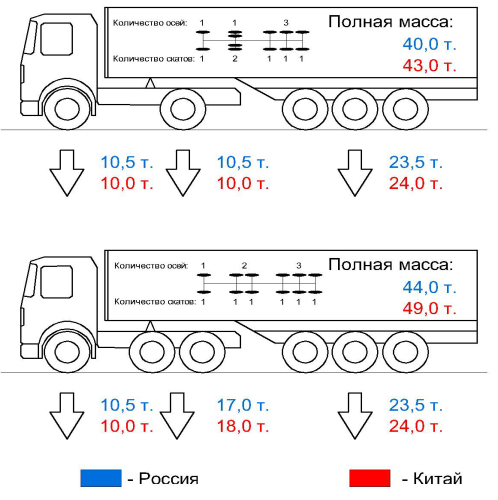

Доля отечественных стоматологических материалов в среднем составляет 1/3 от объема, применяемых в России. Это обусловлено более развитой стоматологической промышленностью зарубежных производителей, активным внедрением новых технологий и более отлаженной системой поставок.

– Однако в данный момент в России ведутся активные исследования и разработки инновационных материалов для стоматологии. Например, изучается возможность применения различных наночастиц для улучшения прочности, устойчивости к бактериям и долговечности стоматологических материалов. Также в перспективе создание резорбируемых полимеров для временного пломбирования, которые могут полностью безопасно разлагаться в организме, разработка новых видов керамики для протезов и коронок, обладающих большей прочностью, и материалов с антибактериальными свойствами для предотвращения развития кариеса в месте установки коронок и протезов, – комментирует Владислав Никитин.