Прилвицкие идолы

В комментарии к посту о том, была ли у славян письменность до глаголицы, ожидаемо пришли родноверы. Один из них не менее ожидаемо запостил новодел авторства господина Чудинова, известного тем, что он читает русские надписи на Солнце. И стал вопрошать, почему учёные не хотят эти «надписи» изучать.

Далее последовала вариация на тему уловки Галилия:

Шлиману было не смешно, и он таких как Вы умыл не по детски.

До сих пор все хохочут!

Если коротко, суть этого псевдоаргумента в следующем: Галилея (Земмельвейса, Шлимана) зажимали, но он оказался прав, нас тоже зажимают, значит, и мы правы.

У меня плохая новость для подобных товарищей: они далеко не первые фальсификаторы истории, которых душат «официалы», вот только их идейные предки не прославились, как Галилей, а давно и успешно забыты. Все слышали о поддельных Велесовой книге или Краледворской рукописи, но сегодня я бы хотел рассказать об ещё одном примечательном случае, а именно о Прилвицких идолах.

История начинается в 1768 году, когда братья Якоб и Гидеон Шпонхольцы продали Иоахиму Хемпелю 46 бронзовых фигурок (из них 20 божков). Якоб был ювелиром, а Гидеон коллекционером антиквариата и чёрным археологом. Братья утверждали, что фигурки ещё в XVII веке случайно обнаружил в церковном саду деревни Прилвиц их родственник, Фридрих Шпонхольц. Важная деталь: они заверяли, что эти 46 фигурок - это всё, что у них есть

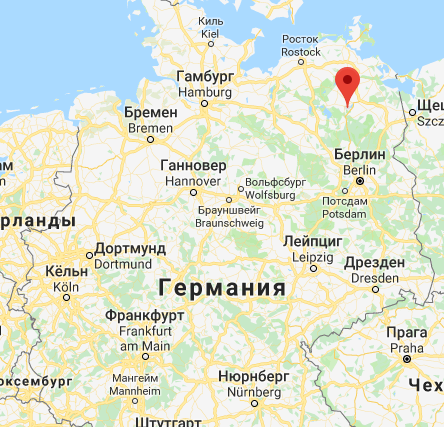

Надо сказать, что Прилвиц находится на земле славянского племени ободритов, и где-то там же была знаменитая Ретра, описанная немецкими хронистами:

В городе нет ничего, кроме искусно сооружённого из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи, как это можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем, обряженные в шлемы и латы, что придаёт им страшный вид.

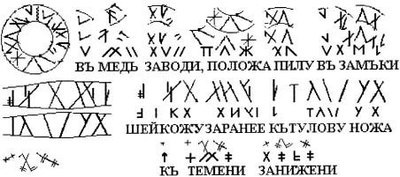

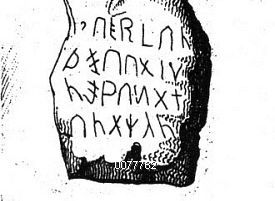

Находка будто бы не оставляла сомнений: найдены сокровища Ретры! Тем более, что многие фигурки были исписаны рунами, и на некоторых отчётливо читалось: «Ретра». Практически сразу в прессе появилась публикация о сенсационной находке, и суперинтендант Андреас Маш отправился её изучать. Он выкупил фигурки у Хемпеля, а также посетил Шпонхольцев, у которых обнаружил ещё 22 статуэтки уже других богов. Маш купил и их, описал сами фигурки и надписи на них и издал работу с длиннющим названием («Богослужебные древности ободритов из храма в Ретре…»).

Спустя некоторое время статуэтки осмотрел польский писатель Ян Потоцкий. Ему показали уже 104 фигурки.

Тем временем мнения общественности разделились. Многие считали фигурки аутентичными, но раздавались и скептические голоса. Наконец в 1825 году археолог Конрад Левецов (Levezow) тщательно изучил коллекцию и на основании данных археологии, а также химанализа сделал вывод, что минимум бóльшая часть статуэток является подделкой.

Великий герцог Мекленбургский велел провести расследование. К сожалению, братья Шпонхольцы, Хемпель и Маш уже к тому времени умерли. Однако были взяты показания у подмастерьев Шпонхольцев и нескольких их знакомых. Выяснилось, что Гидеон Шпонхольц заказывал у гончара глиняные формы, сам отливал фигурки, а потом искусственно их состаривал химическим путём. Знакомый ювелир покрывал их потом рунами. Вишенка на торте: образцы для рунических надписей на поздних партиях статуэток черпались из книги Маша, где анализировалась история рун.

В то же время свидетели утверждали, что Шпонхольц делал это не ради денег, а для собственного удовольствия и желания обладать какими-нибудь уникальными предметами. Он же, кстати, был автором ещё одной подделки – камней, покрытых руническими надписями, из Нойштерлица (однако в этом случае подделка была вскрыта сразу).

Казалось бы, вот и сказочке конец. Но не стоит забывать, какой была политическая ситуация в то время. Польша была разделена между Пруссией, Австрией и Россией, причём Пруссия проводила агрессивную политику германизации. Чехия тоже всё больше и больше германизировалась. Это порождало среди интеллигенции спрос на славянскость и желание быть в плане истории не хуже немцев. В России тоже многие комплексовали по поводу того, что у древних германцев были руны, а у славян нет. В итоге, несмотря на разоблачение, сторонников подлинности прилвицких идолов было достаточно много, в том числе среди историков.

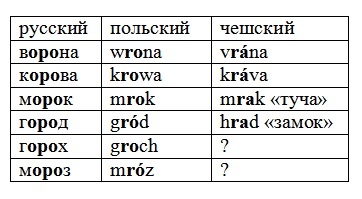

В то же время XIX век – время рождения и стремительного расцвета сравнительно-исторического языкознания. И если в начале истории с идолами компаративистов ещё не было, то сто лет спустя компаративистика – вполне респектабельная наука с большим багажом данных и разработанной методологией. И забить гвоздь в крышку гроба прилвицких фигурок довелось лишь в конце XIX века польскому историку и лингвисту Антонию Малецкому.

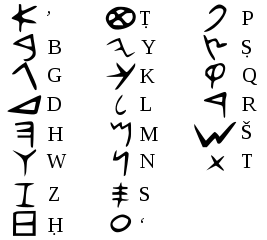

Разберём три надписи на одном из идолов. Они гласят: «Percunust», «en Romau», «Percun deuuaite nemusea und Man». Для лингвиста, знакомого с древними славянскими языками, а также принципами реконструкции праславянского языка, это выглядит так:

Писавший явно хотел сообщить нам, что это фигурка Перуна. Но Перкуном его славяне никогда не называли. Пяркунас (Perkūnas) – литовская форма. В пересчёте на ободритскую фонетику она бы выглядела так: *prekynъ (по-древнерусски это бы звучало как *перекынъ).

Всё остальное с точки зрения славянских языков – это просто набор букв. Вклад Малецкого состоит в том, что он нашёл источник этого набора. В XVI веке польский шляхтич Ласицкий написал труд De diis Samogitarum («О жемайтских богах»). В нём он, в частности, со слов некого Лясковского, описывает, что говорят жемайты (одно из основных литовских племён) во время бури: Perkune diewaiti, ne muszki unt mana diewu melsu, tawi palti miesu, то есть «Бог Пяркунас, не бей в мой дом, и я дам тебе кусочек мяса». Запись сделана на испорченном литовском, которого Ласицкий, очевидно, не знал.

Эту историю затем пересказал в книге «Древняя и новая Пруссия» Кристоф Харткнох. Там её, скорее всего, почерпнул фальсификатор. Добавив несколько изменений Шпонхольц получил «древнеславянское» обращение к Перуну.

У современных учёных уже сомнений нет: идолы являются подделкой, причём довольно топорной. А вот фрикам, разумеется, плевать на какую-то там лингвистику, поэтому прилвицкие идолы до сих пор продолжают кочевать по родноверческим сайтам, разумеется, в качестве доказательства наличия у славян рун. Что ж, некоторые ничему не учатся.

Основной источник, использовавшийся при написании поста: Szczerba A. Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego (там рассматриваются и другие фальсификации).

P.S. По иронии судьбы Прилвиц находится недалеко от реки Толлензе, место одной из крупных археологических сенсаций XX века.