Как нашмонать иголку в стоге дерева (обзор)

Как по-вашему, есть что-то общее между кроной дерева и стогом сена? Кроме цвета, примерного состава (и там, и там хлорофилл) и, с некоторой натяжкой, полусферической формы?

Оказывается, есть. Институт Порчи Русского Языка увидел лакомый кусочек в нашем фразеологизме «искать иголку в стоге сена» и вывернул всё наизнанку.

Давайте посмотрим, что же они могут сказать нам про деревья и траву. И разберём всё их словоблудие шаг за шагом.

Стоумпения. Слово-то какое. По нему можно потом в интернете поиск открывать, чтобы видеть, кто тебя цитировал.

Сразу нужно сказать, что все ИПРЯ-изыскания — это махровые рассуждения детей асфальта о том, чего они в глаза не видели. В лучшем случае на картинках, и то не факт. Сена от соломы, в отличие от рекрутов прежних дней, не отличают.

Так вот. Солома это не просто веточки, это сухие стебли злаковых растений, остающиеся после обмолота зерна.

А сено - срезанная и высохшая на воздухе трава.

Почему же такая трава называется сено? Фасмер как такового происхождения слова не приводит вообще. Прослеживает слово до старославянского сѣно и на этом всё.

Школьный словарик утверждает, что: сено Общеслав. Суф. производное (суф. -sno) от той же основы, что сечь. Стечение согласных ksn > н. Сено буквально — «срезанное». Перевожу: сено, бывшее се-к-сно, нечто посечённое, ссечённое, срезанное.

Фасмер же это происхождение отвергает. Почему — совершенно неясно. Тем более, что в английском языке (сено — hay) прослеживается ровно то же происхождение: «то, что было срезано», от староанглийского глагола heawan — «срезать», трансформировавшегося в hew - срубать.

Так что, скорее всего, сено именно «посечённое».

Обозвать стог скирдой тоже достойно городского дитяти. Ладно там род слова перепутать, скирд-скирда, это ещё невелика беда. Но наши предки за смешение этих двух понятий подняли бы на смех негораздка (ст.слав недоумок, от корня -горазд- сообразительный, ловкий)

Скирд — вероятно, того же корня, что простор, простираться, лит. stìrta, польск. Скирд — в отличие от стога — длинная кладь сена или зерна.

В скирдах сушат не только сено, но и хлеб.

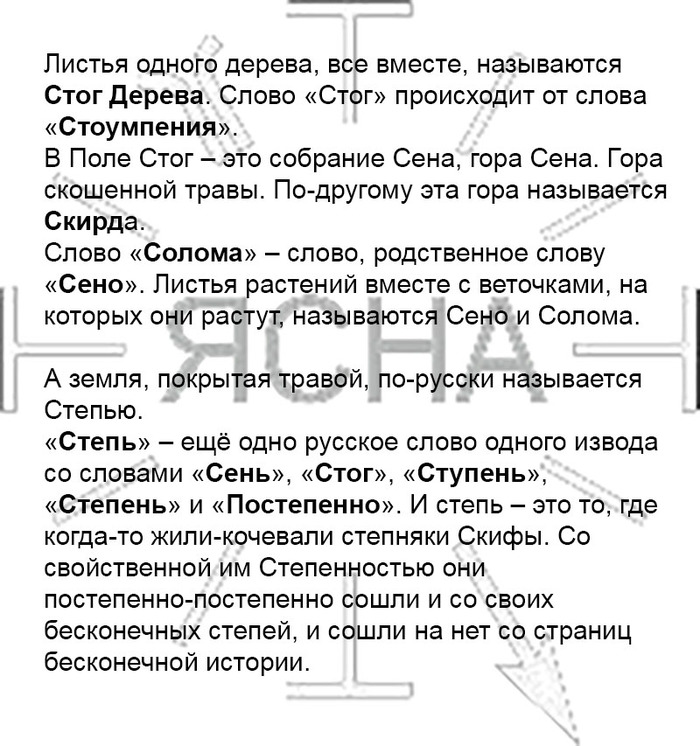

Вот это - скирда.

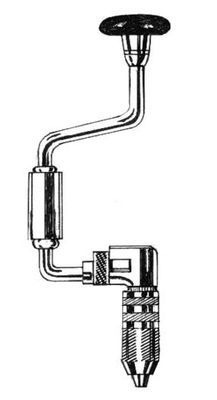

А вот это - стог.

Стог — общеславянское слово индоевропейской природы, буквально — «покрытое», родственно древнепрусскому «steege» (сарай), греческому «stegō» (покрываю), литовскому «stógas» (крыша), латинским «tectum» (крыша), «tegere» (покрывать) и «toga» (одежда).

Жердь, вокруг которой накидывается стог, называется стожар. Так же, согласно ряду источников, называлась раньше и полярная звезда. Также её называли "Гвоздь" или "Небесный кол".

Степь — это «вытоптанное место», если верить Фасмеру, или происходит от «тянуться, простираться», хоть это и «недостоверно».

То есть родственным слово «степь» является из всего их списка разве что «ступени» и «степени». Но, не потому, что они все из стоумпении произошли, а потому что ступать и топтать — родственные слова.

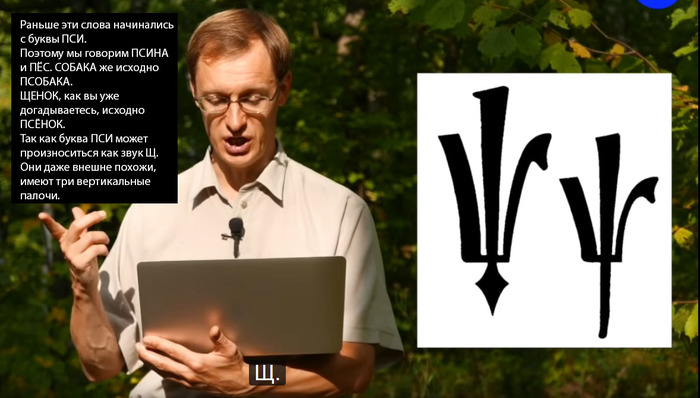

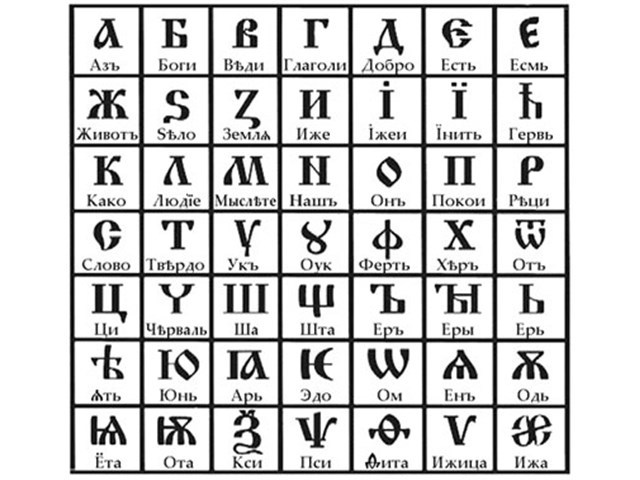

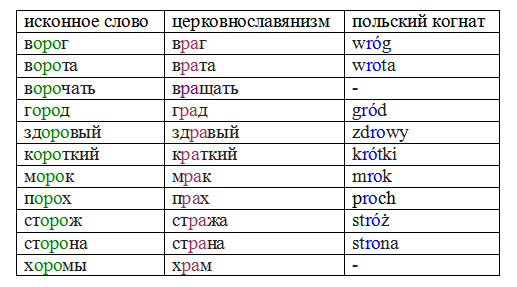

Перед следующим словом немного отступим и вспомним, откуда берутся в современном языке омонимы (слова, пишущиеся и читаемые одинаково, но происходящие из разных корней и означающие разные понятия).

Многие иностранцы, изучающие русский язык, поражаются точности и выразительности некоторых слов, которые на их языке можно выразить только длинной, запутанной фразой. Например, слово «отоспался».

Это является косвенным доказательством того, что древний праславянский язык был очень точным в области соответствия слова понятию и практически не содержал омонимов. А в дальнейшем упрощение написания, отбрасывание букв и расхождение говоров сделали своё дело и многие слова стали звучать и выглядеть одинаково, а означать совсем разное.

Сейчас, например, есть в нашем языке слово «мир». У него два значения: «весь белый свет» и «отсутствие войны». Чуть более ста лет назад эти слова писались по-разному, мiръ и миръ.

Вот и с сеном и сенью то же самое. Слово «сень» означает «защиту, укрытие» и к сену отношения не имеет, хоть и пишется так же: тоже через ять.

Весьма вероятно, что изначально оба эти слова и писались, и произносились по-разному, и всё-таки сено было се-к-но, т.е. «посечённое».

Очень трогательно было обозвать скифов степенными. Прямо так и рисуется в голове степенно едущая по степи скифская конница. Пока доедут с одного края степи до другого — уже сойдут на нет со страниц истории.

(Здесь должна была быть картинка эдакого конного варвара-скифа, но поиск в интернете выдаёт вместо него тонну благостных ведических «скифов», от которых глаза начинают источать мёд и елей). Поэтому вообразите скифа сами. Тем, кто смотрел «игру престолов» будет легче, просто вообразите дотракийца.

Ого! Видимо, сено закончилось, и в ход пошла тяжёлая артиллерия. Иначе чего вдруг разговор перескочил на иголки?

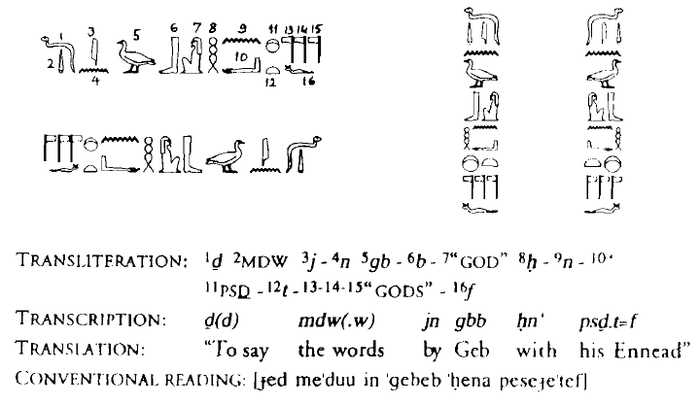

Давайте вместе снова пройдёмся по их доводам. Итак: в слове «иГла» вместо «Г» стоит другая буква, которая при северном ветре читается как «К».

Хорошо, значит, получится у нас не иГла, а иКла. Откуда берётся «иголка голет»? Ладно было получилась просто иКолка, и дальше уже пошло «колкий, колет». Но нет ведь.

И каким образом получается Глюв, ведь там буква «ижица» и рядом не стояла?! Видимо, таким же притягиванием созвучия за уши, как и английский орёл (он же аквила) и Геринг (Göring, Göhring, от Gēr – «копье», по другой версии — от общеславянского «гора»)

Касательно же происхождения фразеологизма, которым в ИПРЯ-статейке подводят итог предыдущим двум кускам словоложества:

Видимо выражение заимствованное из других языков. Оно не указано в "Толковом словаре" Д. Н. Ушакова, 1935-1940, книге "Пословицы и поговорки русского народа" В.И. Даля (1853). Так, это выражение применяется в английском языке - "needle in a haystack" (иголка в стоге сена). Выражение указано в Американском словаре "American Heritage Dictionary of Idioms" Кристина Аммера (by Christine Ammer), 1992. Отмечено, что в английском языке выражение стало применяться в начале 16 века, но в варианте "needle in a meadow" (иголка на лугу). Отмечается, что выражение применяется во многих языках. Например на польском языке "szukać igły w stogu siana".

(викисловарь)

И никаких птичек-иКолок, и никаких степенных стогов дерева.

А дальше внезапно будет немного правды.

Слово «шмонать» действительно происходит от слова «шмонэ». А точнее — из одесского уголовного жаргона. В Одесской тюрьме, ещё до революции, в восемь утра в камерах устраивали обыск.

Единственная крупица истины в куче вранья, да и та про воровской жаргон. Наверное, близкая тема для тех, кто об этом написал.

А дальше у них снова бред без конца до самого конца. Потому что на самом деле:

Шукать — позднее заимствование из романских языков через западнославянские. Древне-сакс. sôkian, оттуда же английское to search.

Шмыгать — бродить туда-сюда. Шмыгнуть = юркнуть. Шмыгать носом — гонять в носу сопли туда-сюда. Если собаку кто и называл шмыга, то не потому, что она нюхает, а уж скорее потому, что она везде лазает и всюду нос суёт. Туда же и шнырять (укр. шни́рити «юркнуть, нырнуть»)

Шарить — то же, что и шаркать, близко к «шуршать», «производить шорох». В современном языке — искать, преимущественно наощупь.

Что же до собачьих кличек, то Шарик происходит, скорее всего, от крестьянского полу-уничижительного воспроизведения французского Chéri («милашка»), которым дворянки звали своих комнатных любимцев.Другая версия — от слова «серый», через польское szary («шарый»).К слову «шар», т.е. круглый предмет эта кличка отношения не имеет.

Ну, а Жучка — это собака чёрная, «жуковая». Кстати, не только собачья кличка. Так называли и чёрных коров (Жукола, Жуколка).

Для тех, кому в наших обзорах много букв и лень продираться через ИПРЯ-словоблудие(tl;dr) — там всё враньё, кроме того, что степь и ступать имеют общие корни, а слово шмонать произошло от числа 8 на иврите.