В. Гиляровский о Лжедмитрии

Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой.

Моя бабушка, Прасковья Борисовна, и моя мать, Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее никому не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.

Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

Бежал в Сечь запорожскую, Владеть конем и саблей научился…

Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:

— Верно! — И начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия: когда на коронацию Димитрия, рассказывали старики кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого Красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами, должен был садиться.

— Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся, — рассказывали депутаты своим детям.

— Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали… Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку да прямо, без стремени, прыг в седло — и как врос. И все разом:

— Це наш Грицко!

А он мигнул нам: помалкивай, мол. Да и поехал.

И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко.

Владимир Алексеевич Гиляровский

Собрание сочинений в четырех томах

Том 1. Мои скитания. Люди театра

Невезучая сибирская корона

Мы привыкли к тому, что Сибирь была завоевана в результате похода Ермака Тимофеевича, захватившего царство Кучума и взявшего штурмом его столицу Кашлык.

В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком.

Соответственно, царь Иван Грозный, во времена которого это все происходило, традиционно считается сокрушителем трех царств – Казанского, Астраханского и Сибирского.

Но так считалось не всегда. В частности, сам Иван Васильевич полагал иначе.

В его титуле присутствовали только «Царь Казанский, Царь Астраханский». Несмотря на впечатляющие результаты похода Ермака и сокрушение Кучума, Грозный никогда не называл себя «царем Сибирским», а именовался лишь «всея Сибирския земли и Северныя страны Повелитель», причем звание это располагалось почти в самом конце титула. Возможно потому, что Кучум после гибели Ермака еще больше десяти лет воевал с русскими.

Когда же в титуле появился «царь Сибирский»? При Борисе Годунове – после того, как в 1598 году отряд под руководством "товарыща" воеводы Андрея Воейкова разбил войско сибирского царя, убив брата, сына и двух внуков Кучума, а плененных «восмь цариц да три царевича» отправив в Москву.

Н.Н. Каразин. Въезд плененного Кучумова семейства в Москву в 1599 году.

Годунов, только что, в январе этого же года взошедший «на царство», отчаянно нуждался в громких свершениях, способных укрепить его авторитет. Поэтому тут же объявил эту битву великой и окончательной победой, а себя – сибирским царем.

При Годунове в дипломатических документах и фиксируется «повышение статуса» Сибири, которая отныне именуется «царством» и перемещается из конечной части титула в начальную, вслед за царствами Казанским и Астраханским. Впервые в новой редакции титул был озвучен в статейном списке посольства дьяка Власьева к императору Священной Римской империи Рудольфу II.

Как все мы помним из знаменитого фильма, царем называться очень приятно: «Царь, очень приятно, царь…». Поэтому «царем Сибирским» именовали себя все, кто надевал русскую корону после Годунова – и Лжедмитрий I, и «последний рюрикович» Василий Шуйский, и польский королевич Владислав, и многочисленные Романовы - вплодь до Николая Второго.

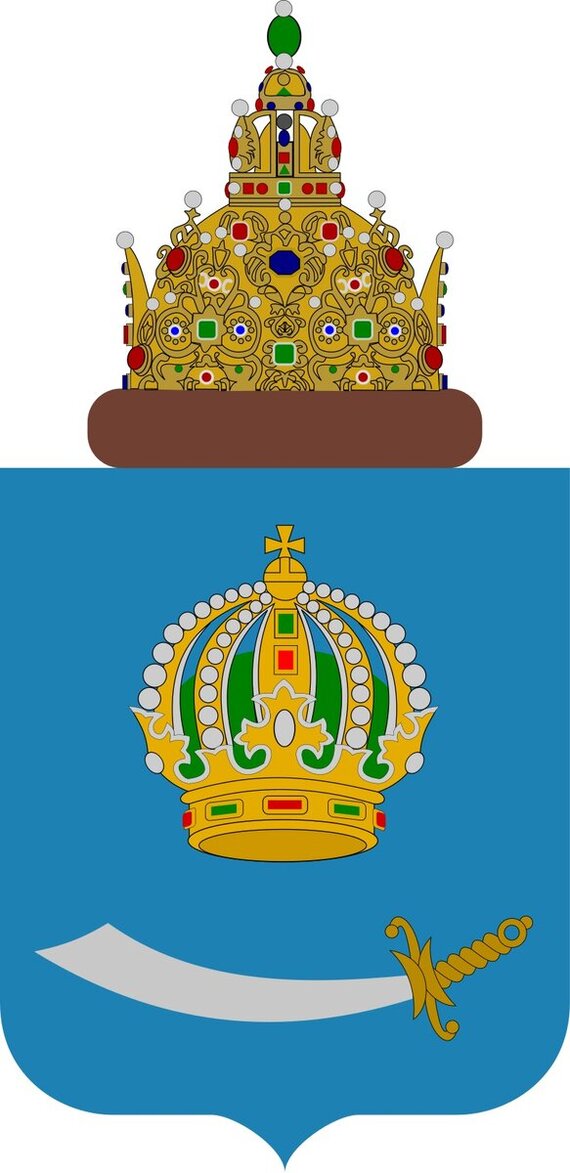

Годунов же и "построил", как тогда говорили, сибирскую корону - в добавление к созданным еще Иваном Грозным коронам казанской и астраханской.

Но если казанская и астраханская короны были сделаны в виде традиционных русских "шапок" (см. шапку Мономаха), то сибирскую корону Годунов захотел сделать по европейскому образцу.

И заказал ее в Праге, бывшей тогда столицей Священной Римской империи. Причем заказал не только царский головной убор, но и полный набор инсигний – «сибирскую» корону, скипетр и державу.

Один из тамошних чиновников Р. Л. фон Дорндорф сообщал в своем донесении маркграфу Георгу Фридриху Ансбахскому прелюбопытные сведения, мол, русский посланник, "Посольского приказу диак Офонасей Власьев" «имеет при себе императорского золотых дел мастера, который делает для него великолепную золотую корону, украшенную рубинами и алмазами», причем «драгоценный камень, который к ней приделывают, ...посланник привез с собою из Москвы». Удивляться, что ювелир «работает... в квартире посланника» не приходится, работы велись в полной тайне. «Этот... мастер, - пишет чиновник, - с давних лет и ныне мой хороший друг, он должен был присягнуть императору, что об этом ни одному человеку ничего не откроет. Я знаю, что этому причина...».

Причина навсегда останется неизвестной, поскольку на этом доставшийся нам кусок письма обрывается.

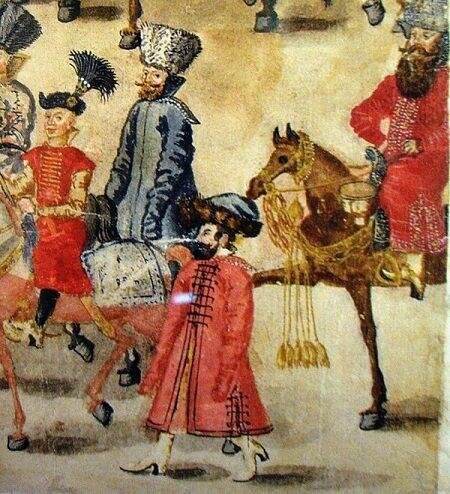

Русское посольство во главе с Афанасием Власьевым на торжественном въезде в Краков невесты короля Сигизмунда III Вазы Констанции Австрийской. Фрагмент «Стокгольмского свитка».

"Бориска" очень ждал свои царские регалии, но привезли их в Россию только в 1604 году и насладиться обновкой Годунову практически не довелось. Буквально через несколько месяцев начался поход Лжедмитрия I, потом случилась смерть Годунова и загуляла по Руси Смута...

Зато Лжедмитрию Первому европейского вида корона понравилась настолько, что он даже изменил порядок венчания на царство и венчался дважды. Первый раз, как и все русские цари до Петра Первого включительно - шапкой Мономаха. А вот второй раз, в Успенском соборе - европейского вида короной, как он заявил, «короною своего отца Ивана Васильевича», присланной «от кесаря, великого царя Алемании» – то есть императора Священной Римской империи.

Именно в этой европейской короне Самозванец изображен на одной из двух выпущенных им медалей.

На самом деле, разумеется, это была корона не Грозного, а Годунова, которая понравилась Гришке Отрепьеву настолько, что он даже заказал парную к ней женскую корону для своей жены Марины Мнишек.

Невезучими оказались и сам "царь Димитрей", и полюбившаяся ему корона. Прахом Самозванца, как мы помним, выстрелили из пушки в сторону Польши. А годуновскую корону, как и парную к ней почти готовую корону Марины Мнишек, отдали полякам во время Семибоярщины.

В 1611 году в Кремле "седмочисленными боляры" выдали их в качестве "фантов" польскому гарнизону в уплату за военную службу. Из «сибирских» инсигний, заказанных Годуновым, на Руси остались только скипетр и держава, которые и сегодня хранятся в Оружейной палате.

Судьба же короны оказалась печальной – добравшись на родину, польские солдаты попытались продать "царские шапки", но не нашли денежных покупателей. После этой неудачи и «первая сибирская» корона и «корона Мнишек» были разобраны составные части, а золото и каменья солдаты поделили между собой.

Так прекратили свое существование первые на Руси царских атрибуты, выполненных в виде европейских корон. Возможно, поэтому новые версии пропавших в Смуту «астраханской» и «сибирской» корон были сделаны в виде традиционных «шапок». А те благополучно дожили до наших дней.

Но если «астраханская шапка" сегодня красуется на гербе Астраханской области, то «сибирскую» водрузить некуда за отсутствием сибирского герба.

Сегодня так называемую "вторую сибирскую шапку" можно увидеть только в Оружейной палате - ее, кстати, чаще называют "алтабасной", то есть "парчевой".

Хотя нет. Еще ее можно посмотреть в Новочеркасске на памятнике Ермаку. Изваянный скульптором В. А. Беклемишевым еще до революции бронзовый атаман в левой руке держит боевое знамя, а правой протягивает корону покоренного им Сибирского царства – ту самую "сибирскую шапку" 1684 года.

________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Галопом по Вяземам-I

Небольшой обзорчик-бродилка, который удалось снять в усадьбе Вязёмы после конференции по подготовке юбилея Пушкина.

С именем Солнца русской поэзии Александра Сергеевича подмосковная усадьба Вязёмы (это Одинцовский район современной Московской области) связана опосредовано. И хотя чаще в памяти всплывает имение Михайловское в Псковской области или квартира на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге, Подмосковье — это тоже большая часть биографии русского гения. Каждое лето до поступления в лицей маленький Саша Пушкин отправлялся в имение бабушки Марии Ганнибал в Захарово.

«Люблю от бабушки московской

Я слушать толки о родне,

О б отдаленной старине» — напишет потом поэт.

А в соседние Вязёмы, до которых всего-то километров пять, маленький Пушкин заходил по-соседски к князьям Голицыным. С главного господского дома он потом спишет имение Евгения Онегина:

с княгини Натальи Голицыиной - Пиковую даму, которая подсказала Германну те самые три карты: тройка, семерка, туз. Сейчас, благодаря технологиям 21 века, дух княгини можно вызвать в парадной спальне и выслушать ее версию знакомства с графом Сен-Жерменом, якобы подсказавшим это беспроигрышное карточное комбо:

В Вяземах на маленьком некрополе при церкви похоронен любимый младший брат Пушкина Николенька. Вон его могилка выделяется из сугробов за церковью:

Да и сама церковь особенная. Спасопреображенский храм построен Борисом Годуновым как его домовая церковь. Здесь побывали и сам Годунов, и его несчастная дочь Ксения, и ее погубитель Лжедмитрий I, и его жена Марина Мнишек, император Петр I, и его правнук самодур Павел I, и Кутузов, и Наполеон. А вот фашисты до храма не добрались, их остановили километров за 10 отсюда. Может только благодаря этому храм сохранился.

Верхний храм был закрыт, в нижний забежали буквально на пару минут. Внутри фотографировать нельзя, но я из-под полы бегом сняла, чтобы вы поняли, какой внизу уютный маленький храмик:

продолжение завтра, телеграм-канала нет, донаты не клянчу, всем спасибо!

Ответ на пост «Верность»1

Отличный пример, и конец хороший и показательный, для всех любительниц жить за чужой счет.

«Вора Ивашку Заруцкого и воруху Маринку с сыном для обличенья их воровства привезли в Москву. Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнены, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла, а государю и боярам для обличенья ваших неправд надобно было, чтоб она жила. И теперь отчина царского величества от воровской смуты очистилась и воровская смута вся поминовалась»

Наказ послу в Польше (ноябрь 1614)

Затем публично повесили Димитриева сына, которому было около 7 лет. Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место казни]. Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: “Куда вы несете меня?” Эти слова напоминают слова, которые поэт Эврипид заставляет [260] произнести своего Астианакса: “Мать, сжалься надо мною!” Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из молчал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел и полуживого ребенка оставили умирать на виселице.

Элиас Геркман (1625).