Это был очень мощный рывок, по итогам которого Россия стала ведущим производителем железа на планете и ведущим же экспортером металла. Всю вторую половину 18 века мы выплавляли вдвое-втрое больше железа, чем прежний ведущий производитель - Англия, и не только полностью закрывали собственные потребности, но и экспортировали металл. Вывоз железа постоянно рос, и к 1794 году достиг максимальных показателей - 3885 тыс. пудов. Главным потребителем была та самая Англия, которую мы так лихо обогнали в 1750-х.

Но у нас есть дурная привычка почивать на лаврах. Мы же молодцы, все же хорошо! А раз все хорошо – зачем суетиться и шевелиться. Все и так хорошо.

Тем временем, технологии шли вперёд. В середине 18 века англичане изобретают метод пуддлинга (неважно), в середине 19 – французы придумывают мартеновскую печь. Я не буду углубляться в технические подробности, а то вы все разбежитесь, но суть в том, что уже начале 19 века нормальные металлургические заводы - сперва в Великобритании, а затем и в других странах Запада - переходят на использование кокса, качественного каменного угля и вовсю юзают паровые машины.

Но нам коксовая металлургия не указ, у нас уральские заводы прекрасно работают на древесном угле и водяных мельницах. Ничего не знаем, деды так плавили, и весь мир железом обеспечивали! А уральские заводы, на секунду, это 75% отечественного чугуна и 86% железа.

Итог закономерен – перед самым приходом 19 столетия нас догоняет Англия: 9,5 млн пудов выплавлено у них и 9,9 млн – у нас.

А дальше… Дальше все летит туда же, куда и в песне Летова.

В 1820-м это соотношение составляет уже 25,2 на 9,3 в пользу Англии, в 1840-м – 86,9 на 11,3, в 1860-х – 237,2 на 20,4.

Трудно сказать что-нибудь, кроме как «все рухнуло стремительным домкратом».

И это абсолютные цифры, в пересчете на душу населения все намного печальнее. Даже не буду позориться сравнениями с Великобританией, возьмем не самую передовую металлургическую страну - Францию. Если в 1800 году Россия по выплавке на душу населения находилась с Францией примерно на одном уровне (4,15 кг в России и 4,0 кг во Франции), то в 1900 году наша Родина уже отставала от Франции в 3 раза (22 и 69 кг), а еще через три года, в 1913 году — почти в 5 раз (27 и 120 кг).

В общем, к 1870 году по количеству производимого чугуна и стали Россию обогнали не только Англия, Германия, Франция и США, но и такие гиганты, как Бельгия.

В общем, довольно скоро мы перестали обеспечивать даже самих себя. В 60-х годах 19 века Россия производила около 20 млн пудов чугуна – при том, что внутренняя потребность была порядка 50 млн пудов. Мы даже свою – не самую развитую – промышленность обеспечивали не более чем на 40%.

Дефицит, разумеется, приходилось покрывать импортом и покупать железо в тех странах, куда мы его не так давно продавали. Апофеозом позорища стал тот факт, что рельсы для строительства Уральской – Уральской! - железной дороги в 1870-х годах Россия покупала в Англии.

Нельзя сказать, что руководство Российской империи не пыталось решить эту, согласитесь - более чем серьезную проблему. Пыталось. В основном, разумеется, введением таможенных пошлин. Но дело осложнялось тем, что металл – это хлеб экономики. Поэтому размер пошли довольно долго не могли подобрать. Задерешь высоко – ввозить металл становится невыгодно, тут же образуется дефицит железа, и все отрасли экономики начинают орать как резанные. Опустишь низко – собственная металлургия, и без того квелая и дохленькая, тут же бледнеет, начинает хватать ртом воздух и хвататься за сердце.

Вы спросите – а почему таможенные меры? Почему бы просто не построить новые металлургические заводы, нарастить выпуск чугуна и стали и покрыть хотя бы собственный дефицит? А там, глядишь, и до экспорта дело дойдет! Неужели в России сырья для производства не было?

Да господь с вами! Сырье не то что было – сырье было из серии «сладкие грезы капиталиста»!

Уже к середине 19 века, с маломальским развитием геологии, стало понятно, Российская империя располагает прямо-таки волшебной с точки зрения бизнеса связкой – великолепные угли Донбасса и огромное месторождение криворожской руды. И все это – на фактически минимальном транспортном плече.

Вот только заводы никто не строил.

В 1870 году донецко-криворожский регион выплавлял 0,3 млн пудов железа. Для сравнения - Польша давала 1,7 млн, Центр – 3,4 млн, Урал – 14,8.

По одной простой причине: металлургические заводы - это игрушки великанов. Как по размеру, так и по цене.

Строительство металлургического завода - это огромное вложение капитала, причем единовременное. А отбиваться деньги будут не очень быстро, это тоже специфика отрасли, железо – не алкоголь.

Государственные деньги вкладывать в промышленность самодержавие не особо любило. Честно говоря – совсем не любило. Оно железные дороги-то скрипя зубами строить начало, потому что другого выхода уже не было.

Отечественный частный капитал? Он был слабый, у большинства таких денег не было, а те, у кого были – кривили рожу. Отечественные «олигархи», как и сейчас, крайне отрицательно относились к предложениям работать «вдолгую». Какой павлин-мавлин, какие окатыши? Вот нефть – это другое дело, нефтью заниматься я согласен.

Тогдашней нефтью было текстильное производство, именно оно давало самый быстрый оборот и максимальную прибыль. Поэтому весь тогдашний крупный отечественный бизнес, все эти Морозовы-Третьяковы с их галереями – все они сидели на мануфактуре, не сковырнешь и не перепрофилируешь.

Оставалось надеяться на иностранные инвестиции, а чтобы быстрее шли – простимулировать из таможенными пошлинами.

В итоге справились, нашли баланс. Завозить к нам металл стало менее выгодно, чем производить его на месте – чего мы и добивались.

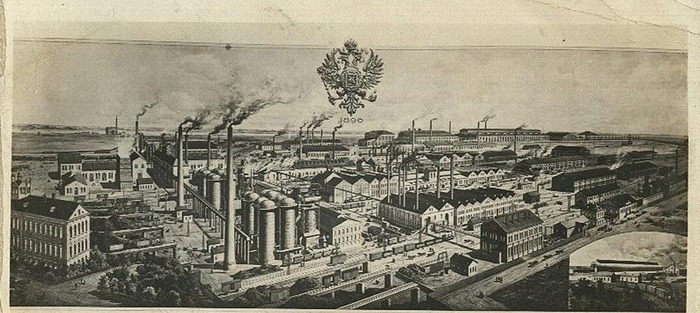

И в 80-90-х годах 19 века металлургические заводы у нас начали строиться. Причем, разумеется, не на Урале, а исключительно на лакомом для промышленника донецко-криворожском юге России. Это были настоящие, мощные современные заводы. Которые очень быстро показали, чем современная металлургия отличается от сильно устаревшей уральской.

Если в 1887 году Юг России давал 11% чугуна и 9% стали, то в 1913-м – 67% и 57% соответственно.

И все вроде бы прекрасно. Но чьи это были заводы?

Посмотрим на крупнейшие металлургические комбинаты этого региона, построенные еще до революции.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, 1897 год постройки. (Он, кстати, так и оставался всегда «имени Ильича», даже в ходе недавней украинской «декоммунизации». Хитрые сталевары заявили, что это раньше он был имени Ильича, который Владимир Ильич Ленин. А теперь все по-другому, они вычистили колониальное наследие, завод переименовали, и теперь он имени Ильича, который Зот Ильич Некрасов – один из послевоенных директоров комбината). До революции контрольный пакет акций принадлежал бельгийцам и правление завода находилось в Бельгии.

Днепровский металлургический комбинат в Днепродзержинске, 1889 год постройки, ныне - КАМЕТ-СТАЛЬ, малая родина потомственного металлурга Леонида Ильича Брежнева. До революции – главный актив «Южно-Русского Днепровского Металлургического Общества». Пусть вас не смущает название - 40% акций принадлежало бельгийским акционерам, 33% - польско-немецким и 27% - французским.

Днепровский металлургический завод, который в Днепропетровске, 1887 год постройки. Дореволюционный владелец - акционерное общество Брянского завода. Опять-таки, пусть вас не смущает название - в 1914 г. около 75% акций общества принадлежали французским вкладчикам.

Макеевский металлургический завод, когда-то – крупнейшее металлургическое предприятие СССР, который когда-то выплавлял чугуна в два раза больше, чем все металлургические заводы Польши вместе взятые. Завод был основан в 1898 году, как Макеевский металлургический завод французского акционерного общества «Генеральное общество чугуноплавильных, железоделательных и сталелитейных заводов России».

Коммунарский металлургический завод, 1895 года постройки, ныне Алчевский металлургический комбинат. Владелец - Санкт-Петербургское «Донецко-Юрьевское металлургическое общество». В 1910 году общество полностью перешло под контроль французов во главе с банкирским домом Тальмана, даже бухгалтерия велась на французском языке.

Енакиевский металлургический завод, 1897 год, владелец - Русско-бельгийское металлургическое общество.

Донецкий металлургический завод, 1872 год, владелец - Джон Джеймс Юз, британский промышленник валлийского происхождения.

Краматорский металлургический завод, 1898 год, создатель – швейцарский поданный Конрад Гампер, основатель «Краматорского металлургического общества».

Это ВСЕ крупнейшие и новейшие на тот момент металлургические заводы в самом перспективном экономическом регионе страны - поименно. Это металлургия, в горном деле все было еще хуже. Добыча донецкого угля практически полностью контролировалась иностранцами.

Комментарии, я думаю, излишни. Правители «империя с самыми высокими темпами роста экономики» тупо и не парясь сливали природные богатства своей страны «белым сагибам», словно туземные вожди с перьями в носу. И не просто сливали, но и отдавали под полный контроль иностранцев наиболее перспективные и стратегически значимые отрасли промышленности.

По ситуации на 1916-17 год в горнодобычу было вложено 917,8 млн руб. (из них иностранный капитал - 91%), в обработку металлов — 937,8 млн руб. (иностранцы - 42%), в химическую промышленность - 169 млн руб. (иностранный капитал - 50%), в текстильной промышленности из 658 млн руб. вложений 28% составляли иностранные (здесь много меньше, ну, вы помните про текстиль, да-да). Даже сфера финансов – святая святых любой национальной экономики – и та не избежала общей участи. Из основного акционерного капитала восемнадцати главных акционерных банков, составлявшего в 1914 году 435,6 млн рублей, иностранному капиталу принадлежало 185,5 млн рублей или 42%, причем в крупнейших петербургских банках доля иностранного капитала достигала 90%.

Я понимаю, что многие мои читатели не увидят в этом ничего страшного. «И в чëм тут проблема? – скажут они. - Весь мир борется за инвестиции. Это значит, что царская Россия просто была инвестиционно-привлекательной страной. Этим гордиться надо. Современный Китай вон как на этом поднялся».

Я не еврей, но у меня есть встречный вопрос - а можете мне сказать, в каких отраслях поднявшийся на инвестициях Китай допустил иностранных инвесторов в добычу и переработку своих природных ресурсов?

Нет? Тогда я попробую дать справку.

Будем сравнивать подобное с подобным - металлургию с металлургией.

Металлургия Китая - крупнейшая в мире. С 1996 года Китай является мировым лидером по выплавке стали, сегодня на китайскую металлургию приходится более половины мирового производства стали, и она в 10 раз превосходит соответствующую отрасль Индии, занимающую второе место.

Кому же принадлежат крупнейшие металлургические компании Китая?

Из десяти крупнейших сталелитейных компаний в мире семь были китайские:

1. China Baowu Steel Group. Первое место в мире. Оборот - $103,3 млрд. Форма собственности: государственная. Компания находится под надзором Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая.

2. Hesteel Group. Третье место в мире. Оборот - $52,76 млрд. Форма собственности - государственная.

3. Jiangsu Shagang. Четвертое место в мире. Оборот - $38,66 млрд. Форма собственности - частная, с 2012 года - крупнейшая частная компания КНР. Все акционеры - исключительно китайские компании.

4. Ansteel Group - Седьмое место в мире. Оборот - $30,89 млрд. Форма собственности - государственная.

5. Jianlong Steel. Восьмое место в мире. Оборот - $28,36 млрд. Форма собственности - частная. Основатель - гражданин КНР Чжан Чжисян. Среди акционеров иностранцев не наблюдается даже в бинокль.

6. Shougang Group. Девятое место в мире. Оборот - $30,05 млрд. Форма собственности - государственная.

7. Shandong Iron and Steel Group. Десятое место в мире. Оборот - $31,99 млрд. Форма собственности - государственная.

Вот такие вот пирожки с котятами. Китай в стратегически важные отрасли не то что иностранные компании - свой собственный частный капитал с огромной неохотой допускает. Буквально зубами скрипя.

Вы скажете - это китайские коммунисты-параноики, а вот демократия и свободный рынок!

Ну, во-первых, свободный рынок уже порешал - китайские сталевары-параноики всех задавили.

В во-вторых, по состоянию на 2022 год крупнейшими производителями стали в Соединенных Штатах были: Cleveland-Cliffs, Carpenter Technology, Commercial Metals Company, Nucor, Steel Dynamics и U.S. Steel.

Все шесть компаний контролируются американским капиталом.

Ни одно обладающее реальным суверенитетом государство иностранцев к своим стратегическим отраслям экономики на пушечный выстрел не подпустит.

Даже бездельно послоняться в отдалении не разрешит.

Не случайно едва оклемавшаяся и вставшая на ноги Россия первым делом выдавила американцев с сахалинской нефти, а полностью растерявшая «самостиность» Украина наоборот - продала «Криворожсталь» «Арселору».

Потому что это – невозобновляемые ресурсы. Ключевое слово – «невозобновляемые». Мы пока не научились делать железную руду или коксующийся уголь из воздуха. Поэтому ни одно уважающее себя государство не допускает ситуаций, когда страна теряет невозобновляемые ресурсы, а деньги за них уплывают за границу.

Но вернемся в Россию начала века. Проблема была не только в том, что накануне революции иностранцы фактически отжали в свою пользу самый лакомый с точки зрения металлургии регион страны.

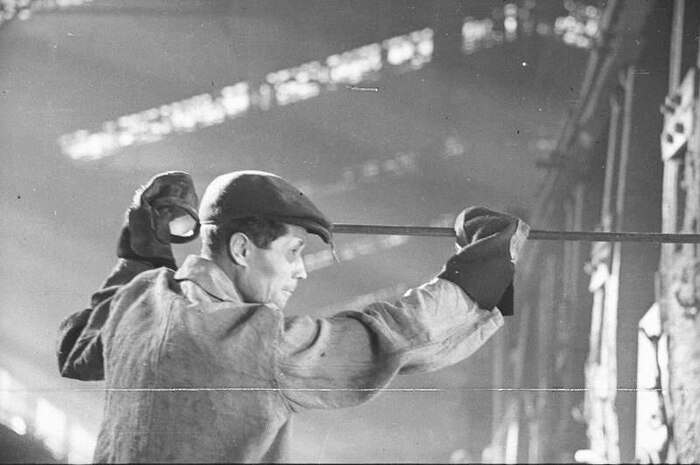

Проблема заключалась еще и в том, что делиться технологиями с туземцами никто не собирался. Все тогдашние высокотехнологичные производства вроде металлургии обслуживались почти исключительно собственными инженерами, привозимыми из-за границы. В итоге у русской инженерной школы были очень серьезные проблемы с кадрами.

Так, на принадлежащем бельгийцам Таганрогском металлургическом заводе, который производил 10% труб, выпускаемых в России, из 15 начальников цехов и их помощников только двое были русские, из 29 мастеров – трое русских.

Немецкий исследователь Сюзанна Шаттенберг, настроенная совсем не пророссийски, пишет в своей монографии «Инженеры Сталина»:

«Хотя фирмы старались «русифицировать» свой персонал, ключевые посты все равно занимали в основном иностранцы, в то время как русским инженерам доставались только технические должности низкого уровня. Карл Шлёгель характеризует русских инженеров как «помощников» иностранцев, в собственных исследовательских проектах и разработках им отказывали.

Таким образом, русские инженеры, принявшие решение в пользу практической деятельности, часто оставались недовольны. Цари и их правительства в большинстве случаев возражали против реализации крупных инженерных проектов, поэтому со средних веков до 1809 г. в России ни одно сколько-нибудь значительное строительство не осуществлялось русскими: все застройщики приезжали из-за границы. Только в XIX в. русские инженеры сумели доказать свои умения и знания, когда по проекту С.В. Кербедза (1810-1899) был сооружен Николаевский мост через Неву (1842-1850), а Н.А. Белелюбский (1845-1922) впервые приказал заменить на Николаевской железной дороге деревянные мосты металлическими (1869-1881). Но важные для развития страны нововведения по-прежнему встречали препятствия: железобетон разрешили применять в качестве строительного материала только в 1898 г., а предложенный в 1903 г. Е.К. Кнорре и П.И. Балинским проект создания московской подземки отклонили как ненужный. Генрих Осипович Графтио (1896-1949) получал отказ несколько раз: его проекты гидроэлектростанций на Волхове, Вуоксе и Нарве, а также электрификации горного участка кавказской железной дороги были сочтены не представляющими необходимости. Инженер М.А. Шателен пишет о своей профессии в дореволюционные времена: «До Великой Октябрьской революции русские электротехники могли быть крупными изобретателями, делать крупные открытия, да и только. Осуществлять свои мысли, свои изобретения в старой России они не имели возможности».

«Работой в стол» называет Карл Шлёгель повседневную деятельность разрабатывавших различные планы и проекты русских инженеров, которые стояли «в очереди» и с нетерпением дожидались шанса воплотить, наконец, свои мечты в жизнь.

В общем, не приходится удивляться, что в статье «Год великого перелома» свой рассказ «о втором и основном достижении» товарищ Сталин завершил такими словами:

«Задача построения тяжелой промышленности упирается не только в проблему накопления. Она упирается еще в проблему кадров.

Если проблему накопления можно считать в основном разрешенной, то проблема кадров ищет еще своего разрешения. А проблема кадров является теперь, в обстановке технической реконструкции промышленности, решающей проблемой социалистического строительства. …

Несмотря на серьезнейшие достижения в области накопления, имеющие существенное значение для тяжелой промышленности, проблему построения тяжелой промышленности нельзя считать полностью разрешенной, пока не будет разрешена проблема кадров.

Отсюда задача партии — взяться вплотную за проблему кадров и овладеть этой крепостью во что бы то ни стало.

Так обстоит дело со вторым достижением партии за истекший год».

Но проблема подготовки кадров требует отдельного рассказа.

(Это - глава из моей книги "Двинулись земли низы-2")

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame