У первой космической

Гиперзвуковая гонка в России, США и Китае выходит на финишную прямую. Через год-полтора появятся первые серийные крылатые ракеты, способные поражать цели на скорости более 5 Махов, а еще через десять-двадцать лет будут созданы и космические самолеты, способные самостоятельно взлетать и выходить на орбиту

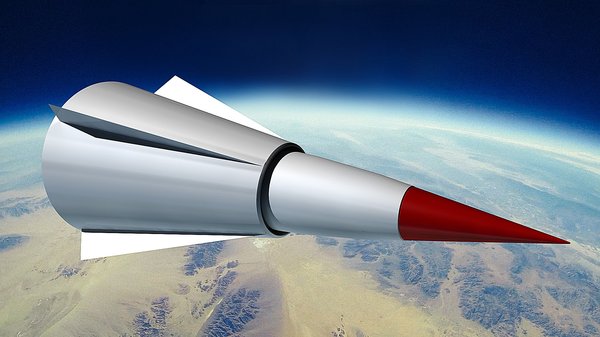

Уже несколько недель в минобороны США царит легкая паника. На днях наша страна провела успешный запуск новой гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», разработку которой ведет НПО машиностроения. «В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», — сообщило ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ВПК. Это уже второе сообщение об успешном запуске «Циркона». Впервые же об испытаниях этого комплекса СМИ сообщили в марте прошлого года. Тогда высокопоставленный представитель российского ВПК рассказал РИА «Новости», что «Цирконы» уже есть в металле и их испытания начались с наземного стартового комплекса. Но это еще не все. За пять месяцев до этого запуска мы испытали еще одно новое гиперзвуковое оружие — «изделие 4202». Оснащенная им ракета стартовала в ноябре прошлого года из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. Уже через несколько минут полета на высоте около ста километров от нее отделился аппарат, который на скорости до 15 Махов поразил цель на камчатском полигоне Кура. Причем перед входом в плотные слои атмосферы аппарат начал активно маневрировать как по высоте, так и по курсу, после чего выполнил так называемую горку и почти вертикально рухнул на землю. Такая траектория подлета вкупе с гигантской скоростью гарантированно обеспечивает прорыв всех существующих и разрабатывающихся систем противоракетной обороны США. Сейчас это изделие в СМИ чаще всего называют гиперзвуковым летательным аппаратом Ю-71. Но на самом деле это не что иное, как прототип боевого блока новой сверхтяжелой МБР «Сармат», которая заменит в РВСН знаменитые ракеты РС-20 «Воевода» (SS-18 «Сатана»). Экспериментальные работы над такими аппаратами началась в нашей стране еще в 1970-е. Именно тогда был разработан первый управляемый боевой блок «Маяк», который наши конструкторы хотели установить на ранние версии «Воеводы». Этот блок сравнительно легко наводился на цель по радиокартам местности и оснащался газобалонной системой управления. В общей сложности наша страна провела порядка нескольких десятков испытательных пусков ракет с «Маяком», но в конце концов его разработку решено было прекратить. Советские конструкторы посчитали, что гораздо проще создать для ракеты новый боевой блок без двигателей, с аэродинамической системой маневрирования. В полете он управлялся при помощи отклоняемых конусов в носовой части, которые на гиперзвуковых скоростях обеспечивали ему все те же возможности для маневра по высоте и по курсу. Но эта разработка из-за распада СССР тоже не была доведена до конца, хотя конструкторы провели как минимум шесть испытаний. Однако полученный технологический задел не пропал: его использовали сначала при создании легких МБР типа «Ярс» и «Рубеж», а теперь дошла очередь и до новой тяжелой ракеты.

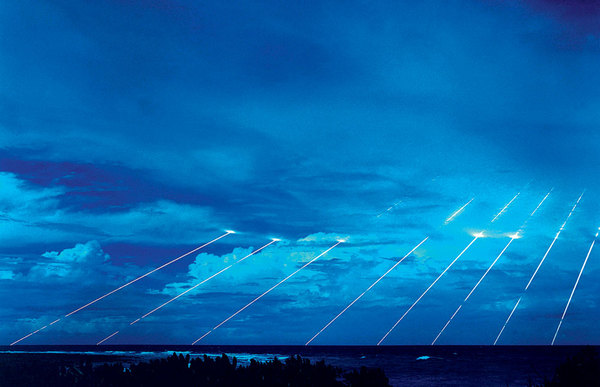

В ходе испытаний первая российская корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» в восемь раз превысила скорость звука

ТАСС

Известно, что сама МБР «Сармат» сможет нести до 16 ядерных боезарядов на расстояние до 17 тыс. километров. И уничтожить ее на среднем участке траектории, по всей видимости, не представляется возможным. Дело в том, что эта МБР будет способна наносить удары по территории вероятного противника с различных направлений, включая атлантическое и тихоокеанское, а также Северный и Южный полюсы. Множественность азимутов подлета к цели вынуждает обороняющуюся сторону выстраивать круговую систему радаров и противоракет по всему периметру границ и по всем маршрутам подлета к ним.

Ноябрьский запуск Ю-71 — первое успешное испытание этого изделия, ставшее достоянием широкой общественности. И хотя до принятия на вооружение нового боевого блока «Сармата», как и самой ракеты, пройдет еще как минимум года два, многочисленные западные эксперты уже начали раздувать истерику. «Самая страшная ракета Путина», «Последнее предупреждение Кремля», «Замаскированный дьявол» — вот лишь наиболее невинные определения англосаксонских военных аналитиков и журналистов. Но гораздо интереснее то, как на все эти события отреагировали новые власти в Белом доме и в Конгрессе. Президент США Дональд Трамп уже поддержал намерение Конгресса выделить только на переоснащение ядерных сил своей страны порядка 400 млрд долларов в течение десяти лет и еще несколько миллиардов долларов на новые разработки в этой области. А глава Пентагона Джеймс Мэттис прямо заявил о необходимости форсировать создание новых наступательных и оборонительных вооружений, платформ и систем, в том числе для работы в космическом пространстве. Это заявление было на ура встречено сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который пообещал бороться за дополнительное финансирование для «создания космических систем, которые смогут защитить американские интересы в космосе». Более того, Агентству по противоракетной обороне США уже поручено разработать программу борьбы «с растущей угрозой со стороны высокоскоростных маневрирующих ракет». «Нужно рассмотреть наступательные возможности космического контроля, чтобы обеспечить надежные космические операции, которые необходимы для исполнения наших боевых планов», — заявил генерал Мэттис. Все это означает только одно: США твердо решили не только милитаризировать космическое пространство, но и, по всей видимости, создать, а затем и разместить там новые гиперзвуковые средства поражения. Именно этому оружию отводится ключевая роль в американской концепции «Быстрого глобального удара» (Prompt Global Strike, PGS), которая, по замыслу пентагоновских стратегов, призвана обеспечить Вашингтону подавляющее военное превосходство над любой страной или даже группой государств. Но смогут ли американцы добиться своей цели?

Сложа руки

Бывший глава исследовательской лаборатории ВВС США генерал-майор Кёртис Бедке в интервью Air Force Times заявил, что его страна долгое время не уделяла нужного внимания всем направлениям развития гиперзвуковых вооружений, что не может не сказаться на военном потенциале США в будущем. «Развитие гиперзвуковых технологий не просто важный, а неизбежный процесс, к которому надо относиться со всей серьезностью, так как в противном случае можно остаться далеко позади», — подчеркнул Бедке. И действительно, ничего даже отдаленно напоминающего наш «Сармат» американцы сделать не смогли. Еще в 2003 году ВВС США вместе с агентством DARPA начали реализацию программы FALCON (Force Application and Launch from Continental). Ее целью было создание баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой в неядерном исполнении — CAV. Предполагалось, что это устройство массой 900 кг сможет самостоятельно маневрировать в широком диапазоне высот и поражать движущиеся цели с точностью до нескольких метров. Ракеты, оснащенные новыми боевыми блоками, должны были размещаться на побережьях США, за пределами мест постоянного базирования ядерных МБР. Места дислокации таких носителей выбраны не случайно. Дело в том, что при запуске этой ракеты такие государства, как Россия и Китай, должны были понимать, что она не несет ядерного боезаряда. Но заметного развития этот проект не получил. В минобороны США, по-видимому, посчитали, что для целей, поставленных в рамках PGS, дешевле модернизировать снятые десять лет назад с боевого дежурства трехступенчатые ракеты Peacekeeper. На базе этого носителя американцы разработали опытные экземпляры новых легких ракет Minotaur IV, которые оснастили дополнительной, четвертой, ступенью. Именно на эту ракету США сейчас возлагают основную надежду при реализации программы PGS средствами МБР. Однако испытания Minotaur IV идут совсем не так, как хотелось бы американским военным. Первый пуск такой ракеты с гиперзвуковой боеголовкой HTV-2 (Hypersonic Technology Vehicle) состоялся в 2010 году. Аппарат стартовал на борту ракеты-носителя Minotaur IV с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. При этом во время запуска полностью разрушился стартовый стол. Согласно плану полета, сам аппарат за полчаса должен был пролететь чуть более семи тысяч километров и приводниться неподалеку от атолла Кваджалейн. Но этого не произошло. Считается, что боевой блок сумел развить скорость до 20 Махов в верхних слоях атмосферы, однако связь с ним была утеряна, из-за чего испытатели не могли получить телеметрическую информацию. Наиболее вероятной причиной неудачи DARPA назвало недостаток системы управления, а именно неверно установленный центр тяжести ракеты, а также недостаточную подвижность рулей высоты и стабилизаторов. Из-за этого ракета в полете стала поворачиваться вокруг продольной оси, но система управления не позволила компенсировать отклонение и выровнять курс. А после того, как вращение достигло предельного значения, экспериментальный аппарат разрушился и упал в океан — это произошло на девятой минуте полета. И хотя конструкторам эти недочеты вроде бы удалось устранить, во время второго запуска история с разрушением стартового стола и потерей телеметрии повторилась. Правда, на этот раз аппарат смог продержаться в полете значительно дольше — порядка двадцати пяти минут. Тем не менее Пентагон решил отложить принятие Minotaur IV на вооружение на неопределенный срок. По официальным заявлениям американских военных, эта система все еще находится в разработке, а ее окончательный облик не сформирован.

Таким образом, успехи американцев в создании гиперзвуковых маневрирующих блоков для МБР представляются весьма скромными. А достигнутый ими уровень технологий в этой конкретной области едва дотягивает до поздних советских разработок. Более того, есть весьма веские основания считать, что США здесь проигрывают не только России, но и третьему участнику гиперзвуковой гонки — Китаю.

За последние четыре года Китай провел семь испытаний своего нового гиперзвукового блока WU-14 (DF-ZF). Причем лишь одно из них, второе по счету, закончилось аварией. Все остальные запуски прошли успешно. Последний такой запуск состоялся в апреле прошлого года. Тогда МБР Dong Feng 41 (DF-41) стартовала из провинции Шаньси в центре Китая и вышла в верхние слои атмосферы, где он нее отделился WU-14, после чего спланировал вниз, поразив цель на западе Китая — на расстоянии нескольких тысяч километров от места запуска. По данным американской разведки, скорость WU-14 на отдельном участке траектории достигала 10 Махов. Сами американцы считают, что КНР оснастит новыми боевыми блоками свои ракеты DF-31 и DF-41, что позволит увеличить их дальность поражения с 8–10 тыс. км до 12 тыс. км. После того как Китай отработает и полностью освоит эту технологию, у него появятся весьма эффективные средства поражения, способные преодолевать все существующие системы ПРО. Но нельзя забывать и еще один важный нюанс. По словам американского военного эксперта Ричарда Фишера, достигнутый китайцами прогресс в области гиперзвуковых технологий естественным образом активизирует исследования этой страны в области противокорабельных гиперзвуковых ракет. Уже сейчас можно говорить о скором появлении китайской противокорабельной ракеты нового поколения — DF-21 — с дальностью поражения до 3000 км, считает Фишер. «Китай вполне может завершить разработку первой версии такого аппарата уже через год-два. А еще через несколько лет принять его на вооружение», — уверен американский эксперт. Если Китай действительно создаст в ближайшие годы гиперзвуковую противокорабельную ракету, то это в корне поменяет баланс сил в Южно-Китайском море — на стратегически важном для КНР театре военных действий, где пока еще очень велико присутствие США. Не секрет, что Китай уже несколько лет активно расширяет военное присутствие в этом регионе, в частности насыпает искусственные острова вокруг скал архипелага Спратли и создает там военную инфраструктуру — пункты базирования и заправки для надводных кораблей средней океанской зоны — и даже построил аэродром для истребительной авиации. Это делается прежде всего для того, чтобы полностью контролировать главный морской путь, проходящий через Малаккский пролив, по которому в КНР поступает едва ли не половина всей импортируемой нефти и экспортируется до трети всех китайских товаров. Малаккский пролив — одно из самых опасных мест на Земле. Здесь уже несколько десятков лет господствуют пираты, нападающие на танкеры и сухогрузы. А рядом, в индонезийской провинции Ачех на северном побережье острова Суматра, к власти рвутся сепаратисты, которые тоже не гнушаются совершать атаки на проходящие по Малаккскому проливу суда. Но самое важное, что примерно в тысяче километров от этого пролива расположены те самые острова Спратли, принадлежность которых у Китая оспаривают Малайзия, Вьетнам, Филиппины и даже крохотный Бруней. В этом же районе постоянно дежурит как минимум одна авианесущая группа Тихоокеанского флота США. Американцы не признают принадлежность Спратли Китаю и считают весь район вокруг этих островов свободной международной зоной, в которой могут находиться в том числе и военные корабли разных стран. «Насыпая острова и создавая там пункты базирования, Китай фактически использует давнюю советскую стратегию создания защищенных районов, — говорит заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Максим Шеповаленко. — В эту стратегию вполне укладывается и создание гиперзвуковых противокорабельных ракет, способных противостоять крупным авианосным соединениям. Не исключено, что это вообще главный замысел испытаний гиперзвукового оружия, который сейчас проводит Китай». Впрочем, сами китайцы на этот счет высказываются весьма витиевато. Так, в интервью China Daily в мае прошлого года профессор Командного колледжа Ракетных войск НАОК Шао Юнлин заявил, что испытанный гиперзвуковой аппарат изначально не мог создаваться для поражения подвижных целей, таких как авианосцы. Дескать, формирующееся вокруг него в полете облако плазмы мешает работе датчиков корректировки и наведения на подвижные цели. И на данный момент китайские конструкторы не располагают вариантами решения этой проблемы, считает Юнлин. Однако ничто не мешает им работать над этой проблемой и в конце концов добиться нужного результата. «Во всяком случае, при нынешнем уровне развития технологий в КНР это не выглядит невозможным», — говорит Максим Шеповаленко. Это просто не может не волновать американцев. По словам Марка Льюиса, главы исследовательской группы при ВВС США, российские и китайские гиперзвуковые средства бросают вызов американской военной мощи. «Пока Пентагон сидел сложа руки вероятные противники развернули лихорадочную деятельность и уже тестируют свои ракеты, которые в будущем смогут доставлять ядерные боезаряды», — говорит он.

По результатам испытаний X-51 WaveRider американцы приняли решение о создании сразу двух гиперзвуковых аппаратов воздушного базирования

Очевидно, что в этой ситуации США всеми силами будут стараться сократить отставание от России и Китая в области создания маневрирующих гиперзвуковых блоков для МБР. Уже известно, что из 400 млрд долларов, которые Конгресс намерен выделить на перевооружение стратегических наступательных сил США, порядка 43 млрд будет израсходовано на модернизацию ракет шахтного базирования. Американцы почти наверняка попытаются довести до логического конца работы по модернизации ракет Minotaur IV и созданию новых боевых блоков к ним. Но гораздо больше средств Вашингтон намерен потратить на разработку гиперзвуковых крылатых ракет, а также их носителей, включая космические платформы. Именно здесь США достигли самых впечатляющих успехов.

Угроза с орбиты

Первые серьезные эксперименты по созданию гиперзвуковых крылатых ракет стартовали в США еще в середине 1970-х. Именно тогда американские ВВС выдали техническое задание ныне уже несуществующей компании Martin Marietta. Эта фирма должна была создать новую высокоскоростную ракету воздушного базирования ASALM (Advanced Strategic Air-Launched Missile) с дальностью полета до 500 км, которую планировалось использовать против советских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS). Главным новшеством ASALM стала необычная комбинированная силовая установка, состоящая из жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) и прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД). Первый разгонял ракету до скорости, незначительно превышавшей звуковую, после чего включался ПВРД — он уже доводил скорость до 4–5 Махов. С октября 1979 года по май 1980-го Martin Marietta провела семь испытаний уменьшенных моделей ракеты. Причем в ходе одного из таких полетов на высоте более 12 км скорость ракеты превысила 5,5 Маха. Но уже летом того же года из-за бюджетных ограничений проект был закрыт. А через некоторое время исчезла и сама Martin Marietta: в 1995 году ее поглотила корпорация Lockheed, которая продолжила гиперзвуковые эксперименты в инициативном порядке.

Гиперзвуковые маневрирующие боевые блоки МБР «Сармат» преодолеют любую ПРО

Но на рубеже веков к этой деятельности активно подключилось государство. По инициативе DARPA Lockheed Martin и Boeing начали работать над демонстраторами технологий, которые должны были завершиться созданием полноценной стратегической гиперзвуковой крылатой ракеты. Считается, что ближе всего к этой цели подошла Boeing, разработавшая аппарат Х-51 WaveRider, оснащенный ПВРД Pratt & Whitney. Первые испытания Х-51 прошли в 2009 году с борта стратегического бомбардировщика В-52. На высоте 15 км этот самолет отцепил Х-51, после чего тот включил двигатель и начал самостоятельный полет. Он длился около четырех минут, причем Х-51 развил скорость более 5 Махов уже в течение первых 30 секунд полета. Правда, через год в ходе второго испытания двигатель Х-51 проработал только четыре минуты вместо пяти. Из-за выявленной нестабильности ракеты и перебоев со связью была отдана команда на самоуничтожение. Тем не менее ВВС США полученным результатом остались довольны, заявив, что программа была выполнена на 95%. Но самым успешным и продолжительным оказался последний из всех известных пусков Х-51 — в мае 2013 года. Этот полет продолжался шесть минут, за которые ракета пролетела 426 км, сумев развить скорость 5,1 Маха. После этого вся информация о дальнейших работах над X-51 исчезла из открытой печати. А главный научный специалист ВВС США Мик Эндсли, курировавший тогда этот проект, заявил лишь, что американские ученые уже работают над новым поколением гиперзвуковых аппаратов, производство которых должно начаться в 2023 году. «Цель создания X-51 WaveRider заключалась в том, чтобы проверить, возможно ли функционирование подобного летательного аппарата. После успешных испытаний этот вопрос был снят с повестки дня, поэтому сейчас ученые ставят перед собой задачу создать аппарат, который окажется способен маневрировать на столь высоких скоростях. При этом будет разработана система наведения, которая сможет без ошибок работать на гиперзвуковой скорости», — говорил четыре года назад Эндсли.

Впрочем, помимо X-51 WaveRider у DARPA есть еще как минимум две крупные программы в области гиперзвука. Первая из них, получившая название High Speed Strike Weapon (HSSW), краткосрочная — она рассчитана до 2020 года. Эта программа включает в себя сразу два проекта создания гиперзвукового оружия — это атмосферная ракета Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) и так называемый глайдер, Tactical Boost-Glide (TBG). Известно, что проектом TBG занимается исключительно Lockheed Martin, а над HAWC эта корпорация трудится в партнерстве с Raytheon.

В сентябре прошлого года Пентагон подписал с этими компаниями контракты на опытно-конструкторские разработки, выделив им в общей сложности 321 млн долларов. В соответствии с техническим заданием к 2020 году они должны представить полнофункциональные прототипы гиперзвуковых ракет воздушного и морского базирования. Наконец, долгосрочная программа DARPA предполагает разработку к 2030 году гиперзвукового управляемого летательного аппарата XS-1. Фактически речь идет о космическом беспилотном самолете, который самостоятельно будет взлетать с обычного аэродрома, выходить на околоземную орбиту и так же самостоятельно приземляться.

Таким образом, можно ожидать, что через три года американцы смогут выпустить ограниченную партию экспериментальных гиперзвуковых крылатых ракет, прежде всего воздушного базирования, которые на первых порах разместят на стратегических бомбардировщиках типа В-1 или В-52. Это косвенно подтверждает и опубликованный несколько лет назад доклад ВВС США «О перспективном видении развития гиперзвуковых систем». В этом документе прямо говорится, что появление ударных гиперзвуковых средств планируется в период до 2020 года, а к 2030-му будет создан и перспективный гиперзвуковой бомбардировщик.

К 2030 году США надеются создать гиперзвуковой космический бомбардировщик XS-1

Заметим, что сейчас у США уже есть орбитальный космический беспилотник X-37B Orbital Test Vehicle, разработанный корпорацией Boeing. Правда, он запускается на ракете Atlas-5. X-37B может находиться на высотах от 200 до 750 км в течение нескольких лет. Более того, он в состоянии быстро менять орбиту, выполнять разведывательные задачи и доставлять полезную нагрузку. Но все же очевидно, что в дальнейшем этот аппарат станет платформой для размещения на нем гиперзвуковых вооружений, в том числе тех, которые должны создать Lockheed Martin и Raytheon. Пока что у США есть только три таких орбитальных аппарата, причем в последние годы один из них постоянно находится в космосе. Но вполне вероятно, что в конце концов американцы создадут полноценную группировку орбитальных самолетов, которые постоянно будут нести боевое дежурство в космосе. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет реализован проект XS-1 и у них не появится гиперзвуковой орбитальный самолет, способный взлетать без помощи ракеты. А что в этой области можем противопоставить американцам мы?

Всех сильнее

То, что наша страна достигла существенного прогресса в создании самых разных гиперзвуковых систем, военные эксперты догадывались давно. Но в декабре прошлого года это впервые прямо дал понять президент России Владимир Путин. «Россия разрабатывает перспективные виды вооружений, основанные на новых физических принципах, которые дают возможность избирательного воздействия на критически важные элементы техники и объектов инфраструктуры вероятного противника», — заявил глава государства. Для этого, по его словам, применяются самые современные достижения науки — лазеры, гиперзвук, робототехника. «Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого!» — подчеркнул президент. А спустя месяц завесу тайны над этой темой наконец-то приоткрыли и наши военные.

Замминистра обороны Юрий Борисов публично заявил, что Россия находится на рубеже очередной научно-технической революции, которая связана с внедрением вооружений нового поколения и принципиально иных принципов управления войсками. «На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует принципиально новых материалов и систем управления, способных работать совершенно в другой среде — в плазме», — уточнил замминистра. Такое оружие уже скоро начнет поступать в наши войска. Этого, по словам Борисова, требует изменившийся характер военных конфликтов. «Резко сжимается время от принятия решения до конечного результата: если раньше это были часы, то сегодня — десятки минут и даже единицы, а скоро это будут секунды», — сказал Юрий Борисов. По его словам, «кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это делать в реальном масштабе времени, тот, собственно и побеждает». Так о чем же конкретно идет речь?

Еще три года назад глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов утверждал, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, способные развивать скорость 6–7 Махов, могут быть созданы в нашей стране где-то около 2020 года, а массовый переход на гиперзвук произойдет в 2030–2040-х. И это при том, что существует огромное количество научных и технологических проблем, объективно возникающих при разработке такого рода систем. Вот как их описывал сам глава КТРВ в интервью Росинформбюро и радиостанции «Столица ФМ»: «Основная сложность заключается в разработке новых материалов и двигателей. Это базовая задача в гиперзвуке, так как температура при таком полете существенно выше, чем при полете на 3 Махах. Ни один двигатель с нуля не может сразу обеспечить такую скорость. Сначала его необходимо разогнать условно до 0,8 Маха, потом до 4 Махов, потом он перейдет на так называемый рамджет — двигатель с дозвуковым горением, который работает до 6–6,5 Маха. Дальше нужно обеспечить сверхзвуковое горение в камере сгорания. Тогда допустимые скорости — 10 Махов. Но это уже выливается в большую двигательную установку, которая иногда по размерам может превысить длину сегодняшней ракеты. И это само по себе проблема. Вторая проблема состоит в том, что при таких скоростях происходит аэродинамический нагрев поверхности. Температуры очень высокие, и это требует, соответственно, новых материалов. Третья проблема — при таких высоких температурах должна обеспечиваться правильная работа бортового радиоэлектронного оборудования, которое очень чувствительно к нагреву. Кроме того, при скоростях больше 6 Махов на острых кромках появляется плазма, которая затрудняет передачу сигнала».

Тем не менее есть очень веские основания считать, что все эти проблемы наши ученые и конструкторы все-таки смогли решить.

Первое и самое главное — им удалось разработать новые жаропрочные материалы, которые защищают корпус ракеты и обеспечивают работу ее двигателя в плазме. Это достижение смело можно записать в актив ВИАМа и Московской государственной академии тонкой химической технологии. Именно их сотрудники шесть лет назад получили государственные премии за создание высокотемпературных керамических композитов для перспективных силовых установок и гиперзвуковых летательных аппаратов. В официальном сообщении говорится, что «этим коллективом разработан альтернативный — не имеющий аналогов в мире — технологический прием получения безволоконного конструкционного высокотемпературного композита системы SiC—SiC на рабочие температуры до 1500 °С». Очевидно, что эта разработка позволит улучшить характеристики авиационных и гиперзвуковых воздушно-реактивных двигателей, обеспечить работоспособность элементов теплонагруженных конструкций, включая гиперзвуковые летательные аппараты, при температурах эксплуатации на 300–400 °С выше, чем в используемых в настоящее время материалах, и в разы снизить массу изделий.

Второе — реализован и сам проект по созданию мощностей, обеспечивающих проведение НИОКР по разработке и изготовлению ПРВД для в соответствии с требованиями Государственной программы вооружений. Это прямо следует из годового отчета за 2014 год Тураевского МКБ «Союз», входящего в КТРВ. «Внедряется новая технология производства деталей ПРВД гиперзвуковых летательных аппаратов из высокожаропрочных сплавов и перспективных композитных соединений типа “углерод—углерод”» — говорится в этом документе. Более того, там же сказано, что реконструкция производства позволит в период до 2020 года обеспечить изготовление до 50 двигателей в год для перспективного высокоскоростного летательного аппарата. Это означает, что еще три года назад у нас фактически все было готово для выпуска установочной партии двигателей для новой гиперзвуковой крылатой ракеты. Теперь весь вопрос заключается в том, удалось ли отечественным конструкторам создать саму ракету.

продолжение в комментах

Битва за гиперзвук. Часть 2

Научно-технический задел России – гиперзвуковые самолёты

Гиперзвуковой Ту-2000

В СССР работы над гиперзвуковым самолётом начались в ОКБ Туполева в середине 1970-х годов, на основе серийного пассажирского самолёта Ту-144. Проводилось исследование и проектирование самолёта, способного развивать скорость до М=6 (ТУ-260) и дальностью полёта до 12000 км, а также гиперзвукового межконтинентального самолёта ТУ-360. Его дальность полёта должны была достигать 16000 км. Был даже подготовлен проект пассажирского гиперзвукового самолёта Ту-244, рассчитанного на полёт на высоте 28-32 км со скоростью М=4,5-5.

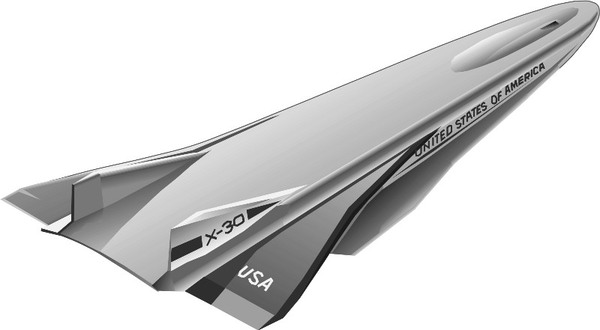

В феврале 1986 года в США начался НИОКР по создание космоплана Х-30 с воздушно-реактивной силовой установкой, способного выходить на орбиту в одноступенчатом варианте. Проект National Aerospace Plane (NASP), отличался обилием новых технологий, ключевой из которых был двухрежимный гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий летать на скоростях М=25. По полученным разведкой СССР сведениям, NASP прорабатывался для гражданских и военных целей.

Ответом на разработку трансатмосферного X-30 (NASP) стали постановления правительства СССР от 27 января и 19 июля 1986 о создании эквивалента американскому воздушно-космическому самолёту (ВКС). 1 сентября 1986 года Министерство обороны выпустило техническое задание на одноступенчатый многоразовый воздушно-космический самолет (МВКС). По этому техзаданию МВКС должен был обеспечить эффективную и экономичную доставку на околоземную орбиту грузов, высокоскоростную трансатмосферную межконтинентальную транспортировку, решение военные задач, как в атмосфере, так и в ближнем космическом пространстве. Из представленных на конкурс работ ОКБ Туполева, ОКБ Яковлева и НПО «Энергия» одобрение получил проект Ту-2000.

В результате предварительных исследований по программе МВКС выбиралась силовая установка на основе отработанных и проверенных решений. Существующие воздушно-реактивные двигатели (ВРД), использовавшие атмосферный воздух, имели ограничения по температуре, они использовались на самолётах, скорость которых не превышала М=3, а ракетные двигатели должны были нести большой запас топлива на борту и не годились для продолжительных полётов в атмосфере. Поэтому было принято важное решение – чтобы самолёт мог летать на сверхзвуковых скоростях и на всех высотах, его двигатели должны иметь черты и авиационной, и космической техники.

Оказалось, что наиболее рациональным для гиперзвукового самолёта является прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), в котором нет вращающихся частей, в комбинации с турбореактивным двигателем (ТРД) для разгона. Предполагалось, что для полётов с гиперзвуковыми скоростями наиболее подходит ПВРД на жидком водороде. А разгонный двигатель - это ТРД работающий или на керосине, или на жидком водороде.

В результате, за рабочий вариант была принята комбинация экономичного ТРД, работающего в диапазоне скоростей М=0-2,5, второго двигателя - ПВРД, разгоняющего летательный аппарат до М=20 и ЖРД для выхода на орбиту (разгон до первой космической скорости 7,9 км/с) и обеспечения орбитальных манёвров.Из-за сложности решения комплекса научно-технических и технологических задач по созданию одноступенчатого МВКС программа была разбита на два этапа: создание экспериментального гиперзвукового самолета со скоростью полета до М=5-6, и разработка прототипа орбитального ВКС, обеспечивающего проведение лётного эксперимента во всём диапазоне полетов, вплоть до выхода в космос. Помимо этого на втором этапе работ МВКС намечалось создать варианты космического бомбардировщика Ту-2000Б, который проектировался как двухместный самолёт с дальностью полёта 10000 км и взлетным весом 350 тонн. Шесть двигателей с питанием на жидком водороде должны были обеспечить скорость М=6-8 на высоте в 30-35 км.

По данным специалистов ОКБ им. А.Н.Туполева, стоимость постройки одного ВКС должна была составить около 480 млн. долларов, в ценах 1995 года (при затратах на ОКР 5,29 млрд. долларов). Предполагаемая стоимость запуска должна была составить 13,6 млн. долларов, при количестве 20 пусков в год.

Первый раз макет самолета Ту-2000 был показан на выставке «Мосаэрошоу-92». До остановки работ в 1992 году, для Ту-2000 были изготовлены: кессон крыла из никелевого сплав, элементы фюзеляжа, криогенные топливные баки и композитные топливопроводы.

Из-за сложности решения комплекса научно-технических и технологических задач по созданию одноступенчатого МВКС программа была разбита на два этапа: создание экспериментального гиперзвукового самолета со скоростью полета до М=5-6, и разработка прототипа орбитального ВКС, обеспечивающего проведение лётного эксперимента во всём диапазоне полетов, вплоть до выхода в космос. Помимо этого на втором этапе работ МВКС намечалось создать варианты космического бомбардировщика Ту-2000Б, который проектировался как двухместный самолёт с дальностью полёта 10000 км и взлетным весом 350 тонн. Шесть двигателей с питанием на жидком водороде должны были обеспечить скорость М=6-8 на высоте в 30-35 км.

По данным специалистов ОКБ им. А.Н.Туполева, стоимость постройки одного ВКС должна была составить около 480 млн. долларов, в ценах 1995 года (при затратах на ОКР 5,29 млрд. долларов). Предполагаемая стоимость запуска должна была составить 13,6 млн. долларов, при количестве 20 пусков в год.

Первый раз макет самолета Ту-2000 был показан на выставке «Мосаэрошоу-92». До остановки работ в 1992 году, для Ту-2000 были изготовлены: кессон крыла из никелевого сплав, элементы фюзеляжа, криогенные топливные баки и композитные топливопроводы.

Атомный М-19

Давний «конкурент» по стратегическим летательным аппаратам ОКБ им. Туполева – Экспериментальный машиностроительный завод (сейчас ЭМЗ им. Мясищева) также занимался разработками одноступенчатого ВКС в рамках НИОКР «Холод-2». Проект получил название «М-19» и предусматривал проработку по следующим темам:

Тема 19-1. Создание летающей лаборатории с силовой установкой на жидком водородном топливе, отработка технологии работ с криогенным топливом;

Тема 19-2. Проектно-конструкторские работы по определению облика гиперзвукового самолета;

Тема 19-3. Проектно-конструкторские работы по определению облика перспективного ВКС;

Тема 19-4. Проектно-конструкторские работы по определению облика альтернативных вариантов ВКС с ядерной двигательной установкой.

Работы по перспективному ВКС проводились под непосредственным руководством Генерального конструктора В.М. Мясищева и Генерального конструктора А.Д. Тохунца. Для выполнения составных частей НИОКР были утверждены планы совместных работ с предприятиями МАП СССР, в том числе: ЦАГИ, ЦИАМ, НИИАС, ИТПМ и многими другими, а также с НИИ Академии наук и Министерства обороны.

Облик одноступенчатого ВКС М-19 определился после исследования многочисленных альтернативных вариантов аэродинамической компоновки. В части исследований характеристик силовой установки нового типа проводились испытания моделей ГПВРД в аэродинамических трубах на скоростях, соответствующих числам М=3-12. Для оценки эффективности будущего ВКС были также проработаны математические модели систем аппарата и комбинированной силовой установки с ядерным ракетным двигателем (ЯРД).

Использование ВКС с комбинированной ядерной двигательной установкой предполагало расширенные возможности интенсивного освоения как околоземного космического пространства, включая удаленные геостационарные орбиты, так и области дальнего космоса, в том числе Луну и окололунное пространство.

Наличие на борту ВКС ядерной установки позволяло бы также использовать её в качестве мощного энергетического узла для обеспечения функционирования новых типов космического оружия (лучевое, пучковое оружие, средства воздействия на климатические условия и т. п.).

Комбинированная двигательная установка (КДУ) включала в себя:

Маршевый ядерный ракетный двигатель (ЯРД) на основе ядерного реактора с радиационной защитой;

10 двухконтурных турбореактивных двигателей (ДТРДФ) с теплообменниками во внутреннем и наружном контурах и форсажной камерой;

Гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ГПВРД);

Два турбокомпрессора для обеспечения прокачки водорода через теплообменники ДТРДФ;

Распределительный узел с турбонасосными агрегатами, теплообменниками и вентилями трубопроводов, системы регулирования подачи топлива.

В качестве топлива для ДТРДФ и ГПВРД использовался водород, он же являлся и рабочим телом в замкнутом контуре ЯРД.

В завершенном виде концепция М-19 выглядела так: взлет и первоначальный разгон 500-тонный ВКС совершает как атомный самолёт с двигателями замкнутого цикла, причем в качестве теплоносителя, передающего тепло от реактора к десяти турбореактивным двигателям, служит водород. По мере разгона и набора высоты, водород начинает подаваться в форсажные камеры ТРД, чуть позже в прямоточные ГПРВД. Наконец, на высоте 50 км, при скорости полёта более 16М, включается атомный ЯРД с тягой 320 тс, который обеспечивал выход на рабочую орбиту высотой 185-200 километров. При взлетной массе около 500 тонн ВКС М-19 должен был выводить на опорную орбиту с наклонением 57,3° полезную нагрузку массой порядка 30-40 тонн.

Необходимо отметить малоизвестный факт, что при расчетах характеристик КДУ на турбопрямоточном, ракетно-прямоточном и гиперзвуковом режимах полета использовались результаты экспериментальных исследований и расчетов, проведенных в ЦИАМ, ЦАГИ и ИТПМ СО АН СССР.

«Аякс» - гиперзвук по-новому

Работы по созданию гиперзвукового самолёта проводились и в СКБ «Нева» (г. Санкт-Петербург), на основе которого было образовано Государственное научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых скоростей (ныне ОАО «НИПГС» ХК «Ленинец»).

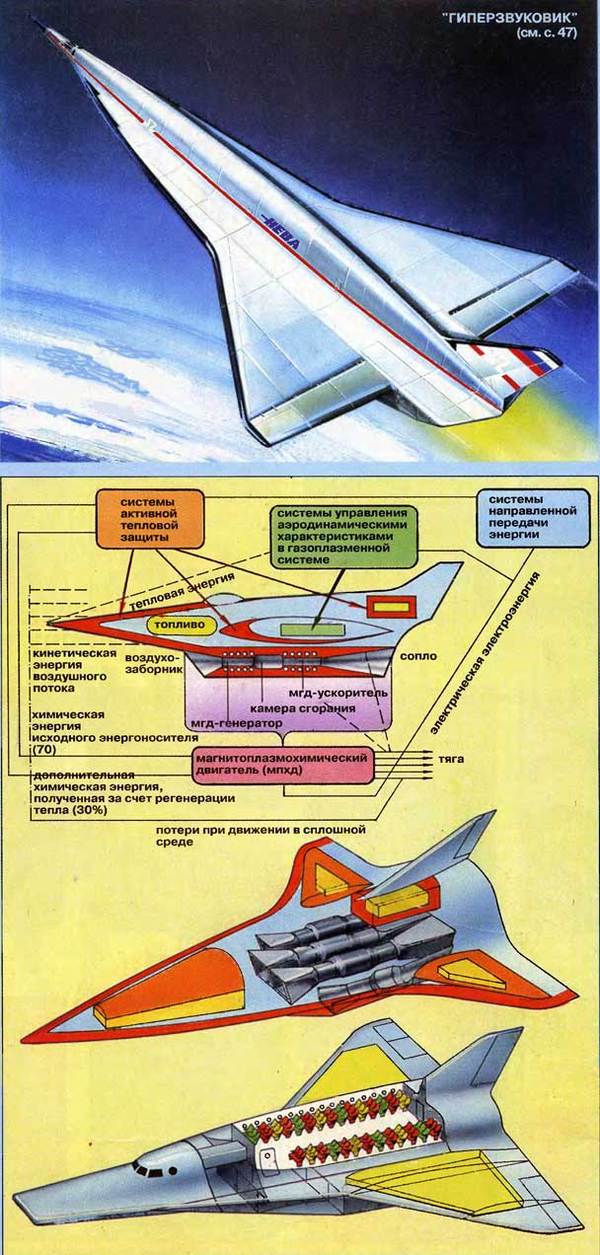

В НИПГС к созданию ГЛА подошли принципиально по-новому. Концепция ГЛА «Аякс» была выдвинута в конце 80-х гг. Владимиром Львовичем Фрайштадтом. Суть её состоит в том, что у ГЛА отсутствует тепловая защита (в отличие от большинства ВКС и ГЛА). Тепловой поток, возникающий при гиперзвуковом полёте, впускается внутрь ГЛА для повышения его энергоресурса. Таким образом, ГЛА «Аякс» представлял собой открытую аэротермодинамическую систему, которая часть кинетической энергии гиперзвукового воздушного потока преобразовывала в химическую и электрическую, попутно решая вопрос с охлаждением планера. Для этого были спроектированы основные компоненты реактора химической регенерации тепла с катализатором, размещаемыми под обшивкой планера.

Обшивка самолета в наиболее термонапряженных местах имела двухслойную оболочку. Между слоями оболочки размещался катализатор из термостойкого материала («мочалки из никеля»), который представлял собой подсистему активного охлаждения с реакторами химической регенерации тепла. Согласно расчётам, при всех режимах гиперзвукового полета температура элементов планера ГЛА не превышала 800-850°С.

В состав ГЛА входит интегрированный с планером прямоточный воздушно-реактивный двигатель со сверхзвуковым горением и основной (маршевый) двигатель - магнито-плазмохимический двигатель (МПХД). МПХД предназначался для управления воздушным потоком, с помощью магнито-газодинамического ускорителя (МГД-ускорителя) и выработки электроэнергии с помощью МГД-генератора. Генератор имел мощность до 100 МВт, что вполне хватало для питания лазера, способного поражать на околоземных орбитах различные цели.

Предполагалось, что маршевый МПХД будет способен изменять скорость полёта в широком диапазоне полетного числа Маха. За счет торможения гиперзвукового потока магнитным полем создавались оптимальные условия в сверхзвуковой камере сгорания. При испытаниях в ЦАГИ было выявлено, что созданное в рамках концепции «Аякс» углеводородное топливо сгорает в несколько раз быстрее, чем водород. МГД-ускоритель мог «разгонять» продукты сгорания, увеличивая максимальную скорость полета до М=25, что гарантировало выход на околоземную орбиту.

Гражданский вариант гиперзвукового самолёта рассчитывался на скорость полёта 6000-12000 км/ч, дальность полёта - до 19000 км и перевозку 100 пассажиров. О военных разработках проекта «Аякс» сведений нет.

Российская концепция гиперзвука – ракеты и ПАК ДА

Работы, проведенные в СССР и в первые годы существования новой России по гиперзвуковым технологиям позволяют утверждать, что оригинальная отечественная методология и научно-технический задел сохранены и задействованы для создания российских ГЛА – как в ракетном, так и самолётном исполнении.

В 2004-м году, во время проведения командно-штабных учений «Безопасность 2004», президент России В.В. Путин сделал заявление, до сих пор будоражащее умы «общественности». «Были проведены эксперименты и кое-какие испытания… Вскоре российские Вооруженные силы получат боевые комплексы, способные действовать на межконтинентальных расстояниях, с гиперзвуковой скоростью, с большой точностью, с широким манёвром по высоте и направлению удара. Эти комплексы сделают бесперспективными любые образцы противоракетной обороны – существующие или перспективные».

Некоторые отечественные СМИ интерпретировали это заявление в меру своего понимания. Например: «В России была разработана первая в мире гиперзвуковая маневрирующая ракета, запуск которой был произведен со стратегического бомбардировщика Ту-160 в феврале 2004 года, когда проводились командно-штабные учения «Безопасность 2004»…

На самом деле на учениях было запущена баллистическая ракета РС-18 «Стилет» с новым боевым оснащением. Вместо обычной боеголовки на РС-18 находилось некое устройство, способное менять высоту и направление полета, и, тем самым, преодолевать любую, в том числе американскую, противоракетную оборону. Судя по всему, испытанный во время учений «Безопасность 2004» аппарат являлся малоизвестной гиперзвуковой крылатой ракетой (ГКР) Х-90, разработанной в МКБ «Радуга» в начале 1990-х годов.

Судя по ТТХ этой ракеты, стратегический бомбардировщик Ту-160 может брать на борт две Х-90. Остальные же характеристики выглядят так: масса ракеты — 15 тонн, маршевый двигатель — ГПВРД, ускоритель — РДТТ, скорость полета – 4-5 М, высота пуска – 7000 м, высота полёта – 7000-20000 м, дальность пуска 3000-3500 км, число боеголовок — 2, мощность боеголовки — 200 кт.

В споре о том, что лучше самолёт или ракета, чаще всего проигрывали самолёты, так как ракеты оказывались быстрее и результативнее. А самолёт стал носителем крылатых ракет, способных поражать цели на расстоянии 2500-5000 км. Запуская ракету по цели, стратегический бомбардировщик не заходил в зону противодействующей ПВО, поэтому делать его гиперзвуковым не имело смысла.

«Гиперзвуковое соревнование» между самолётом и ракетой сейчас близится к новой развязке с предсказуемым результатом - ракеты вновь опережают самолёты.

Оценим ситуацию. На вооружении дальней авиации, входящей в ВКС России, состоят 60 турбовинтовых самолётов Ту-95МС и 16 реактивных бомбардировщиков Ту-160. Срок службы Ту-95МС истекает через 5-10 лет. Министерство обороны приняло решение об увеличение количества Ту-160 до 40 единиц. Ведутся работы по модернизации Ту-160. Таким образом, в ВКС скоро начнут поступать новые Ту-160М. ОКБ Туполева также является основным разработчиком перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Наш «вероятный противник» не сидит, сложа руки, он вкладывает деньги в развитие концепции Prompt Global Strike (PGS). Возможности военного бюджета США по объёму финансирования значительно превышают возможности бюджета России. Министерство финансов и Министерство обороны спорят о размере финансирования Госпрограммы вооружений на период до 2025 года. И речь идёт не только о текущих расходах на закупку нового ВВТ, но и о перспективных разработках, к которым относятся ПАК ДА и технологии ГЛА.

В создании гиперзвуковых боеприпасов (ракеты или снаряда) не всё однозначно. Явное преимущество гиперзвука – скорость, короткое время подлёта к цели, высокая гарантия преодоления систем ПВО и ПРО. Однако немало и проблем – дороговизна одноразового боеприпаса, сложность управления при изменении траектории полёта. Эти же недостатки стали решающими аргументами при сокращении или закрытии программ по пилотируемому гиперзвуку, то есть по гиперзвуковым самолётам.

Проблема дороговизны боеприпаса может решаться решается наличием на борту самолёта мощного вычислительного комплекса расчётов параметров бомбометания (пуска), который превращает обычные бомбы и ракеты в высокоточное оружие. Аналогичные бортовые вычислительные комплексы, установленные в боеголовках гиперзвуковых ракет, позволяют приравнять их к классу стратегического высокоточного оружия, которое, по мнению военных специалистов НОАК, способно заменить комплексы МБР. Наличие ракетных ГЛА стратегической дальности поставит под вопрос необходимость содержания дальней авиации, как имеющей ограничения по скорости и эффективности боевого применения.

Появление в арсенале любой армии гиперзвуковой зенитной ракеты (ГЗР) вынудит стратегическую авиацию «прятаться» на аэродромах, т.к. максимальное расстояние, с которого могут применяться крылатые ракеты бомбардировщика, такие ГЗР преодолеют за несколько минут. Повышение дальности, точности и манёвренности ГЗР позволит им сбивать МБР противника на любых высотах, а также срывать массированный налёт стратегических бомбардировщиков до выхода их на рубежи пуска крылатых ракет. Пилот «стратега», возможно и обнаружит запуск ГЗР, но увести самолёт от поражения вряд ли успеет.

Разработки ГЛА, которые сейчас интенсивно ведутся в развитых странах, свидетельствуют, что ведется поиск надежного инструмента (оружия), которое может гарантированно уничтожить ядерный арсенал противника до начала применения ядерного оружия, как последнего аргумента при защите государственного суверенитета. Гиперзвуковое оружие может применяться и по основным центрам политического, экономического и военного могущества государства.

Гиперзвук в России не забыт, идут работы по созданию ракетного оружия на основе этой технологии (МБР «Сармат», МБР «Рубеж», Х-90), но делать ставку только на один вид вооружения («чудо-оружие», «оружия возмездия») было бы, как минимум, не правильно.

В создании ПАК ДА ясности нет до сих пор, так как до сих пор неизвестны основные требования по его назначению и боевому применению. Существующие стратегические бомбардировщики, как составляющие ядерной триады России, постепенно теряют свое значение из-за появления новых видов оружия, в том числе и гиперзвукового.

Курс на «сдерживание» России, провозглашенный главной задачей НАТО, объективно способен привести к агрессии против нашей страны, в которой будут участвовать подготовленные и вооружённые современными средствами армии «Североатлантического договора». По количеству личного состава и вооружений НАТО превосходит Россию в 5–10 раз. Вокруг России выстраивается «санитарный пояс», включающий военные базы и позиции ПРО. По сути, проводимые НАТО мероприятия в военных терминах описывается как оперативная подготовка театра военных действий (ТВД). При этом главным источником поставок вооружений остаётся США, как было и в Первую, и Второю мировые войны.

Гиперзвуковой стратегический бомбардировщик может в течение часа оказаться в любой точке земного шара над любым военным объектом (базой), с которого обеспечивается снабжение ресурсами группировок войск, в том числе и в «санитарном поясе». Малоуязвимы для систем ПРО и ПВО, он может уничтожить такие объекты мощным высокоточным неядерным оружием. Наличие такого ГЛА в мирное время станет дополнительным сдерживающим фактором для сторонников глобальных военных авантюр.

Гражданский ГЛА может стать технической основой прорыва в развитии межконтинентальных перелётов и космических технологий. Научно-технический задел проектов Ту-2000, М-19 и «Аякс» по-прежнему актуален и может быть востребован.

Каким же будет будущий ПАК ДА – дозвуковым с СГКР или гиперзвуковым с доработанным обычным оружием, решать заказчикам – Министерству обороны и Правительству России.

«Кто ещё до сражения побеждает предварительным расчетом, у того шансов много. Кто ещё до сражения не побеждает расчетом, у того шансов мало. У кого шансов много – побеждает. У кого шансов мало – не побеждает. Тем более тот, у кого шансов нет вовсе». /Сунь Цзы, «Искусство войны»/

Военный эксперт Алексей Леонков

Битва за гиперзвук. Часть 1

Соревнование за освоение авиацией гиперзвуковых скоростей началось ещё во времена Холодной войны. В те годы конструкторы и инженеры СССР, США и других развитых стран проектировали новые самолёты, способные летать в 2-3 раза быстрее скорости звука. Гонка за скоростью породила множество открытий в области аэродинамики полётов в атмосфере и быстро достигла пределов физических возможностей пилотов и стоимости изготовления летательного аппарата. В итоге первыми гиперзвук освоили ракетные конструкторские бюро в своих детищах - межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и ракетах-носителях. При выводе на околоземные орбиты спутников ракеты развивали скорость 18000 – 25000 км/час. Это намного превышало предельные параметры самых быстрых сверхзвуковых самолетов, как гражданских (Конкорд = 2150 км/ч, Ту-144 = 2300 км/ч), так и военных (SR-71 = 3540 км/час, МиГ-31 = 3000 км/час).

Т-4 (Изделие "100")

Отдельно хочется отметить, что при проектировании сверхзвукового перехватчика МиГ-31 авиаконструктор Г.Е. Лозино-Лозинский использовал в конструкции планера передовые материалы (титан, молибден и др.), что позволило самолету достигнуть рекордной высоты пилотируемого полёта (МиГ-31Д) и максимальной скорости в 7000 км/час в верхних слоях атмосферы. В 1977 году летчик-испытатель Александр Федотов установил на его предшественнике МиГ-25 абсолютный мировой рекорд высоты полета – 37650 метров (для сравнения, у SR-71 максимальная высота полета составила 25929 метров). К сожалению, двигатели для полетов на больших высотах в условиях сильно разреженной атмосферы тогда ещё не были созданы, так как эти технологии только разрабатывались в недрах советских НИИ и КБ в рамках многочисленных экспериментальных работ.

Новым этапом в развитии технологий гиперзвука стали исследовательские проекты по созданию авиационно-космических систем, которые совмещали в себе возможности авиации (пилотаж и манёвр, посадка на ВПП) и космических аппаратов (выход на орбиту, орбитальный полет, спуск с орбиты). В СССР и США эти программы отработали частично, явив миру космические орбитальные самолёты «Буран» и «Спейс Шаттл».

Почему частично? Дело в том, что вывод летательного аппарата на орбиту осуществлялся с помощью ракеты-носителя. Стоимость вывода была огромной, порядка 450 миллионов долларов (по программе «Спейс Шаттл»), что в разы превышало стоимость самых дорогих гражданских и военных самолётов, не позволяло сделать орбитальный самолёт массовым изделием. Необходимость вложения гигантских средств в создание инфраструктуры, обеспечивающей сверхбыстрые межконтинентальные перелёты (космодромы, центры управления полётом, топливно-заправочные комплексы) окончательно похоронила перспективу пассажирских перевозок.

Единственным заказчиком, хоть как-то заинтересованным в гиперзвуковых аппаратах, остались военные. Правда, этот интерес носил эпизодический характер. Военные программы СССР и США по созданию авиационно-космических самолётов шли разными путями. Наиболее последовательно они были реализованы всё-таки в СССР: от проекта по созданию ПКА (планирующего космического аппарата) до МАКС (многоцелевая авиационная космическая система) и «Бурана» была выстроена последовательная и непрерывная цепочка научно-технических заделов, на основании которых создавался фундамент будущих экспериментальных полётов прототипов гиперзвуковых самолётов.

Ракетные КБ продолжали совершенствовать свои МБР. С появлением современных комплексов ПВО и ПРО, способных сбивать боевые части МБР на большом удалении, к поражающим элементам баллистических ракет стали предъявлять новые требования. Боеголовки новых МБР должны были преодолевать противовоздушную и противоракетную оборону противника. Так появились боевые части, способные преодолевать ВКО на гиперзвуковых скоростях (М=5-6).

Отработка гиперзвуковых технологий для боевых частей (боеголовок) МБР позволила начать несколько проектов по созданию оборонного и наступательного гиперзвукового оружия - кинетического (рельсотрон), динамического (крылатые ракеты) и космического (удар с орбиты).

Активизация геополитического соперничества США с Россией и Китаем реанимировала тему гиперзвука как перспективного инструмента, способного обеспечить преимущество в сфере космических и ракетно-авиационных вооружений. Повышение интереса к этим технологиям обусловлено и концепцией нанесения максимального ущерба противнику обычными (не ядерными) средствами поражения, которая фактически реализуется странами НАТО во главе с США.

Действительно, если в распоряжении военного командования будет хотя бы сотня гиперзвуковых аппаратов в неядерном оснащении, которые легко преодолевают существующие системы ПВО и ПРО, то этот «последний довод королей» напрямую влияет на стратегический баланс между ядерными державами. Мало того, гиперзвуковая ракета в перспективе может уничтожать элементы стратегических ядерных сил как с воздуха, так и из космоса в сроки не более часа от момента принятия решения до момента поражения цели. Именно такая идеология заложена в американской военной программе Prompt Global Strike (быстрый глобальный удар).

Осуществима ли подобная программа на практике? Аргументы «за» и «против» разделились примерно поровну. Давайте разберёмся.

Американская программа Prompt Global Strike

Концепция Prompt Global Strike (PGS) принята в 2000-е годы по инициативе командования ВС США. Её ключевым элементом является возможность нанести неядерный удар по любой точке земного шара в течение 60 минут после принятия решения. Работы в рамках этой концепции ведутся одновременно по нескольким направлениям.

Первым направлением PGS, и наиболее реалистичным с технической точки зрения, стало использование МБР с высокоточными неядерными боевыми блоками, в том числе с кассетными, которые оснащаются набором самонаводящихся суббоеприпасов. В качестве отработки этого направления была выбрана МБР морского базирования Trident II D5, доставляющая поражающие элементы на максимальную дальность 11300 километров. В данное время идут работы по снижению КВО боеголовок до значений в 60-90 метров.

Вторым направлением PGS выбраны стратегические гиперзвуковые крылатые ракеты (СГКР). В рамках принятой концепции реализуется подпрограмма X-51A Waverider (SED-WR). По инициативе ВВС США и поддержке DARPA с 2001 года разработку гиперзвуковой ракеты ведут фирмы Pratt & Whitney и Boeing.

Первым результатом проводящихся работ должно стать появление к 2020 году демонстратора технологий с установленным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). По оценкам экспертов СГКР с этим двигателем может иметь следующие параметры: скорость полёта М = 7–8, максимальная дальность полета 1300-1800 км, высота полета 10-30 км.

Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider

В мае 2007 года после детального рассмотрения хода работ по X-51A «WaveRider» военные заказчики утвердили проект ракеты. Экспериментальная СГКР Boeing X-51A WaveRider представляет собой классическую крылатую ракету с подфюзеляжным ГПВРД и четырехконсольным хвостовым оперением. Материалы и толщина пассивной теплозащиты выбирались в соответствии с расчетными оценками тепловых потоков. Носовой модуль ракеты выполнен из вольфрама с кремниевым покрытием, который выдерживает кинетический нагрев до 1500°С. На нижней поверхности ракеты, где ожидаются температуры до 830°С, используются керамические плитки, разработанные Boeing ещё для программы «Спейс Шаттл». Ракета X-51A должна отвечать высоким требованиям по малозаметности (ЭПР не более 0,01 м2). Для разгона изделия до скорости, соответствующей M = 5 планируется установка тандемного ракетного ускорителя на твердом топливе.

В качестве основного носителя СГКР предполагается использовать самолеты стратегической авиации США. Пока нет сведений о том, как будут размещаться эти ракеты – под крылом или внутри фюзеляжа «стратега».

Третьим направлением PGS являются программы по созданию систем кинетического оружия, поражающего цели с орбиты Земли. Американцы подробно рассчитали результаты боевого применение стержня из вольфрама длиной около 6 метров и диаметром 30 см, сброшенного с орбиты и поражающего наземный объект на скорости порядка 3500 м/с. Согласно расчётам, в точке встречи высвободится энергия, эквивалентная взрыву 12 тонн тринитротолуола (тротила).

Теоретическое обоснование дало старт проектам двух гиперзвуковых аппаратов (Falcon HTV-2 и AHW), которые будут запускаться на орбиту ракетами-носителями и в боевом режиме смогут планировать в атмосфере с наращиванием скорости при подлёте к цели. Пока эти разработки находятся на стадии эскизного проектирования и экспериментальных пусков. Основными проблемными вопросами пока остаются системы базирования в космосе (космические группировки и боевые платформы), системы высокоточного наведения на цель и обеспечение скрытности выведения на орбиту (любой запуск и орбитальные объекты вскрываются российскими системами предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства). Проблему скрытности американцы надеются решить после 2019 года, с запуском в эксплуатацию многоразовой авиационной космической системы, которая будет выводить полезную нагрузку на орбиту «по самолётному», посредством двух ступеней – самолёта-носителя (на основе Боинг 747) и беспилотного космического самолёта (на основе прототипа аппарата Х-37В).

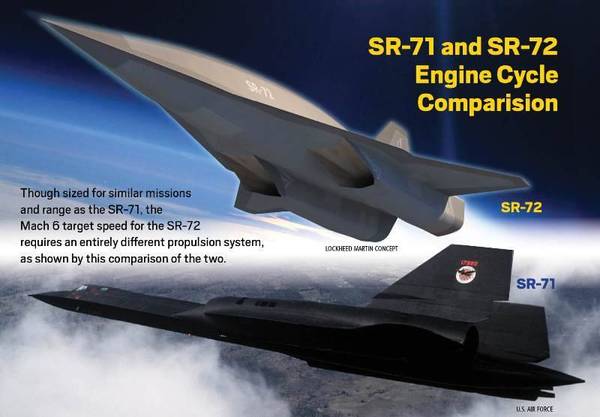

Четвертым направлением PGS является программа по созданию беспилотного гиперзвукового самолёта - разведчика на базе известного Lockheed Martin SR-71 Blackbird.

Подразделение Lockheed - компания Skunk Works, в настоящее время разрабатывает перспективный БПЛА под рабочим название SR-72, который должен в два раза превысить максимальную скорость SR-71, достигнув значений около М = 6.

Разработка гиперзвукового разведчика вполне оправдана. Во-первых, SR-72 из-за своей колоссальной скорости будет малоуязвим для систем ПВО. Во-вторых, он заполнит «пробелы» в работе спутников, оперативно добывая стратегическую информацию и обнаруживая мобильные комплексы МБР, соединения кораблей, группировки сил противника на ТВД.

Рассматриваются два варианта самолета SR-72 — пилотируемый и беспилотный, также не исключается использование его в качестве ударного бомбардировщика, носителя высокоточного оружия. Скорее всего, в качестве вооружения могут использоваться облегченные ракеты без маршевого двигателя, поскольку при запуске на скорости в 6 М он не нужен. Высвобождающийся вес, вероятно, будет использован для увеличения могущества БЧ. Лётный прототип самолёта Lockheed Martin планирует показать в 2023 году.

Китайский проект гиперзвукового самолёта DF-ZF

27 апреля 2016 года американское издание «Washington Free Beacon» со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило миру о седьмом испытании гиперзвукового китайского летательного аппарата DZ-ZF. Летательный аппарат был запущен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). По данным газеты самолёт совершал манёвры на скорости от 6400 до 11200 км/ч, и упал на полигоне в Западном Китае.

«По оценке разведки Соединенных Штатов, КНР планирует использовать гиперзвуковой самолёт в качестве средства доставки ядерных зарядов, способного преодолевать системы ПРО, - отметило издание. - DZ-ZF также может использоваться в качестве оружия, способного уничтожить цель в любой точке мира в течение часа».

Согласно анализу проведённому разведкой США всей серии испытаний - запуски гиперзвукового самолёта осуществлялись баллистическими ракетами малой дальности DF-15 и DF-16 (дальность до 1000 км), а также средней дальности DF-21 (дальность 1800 км). Не исключалась дальнейшая отработка запусков на МБР DF-31А (дальность 11200 км). По программе испытаний известно следующее: отделяясь от носителя в верхних слоях атмосферы, аппарат конусообразной формы с ускорением планировал вниз и маневрировал на траектории выхода на цель.

Несмотря на многочисленные публикации иностранных СМИ о том, что китайский гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА) предназначен для поражения американских авианосцев, китайские военные эксперты отнеслись к таким заявлениям скептически. Они указали на общеизвестный факт, что сверхзвуковая скорость ГЛА создаёт вокруг аппарата облако плазмы, которое мешает работе бортовой РЛС при корректировке курса и наведении на такую подвижную цель, как авианосец.

Как заявил в интервью China Daily профессор Командного колледжа ракетных войск НОАК полковник Шао Юнлин: «Сверхвысокая скорость и дальность делает его (ГЛА) превосходным средством уничтожения наземных целей. Он, в перспективе, может заменить межконтинентальные баллистические ракеты».

Согласно докладу профильной комиссии Конгресса США, DZ-ZF может быть принят на вооружение НОАК в 2020 году, а его усовершенствованная дальнобойная версия - к 2025 году.

Боеголовка: что внутри и как она работает после отделения от ракеты

Один товарищ два дня упорно путал термины "Гиперзвук" с "Гиперзвуковой скоростью". Ему посвящается:

Боеголовка и ее начинка

Внутри конуса, закрепленные на своих «сиденьях», находятся два основных «пассажира», ради которых все и затеяно: термоядерный заряд и блок управления зарядом, или блок автоматики. Они поразительно компактны. Блок автоматики — размером с пятилитровую банку маринованных огурцов, а заряд — с обычное огородное ведро. Тяжелый и увесистый, союз банки и ведра взорвется килотонн на триста пятьдесят — четыреста. Два пассажира соединены между собой связью, как сиамские близнецы, и через эту связь постоянно чем-то обмениваются. Диалог их ведется всё время, даже когда ракета стоит на боевом дежурстве, даже когда этих близнецов только везут с предприятия-производителя.

Есть и третий пассажир — блок измерения движения боеголовки или вообще управления ее полетом. В последнем случае в боеголовку встроены рабочие органы управления, позволяющие изменять траекторию. Например, исполнительные пневмосистемы или пороховые системы. А еще бортовая электросеть с источниками питания, линии связи со ступенью, в виде защищенных проводов и разъемов, защита от электромагнитного импульса и система термостатирования — поддержания нужной температуры заряда.

После покидания автобуса боеголовки продолжают набирать высоту и одновременно мчаться в сторону целей. Они поднимаются до высших точек своих траекторий, а потом, не замедляя горизонтального полета, начинают все быстрее скатываться вниз. На высоте ровно ста километров над уровнем моря каждая боеголовка пересекает формально назначенную человеком границу космического пространства. Впереди атмосфера!

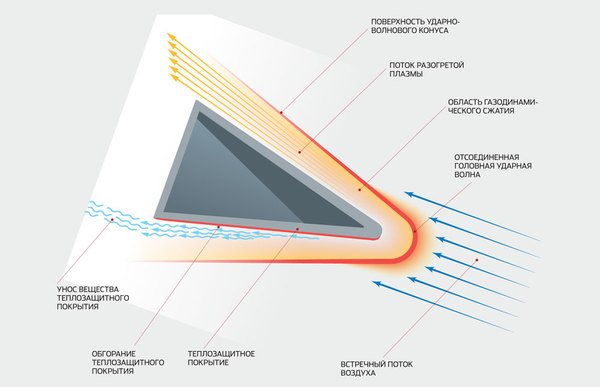

Электрический ветер

Внизу перед боеголовкой раскинулся огромный, контрастно блестящий с грозных больших высот, затянутый голубой кислородной дымкой, подернутый аэрозольными взвесями, необозримый и безбрежный пятый океан. Медленно и еле заметно поворачиваясь от остаточных воздействий разделения, боеголовка по пологой траектории продолжает спуск. Но вот навстречу ей тихонько потянул очень необычный ветерок. Чуть тронул ее — и стал заметен, обтянул корпус тонкой, уходящей назад волной бледного бело-голубого свечения. Волна эта умопомрачительно высокотемпературная, но она пока не жжет боеголовку, так как слишком уж бесплотна. Ветерок, обдувающий боеголовку, — электропроводящий. Скорость конуса настолько высока, что он в буквальном смысле дробит своим ударом молекулы воздуха на электрически заряженные осколки, происходит ударная ионизация воздуха. Этот плазменный ветерок называется гиперзвуковым потоком больших чисел Маха, и его скорость в двадцать раз превосходит скорость звука.

Из-за большой разреженности ветерок в первые секунды почти незаметен. Нарастая и уплотняясь с углублением в атмосферу, он сперва больше греет, чем давит на боеголовку. Но постепенно начинает с силой обжимать ее конус. Поток разворачивает боеголовку носиком вперед. Разворачивает не сразу — конус слегка раскачивается туда-сюда, постепенно замедляя свои колебания, и наконец стабилизируется.

Уплотняясь по мере снижения, поток все сильнее давит на боеголовку, замедляя ее полет

. С замедлением плавно снижается температура. От огромных значений начала входа, бело-голубого свечения десятка тысяч кельвинов, до желто-белого сияния пяти-шести тысяч градусов. Это температура поверхностных слоев Солнца. Сияние становится ослепительным, потому что плотность воздуха быстро растет, а с ней и тепловой поток в стенки боеголовки. Теплозащитное покрытие обугливается и начинает гореть.Оно горит вовсе не от трения об воздух, как часто неверно говорят. Из-за огромной гиперзвуковой скорости движения (сейчас в пятнадцать раз быстрее звука)

от вершины корпуса расходится в воздухе другой конус — ударно-волновой, как бы заключая в себе боеголовку. Набегающий воздух, попадая внутрь ударно-волнового конуса, мгновенно уплотняется во много раз и плотно прижимается к поверхности боеголовки. От скачкообразного, мгновенного и многократного сжатия его температура сразу подскакивает до нескольких тысяч градусов. Причина этого — сумасшедшая быстрота происходящего, запредельная динамичность процесса. Газодинамическое сжатие потока, а не трение — вот что сейчас прогревает боеголовке бока.На фото — ступень разведения ракеты МХ (Peacekeeper) и десять боевых блоков. Эта ракета давно снята с вооружения, но боевые блоки и сейчас используются те же самые (и даже еще более старые). Баллистические ракеты с разделяющейся ГЧ у американцев установлены только на подводных лодках.

Хуже всего приходится носовой части. Там образуется наибольшее уплотнение встречного потока. Зона этого уплотнения слегка отходит вперед, как бы отсоединяясь от корпуса. И держится впереди, принимая форму толстой линзы или подушки. Такое образование называется «отсоединенная головная ударная волна». Она в несколько раз толще остальной поверхности ударно-волнового конуса вокруг боеголовки. Лобовое сжатие набегающего потока здесь самое сильное. Поэтому в отсоединенной головной ударной волне самая высокая температура и самая большая плотность тепла. Это маленькое солнце обжигает носовую часть боеголовки лучистым путем — высвечивая, излучая из себя тепло прямо в нос корпуса и вызывая сильное обгорание носовой части. Поэтому там самый толстый слой теплозащиты. Именно головная ударная волна освещает темной ночью местность на многие километры вокруг летящей в атмосфере боеголовки.

Бокам становится совсем несладко. Их сейчас тоже жарит нестерпимым сиянием из головной ударной волны. И обжигает раскаленный сжатый воздух, превратившийся в плазму от дробления его молекул. Впрочем, при столь высокой температуре воздух ионизируется и просто от нагрева — его молекулы распадаются на части от жары. Получается смесь ударно-ионизационной и температурной плазмы. Своим воздействием трения эта плазма шлифует горящую поверхность теплозащиты, словно песком или наждачной бумагой. Происходит газодинамическая эрозия, расходующая теплозащитное покрытие.

В это время боеголовка прошла верхнюю границу стратосферы — стратопаузу — и входит в стратосферу на высоте 55 км. Движется она сейчас с гиперзвуковой скоростью в десять-двенадцать раз быстрее звука.

Ядерный дождь

На снимке показано падение разделившихся боевых блоков американской ракеты МХ в районе полигона на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Такое можно наблюдать только в ходе испытаний. Настоящие ядерные боеголовки до земли бы не долетели, подорвав заряд на высоте нескольких сотен метров.

Нечеловеческие перегрузки

Сильное обгорание изменяет геометрию носа. Поток, словно резцом скульптора, выжигает в носовом покрытии заостренный центральный выступ. Появляются и другие особенности поверхности из-за неравномерностей выгорания. Изменения формы приводят к изменениям обтекания. Это меняет распределение давлений сжатого воздуха на поверхности боеголовки и поля температур. Возникают вариации силового воздействия воздуха по сравнению с расчетным обтеканием, что порождает отклонение точки падения — формируется промах. Пусть и небольшой — допустим, двести метров, но по ракетной шахте врага небесный снаряд попадет с отклонением. Или не попадет вообще.

Кроме того, картина ударно-волновых поверхностей, головной волны, давлений и температур непрерывно меняется. Плавно снижается скорость, зато быстро растет плотность воздуха: конус проваливается все ниже в стратосферу. Из-за неравномерностей давлений и температур на поверхности боеголовки, из-за быстроты их изменений могут возникать тепловые удары. От теплозащитного покрытия они умеют откалывать кусочки и куски, что вносит новые изменения в картину обтекания. И увеличивает отклонение точки падения.

Одновременно боеголовка может входить в самопроизвольные частые раскачивания с изменением направления этих раскачиваний с «вверх-вниз» на «вправо-влево» и обратно. Эти автоколебания создают местные ускорения в разных частях боеголовки. Ускорения меняются по направлению и величине, усложняя картину воздействия, испытываемого боеголовкой. Она получает больше нагрузок, несимметричности ударных волн вокруг себя, неравномерности температурных полей и прочих маленьких прелестей, вмиг вырастающих в большие проблемы.

Но и этим набегающий поток себя не исчерпывает. Из-за столь мощного давления встречного сжатого воздуха боеголовка испытывает огромное тормозящее действие. Возникает большое отрицательное ускорение. Боеголовка со всеми внутренностями находится в быстро растущей перегрузке, а экранироваться от перегрузки невозможно.

Космонавты не испытывают таких перегрузок при снижении. Пилотируемый аппарат менее обтекаем и заполнен внутри не столь плотно, как боеголовка. Космонавты и не спешат спуститься побыстрее. Боеголовка же — это оружие. Она должна достичь цели как можно скорее, пока не сбили. Да и перехват ее тем труднее, чем быстрее она летит. Конус — фигура наилучшего сверхзвукового обтекания. Сохранив высокую скорость до нижних слоев атмосферы, боеголовка встречает там очень большое торможение. Вот зачем нужны прочные переборки и силовой каркас. И удобные «сиденья» для двух седоков — иначе сорвет с мест перегрузкой.

Диалог сиамских близнецов

Кстати, а что там с этими седоками? Пришло время вспомнить главных пассажиров, ибо они сидят сейчас отнюдь не пассивно, а проходят свой собственный сложный путь, и диалог их становится наиболее содержательным в эти самые мгновения.

Заряд при перевозке разобран на части. При установке в боеголовку его собирают, а устанавливая боеголовку в ракету, оснащают до полной боеготовой комплектации (вставляют импульсный нейтронный инициатор, снаряжают детонаторами и т.?д.). Заряд готов к полету до цели на борту боеголовки, но пока еще не готов взорваться. Логика тут понятная: постоянная готовность заряда к взрыву не нужна и теоретически опасна.

В состояние готовности к взрыву (вблизи цели) его предстоит перевести сложными последовательными алгоритмами, базирующимися на двух принципах: надежность движения к взрыву и контроль над процессом. Система подрыва строго своевременно переводит заряд во все более высокие степени готовности. И когда в полностью готовый заряд придет из блока управления боевая команда на подрыв, взрыв произойдет немедленно, мгновенно. Боеголовка, летящая со скоростью снайперской пули, пройдет лишь пару сотых долей миллиметра, не успев сместиться в пространстве даже на толщину человеческого волоса, когда в ее заряде начнется, разовьется, полностью пройдет и уже завершится термоядерная реакция, выделив всю штатную мощность.

Финальная вспышка

Сильно изменившись и снаружи, и внутри, боеголовка прошла в тропосферу — последний десяток километров высоты. Она сильно затормозилась. Гиперзвуковой полет выродился до сверхзвука в три-четыре единицы Маха. Светит боеголовка уже тускло, угасает и подходит к точке цели.

Взрыв на поверхности Земли планируется редко — только для углубленных в землю объектов вроде ракетных шахт. Большинство целей лежит на поверхности. И для их наибольшего поражения подрыв производят на некоторой высоте, зависящей от мощности заряда. Для тактических двадцати килотонн это 400−600 м. Для стратегической мегатонны оптимальная высота взрыва — 1200 м. Почему? От взрыва по местности проходят две волны. Ближе к эпицентру взрывная волна обрушится раньше. Упадет и отразится, отскочив в стороны, где и сольется с только что дошедшей сюда сверху, из точки взрыва, свежей волной. Две волны — падающая из центра взрыва и отраженная от поверхности — складываются, образуя в приземном слое наиболее мощную ударную волну, главный фактор поражения.

При испытательных же пусках боеголовка обычно беспрепятственно достигает земли. На ее борту находится полцентнера взрывчатки, подрываемой при падении. Зачем? Во-первых, боеголовка — секретный объект и должна надежно уничтожаться после использования. Во-вторых, это необходимо для измерительных систем полигона — для оперативного обнаружения точки падения и измерения отклонений.

Многометровая дымящаяся воронка завершает картину. Но перед этим, за пару километров до удара, с испытательной боеголовки отстреливается наружу бронекассета запоминающего устройства с записью всего, что регистрировалось на борту во время полета. Эта бронефлешка подстрахует от потери бортовой информации. Ее найдут позже, когда прилетит вертолет со спецгруппой поиска. И зафиксируют результаты фантастического полета.

http://www.popmech.ru/weapon/238047-boegolovka-chto-vnutri-i...