Ожидание и реальность...

Узнали?

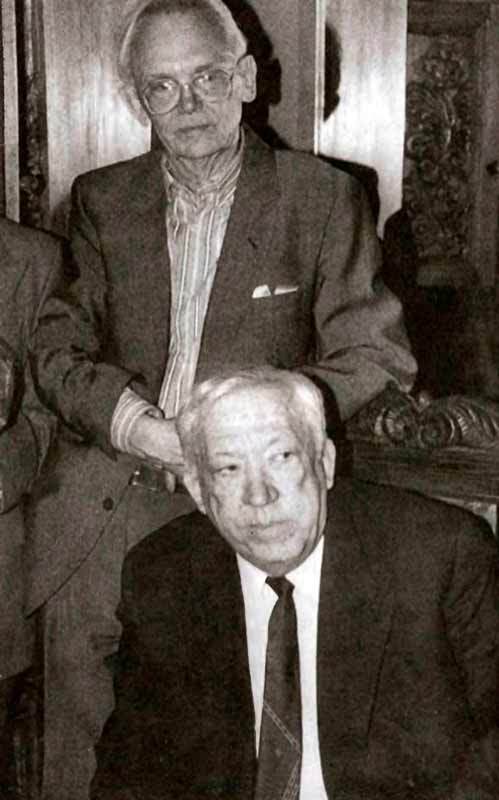

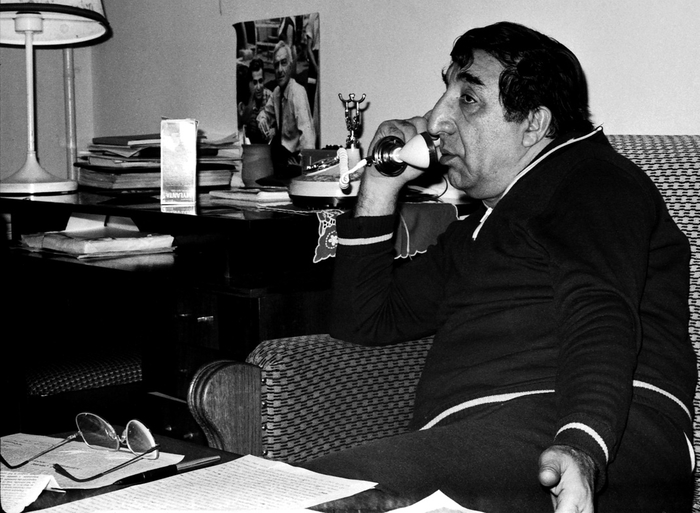

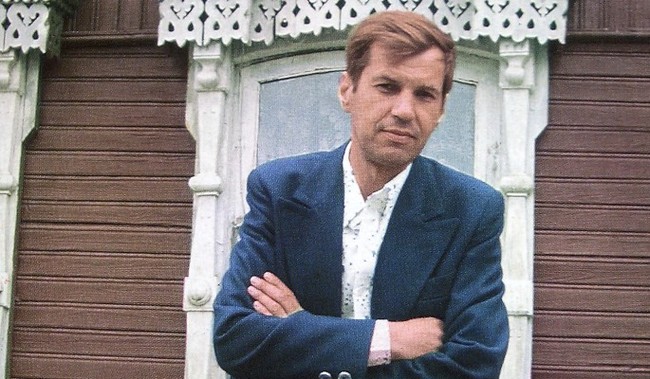

Фотографии знаменитых советских артистов в 90-е годы

Леонид Гайдай и Юрий Никулин 1993 год

Фрунзик Мкртчян 1993 год

Георгий Бурков 1990 год

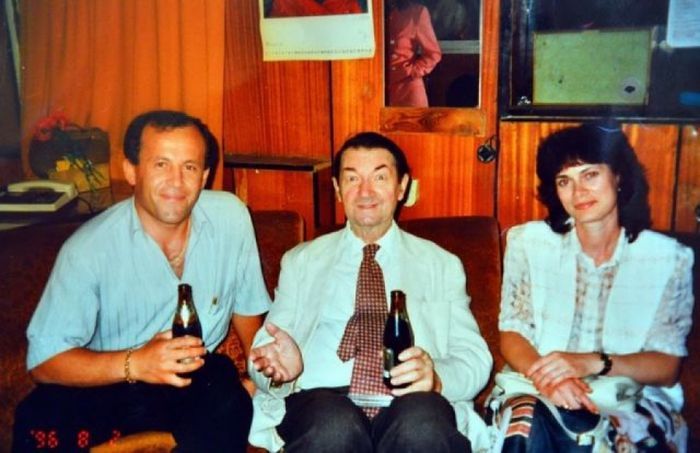

Георгий Вицин с семьёй 1996 год

Михаил Пуговкин с женой и Станислав Садальский (конец 90-х)

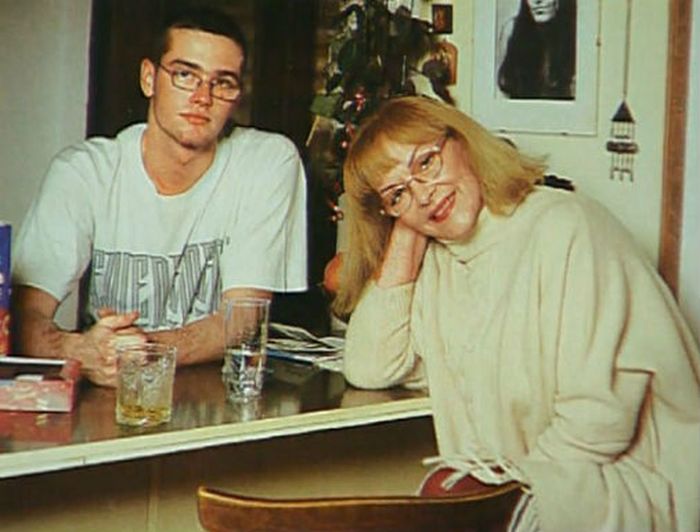

Барбара Брыльска с сыном

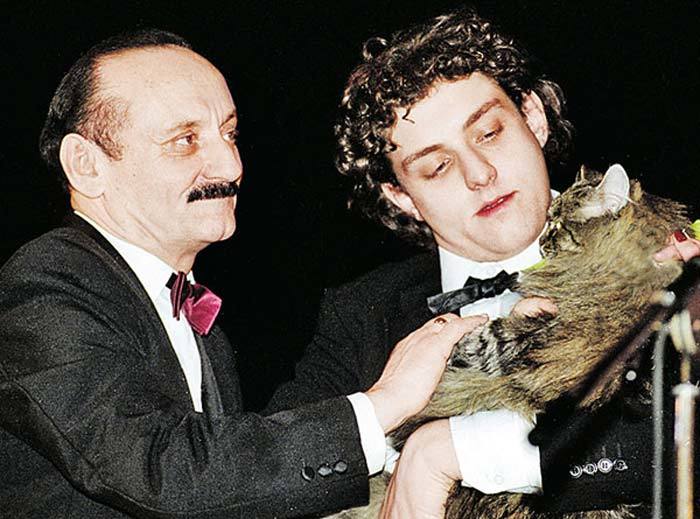

Семён Фарада с сыном Михаилом Полицеймако 1999 год

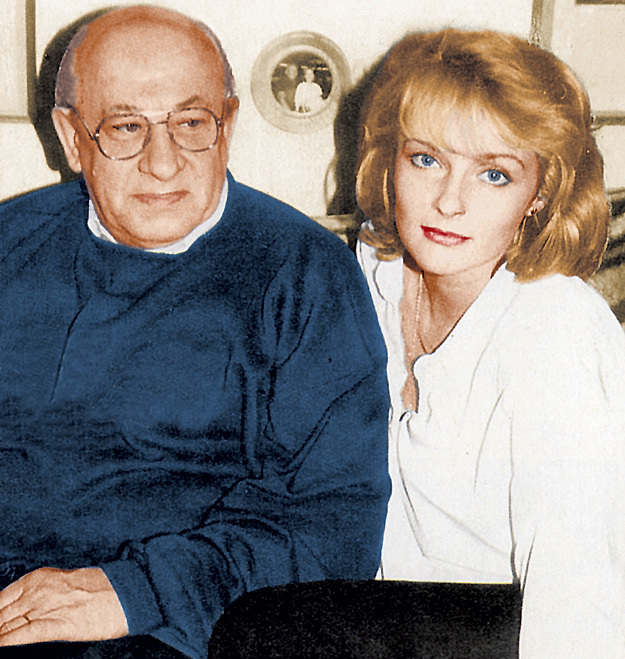

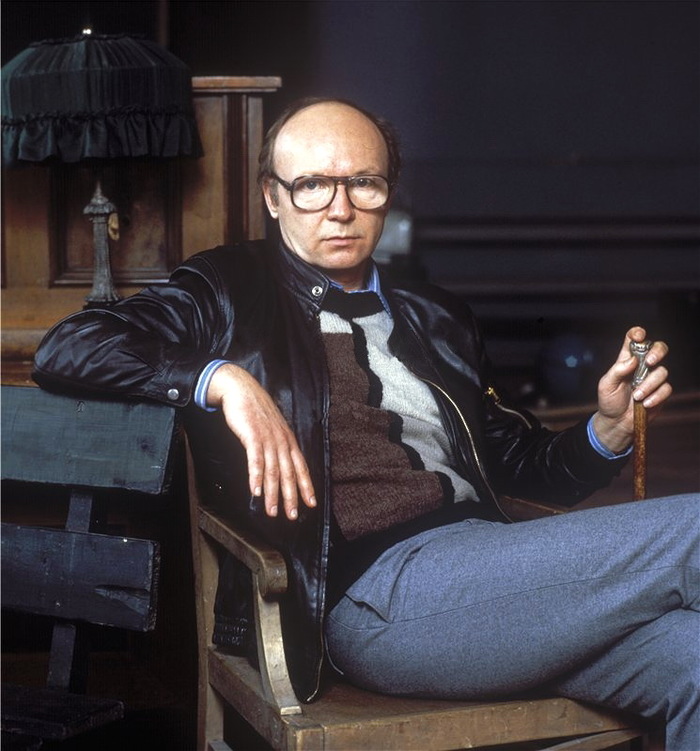

Иннокентий Смоктуновский с женой 1992 год

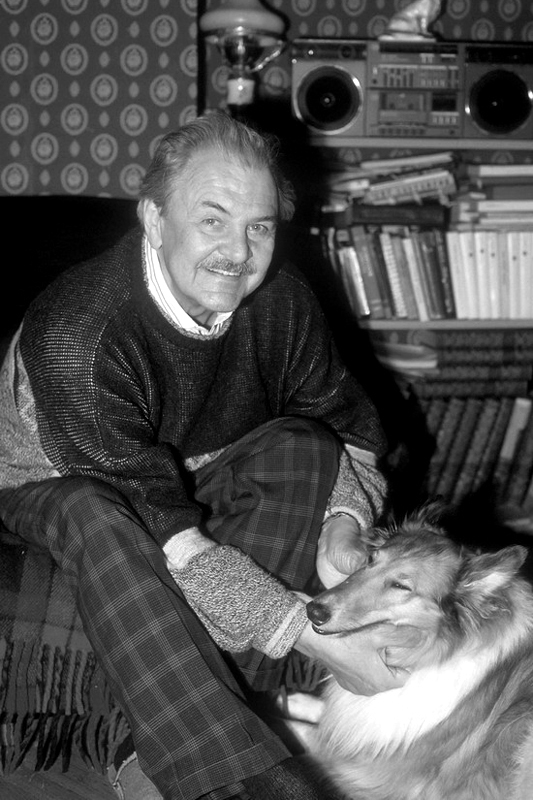

Алексей Баталов(середина 90-х)

Супруги Владимир Андреев и Наталья Селезнёва 1998 год

Леонид Филатов (конец 90-х)

Евгений Евстигнеев и супруга Ирина Цывина 1992 год

Галина Польских (середина 90-х)

Леонид Куравлёв с супругой Ниной Куравлёвой (середина 90-х)

Борис Щербаков и Олег Ефремов 1997 год

Наталья Варлей 1997 год

Борис Ельцин и Леонид Броневой

Юрий Яковлев 1997 год

Владимир Носик ,Александр Носик и Валерий Носик(начало 90-х)

Андрей Мягков

Олег Басилашвили и Анатолий Собчак (конец 90-х)

Геннадий Хазанов и Эльдар Рязанов

Фильм «Девять дней одного года»

Далеко не простой, «интеллектуальный» фильм «Девять дней одного года» Михаила Ромма по итогам опроса читателей журнала «Советский экран» был признан лучшим фильмом 1962 года.(23,9 млн зрителей). Одна из наиболее значимых советских картин 1960-х годов.

Это серьёзное и умное произведение, героями которого являются физики-атомщики, удостоилось высокой оценки и за рубежом.

Идея поставить фильм о физиках принадлежала молодому кинодраматургу Даниилу Храбровицкому. Сценарий представлял собой ряд эпизодов, девять новелл из жизни трех героев: Дмитрия Гусева (Алексей Баталов), Ильи Куликова (Иннокентий Смоктуновский) и Лели (Татьяна Лаврова)— людей, связанных работой, дружбой, любовью.

Первый вариант сценария во многом отличался от будущего фильма. Изначально была заявлена трагическая ситуация — Гусев вместе со своим учителем Синцовым получает смертельную дозу облучения. Учитель умирает, а Дмитрий знает, что ему отпущен один год жизни, и потому спешит завершить дело наставника. И когда Гусев понимает, что конец неизбежен, он приходит на могилу Синцова, каясь, что ему не удалось завершить начатый опыт.

«Работая над фильмом, мы с Д. Храбровицким заметили: то, что приносила нам утренняя газета или новая книга, часто было интереснее того, о чём рассказывал сценарий, — вспоминал Михаил Ромм. — И мы не раз резко переделывали, переписывали его. Мы сделали для себя правилом: подчинять движение сюжета движению мысли».

Смена названий фильма красноречиво говорит об этом: «Я иду в неизвестное», «365 дней», «9 дней одного года». Работа не прекращалась до самого конца. Отказались от уже написанной музыки, хотя фамилия композитора сохранилась в титрах.

Ромм встречался с физиками-теоретиками. Его собеседниками были академики Тамм, Ландау и другие известные и неизвестные (по причине секретности) учёные мирового уровня.

Напомним основные сюжетные коллизии фильма «9 дней одного года».

Физик-экспериментатор Дмитрий Гусев «сгорал» на работе. Он не считался не только с собой, но и со своей нежной подругой, умной и женственной Лелей. В конце концов она ушла от него.

У Мити есть друг Илья — физик-теоретик, обладающий недюжинным умом и тоже безмерно талантливый. Добрый, ироничный Илья полюбил Лелю. Она решает выйти за него замуж, но при этом сохраняет привязанность к одержимому до фанатизма Мите Гусеву.

Ромм решил отказаться от лежащего на поверхности сюжета радиоактивного облучения героя. Лучевая болезнь учёного становится фоном в его главной цели жизни — поиске возможностей термоядерной физики.

Только в объяснении на почтамте с Лелей Гусев упоминает, что получил большую дозу облучения. Это между прочим, главное: хочет ли она стать его женой. Леля сама физик и понимает, что брак обрекает её на жертвенность — исход может быть самый печальный, но она его любит и соглашается.

Постепенно болезнь вторгается в жизнь героя. Гусев теряет зрение. Он идёт на тяжелейшую операцию. Митя не теряет присутствия духа. Деловой разговор с Куликовым, а затем накануне операции отправляет жене и другу записку с просьбой найти ему одежду, чтобы вместе с ними махнуть в «Арагви»…

Сценарные разработки были необычайно важны для реализации постановочного замысла. Но едва ли не большее значение имел выбор исполнителей на главные роли.

Гусева сыграл Алексей Баталов, снявшийся в шедевре Калатозова «Летят журавли». Ромм не сразу согласился взять его в фильм. В роли Гусева он видел Олега Ефремова. Приглашался и Валентин Зубков. Храбровицкий же настаивал, что именно Баталов со своей интеллигентностью, глубиной чувств способен воссоздать на экране трагедию молодого физика. Ефремов же для этой роли слишком социально определен.

Встретившись с Баталовым, Ромм был искренне возмущён равнодушием артиста к проблемам термоядерной физики, невежеством в вопросах космического значения.

Спор у авторов фильма возник и вокруг главной героини Лели. Ромм остановил свой взгляд на Татьяне Лавровой. Храбровицкий предлагал другую актрису. На этот раз режиссёр взял верх…

«Когда я окончила институт, — вспоминает народная артистка России Татьяна Лаврова, — то и мечтать не могла о том, что могу когда-нибудь быть рядом с таким мастером, как Алексей Баталов…

Представьте себе, что должна была чувствовать я, девочка, рядом с такой поистине фантастической фигурой. Сниматься было трудно, но я смогла все преодолеть только благодаря его огромному такту и воспитанию…»

Тяжёлая болезнь глаз не позволяла Баталову сниматься, учитывая повышенную освещённость павильона. Группе удалось получить экспериментальную высокочувствительную плёнку, которая не требовала сильных источников света.

Актёрское обаяние, способность Баталова вложить в самое случайное слово множество мыслей и чувств, правдивость, естественность его игры оживили «сценарного» Гусева.

Большой удачей фильма стало исполнение роли Ильи Куликова Иннокентием Смоктуновским. По замыслу режиссёра, Куликов — антипод Гусева, современный молодой физик, необходимый для того, чтобы спорить с Гусевым, необходимый для личного треугольника и, самое главное, необходимый как рупор определённых идей.

Как возникла кандидатура Смоктуновского?

У него не было баталовской известности. Снимался в роли любовника в небольшом фильме «Как он лгал её мужу» по Б. Шоу, где центральную партию вела Елена Александровна Кузьмина, супруга Ромма. Она посоветовала мужу присмотреться к начинающему актёру. Было это ещё во времена «Убийства на улице Данте». На роль Куликова пробовались многие. Однако внешне персонаж и будущий исполнитель не складывались в единый образ.

Путь к Илье Куликову на актёрской стадии был труден. В своей книге «Время добрых надежд» Смоктуновский вспоминает обиды на коллег за непочтение к Куликову, ревность за него к режиссёру и постоянное беспокойство. Там же Смоктуновский жалуется, что материала для роли было мало, что по этой причине Куликов, по его мнению, не завершён. После первого просмотра уже готовой ленты Смоктуновский заплакал: он искренне решил, что испортил и роль, и саму картину…

В печати, на устных обсуждениях, в письмах зрителей главным был выбор между Гусевым и Куликовым.

Гусев — труженик. В нём живёт беспокойная совесть. Он сам назначает себе сроки. Ему не хватает отпущенных лет и возможностей. А Куликов ведёт себя так, словно у него в запасе вечность.

Человек сложный, умный, тонкий, ироничный, глубоко интеллигентный, элегантный, весьма современный и несколько ветреный на вид, Куликов — Смоктуновский тем не менее есть не кто иной, как родной брат Гусева по духу и по делу. Не случайно он продолжает работу, начатую его другом.

Даниил Храбровицкий участвовал в дискуссии о фильме в Дубне, где после долгах споров ни Гусев, ни Куликов не собрали решительного большинства. Михаил Ромм был среди учёных Сибирского отделения Академии наук, которые высказались в пользу Куликова, — по их мнению, типичного учёного начала шестидесятых. Победа Гусева не была очевидной, далеко не всеми принимался и Куликов. Ромм говорил: «Это не спор двух мировоззрений — это спор людей разного душевного склада».

Таких людей, скромных, но бескорыстно преданных науке, рыцарей своего дела, в картине много. Пусть у них небольшие, всего лишь эпизодические роли, но они запоминаются. Например, по-детски радующийся удаче и забывающий о надвигающейся смерти профессор Синцов в исполнении Н. Плотникова; спокойный и немногословный профессор Покровский (Е. Тетерин); трезво мыслящий физик-теоретик (Е. Евстигнеев), небрежно набросанными на бумажной салфетке расчётами опровергающий легковесные и поспешные умозаключения.

Фильм стал интересным экспериментом в области операторского искусства. Молодой оператор Герман Лавров, снявший до этого в Туркмении фильм «Десять шагов к востоку», проявил в «9 днях…» свой незаурядный талант.

Такие сцены, как встреча Гусева и Лели на аэродроме; как проход трех героев по шумным сверкающим витринами московским улицам; как прощание Гусева с отцом, когда одинокая фигура старика, держащего за руку маленького мальчика, удаляется, тает на опустевшей железнодорожной колее; как, наконец, ставшая знаменитой сцена прохода Гусева на фоне сплошной светлой стены, снятой возле одного из павильонов «Мосфильма», представляют собой значительный интерес с точки зрения операторского искусства.

Фильм уже был озвучен, когда авторы решили разделить сюжет на девять условных дней. Многим это решение казалось самоубийственным. Но Ромм настоял на своём. Риск и новаторство себя оправдали.

Сколько раз Ромм говорил себе и группе, что надо сделать картину, где будет интересным не то, что случится в сюжете, а — человек на экране. Когда фильм был закончен, он мог с полным правом сказать: «Это самый лучший, тот самый результат, которого я хотел добиться от картины».

Фильм «9 дней одного года» вышел на экран в 1962 году и собрал в прокате 23, 9 миллиона зрителей. По итогам читательского опроса журнала «Советский экран» Алексей Баталов был назван «Лучшим актёром 1962 года».

Огромный успех фильм Ромма снискал и за пределами СССР. Например, в Польше он был признан лучшим иностранным фильмом. В 1962 году картина получила почётный приз на фестивале в Сан-Франциско.

«9 дней одного года» представляли страну на 13-м кинофестивале в Карловых Варах. Храбровицкий вспоминает: «Для меня это был самый счастливый в жизни день, когда нам вручили высшую награду Карловарского фестиваля — Хрустальный глобус».

Смоктуновский на этом же фестивале получил премию за лучшее исполнение мужской роли.

В 1966 году фильму «9 дней одного года» была присуждена Государственная премия РСФСР.

Непридуманные байки 200 "Интеллигент чеховской эпохи..."

Когда Алексей Баталов снимался в фильме "Дама с собачкой", его консультантом была дотошная старушка. Особенно ей не нравилась походка артиста. Мол, интеллигенты чеховской эпохи не могли так косолапить. Баталов честно попробовал исправить походку, но особых успехов не достиг. Начались съемки в Ялте. Во время одного из эпизодов к актеру подошел пожилой местный житель и сказал:

– Знаете, у вас шляпа такая же, как до революции носили. И у Антона Павловича тоже такая была. И кстати, молодой человек, походка у вас чеховская. Он чуть-чуть косолапил.

Шедевры отечественного кинематографа...ч.6 "Летят журавли"

ч.1 :https://pikabu.ru/story/shedevryi_otechestvennogo_kinematogr...

ч.2 :https://pikabu.ru/story/shedevryi_otechestvennogo_kinematogr...

ч.3 :https://pikabu.ru/story/shedevryi_otechestvennogo_kinematogr...

ч.4: https://pikabu.ru/story/shedevryi_otechestvennogo_kinematogr...

ч.5: https://pikabu.ru/story/shedevryi_otechestvennogo_kinematogr...

Казалось бы УМУ НЕ ПОСТИЖИМО, но в октябре исполнится аж 60 лет с момента премьеры легендарной картины Михаила Калатозова "Летят журавли".

Кинолента снята по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

Кинороман, получивший признание зрителей всего мира и удостоенный множества фестивальных наград, с огромной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, о верности и предательстве, о нравственных испытаниях, вынести которые не все смогли с честью… В центре фильма — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда.

Актерский состав навечно впечатан в скрижали кинематографа:Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников, Валентин Зубков, Антонина Богданова, Борис Коковкин.

Премьера фильма состоялась: 12 октября 1957

Список наград которые завоевала картина:

1958 МКФ в Каннах (Гран-при «Золотая пальмовая ветвь» — Михаил Калатозов)

1958 МКФ в Каннах (Первый приз высшей технической комиссии Франции — Сергей Урусевский)

1958 МКФ в Каннах (Почётный приз за исполнение главной роли — Татьяна Самойлова)

1958 МКФ в Локарно (Почетный Диплом — Михаил Калатозов)

1958 МКФ в Мехико (Почетный приз — Михаил Калатозов)

1958 МКФ в Мехико (Диплом международного смотра — Сергей Урусевский)

1959 ВКФ в Москве (Особый приз — Михаил Калатозов)

1959 МКФ трудящихся в Чехословакии (Диплом — Михаил Калатозов)

1959 МКФ в Ванкувере (Почётная грамота — Михаил Калатозов)

1959 Международный смотр фестивальных фильмов в Мехико (Почётный диплом — Михаил Калатозов)

1958 Премия Слезника лучшему иностранному фильму, США (Михаил Калатозов)

С 1957, когда на экраны вышли «Летят журавли», в советском кинематографе появилась новая точка отсчета. Никто и никогда до них не говорил о войне таким языком…

В судьбе картины «Летят журавли» много совпадений. И начались они с того, что в руки режиссера Михаила Калатозова случайно попали гранки журнала «Театр» с пьесой Виктора Розова «Вечно живые». Уже на следующий день режиссер стоял в дверях коммунальной квартиры, где жил драматург. Розова вид незнакомца удивил: хорошо и дорого одет — раньше такие гости сюда не заглядывали. «Может, ошибся», — подумал он. Однако Калатозов быстро объяснил, что пришел именно к нему.

Мол, пьеса произвела такое впечатление, что он хотел бы предложить автору сделать по ней сценарий. «Я немедленно согласился, — вспоминал Розов. — Но поскольку никогда не писал сценарии, признался, что не знаю, как это делается…» Помочь начинающему сценаристу справиться с кинематографическим языком взялся Калатозов и постепенно взятая за основу пьеса изменялась, в ней появлялись новые сюжеты. Кстати, «значительные изменения первоначального замысла» были непременным условием киностудии, взявшейся за производство картины.

Так появилась и утренняя прогулка влюбленных Бориса и Вероники; и сцена, как Вероника бежит проводить любимого; и смерть Бориса; и попытка самоубийства Вероники и спасенный ею мальчик. «Я написал все реплики, которые говорятся, печенье, которое бросают под ноги, решетку, через которую смотрит Вероника… — вспоминал Розов. — Потом выдумал, что перед смертью герой представляет свою свадьбу».

Работой сценариста на «Мосфильме» оказались довольны, однако при обсуждении члены худсовета рекомендовали внести коррективы. Особенно полезными оказались слова руководителя «Мосфильма» Ивана Пырьева. Предполагалось, что картина начнется со сцены, как москвичи разных возрастов — пары молодых влюбленных, пожилые супруги — едут в машине.

Эдакая картина всеобщей любви, счастья. Но директору студии показалось, что это «случайное начало», и поскольку все эти люди потом не «втянуты» в историю, лучше их вообще убрать. На этом обсуждении Пырьев и посоветовал Калатозову начать картину так: «Было бы правильнее, если бы в предрассветный час вы экспонировали ваших героев в какой угодно сцене, и мы почувствовали бы, как эти люди были счастливы, как была сильна их любовь…»

И в июле 1956 года сценарный отдел «Мосфильма» дал заключение по литературному сценарию Розова, позволявшее запустить картину в производство. Правда, там отмечалась спорность сцены, «в которой Марк овладевает Вероникой… Зрителю будет трудно простить Веронике ее ошибку, так как она оказалась здесь не просто слабой женщиной, но и изменила своему патриотическому чувству…». Эти слова оказались пророческими: когда фильм «Летят журавли» вышел на экраны, некоторые зрители ругали Веронику. А Никита Хрущев был настолько возмущен ее предательством, что обозвал ее девушкой легкого поведения…

«Моя Вероничка… — говорила о своей героине Татьяна Самойлова. — Более трагичного существа я не знала. Я ей сопереживала, старалась выразить ее и сделать наиболее интересной, сложной, сердечной…» Только изначально «наполнять» Веронику должна была другая актриса — Елена Добронравова. Однако и тут вмешался случай: ассистент режиссера увидел Самойлову в фильме «Мексиканец» и указал на девушку оператору Сергею Урусевскому. Тот был так очарован молодой актрисой, что попросил Калатозова на нее посмотреть.

«Я была худенькая, великолепно двигалась, — вспоминала актриса. — Пробы длились два часа, режиссеру все понравилось…» Не слишком радовался только Виктор Розов, которому казалось, что юной актрисе не удастся передать сложный образ его героини. И лишь спустя месяцы, посмотрев фильм, признался Самойловой:

«А вы меня победили…»

В роли Бориса Калатозов сразу увидел Алексея Баталова. Как рассказывает актер:

«До проб я не был знаком с режиссером. И твердо знаю, что в этот фильм меня утвердили, потому что утвердили Таню. В пару ей искали человека, который будет органичен рядом с ней…»

Но, пожалуй, главной парой картины «Летят журавли» (точнее, в 1956 году, когда началось производство ленты, она шла под другим названием — «За твою жизнь») были режиссер Михаил Калатозов и оператор Сергей Урусевский. «Калатозов начинал как оператор, он видел какие-то вещи, которые нормальный режиссер мог и не увидеть, — рассказывает Баталов. — И хорошо понимал Урусевского». Актер вспоминает случай, когда должен был сниматься проход Бориса и Вероники у парка имени Горького.

По замыслу создателей, он стал бы кульминацией всей прогулки, потому что героиня Самойловой как бы восходила в небо по цепи моста. Эпизод должен был сниматься в строгом режиме рассвета, поэтому Баталов и Самойлова приезжали на грим к двум ночи, а с полчетвертого уже были на площадке. Соответственно такому расписанию выезжали на место осветители с аппаратурой, звуковики, операторская машина, режиссерская группа. Вызывалось оцепление, как-никак это правительственная трасса. И все терпеливо ждали тех мгновений, когда небо будет освещено так, как того требует режиссерско-операторский замысел. Калатозов и Урусевский стояли ото всех в стороне, что-то обсуждали, а потом кто-нибудь из них объявлял, что съемки не будет — не тот режим. И все разъезжались по домам. Назавтра ситуация повторялась: приезжали и ждали.

И снова Калатозов говорил: «Сегодня неудачное небо…» Уже были истрачены все полагающиеся для съемки эпизода деньги, затянуты сроки, перепутаны графики дальнейшей работы, а Урусевский ни разу не включил аппарат. В результате эту сцену так и не сняли: лучше никак, чем абы как. И сколько еще таких моментов было! В конце концов на студии стали ругать Калатозова, мол, его группа отстающая, срывает все графики, и даже лишили группу премий. Но никто из работавших над картиной не сетовал. «Потому что работали одни фанатики», — признавался режиссер.

И главным был, конечно, Урусевский, который для съемки каждого кадра выдумал необычные приспособления. Чтобы снять ставшими классическими кадры, как Баталов стремительно бежит по винтовой лестнице к Самойловой, в павильоне была построена декорация лестничного колодца трехэтажной высоты, внутри которой стоял железный столб с прикрепленной к ней операторской люлькой. Урусевский садился в нее, а помощники за веревку тянули конструкцию вверх так, что мастер вместе с камерой поднимался параллельно бегущему Баталову…

Чтобы снять панораму прохода разведчиков, Урусевский часами в промокшем ватнике и огромных солдатских сапогах лежал на листе кровельного железа, на котором его с камерой таскали по липкой грязи. А в сцене смерти Бориса оператора, скорчившегося на маленькой самодельной тележке, катали по болотной жиже вокруг стволов промокших берез.

Наблюдая за такой самоотверженной работой оператора, не жаловались на свои тяготы и актеры. Татьяна Самойлова до последнего момента скрывала, что тяжело заболела — у актрисы начался туберкулез. Знал о ее секрете только Баталов. Но во время съемки эпизода, когда она взбегает по лестнице в разгромленный бомбой дом родителей, актриса от слабости упала в обморок. Несмотря на протесты режиссера, уже на следующий день Самойлова была снова на площадке. «Тане продували легкие и через каждые три часа делали уколы…» — вспоминал Баталов.

Кстати, и ему съемки фронтовых эпизодов стоили здоровья. Снималась дубль за дублем сцена, в которой Борис в ответ на скабрезную шутку в адрес любимой так сильно бьет солдата, что тот падает. И в один из дублей партнер потянул Баталова за собой — «Борис» упал лицом в воду, где торчали обрубленные ветки кустов, и одна из них разодрала ему лицо. «Очнулся, а вместо лица месиво грязи, грима и крови…» — вспоминал он. Артиста отвезли в ближайшую больницу. «Пока главный врач зашивал мой разорванный нос и другие дырки, я думал о том, что с кино закончено», — рассказывал актер. Однако операция прошла настолько удачно, что от той травмы не осталось и следа.

Уже на первом показе для художественного совета, состоявшемся на «Мосфильме» в конце августа 1957 года, стало понятно: «Летят журавли» ждет большая судьба. Все члены худсовета говорили о фильме только восторженные слова. Лауреат двух сталинских премий режиссер Григорий Рошаль признался:

«Это огромная удача… Мы все были счастливы и зареваны». «Мне кажется, что картина не просто хорошая, не просто великолепная, а я просто считаю ее поразительной», — говорил режиссер Сергей Юткевич.

Но еще больше лестных слов в адрес съемочной группы сказал Михаил Ромм:

«Картина мне понравилась, хотя это не то слово. Это не только лучшая картина Калатозова, по-моему, это и гордость нашей студии… Выходишь после этой картины каким-то помолодевшим… Это кинематограф, о котором мы часто мечтаем…» При этом Ромм сделал замечание, несколько изменившее «Летят журавли»: по его настоянию из картины была вырезана одна из финальных сцен — лекция в медицинской аудитории.

Но вот была бы эта мировая слава, если бы опять не роль случая? 20-летний француз Клод Лелуш, начинающий оператор-документалист, из чистого любопытства попал на «Мосфильм» и оказался на съемочной площадке Калатозова. В тот день снималась сцена с лестницей, свадьба молодоженов. Юноша наблюдал за происходящим два часа и был настолько потрясен увиденным, что в тот же момент решил стать кинорежиссером.

И в этой мысли его утвердило знакомство с самим Калатозовым. «Между нами возникла симпатия, настолько, что он повел меня смотреть отснятый накануне материал, и я увидел 25 минут фильма, — вспоминал Лелуш. — Я никогда не видел кадров, которые бы так тронули меня». Вернувшись в Париж, он позвонил совершенно незнакомому человеку — директору Каннского фестиваля — и сказал, что видел великолепный фильм, который необходимо пригласить на фестиваль. Очень скоро отборщик Канна отправился в Москву, и «Летят журавли» включили в конкурс.

Что было дальше? Гран-при «Золотая пальмовая ветвь», мировая известность Татьяны Самойловой. Еще два года после того, как прошла международная премьера картины, в Госкино присылали депеши из Америки, Англии, Франции с просьбой отпустить актрису сниматься в западном кино.

Но советские чиновники свою актрису «берегли» и придумывали за нее отказы: мол, болеет, мол, занята. Возможно, если бы не это обстоятельство, Самойлова еще не раз оказалась бы главной звездой Канна…

Ну и напоследок шедевр от Марка Бернеса...который воспроизводится только ссылкой на Тытрубу.

Авторские права как никак!!!

БМ немного пригрозил пальчиком, но отступиться от замысла повествования я не смог...

Спасибо за внимание.

Всем удачи!!!