К сожалению, даже жители Новосибирска еще не до конца осознают международное значение нашего Научного центра, его вклад в мировую фундаментальную науку. Об Академгородке, конечно, сказано много хороших слов, однако для людей, далеких от научной деятельности, они зачастую звучат как помпезные метафоры или как ритуальные фразы, слегка приукрашивающие действительность. А между тем такие вещи нужно понимать в прямом смысле, особенно если речь идет о биоинформатике. Как бы пафосно это ни звучало, но здесь работали настоящие корифеи, вошедшие в плеяду всемирно известных ученых. Что касается биоинформатики, то Академгородок во многом стал для нее настоящей колыбелью. И если мы говорим сейчас о новых горизонтах развития, то надо вспомнить и о том, с чего это всё начиналось.

Есть знаменитая фраза: «Я могу видеть дальше, потому что стою на плечах гигантов». Без преувеличений можно сказать, что прорывные открытия последних десятилетий в области биологии стали возможны как раз благодаря таким гигантам, стоявшим у истоков современных исследовательских направлений. Важно подчеркнуть здесь интеграционный момент, играющий на новом этапе принципиальную роль. По сути, мы становимся свидетелями процессов, аналогичных тому, что происходило на заре становления современной науки, когда физику «соединили» с математикой. Как мы знаем, данная новация (совершенная Галилеем и Кеплером), встретила враждебное отношение со стороны ревнителей старой схоластической физики. В ту пору немногие понимали значение данного шага для развития наших знаний о мире, и новаторам пришлось выдержать серьезный натиск со стороны защитников средневековых традиций.

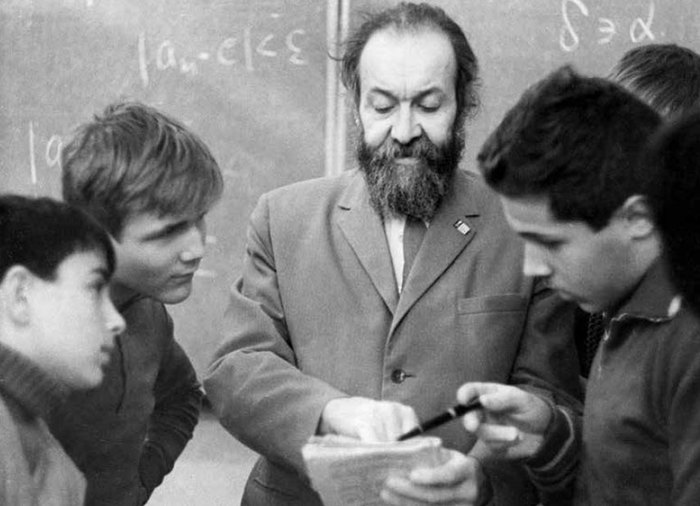

В нашей стране происходило нечто похожее во время возрождения отечественной генетики. Как мы понимаем, генетика очень хорошо «сочеталась» с математическими методами, и не удивительно, что за ее поддержку взялись лучшие математические умы страны. Одним из них был выдающийся советский ученый – Алексей Ляпунов, приехавший в Академгородок в 1962 году по приглашению Михаила Лаврентьева.

Надо сказать, что у Новосибирского Академгородка в те далекие годы была одна очень привлекательная сторона – это место воспринималась как некая «академическая вольница», где ученые могли спокойно работать без оглядки на идеологическую цензуру. Кстати, в какой-то степени результатом такой «вольницы» стало создание Института цитологии и генетики. Михаил Лаврентьев совершенно сознательно поддерживал генетику, идя наперекор мракобесной лысенковщине. Напомним, что к концу 1950-х нашим математикам (включая и Алексея Ляпунова) удалось полностью реабилитировать кибернетику. Теперь наступал черед поддержки генетики. Повод был основательный, поскольку лысенковщина, временно сдав позиции, вновь поднимала голову благодаря поддержке со стороны Хрущева. Это вылилось в компанию по дискредитации новейших математических подходов к биологическим наукам. «Застрельщиком» выступил Главлит, который на тот момент являлся главным цензором печати. Дело в том, что Алексей Ляпунов был редактором сборника «Проблемы кибернетики», который издавался в Физматгизе с 1958 года.

В сборнике был целый раздел, посвященный проблемам управления в живых организмах. Фактически здесь поднимались вопросы генетики и математической биологии (по известным причинам, специальных изданий по генетике тогда не было). Лысенковцы быстро обнаружили крамолу и решили вывести генетиков и их сторонников на чистую воду, заодно разоблачив «ненаучный» (как им казалось) союз математики и биологии.

В 1962 году вышла анонимная «разгромная» рецензия на статьи из указанного раздела. Рецензия была направлена в Научный совет по проблеме кибернетики Академии наук СССР. В ней, в частности, указывалось на попытки наших ученых «подменить диалектический материализм кибернетикой». Увесистый камень был брошен и в сторону Алексея Ляпунова, который «кибернетическим языком» якобы оспаривает возможность наследования приобретенных признаков. По мнению рецензента, «никаких научных оснований для кибернетического подхода к явлениям наследственности и эволюции не существует». С точки зрения сторонников Трофима Лысенко, при «правильном» материалистическом подходе к проблемам наследственности всякая возможность приложения кибернетики к общетеоретическим вопросам биологии полностью отпадает. Окончательный вывод был таков: необходимо исключить возможность публикаций статей по общетеоретическим вопросам биологии в сборниках «Проблемы кибернетики». Все материалы такого рода следовало отправлять в специализированные биологические издания (которые, естественно, редактировались людьми, лояльными Лысенко).

Впрочем, времена уже сильно изменились. Передовые ученые не выдержали очередного всплеска мракобесия и дали лысенковцам дружный отпор. Показателен в этом отношении ответ на рецензию со стороны Михаила Лаврентьева.

В лаконичной форме он заявил:

«1. Развитие работ по применению кибернетики в биологии необходимо.

2. Оценка статей из сборников „Проблемы кибернетики“ по биологии, данная в присланной рецензии, неправильна.

3. Печатание в сборниках „Проблемы кибернетики“ статей, относящихся к применению кибернетики в биологии, целесообразно.

Задерживать выпуск очередного номера «Проблем кибернетики», а также изымать из него биологические статьи из-за того, что получена упомянутая рецензия, не следует».

Также показателен отклик группы ученых Института цитологии и генетики. По их словам, рецензия в целом производит «тяжелое впечатление». Вся она, утверждают ученые, пропитана духом догматизма времен культа личности и стремлением к навешиванию ярлыков.

Таким образом, атака была успешно отбита, и прогрессивное направление в науке вышло на прямую дорогу. Дело Ляпунова восторжествовало. Сам Алексей Андреевич в одной из своих статей обосновывал новое направление так:

«Почему вдруг методологические вопросы биологии рассматриваются на семинаре у математиков? Сейчас это никого не должно удивлять. Математика внедряется в самые различные области науки, в том числе и в биологию. Постановка научных задач требует совместных усилий математиков и биологов, а также выяснения методологических вопросов».

В другом месте он пишет:

«Современность предоставляет биологам мощный и разнообразный арсенал приборов и методов экспериментального исследования: электронные и ультрафиолетовые микроскопы, разного типа вычислительные машины, квантовые генераторы, лазеры и мазеры, всю радиоэлектронную измерительную технику и т. п.».

В то же время он предупреждает естествоиспытателей о том, что увлечение приборами не должно быть самоцелью. Новые технические возможности эксперимента, конечно же, важны, но они «плодотворны только в тех случаях, когда их применение разумным образом сочетается с выбором направлений и постановкой научных проблем». По мнению Ляпунова, нужно иметь правильную ориентацию, видеть перспективы науки в целом.

«Хочется напомнить, - пишет он, - что стремление к целостному восприятию больших областей естествознания, их осмысливанию с новой точки зрения было характерно для русских классиков естествознания. Вспомним Менделеева, Сеченова, Павлова, Вернадского. Сейчас особенно важно синтетическое восприятие биологии — от учения о биосфере и эволюционной теории до принципов генетики и молекулярной биологии. Нельзя думать, что на одном только молекулярном уровне можно решить все биологические проблемы».

На мой взгляд, последнее замечание очень важно. Уверенность в том, будто подробная математическая модель сама по себе способна дать исчерпывающее описание жизни, свидетельствует об ограниченности мышления. Алексей Ляпунов был настоящим мыслителем. То есть не просто «специалистом», а именно мыслителем, ученым с Большой буквы. Только такие личности - о чем свидетельствует вся история науки - совершают революционные прорывы в деле познания мира. Насколько разносторонне одаренным был этот человек, написано уже много в его многочисленных биографиях. Надо полагать, что как раз благодаря такой разносторонности и могла состояться упомянутая интеграция научных дисциплин, соединение в творческом союзе несоединимых, казалось бы, направлений. Даже сегодня есть скептики, с трудом понимающие суть такого синтеза. А полвека назад за это приходилось бороться.

Поэтому, когда сегодня под одной крышей собираются представители разных наук, нужно понимать, что такое единение стало возможным в наши дни благодаря корифеям мысли, творившим и боровшимся за передовые принципы в ту эпоху, когда еще не были ни интернета, ни персональных компьютеров, но зато было четкое понимание путей развития науки. И если нынешнее поколение ученых знает больше и видит дальше, то это происходят исключительно благодаря тому, что они стоят на плечах этих выдающихся людей.

Олег Носков