X-Wing vs TIE Fighter

Когда мы говорим о вселенной «Звёздных войн», в первую очередь обычно вспоминаются конфликты адептов Силы, но не менее яркие образы оставляют и другие сцены.

Космические бои.

Ну что же, давайте поговорим о самых знаковых машинах далёкой-далёкой галактики. И не просто поговорим, а затронем вопрос, который возникает часто, но так же часто воспринимается с ошибочной точки зрения.

А именно: кто всё-таки лучше — «крестокрыл» или СИД-истребитель?

Давайте разберёмся!

Немного истории

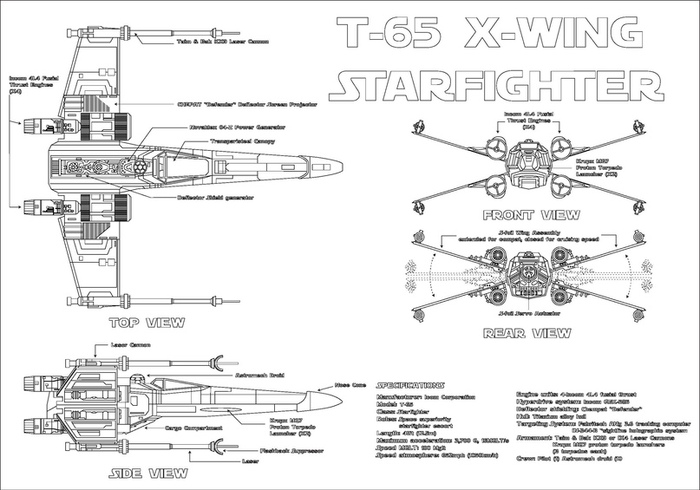

Технически правильное название "крестокрыла" - "Инком Т-65". Разработан он был на основе более старой модели "Z-95 "Охотник за головами" от той же самой корпорации "Инком". Пользуясь опытом Войны Клонов, корпорация улучшила существующий дизайн, создала новую модель... и когда Империя решила национализировать "Инком", команда разработчиков подалась в Альянс Повстанцев. Так Т-65 стал самым узнаваемым и популярным истребителем Альянса. Далеко не единственным, но, говоря о пилотах повстанцев, мы в первую очередь вспоминаем его.

Разработчики не удовлетворились удачной моделью и постоянно совершенствовали ее на протяжении последующих десятилетий. К 130 ПБЯ линейка "крестокрылов" включала в себя порядка восемнадцати моделей. Немного за такой срок? Но это лишний раз доказывает качество разработки.

(Отметим заодно, что "крестокрыл" применялся не только повстанцами. Ряд машин оказались в руках преступников. Применяла Т-65 и Империя, маскируясь под действия Альянса).

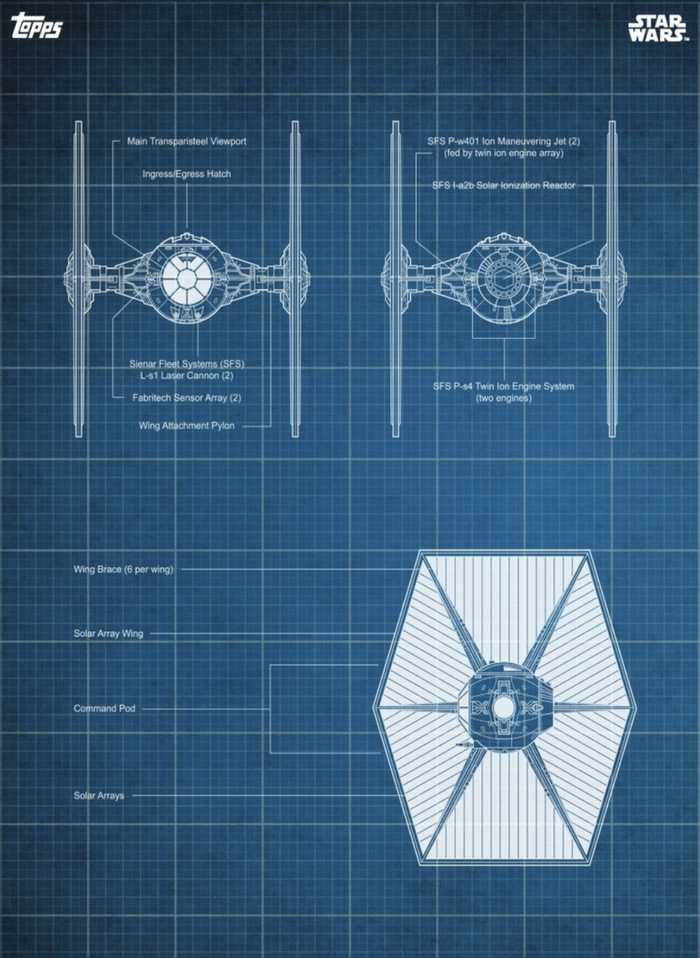

СИД-истребитель имеет другую историю. Аббревиатура в названии - сокращение от "сдвоенный ионный двигатель", так что серия названа в честь применявшегося в этих машинах движка. Создана линейка СИДов компанией "Сиенар", славной разработкой истребителей. Компания, кстати, непотопляемая: она работала решительно со всеми галактическими режимами, от Старой Республики до Империи Дарта Крайта.

Очень быстро СИД стал знаковой моделью Империи, хотя впоследствии Новая Республика его тоже применяла, в основном в местах, где он не ассоциировался прямо с прежним режимом. Линейка СИДов даже превосходит "крестокрылы" по разнообразию, и включает в себя порядка тридцати моделей.

Характеристики

Описывать внешний вид "крестокрылов" нет смысла - характерный "X"-силуэт запоминается всем, кто смотрел хотя бы один фильм старой трилогии. То же самое касается и СИДов - крылатый шар легко врезается в память. Остановимся на деталях, которые в фильмах обычно не поминаются.

Сразу уточним, что рассматриваем самые базовые модели, без вариаций. Если подробно сравнивать каждую модель этих двух линеек, не хватит и нескольких статей.

Таким образом, у нас для сравнения Инком Т-65 и СИД/ln. Стоит сказать, что множество параметров - мощность щитов, маневренность, прочность корпуса и так далее - оцениваются по внутримировым шкалам, своей для каждого критерия. Но для удобства будет употребляться лишь термин "единица", дабы не отвлекать множеством SBD, RU, DPF, и так далее, тем более, что ряд из них не расшифровываются и внутри вселенной.

Итак, "крестокрыл" имеет в длину 12.5 метров. На борту стоит гипердрайв от того же "Инкома", что позволяет "крестокрылу" легко перемещаться между звездными системами. Особой навигационной системы нет, вместо нее астромех. За оборону отвечают щиты мощностью в 50 единиц, термальное покрытие и корпус из титанового сплава, рейтингом в 20 единиц. Есть блок сенсоров и отдельный компьютер для наведения. Вооружение "крестокрыла" - четыре лазерны пушки и два аппарата протонных торпед (по 3 в каждом). Система жизнеобеспечения позволяет пробыть в "крестокрыле" минимум неделю, если не подключены дополнительные модули.

СИД в плане размеров поскромнее - 7.2 метра в длину, но у него и форма капитально отличается. Гипердрайв отсутствует, щиты тоже. Защитой служит броня из титанового сплава прочностью в 15 единиц. Есть своя навигационная система, но нет системы жизнеобеспечения; пилот обязан находиться в скафандре. В качестве вооружения стоят две лазерные пушки.

Вдобавок, если "крестокрыл" способен сесть почти где угодно, то СИДу необходимы особые условия для посадки и взлета. Если сесть на крылья пилот еще может, то вот нормально взлететь - уже проблема.

Анализ

Из сухого перечисления систем на борту можно сделать однозначный вывод - "крестокрыл" превосходит СИД по всем показателям, о чем тут спорить? И будет этот вывод совершенно неверным, потому что простое перечисление не учитывает главное - функции обеих машин. А на самом деле они у них капитально разные, и схожи они лишь тем, что оба относятся к классу истребителей.

"Крестокрыл" - знаковый истребитель Альянса. По причине значительной разницы в силах, вести с Империей прямые бои "флот на флот" Альянс не мог, это довольно редкая ситуация. Основная тактика Альянса - это кинжальные удары, операции внезапного натиска и отступления. Именно поэтому все перечисленные системы "крестокрылу" жизненно необходимы.

Не обойтись без гипердрайва: эскадрильи повстанцев нередко прибывали в систему самостоятельно, и покидали ее поодиночке. Тактика "уйти разными путями, встретиться в оговоренном месте" доказала свою эффективность в течение многих веков.

Не обойтись без СЖО: длительные перелеты в истребителе, а не на борту авианосца, наличия этой системы прямо требуют.

И не обойтись без щитов и прочной брони, но уже по другой причине. Все необходимые "крестокрылу" системы повышали стоимость каждой отдельной машины; новый истребитель обходился где-то около 150 000. У Альянса, конечно, ресурсы были, но и близко не такие, чтобы можно было легко жертвовать своими машинами и заменять их; поэтому основной истребитель должен быть максимально живучим.

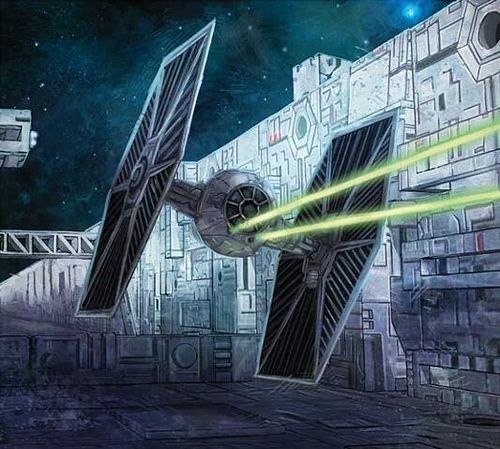

А что же с СИДами? Функция у него совсем другая: эти истребители действовали в качестве охранных сил той или иной планеты или системы, а также выступали в тандеме с более крупными кораблями. "Звездные разрушители" практически всегда несли на себе СИД-эскадрильи, предоставляя им разбираться с истребителями противника, пока сам крейсер мог уделить внимание крупным целям. И потому все это разнообразие черт СИДу оказывается не нужно.

Гипердрайв? СИДам не нужно летать между системами. Они либо базируются на планете, либо их перевозит авианосец. Разумеется, если уничтожен корабль-носитель, то эскадрилья может застрять в системе, но обычно носителями выступали "звездные разрушители", далеко не самые уязвимые корабли.

СЖО? Не обязательна, поскольку функция СИДа - краткие вылеты, длящиеся от силы несколько часов. А в случае разгерметизации кабины пилотский скафандр скорее спасет.

Щиты и броня? А вот это, казалось бы, однозначный недостаток. Но давайте учтем два важных критерия.

Отсутствие торпед? Функция СИД/ln - противостояние истребителям и малым судам, а не нанесение ударов по крупным кораблям или стационарным целям. Торпеды им не особо нужны.

Во-первых, цена. Новый СИД/ln обходился в 60 000: более чем вдвое дешевле "крестокрыла". Учитывая ресурсы Империи, заменять потерянные машины им было не особенно сложно; барон Сунтир Фел с иронией замечал, что на место любого сбитого СИДа встанет тысяча новых. Хватило бы пилотов.

Но ведь более хрупкие машины и будут чаще погибать, что нивелирует их меньшую стоимость? А теперь переходим к следующему пункту.

Во-вторых, именно отсутствие всех этих систем не только удешевило СИД - оно облегчило конструкцию, подарив истребителю колоссальную маневренность. Отсутствие ряда систем также дало возможность поставить более мощные орудия (две пушки СИДа зачастую бьют сильнее, чем четверка "крестокрыла"), и в результате СИД стал крайне быстрой, маневренной и очень кусачей машиной.

Выше я специально опустил эти детали, но теперь давайте обратим на них внимание. По внутримировым единицам измерения маневренность Т-65 составляет 75 единиц, СИДа - от 96 до 100. Максимальное ускорение Т-65 - до 16 единиц, СИДа - до 20. Стоит также отметить, что ранние модели "крестокрыла" не могли атаковать, когда их крылья были сложены (отсюда и знаменитая команда "Крылья в боевой режим"); СИД же готов стрелять всегда.

Стоит также упомянуть, что все системы "крестокрыла" питались от единого источника; поэтому, когда в некоторых моделях добавили возможность временно взвинчивать скорость, при этом приходилось отключать энергию от орудий. А вот у СИДа двигатель и пушки питались от разных генераторов, что позволяло им всегда сохранять свой функционал.

На экране и в Расширенной Вселенной мы видим в основном ситуации, когда против СИДов выступают асы Альянса (Антиллес, Селчу, Люк Скайуокер, например) и одерживают победы против обычных пилотов. Однако, как только в кабине вражеского СИДа оказываются уже имперские асы (пилоты Черной Эскадрильи, барон Фел или, если вообще не повезло, Дарт Вейдер), то у повстанцев резко возникают проблемы.

(Справедливости ради, Вейдер здесь - не совсем честный пример, даже если не учитывать Силу. СИД-улучшенный, на котором он летал, превосходит обычные модели, что очевидно из названия. И уж свой-то личный истребитель можно модифицировать сколько угодно: ресурсов, знаний и технического таланта у Скайуокера-старшего хватало).

В чем СИД, однако, уступает "крестокрылу" - так это в атмосферном полете. Меньшая аэродинамичность формы имперскому истребителю мешает, но они не так часто бьются в воздухе, а не в космосе. Также более мощные орудия СИДа не имеют столько режимов стрельбы, как у Т-65: от одиночных выстрелов до максимально быстрых очередей или счетверенного огня. "Крестокрылу", учитывая разнообразие задач, они, опять же, были необходимы.

(Многие предполагают, что из-за боковых панелей у СИДа хуже обзор, но в знакомых мне источниках эта тема не поднималась. Возможно, уменьшенное поле обзора компенсируется более мощными сенсорными системами)

Если рассматривать другие модели этих двух линеек, то прослеживается та же картина. Т-65 твердо оставались универсальными машинами. А вот большинство моделей СИДов имели свою конкретную функцию: борьба с истребителями, перехват, бомбардировка и так далее, и были заточены именно под нее.

Вывод

Несмотря на то, что "крестокрыл" и СИД равно знаковы для своих фракций, сравнивать их на самом деле бессмысленно. Вынужденно универсальная и намеренно специализированная машины выполняют разные функции и занимают разные ниши. Победа же в прямом столкновении зависит в первую очередь от мастерства пилота и его умения пользоваться сильными сторонами истребителя и компенсировать слабости.

Так что - выбирайте то, что по вкусу!

Ранее опубликовано в Бортовом журнале