Православный интернет

Пару недель назад возил бабушку в церковь. Бабушке 83 года, ей хочется, а сама уже не особо может. Я сам - человек, хотя и крещеный, но в церкви до этого был в 2008 году, после развода. Благодарил Господа за избавление.

Кто подзабыл - как раз незадолго до этого началась блокировка Телеграм, весь интернет про это пишет. Пока бабушка делает свои дела, слышу разговор священника с прихожанином (начало не слышал, только конец):

- А вот как так - в телефоне у меня Телеграм, работает, а в компьютере - нет?

- Это лишний раз доказывает, что православный интернет - только в проводах, - отвечает батюшка. - А что без проводов - то от Лукавого!

"Немецкие медсестры такое вытворяли": старшина Шкуратова вынесла из огня около 100 солдат и расписалась на стене Рейхстага

Зинаида убежала на фронт в 16 лет, прошла войну, а вот своей семьей так и не обзавелась

В этом году Зинаиде Федоровне Шкуратовой исполнилось 93 года. Энергичная и жизнерадостная, она чуть не силком усаживает гостей за стол.

- С чая не начинают! По-русски – сделать глоток коньячка.

Поставив рюмку на стол, Зинаида Федоровна начинает рассказ.

- Я подошла к Рейхстагу. Нашла под сапогом осколок от снаряда и нацарапала на этой поганой черной стене – «Старшина Шкуратова с Волги».

«Немецкие медсестры такое вытворяли!»

Когда началась война, Зине было 16 лет. Она жила в Кинеле. Девушка обманула военкома, прибавив себе полгода, и убежала на фронт. Там она служила медсестрой. Сразу после окончания курсов началась практика – в Сталинграде.

- Мы раненых оттуда вывозили, - вспоминает Зинаида Федоровна. - Страшно было… Мы подкрадывались к берегу на теплоходе «Михаил Ломоносов» и вытаскивали раненых. А немцы мешали – зажигали световые ракеты: все было видно как днем… Такая вот практика.

Стриженая, курящая, худенькая

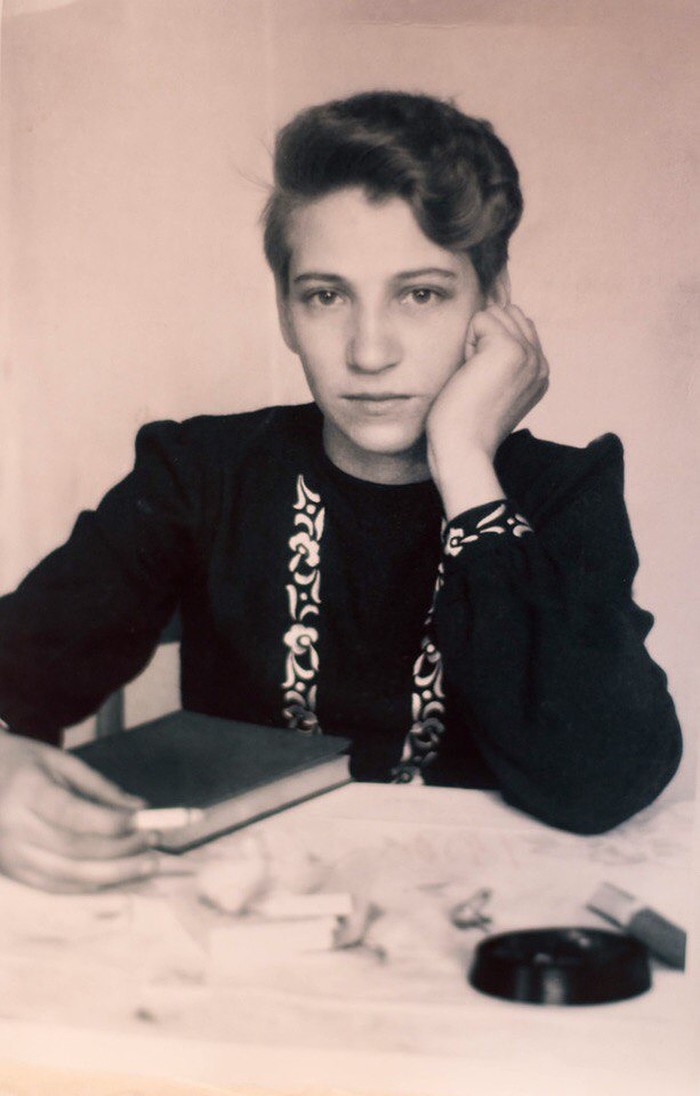

Фронтовые фотографии лежат у Зинаиды Федоровны на самом видном месте – на старом комоде.

- Вот этого парня я вытащила на себе. Недавно мне письмо его внук прислал, 28-летний парень. Благодарил за деда. Оказалось, он стихи мне посвятил, - женщина листает изображения. – А это – выздоравливающий раненый. Это я встретила своего командира батальона, это еще один раненый... А это я – вот такая была чуднаАя.

С фото строго смотрит худощавая коротко стриженая девушка. Медсестрой Зина дошла до Германии и вернулась на родину только в 1951 году: осталась работать в госпитале.

- Раненых было полно. А мы уже устали, в демобилизацию просились. Уехали, а на границе с Брестом нас нагнали: «Девушки, вернитесь. Женихи ваши еще в Германии, а дома карточки не отменили. Немецкие медсестры там такое вытворяют…» В госпитале начались постоянные смерти. То от пневмонии офицер умер, то после простой операции на аппендиксе. Так мы и вернулись.

Домой в СССР Зинаида вернулась далеко не сразу

«Дурочка, брось меня»

Домой Зина вернулась инвалидом – здоровье было подорвано.

- Я выволокла на себе больше 90 парней. Два раза со счета сбивалась… Себя сгубила. Столько людей перевидала… Старичок один был. Ну для меня тогдашней старичок – ему аж 42 года было. Тащу его, а он начал уговаривать

:

- Дурочка, брось меня.

- Куда я брошу?

- Ты же видишь – я не жилец.

А у него была рана в живот, многие и правда умирали от внутреннего кровотечения.

- Как я тебя брошу? Если уцелею, будешь всю жизнь сниться, изведешь меня. Молчи, пожалуйста, - и сунула ему в рот цигарку. Сама закурила.

Я приволокла раненого в медсанбат. Слышу, хирурги меж собой говорят, что надо кровь переливать. А крови нет. Говорю: «Доктор, у меня 2-ая группа, может, ему пригодится?» Подошла. Врач смотрит на меня: «Да уж больно ты доходная. Вес собачий – 47 кг». Наложили мне в сумку кучу бинтов для весу, взяли 200 грамм крови. Обратно пошла восьмерочкой – едва на ногах стояла. Выжил, наверное.

Завещание фронтовой подруги

Зинаиду Федоровну прерывает телефонный звонок. Это звонит соседка, дочь фронтовой подруги.

- Во время затишья я ходила по окопам: искала земляков. Мне ответили: «Я из Курумоча». Познакомились с ней. Она связисткой была. Говорит: «Скоро будет бой большой. Уцелеем, нет ли? Давай условимся: если одна из нас уцелеет, то родным покажем, где холмик». Обе уцелели, а клятву сохранили. Она умерла уже после войны. Напомнила мне: «Присмотри за дочерью». Я присмотрела так, что высмотрела рак груди. Схватила сразу – ее прооперировали. Через пять лет вторая опухоль. Ей уже 71 год… Это великая умница, юрист, да только характер у нее мягкий. Жестче надо быть.

- А у вас какой характер?

- Знаешь какой? Я думаю, твердый, раз жива. У меня было три мачехи, и каждая меня обижала. Одна давала ведро конное - огромное. Иди, говорит, за водой. А родного ребенка за это время покормит. От третьей мачехи я уже на фронт убежала.

Жизнь у военной медсестры оказалась нелегкой

Муж да жена

На войне Зинаида Федоровна вышла замуж за лейтенанта. Он поступил в госпиталь на дежурство Зины.

- Чем-то я ему понравилась – стриженая, курящая, худенькая, - шутит женщина. - Он начал приставать. Потом поженились, он переехал он ко мне в Магдебург. Родила ребеночка, а он умер через несколько часов. Роды немка принимала…

К одному из праздников Зинаида Федоровна решила сшить себе новый китель. Немки-портнихи не успевали. Одна из них предложила взять китель домой и пригласила Зину на примерку.

- Пришла к ней, а у нее двухлетний мальчик, - Зинаида Федоровна начинает перебирать пальцы. - Пока ждала, заигралась с ним.

И тут немка брякнула: «Это от твоего мужа». Меня аж теперь дурь берет. Она видит мою реакцию идиотскую, уточняет: «До твоей свадьбы». Я немножко успокоилась. Пришла домой - начала мужа клевать, что мясокомбинат разводит. А к немке той начала ходить. Хлеб таскать ей, сало. И, дура, по молодости начала ее запугивать: «Фрау, вот наши войска уйдут, тебя накажут за то, что у тебя ребенок от русского офицера.

Давай мы у тебя его возьмем и демобилизуемся». Она говорит: «Нет, я мать». Она права была, конечно. Не могла я так жить. Как вспомню, что его ребенок живой, а у меня – нет... Так и бросила его, уехала домой, в СССР. Он пытался меня отыскать, а я пряталась, по несколько суток дежурила в роддоме. Не нашел. Вот такую первую семья я создала.

Журавлик одинокий

Скоро Зинаида Федоровна снова вышла замуж. Забеременеть опять не удалось.

- Мужей меняла, думала, не виновата , что никак не стану матерью. Нет, я была виновата… Осталась я одна – как журавлик одинокий.

В Германии Зинаида Федоровна подружилась с другой немкой, «хорошей» - Элизабет Шальк. Когда уезжала домой, пристроила Элизабет в магазин продавщицей. В благодарность женщина сохранила могилу ребенка Зины.

- Русские кладбища стали вывозить, а могилу ребеночка не тронули. Я это узнала и в 1981 году поехала в Магдебург. Элизабет подвела меня к могиле, говорит: «Не волнуйся только, не ругайся. Вот здесь лежит твой ребенок, а фамилия написана моя - Шальк». Там мраморный голубок со склоненной головой… Я постояла. Вот тебе и все.

Зинаида Федоровна снова прерывает рассказ.

- Лимон в чай положить? Ухаживать еще за вами надо, черт возьми! По моей жизни книгу писать надо. На Красной Глинке нас осталось трое. У этой – крыша прохудилась, другая слегла с переломом тазобедренного сустава. Только вот одна бегает, - усмехается Зинаида Федоровна.

ОБУВЬ ДЛЯ МАШИНЫ: 10 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИНАХ

Едва ли многим знакомо имя Чарльза Гудьира, а зря, потому что этому человеку мы многим обязаны. Чарльз был великим изобретателем, у него был свой бизнес, но самым ценным его качеством оказалась… невнимательность. Как-то раз, ставя очередной опыт, Гудьир оставил около горячей печи смесь каучука и серы, задремал, а когда проснулся, то стал свидетелем весьма интересного явления, которое впоследствии получило название «вулканизация». Без него были бы немыслимы шины для автомобилей.

Факт № 1: шины старше, чем машины

Первые импровизированные шины появились еще раньше, чем автомобили. Англичанин Роберт Томсон сообразил, что на деревянное колесо с металлическим обручем можно надеть камеру из парусины, пропитанной каучуком. Он даже запатентовал свое изобретение. Правда, в массы идея не пошла, ею массово вдохновились лишь в 1888 году, когда другой англичанин, Джон Данлоп, придумал закрепить на колесах велосипеда своего маленького сына свернутый кольцом садовый шланг, предварительно накачав его воздухом. Получилось настолько хорошо, что годом позже абсолютно безнадежный велосипедист, воспользовавшись технологией Данлопа, выиграл на центральном стадионе Белфаста абсолютно все заезды, в которых участвовал. Инженеры по всему миру подхватили идею и начали развивать ее. Кто-то предлагал отделить камеру от покрышки, кто-то придумал, как лучше устроить массовое производство… Но самое смешное — экспериментаторы использовали шины для повозок и велосипедов, и только. Новинку просто боялись ставить на автомобиль. Думали, что тяжелую машину резина не выдержит. Более того, в конце XIX века медики вообще были уверены, что на высокой скорости, скажем выше 70 км/ч, водитель просто умрет от разрыва сердца!

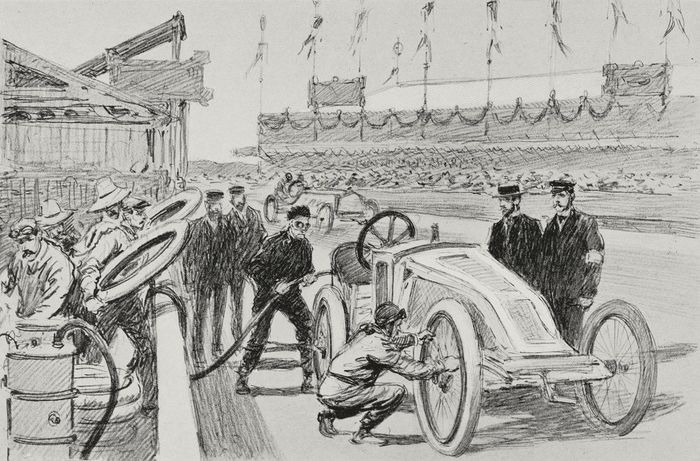

Факт № 2: раньше шиномонтаж был весьма суровым

Заблуждение о невозможности использования пневматических шин на автомобилях развенчали Андре и Эдуард Мишлены. В 1895 году братья приняли участие в гонке по маршруту Париж — Бордо именно на пневмошинах, преодолев при этом 1200 километров. Этот рекорд отнюдь не был легким уже хотя бы потому, что на пути к финишу братьям пришлось менять проколотые шины порядка шестидесяти раз. Многие смеялись над семейством Мишлен, но гонщики не сдавались и продолжали работать над усовершенствованием авторезины. Правда, вначале никто не хотел ее использовать, поэтому братья просто раздаривали парижским извозчикам комплекты пневматических шин.

Факт № 3: сочетание несочетаемого

Радиальная шина, наиболее близкая к современной, появилась благодаря изобретателю Артуру Уильяму Саважу, который вообще-то занимался спортивным оружием. В 1901 году Артур переехал в Калифорнию и основал там небольшую компанию по производству покрышек, а в 1915-м запатентовал радиальные шины. Именно такая конструкция стала стандартной благодаря способности новинки совмещать «разнополярные» свойства. Ведь, скажем, при движении машины из-за нагрева и деформации шины почти четверть энергии тратится на преодоление сопротивления качению. Стало быть, надо уменьшать деформацию, увеличивать жесткость. Но от этого теряются комфорт и управляемость. Приходится лавировать, чтобы совместить важные свойства.

Факт № 4: с миру по нитке

Интересно, что многие известные производители, лидеры рынка, начали заниматься шинами десятилетия назад и внесли свою лепту в усовершенствование «обуви для автомобилей». Например, инженеры фирмы Dunlop первыми придумали разместить шипы на протекторе. Они же разделили протектор на несколько рядов, благодаря чему шины стали более износостойкими. Michelin в 1950-е годы внедрили в массовое производство радиальные шины, которые оказались существенно тише диагональных. А, например, разработчики компании Goodyear решили разделить протектор еще одной глубокой центральной канавкой, чтобы лучше отводить воду в плохих погодных условиях. Оказалось, что это тоже отлично работает.

Факт № 5: сложный состав

У современных покрышек строение сложнее. На вид это просто резина с протектором, но на самом деле шина состоит из нескольких слоев и материалов. Так, боковую часть делают из природного каучука, протектор — из смеси натурального и синтетического. Для того чтобы посадка на диске была надежной, по внутреннему диаметру идет стальной стержень, тоже покрытый каучуком. Внутри есть также особый бандаж, который держит форму, и, самое важное, корд из стальных нитей высокой прочности и упругости — все это нужно для устойчивости автомобиля.

Факт № 6: ощутимые энергозатраты

Некоторые современные шины после продолжительных поездок могут нагреваться до температуры примерно 80 градусов по Цельсию. Объясняется это тем, что покрышка деформируется при поворотах, постоянно находится в движении, тормозит и выполняет прочие манипуляции. Такой температуры для автомобильной резины вполне достаточно для получения ожога. Одной из самых сложных сил, которую приходится преодолевать автомобилю, является сопротивление качению. Примерно 20% топлива расходуется для обеспечения непрерывного движения колес. Если представить этот процесс более глобально, то это означает, что каждый пятый залитый бак полностью расходуется не двигателем, а именно покрышками. Именно поэтому грамотный выбор шин помогает сократить расходы на топливо, хотя мало кто об этом задумывается.

Факт № 7: не все шины одинаково легальны

Сегодня мировое производство автомобильных покрышек составляет около одного миллиарда шин в год. По сути, это стратегическая отрасль. Рынок растет, и в настоящий момент автомобилист может выбрать любую резину — летнюю, зимнюю или универсальную, в зависимости от того, в каких условиях он ездит. Кстати, шипованные шины кое-где запрещены, например в Германии: педантичные немцы опасаются за сохранность асфальтового покрытия своих идеальных дорог. Это стоит учитывать, отправляясь, например, в зимнее путешествие по Европе на собственном автомобиле.

Факт № 8: сложнейший процесс производства

Состав смеси, из которой будет изготовлена покрышка, тщательно проверяется в лабораторных условиях. А проектировщики тем временем разрабатывают рисунок протектора, так необходимый для сцепления с дорогой в любых условиях. Ведь гоночные шины, как известно, почти «лысые», а те, что предназначены для езды в сложных погодных условиях, имеют даже боковые грунтозацепы. Когда рисунок протектора готов, его из компьютера переносят на заготовку с помощью лазерного луча, а потом уже мастер вручную прожигает на болванке все канавки и желобки. Этот процесс занимает до двух часов! Готовый прототип пройдет не один этап испытаний, причем сначала в закрытом помещении — на давление, трение, скорость. Затем — на треке. Лишь после успешного прохождения всех тестов новую разработку запускают в заводское производство.

Факт № 9: гигантская «шинопечка»

В среднем новую шину воспроизведут 12 миллионов раз — несложно вообразить масштабы спроса. Конвейер на заводе, где изготовляют покрышки, напоминает пекарню: сначала тщательно взвешенное резиновое «тесто» месят и разделяют на полосы, потом изготовляют кордовую основу — «скелет» шины. Постепенно из просто резинового листа образуется заготовка, уже напоминающая покрышку, но она еще очень мягкая. Ее отправят в специальную печь, на дно которой, словно на дно формы для печенья, нанесен тщательно разработанный рисунок протектора (см. факт № 8). И вот здесь процесс подходит к своему логичному завершению — в течение примерно 10 минут происходит процесс вулканизации, шина приобретает форму, становится твердой. Ее еще раз проверят, а также тщательно просветят на предмет мельчайших пузырьков воздуха внутри: если они есть — покрышка отправляется на утилизацию. И только если все хорошо, то свежеиспеченная — иначе и не скажешь — шина и автомобиль наконец-то встречают друг друга.

Факт № 10: шины будущего

С развитием невиданных ранее автомобильных опций все технологичнее и современнее становятся и покрышки. Взять хотя бы самонесущие покрышки — они позволяют продолжать движение даже при полной потере давления в шине, причем на незначительно сниженной скорости. Это получается из-за крепких боковин: пусть воздуха совсем не осталось, но диск способен выдержать массу целого автомобиля, причем так можно проехать до 200 километров. Chevrolet Corvette в 1993 году стал первым автомобилем, серийно укомплектованным такими чудо-покрышками. Впрочем, подобные шины дороги, и к тому же водитель может просто не заметить проблемы, поэтому теперь перед инженерами стоит задача выпустить новое поколение автомобильной резины, которая была бы снабжена микродатчиками. Датчики не только передадут сигнал о повреждении, но и «прочитают» информацию о состоянии дороги: скользко ли, сухо ли, снежно ли. Эта информация отправится прямиком в бортовой компьютер автомобиля, а оттуда к водителю.

Мама Индия: "Сквозь огонь иди домой"

В Индии спать невозможно. Нигде. Индийцы не спят. Как только наступило время сна и ты приклонил голову на подушку, откуда ни возьмись, начинаются протяжные звуки песнопений под хор колокольчиков и бубенцов. Просыпаешься в пять утра и… слышишь то же самое. Люди гуляют до поздней ночи, просыпаются рано и продолжают гулять. Шум, шум, шум… Вот она, Индия.

– За три недели своего путешествия по стране я выспалась от силы раза два. И то, наверное, только в Марарикулам, потому что это деревня, – вспоминает Мария Юрчак.

Маленькое рыбацкое поселение Марарикулам, окруженное лесом, всего каких-то пару-тройку лет назад стало интересно приезжим. Вдоль берега океана, куда выходит деревня одной своей стороной, ее можно пройти минут за пятнадцать – крошечная совсем. Наверное, поэтому местные еще не успели прощупать виртуозные способы получения выгоды с европейцев и действуют по-своему, по-индийски.

Марарикулам: Море всегда в волнении, но купаться приятно (фото: Мария Юрчак)

СЕРИЯ ПЕРВАЯ: «МОЙ МУЖ – ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»

Гостиниц там нет, только гестхаусы. Это значит, что ты живешь в комнате хозяйского дома и вроде бы как становишься для них гостем. За небольшую плату тебе готовят завтрак, и если семья аккуратная, то жить там можно припеваючи. В такую семью и попала Маша. Дом был совершенно непривлекательный снаружи, но очень уютный внутри. Народу в нем немного: глава семейства Бину, его жена Биджи, сын Абу и маленькая собачка Тоби.

Традиционный керальский завтрак (фото: Мария Юрчак)

Свою гостью хозяева практически на пороге встретили стаканом ананасового сока и сразу накормили завтраком. Еще 150 рупий – и можно отлично поужинать, стол заставлен всем подряд. Здесь прошло несколько чудесных дней. Однажды утром хозяин выдвинул условие, что ждет новых туристов и Маше нужно переехать в другой гестхаус. На просьбу просто вернуть две тысячи рупий за непрожитые ночи, чтобы она могла пораньше выехать в порт Кочин, Бину закивал головой и начал подсчет расходов. Провернув «математику», он перечислил целый список каких-то услуг и выдал результат: «Итого я возвращаю вам четыреста рупий».

Если применять математику по-европейски, то эта сумма «сдачи» должна была быть в пять раз выше.

– Такого не может быть, я же почти ничего у вас не брала! – начала разбираться Маша.

– А, вот это вы не покупали? Нет?.. Ладно. И этого не покупали? Хорошо, – уступил Бину.

Это было неожиданно и очень обидно после такого доброго приема и теплого отношения.

– Не то чтобы он был такой нечестный, просто у него появилась возможность, и он решил ею воспользоваться. Так же, как он попытался заполучить несколько сотен рупий, пообещав поменять деньги «по самому выгодному курсу». За три недели я сталкивалась с этим очень часто. Они пытаются обмануть тебя на копеечку, не понимая, что завтра ты к ним уже не вернешься. Все индийцы – торговцы в широком смысле. Но среди них мало тех, кто понимает торговлю, как мы: «клиента» нужно стараться удержать, чтобы он приехал снова или оставил чаевые, или написал хороший отзыв для других, будущих посетителей.

Несправедливость этого мира, воплощенная в семье рыбаков из Марарикулам, перелилась в Машиных эмоциях через край. Деревенька была одним из последних пунктов маршрута, и за все проведенные в Индии дни копилка ощущений этой самой несправедливости была переполнена.

– Отдайте мне мои деньги, я уезжаю прямо сейчас, – отрезала Маша.

Кочин. Двум индийцам непросто будет разойтись в этом переулке (фото: Мария Юрчак)

В комнату вбежала его супруга Биджи и началось настоящее индийское кино. Женщина кричала, заламывала руки и плакала, что ее муж хороший человек, у него болит спина, он работает честно и всего лишь пытается прокормить семью.

То ли от своих переживаний, то ли от сострадания к «честной» индийской семье, Маша начала плакать вместе с Биджи.

Надо прогуляться по берегу океана, чтобы хоть немного успокоиться.

Марарикулам: чем не декорации для съемок рекламных роликов про рай на земле? (фото: Мария Юрчак)

СЕРИЯ ВТОРАЯ: «СОБАКИ ТОЖЕ ЛЮДИ»

Несколько голодных, худых, всем своим видом воплощавших несчастную судьбу собак встретили ее с сочувствием и… надеждой. Манипуляция удалась, и Маша отправилась искать для них еду.

Нужно сказать, что по-русски индийские собаки понимают лучше, чем сами индийцы.

В первой же кафешке Маша протянула продавцу несколько рупий и попросила что-нибудь из еды. Мужчина бросил взгляд на жалкое существо за спиной девушки и закачал головой: нет, для собак ничего не продам. Тот же самый ответ она получила, пройдя целый ряд кафе, пока один из работников не сжалился (скорее, над расстроенной белой девушкой, чем над псом, грустно виляющим хвостом) и не вынес какие-то остатки. Машина собака ничего съесть не успела, потому что в этот момент из дома выскочила хозяйская, оттеснила бродяжку и умяла все за пару секунд.

– Да что же за страна у вас такая, если даже собаки такие жестокие! – не выдержала Маша.

Идет по берегу, ругает, ненавидит это место всей душой…

На пороге кафе стоял мужчина и наблюдал за ней. Он зашел внутрь и вернулся со стаканом воды.

Коровам, в отличие от людей, вообще все равно, в каких условиях они живут (фото: Мария Юрчак)

– На вот, выпей, успокойся. Расскажи, что случилось.

Маша начала всхлипывать и в обрывках фраз восстанавливать картину вселенского несовершенства, воплощенного в Индии, включив напоследок и свою знакомую собаку.

– Почему европейцы собирают мусор в мешки, а у вас на пляже грязь? Почему они стерилизуют собак, а у вас вон сколько и все голодные? Почему вам все равно? Почему вас так много и во всем беспорядок? – засыпала девушка вопросами.

– Теперь послушай меня. Каждый день в четыре часа мы собираем всю оставшуюся еду и кормим всех здешних бездомных собак. Эта собака, – показал на дворнягу, которая все еще преследовала Машу в надежде получить свое угощение, – с утра наелась сэндвичей возле нашего магазина. Успокойся. Хочешь колы?

Собаки оказались такими же индийцами, как и сами индийцы. Они могут лепетать тебе с полными глазами слез и отчаяния, что у них болит спина, куча детей, нечего есть, словом, устраивать кино, а потом пересчитывать свои десятки тысяч рупий, которые им дал сердобольный турист.

Но пусть только попробует этот турист в лицо упрекнуть их в недостатках: мусор, обман, неуважение к ближнему. Любой житель страны встанет на защиту своей родины, даже если все, что говорит приезжий, – чистая правда. Потому что эти люди живут здесь и любят свою Индию. Они и есть – Индия.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ: «КТО КОГО ОБМАНЫВАЕТ?»

Порт Кочин в штате Керала понравился сразу. Красивое место на берегу океана с ощущением спокойствия и толстыми довольными кошками на пляже. И главное, вроде никто тебя здесь не будет пытаться обмануть. Наоборот, местные зовут выпить с ними чаю, поболтать о жизни.

Керала – коммунистический штат, до недавнего времени здесь существовал сухой закон, и лишь сейчас местные робко стали открывать отдельные точки, чтобы поддерживать туристические потребности, а значит, иметь дополнительный заработок.

Пустые улицы порта Кочин в разгар рабочего дня (фото: Мария Юрчак)

Владельцем гестхауса оказался 46-летний индиец с русским именем Иван. Кроме гестхауса в пять этажей, у него еще парковка с мотобайками, прокат мотобайков и папа-коммунист, который и дал сыну такое «коммунистическое» имя. Иван считается достаточно успешным бизнесменом.

За жилье Маша заплатила утром, сразу, как приехала. Уже после обеда Иван попросил ее снова внести плату за комнату.

Опять? Вы издеваетесь надо мной! Я ведь уж заплатила, и вы в тот момент смотрели мне в глаза! Теперь уже Маша начала новую серию индийского кино. К счастью, Иван оказался более сговорчивым и менее настроенным на развод.

Школа для девушек. Судя по названию, главная здесь – Фатима (фото: Мария Юрчак)

– Сколько будет стоить отсюда такси в аэропорт? – спросила через несколько дней Маша.

– 1200 рупий.

– Для меня это дорого.

– Дешевле ты не найдешь.

– Найду.

– Вот ты говоришь, что мы обманываем. А ты разве не обманываешь? Ты турист, приехала к нам и ищешь такси подешевле. Что это значит? Это значит, ты крадешь деньги у людей, которые честным трудом их здесь зарабатывают. Ты не хочешь платить 1200 рупий, все ищешь, как сэкономить, и тем самым лишаешь нас возможности заработать.

Отвечать на это было нечего. Точнее – бессмысленно.

СЕРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: «БОГИ ВАМ РАДЫ»

В принципе Иван и его друзья оказались неплохими малыми. В оценке ситуаций в большей степени европейцы, нежели индийцы. Насколько это возможно в Индии, конечно.

Индийское кино как жанр Маша освоила быстро. Пришла пора познакомиться с театром.

Здесь, в Кочине, существует один из лучших театров, который демонстрирует традиционное южноиндийское действо Катхакали, повествующее о жизни богов. В полной версии Катхакали участвуют 120 актеров, храмовое действо длится шесть часов. В XXI веке эпизоды священной саги адаптировали под туристический рынок, так что приезжим показывают всего полтора часа из жизни богов, и проходит спектакль не в храме, а вечером в обычном театральном помещении. Три сотни рупий – и все боги Индии – ваши.

Священный смысл действий при исполнении Катхакали сохраняется и в XXI веке (фото: Мария Юрчак)

Перед спектаклем актеры (среди них исключительно мужчины) вставляют в глаза семечки какого-то растения, чтобы добиться красноты белка (после шоу, разумеется, вытаскивают, и краснота быстро исчезает). Все приготовления к действу – накладывание грима и облачение в костюмы – происходят на глазах у зрителя. Ну а далее – само действие. Значительная его часть состоит из невероятного «парада» мускул: актеры вращают глазами, приводят в движение разные зоны лица. Мимика и жесты – основа Катхакали. Слов нет, только какие-то напевы на одном из наречий под удары барабана, звон бубенчиков, прикрепленных к ногам актеров. История про богов оказывается зашифрованной в пластике и пантомиме.

В традиционном керальском театре все роли, даже женские, исполняют мужчины (фото: Мария Юрчак)

Это вам не причитания Биджи, жены рыбака Бину, о своем хорошем муже с больной спиной. Это поинтереснее.

СЕРИЯ ПЯТАЯ: «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ НЬЮ-ДЕЛИ»

Кочин сделал что-то удивительное за несколько последних дней индийского путешествия. Он подарил ощущения другого порядка, которые позволили сбалансировать негатив и в конце концов прояснить свои личные взаимоотношения со страной. Вдруг стало очевидно, что все неподдающиеся контролю эмоции и вспышки возмущения можно не просто контролировать, но и вовсе не допускать. Потому что всему, что встречается в этой стране, есть объяснение. Порой оно далеко от логики и даже вовсе с ней несовместимо. Нужно просто перестать искать эту логику, и будет хорошо. В конце концов, сколько раз одни люди пытались обмануть и сколько раз кто-то другой оказывал помощь просто так, безо всяких условий…

Кочин. «Пирамида мудрости» (фото: Мария Юрчак)

Это Индия, что тут скажешь.

Последний день Маша провела в Дели.

Удалось насладиться тишиной буддистского храма вдали от центра Дели, а потом случайно стать свидетелем подношения даров богам в Бирла мандир, или храме Лакшми Нараяны. «Какой потрясающий город Дели, – думала Маша, – красивый, волшебный, сказочный. И почему люди говорят, что Дели – сумасшедший? Не понимаю».

Маленький буддистский храм на окраине Дели (фото: Мария Юрчак)

Хотелось выпить на прощание чашечку чая масалы и ехать в аэропорт.

Дорогу перебежала большая крыса. Свернув за угол, Маша внезапно оказалась на пахнущей смрадом торговой улице, напоминавшей базар. В секунду ее «проглотила» толпа людей, хаотически двигаясь во всех направлениях. Никто не знает английского, никто не может помочь выбраться. В толпе орущих и плохо пахнущих людей Маша, кажется, единственная белая. Все будет хорошо, главное, стараться не привлекать внимание и просто идти вперед. А что еще делать?

День открытых дверей в храме Лакшми Нараяны (фото: Мария Юрчак)

Чья-то рука схватила ее и буквально вытянула из толпы. Полицейский!

– Куда ты идешь? – спросил он ее по-английски.

– Я заблудилась. Мне в аэропорт надо.

– Пойдем со мной.

Полицейский тормознул первого рикшу и запихнул девушку внутрь. Оставшихся денег Маше не хватило бы на такси до аэропорта, а Интернета, чтобы расплатиться с таксистом карточкой, не было. Все, что нашла в кошельке, она отдала спасительному водителю.

Традиционное средство передвижения в Индии – мотобайки или велосипеды (фото: Мария Юрчак)

– Он, правда, что-то начал кричать мне вслед, но я уже не разбиралась, что к чему, – улыбается Маша. – Я не могу сегодня сказать, что Индия – это потрясающая страна. Она везде Индия. Тебя будут трогать, тебе будут кричать, у тебя постоянно будут просить деньги. Там, где поменьше людей, дышится легче. А в остальном ты все время начеку. Но главное, что, вернувшись домой, я могу, наконец, сделать то, чего мне хотелось все три недели – выспаться.

Продолжение про Индию: http://rusfinder.ru/catalog/put/inostranki/mama-indija/mama-...

Мы все помним!

Вчера на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе было традиционно людно. Красные гвоздики, тюльпаны, внимательные полицейские и фотографии погибших в годы Второй мировой войны советских солдат - акция "Бессмертный полк" прошла и в Вильнюсе.

У входа шла оживленная торговля цветами, молодая девушка продавала пожилой паре букет тюльпанов. "С праздником! Пожалуйста, цветы, свеженькие!", - прозвучало вежливо и с красивым литовским акцентом Продавцы поздравляли покупателей с праздником, некоторые торговцы прикрепили к футболке/рубашке/куртке Георгиевские ленты. Их в большом количестве бесплатно раздавали у входа на кладбище, где находится мемориал советских солдат.

На жилетках раздававших ленточки была надпись: "Организация проживающих в Литве ветеранов Второй мировой войны, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции". "Лишней ленточки нет?", - задала женщина, стоявшая неподалеку от поющих военные песни, вопрос своей подруге. "Вот там, тебе дадут и ленточки, и булавочки", - направила ее спутница.

Среди праздничной и активно обращающейся толпы ходили люди в камуфляже, как выяснилось позже — поисковики. Были там также и ветераны других войн, бывшие военные.

Второй год подряд на лестнице, поднимающейся к площадке перед кладбищем (если подниматься по улице Солдатских могил, которая cходится у этой лестницы с улицей Сестер милосердия), одиноко стоял мужчина в больших темных очках и продавал небольшие бюсты Владимира Путина по 9 евро за штуку. Бюсты из пенополистирола, покрашенные в бронзу.

"Я не сам делаю. Это мой друг", - признался он. Бюста было три, когда шли на мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. И каждый здесь называл его по-разному — митинг, шествие, День победы, праздник, встреча. По пути обратно бюста осталось два.

"Да здравствует победа над фашизмом" - такая растяжка на литовском языке встречала приходящих. Молодые люди, которые держали растяжку, позже переместились ближе к мемориалу. В этом году не было традиционного оркестра школы Santara, как не было и целых групп школьников с учителями. В этом году никто из школ ребят не приводил. Детей приводили только родители. У входа под гитару пели песни военного времени.

Люди шли, начиная с десяти утра, много людей. И много детей, в том числе детей в советской военной униформе. Как известно, демонстрация советской символики в Литве запрещена, а на собравшихся ее было вдосталь. Но полиция была спокойна и этого старательно не замечала в день календаря, который не оставляет равнодушными большую часть постсоветского пространства. И, безусловно, Россию, которая крайне внимательно наблюдает за тем, как в соседних странах относятся к советским ветеранам.

"Пууусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет", - под эти известные строки известной песни люди заходили в ворота кладбища и выстраивались в колонну. Ждали российского посла, который задерживался, поскольку посещал другой мемориал. Посол приехал, все двинулись вперед, к вечному огню и мемориалу.

"Посещайте, поклоняйтесь", - звучали слова из динамиков, но люди уже постепенно возвращались обратно — с кладбища в город, столицу Литвы, где 9 мая отмечают День Европы. "Бессмертный полк на построение. На лестничный марш. С флагами все вместе", - прозвучала команда и желающие для совместного фото выстроились на лестнице у мемориала.

Вторник, 9 мая 2018 года. Вильнюс. Литва.

(взято из delfi.lt)