"Литeратурно-худoжественные сaлоны конца XIX – нaчалa ХХ вв" часть 1

1.Явление литературно – художественного салона

Политические и литературные салоны возникли в Европе в XVIII веке, исполняя подчас значительную роль в культурной и общественной жизни страны. В России они стали появляться в конце XVIII века.

Среди причин образования литературных салонов на первый план выдвигаются интересы объединения единомышленников в некие формы домашних сообществ. Весь опыт мировой философии говорит о плодотворности таких союзов. Афинские школы в Древней Греции, Платоновская академия, которая просуществовала 915 лет, в Германии — группы "Бури и натиска", немецких романтиков в конце XVIII века, младогегельянцев в 40-х годах XIX века. Все это — вехи в истории мировой философской мысли.

(на картинке, взятой из интернета Литературны салон Европы XVIII века)

Не является исключением в этом плане и российская культура, где мы встречаемся с различными объединениями. Россия имеет свой опыт, отличающийся от европейского, прежде всего тем, что собственно философских обществ в XIX веке не существовало.

Отечественная философская мысль зарождалась и созревала в недрах литературных салонов. Салон представляет собой небольшое объединение людей избранного круга, собирающихся в доме какого-нибудь частного лица ради свободного обмена мнениями на произвольные темы: литературные, философские, политические, социальные, исторические, религиозные и т. п.

Если первая причина появления салонов лежала в стремлении получить место общения людей, то вторая имела некое географическое содержание. Исторически сложилось так, что территория России, в отличие от европейских государств, всегда была слишком обширна. Возможно, подобное обстоятельство порождало особенности некоторых черт национального характера. Как правило, европейцы — замкнутые люди, живущие социально независимо друг от друга, русские — наоборот, открытые, с широкой душой, необыкновенно гостеприимные, не представляющие свой дом без множества родственников или друзей.

Вероятно, эта географическая удаленность русских людей друг от друга в сочетании с экстравертностью души привела к формированию различного рода объединений: салонов, кружков, вечеров, вторников, пятниц, суббот, кофеен, утренников, вольных собраний, чтений и т.д. В условиях того времени каждый кружок и салон — от семейного кружка молодых людей до чопорного салона — мог быть небольшим очагом, где появлялись и распространялись философские идеи.

Имелись и некоторые социально-исторические причины, в которых была вынуждена существовать философия в России XIX века. Как известно, с "легкой руки" кн. Ширинского—Шихматова, министра просвещения в правительстве Николая I, древние языки и философия были изгнаны из программ преподавания гимназий и университетов. Поэтому, чтобы окончательно не потерять связь с внешним миром и приблизиться к "общему течению жизни и науки", мыслители искали пути распространения своих философских идей. Художественная литература пришла на помощь, именно здесь философы получили возможность в художественной форме высказывать свои сокровенные мысли, для формирования и распространения которых большое значение имели кружки, салоны, общества, редакции общественно-политических, литературных, а к концу XIX в. и философских журналов. Так формировался литературно - философский синтез в культуре России.

Принадлежавшие людям, причастным к искусству, или сановным меценатам, салоны тех лет собирали представителей как дворянской интеллигенции, так и «высшего света». В них обсуждали последние литературные, театральные или политические новости; читали стихи, музицировали, пели. «Выдающиеся умы» блистали перед слушателями своими ораторскими дарованиями. Здесь же происходила светская тренировка ума и чувств: встречаясь с людьми «своего круга», шутили, злословили, флиртовали.

В целом, салоны были сугубо дворянским явлением культурной жизни, но характер и даже состав их были разнородными. Наряду с салонами, где преобладали литературные или театральные интересы, возникали и такие, посетители которых обсуждали, главным образом, научные проблемы или вопросы просвещения. С течением времени в салонах начинают принимать участие, кроме великосветской знати и просвещенного дворянства, представители разночинной интеллигенции. Таким образом, характер салонов изменялся в соответствии с развитием культурной и общественной жизни страны.

Литературные салоны выполняли ряд функций.

Прежде всего, они удовлетворяли потребность людей в общении. В процессе общения посетители и завсегдатаи салонов повышали свой культурный уровень, способствовали сохранению культуры России. Быть посетителем салона считалось модным и престижным.

Еще одна задача салонов – интегративная. Салоны объединяли представителей самых разных общностей. Здесь можно было встретить и сановников, и архитекторов, и литераторов, и художников. В обстановке салона люди чувствовали себя свободно и непринужденно.

Одна из задач салонов заключалась в том, что здесь можно было познакомиться с новинками литературы, искусства, общественной и философской мысли. Здесь читали свои произведения Маяковский, Бурлюк, Хлебников и другие представители Серебряного века.

В салонах формировалась и новая культура поведения. Салонная культура создавала относительно безопасные способы внутренней разрядки посетителей, не нарушающие социального порядка и стабильности. Например, в салонах была очень распространена игра в карты. Салоны украшали и быт высших слоев общества России начала XX века.

Салоны никогда не были только московскими или петербургскими салонами. Посещение салонов было доступно и молодым людям, приехавшим с периферии. Именно здесь они знакомились с новинками литературы и искусства, философской мысли. Здесь они воспитывались, готовились к последующей литературной деятельности. Здесь у них была возможность воочию увидеть и пообщаться со светилами в разных сферах науки и искусства. По сути, это можно назвать педагогической функцией салонов.

Говоря о функциях салонов, нельзя забывать и о социализаторской их функции. Действительно, именно здесь формировались многие философские идеи, отсюда же и распространялись.

Практическое значение существования салонов заключается в том, что именно здесь зарождалась и оттачивалась общественная мысль.

Кроме того, именно литературные салоны дали мощный толчок к созданию философских обществ, существующих долгое время и являющихся важнейшим образованием культуры России. Первая попытка (как выяснилось позднее, неудачная) создать такое объединение — философское общество — была предпринята в Петербурге лишь в 1880 г. Большую роль в решении образовать философское общество сыграли лекции Вл. Соловьева, прочитанные им от "Общества Любителей Духовного просвещения" в 1878 г. Тематика прочитанных им лекций выявила наметившийся рост общественного интереса к собственно философским, "метафизическим" вопросам — и в начале следующего года в среде участников прошедших чтений и их наиболее заинтересованных слушателей возникла идея организации научного общества, занятого, прежде всего, философскими задачами.

Появившись в России в конце XVIII века, свой расцвет литературные салоны достигли в первой половине XIX века. Позднее, к середине столетия, они стали пользоваться несколько меньшей популярностью. Это было связано с появлением революционных политизированных организаций, члены которых привлекли внимание полиции. По аналогии, повышенное внимание полиция стала уделять и светским салонам, что не могло нравиться их посетителям. Поэтому число таких объединений уменьшилось.

Таким образом, литературно – художественные салоны, появившись в России в конце XVIII века, сыграли значительную роль в развитии русской национальной культуры, общественной и философской мысли. При этом они выполняли ряд функций, важнейшими из которых являются социализаторская, функции общения и распространения передовых идей.

2. салоны Санкт – Петербурга конца XIX- начала XX века

Конец XIX –начало ХХ века ознаменовалось поиском новых путей в искусстве. Именно в это время возникает множество новых кружков и объединений. В 80–90-е одним из мест встреч петербургских литераторов стали пятницы Я.П.Полонского – еженедельные встречи литераторов и музыкантов, происходившие в доме у поэта и его жены – известного скульптора Жозефины Полонской.

(на фото: участники литературного кружка «Пятницы». Сидят слева направо: гр. А. А. Голенищев-Кутузов, В. С. Лихачёв, Мирра Лохвицкая, Allegro, А. Е. Зарин, Ольга Чюмина (?), В. П. Авенариус, Н. Н. Юрьин)

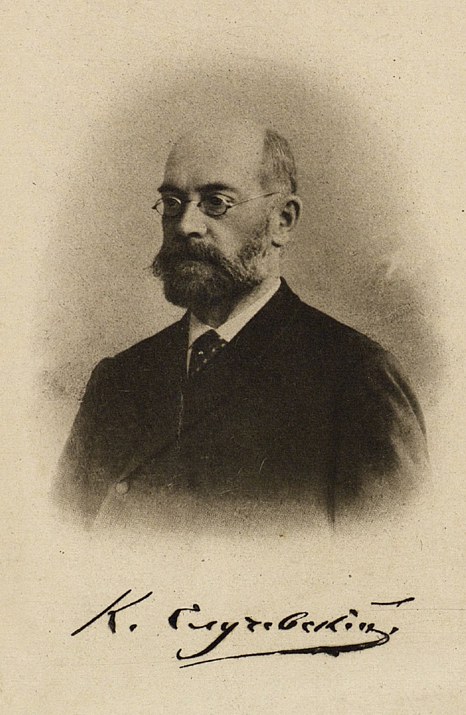

После смерти Полонского в 1898 пятницы стали происходить дома у другого поэта – К.К.Случевского. Несмотря на преклонный возраст Случевского, здесь появлялись не только его ровесники, но и поэты молодого поколения, считавшие поэтические искания хозяина дома близкими их собственным эстетическим целям. Известно, что на пятницах Случевского бывал Н.С.Гумилев, с большим уважением относившийся к этому литератору.

В начале XX века появляются не только новые веяния в искусстве, но и возрождаются традиции литературных кружков и объединений. На это повлияла и политическая ситуация в стране (революция 1905-1907 гг.), которая сулила большие перемены, и желание молодых литераторов объединиться для того, чтобы лучше понять свои идеи, и тот стиль жизни в начале века, при котором сама жизнь как бы превращалась в произведение искусства.

Еще одним известным салоном Петербурга на рубеже веков был литературный салон супругов поэтов Дмитрия Сергеевича Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Он располагался в доме Музури, что располагался на углу Пантелеймоновской улицы и Литейного проспекта. Посещать этот салон считалось очень престижным.

Салоны проходили с 1890 до 1917 годы. Мережковский и Гиппиус принимали, как правило, по воскресеньям днем. Их дом посещали видные представители литературных кругов Петербурга и Москвы, в основном символисты и представители религиозно-философского направления. В числе посетителей были в разное время Лев Бакст, Андрей Белый, Александр Бенуа, Николай Бердяев, Александр Блок, Валерий Брюсов, Николай Ге, Сергей Есенин, Вячеслав Иванов, Евгений Иванов, Алексей Плещеев, Федор Сологуб, Василий Успенский, Дмитрий Философов, Мариэтта Шагинян.

Большинство мемуарных и документальных источников о салоне Мережковских относится к началу 1900-х гг. Как вспоминала сама хозяйка, в 1910-е гг. характер журфиксов изменился: «В годы 15-16 мои «воскресенья» были очень многолюдны. Собирались не «знаменитости»; фактически преобладала самая зеленая молодежь, от 14 лет и выше... (попадались люди и много выше)». В середине 1910-х гг. здесь бывали Арсенева, Злобин, Оцуп, Шагинян, Ястребов.

По воспоминаниям Чулкова, «в салоне Мережковских беседы велись на темы «церковь и культура», «язычество и христианство», «религия и общественность». Чулков противопоставлял атмосферу журфиксов у Мережковских воскресеньям Сологуба: «В салоне Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-философские темы; произносились монологи и диалоги, иногда речи походили на проповедь... У Сологуба таких «платоновских» бесед не устраивалось. У Мережковских говорили громко, у Сологуба - вполголоса». Похоже обстановку салона охарактеризовал Бердяев: «В атмосфере салона Мережковских было что-то сверхличное, разлитое в воздухе, какая-то нездоровая магия, которая, вероятно, бывает в сектантской кружковщине, в сектах не рационалистического и не евангельского типа».

Душой салона была, конечно же, «декадентская мадонна» Зинаида Гиппиус – очень сильная поэтесса, гораздо более сильная, чем ее супруг. Гиппиус собирала вокруг себя многих творческих людей, помогала пробиться молодым талантам. Именно благодаря ее салону мир узнал таких видных представителей Серебряного века, как Осип Мандельштам, Александр Блок. Именно Гиппиус написала первую рецензию на стихи тогда еще начинающего поэта Сергея Есенина.

Салоны Гиппиус – Мережковского перестали собираться с наступлением 1917 года. Революцию поэты не приняли и вынуждены были эмигрировать в Париж. Там они вновь организовали литературно – художественный салон для русских эмигрантов, получивший название «Зеленая лампа».

Не менее известным в Петербурге был литературный салон поэта Вячеслава Иванова и его супруги Лидии Дмитриевны Зиновьевой - Аннибал, который располагался на Таврической улице и получил название «Башня». Это было связано с тем, что дом, в котором жила чета, имел очень необычное строение: угол был построен в виде башни с возвышавшимся над ней куполом, откуда открывалась панорама Петербурга. Само название «Башня» как бы символизировало оторванность от мира собиравшихся здесь творческих людей. Собрания в этом салоне проходили сравнительно не долго: начавшись в 1905 году, закончились в 1909, поскольку Иванов перенес их в редакцию журнала «Апполон».

Почти вся поэзия Серебряного века прошла через «Башню»: А.Блок, Ф.Сологуб, А.Ахматова, Н.Гумилев, С.Городецкий, М.Кузмин, З.Гиппиус, В.Брюсов посещали «среды». На Таврической можно было видеть начинающих поэтов — Г.Иванова, В.Ходасевича. Для поэзии рубежа веков этот литературный салон стал первой поэтической академией. Широта в оценке чужого творчества, энциклопедическая образованность, дар притяжения людей и их взаимного соединения позволяли хозяину салона примирять представителей различных литературных направлений.

Среди тем, обсуждавшихся на «Башне», были следующие: «О Фёдоре Сологубе», «С.Городецкий», вопросы ритма. «Среды» Вячеслава Иванова вскоре затмили журфиксы З.Гиппиус, Ф.Сологуба и В.Розанова. На встречах по воскресеньям у Розанова общение строилось в основном вокруг своеобразных увлечений хозяина (религия, нумизматика, философия пола). В салоне Сологуба, напротив, чтения были обязательными, но выступлению перед публикой, эмоциональной выразительности значения не придавалось. На «Башне» зародилась целая школа поэтической декламации, вырабатывалась новая вокальная форма бытования поэтического слова. Здесь можно было слышать шаманский голос Городецкого, бархатный напев Брюсова. Чтение стихов современных поэтов профессиональными артистами — новшество, возникшее на «Башне».

Очень часто хозяйками литературно – художественных салонов были женщины. Как правило, это были творческие личности, которые хорошо разбирались в искусстве, умели его понимать и ценить и сами создающие произведения, чаще всего – поэтические. Этим хозяйки салонов рубежа XIX- начала XX веков отличались от своих предшественниц первой половины XIX века, которые сплошь были богатыми светскими дамами, обладающими определенными талантами. И если посетителями салонов первой половины XIX века были представители привилегированных сословий, то в начале XX века салоны посещали представители самых разных социальных групп – интеллигенция, актеры, писатели и т.д.

Одним из наиболее известных салонов Петербурга на рубеже XIX-XX веков был салон Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбрант. Варвара Ивановна вошла в историю как «женщина в красном платье», или «красная баронесса». Вернувшись в Петербург из – за границы в 1890 году, баронесса купила дом на набережной Екатерининского канала в том месте, где сейчас находится Коломна. В те годы это был богемный район, место пристанища деятелей различных сфер искусства. Здесь она и основала литературно – художественный салон. В доме баронессы Гильденбрант часто бывали чета поэтов Мережковских, философ Владимир Соловьев, писатель Лев Толстой, художественный критик Владимир Стасов, художники Илья Репин, Михаил Нестеров, Александр Бенуа и многие другие. Часто во время таких встреч Варвара Ивановна подсовывала Репину блокнот и просила делать зарисовки гостей, в итоге получилась значительная коллекция образов.

В гостеприимном доме Варвары Ивановны были рады представителям самых разных слоев общества. Здесь бывали и известные художники, писатели, революционно настроенная молодежь, студенты.

В салоне Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбрант ставилась запрещенная тогда пьеса Мережковского «Павел I». Это стало возможным лишь благодаря тому, что полиции никогда не приходило в голову обыскивать дом баронессы, зная, что она представительница высшего общества. А между тем она не единожды прятала у себя большевиков, была знакома с Горьким и несколько раз вызволяла его из тюрьмы.

На рубеже 1917 года баронесса являлась хозяйкой еще одного литературного салона, расположенного на улице Кирочной – особняк Кавоса. Это был последний салон, хозяйкой которого она была, поскольку в 1917 году большевики реквизировали здание, сама же хозяйка осталась без крыши над головой и вынуждена была эмигрировать.

Не менее знаменитым в Петербурге был литературный салон одной из красивейших женщин своего времени – Паллады Олимповны – Богдановой – Бельской. Салон собирался на ее квартире на Фонтанке. Здесь собирался весь богемный и околобогемный мир Петербурга. Образ Бельской можно увидеть во многих произведениях ее современников, пораженных ее красотой и даже некоторой распущенностью.

Ее образ выведен и в романе М.Кузьмина «Плавающие – путешествующие» под видом Полины. В образе Дианы Олимпиевны Паллада выведена в повести О. Морозовой «Одна судьба». Палладе посвящал стихи И. Северянин, Б. Садовский.

Сама Паллада Олимпиевна так же увлекалась поэтическим творчеством. В 1915 году она издала сборник стихов «Амулеты».

После революции 1917 года она неприметно жила в Петербурге, никак себя не проявляя на поэтическом поприще. Почти до конца жизни поддерживала отношения в А. Ахматовой.

Большим успехом в Петербурге пользовался литературный салон Саломеи Николаевны Андрониковой, которая по праву признана музой Серебряного века. Сама Саломея происходила из старинного грузинского княжеского рода.

Оказавшись в 1906 году в Петербурге вместе со своей двоюродной сестрой Тинатиной, Саломея сняла трехкомнатную квартиру на Фонтанке, которую молодые грузинские княжны и превратили в литературный салон. Здесь бывали самые известнейшие писатели, поэты, художники – одним словом, весь свет петербургского общества того времени. Особенно тесные дружеские отношения у грузинской княжны сложились с Ахматовой, Радловым, Мандельштамом.

После революции Саломея Николаевна вынуждена была эмигрировать, проживала сначала в Париже, затем в Америке.

Еще один выдающийся салон Санкт – Петербурга начала XX века – это салон Лили Юрьевны Брик, которая приходилась старшей сестрой французской писательнице Эльзе Триоле.

Лиля Юрьевна была и способной, и одаренной. Да еще обладающей безошибочным чутьем на действительно талантливое и прекрасное. С юности жизнь Лили Юрьевны оказалась связанной с литературой. Она дружила с выдающимися литераторами XX века, со многими художниками, музыкантами, кинематографистами.

Знакомство Брик с Маяковским состоялось в 1913 году. С 1915 года квартира Брик - Маяковского регулярно посещается известными литераторами, а по совместительству друзьями Маяковского: Велемиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Василием Каменским, Николаем Асеевым, позже - Сергеем Есениным, Всеволодом Мейерхольдом, Максимом Горьким, Борисом Пастернаком, а также зампредом ОГПУ Я.С. Аграновым. Душа и естественный центр "салона" - сама хозяйка, Лиля Брик.

Брик и Маяковский пережили революцию, остались в России. Но в 1930 году Маяковский покончил собой. Брик пережила его на 48 лет и последовала его примеру.

Таким образом, литературно – художественные салоны Санкт – Петербурга собирали людей творческих, неординарных, погруженных в искусство, в творчество. Наравне с людьми известными и даже знаменитыми, салоны посещали и начинающие мастера – Есенин, Блок, Мандельштам и другие. В качестве хозяев салонов в одних случаях выступали супружеские пары, такие, как, например Иванов – Гиппиус. В других – это были женщины, не чуждые поэзии и искусства.