Заброшенка

День гранённого стакана — самоё время рассказать о судьбе завода в Гусь-Хрустальном, где он впервые был выпущен

Мы продолжаем наше путешествие по городам бывшего СССР и продолжаем рассказывать о судьбе и различных советских заводов. Сегодня 11 сентября, дата довольно грустная и поэтому сегодняшний пост будет не весёлым.

В этот раз речь пойдёт о заводе делали тех самых «хрустальных сов» и «бабушкины сервизы» которые до сиз пор пылятся на сервантах у десятков тысяч жителей нашей страны.А также, здесь делали знаменитые гранённые стаканы.

На тот момент когда были сделаны эти фотографии, на заводе работала лишь котельная и только в одном из цехов «теплилась жизнь» — остальные цеха представляли собой руины.

(важно, в настоящий момент часть завода работает, но более подробно про это я расскажу позже)

Для начала, немного истории!

История стекольного завода в Гусь-Хрустальном:

Орловский купец Аким Мальцов летом 1756 года основал во Владимирском уезде Московской губернии при речке Гусь — стекольный завод. Любопытно, что на картах начала XIX века отмечен как Шиворско́й стекольный завод).

Всего в селении при заводе было «74 мужских и 82 женских души», но в 1814 году работало 4 печи, обслуживаемых 277 помещичье-крепостными и 23 покупными и приписными рабочими. Вольнонаемных не числилось. Первоначально завод выпускал только простые стаканы и рюмки, однако в 1830 году наследник основателя завода Иван Мальцов наладил производство хрусталя, сделав его не менее качественным, чем богемский, но более дешёвым.

Начиная с 1829 года, завод являлся постоянным участником практически всех мануфактурных выставок и неоднократно удостаивался золотых медалей за качество продукции: 1829, 1831, 1833, 1835. С 1849 г. получено и подтверждено в последующие годы (1857, 1861, 1865, 1870, 1882, 1896 гг.) право на использование Государственного герба России на изделиях.

В 1856 году получено право использования государственной символики от Министерства финансов. В 1832 году по заказу Придворного ведомства был выполнен Большой сервиз с «мальцовской гранью», который использовался в пригородных дворцах императора.

Изделия завода представляют собой образцовые произведения как по чистоте хрусталя, так и по изящным рисункам, разнообразию сортов. Получают вещи от самых высоких до самых низких, доходящих до 0,5 копеек за штуку. Этим самым завод удовлетворяет покупателей бедных и богатых».В 1852 году при хрустальном заводе было 9 каменных и 15 деревянных строений. Работой занято 440 человек

В 1859 году на заводе было две стекловаренных печи, две сушилки для дров, две печи для обжига горшков, три паровые машины для приведения в действие 120 шлифовальных и 60 гранильных колес. Трудились 496 рабочих, в числе которых было 205 мастеровых и учеников.

В течение полутора веков после своего основания завод успешно работал и расширялся. В последние годы существования Российской империи наследники Мальцова не только реконструировали завод, но и перестроили значительную часть города, возведя для рабочих существующие до сих пор дома из красного кирпича, индивидуальные коттеджи для управляющего персонала и Георгиевский собор, в строительстве которого принимали участие Леонтий Бенуа и Виктор Васнецов.

Любопытно, но в начале XX века отечественное тоже стеклоделие переживало глубочайший кризис. Разорялись как крупные, так и мелкие предприниматели. Гусевской хрустальный завод был в числе предприятий, переживших промышленный кризис и удержавшихся на плаву.

В этот период в гутном отделении завода было 4 стекловаренных печи: две действующие, две запасные, в шлифовальном отделении — 177 станков, в рисовальном — 18 станков. Завод отапливался дровами, сучьями, торфом; освещался керосином.

В ассортименте завода находилось более 6000 видов изделий. Столь необычное многообразие сложилось именно на мальцовском заводе и было подкреплено прекрасным техническим оснащением производства. Был налажен выпуск массовой бытовой посуды, которая отличалась несложным рисунком и простой формой.

После Октябрьской революции 1917 года и вызванной ею разрухи завод встал. Снова запустить производство удалось только в 1923 году после визита в Гусь-Хрустальный Михаила Калинина и выделения им специального финансирования.

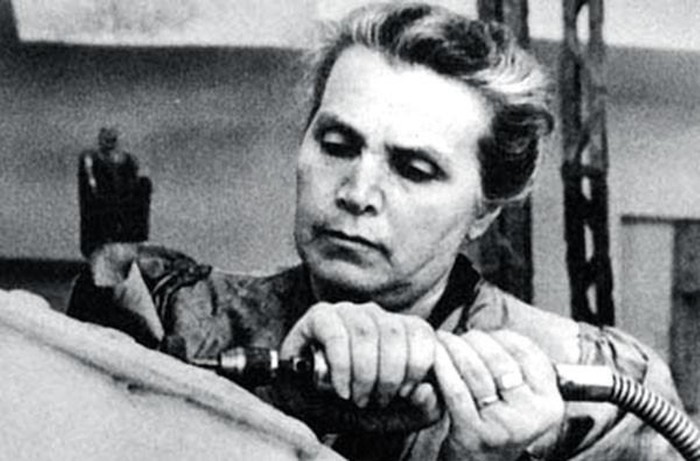

В советское время завод стал в частности производителем гранёных стаканов, разработанных Верой Мухиной — завод выпускал их в количестве десятков миллионов штук. Одновременно с этим завод производил и художественное, в том числе — многоцветное стекло, там продолжали работать мастера-стеклодувы. Также производилась продукция, в которую вплавлялась цветная венецианская нить.

Тут стоит сказать пару слов про Веру Игнатьевну Мухину. Человек удивительной судьбы — скульптор-монументалист, педагог. Народный художник СССР (1943). Лауреат пяти Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1951, 1952).

Биография Веры Мухиной вполне заслуживает отдельной статьи, но мне хочется остановиться на паре моментов. Купеческого происхождения, она некоторое время училась во Франции, но в годы первой мировой войны вернулась на Родину где окончив курсы медсестёр, стала работать в военном госпитале, а затем, после Октябрьской Революции не покинула страну и нашла себя и в новом, социалистическом строе.

Самой известной работой скульптора стал 24-метровый монумент «Рабочий и колхозница», который был установлен в Париже на Всемирной выставке 1937 года, а затем разобран и перевезён в Москву.

На самом деле, некоторыми историками ставится под сомнение, что именно Вера Мухина была автором гранённого стакана, но за отсутствием иных конкретных имён, будем считать автором именно эту замечательную женщину.

Что известно точно, так это дата и место выпуска первого гранённого стакана: стекольный завод в Гусь-Хрустальном, 11 сентября 1943 года.

В годы Великой Отечественной войны выпускалась продукция для нужд фронта: медицинские ампулы, светотехническое стекло, термосы, фляги, шары для горючей смеси; удельный вес сортовой стеклянной посуды сократился до минимума.

С 1946 года запускаются все печи завода, одна из которых была ориентирована только на выпуск выдувной сортовой посуды.

В начале 50-х годов началась массовая выработка свинцового хрусталя. В это же время началось внедрение трубок-самодувок. В 1951 году на заводе освоили технологическую линию по выпуску выдувных чайных и винных стаканов на автоматах. Предприятие стало планомерно переходить на поточно-конвейерный метод обработки изделий.

Завод снова начал принимать участие в международных выставках. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе продукция была отмечена Бронзовой медалью.

Шла дальнейшая реконструкция предприятия. В 1960 году впервые в мировой практике стекловарения была запущена опытная ванная печь непрерывного действия для варки хрусталя. Выпуск сортового хрусталя увеличился в 5 раз. В 1965 году со строительством нового цеха была решена задача увеличения выпуска цветных изделий на ножке.

В 1972 году на заводе внедрены в производство вакуумно-выдувные установки для производства изделий с фигурной ножкой, а обрабатываться они стали высокопроизводительными кругами из синтетических алмазов.

Продолжала пополняться коллекция международных наград: в 1976 году — две золотые медали на выставке в Братиславе, в 1979 году — Большая золотая медаль на Лейпцигской ярмарке.

Каждые двое суток завод вырабатывал столько продукции, сколько в дореволюционное время вырабатывалось за год. С 1975 по 1981 гг. было освоено 130 новых видов изделий. Впервые в 1980 году освоен выпуск новых изделий улучшенного качества с индексом «Н».

В 80-е годы на заводе работало более 50 конвейеров разной конструкции общей протяженностью около 5 км, которые заменили непроизводительный труд более 300 человек.

Создано 7 технологических линий, начиная от составного цеха и кончая складом готовой продукции. Завод был передовым предприятием в отрасли по выпуску сортовой посуды, имеющим 16 ванных печей и одну горшковую, оснащенных приборами и автоматизированными.

Постсоветское время:

В 90-е годы шла дальнейшая модернизация производства. Начали работать роботы по нанесению алмазной грани, позволившие увеличить производительность труда в 3 раза.

В 1995 году на основании изменения организационно-правовой формы предприятия завод стал именоваться — Открытое акционерное общество «Гусевской хрустальный завод».

В 2000 году начался новый этап технического перевооружения. Был осуществлен монтаж установок химической полировки «Нойтра», оснащенных приборами управления и контроля. Завод стал единственным предприятием в России, обладающим современной технологией химического полирования стеклоизделий на уровне мировых стандартов...

Но потом, что-то пошло не так... Банкротство, непонятные криминальные разборки и в 2012 году завод был полностью закрыт. (именно тогда была уволена последняя сотня сотрудников)

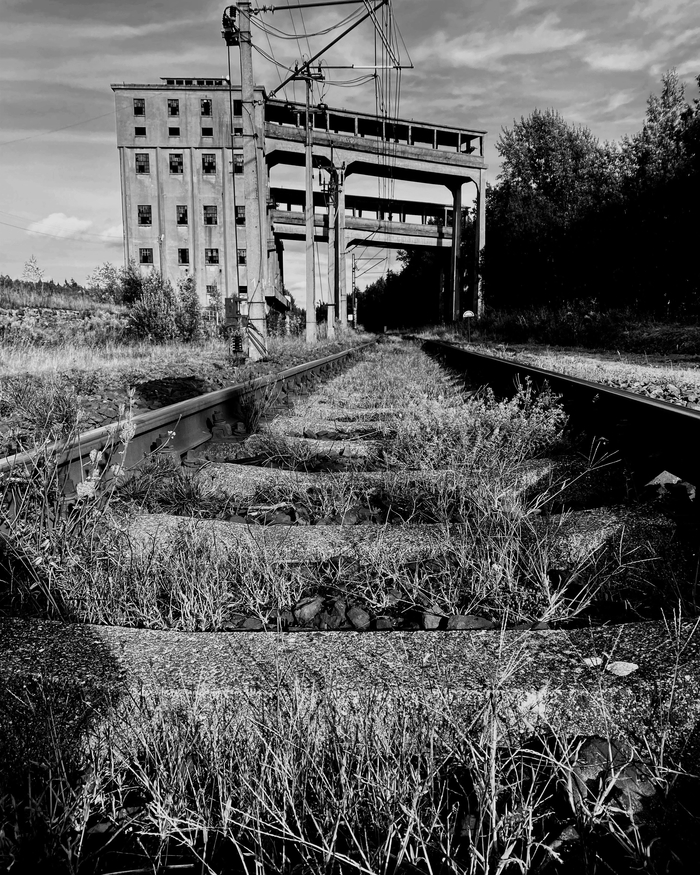

Состояние в котором мы его застали

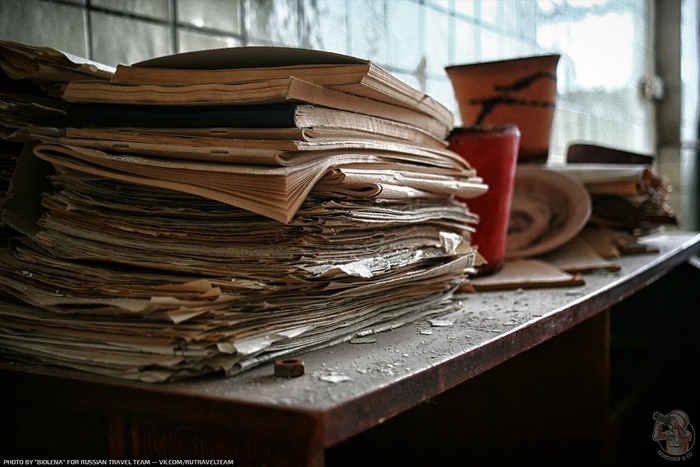

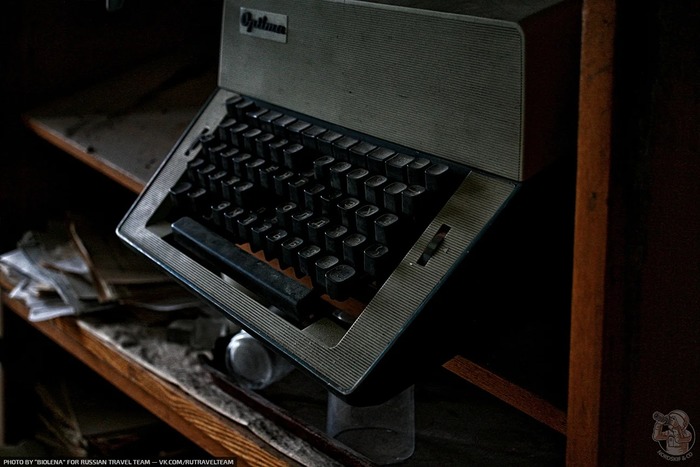

Гуляя по заброшенному административному корпусу завода можно найти много интересных вещей, оставленных здесь после закрытия производства: пишущие машинки, остатки продукции и целые горы документации и технической литературы покрытые толстым слоем пыли.

Мы застали там полную разруху. Завод в прямом смысле слова был разнесен и разворован по кирпичам. И если административная часть была хоть как-то целой, то сами цеха выглядели словно после бомбёжки.

Вот так например выглядит цех, где стояли печи для обжига.

Один из цехов все же мы нашли в более менее уцелевшем виде. Тут были образцы продукции и конвейерная лента, а также пара печей.

Но 26 декабря 2013 года производство хрусталя было возобновлено на заводе под названием «Гусевской хрустальный завод имени Акима Мальцова». В старом цехе было установлено новое оборудование и вместо традиционных ваз и бокалов там было налажено изготовление авторского хрусталя ручной работы по индивидуальным заказам.

Правда фотографии для этого отчет был написан гораздо позже...

В итоге ситуация с заводом следующая:

Предприятие числится действующим, штат почти 100 человек, сайт компании также обновляется и по всей видимости у завода дела идут вполне себе хорошо.

Вот только теперь завод сейчас специализируется на выпуске ограниченных серий авторской продукции из хрусталя. Проще говоря от массового производства предприятие ушло к индивидуальным заказам. Большая часть территории завода при это со спутниковых снимков и на сегодняшний день выглядит заброшенным.

Я искренне надеюсь, что Гусевской хрустальный завод будет жить и продолжать производственные традиции заложенные ещё 250 лет назад и кроме индивидуальных заказов будет выпускать и массовую продукцию!

p.s. Это продолжение нашей серии "Реквием по заводу". Остальные публикации можно посмотреть по тегу или в профиле. (там же есть несколько других заброшенных производств стекла и фарфора, эта сфера советской промышленности, оказалась одной и наиболее пострадавших после перехода к рыночной экономике)

p.p.s. Стоит обратить внимание, что в городе есть другие, работающие стекольные заводы и речь идёт про тот, что по адресу ул. Калинина, 26, (40.637305, 55.633202)

Мы социальных сетях:

"Бункер" на заброшенном горизонте старой шахты (-150 метров) Откуда он здесь взялся и что это такое на самом деле?

Уральские недра. Сто пятьдесят метров под землёй. Темные тоннели второго горизонта старой шахты. Пройденные ещё в советские годы тоннели уходят куда-то в бесконечную темноту.

Наша маленькая группа уже восьмой час находится под землёй и пытаясь составить хотя бы примерную карту запутанных подземных тоннелей. Только вот кажется, что мы ходим кругами. Внезапно, в конце одной из развилок Тимофей замечает металлические ворота.

Времени до расчётного времени выброски остаётся немного (не стоит заставлять ждать людей которые являются твоей "аварийной командой на поверхности), но мы решаем дойти до подозрительной двери, прежде чем двинуться обратно к выходу…

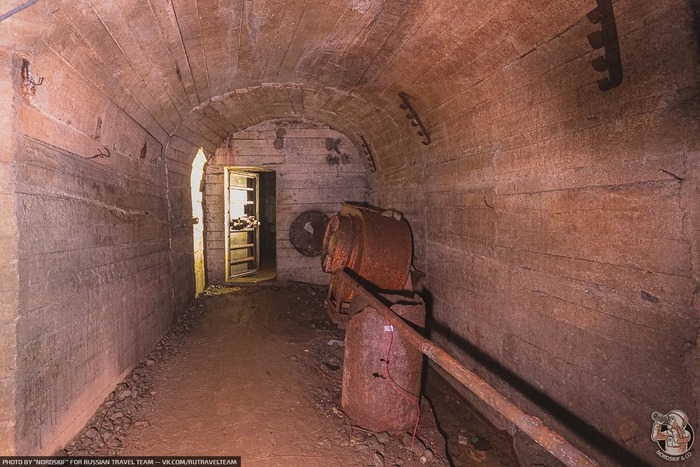

Створы защитной секции открыты. Ветка узкоколейной железной дороги скрывается за воротами. Это может показаться удивительным, но за воротами оказывается небольшая горная выработка с сооружением крайне похожим на бункер (убежище), очень похожим на те защитные сооружения гражданской обороны, что раньше строили под ключевыми объектами.

Но то, что мы видим перед собой не является ни бункером, ни защитным сооружением гражданской обороны в типичном представлении.

Но, тогда, что это за сооружение?

По-сути своей "шахтная камера-убежище" — это обыкновенный КАВС, но определенным образом укрепленный с использованием технических решений применяемых в тех же ЗСГО.

Камера аварийного воздухоснабжения (КАВС) — помещение которое служит для хранения резервных самоспасателей, а также одновременно является камерой ожидания и убежищем на случай аварии. Оборудуется скамьями, переносными средствами пожаротушения и аптечкой. В КАВС проведены трубопроводы воды и сжатого воздуха. Вход и выход из камеры осуществляется через тамбур, который закрывается герметичной дверью в случае аварии.

Т.е. задача таких сооружений не защита работников шахты от атаки извне (сотни метров породы над головой даёт как минимум иллюзию защищенности), а защиту шахтёров от опасностей, которые таятся в самой шахте: от выбросов опасных газов или задымления при пожаре.

Такие камеры-убежища располагается на некотором отдалении от особо опасных участков, но с тем расчётом, чтобы шахтёру хватило срока действия «самоспасателя» добраться до укрытия выполняющее роль коллективного-изолирующего противогаза. (дымогазоубежища)

В нашем случае, конструктивно, камера-убежище представляет собой укрепленный толстым слоем армированного бетона участок штрека отделенной от остальной части выработки тамбуром с двумя гермодверями.

Внутри находятся запасы воды, резервные «самоспасы» и по всей видимости находилась регенеративная установка. (она очищает воздух от двуокиси углерода и насыщает его кислородом). Но мы можем лишь предполагать организацию вентиляции в данном убежище исходя из имеющий аналогов, так как в нашем случае укрытие находится на заброшенных, выработанных участках рудника и частично разобрано.

Например, улитка вентиляционной установки демонтирована и валяются прямо у входа. Общее состояние у сооружения — довольно удручающее.

Стоит обратить внимание на закладные для кабеля на стенах. Автономного источника электроснабжения в убежище не было и оно питалось от общей энергосистемы шахты. В настоящее время провода и прочий цветной металл на всём заброшенном участке шахты срезан.

За этой дверью, по всей видимости располагалась воздушная камера, куда подходила труба со сжатым воздухом.

Мой пост не претендует на академичность, так как в силы крайней редкости и специфичности объекта не исключаю, что могу ошибаться в определенных аспектах.

В стандартизированном виде КАВС выглядит как на картинке ниже. И упрощенно, скорее всего следует относить к шахтным убежищам те капитальные КАВС, которые построены по схожим с обычным защитными сооружениями принципам.

На сегодня всё. Надеюсь было интересно. По возможности постараюсь ответить на вопросы комментариях. Спасибо за внимание!

Мы социальных сетях:

"Туфтовый Бункер" Нашёл ну очень плохое заброшенное убежище на руинах завода

Изначально я хотел назвать бункер туфовым, из-за красного туфа который использовался при строительстве, но автокоррекция исправила на туфтовый... И во многом я с ней согласен.

Это защитное сооружение было найдено мной на руинах трикотажный фабрики в армянском городе Гюмри. Вход в него выглядел следующим образом.

Сооружение очень маленькое и не типичное, поэтому, я сначала принял его за обычный погреб.

К тому же меня сильно смущал провал грунта на входе...

Спустимся вниз

Вот и обвалившийся свод с кучей оставшегося с зимы снега.

Форма сводов – нетипичная, сводчатая. В защитных сооружениях такое встречается крайне редко и в основном, в заглублённых скальных укрытиях.

Также в глаза бросается камень из которого сложены стены.

Такое редко где встретишь. Обычно защитное сооружение строят из железобетона, а тут камень, причём не самый прочный. Это красный туф, его используют как декоративный или облицовочный камень. По механическим свойства далеко не гранит.

Убежище заброшено довольно давно и выглядит аварийным.

Весь металл уже срезали, уцелели лишь фильтры в комнате ФВУ. Только по ним понял, что «погреб» был как минимум противорадиационным укрытием.

От ударной волны он защитил бы вряд ли. Пожалуй, из всех убежищ, что я посетил это самое хрупкое и уязвимое. Проще и надёжнее было бы просто укрепить подвал соседнего цеха —армированный железобетон против каменной кладки из вулканического туфа всё же ведёт себя намного более предсказуемо.

P.S. нашёл показателей половинного ослабления для вулканического туфа, но известняковый туф имеет схожие параметры в известняком (логично) которые даже слегка опережают бетон. Возможно, показатели ослабления проникающей радиации и стали причиной выбора столь экзотического материала). Если вам встречалось подобное, буду рад комментариям.

Мы социальных сетях:

Таинственный Урал. Потоки воды с грохотом уносились в темноту подземелий — исследуем старый заброшенный тоннель

Потоки мутной воды с грохотом уносились в темноту и скрывались где-то в недрах горы. Старый советский тоннель пробитый в толще горы выглядел таинственно и пугающе, но было известно, что выработка сквозная и тяга "проветривала" выработку от скоплений подземных газов…

Облачившись в нехитрое снаряжение в виде резиновых бахил ОЗК я с напарником двинулся вглубь, а вторая половина команды осталась контролировать ситуацию на поверхности.

Ржавые трубы, мерно покачивались в такт шагам, а напрочь «прогнившие» остатки освещения так и норовили зацепиться за одежду. В процессе, с себя приходилось стряхивать не только лепестки ржавчины, но и целые куски металла, зацепившиеся за одежду и оторвавшиеся от ветхости. Удивительно, но трубы стояли на вагонетках, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Довольно интересное решение. Раньше мне такого не попадалось.

Потоки же воды под ногами хоть и были сильными, но не превышали высоту резиновых бахил. Можно было двигаться и по воде, но вязкая, белая жижа делала передвижение уж слишком трудоёмким и создавала дополнительные, лишние риски.

Дисклеймер: гидротехнические сооружения (подземные реки, коллекторы и т.д.), при всей своей кажущейся безобидности является одной из опаснейших категорий спелеостологических объектов и решительно не рекомендуются для посещения. Посещение подземных рек связано с опасностями, которые вам сложно будет проконтролировать, например — скопления газов под землёй или коллекторная волна (ТБ)

Не смотря на относительную надёжность (тоннель пробит в крепких породах и укреплен набрызг бетоном), с каждом шагом в тоннеле становилось всё страшнее и беспокойнее...

Виной тому, потоки вводы, что когда-то должны были протекать по трубам, но сейчас текут по бетонному ложу выработки под ними. Дело было летом и в тоннеле образовалась мощная разница температур на входах и в середине тоннеля.

В итоге крайне высокая влажность способствовала образованию тумана и тяги уже было недостаточно для того, чтобы ощущать себя здесь комфортно. И это мы говорим о короткой, всего 300 метровой штольне с тягой и проточной водой без органики.

Немного отвлечемся: в одну из следующих поездок, мы обнаружили похожий по назначению объект в окрестностях Златоуста. Но, в отличие от нашего тоннеля он не был сквозным, но также был затоплен. Внутри был резкий запах сероводорода, а характер дна явно давал понять о высоком содержании органики — это наглядный пример мест в которые соваться категорически нельзя.

p.s. через пару недель входы в этот тоннель сравняли с землёй — даже районная провинциальная администрация понимает опасность подобных мест.

С учётом того, что штольня выглядит примерно одинаково на всём своём протяжении и мы доверились инстинктам, выбрались наружу, попутно сделав буквально несколько фотографий в "комфортной части" выработки где приток воздуха с поверхности позволял себя чувствовать уверенно. Поэтому практически все фотографии сделаны на обратном пути и направлены в сторону выхода.

Как выяснилось чуть позже, решение развернуться было верным. Выход из штольни на противоположном склоне горы оказался перегорожен мощной решёткой и пройти гору насквозь всё равно бы не вышло.

Важно: даже проверенные и пройденные неоднократно места могут оказаться конкретно для вас неподходящими, поэтому, всегда ориентируйтесь на собственные ощущения и показания приборов. А ещё лучше ходите в составе подготовленных групп.

p.s. На данном видеоролике вы можете увидеть нарезку рабочих моментов со съёмки данной локации и примерно оценить, что из себя представляют подобные локации.

Видео получилось достаточно атмосферным хоть и не очень информативным.

Раскопал песочек и попал внутрь заброшенного командного пункта стратегической авиации "Яма"

Теплая летняя ночь. Мерно покачиваются в такт ветру разросшиеся еловые ветки. Полная луна прекрасно освещает огромную кучу песка, что преграждает вход в заброшенный бункер.

К счастью, мы были готовы к такому повороту событий и вооружившись парой сапёрных лопаток быстро раскопали лаз достаточных размеров, чтобы туда без проблем пролез человек и рюкзак с фотооборудованием…

Когда-то, от внешнего мира вход в бункер защищали три мощные, защитно-герметические двери, но мародёров они не только не остановили, но и сами стали их добычей. В такие времена живём.

Тем не менее, масштабы построенного и спрятанного в лесу заброшенного бункера поражают воображение. Объект был рассчитан на 2 недели автономного функционирования, а резервное электроснабжение обеспечивали две дизель-генераторные установки мощностью по 500 кВт.

Самое впечатляющее помещение заброшенного бункера — огромный зал боевого управления. Когда-то, на стене был огромный планшет, на котором фиксировалась воздушная обстановка, а военные несли круглосуточное дежурство в четыре смены по шесть часов.

Командный пункт стратегической авиации

Заброшенный КП стратегической авиации «Яма», с позывным «Руно» — представляет собой двухэтажный бункер для координации действий бомбардировщиков, размещавшихся на авиабазе «Носовка».

Объект был введён в строй 1978 году и эксплуатировался вплоть до начала «нулевых». После распада СССР и вывода значительной части вооруженных сил многие боевые части на территории Беларуси потеряли своё стратегическое значение и были заброшены. Окончательно заброшен КП 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии был в 2003 году.

Верхний ярус бункер занимал узел связи, а на нижнем был размещён оперативный зал командного пункта с вычислительным центром и комплексом передачи данных.

Любопытно, что бункер не был полностью заглублен и его верхний ярус был обвалован, поэтому, с поверхности бункер выглядит как небольшой холмик. После распада СССР, был занят ВВС Республики Беларусь и использовался в качестве узла связи. Причины, по которым военные оставили уникальное защитное сооружение до сих пор не ясны.

Сколько же стоило строительство подобного грандиозного сооружения? Кто-то говорит, что построить такой комплекс стоило столько же, сколько построить пару десятков многоквартирных домов… Вряд ли такую примерную информацию можно назвать точной, но строительство подобного рода командных пунктов никогда не было дешёвым.

На этом всё, спасибо за внимание! Давненько я ничего не писал — пора исправляться! Фотографии мои, со светом помогал и позировал Данила Антонов.

p.s. всё чаще стал снимать заброшенные места с людьми. На мой взгляд получается более наглядно по масштабам и более динамично, но рекомендации приветствуются!

Мы социальных сетях:

Я.Дзен (всё подряд)

Группа ВК (каталог, рубрикатор и анонсы)

Телеграм (выборка лучшего и статьи через instant view)

Кладбище паровозов, ржавая история железной дороги

Структура железной дороги сложна, разнообразна и интересна. Именно поэтому меня так завораживает все что связано с железнодорожным транспортом. Путешествуя по нашей стране, меня занесло на вокзал города Златоуст, Челябинская область, и так как было свободное время, я начал искать что-то интересное. Перед вокзалом сидел какой-то дед, продавал безделушки, я посчитал его неплохим советчиком по местным достопримечательностям, и не прогадал. Конечно сначала он посылал меня в горы, в парк, но в итоге все же вызнал, что совсем рядом с вокзалом есть кладбище паровозов.

Идти оказалось не далеко, минут 15 бодрым темпом и вы на месте. Основные пути уходят в сторону, но мне нужен заброшенный тупик. Здесь складируют старые шпалы, и ржавые паровозы. Раньше было больше, стояло почти десяток разных локомотивов. Сейчас же осталась лишь пара Состояние паровозов ужасное, сразу видно, что их сначала долгое время эксплуатировали, а потом они десятки лет ржавели в этом тупике. Я сравниваю с кладбищем паровозов в Пермском крае, явственно видна разница, между бросили, и законсервировали. Начнем осмотр с того что «получше». Паровоз серии ЛВ(ОР-18), производился на Ворошиловоградском паровозостроительном заводе, с 1952 года по 1956. За этот период было произведено 522 локомотива. Наш экземпляр проходил под номером 0044, и был собран в 1955 году. Интересный факт, что основное количество паровозов этой серии были построены в течении двух лет. 112 штук было произведено в 55году, и еще 400 штук было сделано в 56году (+4 опытных образца и +6 установочных произведенных в период с 1952-1953). Паровоз использовался на Южно-Уральской железной дороге, депо приписки ТЭЧ-1 Златоуст. Год вывода из эксплуатации неизвестен. Внешняя обшивка проржавела до толщины бумаги, металл крошиться в руках. Местами из паровоза растут деревья, судя по высоте им уже около 5 лет. Внутри все выглядит еще хуже. Большинство легко снимаемых элементов уже отсутствует, но зато сохранилась деревянная обшивка. (З.ы. никто не замечает в форме этого котла лицо которое кричит!?)

Мне постоянно говорили, хочешь посмотреть паровозы, сходи в музей, но там в большинстве случаев нельзя подняться в кабину, нельзя покрутить ручки, нельзя пройтись по крыше вагонов перепрыгивая с одного на другой, как в вестерне. Да, тут осталось не много, но все же есть еще ручки которые можно подергать. Второй паровоз находится рядом с путями, дело в том что у него уже даже нет колесных пар и он стоит на своей раме. Возможно что тележка с колесами была использована куда-то еще, иначе я не могу объяснить почему нераспилили все сразу. Этот паровоз модели П-36 0058, производившийся в городе Коломна, в период с 1950 по 1956 годы. Паровоз серии П-36 считается последним выпускаемым в СССР. Первый паровоз типа 2-4-2 был построен в марте 1950 года, и получил обозначение П36-0001. Он имел вес в 135т, мощность 3000 л.с., и мог развивать скорость до 125км\ч. За цветные полосы получил прозвище «Генерал» Всего было построено 251 паровоз серии П36, с каждой партией в его конструкцию вносились изменения. 29 июня 1956 года на паровозостроительном заводе в городе Коломна был произведен последний паровоз П35-0251. Тем самым ознаменовав завершение эры паровозостроения в СССР. В тот же год завод перешел на создание тепловозов, начав с ТЭ3-1001.

С исторической части очень интересно изучать паровозостроение, но данные экземпляры уже вряд ли станут музейными экспонатами. Скорей всего в этом тупике их ожидает разве что распил на метал или медленное гниение.На удивление я задержался на этом «кладбище» почти на час, хотя вроде всего пара гнилых локомотивов. И мне уже пора возвращаться на вокзал, где меня ждет современный дизельный тепловоз, который должен увезти меня в следующую точку нашей страны, но это уже другая история.

Заброшенные места

Старый ветшающий мавзолей

Орган

Брошенная психушка. На двери справа написано "BAD"

Старый ночной клуб

Красивые картины на стенах заброшенной церкви

Заброшенный завод

Красивый старый бальный зал, расположенный в бывшей ГДР

Старая заброшенная керамика

Старый спортзал находился в Германии

Бальный зал находился в в Германии

Старый заброшенный бальный зал в Европе

Брошенное казино в Румынии

Внутри казино

Одна из многих красивых комнат заброшенного казино 1910 года

Старый заброшенный завод. Здесь оформлялись документы

Красивая белая лестница внутри старого заброшенного приюта

Последний раз тут была школа

Кабинет врача

Внутри замка. Посмотрите на эти колонны!

Тот замок

Очень красивая ветхая баня в Грузии