«Небесная Механика»: Постапокалиптическая сага

Графический роман «Небесная Механика» — представляет собой блестящий синтез жанров. Он искусно сочетает скрупулезно выписанную картину постапокалиптического мира с кинематографичными, эпически поставленными сценами спортивного противостояния, основанного на правилах классической игры «вышибалы».

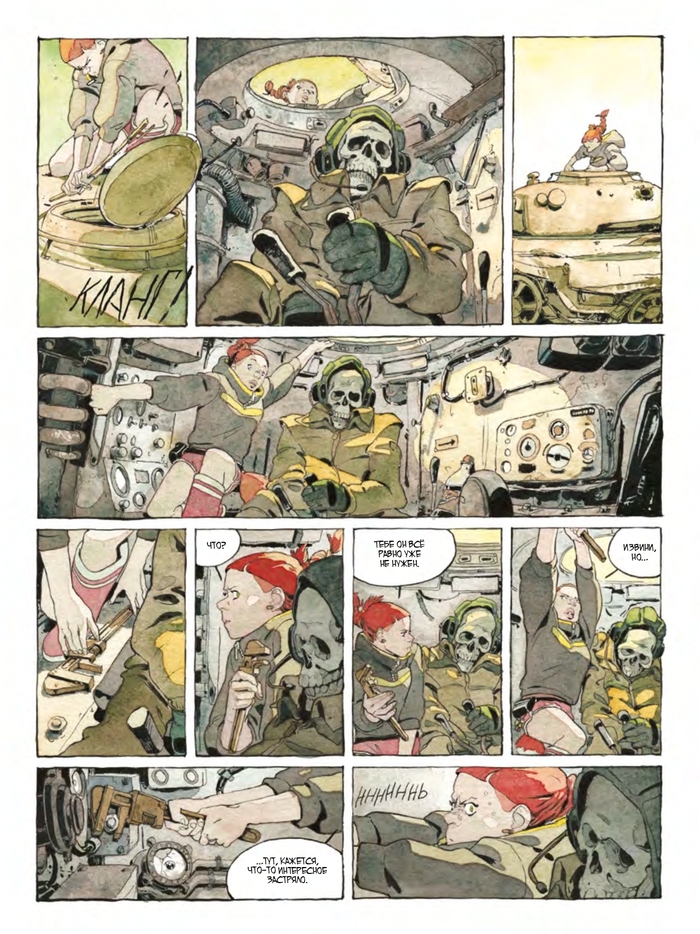

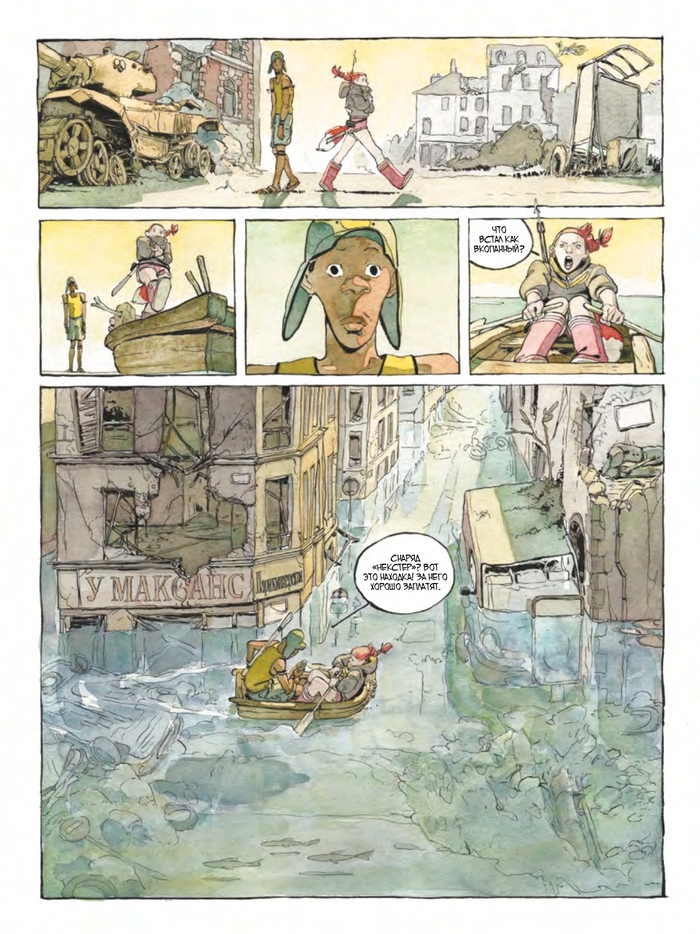

Действие переносит нас в 2068 год, в лес Фонтенбло, но это — мир, который мы едва узнаем. На фоне опустошённого ландшафта мы знакомимся с Астер и Уоллис, обитателями области Пан. Цивилизация пришла в упадок после таинственной катастрофы: города-призраки, рушащаяся инфраструктура, техногенные пейзажи, поглощаемые природой. Детали — показатели радиации, брошенные противогазы, силуэт АЭС — недвусмысленно указывают на ядерную трагедию. Однако авторы не просто рисуют бедствие, а предлагают исторический ребус: что означают граффити на стенах, остатки военной техники на улицах? Была ли это эвакуация «красной зоны» или её изоляция? Этот подход роднит мир «Небесной Механики» с лучшими образцами «археологической» научной фантастики, где история читается по руинам.

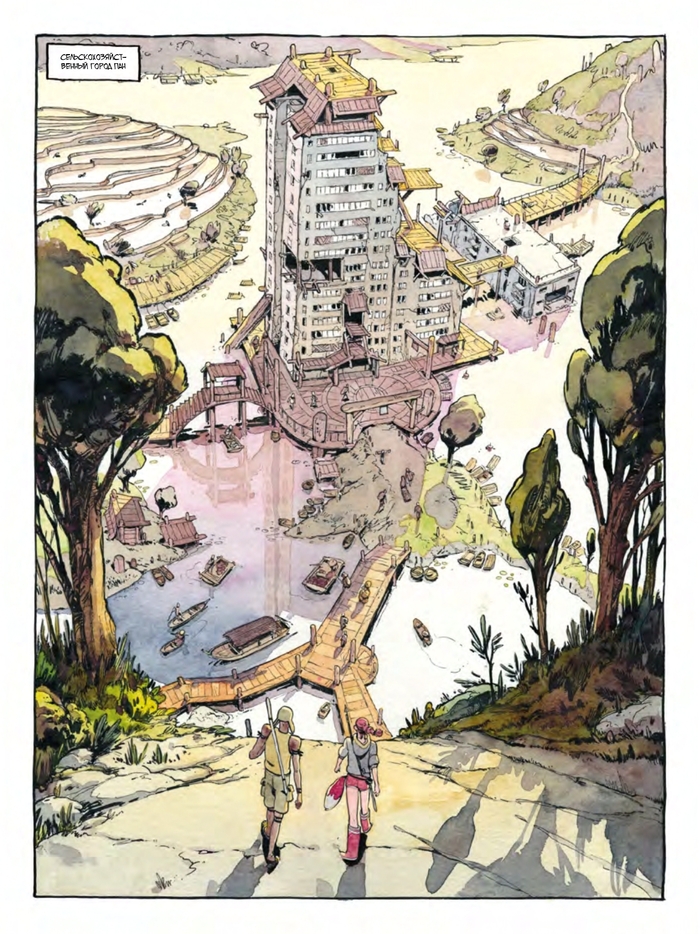

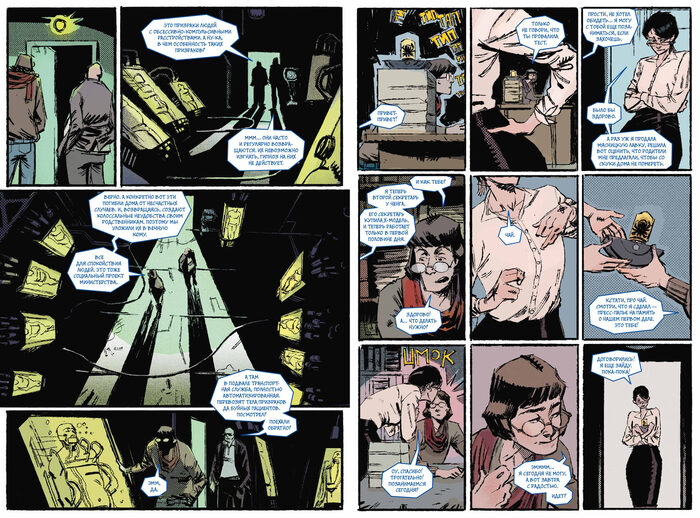

Как и в реальной зоне отчуждения, природа здесь берёт реванш. Поднявшийся уровень воды превратил континент в остров, а бывшая цивилизация стала охотничьими угодьями для новых аборигенов. Жители Пана, подобно персонажам многих постапокалиптических саг, выживают за счёт скавенинга, создав на основе рисоводчества хрупкое подобие общества, погрязшего в ритуалах и торговле реликтами прошлого.

Новый мир — отражение старого?

Здесь проявляется главная социологическая интрига произведения. Несмотря на катастрофу, человеческая природа не меняется. Жители Пана построили «рецикляж» — безумную биржу на борту старого корабля, где яростно торгуют добытым хламом, пародируя фондовые рынки прошлого. Поднимаются темы идентичности и изгоев (пираты без гражданства), что характерно для исследований обществ после коллапса.

Однако истинный масштаб конфликта раскрывается с появлением Республики Фортуны — государства, возникшего за пределами заражённого острова. Фортуна, прикрывающаяся республиканской риторикой, является классической империалистической державой с передовыми технологиями, небоскрёбами и жёстким полицейским контролем. Её предложение «защиты» Пану — чистой воды колониальный ультиматум. Дихотомия «технократическая, агрессивная Фортуна» vs. «аграрный, традиционный Пан» отсылает к вечным конфликтам между империей и периферией, модерном и архаикой.

Судьба мира в игре: спорт как политика и спектакль

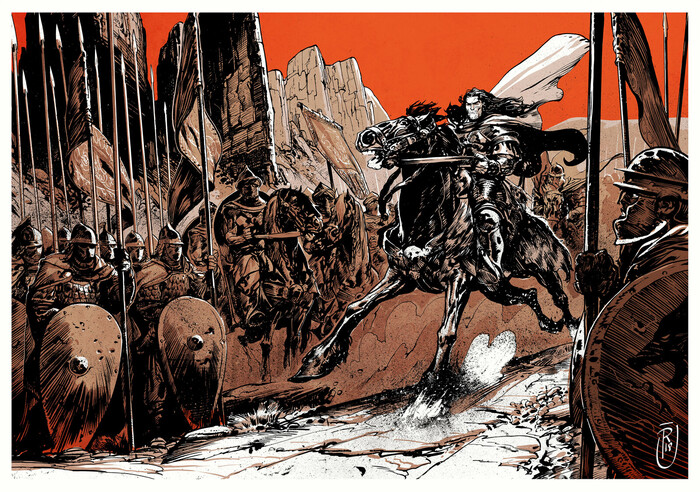

Кульминацией и центральной метафорой графического романа становится «Небесная Механика» — гигантский, технологически оснащённый турнир по правилам вышибал. Фортуна превратила этот спорт в инструмент нациестроительства и доказательства своего превосходства, что проводит прямую историческую параллель с использованием спорта тоталитарными режимами XX века (Олимпиада-1936 в нацистской Германии, спортивное противостояние времён Холодной войны).

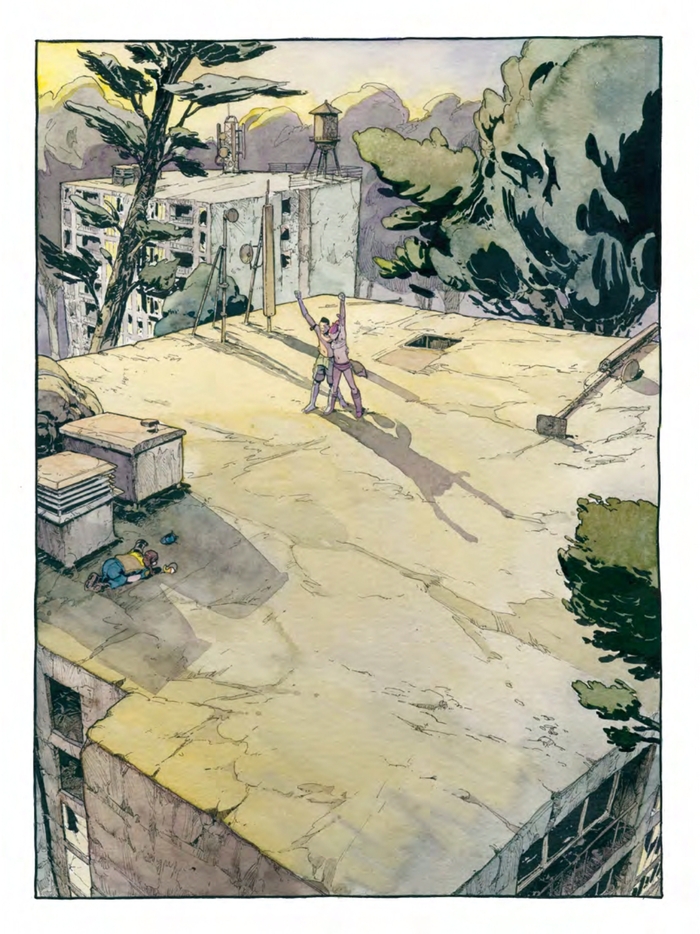

Авторы мастерски исполняют эти сцены: от манеры подачи, напоминающей трансляцию масштабного спортивного события, до гениального решения перенести финальную партию с гладиаторской арены в реальные леса Пана. Это стирает грань между игрой и войной, позволяя развернуться тактическому гению, хитрости и командной работе. Эпизоды игры — это чистое кинематографическое удовольствие, визуальная мощь которых подчёркивает драматургическую напряжённость.

Сила непредвиденного: послание надежды

Несмотря на мрачный антураж, графический роман «Небесная Механика» — это, в конечном счёте, оптимистичная история. Мир не биполярен: существует третья сила, Церера — бывшая колония, добившаяся независимости. Её эстетика, сочетающая римские мотивы (стабильность) с почти эльфийским единением с природой, предлагает альтернативный, устойчивый путь развития, контрастирующий с хищничеством Фортуны.

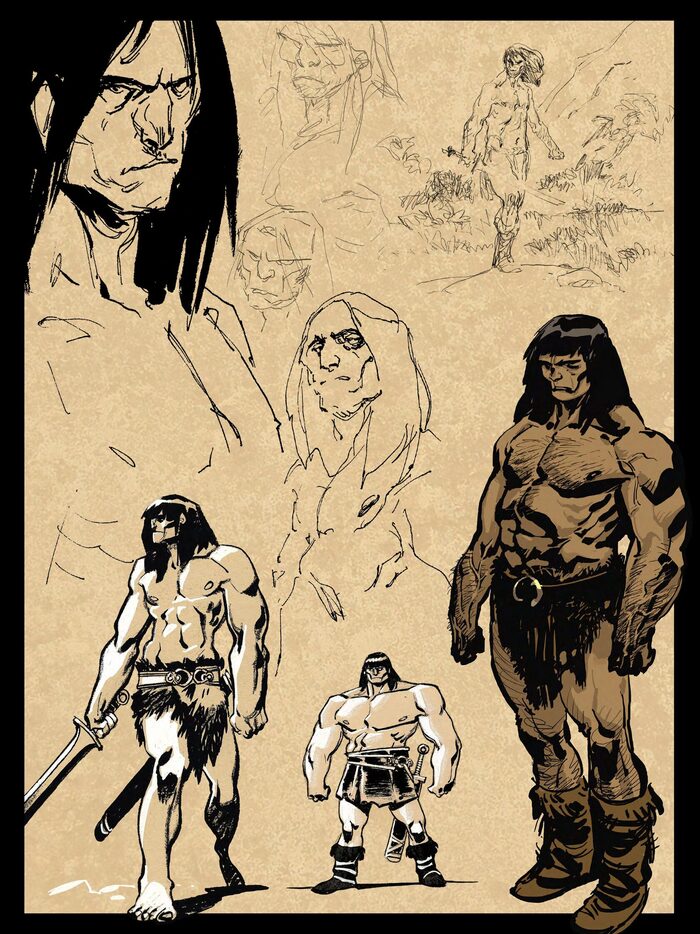

Олицетворением этой надежды становится Астер — изгой по рождению (жертва политики одного ребёнка Фортуны) и по месту жительства. Её путь — классическая героическая дуга «неожиданного избранного». Её упорство, талант, приобретённый в борьбе за выживание, и нежелание соответствовать чужим планам делают её харизматичным символом сопротивления и перемен. Она доказывает, что даже в самых жёстко структурированных системах непредвиденный человеческий фактор может всё изменить.

Заключение

«Небесная Механика» — это графический роман высочайшего класса, где мастерское соединение жанров служит глубоким целям. Он предлагает не просто захватывающий постапокалиптический боевик, но и вдумчивое историко-социологическое исследование о цикличности истории, природе власти и устойчивости человеческого духа. Эпические, супербомбезно поставленные сцены «спорта на выживание» становятся идеальной метафорой политической борьбы.

Это редкий пример, когда развлекательный комикс становится мощным инструментом гражданского высказывания, не теряя при этом своей зрелищности и эмоциональной силы.