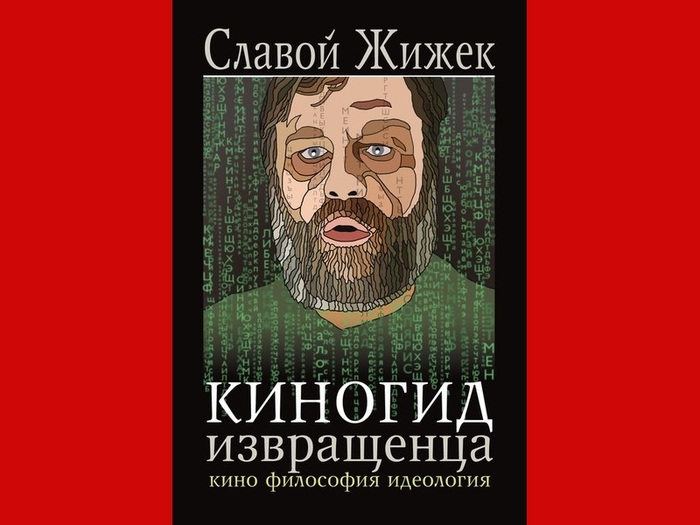

Фрейд против религии

Зигмунд Фрейд "Будущее одной иллюзии"

Больше всего в сочинении Фрейда меня поразило насколько он верит в разум человека! при чём абсолютно отдавая себе отчёт в том насколько беспомощен человек перед лицом своих бессознательных порывов, удивительно)) Начинает Фрейд своё сочинение с недовольства культурой и положением общества вообще.

во-первых, потому, что на взаимные отношения людей глубочайшим образом влияет та мера удовлетворения первичных позывов, которая возможна при имеющихся в распоряжении земных благах; во-вторых, также и потому, что отдельный человек может вступить с другим человеком в такие отношения, когда он сам окажется своего рода достоянием, материальным благом, поскольку другой человек использует его рабочую силу или избирает его своим сексуальным объектом; в-третьих, наконец, потому, что каждый отдельный человек является физическим врагом культуры, которая ведь должна представлять общечеловеческий интерес. Примечательно, что люди, хотя и не могут существовать разобщенно, в то же время ощущают как тяжелое бремя тех жертвы, которых требует от них культура, чтобы сделать возможной совместную жизнь. Культура, следовательно, должна защищать себя от отдельного человека, и эту задачу выполняют ее организации, институты и требования.

Фрейд очень хорошо понимает насколько шатко положение цивилизации в которой одни угнетают других и существование которой напрямую зависит от этого положения.

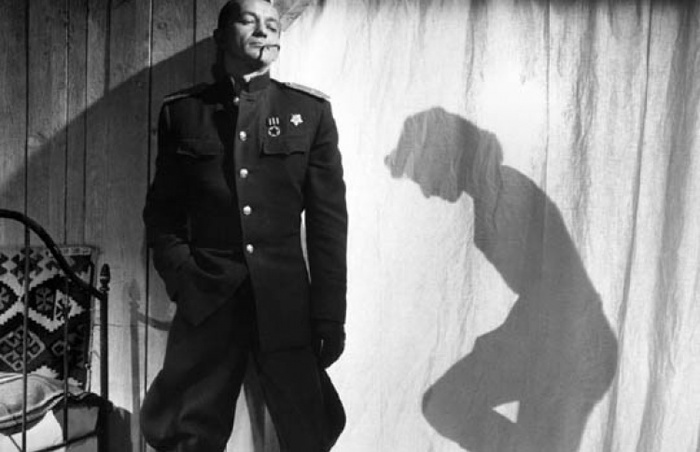

Таким образом, создается впечатление, что культура есть нечто навязанное сопротивляющемуся большинству неким меньшинством, которое сумело присвоить себе средства принуждения и власти.

Все хорошо, если эти вожди обладают пониманием необходимостей жизни, превосходящим понимание остальных, и если они возвысились до овладения своими собственными инстинктами. Для них, однако, имеется та опасность, что, не желая терять свое влияние, они больше будут уступать массе, чем эта последняя будет уступать им. И поэтому кажется необходимым, чтобы они обладали средствами власти и были бы, таким образом, независимы от массы.

Возникновение культуры Фрейд видит в общественном договоре, а смысл культуры это наложение запретов на личность для взаимного общественного сожительства.

Для единообразия словаря назовем тот факт, когда инстинкт не может удовлетворяться, – отречением; институт, который налагает это отречение, назовем запретом, а то состояние, которое является следствием запрещения, – лишением. Нашим следующим шагом будет установление различий между лишениями, которым подвергаются все, и такими, которые касаются не всех, а только групп, классов или же отдельных лиц.

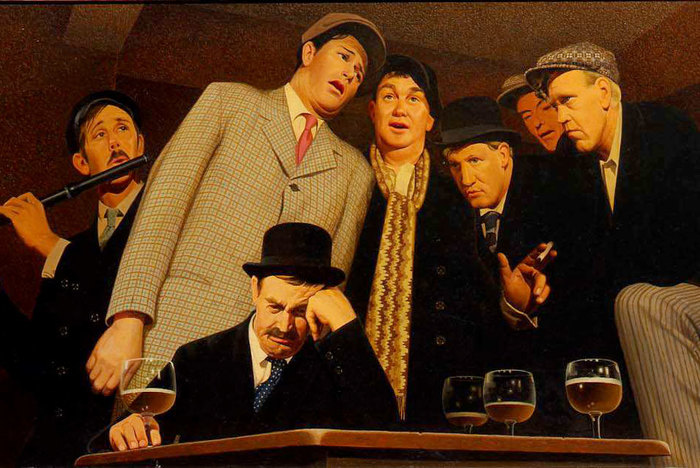

Бесконечное множество культурных людей, которые отшатнулись бы от убийства или кровосмешения, не отказывают себе в удовлетворении жадности, жажды агрессии, половой похоти, не перестают вредить другим ложью, обманом и клеветой, если это можно делать безнаказанно, и, по всей вероятности, это было и прежде, в течение многих культурных эпох.

Оцените как резонирует эта часть рассуждений Фрейда о достижениях культуры с современным состоянием! Совсем недавно я писал о клипе Рамштайн)) Собственно это касается и нас но примером всё таки Фрейду служила довоенная Европа.

Легко можно поддаться искушению считать психическим достоянием культуры ее идеалы, т. е. оценку, определяющую, что именно является наивысшим достижением и к чему следует больше всего стремиться. Сначала может показаться, что эти идеалы будут определять достижения культурного круга. В действительности же дело обстоит так: сами идеалы создаются по первым достижениям, которые стали возможны при взаимодействии внутренней одаренности с внешними условиями какой-нибудь культуры, и эти первые достижения удерживаются идеалом для дальнейшего проведения. Удовлетворение, которое идеал дает участникам культуры, имеет, таким образом, нарциссическую природу, – оно основывается на гордости удачей достижения. Для восполнения этого удовлетворение нуждается в сравнении с другими культурами, которые наметили себе иные достижения и развили иные идеалы. В силу этих различий каждая культура признает за собой право презирать другие. Таким образом, культурные идеалы становятся поводом для расколов и враждебности между различными культурными кругами, и это особенно отчетливо проявляется в отношениях между собой отдельных наций.

Не только привилегированные классы, вкушающие благодеяния культуры, но и угнетенные могут участвовать в удовлетворении, причем право презирать «внестоящих» вознаграждает их за угнетение в их собственном кругу. Правда, я ничтожный плебей, замученный долгами и военными поборами, но зато я римлянин и участвую в задании покорять другие народы и предписывать им законы. Угнетенные идентифицируют себя с повелевающим и эксплуатирующим их классом, но эта идентификация представляет собой только одну часть большой причинной связи

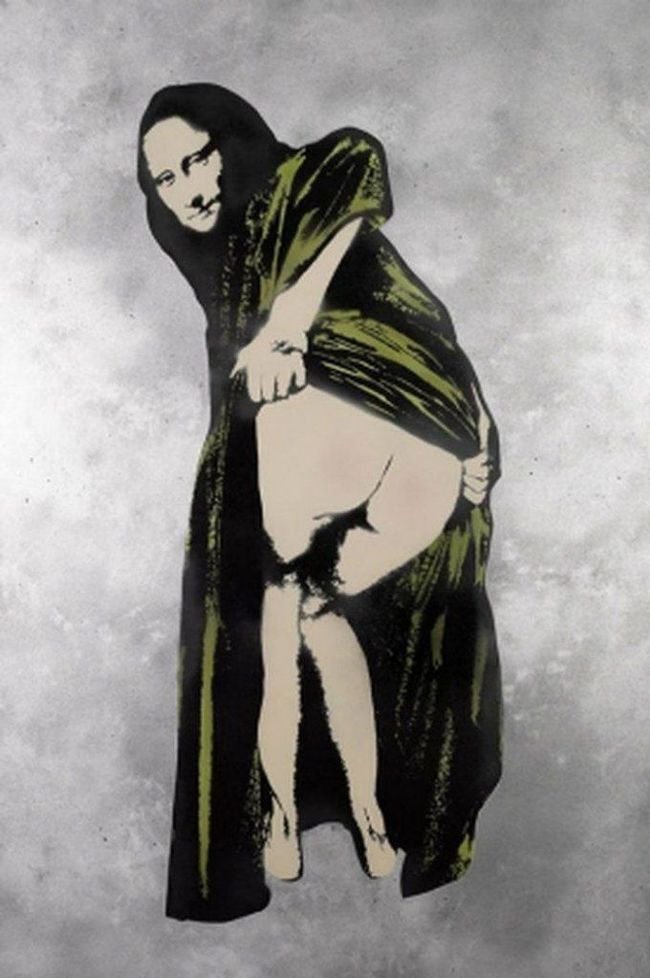

Естественно главным достижение культуры Фрейд видит то что мы не ходим по улицам и не насилуем всех женщин которые нам попадаются на дороге))) ну психоанализ и профдеформация всё таки накладывают свой отпечаток.

До сих пор не упоминалось о самом, может быть, важном разделе психического инвентаря какой-нибудь культуры. Это ее, в самом широком смысле, религиозные представления, иными, далее мною оправданными словами, – иллюзии культуры.

Если представить себе, что запреты эти сняты, то любую понравившуюся женщину можно выбрать сексуальным объектом; можно недолго думая убить своего соперника у женщины или любого, кто вообще стоит поперек дороги; можно также, не спрашивая разрешения, отнять у другого какое-нибудь его добро – как это прекрасно, какой цепью удовлетворений стала бы тогда жизнь! Правда, вскоре обнаруживаются следующие затруднения. У каждого человека точно такие же желания, как у меня, и он будет щадить меня не больше, чем я щажу его. Значит, в сущности, при таком упразднении культурных запрещений безгранично счастливым может быть только один-единственный человек, а именно: тиран, диктатор, присвоивший себе все средства власти; но и у него будут все основания желать, чтобы остальные соблюдали, по крайней мере, следующий культурный запрет: не убий.

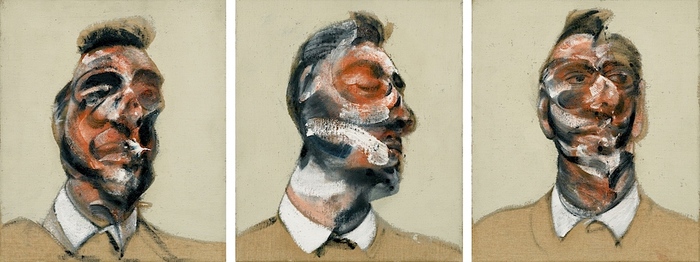

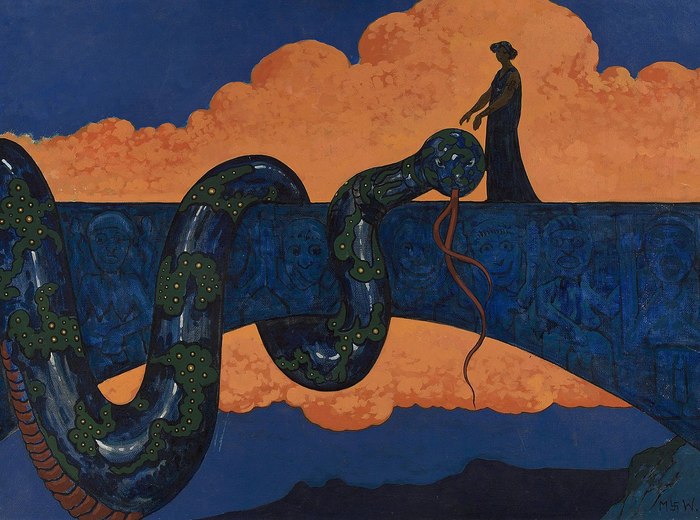

Возникновение религии Фрейд выводит из своей теории о тотемизме и убийстве отца. Он пишет что да людям нужно было как-то объяснять силы природы и превратности судьбы, но это бы не производило бы такого впечатления на человека если бы не глубокая психологическая природа религии и её отцовская роль по отношению к инфантильному характеру беспомощности людей! И это мне кажется гениальное прозрение Фрейда.

Но как он обороняется против превосходства природы, против судьбы, которая угрожает ему, как и всем другим?

Культура снимает с него эту работу, она совершает ее для всех в совершенно одинаковой мере, причем примечательно, что приблизительно все культуры идут тут одним и тем же путем.

Каждый имел основания их бояться, особенно же отца, но в то же время можно было не сомневаться в его защите против тех опасностей, которые тогда были знакомы.

Подобным образом человек преображает и силы природы, но не просто в людей, с которыми он может общаться как с равными – ведь это не соответствовало бы потрясающему впечатлению, которое они производят, – но он придает им отцовский характер, делает их богами, следуя при этом не только инфантильному, но, как я пытался показать, и филогенетическому прообразу.

наиболее одаренный народ древности смутно понимал, что Мойра выше богов и что сами боги имеют свою судьбу. И чем самостоятельнее становится природа, тем больше боги от нее отстраняются, тем серьезнее все ожидания обращаются к третьей, отведенной богам, области деятельности, тем больше «моральное» становится их основным царством. Божественная задача состоит теперь в том, чтобы выравнивать изъяны и вред культуры, принимать во внимание страдания, которые люди причиняют друг другу в совместной жизни, и наблюдать за выполнением предписаний культуры, которые так плохо соблюдаются людьми. Теперь самим предписаниям культуры сообщается божественное происхождение, их возвышают над человеческим обществом и распространяют на природу и мировые события.

Интересно как умилительно выражается эта инфантильная природа отношений человека и Бога когда он заявляет о своей избранности))

рожденная из потребности сделать беспомощность человека переносимой, построенная из материала воспоминаний и собственной беспомощности и беспомощности детства человеческого рода. Легко увидеть, что эти представления охраняют человека в двух направлениях: это защита от опасностей природы и судьбы, а также от вреда, наносимого самим человеческим обществом. Если сделать обобщение, то оно гласит следующим образом: жизнь в этом мире служит некой высшей цели, которую, правда, нелегко угадать, но которая несомненно означает совершенствование человеческого существа.

Каждого из нас охраняет доброе, лишь по виду строгое Провидение, не допускающее, чтобы мы стали игрушкой сверхсильных и беспощадных сил природы: даже сама смерть – не уничтожение, не возвращение к неорганически безжизненному, а начало нового рода существования на пути к более высокому развитию.

Теперь, когда Бог стал единственным, отношения к нему могли вновь приобрести искренность и интенсивность отношения ребенка к отцу. Но если ты уже столько сделал для отца, то, конечно, хочешь и награды, хочешь, по крайней мере, быть единственно любимым ребенком, избранным народом. Много позже набожная Америка высказывает претензию быть God’s own country («собственной страной Бога»), и это находится в согласии с одной из форм человеческого богопочитания.

Девушка-мещанка, например, может предаваться иллюзии, что придет принц, который на ней женится. Это возможно, случаи такого рода бывали. Гораздо менее вероятно, что явится Мессия и положит начало золотому веку.

Милость Бога должна была идти рука об руку с его справедливостью: человек грешил и затем приносил жертву или покаяние и тогда освобождался, чтобы грешить заново. Русская психика вознеслась до заключения, что грех явно необходим, чтобы испытать все блаженство милосердия Божьего, и что потому в основе своей грех – дело богоугодное.

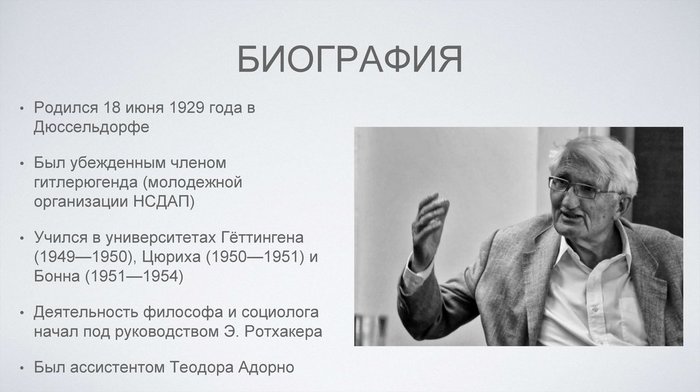

Фрейд вскрывает психологические истоки религии в убийстве отца и эдиповом комплексе. К эдиповому комплексу насколько я знаю у современной психологии неоднозначное отношение. С одной стороны это самая критикуемая часть психоанализа, ну может быть ещё детская сексуальность вызывает большие нападки. Недавно даже читал о том как возникла сама идея связать психоанализ и греческую мифологию чтобы пациенты себя почувствовали такими греческими героями на кушетке))) с другой стороны культура, да наверное именно культура и широкие массы всё больше усваивают эту идею. Кто знает может быть через лет двадцать народ так же усвоит идеи Делёза об антиэдипе)))

Может быть, его потомки и сегодня безудержно убивали бы друг друга, если бы среди убийств не было одного убийства, а именно – убийства праотца, вызвавшего непреодолимую, чреватую последствиями эмоциональную реакцию. Эта реакция создала заповедь – не убий, которая в тотемизме ограничивалась заместителем отца, позднее распространилась на других и еще и сегодня осуществлена не всецело.

Религию можно было бы считать общечеловеческим неврозом навязчивости: как и у ребенка, она произошла из Эдипова комплекса, из отношения к отцу. Согласно такому пониманию вопроса, можно было бы предвидеть, что отпадение от религии должно произойти с роковой неумолимостью, характерной для каждого процесса роста, и что именно теперь мы находимся в центре этой фазы развития.

Неожиданно для меня Фрейд выступает феминистом и борцом за женские права))

Вы ведь знаете, что женщинам в целом приписывается так называемое «физиологическое слабоумие», т. е. меньшая, по сравнению с мужчинами, интеллектуальность. Сам по себе этот факт спорный, и толкование его сомнительно; но аргумент в пользу производной природы этого интеллектуального захирения тот, что женщины страдают от жестокости раннего запрета направлять свое мышление на то, что их интересовало бы больше всего, а именно – на проблемы половой жизни. До тех пор, пока на человека в ранние его годы кроме сексуальной задержки мышления влияет еще и религиозная и связанная с ней правовая, мы, действительно, не можем сказать, каков, собственно, человек сам по себе.

На страницах своего сочинения Фрейд не только выступает против религии но и предвидит некоторые аргументы против, в частности что такой отказ от религии мог бы привести к социальным возмущениям, народные массы которых сдерживал страх перед боженькой могли бы сорваться с цепи и ринутся бурной рекой на улицы убивая и насилуя господ))) Но Фрейд всё таки психоаналитик и он знает что верующих не переубедить доводами фактами дискуссией, что убедить их может только собственный опыт и желание изменится.

У верующего веры не отнимешь – ни доказательствами, ни запретами. А если бы у некоторых этого и удалось добиться, это было бы жестокостью. Кто десятилетиями принимал снотворное, не может, конечно, спать, если его этого средства лишить. Что действие религиозных утешений можно приравнять к действию наркотика, прелестно иллюстрируется одним явлением в Америке. Там – очевидно, под влиянием господства женщин – людей хотят лишить всех возбуждающих, опьяняющих средств, а также средств наслаждения, пресыщая взамен этого богобоязненностью. По поводу исхода этого эксперимента также не приходится любопытствовать.

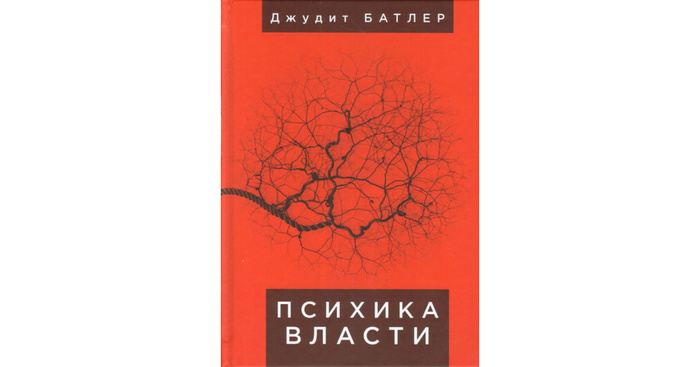

И всё же главный аргумент против Фрейда что же произойдёт когда человечество откажется от религии которая приносит ему так много утешения? Не случится ли так что её место займёт другая идеология в которой нуждается воспитание человека?

Если Вы хотите религию из нашей европейской культуры изъять, то это может совершиться лишь другой системой учений, а эта система с самого начала переняла бы все психологические черты религии: ту же – для самозащиты – святость, окостенелость, нетерпимость, тот же запрет мышления. Что-либо в этом роде Вам иметь нужно, чтобы справиться с требованиями воспитания. А от воспитания Вы отказаться не можете. Путь от младенца до культурного человека долог – слишком бы много человечков на этом пути заблудилось и не доросло бы своевременно до своих жизненных задач, предоставь их без руководства собственному развитию.

Человек окажется тогда, конечно, в затруднительном положении: он должен будет сам себе признаться во всей своей беспомощности, своей ничтожности в гуще мирской суеты – уже более не центр творения, уже более не объект нежного попечительства благого Провидения. Он попадет в положение ребенка, покинувшего отчий дом, где ему было так тепло и уютно. Но инфантилизм обречен на преодоление, не так ли? Не может человек вечно оставаться ребенком, он должен, наконец, выйти наружу, во «враждебную жизнь». Это можно назвать «воспитанием к реальности»; надо ли мне Вам еще признаваться, что единственной целью моего сочинения является обратить внимание на необходимость такого прогресса?

На что ему обманный вымысел о крупном поместье на Луне, выручку от которого никто ведь еще и одним глазом не видывал? Как честный мелкий крестьянин на этой земле, он сумеет обработать свой клочок так, что он даст ему прокормление. Тем, что он перестанет ожидать что-либо от мира потустороннего и сосредоточит все освободившиеся силы на земной жизни, он, вероятно, сможет достигнуть того, что жизнь для всех станет сносной и культура никого не будет более подавлять. Тогда он с одним из наших товарищей по неверию без сожаления скажет:

И уступаем ангелам и воробьям

Мы наши небеса.

(Г. Гейне. «Германия. Зимняя сказка»)