Чеченский дневник. Записки радиста. К. Сазонов

…Здравствуйте, мама, папа и Алешка! Как вы там живете? У меня все нормально, уже больше недели идут непрерывно спецоперации, выезжаю радистом командира бригады. На БТРе исколесил весь Грозный. Постоянная и тяжелая работа. Воюем с тенями.

Южная зима теплая и слякотная. На армейских ботинках огромный слой грязи. Грозный не успевает присыпать снегом, как через час на дорогах липкая жижа. Уже двенадцать дней подряд мы колесим на наших боевых лошадках по районам, вылавливаем боевиков, ищем схроны, подпольные нефтезаводы. Лишь бы только не встретить новый год в БТРе.

Сегодня едем в район Армянской балки. Это поселок на склонах Сунженского хребта. Я заранее беспокоюсь о связи. В горах с ней большие проблемы, станция периодически «капризничает», так что беру с собой дополнительный комплект штырей к антенне.

Перед выездом проверяю радио и «историк» – блок закрытой связи. Подгоняю лямки, прикидывая, как будет удобнее. У меня еще полчаса до построения, есть время посидеть, выкурить сигарету, неизвестно, когда еще доведется отдохнуть.

Спецоперация может затянуться на сутки и больше. Солнце только начинает всходить, на линейку на малых оборотах из парка выруливают БТРы. Небольшой кучкой стоят, курят пацаны-саперы в маскхалатах-афганках, тяжелых шлемах-куполах.

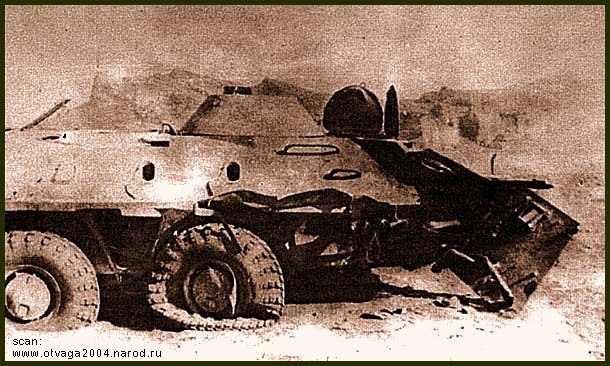

К боевым машинам строем выходит прикрытие: солдаты мотострелковых рот, на отдельную линейку выезжают разведчики. Обмениваемся последними новостями. Несколько дней назад произошел подрыв на маршруте инженерной разведки, которую проводила 8-я бригада, были погибшие, раненые.

Наш район города – один из самых опасных. Старые Промыслы – это частный сектор поселков Катаяма и Ташкала, закоулки Бутенко и городка Иванова. Во время штурма Грозного здесь разворачивались кровопролитные бои с большими потерями. Боевики, впустив войска через парковую зону, «захлопнули капкан» и в домах организовали долговременные огневые точки с хорошо развитой коммуникацией между ними.

Сейчас времена стали спокойнее, однако идет постоянная минная война. Бандиты затаились: одна часть замаскировалась под местное население, другая – легализовалась, вступив в ряды чеченской милиции. Тишина обманчива. Все мы знаем, что ночью по Грозному рыщут небольшие шайки, обстреливая КПП, минируя дороги. Часто мелкие банды сами становятся мишенями для разведки, которая сутками сидит в засадах.

После того, как в результате подрыва погибли трое наших бойцов, на стене, напротив элеватора, появился рисунок: подбитая БМП, трупы на дороге и надпись «так будет с каждым». Саперы осмотрели место подрыва и обнаружили еще один неразорвавшийся фугас – гаубичный снаряд.

Если бы детонировал еще и он, то солдат не спасло бы ничто, жертв было бы намного больше.

Труба, в которой было заложено взрывное устройство, разломилась и открылась, словно глотка огромного аллигатора. Когда все это увидел комбат, нервы у него сдали, и он двинул в челюсть зампотеху батальона, который пожалел солярки для второй БМП. Именно из-за этого бойцы взгромоздились на броню. Все дружно поклялись отомстить, и расплата себя не заставила долго ждать.

Буквально через неделю после гибели мальчишек по всей бригаде были расклеены «молнии» о храбрых действиях нашей разведки. Ночью, находясь в засаде, солдаты заметили какое-то движение в разбитом автобусе на краю дороги.

Боевик занимал позицию, не зная о том, что на нем уже сошлось перекрестье оптического прицела. Он взял поудобнее гранатомет и стал ждать.

В следующее мгновение пуля, выпущенная из снайперской бесшумки, размозжила ему голову. Через час к автобусу подобралась еще одна тень. На этот раз бандита встретил спокойный голос начальника разведки: «Привет, далеко собрался?».

Боевик побежал, и это стало его роковой ошибкой. При осмотре трупов были обнаружены два автомата, одна «Муха» и ручные гранаты. При них же были документы. Разведчики приехали уставшие, но довольные. Они шли строем, сняв капюшоны белых маскхалатов, взяв на ремень обмотанные марлей автоматы и винтовки, и мы уже знали об успешных итогах боевой операции.

Итак, «спецуха». Именно так солдаты окрестили спецоперации.

На построении командир отдает приказ. Рассаживаемся по БТРам, теперь моя работа – проверка связи. Двигатели выбрасывают в атмосферу килограммы сажи, колонна трогается.

Пятнадцать минут марша, и вновь я с радиостанцией бегу по чеченскому бездорожью. Плечи начинают ныть, но знаю, что это временно. Скоро втянусь в боевую работу и перестану замечать мелкие неудобства. Проводим рекогносцировку местности и начинаем выставлять заслоны. После того, как район будет блокирован, никто не сможет в него войти или выйти из него, минуя нас. Спецоперация простенькая – проверка паспортного режима, поиск незаконно хранимых боеприпасов и оружия. Командир обходит все КПП, проверяет размещение личного состава и техники.

- Лейтенант, иди сюда. Где у тебя солдат лежит?

- В окопе, товарищ полковник.

- Выговор. В следующий раз строгий получишь.

Каждый солдат знает, что старые окопы занимать ни в коем случае нельзя. Именно они так полюбились боевикам для минирования. Заметил боец удобное место, лег и взорвался. Знают солдаты об опасности, но все равно наступают на те же грабли по нескольку раз: то ли офицерам перечить боятся, то ли из-за собственного разгильдяйства. В очередной раз командир замечает ошибку.

- Товарищ старший лейтенант, идите сюда. Где вы поставили БТР, почему люки открыты? Один выстрел и вы будете виноваты в смерти двух своих солдат. Какое училище закончил?

Старлей мнется:

- Саратовское.

- Двоечником, наверное, был.

Зачастую молодые офицеры, оказавшись в командировке, постигали азы военной науки, набираясь опыта у своих же солдат. На своем первом выходе в инженерный дозор наш командир роты, молодой лейтенант, мой одногодок, долго с удивлением смотрел, как мы пристегиваем магазины к автоматам.

- Зачем вы пристегиваете магазины, это же без необходимости запрещено уставом?

- Товарищ лейтенант, сейчас нас начнут долбить, и Вы забудете, как Вас звать, не говоря о том, чтобы пристегнуть магазин.

Спецоперация подходит к своему завершению. Из-под каски валит пар, ноги еле передвигаются от налипшей на них грязи. Комбриг дает команду: «Всем отбой». Я тут же перевожу ее в кодовые слова, цифровые обозначения. Язык радиообмена для стороннего человека – это малопонятная абракадабра. Враг не должен понять, что я говорю. Именно поэтому моя речь – это набор цифр, нейтральных географических названий, позывных. Уже на ходу закидываю радиостанцию в БТР, и сам запрыгиваю в люк наблюдателя.

И опять в наушниках: «Стоп, колонна». Замыкающий БТР на «лысых» шинах съехал по косогору в кювет. «Рули», отчаянно матерясь, присоединяют трос, обещая молодому водителю, что тот сегодня «повесится» и «помрет на полах». Мотивируется все тем, что машину водить так может только «конченый аборт».

Тот растерянно моргает, растирая по лицу грязные потеки копоти и масла. Шлемофон у него сполз на затылок. Мальчишку жалко: старший призыв умеет быстро передавать боевой опыт молодому пополнению. Стараниями более опытных водителей БТР вытащили быстро.

Едем медленно, кругом горы. Из Армянской балки выруливаем в Нефтемайск и дальше, минуя нефтяные вышки, заворачиваем в бригаду. Разрядив оружие, взгромоздив радиостанцию на одно плечо, захожу на узел связи. Из КШМ выпрыгивает Виталя, расспрашивает о «спецухе», рассказывает о подготовке к Новому году. Действительно, скоро праздник.

Готовиться к нему мы начали за два месяца. Долго копили деньги и потихоньку закупали продукты. То, что можно было достать в службе тыла, брали «по мафии» на складах. Свои люди - сочтемся. Положили в заначку даже литр медицинского спирта. Чисто символически на всех хватит.

Праздничное утро началось с плохого известия. В очередной раз подорвалась инженерная разведка 8-й бригады. В Новый год погибли шесть человек. На разводе комбриг в очередной раз призывает всех к бдительности и порядку. На улице мороз, и я, стоя на плацу, наблюдаю, как на крыше нашей казармы начинает дымить труба, а это означает, что приготовления к Новому году уже идут полным ходом. В роте настроение у всех приподнятое.

Заяц матюгается: дрова на улице отсырели, пришлось топить печку старыми сапогами. Запах, конечно, аховый, но зато печь раскаляется докрасна. Еще чуть-чуть и нормальные дрова подсохнут. Мы все вооружаемся ножами и режем на салат овощи с колбасой. Уже к обеду нехитрые холодные закуски готовы.

К празднику подоспели посылки. С оказией из Ханкалы доставили коробки с домашней снедью и письма. На столе недостатка в конфетах, шоколаде и печенье не было. Ближе к вечеру на печке, распространяя аппетитный запах, тушилась картошка. Скоро на общую для всей бригады вечернюю поверку.

На улице дует сырой, промозглый ветер. Сняв шапки, мы стоим по стойке «смирно»: звучат фамилии погибших, навечно зачисленных в списки части. Командир при свете фонаря зачитывает поздравительные телеграммы, говорит торжественную речь. «С праздником, товарищи!», и раскатистое «ура!» разносится по ночному Грозному.

В роте уже все готово. Посуды мало, поэтому едим из солдатских котелков. Поздравить нас пришло все управление роты. Начальник связи зачитал телеграмму, где командование объединенной группировки поздравило нас с лучшими результатами в организации связи.

Мы - первые.

- Товарищ капитан, Вы от себя нам что-нибудь пожелайте.

- Хорошо. Я скажу просто: не было бы вас, зачем нужны были бы мы? Так держать.

Когда часы били двенадцать, чеченская ночь превратилась в день. Артиллеристы 46-й бригады «повесили» над городом крест из осветительных мин. Воздух осветился выстрелами. Под шумок начался обстрел бригады.

Мы, лежа на нарах, еле успели спрятаться от летящих в окно трассеров. «Чехи» били откуда-то из частного сектора. Комбриг приказал потушить свет. Мы сели на лавки и под бормотание телевизора разлили спирт в солдатские кружки. Выпили тихо, по-свойски. Третий тост, как водится, стоя, не чокаясь – за тех, кого с нами нет. Стало нестерпимо грустно и тоскливо.

Кто я? Атом вселенной, затерянный в развалинах воюющего города? Сын своих родителей, брат своего брата, что делаю я здесь? Как и тысячи других, я здесь по чьей-то прихоти, за чьи-то деньги.

На экране мелькали столичные новогодние блестящие празднества, пыхтящие гумберты, потеющие при виде эстрадных нимфеток, а за окном был Грозный в сполохах взрывов и гулком уханье артиллерии.

Утром нас подняли по тревоге. Оказалось - тренировка. Ураганом слетаю с нагретого места, через минуту уже надеваю радиостанцию – она постоянно стоит «под паром». Немного спустя, усевшись на броню, объезжаем посты, огневые рубежи. Два часа тренировки, и отбой тревоги. Скоро опять планируется серия спецопераций. Завтра мы выезжаем в Подгорный – поселок, где погиб Сергиево-Посадский ОМОН.

Опять БТР, километры на колесах. Подгорный - действительно гиблое место: с одной стороны - завод, с другой – частный сектор на горе. Спрятаться практически невозможно.

Я живо представил себе картину происшедшего. Колонна, зажатая в тиски, и погибающие ребята-омоновцы, которых расстреляли их же собратья по оружию.

Начинался, наверное, самый тяжелый период командировки.

На следующий день за двадцать минут до выезда мне сообщили, что выезжаю радистом в Ханкалу. Мы должны прикрыть милицейскую колонну, которая приехала на замену в Старопромысловскую комендатуру. Через полчаса три БТРа уже поднимают столбы грязных брызг на шоссе. Теперь я вижу мир через триплекс боевой машины.

Тут поворот, здесь развалины – это контрольная точка, о прохождении которой докладываю по радиостанции. Там, в бригаде, нашу колонну флажками отмечают на карте. Случись что, и мы можем рассчитывать на поддержку артиллеристов. Уже были случаи, когда минометчики точно накрывали огневые точки, находящиеся на четвертом этаже высотки. С ревом проносимся мимо блокпостов.

Проезжаем «Бейрут», так прозвали Ленинский район Грозного. Вдали виден аэропорт, и вот мы за чертой города. Проезжаем Петропавловскую, Центора-Юрт, Беркет-Юрт. Летим на большой скорости. Минуем поворот на Аргун. Чумазые пацаны-танкисты на блоках приветственно машут руками. Мы едем в лесополосе, за ней в шапках облаков видны горные вершины – Аргунское ущелье.

Дорога оживает, в воздухе несколько вертолетов, и вот мы подъезжаем к КПП объединенной группировки. Оттуда наша колонна направляется в «отстойник» – место ожидания.

Спрыгиваю с БТРа, и ноги чуть ли не по колено вязнут в грязной жиже. Рядом с отстойником - вертолетная площадка, и вертушки с ревом разлетаются по всей Чечне, словно такси, каждые пять минут. Первым делом нужно позаботиться о ночлеге и ужине. Палатки завалены пустыми консервными банками и картофельными очистками, под нарами то и дело снуют крысы. На улице, рядом с палатками, вырыты выгребная яма и окопы; навалены мешки из-под макарон «Макфа», набитые песком.

Ужин готовим все из того же армейского «вискаса». На костре каша с тушенкой быстро поспевает, и все собираются в один общий круг. Сухари, военный чай из березовых веников и одна ложка на троих. Тем не менее, все довольны, на улице уже стемнело, все расходятся на ночлег.

Я устроился в десантном отделении БТРа. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Тут же забываюсь крепким сном.

Проснулся от того, что на лицо капает конденсат, скопившийся на стенках машины от нашего дыхания. Старший колонны ушел в группировку узнавать насчет милиции. Я включаю радиостанцию и по графику выхожу на связь с бригадой. В наушниках слышу голос Витали, он хочет узнать, когда мы поедем назад.

Я и сам не знаю. Вскоре на меня вышла главная радиостанция группировки. Радист сказал, что «синих» не будет. Менты то ли не приехали, то ли были не в состоянии ехать. Я выключил станцию, и остаток времени до отправки обратно наслаждался природой. На улице потеплело и, несмотря на зиму, начинало припекать. Домой доехали быстро и без приключений, если не считать того, что в Петропавловской сломался БТР. Отремонтировали его быстро, а потом нагнали время, двигаясь на большой скорости.

Неприятности в районе начались с того, что на рынке, в 500 метрах от бригады, были убиты двое офицеров комендатуры. На следующий день оперативно готовилась спецоперация. Выезд был намечен на семь утра, и все происходило по обычному сценарию. Мы выехали колонной в район Бутенко, старшим спецоперации был начальник штаба.

После выставления заслонов и высадки поисковой группы мы объезжали район, когда по радиостанции я получил доклад о том, что вооруженный человек пытается скрыться и на требования остановиться не реагирует. Не помог и выстрел в воздух. Приказ был однозначный: уничтожить. Старшина-кинолог, находясь на заслоне, дал по убегающему очередь.

Ноги человека подкосились, но в этот момент выскользнувшая из подворотни машина подобрала раненого и скрылась на большой скорости. Мы уже подъезжали к месту происшествия, когда почувствовали сильный удар в борт БТР. Вынырнувший с соседней улицы микроавтобус на хорошей скорости врезался в нашего боевого коня.

Чеченец кинулся с кулаками на начальника штаба, но в следующую секунду уже лежал на земле, припечатанный прикладом. Буйный водитель был усажен в БТР и отвезен в отделение милиции. Задача осложнялась тем, что ближайший ПОВД был чеченским, и кто в нем работает, объяснять, думаю, не нужно. Я и два солдата прикрытия остались во дворе, а начальник штаба зашел в помещение.

Спустя несколько секунд, четверо бородачей отрезали нас от входа в здание, двое других кинулись на командира, вытолкали его за дверь и стали методично избивать. Наш пулеметчик дал очередь в воздух. Началась истерика ближней схватки.

- Лежать, суки черножопые!

- Опусти ствол, дамой ва грабу уедишь.

Пользуясь паузой, мы вытащили начальника штаба на безопасное расстояние. Из рассеченной брови текла кровь. Автоматчик посмотрел направо и толкнул меня в бок: «Все, Костя, нам хана, зверье обкладывает». Послышались очереди. Из-за угла нам во фланг выбегал отряд человек в тридцать. Я, словно во сне, нащупал тангенту радиостанции и вызвал БТР. Наша бронемашина появилась неожиданно, сдавая задом на большой скорости.

Одновременно наводчик разворачивал башню в сторону наступавших. Броня вгрызлась в заградительные сооружения, смяв их. Жерло танкового пулемета уперлось в отряд чеченцев, щелкнул затвор, встав на боевой взвод. По барабанным перепонкам больно ударило, прошло несколько секунд, прежде чем понял, что это я сам стреляю. Пули взрыхлили снег под ногами нападающих. Это их остановило и заставило пойти на переговоры.

Но нам уже было не до того. На месте, где был ранен бандит, собрался стихийный митинг. Разъяренная толпа готова была растерзать солдат нашего заслона. Мы успели вовремя. Под прикрытием нашей брони бойцы сели в БМП и двинулись во дворы, где скрылась машина с раненым.

Теперь я иду вместе с отделением разведки. Мы проверяем старые гаражи, развалины – везде пусто. Командир разговаривает со стариками, торговцами на рынке – все безрезультатно. Один покажет одно направление, другой – противоположное. Выяснили одно: раненого при смерти увезли в больницу. Разведчики начинают проверять дом.

Я с радиостанцией лежу в детском городке, держу на мушке подъезд. У меня приказ: в случае боя стрелять по чужакам на поражение. На всех наших КПП обстановка нормализовалась. Проверка дома не дает никаких результатов.

Во всех квартирах живут гражданские, а на что-то большее мы не имеем права. Нам проще дать выстрелить в себя, чем самим открыть огонь. Что и от кого мы защищаем? Непонятно.

И вот я опять дома, в узле связи. После обеда распогодилось, я, сняв каску, наслаждаясь сигаретой. Откажи радиостанция, и меня уже могло не быть. Это кажется нереальным, но в то же время ужасно близким до боли в висках.

До дома остается каких-то три месяца, и все могло оборваться в одночасье. Но я здесь, живой и здоровый.

Я сильный и я выживу. Должен выжить.

К. Сазонов: http://21obron.ru/chechenskij-dnevnik-zapiski-radista-k-sazo...