Игра теней.Ч.2

Начало Игра теней.Ч.1

Так кто же он?

Алексей Исидорович Кулак родился в рабочей семье в 1922 году. По окончании московской 70-й школы поступил в МГУ, в августе 1941 года был призван в ряды РККА. Окончил ускоренный курс Одесского артиллерийского училища, эвакуированного на Урал. Впервые вступил в бой в мае 1942-го, воевал в составе Волховского фронта, в январе 1943 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, затем на 1, 2 и 3-м Прибалтийских фронтах в качестве командира батареи истребительного артполка освобождал Новгород и Ригу. Имел несколько лёгких и два тяжёлых ранения. Ещё в боях за Прибалтику был представлен командованием к званию Героя Советского Союза.

Каким он был командиром, вспоминал старший лейтенант-артиллерист Александр Матвеев, служивший в одном с ним дивизионе: «Командовал дивизионом старший лейтенант Алексей Кулак, молодой, москвич, грамотный, не по годам серьезный, требовательный, строгий. Но, как это говорят: строг, но справедлив. И в дивизионе, и в полку его все уважали, солдаты любили. Ходил с костылем, до этого несколько раз ранен был. У меня с ним сразу наладились хорошие дружеские отношения… Наш артдивизион на правом фланге Зееловских высот своими 76 пушками поддерживал пехотный полк. Но по тому, как он атаковал, видно было, что полк слабый, необученный. Ну и немцы это поняли, контратаковали, и пехота побежала в обратную сторону к позициям артдивизиона. И тогда Алексей с автоматом бросился ей наперерез, стреляя поверх голов пехотинцев: ни шагу назад, тудыть вашу!.. По его приказу я и начштаба дивизиона Костя Козлов бросились — один в одну сторону, другой — в другую и так втроем ошалевшую пехоту остановили, сбили панику. Выкатили тут же пушки на прямую наводку и вдарили по немцам! Они, как тараканы, по щелям попрятались, а пехота наша очухалась — и вперед!» (воспоминания А.А. Матвеева на сайте www.chesspro.ru).

Именно за этот бой Алексей Кулак Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Текст в наградном представлении по-армейски строг и лаконичен: «Старший лейтенант Кулак, командуя артиллерийским дивизионом 262-го легкого артиллерийского полка 20-й легкой артиллерийской бригады 2-й артиллерийской дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, в ходе Берлинской наступательной операции 20–21 апреля 1945 года обеспечил орудийным огнем форсирование реки Мюленфлис стрелковыми подразделениями, действия пехоты в уличных боях в Берлине. Был ранен, но остался в строю».

Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина Кулак за военные подвиги был награждён орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, полководческим орденом Александра Невского и многими боевыми медалями. В 1945 году он вступил в партию. После капитуляции нацисткой Германии некоторое время занимал должность коменданта маленького немецкого городка.

В 1947 году демобилизовался из армии в звании капитана, вернулся в Москву и продолжил учёбу в Институте пищевой промышленности, откуда был переведён в МХТИ имени Д.И. Менделеева на инженерный физико-химический факультет, где началась масштабная государственная программа подготовки специалистов для атомной промышленности. Факультет был основан в 1949 году по специальному Постановлению СМ СССР.

Приказом министра высшего образования СССР предписывалось с целью ускорения выпуска специалистов переводить с других факультетов «отлично успевающих студентов других специальностей, преданных партии, правительству и социалистической Родине» с последующим направлением их на предприятия атомной промышленности, то есть в распоряжение Первого (атомного) Главного управления Совмина СССР.

Контроль успеваемости был жесточайший, студентов с тройками, вплоть до четвёртого курса, переводили на другие факультеты, после каждой сессии проводились аттестации.

Первой задачей была подготовка кадров и создание новых высокопроизводительных наукоёмких технологий, которые могли бы в кратчайший срок обеспечить паритет с США в обладании ядерным оружием.

Это был разгар «холодной войны» и старт невиданной в истории человечества гонки вооружений.

Один из однокурсников Кулака вспоминал: «Алексей прошёл всю войну. Сначала командовал батареей, а потом артиллерийским дивизионом. Несмотря на то что юный, воевал отменно. В числе первых был принят на наш физико-химический факультет. На каком-то торжественном заседании мы увидели его во всей красе. Вся грудь в орденах, а выше их — Звезда Героя.

Тогда, да и сейчас, это была редкость. У нас в институте фронтовиков было много, а Герой всего один.

Вид у Алексея не был геройским. Небольшого роста, худенький, даже какой-то хрупкий на вид. Аккуратный, подтянутый. С небольшой головой, зачесанными назад гладкими волосами. Уши прижаты, аккуратненькие, как выписанные, бровки, нос пуговкой и упрямый подбородок. Говорил лаконично, рублеными фразами, подчеркивая речь жестами руки. Выглядело это чуть-чуть картинно, но мило. Не задавался. Студенты, намного моложе его, относились к нему хорошо. Его избрали секретарем партийной организации факультета.

Так мы с ним и познакомились. Он партийный, а я комсомольский секретарь. Учились в группах на одном курсе, но приписанных к разным кафедрам. Он — сорок третья, а я — сорок четвертая специальности.

Вел себя Кулак, как я уже сказал, скромно, но на экзамены Звезду Героя все-таки надевал. Был известен всему институту, часто сидел в президиумах разных собраний и конференций. Героя чтили. Встречались с ним часто в разных компаниях. Можно сказать, дружили.

Учился Алексей хорошо. Был сталинским стипендиатом. После окончания института поступил в аспирантуру и защитил диссертацию.

После защиты Леша вдруг исчез из поля зрения. Встретил его только в начале шестидесятых. Сначала в институте, а потом случайно на Зубовской площади. Сказал, что работает в Нью-Йорке в ООН в советском представительстве. В институте ближе, чем я, знающие его люди говорили, что с середины пятидесятых Леша работает в разведке.

Дипломатическое представительство в ООН у него крыша. Во второй половине семидесятых Леша вернулся, стал работать на физхиме на кафедре химической физики старшим преподавателем.

Старых друзей не забыл, с удовольствием виделся с ними на всяких встречах. О заграничной командировке особенно не распространялся. Неожиданно умер в шестьдесят. Я был у него на похоронах. В малом актовом зале института, где провожают заметных в институте людей, прошла панихида. Все было строго и торжественно. Леша в гробу. В ногах многочисленные подушки с орденами, на первом плане — Звезда Героя. Много было институтских, но еще больше людей в аккуратных штатских костюмах со значительными и непроницаемыми лицами» (Кедровский О.В. Записки конформиста. — М., 2009. — С.105–108).

Дипломная работа была высоко оценена Государственной экзаменационной комиссией. Алексея как самого способного и многообещающего студента оставили в аспирантуре на кафедре радиоактивных, редких и рассеянных элементов. По воспоминаниям его коллег по экспериментальной лаборатории института, с ним было всегда интересно и приятно общаться, потому что он был вдумчивым, честным, добрым и порядочным человеком. У него было редкое свойство поддержать и помочь. По работе Кулак разрабатывал методы радиоактивационного определения примесей металлов.

В 1957 году он блестяще защищает первую на кафедре кандидатскую диссертацию по актуальнейшей теме «Радиоактивный анализ редких металлов», а его многие научные статьи, написанные в соавторстве с основоположником советской школы изучения технологий и элементов платиновой группы профессором Орестом Звягинцевым, сразу привлекли внимание мирового научного сообщества.

Во второй пол. 1950-х годов Кулак ежегодно участвует в работе Комитета ООН по атомной радиации в Женеве, выступает с научными докладами по вопросам мирного использования атомной энергии, входит в научные круги, которые определяли повестку дня правительственных комиссий.

И тут на перспективного учёного, героя войны обратили внимание сотрудники внешней разведки. Мы уже никогда не узнаем мотивов, по которым он согласился на предложение начать свою жизнь фактически заново. Но факт остаётся фактом: открылась новая глава его жизни, и началась она опять с учёбы, но уже профессиональному мастерству будущего разведчика.

После ускоренного обучения в 101-й школе разведки Кулак получает назначение на передний край «холодной войны». В один из дней 1959 года он поднялся на восьмой этаж здания на Дзержинской площади в качестве сотрудника отдела, известного как НТР (научно-техническая разведка). Возглавлял отдел в тот период будущий Герой России полковник Леонид Квасников, внёсший значительный личный вклад в дело создания отечественного ядерного щита.

В 1961 году Алексей Кулак делегируется Советским Союзом научным экспертом — членом национальной делегации в Научный комитет ООН по действию атомной радиации и 29 ноября начинает работать в Нью-Йорке. Вместе с ним выехала и его супруга.

Приступив к работе в аппарате ООН, он получил служебную квартиру, обзавёлся автомашиной и начал присматриваться к окружению, участвуя в работе своего комитета и посещая дипломатические мероприятия, одновременно реализуя свои основные разведывательные задачи.

В 1963 году он перешёл на дипломатическую должность 1-го секретаря Представительства СССР при ООН. В общей сложности за две командировки (с 1961 по 1966 год и с 1971 по 1976 год) он проработал в США 10 лет. Для нас важно, что темами его интересов были вопросы получения информации о научных школах и направлениях перспективных исследований, характеристиках «специальных изделий» (в первую очередь используемых для создания ядерного оружия), атомном подводном флоте США, использовании ядерных силовых установок на космических аппаратах и работе американской ядерной промышленности.

Как вспоминал ветеран отдела НТР капитан 1-го ранга Анатолий Максимов, во время одного из первых отпусков Кулак рассказал ему, тогда молодому сотруднику отдела, историю, которая произошла с ним в командировке: «Работая в одном из кабинетов резидентуры с фотопленкой, я положил ее на стол, но через минуту она исчезла. И не могу найти, а в помещении я один. Понимаю, она где-то здесь... Кондиционер, фотопленка, шляпа... Начал анализировать... Воздушным потоком от кондиционера фотоплёнку занесло... за шелковую ленту шляпы»...

По воспоминаниям сослуживцев, в то время Кулак активно выходил на вербовки и приобрёл ряд источников по направлениям его профессиональных интересов, а его контакты с агентами ФБР были санкционированы и внешне не выходили за рамки дозволенного «общения», предписанного инструкциями для сотрудников разведки.

Учитывая, что во время второй командировки Кулак занимал должность советника Постоянного Представительства СССР при ООН, можно предположить, что он являлся заместителем резидента по линии НТР.

И главное, что Кулак за работу в США был награждён орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, что по тем временам было очень редким и исключительным явлением. Разведчиков не баловали боевыми орденами, а решение о награждении принималось на самом высоком уровне.

Осенью 1973 года в составе советской делегации для участия в 28-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк приехал первый зам. начальника ПГУ КГБ СССР генерал-майор Владимир Крючков для инспекционной проверки работы резидентур, знакомства с оперативной обстановкой и страной, а также для непосредственного контакта с источником, привлечённым Кулаком.

Следует подчеркнуть, что Кулак работал при многих резидентах, имена которых золотыми буквами вписаны в историю советской внешней разведки, трое из которых позднее занимали высшие посты в её руководстве.

Наши дни — игра продолжается?

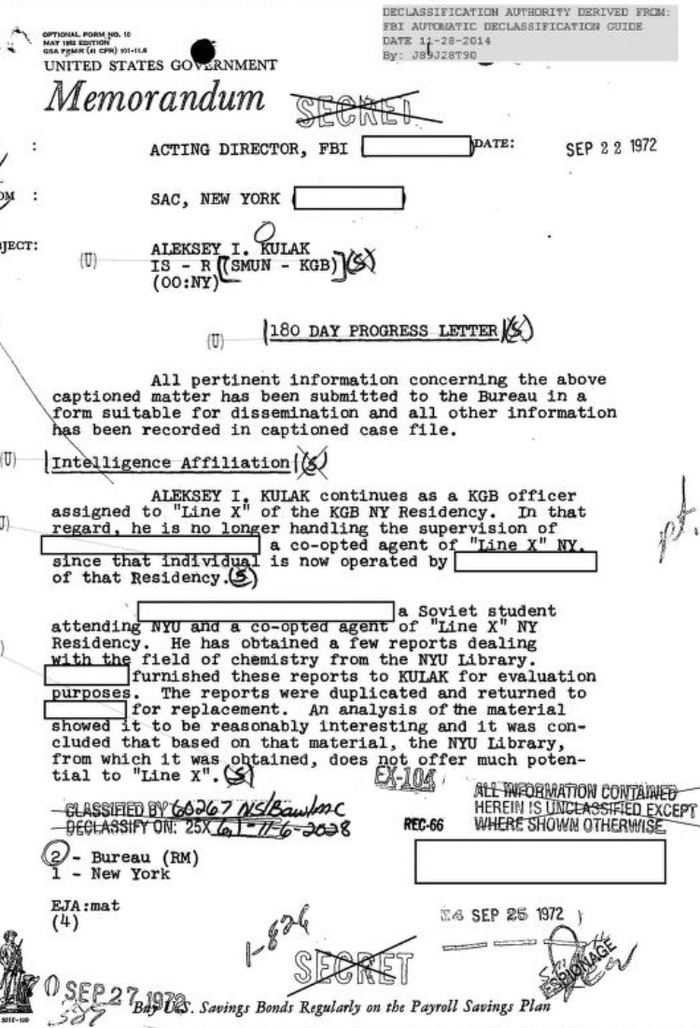

На протяжении последних десятилетий ФБР в соответствии с Законом о свободе информации частично рассекретило ряд оперативных документов с информацией, полученной в 1960-х годах от источника Fedora. И, что для нас особенно важно, в 2014–2015 годах была рассекречена часть документов в объёме более 500 листов из дела агентурного наблюдения за Алексеем Кулаком с 1961 по 1977 год.

Анализ первых из упомянутых выше документов, проведённый ветераном внешней контрразведки, позволяет предположить, что установить по ним личность агента и его совпадение с Кулаком невозможно.

При этом информация о событиях в резидентуре внешней разведки в Нью-Йорке, скорее всего, была получена ФБР с использованием технических средств контроля и проникновения, а также от агента «Х», известного сегодня как Дмитрий Поляков, работавшего в тот период в резидентуре ГРУ.

Нужно сказать, что, не считая сведений общего характера, Fedora имел весьма ограниченный доступ к информации по вопросам стратегических планов советской разведки в Америке, агентурной сети политической разведки и контрразведки, национальной безопасности или международных отношений СССР.

Разведывательная информация, которую обобщило ФБР, включая расположение, структуру, численный состав резидентуры, режим её работы, принадлежность и статус сотрудников, характер разговоров между сотрудниками, в том числе по делу перебежчика Юрия Носенко и убийству президента США Джона Кеннеди, представляла оперативный интерес разве что для контрразведывательных подразделений. А вот дело агентурного контроля за Кулаком заслуживает специального разбора.

Согласно отчёту от 23 мая 1962 года на имя руководителя разведывательных операций (главного инспектора) ФБР Уильяма Салливана неназванный осведомитель (источник) сообщил установочные данные на главу резидентуры КГБ в Нью-Йорке и сведения о разделении резидентуры на три направления (линии): политическое, научно-техническое и безопасности, указывая, что Кулак работает в научно-техническом.

На протяжении последующих лет агенты ФБР собирали о Кулаке любые данные из всех доступных источников, в том числе и от неизвестного нам источника внутри советской колонии, регулярно контролировали передвижения Кулака и его контакты вне резидентуры, а также его выезды и приезды на территорию США. Об этом составлялись соответствующие отчёты.

Более того, контролировались его банковские счета и движение средств по ним.

И самое удивительное, что данные о наличии у Алексея Кулака звания Героя Советского Союза были отражены в оперативном отчёте, датированном ноябрём 1976 года. Иначе говоря, эта информация стала доступна ФБР только по истечению почти 15 лет после предполагаемого контакта и только по сообщению неназванного источника (в отчёте он заретуширован).

Возможно, эту важную информацию они получили от заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН Аркадия Шевченко, работавшего несколько лет на американцев и ставшего перебежчиком в 1978 году.

Эпилог

В 1990-х и 2000-х годах СМИ безапелляционно причислили Кулака к стану предателей. Дошло до того, что стали тиражировать информацию о лишении его звания Героя Советского Союза и других наград на основании специального Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Однако один из авторов настоящей статьи, более года изучавший в Государственном архиве России наградные фонды Верховного Совета СССР и президента СССР, так и не нашёл каких-либо следов такого решения. Более того, все его боевые награды скреплены кровью и ранениями, два из которых были тяжёлыми.

Сегодня все рассуждения о возможных причинах и мотивах предательства Кулака относятся к категории предположений. Его никогда не допрашивали, приговор военного трибунала отсутствует. Умер он в 1983 году. Даже если допустить предположение о работе Кулака на американцев, его возвращение по окончании командировки в Москву вызывает ещё больше вопросов, чем мотивы гипотетического предательства.

В любом случае использование терминов «предатель», «агент ФБР» в условиях отсутствия официальных комментариев СВР России противоречит презумпции невиновности и порождает больше вопросов, чем ответов.

Дополнение

В дополнение мы бы хотели привести беседу с одним компетентным источником, которого назовём «Х».

А: Вы остаётесь на своей позиции, что Кулак не был предателем?

Х: Начну с того, что все разведки очень боятся разоблачений в собственных рядах и при малейшей возможности пытаются их замять.

Предательство — осознанное деяние человека. Это умышленное преступление, при котором составляется план, разрабатываются идеи, используется логика. Только потом происходит принятие решения о предательстве. Именно поэтому цена предательства высока. Человек не может стать предателем в момент злости или гнева.

Как правило, мотивы предательства располагаются в следующем порядке.

Во-первых, компрометация противником. Тут могут быть использованы любые ухищрения — от «медовых ловушек» до провокаций.

Во-вторых, материальная заинтересованность.

В-третьих, перерождение личности, желание остаться на Западе или социальный протест.

Кроме того, персонально для Кулака могли перестать существовать некоторые барьеры: а) он имел возможность встречаться с агентами ФБР с санкции руководства; б) он знал, что ему придётся рано или поздно представить результаты своей основной работы; в) у него произошла переоценка ценностей (советского мироощущения) и изменилось отношение к работе в КГБ вследствие реальностей «американского образа жизни» (именно эта версия использовалась ФБР в описании мотивации); г) он мог быть убеждён, что правила для других на него не распространяются.

Напомню, что 1961 и 1962 годы отличались возрастанием напряжённости между американским и советским руководством, а наши спецслужбы находились в высшей точке «холодной войны», на пороге горячей.

Разгром кубинских эмигрантов, высадившихся в «заливе Свиней», не охладил пыла «борцов за освобождение Кубы». Венская встреча Кеннеди и Хрущёва лишь ещё больше подогрела воинственный задор. Во втором полугодии 1961 и в 1962 году провокации против кубинского режима, в том числе и с использованием оружия, повторялись неоднократно, хотя и не в столь крупных масштабах. Более того, осенью 1962 года разразился Карибский кризис, при развитии которого человечество могло реально вступить в эпоху термоядерной войны.

И в этих условиях фронтовик, герой войны переходит к противнику? Мне представляется это маловероятным.

В условиях ограниченной информации меня не убеждают те предположения, которые были озвучены отдельными ветеранами разведки о предательстве Кулака. Очень мало фактуры, все их выводы базируются на косвенных данных. Скорее всего, они пошли на поводу шумихи в американской прессе и проявили излишнюю подозрительность. Лично для меня их характеристики Кулака как человека перевешивают чашу весов в пользу его невиновности. Но это моё субъективное мнение.

А: Как сложилась судьба Кулака после возвращения в СССР?

Х: Известно, что его командировка завершилась в 1976 году, и он продолжил работу в центральном аппарате разведки. Предполагаю, что ранения отразились на его здоровье и послужили причиной его ухода с оперативной работы. На всех праздниках, памятных датах или совещаниях всего КГБ он всегда приглашался в президиум, у меня была возможность увидеть соответствующие фотографии. Данных о его контактах со спецслужбами противника в открытом доступе нет. С 1981 года и до своей смерти Кулак работал заместителем ректора по режиму своего родного института. Мне удалось побеседовать с выпускниками, заставшими его в тот период, — не выделялся, обычный строгий, но справедливый руководитель.

А: Какие цели преследовали американские публикации, указывающие на наличие Fedora? И почему был выбран именно такой оперативный псевдоним — Шляпа?

Х: С моей точки зрения, это главный вопрос. Важно понять, почему именно в 1978 году пошла эта утечка. Не раньше и не позже. Что-то происходило, и происходило именно в американских спецслужбах. Могло ли это быть упреждающим прикрытием предательства Шевченко? Вполне. Переключив внимание на иной объект, пустив по ложному следу, можно было выиграть какое-то время для продолжения его работы. Могли бы это быть игры внутри самих американских спецслужб? Почему нет.

Нужно ещё помнить, что все 1970-е годы было жёсткое противостояние американских спецслужб с собственным правительством, начиная с Белого дома и заканчивая специальными комиссиями Сената и Конгресса. Тот же высший состав ЦРУ, а именно он допустил утечку про Fedora, дневал и ночевал в Капитолии.

В отношении Шляпы у меня нет версий, возможно, дань моде 1960-х, когда мужчины предпочитали именно этот головной убор. Хотя у агента, известного сегодня как Дмитрий Поляков, псевдоним был Цилиндр (головной убор).

А: А что это за история с гибелью не последнего человека в ФБР Уильяма Салливана? Ведь многие рассекреченные документы ФБР о Кулаке адресованы именно ему.

Х: В начале 1970-х между Гувером и Салливаном завершился многолетний конфликт, который привёл к отставке последнего. При этом ряд американских авторов считает, что Гувер очень высоко оценивал результаты работы Fedora, считая его лучшим приобретением ФБР за всю историю.

Я далёк от конспирологических теорий. По официальной версии, американский ветеран Второй мировой и «холодной войны» был случайно убит на охоте… Но для общего понимания картины отмечу, что несчастный случай произошёл в конце 1977 года на фоне многолетних скандалов, связанных с резкой критикой методов работы и целей деятельности американских спецслужб.

Салливан был убеждён, что Fedora работал под контролем КГБ и долгие годы водил Гувера за нос. Этой же позиции придерживался и Энглтон.

А: Можно ли говорить о том, что рассекреченные ФБР документы отражают реальную картину происходившего?

Х: Безусловно, нет. Спецслужбы всегда стараются максимально далеко запрятать свои тайны и даже в условиях внешнего воздействия, как-то предписание национального законодательства о свободе доступа к информации, у меня нет абсолютной уверенности в аутентичности рассекреченных документов. Возможно, имели место компиляции или фальсификация их содержания. В том числе с учётом информации, ставшей доступной много позже, включая период написания отдельными ветеранами советской разведки мемуаров о своей работе.

А: Однако как тогда объяснить наличие у американцев задокументированной информации о принадлежности отдельных сотрудников советского диппредставительства к составу резидентур КГБ и ГРУ и другие данные?

Х: Как ни тяжело в этом признаться, но считаю, что у ФБР всё-таки был источник. Кто он или что? Сегодня нам известен генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков, который в бытность своей работы в США пошёл в 1961-м на сотрудничество с ФБР. Но насколько он мог обладать информацией о внутренних процессах в резидентуре КГБ — это вопрос.

Особняком стоит информация, которую ФБР многие годы получало в рамках операции SOLO, связанной с работой под их контролем одного из видных функционеров американской компартии, контактирующего с сотрудниками резидентуры и центрального аппарата нашей разведки во время его поездок в СССР.

Я обратил внимание, изучая отчёты с грифом Fedora, что часть информации о событиях (разговорах) в нашей резидентуре шла в ФБР фактически в онлайн-режиме, в тот же или на следующий день. Если не технические средства съёма информации и высокопродуктивная работа аналитиков ФБР, то я больше склоняюсь к версии о том, что в рядах резидентуры всё-таки был предатель, но явно на низовых должностях (общая неуверенность при идентификации сотрудников, информация на уровне слухов и обмена мнениями в курилке и т. п.). А если он был, и он не упомянутый Поляков, то мы пока не знаем, кто он.

Важно понимать, что в 1960-х годах сотрудников резидентуры в Нью-Йорке было не более 50 человек, имена большинства нам известны, непосредственно в направлении НТР было максимум 10–15 человек.

Однако та информация, которая содержится в отчётах ФБР с грифом Fedora, скорее, свидетельствует о принадлежности источника к политической линии резидентуры. Кстати, в отчётах упоминается и Олег Калугин как объект наблюдения.

А: И в завершение рассматривается ли возможность того, что контакты Кулака были санкционированными, что он играл свою партию в неведомом нам противостоянии спецслужб?

Х: Вероятность того, что такая операция (подстава для вербовки) проводилась без одобрения Центра, почти исключается. Тогда о ней должны остаться хоть какие-то следы в архивах КГБ (СВР). Наши спецслужбы, как правило, не комментируют подобные ситуации и инциденты.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на профессиональный путь одного руководителя резидентуры в Нью-Йорке, человека, отличавшегося собственным и независимым мышлением, умевшего идти на риск и брать на себя персональную ответственность как за успешные решения, так и за просчёты.

А психологический портрет и жизненный опыт Кулака очень благоприятен для таких игр. В те годы могли использовать любой способ противодействия противнику и введения его в заблуждение, даже ценой передачи ему достоверной или почти достоверной информации. И тут вопрос только в конечных целях.

Один из ветеранов научно-технической разведки склонялся к версии работы Кулака на американцев. Но именно в практике работы этого ветерана была операция, когда руководство разведки в лице упомянутого выше человека предложило ему большую игру, в рамках которой он выступил «предателем» и долгие годы водил за нос спецслужбы двух враждебных нам государств.

Авторы :АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ, АНДРЕЙ ВЕДЯЕВ