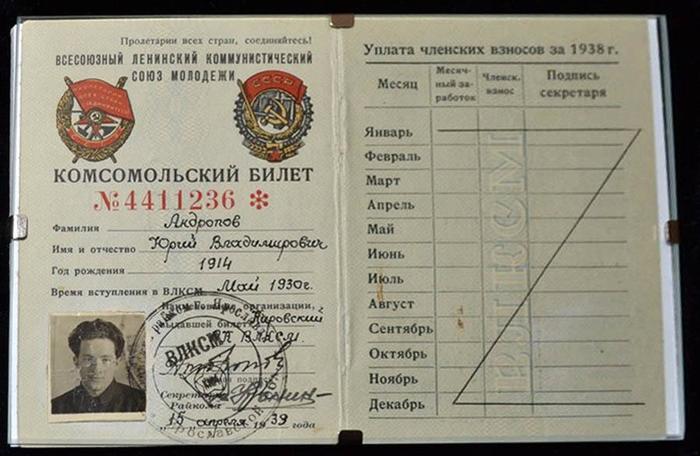

В СССР было в порядке вещей, когда партийные вожди скрывали свои настоящие имена. Но у Андропова тайной стало всё — от происхождения до информации о первой семье. А на графу "Национальность" он просто не обращал внимания.

Хотя генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов пробыл у власти только 15 месяцев, он заслужил в народе прозвище "железный генсек", ибо правил железной рукой. Многие чиновники бледнели от страха при упоминании его имени и называли его "вторым Сталиным". И уж совсем недаром ещё одним прозвищем Андропова было "чекист" — его он заслужил на посту председателя Комитета государственной безопасности, на котором находился целых 15 лет — с 1967 по 1982 год.

Пролетарий или буржуа

Но мало кто знает, что недоброжелатели называли "железного генсека" "ювелиром", как бы намекая на его не совсем пролетарское происхождение.

Оказывается, дед Андропова — финский еврей Карл Флекенштейн — держал в Москве магазин "Ювелирные вещи" в доме № 26 на Большой Лубянке, который сейчас по иронии судьбы находится по соседству с управлением ФСБ.

Флекенштейн торговал ювелирными изделиями и часами. Любопытно, что все данные о матери "железного генсека" были по старой доброй традиции засекречены, а сам Андропов отговаривался тем, что она-де была всего лишь приёмной дочерью Карла Флекенштейна, который то ли женился на женщине с ребёнком, то ли удочерил подкидыша. Буквально на смертном одре это рассказал врачу сам Андропов. Тем не менее отчество у матери Андропова осталось от деда — Евгения Карловна. Местом рождения Андропова числится станция Нагутская в Ставропольской губернии, где он вроде бы появился на свет в 1914 году. Однако, по архивным данным, с 1913 по 1915 год Евгения Карловна работала учителем музыки в женской гимназии.

По поводу её отъезда из Москвы в годы Первой мировой войны Андропову пришлось однажды писать объяснительную. Он отговорился тем, что уехать её заставили антинемецкие погромы, под которые попал и ювелир Флекенштейн. Сам Флекенштейн скончался в 1915 году: оказался не в силах пережить стресс от потери имущества.

Про отца Андропов писал, что тот был "из донских казаков, служил на железной дороге контролёром и в 1915 году был переведён на станцию Беслан. Он учился в институте путей сообщения, но был исключён и скончался в 1919 году от тифа. Мать снова вышла замуж — за помощника машиниста.

Но это только одна из версий биографии "чекиста". А их было много. В разных анкетах Андропов указывал разные даты. При поступлении в речной техникум в Рыбинске он указал, что отец умер в 1916 году. Во время "большой чистки" 1937 года писал, что мать родилась в семье ремесленника, скончалась в 1929 году, а позже продлил её жизнь до 1931 года и подправил анкету: получалось, что она "родилась в семье прачки из Рязани" и её усыновил "часовых дел мастер".

Чтобы убедить товарищей по партии в чистоте своего происхождения, Андропов ссылался на тётку, которая жила у него. Правда, взять у неё показания так и не смогли: пожилая женщина вдруг умерла. У проверяющих остались подозрения, что она была лишь гувернанткой в семье ювелира.

Есть версия, что Владимир Андропов был отчимом мальчику. А отцом мог быть совершенно другой человек. Недаром в 1937 году прошёл слух, что он был "царским офицером". Так постепенно происхождение из семьи благополучного буржуа сменилось в анкете Андропова пролетарским. При всём при этом он считался чуть ли не единственным в ЦК КПСС, кто не имел в биографии ни белых, ни чёрных пятен.

"Дети голодают и ходят без обуви..."

Но непролетарское происхождение не было главной тайной Андропова. Его главной тайной была первая семья. Он сильно менялся в лице, когда его спрашивали о ней.

— Мало кто знает о его проблемах с первой женой, с сыном от первого брака... — вспоминал внук Леонида Брежнева Андрей. — Рассказывают, он становился белым как бумага, когда его спрашивали про первую супругу или про автобиографию периода 1933–1935 годов.

В 1935 году на последних курсах техникума Андропов начал ухаживать за ровесницей Ниной Енгалычевой. Девушка была перспективной невестой, дочерью управляющего Череповецким отделением Госбанка. Она была студенткой того же техникума, но училась на другом факультете.

Говорили, что Юрий очень красиво за ней ухаживал, а когда она уехала в Ленинград работать, съездил и вернул назад, чтобы сыграть свадьбу. Попробуй перед таким устоять! Вскоре в молодой семье появилась дочь Евгения, а когда молодые переехали в Ярославль, родился второй ребёнок — сын Владимир. А Нина пошла работать в Ярославский архив НКВД.

Видимо, карьера, которая занимала все мысли молодого мужа, стала камнем преткновения в семье. Отношения быстро охладились. Поэтому, когда в 1940 году Андропов получил назначение в Карело-Финскую ССР на должность первого секретаря ЦК Ленинского комсомола, жена наотрез отказалась следовать за ним и осталась с детьми в Ярославле.

Сложно сказать, что могло произойти. Быть может, причину следовало искать даже не в отношениях, а в каких-то событиях, которые предшествовали браку. Могла ли Евгения знать про Андропова какой-нибудь компромат? Нелицеприятную историю, случившуюся с ним в техникуме? Неизвестно.

Ни Андропов, ни Енгалычева никогда никому не говорили о причине развода. Была ли это измена? Или они просто "не сошлись характерами"? Или же Евгения узнала о муже нечто такое, что повергло её в шок? Или, наоборот, что-то открыло Андропову глаза на жену?

Уехав, Андропов просто вычеркнул её из жизни. Первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов писал, что Евгения "забрасывала нас письмами с жалобой на то, что он мало помогает детям, что они голодают и ходят без обуви, оборвались. И мы буквально заставили Юрия Владимировича помогать им".

В начале войны Андропов всё-таки прислал письмо — с просьбой о разводе. Евгения ответила, что согласна, и будущий "чекист" быстро женился во второй раз — на Татьяне Лебедевой. Летом 1941 года у пары уже родился сын Игорь. Тот же Куприянов вспоминал, что не отправил

Андропова в те годы партизанить только потому, что ему было жалко его: тот прикрывался "номенклатурной бронью, своей болезнью, женой и ребёнком".

Андропов действительно жаловался на болезнь почек. Согласно официальной биографии, его сняли с воинского учёта из-за диабета. Не любил сына, но любил вторую жену.

Скрывать Андропову было что. Сын от брака с Евгенией Владимир пошёл по кривой дорожке. Был судим. После отсидки уехал в Тирасполь, работал на швейной фабрике механиком, женился на простой девушке из старообрядческой многодетной семьи. В браке появилась дочь Евгения.

Сын Владимир умер рано — в 35 лет, поговаривали, что из-за хронического пьянства. Андропов на похороны не приехал, не приехала на похороны и мать: была занята вторым разводом. Лишь однажды Андропов навестил сына и невестку, убедился, что внучка хорошо учится. Правда, по его просьбе молодой семье выделили квартиру. Лишь много позже Андропов распорядился перенести прах сына в Москву.

Во втором браке у Андропова тоже было двое детей — сын и дочь. Татьяна Андропова была под стать мужу — сильная женщина. Говорили, что Андропов отдавал ей всю зарплату до копейки и терпел любые капризы. А капризов было много. В 1956 году Татьяна Андропова из окон посольства своими глазами видела зверства восставших в Венгрии.

После этого она стала панически бояться толпы и открытых пространств. Из-за этого не могла выполнять обязанности "первой леди", когда муж стал секретарём ЦК КПСС, и жила настоящей затворницей. Но Андропов, у которого, наоборот, карьера после Венгрии пошла на взлёт, всё ей прощал и до самого конца нежно заботился о жене. Говорят, даже на смертном одре, в больнице, где Андропов умирал от сухого некроза, он писал ей стихи.