LanderVI

Невидимый полет

ИГОРЬ ВИШНЯКОВ,

журналист

Невидальщина —

не небывальщина.

Русская поговорка

Впервые о «невидимом» самолете мне рассказал вскоре после войны бывший капитан авиации Артур Владимирович Вагуль. Выйдя в запас, ехал он учительствовать в городок Лунинец, что на западе Белоруссии ; до Калинковичей мы были с ним попутчиками.

Не поверил я тогда бывшему капитану, просто не мог поверить. С другой стороны, рассказывая, он вспоминал такое множество подробностей, что выдумывать их было вроде бы ни к чему.

Но прошло потом лет двадцать, и никто больше, кого ни спросишь, абсолютно ничего о таком самолете не слыхивал: ни старые летчики, ни конструкторы, ни сотрудники музеев, архивов... Даже когда в научной литературе появилось наконец упоминание о «невидимке» (пока единственное и очень короткое [1] ), все равно ни историки техники, ни бывалые авиаторы ничего не добавили к нескольким опубликованным строчкам. Одни (например, известный конструктор легких самолетов В. Грибовский) пытались, как-то истолковать «эффект невидимости» — хотя бы, как рекомендует теория вероятностей, установить интервал, в котором заключена неизвестная величина; другие (а их было явное большинство) предпочли наипростейшее объяснение, раз уж с самим фактом спорить теперь не приходилось: был-де это обыкновенный камуфляж. Защитная окраска и прочие мероприятия, делающие самолет малозаметным снизу, на фоне неба, и сверху, на фоне земли.

Но обычный камуфляж не дал бы столь значительных результатов... Впрочем, вот эта история и некоторые к ней комментарии.

Фамилия — Дунаев, имя-отчество неизвестны

На большую военно-воздушную базу самолет привезли поздней осенью 1937 года, ночью. Что за база, где она располагалась, Вагуль, понятно, не сказал. На севере где-то, в хвойном краю. Сильные прожекторы возле контрольно-пропускного пункта осветили гусеничный тягач, многоколесную платформу-прицеп, на платформе — зачехленный фюзеляж и отдельно крылья в деревянных колодках, также полностью зачехленные. Стойки шасси, колеса, оперение, лопасти винта — все было обернуто плотным брезентом. От пыли, дождя самолеты так тщательно не укрывают. Значит, машину чехлы защищали, верней всего, от чересчур любопытных глаз. И близко к ней подойти никто не мог: мотоциклисты, сопровождавшие платформу, не подпустили к самолету даже помощника дежурного по части старшего авиатехника Вагуля.

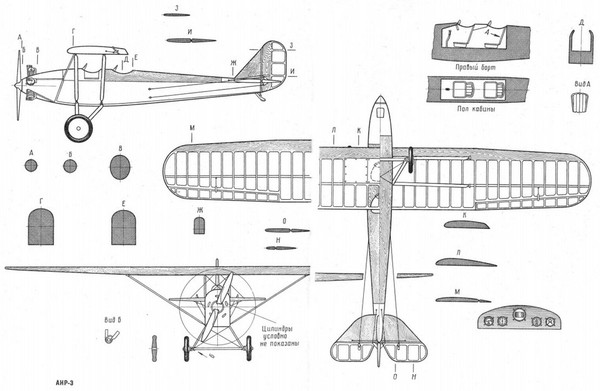

Судя по общим размерам и формам, прорисовывавшимся под брезентом, это был легкий моноплан с высоко расположенным крылом на подкосах. Так называемый парасоль с тонким ферменным фюзеляжем и, по-видимому, с маломощным мотором-звездой воздушного охлаждения. Наверняка самолет не боевой и не скоростной, а учебный или связной, доработанный, приспособленный для каких-то испытаний. Вот и все, пожалуй... Ворота распахнулись, тягач потащил платформу по широкой расчищенной просеке и дальше через летное поле, к опытному ангару в полукилометре от прочих аэродромных служб. В этом ангаре работали бригады, присланные с заводов и из конструкторских бюро. Что там делалось, знало только командование базы.

А утром в части появился пожилой товарищ, для него вот уже с неделю как освободили целую комнату в комсоставском общежитии. Фамилия пожилого была Дунаев, имя-отчество неизвестны. В армии тогда не называли друг друга по имени-отчеству, и Дунаева не стали так называть. Да и был он лицом гражданским — и не то чтобы по одежде, это само собой, а по всей вольной манере поведения. Но привез его «бьюик» с армейским номером, и шофер был из округа, к тому же не рядовой, а с «кубарями» в петлицах. Оставив в комнате чемоданы, они сразу по-ехали к штабу. В тот же день связисты провели в эту комнату полевой телефон.

Кто же он, этот Дунаев? Если конструктор, то, надо полагать, крупный. Но в книгах по истории авиации я нашел только одного конструктора по фамилии Дунаев. До революции он работал в мастерских школы летчиков-наблюдателей под Киевом, строил там скоростной биплан, также оставшийся в литературе «самолетом без названия» — никаких документов о нем не сохранилось, есть только фотографии и устные свидетельства. Возможно, что это тот самый Дунаев, хотя и маловероятно.

День испытаний.

Вывели дунаевский самолет (так его уже окрестили на базе) и два истребителя И-16. Один из них был двухместный, «спарка». В переднюю кабину «спарки» сел кинооператор с аппаратурой.

По сравнению с истребителями таинственная машина и правда выглядела обычным небесным работягой, вроде какого-нибудь связного, санитарного или для первоначального обучения — если б не ее ярко блестевшая под солнцем обшивка. Это мог быть отполированный металл, но до войны такую полировку если и применяли, то редко. В остальном лее самолет был как самолет, напоминал всем знакомый У-2 (только моноплан). Скоростенка, надо полагать, километров 150—200, не больше. Подкосы, расчалки, две кабины без фонарей, с козырьками...

Летчик, поговорив с механиком, занял свое место. Приехало начальство, военное и гражданское, и с ними Дунаев. Он стал немного впереди, один.

Необыкновенное началось сразу же, как только заработал мотор. Этого ждали: слух, что ждать надо именно запуска мотора, уже прошел по базе, поэтому зрители запомнили все детали. Донеслось, как полагается, ослабленное расстоянием «От винта!» и «Есть от винта!», потом из патрубков по бокам капота вырвались синие струи первых выхлопов, и тут же, одновременно с нарастанием оборотов, самолет начал исчезать из виду. Начал, говорил капитан Вагуль, истаивать, растворяться в воздухе...

Что он разбегается, набирает высоту, можно было определить уже только по перемещению звука к лесу и над лесом. (Следом немедленно поднялись оба истребителя: один стал догонять «невидимого», а со «спарки» это снимали. Съемка велась и с земли, одновременно с нескольких точек.)

Погони не получилось. Истребители потеряли «невидимку». И зрители его потеряли. То есть несколько раз над полем, над городком, в совершенно пустом небе медленно прокатывался близкий звук его мотора, а истребители в это время метались совсем в другой стороне. Может быть, из соображений безопасности... Так продолжалось минут тридцать, и все убедились в бесполезности «погони». Истребители сели и отрулили с полосы. Летчики подошли с докладами к командиру базы...

Как стало известно, и съемка с земли ничего не дала (или, если угодно, дала слишком уж много). Операторы наводили объективы на звук, все небо, говорят, обшарили, но ни в одном кадре потом не обнаружилось ничего, кроме облаков. Даже тени того самолета не оказалось.

Вскоре он тоже сел. Слышно было, как он катился по бетонке, как остановился невдалеке от группы командования и развернулся. За бетонкой полегла трава под воздушной струей от невидимого винта.

Затем обороты упали, мотор стал затихать, и самолет опять «сгустился» на полосе, как джинн из арабской сказки.

Других сведений нет...

Окончание нужно?

Напомните название игры

Играющие люди, помогите вспомнить игру на ПК. Примерно середины 2000, на выбор 4 королевы стихий. Соответственно - 4 рода оружия. Сама игра представляла собой осаду замка, надо было долбить его и орудия противника катапультами и подобными штуками. Было развитие вооружения, помню дирижабли можно было строить. Дом Каменьщика отвечал за постройки всего. Собственно - это все, что запомнилось. Искать пробовал. Ну никак.

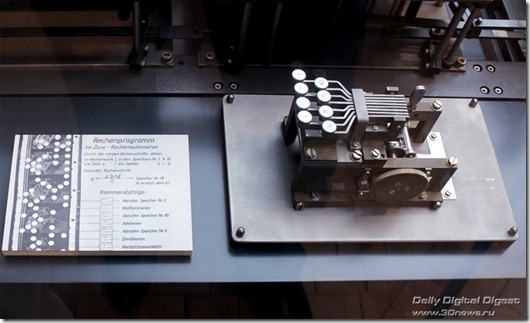

Компьютер “Z1” Конрада Цузе

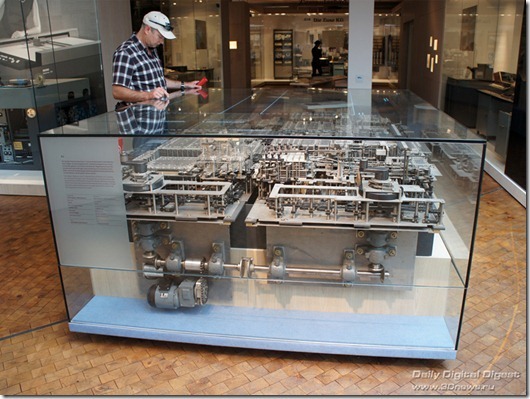

Есть в Берлине музей широкого профиля - Немецкий технический музей. Любителям самобеглых повозок в нем вряд ли будет интересно — автомобилей там немного — зато всем, кто интересуется компьютерами, посетить это место непременно стоит. Дело в том, что здесь хранится модель первого в мире компьютера. Причем эта модель воссоздана именно тем человеком, который в свое время сконструировал и собственноручно создал оригинал — Конрадом Цузе. Хотя жить и работать Конраду Цузе приходилось и в других местах, родился он в Берлине, в нем же получил образование и здесь же в 1938 году сконструировал и воплотил в железе свой первый компьютер, получивший по первой букве фамилии автора незамысловатое название Z1.

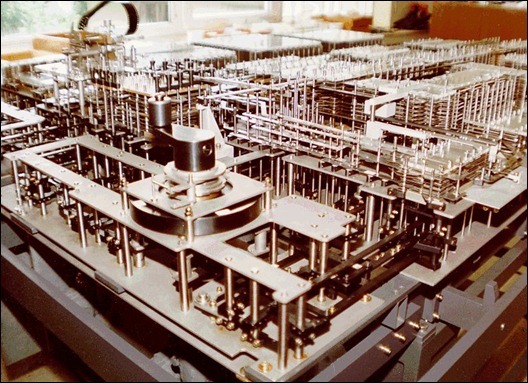

Транзисторов или даже электронных ламп в Z1 найти не удастся: эта вычислительная машина была создана за 6 лет до начала использования ламп в вычислительной технике. Z1 — компьютер полностью механический, разве что привод электрический.

Тем не менее, эта вычислительная машина содержала практически все элементы современных компьютеров, была программируемой, работала с двоичным кодом и оперировала 22-битными числами с плавающей запятой — что давало возможность проводить вычисления как с очень большими, так и с очень маленькими величинами.

Процессор Z1 работал на частоте 1 Гц, машина была способна выполнять одну операцию сложения в секунду (умножение происходило значительно дольше, поскольку было реализовано как последовательное сложение), объем памяти составлял 0,17 Кбайт.

Программы — у компьютера была система из 9 команд — вводились с помощью перфоленты. В модели Z1 использовалась бумажная лента, однако при разработке Z2 в качестве основы выступала уже 35-миллиметровая кинопленка. Пленка была выбрана Цузе по той простой причине, что его дядя (иные источники говорят о дедушке, но на сопроводительной табличке в музее указан именно дядя) работал на крупнейшей германской киностудии того времени — Universum Film AG — и мог поставлять племяннику отработанную пленку в достаточных для его целей количествах. Поскольку Цузе создавал свою машину без участия государства или крупных компаний, в основном на деньги друзей и родственников, экономия была более чем уместна.

В 1945 году компьютер был уничтожен во время бомбардировок вместе со зданием, где находилась компания Цузе.

Источник: http://www.softmixer.com/2011/07/z1.html