Krasnoordynka

Компьютерные игры и пропаганда

В игре же игрок не просто может, он в некотором смысле обязан им управлять — игровая история просто не пойдёт дальше, если этого не делать. В сколь бы узкие рамки сюжет игры ни загонял бы игровой процесс, но человеческое восприятие так устроено, что даже минимальная причастность к управлению событиями (пусть даже на уровне «вовремя нажать на кнопку» или «выбрать один вариант из двух») многократно усиливает эффект отождествления. Там, где читатель пассивно следит за развитием событий, игроку кажется, что он их направляет. И в целом ряде случаев даже так и есть: действия игрока могут значительно изменить игровое положение вещей.

Эффект этого столь радикален, что большинство игроков никогда не говорит «мой персонаж», они всегда скажут «я». Это я бежал, стрелял, покупал, говорил. Но в случае с книгой в Ленского стрелял однозначно Онегин, а никак не читатель.

Ситуация при этом двояка. С одной стороны, игрок действительно решает сам, с другой стороны, сам он всё равно решает лишь отчасти, поскольку игра своими выразительными средствами подталкивает его к решению. Правильному решению. Правильному — с точки зрения создателей игры. Однако иллюзия того, что «я додумался до такого своим умом, меня никто не неволил», в этом случае столь сильна, что может обмануть даже бывалых.

Одно дело прочитать о решении персонажа, и совсем другое — «принять» его от его лица. Здесь возможности для пропаганды просто огромны: игрок желает продолжить игру, и потому совершает то, чего от него хотели сценаристы. И таким образом не просто на словах соглашается с их установками, но на деле подтверждает своё согласие. Естественно, пропагандистское влияние в этом случае куда более сурово, чем от книг или фильмов.

В качестве наглядного примера пропаганды, передаваемой через игры вышеописанным способом, мне вспоминается аддон к игре «Operation Flashpoint» (тут я не совсем помню, какой из, поскольку давно это было, но важно не столько название, сколько сам пример).

Смысл сюжета в игре сводился к тому, что в конфликт в некоторой недавно ещё социалистической стране вмешивается Советский Союз. Один из советских военнослужащих (от лица которого и ведётся игра) сначала участвует в означенной войсковой операции, однако через несколько миссий переходит на сторону партизан и дальше воюет уже против советской армии. При этом в сюжете игроку как бы даётся выбор — он может перейти на сторону «защитников свободы» уже в первой миссии, а может упорно выполнять присягу, которую он, конечно, в реальном мире не давал, но по игровым условностям — видимо, да.

По замыслу сценаристов игрок переметнётся к партизанам уже в конце первой миссии: с одной стороны ведь тоталитарный совок, а с другой — борцы за свободу, выбор, таким образом, очевиден. Но если уж вдруг попадётся кто-то упорный, то фиг с ним, пусть посопротивляется — дальнейший сюжет по-любому всё направит куда надо.

Правда, этот, казалось бы, беспроигрышный вариант давал сбои: многие игроки (особенно родом из СССР) упорно не желали делать того, что им рекомендовали сценаристы. В общем случае можно было бы, разумеется, развить оба варианта сюжета до конца и позволить игроку дослужить весь положенный срок, не перемётываясь к врагу (или к другу — по версии авторов игры), но этого разработчики не сделали: при некотором небольшом количестве отказов игрока просто расстреливал без суда и следствия некий советский офицер (или даже генерал — я не помню). Расстреливал, что характерно, как раз при выбранном варианте, означавшем, что на сторону «борцов за свободу» солдат не переходит, а сохраняет верность присяге. Полный бред, да. Можно было бы хитрее.

Но так зато получилось нагляднее в плане раскрытия описываемого в данной статье психологического эффекта: при наличии иллюзии свободы условия, задаваемые игрой, на самом деле весьма жёсткие.

Если бы советская армия по игре творила бы полный беспредел — всё можно было бы списать на игровую условность. Моральные установки ведь никто не отменял, поэтому присяга присягой, но возмущение объективным беспределом могло бы её «перевесить». В игре же вместо этого подразумевалось, что переметнуться следует практически просто потому, что это — советская армия. Как может порядочный человек в ней состоять?

Они тебя сами без причины укокошат или ты сам возмутишься их бесчинствам, но в любом случае ты будешь прав, если уйдёшь от них к нам. По всем человеческим понятиям прав. Никто же не осудит солдата гитлеровской армии за то, что он из неё сбежит и даже пойдёт после этого против неё сражаться, — не участвовать же ему в массовых убийствах гражданских, включая детей. Так вот, с советской армией всё так же. Ты сделал правильный выбор.

Хотя на самом деле за тебя его сделали сценаристы. Бесчинства на самом деле творит не СССР, не советская армия, не коммунисты, не русские, а какие-то нарисованные ублюдки, которых тебе показали в игре. Просто сценаристы по собственному произволу назвали их «коммис», «совьетс» или «рашнс».

Принимая решение — после созерцания ли нарисованных преступлений или потому, что иначе игра не продолжится, — ты машинально примерял произвол сценаристов на реальность. То, что они «коммис», — условность, но стрелял в них ты уже гораздо менее условно.

Оружие было ненастоящим, но на кнопку всё равно нажимал ты. Это не значит, что ты ровно так же нажал бы и на спусковой крючок пистолета — нарисованный пистолет мозг без проблем отличает от настоящего. Но вот в идеологическом плане ты в этот момент как бы для себя принял, что реальные «коммис» отчасти именно такие, как показаны в игре. Это не абстрактные «синие» или «красные» и даже не абстрактные «русские» или «американцы», как две идентичные противоборствующие стороны в сетевом шутере. Нет, тут уже это те самые «рашнс», поскольку у этой игры есть сюжет. Ассоциации в этом случае у тебя всё-таки останутся.

Если в какой-то компьютерной стратегии у «России» есть игровой национальный бонус «заваливание трупами», то и это ты тоже чуть-чуть запомнишь. Страна-то нарисованная, но название у неё — настоящее. Национальный бонус — как бы для оживляжа, но он накладывает отпечаток на игрока: тот, конечно, волен не пользоваться бонусом, но ведь бонус преимущества таки даёт, а потому «играя за Россию, надо заваливать врагов трупами», «зерг-раш — вот русский метод», «совьетс не жалеют ни чужих, ни своих».

Тут, впрочем, надо оговориться: не следует воспринимать вышесказанное как указание на то, что создатели вообще каждой игры сознательно проталкивают определённую идеологию в широкие массы через своё творение. Как и в случае с фильмами, это далеко не всегда так. Авторы большинства произведений не состоят в спецслужбах и не контролируются ими. Однако даже в случае полного отсутствия контроля со стороны «сил зла», они всё равно выступают трансляторами собственного мировоззрения. Которое, в свою очередь, сформировано средой, в которой они живут. Если в этой среде есть антисоветизм, русофобия или что-то подобное, чисто статистически большинство авторов будут транслировать именно их, даже не отдавая себе в этом отчёта.

Им мог никто не говорить напрямую: «в своей игре изображайте коммунизм строго в чёрных тонах!» — они это делают просто потому, что таково наиболее распространённое в их стране мнение. Сформированное в том числе целенаправленной пропагандой. Более того, они могут быть даже уверены, что «всегда сражались на стороне добра». Но они вот так видят обстоятельства: через призму былой холодной войны, антисоветской и русофобской пропаганды. Там — зло, поэтому мы наделим его характерными чертами зла, как мы его себе видим. Пусть совьетс расстреливают своих без причины. А ещё у них в Сибири живут бесчисленные орды отморозков, которых «рашн коммис» волной, не считая, гонят на пулемёты.

Чисто машинально в целом ряде игр мы выступаем в роли этого самого «они же зла». Нам, нашей истории, нашей стране приписывают те черты, которых у нас никогда не было. И не только нашим — любым, которые находятся в некоторой оппозиции к родине авторов игры. Машинально ли, по чьему-то наущению ли, но в игровую концепцию закладываются некие представления о «не своих».

За границей далеко не все люди — сволочи, поэтому многие разработчики пытаются «быть объективными». Но по причине того, что противостояние всё-таки присутствует, даже то, что казалось им добросовестной объективностью, будет немного смещено. Чуть-чуть в пользу их и чуть-чуть против пользы им чужих.

Наложит ли это отпечаток на сознание? Безусловно. Не так, чтобы превратить русофила в русофоба, но наложит. Чуть-чуть. Но общее отношение складывается как раз и суммы таких «чуть-чуть» в самых разных сферах. Особую роль сыграют те сферы, где воздействие на сознание особо сильно́ — в частности, компьютерные игры.

Некоторые, не исключено, подумают, что смысл данного текста в том, чтобы подвести читателя к мысли «иностранные компьютерные игры надо запретить», но нет. В настоящее время крайне вредно запрещать иностранную культуру. И одновременно с этим невозможно её запретить.

Надо не её запретить, а свою усилить. В культурном поле, включающем в себя и компьютерные игры, должен быть паритет, а не абсолютное доминирование одной стороны над другой. Паритет позволяет, с одной стороны, предоставить годную альтернативу тому, что при доминировании заявляется без альтернатив, а с другой стороны, не вызвать у граждан впечатление «они от нас всё скрывают!». «Скрывают Правду!».

Запретом такого паритета добиться невозможно — только наращиванием выпуска своего. Не лубочно-халтурного, а в современных формах выражающего взгляд на себя и на человечество в целом, на историю и на отношения между людьми.

Источник - http://red-sovet.su/post/13398/computer-games-and-propaganda

Что такое коммунизм

Итак. Что такое коммунизм?

Нет, правда. Перво-наперво, это следующая за капитализмом социальная формация, которая разрешит все противоречия капитализма. Каковы же её признаки:

1. Отсутствие частной собственности.

Общественное производство, общественное потребление и общественная собственность на средства потребления. Все средства производства и предметы личного потребления находятся в общественной собственности. Если с обобществлением средств производства все, как правило, соглашаются, то вот общественная собственность на предметы личного потребления вызывает у граждан ассоциации с традиционным перестроечным мифом про общие зубные щетки. Нет, товарищи, общественная щетка – это не значит, что ей будут чистить зубы соседи по дому. Это значит, что вы ее не можете продать, сдать в аренду или передать по наследству, но право использования за вами сохраняется. Пример – советские квартиры. Они не были в собственности граждан, однако это не мешало никому в них жить.

2. Ликвидация товарно-денежных отношений и явлений, с ними связанных

Развитое производство позволит обеспечить пресловутое изобилие, когда любые товары и услуги станут бесплатными.

3. Претворённый в жизнь принцип "Каждый по способностям, каждому по потребностям".

Человек будет брать от общества ровно столько, сколько ему действительно нужно.

4. Снятие всякого отчуждения, прежде всего - отчуждения труда и вытекающего из него отчуждения потребления.

Отчуждение труда – это «превращение деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним самим и враждебную ему, и связанное с этим превращение человека из активного субъекта в объект общественного процесса». Если разъяснить проще, то неотчуждаемым трудом является тот, в котором человек имеет личную заинтересованность, мотивацию на него, а не вкалывает в силу необходимости. При коммунизме отчуждаемый труд заменяется на труд как способ изменения реальности, а время больше не делится на личное и рабочее. Отчуждение потребления (=символическое потребление, то есть вещи оцениваются не по их потребительским свойствам, а по тому, что они символизируют) прямо вытекает из отчуждения труда.

5. Отсутствие разделения труда

У классиков под преодолением разделения труда понимается то, что в зависимости от производственной необходимости человек будет постоянно менять род деятельности, и пожизненных профессий не останется. Сегодня ты архитектор, завтра врач, послезавтра инженер. То есть речь идет о постоянной смене рода деятельности, для того, чтобы человек был всесторонне развит, а не становился узким специалистом в одной области, который не имеет представления о всех других областях. Чем то подобным занималось советское образование, когда кроме узкоспециализированных предметов давался фундаментальный базис по всему спектру научного знания. Однако с развитием науки объем знаний увеличивается настолько, что подготовить специалиста во всех областях просто невозможно, или же подобное обучение займет всю жизнь. Решить эту проблему помогут технологии. Скорее всего, автоматизация и компьютеризация дойдет до такой степени, что все люди станут условными программистами, а все необходимые знания будут содержаться в электронной памяти, которую мозг через определенный интерфейс будет воспринимать как свою собственную.

6. Устранение противоречия между городом и деревней

7. Устранение противоречий между физическим и умственным трудом (очевидно, что весь ручной труд будет автоматизирован, и, соответственно, противоречие снимается)

8. Общественное воспитание детей

9. Отмирание религии

10. Исчезновение института брака - возникновение свободной моногамной семьи.

Исчезновение товарно-денежных отношений и частной собственности приведёт к тому, что сами люди больше не будут подчинены этим институтам. Более будет невозможной товарная продажа интимных услуг, то есть — банальная проституция.

С другой стороны, исчезнет рабское, собственническое положение одного из партнёров в семье. Когда этот партнер целиком и полностью находится на содержании у другого партнёра, что предоставляет последнему возможность принуждать первого к чему бы то ни было.

Окончательно исчезнет институт сватовства, формы договорного и неравного брака. В значительной степени, сам институт брака окажется бессмысленным, так как совершенно не понятно, с какой целью необходима «юридическая» регистрация двух равных и свободных людей, которые не могут быть связаны друг с другом ничем иным, кроме как чувством взаимной любви. Напомню, что более семья являться минимальной экономической/хозяйственной единицей общества не будет.И только в отношении семьи будущего можно применить распространённое сейчас определение термина «Семья это — высшая форма союза между мужчиной и женщиной, основанного на взаимном согласии.»

Исчезнут в свою очередь и любые проявления полового сексуального взаимоотношения, которые основываются на чём-либо кроме близости двух людей. То есть, исчезнет статусное сексуальное поведение и насилие, использование сексуальной тематики в маркетинге (как и само явление маркетинга) и т.п.

11. Отмирание государства как орудия подавления и любого права, подразумевающего наличие аппарата систематического принуждения. Государство будет ещё необходимо при социализме как некое революционное и преходящее образование, необходимое для подавления сопротивления отстатков буржуазии. С уничтожением классов государство отомрёт за ненадобностью, а общество перейдёт на саморегулирование, где управление перестанет быть особой функцией особого слоя людей, а станет всеобщей обязанностью.

Рот Фронт!

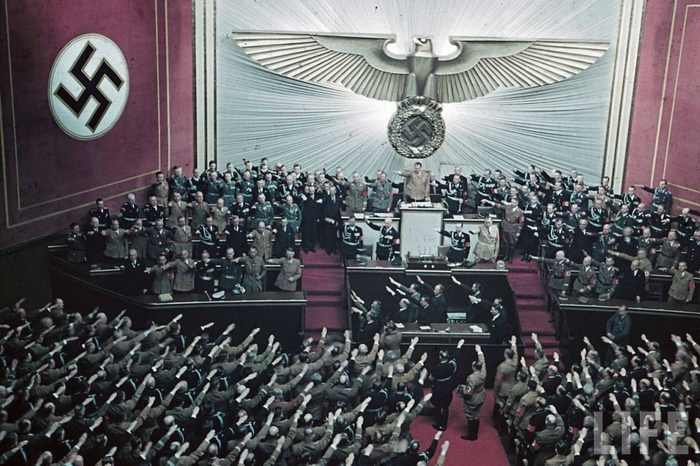

Фашизм -это разделённый мир

С точки зрения марксизма не так уж и просто описать фашизм: фашизм (открытая террористическая диктатура финансового капитала) коренным образом от обыкновенного империализма (стадии капитализма, к которой уже не относится отсутствие планомерности, то бишь монополистического) не отличается, базис (система производственных отношений) остаётся прежним, разве что надстройка видоизменяется сообразно фашистской идеологии. Что же составляет основу фашисткой идеологии. Почему она оказывается столь привлекательной для одних и столь страшной для других? Все традиционные попытки выделить «ядро» фашизма приводили, обычно, к получению некоего «набора» признаков, вроде антикоммунизма, милитаризма, расизма и национализма, вождизма и т.п., который мог быть применен к абсолютно любому режиму. Например, антикоммунизм присущ вообще всем капиталистическим режимам. То же можно сказать о национализме и расизме. Современный мир делает немалые усилия для того, чтобы ликвидировать национализм или расизм, на все равно, стоит чуть ослабить давление репрессивного аппарата, и сразу же проявляется неприязненное отношение к людям другой нации или расы. Однако подавляющее большинство исследователей не смогли (или не захотели) увидеть базовый элемент фашистской идеологии, который и составляет ее основу.Можно утверждать, что базовым признаком фашисткой идеологии является идея о разделении человечества на несколько неравноценных групп. Причем о разделении «природном», примордиальным, устанавливаемом с самого рождения. Именно это «ядро» и порождает все остальные признаки идеологии – и вождизм, и антикоммунизм, и милитаризм, и антидемократизм и т.д. и т.п.

На самом деле, все логично – если один человек имеет большую ценность, чем другой (лучшее качество), то несомненно, существует такой «суперчеловек», который имеет ценность большую, нежели все остальные люди. Отсюда и культ «фюрера», и признание его безграничной правоты и власти. Ну и конечно, какая тут демократия – если слово представителя высшей группы имеет во много раз большую ценность, нежели представителя низших групп. Ну, а про антикоммунизм, как сказано выше, рассуждать нет смысла – какой может быть коммунизм, если разные люди изначально неравны.

Ну, и соответственно, идеальной моделью общества с точки зрения фашистской идеологии является такое, где каждый человек находится «на своем месте» — то есть там, где его «природные» качества могут быть реализованным предельно эффективно. То есть, если чистокровный ариец есть человек лучшего качества, то его место – в роли хозяин, а всякие славяне должны удовлетворяться ролью рабов. Ну, а выродки рода человеческого – жиды – должны, по мнению фашистской идеологии довольствоваться единственной ролью: сырья для мыла и абажуров. Кстати, «выродки» тут не ругательство, а указание на качества – с т.з. фашистов это есть однозначный природный брак, существование которого на Земле есть величайшая ошибка.

Рассмотрение подобной модели приводит к известной идеи о том, что фашизм есть возвращение в средневековье. На самом деле, «корпоративное», то есть поделенное на категории общество, действительно может показаться похожим на средневековье с его сословным делением. Но следует понимать, что, в отличие от «изначально существующего» порядка средних веков фашизм формируется сознательно. Если в традиционном обществе сословное деление существовало только потому, что никто не знал альтернативы ему, то в период модерна, после «Свободы, равенства и братства», после того, как появились работающие модели демократии, возврат к «сословности» не эквивалентен прежнему состоянию. Это так же, как возврат детского поведения, вполне нормального в свое время, в зрелом возрасте, означает явную патологию.

Таким образом, можно сказать, что фашизм есть проявление крайнего разделения капиталистического общества. При этом никого не должно смущать якобы декларируемое единство фашистской «корпорации». На деле, никакого единства нет, есть выстроенная железной волей фюрера пирамида, нацеленная на выполнение его мыслей и идей. Условное «вторичное единство» при полном разъединении общества по «качественной вертикали», как проявление удивительной диалектики бытия. При этом внешняя форма – все эти марши, парады, факельные шествия и т.д. – не должны закрывать главного: того, что каждый человек фашистского общества, за исключением фюрера, не имеет возможности покинуть данного ему места. Даже не потому, что этому может помещать гестапо, или какой иной репрессивный орган, а потому, что с точки зрения господствующей идеологии это единственное место, для которого данный человек предназначен.

Идеал «разделенного общества», как квинтэссенция капитализма, общества, основанного на селекции членов по способностям – а чем еще является капиталистическая конкуренция? – выражается в фашистской идеологии в полной мере. В общем, можно сказать, что в мнимом единстве фашизма эта конкуренция достигает максимального значения – опять-таки, диалектика.

Никакие «признаки фашизма» не имеют никакого смысла, если отсутствует главное – фашистская идеология, которая характеризуется наличием собственного «ядра» – идеи «разделенного мира». Если это есть – то есть, если людей делят на «качественные категории», вроде житель одной «области» имеет ценность выше, чем житель «другой» (под «областью» может пониматься не географическая область, как таковая, а, скажем, расовое отличие или т.п.) – то существует вполне ясная опасность фашизма. Если же этого нет, то ни о каком фашизме речи быть не может.

Если рассматривать с этой точки зрения, например, Россию, то можно увидеть, что в ней существует определенная группа людей, принимающих подобную идеологию. Правда, как не удивительно, но даже среди так называемых националистов она не составляет абсолютное большинство. Огромное число националистически настроенных граждан вполне признает равенство представителей разных наций и желает только уменьшить те проблемы, что приносит им общение с этими представителями. Условно говоря, им не нравится рост преступности, который приносит наличие люмпенизированных гастарбайтеров.

Подобная замена социального – положения гастарбайтеров, как «абсолютного низа» социума с соответствующими проблемами – на «национальное» есть особенность постсоветского общества. Но есть, разумеется, и такие граждане, что рассуждают как раз в концепциях «разделенного мира», согласно которому национальные проблемы происходят от того, что «низкие люди» — под которыми подразумеваются представители многих «некоренных» наций – заполняют мир «высоких» людей, и выдавливают их. Особенно характерен для подобного мышления акцент на плодовитости «некоренных».

В общем, можно сказать, что если националист исповедует идею: «я не хочу жить рядом с таджиками, потому, что они режут баранов на улице и торгуют наркотиками» — то он не находится в поле фашисткой идеологии. А если его основная мысль состоит в том, что «таджики являются идеальным народом рабов, поэтому они завозятся властью для замены коренного населения», «кавказцы всегда были бандитами и будут ими всегда» или подобные – то да, можно говорить о зачатках фашизма.

Вообще, понятие «народа рабов» является очень четким маркером фашисткой идеологии. И, что самое удивительное, как раз распространение этого маркера показывает, что данная идеология распространена крайне широко за пределами националистического дискурса, как такового. Вопреки популярному мнению, что потенциальным носителем фашистской идеологии является, главным образом, националистически настроенная молодежь, существует опасность распространения подобной идеологии в иных социальных группах. Причем, как бы не меньшая, чем среди «классических» националистов.

По крайней мере, есть очень популярный маркеры «совки- народ рабов» и тому подобные, которые распространены среди так называемой «либеральной» части населения. На самом деле, именно тут то самое вышеприведенное «ядро» фашистской идеологии – идея «разделенного мира» – фиксируется как бы не сильнее, нежели в националистической среде. Наконец, есть очень серьезная опасность распространения фашизма в точке соприкосновения этих идеологий – гипотетических «либеральных националистах».

(источник - http://red-sovet.su/post/19988/on-the-ideology-of-fascism)

Богатство

Знаете, меня что-то пробило на размышления после этого дурацкого анекдотика:

"1917 год. Внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело. Вскоре прислуга возвращается:

— Революция, барыня!

— О, революция! Мой дед мечтал о революции! И чего же они хотят?

— Они хотят, чтобы не было богатых.

— Странно. Мой дед хотел, чтобы не было бедных."

Нет, не про то, что большевики хотели всех сделать бедными или же сделать равными всех в нищете, дескать, из зависти. Не про восстание декабристов. Всё это чистой воды бред, так же как и наивная обывательская точка зрения, высказанная в анекдотце. Что же такое богатство, товарищи? Богатство не является обладанием максимальным количеством материальных благ. Богатство существует веками и тысячелетиями. Но, при всем этом, признаком богатства становится обладание то золотом, то землями, то заводами и нефтяными скважинами. А то, как в случае с Биллом Гейтсом, вообще эксклюзивными правами на распространение некоторого программного обеспечения.

Богатство - это возможность распоряжаться по своему усмотрению определенной частью имеющихся у человечества благ и иметь возможность ограничивать доступ к ним остальным гражданам.Отсюда, кстати, вытекает и главная особенность предметов, являющихся основой богатства: они должны иметь ценность для окружающих.То есть богатство есть категория, устанавливающая отношения человека с другими людьми, ставящая одних в подчинённое, а других в положение господ. Не суть важно, что является предметом богатства, важно то, что богач всегда может сделать так, чтобы те, у кого богатства нет, делали бы все то, что он пожелает, за возможность их получения.

Эти люди, не имеющие богатства, и вынужденные выполнять волю богачей за право получить требующуюся им часть общественного блага, являются бедными. То есть, бедные и богатые являются не абсолютными категориями, измеряемыми в количестве неких предметов: денежных купюр, раковин каури, десятин пахотной земли или айфонов, а результатами соотношения, определяющего доступ к существующим необходимым благам.

(Все вышесказанное, причем гораздо более строгим и точным образом, определяет политэкономия и вершина ее – марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс более полутора веков назад определили сущность богатства, вернее, его более общей формы, именуемой капиталом. В своих работах марксисты объясняют и более сложные явления, например, то, как создаются капиталы и как они определяют жизнь человека.)

Даже если можно было бы создать некие блага «из воздуха» и раздать их беднякам, то все равно соотношение бы не изменилось. Просто эти блага перестали бы цениться, как таковые, но раздел богатые/бедные перешел бы на иные ресурсы. Например , в позднем СССР жилье, получаемое бесплатно, ценилось не особенно сильно, но вот автомобиль, покупаемый за деньги, стоил намного дороже (относительно), нежели сейчас.

Идеальное общество, где каждый человек имеет не менее трех рабов невозможно, потому что кто-то в нем должен быть рабом, что противоречит начальным условиям.

К слову, невозможно и уничтожение понятия "богатство" без уничтожения понятия "бедность". Правда, отсюда же вытекает, что раз бедность и богатство есть сущность общественных отношений, то их уничтожение не затрагивает, по сути, «материальный мир». Богатые перестают быть богатыми ровно в тот момент, когда теряют возможность контролировать волю иных людей путем ограничения доступа к необходимым для них благам. При этом все остальное остается прежним: и те люди, кто был богатым, и те, кто был бедным, и даже те самые блага, обладание которыми давало столь важное преимущества, включая пресловутые денежные знаки или золотые монеты. Просто общество перестает не только защищать, но и принимать во внимание бывшие столь важными соотношения. Только и всего.

Ты - коммунист

Да, да, именно ты, дорогой читатель. Может быть, ты наш убежденный товарищ, а может, считаешь, что нам всем, красным гадам, нужно гореть в аду. Но на самом деле, ты коммунист. Чтобы ты там себе не считал, какой бы системы взглядов ни придерживался, к какому классу ни принадлежал, на самом деле ты коммунист. Разумеется, ты мне не веришь, но я и не хочу, чтобы ты мне верил. Я всего лишь хочу задать тебе пару вопросов, вопросов, на которые ты должен дать ответ не мне, а самому себе, надеюсь, с собой ты можешь быть честным?

Каждый человек имеет потребности, от самых базовых потребностей, которые одинаковы для каждого человека, до индивидуальных потребностей, которые могут сильно отличаться у людей, не так ли?

Наверняка, у тебя, также как и у каждого человека, есть базовая потребность в потреблении пищи, однако, твои вкусы могут сильно отличаться от вкусов других людей и съесть конкретно это блюдо, давай предположим, что речь идёт про пиццу, будет уже твоей индивидуальной потребностью? Так вот ответь на вопрос. Чтобы удовлетворить эту потребность в пицце, ты:

1) Съешь пиццу, для которой ты сам посеял пшеницу, когда она созрела — собрал её, перемолол зёрна в муку, сделал из неё тесто, выпек основу и сервировал её также собственноручно выращенными овощами и сделанными тобой самим продуктами…

или

2) Съешь пиццу, для которой один человек выращивал пшеницу, другой человек перемалывал её в муку, третий человек делал тесто и выпекал основу, четвертый сервировал её продуктами которые сделали другие люди, а пятый человек доставил её специально для тебя?

И я точно знаю, как ты ответил, потому, что ты читаешь этот текст на устройстве, в создание которого вложен труд сотен тысяч других людей.

Наверное в твоей жизни есть место не только удовлетворению базовых потребностей, без которых ты попросту умрёшь, а есть место и для досуга, который может быть самым разным: просмотр нового кинофильма, игра в боулинг, театральная постановка, созерцание произведений искусства и многие другие способы приятно провести время. Так ответь себе, что интересней:

1) Насладиться новым кинофильмом на большом экране в удобном кресле, театральной постановкой на сцене, а произведениями искусства на выставке?

или

2) Фильмом со слабой акустикой на небольшом экране дома, театральной постановкой в записи, а произведениями искусства в репродукции?

И что-то мне подсказывает, что у тебя, дорогой читатель, не получится поиграть в боулинг у себя дома.

У всех нас есть постоянные потребности, для удовлетворения которых мы используем те или иные средства, например, чтобы удовлетворить свою потребность в перемещении из точки А в точку Б, мы используем автомобиль. Чтобы запечатлеть красивый/важный момент, мы используем фотоаппарат или видеокамеру, и так далее. Так что же удобней:

1) Жить в собственной квартире, где постоянно нужно будет заботиться о порядке и чистоте. Иметь собственную машину, которую нужно будет постоянно технически обслуживать. Свой собственный катер, который будет гнить на причале 95% времени своего существования. А также иметь своё собственное оборудование для решения любых задач. Будь это фотоаппарат, чтобы сделать снимок. Акваланг с гидрокостюмом и ластами, если вам захочется заняться дайвингом. Авиакостюм и парашют, чтобы полетать?

или

2) Жить в отеле, где поддерживать порядок и чистоту будут другие люди. Ездить на такси, обслуживать которое будут другие люди. Брать в аренду катер или яхту, когда она тебе нужна. Получать в прокат фотоаппарат, экшн-камеру, акваланг, парашют, ласты и всё остальное там и тогда, когда ты сможешь их использовать по назначению?

И я уверен, дорогой читатель, что в твоём шкафу не найдется ни акваланга, ни парашюта. А необходимость заниматься бытовыми вопросами типа уборки и обслуживания техники тебя порядком раздражает, и ты с удовольствием потратил бы это время, на что нибудь более интересное и продуктивное.

***

Итак, ты ответил на 3 вопроса из 4, о частной и общественной форме. А именно:

О частной или общественной форме производства.

О частной или общественной форме потребления.

О частной или общественной форме собственности на средства потребления.

Я знаю, кто ты и мне не нужен твой ответ. Но можешь ли ты не врать о том, кто ты и в каком мире ты хотел бы жить, хотя бы себе?

Свобода

Ку, товарищи!

Хотелось бы поговорить о свободе, за которую ратуют "кровожадные" коммуняки. Что же говорят об этом бородатые классики, а именно Энгельс в своём "Анти-Дюринге"?

"Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своего собственного объединения в общество. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела и тем самым будут подчинены их господству. То объединение людей в общество, которое противостояло им до сих пор как навязанное свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы."

Заманчивая перспективка вырисовывается, правда? Скачок из царства необходимости в царство той самой невнятной СВОБОДЫ. Если вкратце, то заветная Свобода есть способность действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости. То есть залог таковой свободы есть сознательность АБСОЛЮТНО ВСЕХ членов общества, которая достигается в результате создания НОВОГО общества, где нужда более не будет сковывать ни одного человека, наступления обобществления уже самого себя от удручающего отчуждения повседневности и понимание законов развития общества (когда НЕ затевается перестройка ради большего социализма или выход на улицы за большую свободу не оборачивается наступлением фашизма), своих целей+ власть над обстоятельствами, когда люди становятся действительно господами своего сознательного объединения в общество, повелителями, а не беспрекословными рабами истории.

А это возможно станет лишь тогда, когда производственные отношения будут выведены за скобки общественной жизни, и когда наконец претворится в жизнь принцип "От каждого по способностям, каждому по потребностям" и будет упразднена частная собственность, являющая собой самоотчуждение человека.

Но при коммунизме вопросы насчёт неуёмного потребления возникать не будут, так как сами по себе являются порождением существующей нынешней системы:

Иррациональные потребности являются лишь следствием всё более самоотчуждающейся системы, где человеческое стремление не опредмечиваться, а вновь вернуть себе вожделенный человеческий характер, мнимую свободу выбора и полноту неотчуждаемой жизни осуществляется лишь через возвращение к удовлетворению животных функций.

А религия и потребление - это лишь тщетное стремление человека "стряхнуть" эту придаточность и обессмысленность отчуждаемого мира, где при выполнении человеческих функций человек чувствует себя лишь животным, так как они в отчуждаемом мире не овевают временной иллюзией полновластного владения собственной жизнью.

То есть невозможно избавиться от неумеренного потребления и религии в заведомо порочной системе, так как именно эти вещи являются вздохом бездыханной твари, её мимолетной надеждой и тлеющей искрой утраченной в веренице дней жизни. Той самой твари-отростка — машины для исполнения воли господствующего класса, что лишает человека его истинного, свободного характера. Твари несвободной и ропщущей.

Печально это, товарищи. Запомните, что быть революционером - значит уже сегодня обобществлять себя от удручающего отчуждения повседневности, зажить по-настоящему осмысленной и единственной жизнью.

Коммунизм и потребительство

В последнее время в связи с возвращением левой «повестки» в общественный дискурс вновь стала актуальной идея смены современного общественного устройства на что-нибудь более приемлемое для человека. В результате этого процесса идея коммунизма из «невозможной, хотя и красивой утопии» и «противоречащей человеческой природе вредной сказки» вновь становится актуальной альтернативой. Это, безусловно, положительное явление.

Но возрождение интереса к коммунизму приводит и к возрождению прежних споров, обсуждений проблем, могущих возникнуть при переходе к новому обществу. Одной из них является вопрос о том, будет ли будущее коммунистическое общество удовлетворять потребности человека полностью или ограниченно. Данный вопрос в «предыдущей итерации обсуждений» завершился полным поражением коммунистической идеи, в результате чего в общественном сознании укоренился карикатурный образ общества, в котором потребление контролируются и управляется некими руководящими органами.

Победа подобных представлений (вершиной которых можно назвать «Москву 2042» Войновича) во многом привела к тому, что народ покорно принял все тяготы капитализма, считая, что это все же лучше, нежели жизнь при «тоталитаризме». Именно поэтому новое переосмысление коммунистической идеи крайне важно для формирования альтернативы современному общественному устройству. Этому и посвязена данная статья, в ней разбирается вышеприведенный вопрос о том, что же представляет собой потребительство, и что будет с потреблением при коммунизме.

Рассмотрение идей о том, что же представляет (вернее, будет представлять) коммунистическое общество, несмотря на кажущуюся отвлеченность, является важным шагом на пути к выходу из «гносеологической ловушки» «конца истории», потому что ставит альтернативу единственно возможному пониманию мира, как вечной «современности». Но это возвращает нас к, казалось бы, давно решенным вопросам. Одним из них является проблема потребления при коммунизме: известно, что в современном (капиталистическом) мире оно регулируется посредством товарно-денежных отношений. Поскольку при коммунизме товарно-денежных отношений по определению нет, то данная модель работать не будет, а следовательно, непонятно, как будут связаны потребности и их удовлетворение. У современных левых на это существует две точки зрения:

С точки зрения одних – коммунизм возможен только в том случае, если все человеческие потребности автоматически удовлетворяются. Если нет – то это уже не коммунизм, а в лучшем случае, некоторый вариант социализма – переходного общества. Данное понимание обыкновенно приводит к тому, что построение коммунизма откладывается на очень далекое время. В дополнении ко всему, при этом периодически возникают всплески так называемого «технологического оптимизма» — особой концепции, постулируюзей, что то или иное техническое решение может выступать в роли панацеи для всех социальных вопросов. (В настоящее время в этой роли фигурируют 3Д принтеры). Впрочем, о технологическом оптимизме я разбирал отдельно, и здесь останавливаться н нем не буду.

С точки зрения других – коммунизм является обществом, в котором существуют определенные ограничения на потребности. С известной аргументацией, что иначе никаких ресурсов не хватит. Данная точка зрения кажется приемлемой, но сразу же возникает встречный вопрос: по какому принципу будут ограничиваться ресурсы, и главное – кто их будет ограничивать. Ведь ясно, что данный субъект – личность или коллектив – становится распорядителем воли иных людей. При кажущейся невинности данной проблемы она оказывается фундаментальной: ведь коммунизм есть общество, в котором отсутствует отчуждение. Но любой «определитель» или «ограничитель» потредностей неизбежно отчуждает их от индивида, то есть, эти «ограничители» лишают общество главного признака коммунизма. Остальные проблемы – например, что делать с недовольством лиц, потребности которых ограничены – на этом фоне второстепенными уже являются второстепенными.

Конечно, помимо столь чисто выраженных точек зрения существует довольно сильная их «дисперсия», благодаря чему полярность позиций частично сглаживаются. Например, многие считают, что следует однозначно удовлетворять только некоторые, не слишком затратные потребности, вроде айфонов, а вот если кто-то захочет себе океанскую яхту или персональный звездолет, то тут уже надо данного гражданина «укоротить». Потому, что персональных звездолетов на всех не хватит. Но и слишком сильные ограничения так же мало кто предлагает: например, униформа единого образца и проживание в казармах вызывают в памяти образ вовсе не коммунизма, а нечто ему противоположного.

Но и в подобных «смягченных» формах спор все равно остается нерешенным, единственно предоставляется возможность компромисса. Что само по себе уже хорошо. Но вопрос о том, будет ли ограничиваться свобода потребления при коммунизме, и как она будет ограничиваться, остается открытым.

Для того, чтобы разобрать данную проблему, следует сделать некое отступление.

Можно было бы подумать, что граждане стоят за неким «дефицитом» или еще ради получения какой-то потребности, но нет. Речь идет о многокилометровой очереди к приведенным в Россию «дарам волхвов» — религиозной святыни православного христианства.

Обыкновенной реакция на эту очередь у невоцерковленных граждан, как правило, отрицательная: «Вот бараны!», «Рабы готовы стоять сколько надо», «Быдло опять надурили» и т.д. Общее для этих высказываний, наверное, одно: люди, стоящие в очереди, объявляются людьми с низким уровнем интеллекта и социальной ответственности. То есть, по умолчанию, ущербными людьми.

Но при внимательном рассмотрении людей, пришедших поклониться церковной святыне, становится ясно, что никакой особенной деградацией по сравнению с остальными обывателями они не обладают. Люди, стоящие по несколько часов в очереди, не похожи не на пациентов психиатрических клиник, не на людей с каким-то особо низким уровнем социальной ответственности. Более того, они оказались способными спланировать достаточно сложный алгоритм своих действий: чтобы попасть к вожделенному ларцу, многие приехали издалека – вряд ли люди с психическими отклонениями на это способны. Да, конечно среди них могут встречаться и психопаты, и даже возможно их процент будет выше среднего по обществу – но ни коим образом он не включает в себя всех желающих поклониться «дарам волхвов».

Но наличие людей, желающих стоять в многокилометровой очереди еще не самое удивительное. Гораздо более интересным является возмущающее многих явление «VIP-клиентов», которые подъезжают на своих машинах, минуя общий поток. И важным тут является не столько то, что коррупция стала нормой в рядах Церкви – как раз это не удивительно. А то, что люди, занимающие немалые государственные посты или имеющие приличный бизнес считают нужным поклониться той же самой святыне, которой поклоняется пресловутое «быдло».

То есть, у значительной части масс и, по крайней мере, у некоторой части властителей есть выраженная потребность получить некий неясный продукт, который можно назвать «благодатью». Причем потребность в этой самой «благодати» настолько велика, что люди способны идти на значительные затраты, и материальные и нематериальные. При этом сама «благодать» является более чем условным понятием, потому что никто ее не видел, ничем не измерил, и даже, скорее всего, не может четко сформулировать — в чем же она состоит.

Более того, даже в рамках разных религиозных систем существуют разные «благодати» и разные способы ее получения. Например, огромное число мусульман из самых разных стран стремиться посетить арабский город Мекку, не задумываясь при этом о затратах на этот процесс. А вот к «дарам волхвов» мусульмане относятся безучастно. Да что тут ислам. Можно привести множество примеров того, что в рамках даже одной религиозной концепции, но разных течений, те или иные святыни имеют различное значение.

Так что же это. Может быть действительно, эти «веруны» есть просто деградация, откат в Средневековье? С одной стороны так оно и есть, но тем не менее, очереди в храмы и мечети чего-то упорно напоминают.

А напоминают они очереди в магазины, которые возникают в момент так называемых распродаж и прочих «акций». Разумеется, можно считать «верунов» «баранами», но кто тогда те, что ломятся на всевозможные «рождественские распродажи», выстаивает много часов в надежде получить столь желанный «айфон» последней модели и т.д. Разумеется, можно сказать, что «айфон» или «плазма» есть материальный продукт, а вот «благодать» от «даров» или «хаджа» условна. Но есть ли в этом большая разница? В конце-концов, обладатели «айфона» до этого уже что-то «звонящее» имели. Пусть и не столь модное и навороченное.

На это многие могут возразить: «Может быть любители обгрызенных яблок есть особая группа людей, не слишком отличающихся от религиозной секты. Но остальные то, покупающие бюджетные смартфоны, разве не заслуживают признания более рациональными, нежели верующие?» Но этот аргумент далеко не бесспорный: пользователи бюджетных смартфонов свободны от влияния одной «секты», но не свободны от влияния иных. Кто-то увлеченно играет в он-лайн игры, тратя все свободное время на это (чем это лучше несчастных теток, стоящих в очереди к «дарам волхвов»?), в более жесткой форме зависимости прибегает к покупке игровых принадлежностей за реальные деньги. Кто-то покупает дорогие автомобили (цена которых много превышает его годовую зарплату), кто-то старается одевать одежду только престижных марок и т.к. Многие тратят огромные деньги и все свободное время на просмотр, скажем того же футбола или иных спортивных состязаний. Да и известные «вредные привычки», вроде выпивки или курения тоже выпадают за рамки рациональности. Так что признавая иррациональность религии, мы обязаны так же признать иррациональность огромного числа всевозможных потребностей.

Разумеется, речь тут идет не о защите религии. Религия, как продукт классового общества есть явление сложное и неоднозначное, и о ней надо говорить отдельно. Речь идет о том, что огромное число действий, понимаемых, как рациональные, таковыми по сути не являются. Разумеется, они так же не определяются сложными общественными процессами, и так же являются неслучайными. Но это мало что меняет.

И наконец, существует огромное количество действий, в которых граждане вообще не имеют потребности, но которые вынуждены выполнять, чтобы обеспечить функционирование саму систему удовлетворения всевозможных потребностей. Огромные массы тех, кто насмехается над «верунами» и считает хадж в Мекку или стояние в очереди к «дарам волхвов» уделом «баранов», каждый день совершает известный «хадж» в виде движения с одного конца города на другой (а зачастую и «стояния» при этом в пробках), выстаивают огромные очереди в метро, в общем, совершают действия, по сравнению с которыми один раз приложиться к той или иной «святыне» кажется верхом здравого смысла. (В конце-концов, верующие сами решают, идти на поклонение или нет, а на работу приходится ехать в любом случае).

Вот тут самое время объяснить, ради чего делалось это отступление. Если очередь к «дарам волхвов» или «поясу Богородицы», толкучка на очередной распродаже, очередь за айфонами или автомобильная пробка желающих проехать на работу есть следствие, как сказано выше, неких социальных процессов, то как раз эти самые процессы и следует рассмотреть подробнее. Ведь действительно: иррациональность действий не свидетельствует об их ненужности или бессмысленности, она свидетельствует только о том, что рациональность проявляется на другом уровне общественного устройства.

На самом деле и религия, и потребительство есть только следствие характерного для современного мира отчуждения труда, которое лишает человека его истинного, свободного характера и превращает в машину для исполнения воли господствующих классов. Так же как религия есть «опиум народа», то есть средство смягчения мерзости отчужденного мира, возвращающая человеку мнимую полноту бытия, потребление есть способ хоть как-то обрести вожделенную свободу. Карл Маркс писал об этом в «Экономически-философских рукописях 1844 года»:

«…В результате получается такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций – при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т.д., – а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что присуще животному?

Правда, еда, питье, половой акт и т.д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер…»

То есть покупая вожделенный айфон, потребитель всего-навсего стремиться вернуть себе человеческий характер. Он, целыми днями выполняющий бессмысленную работу, хочет почувствовать себя свободным хоть в момент покупки. Потому так и нужна пресловутая иллюзия выбора: так же, как прошедший хадж надеется хоть как то «очиститься», то есть стряхнуть с себя мерзость обыденного существования, вернуться из опасного, конкурентного мира в котором человек человеку волк в мир, организованный любящим его богом, так и выбирающий покупку из сотни однотипных хочет почувствовать себя хозяином своей жизни.

Вот почему никакие требования «сократить потребление», периодически изрекаемые разного рода учеными и философами, не имеют никакого смысла. Даже угроза экологической катастрофы не останавливает маховик потребительства: ведь альтернативой для этого станет полное погружение в бездну нечеловеческого существования. Подсознательно обыватель понимает – пусть лучше погибнет Земля и он вместе с ней, но он погибнет человеком, а не придатком к рабочему месту. Разумеется, рациональности в этом ноль, но человеку отчужденного мира другого не дано.

Но коммунистическое общество, как следующий этап развития человечества, по умолчанию имеет иное общественное устройство, нежели современный мир. Для начала следует понимать, чем все же отличается коммунистическое общество от некоммунистического. Конечно, тут тоже может быть дано бесчисленное количество вариантов, но можно сказать главное: коммунизм есть общество, в котором снято прежде всего отчуждение труда, а по мере его развития, и всякое отчуждение, как таковое. Именно так Маркс определяет понятие коммунизма в тех же ««Экономически-философских рукописях 1844 года»:

**«Коммунизм как положительное упразднение частной собственности – этого самоотчуждения человека – и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т.е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, а как завершенный гуманизм, = натурализму; он есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он – решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»

Исходя из данного определения, можно сказать, что коммунизм снимает само основание потребительства. Он дает человеку возможность снова стать человеком, обрести полноту и себя, и окружающего мира. Потеряв свое мистическое значение, потребление в этом случае становится исключительно рациональным процессом. И вот тут возможны сюрпризы: если большинство потребляемых благ являются инструментом преодоления отчуждения (как те самые айфоны), а еще большее число их являются способом обеспечить существование первых (транспорт для доставки работников на работу) то при коммунизма сама картина потребления чрезвычайно изменится.

Тут нет смысла давать хотя бы примерный вид изменившийся картины потребления, можно сказать лишь, что эти изменения будут весьма неожиданные. То, что кажется нам крайне необходимым, может стать совершенно ненужным (например, мобильная связь или личный транспорт). Причем, именно ненужным, а не запрещенным, как хотят сделать некоторые ревнители «ограниченных ресурсов». А то, что является сейчас редким и недоступным, станет, напротив, крайне распространенным. Например, хорошее образование может стать много доступнее, чем сейчас (и даже в СССР), то же самое можно сказать и про здоровье (которое не исчерпывается медициной). И так далее…

То есть, поставленная изначально дилемма: давать неограниченное потребление или ограничивать потребности граждан — с самого начала не верна, потому что относится к предыдущему этапу общественного развития. Никакой проблемы потребительства при коммунизме не существует, потому что потребительство, как и религия, есть продукт весьма определенных социально-экономических условий.

Это не означает, конечно, что при коммунизме граждане не будут ничего потреблять. Это означает только то, что потребление станет рациональным. А уж подобное неизбежно приведет к тому, что данное потребление станет менее бессмысленным – то есть общество не будет выбрасывать огромное число ресурсов на производство бесчисленного количества вещей, которые уже через некоторое время будут заменены на другие. Но при этом потребление останется полностью свободным, потому что коммунизм есть снятие отчуждения и никто не вправе диктовать человеку свою волю.

Но у свободного человека – иные приоритеты. Например, экологические проблемы, мало волнующие «рабов», для свободных людей окажутся на порядок важнее. Ведь речь то идет не о «полумашинном» существовании придатков к рабочему месту, а об ощущении связи с жизнью всей планеты. И в этом плане дышать чистым воздухом и купаться в чистой воде во много раз важнее, нежели иметь очередную модную «цацку».

А это значит, что человечество выйдет из ведущейся веками гонки, оборачивающейся уничтожением планеты Земля. И уже в этом плане коммунизм является более чем приемлемым для нас. Не считая вновь обретенной свободы, конечно…