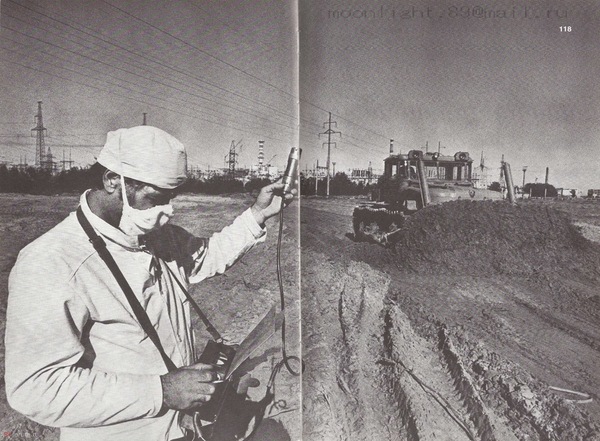

Сегодня речь пойдет о спецтехнике, у которых вместо колес гусеницы. К сожалению, она не так часто попадала в кадр, ее работа была не просто на износ, а ооочень опасной и в данном месте и необычной.

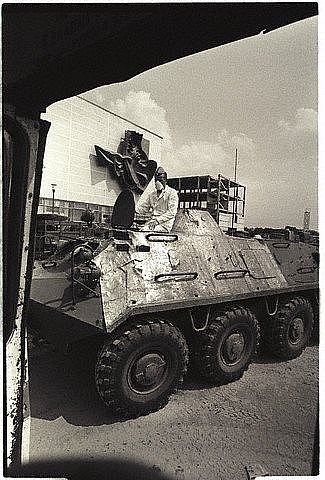

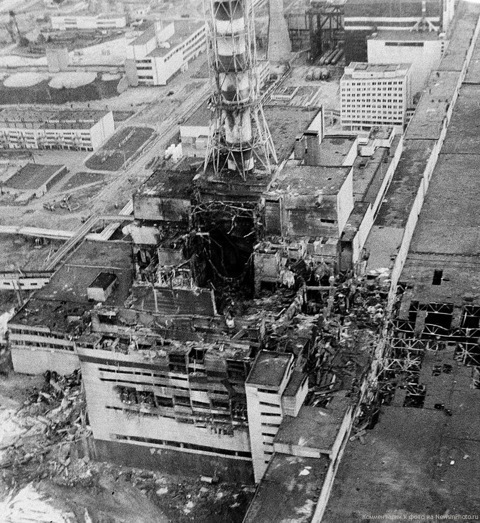

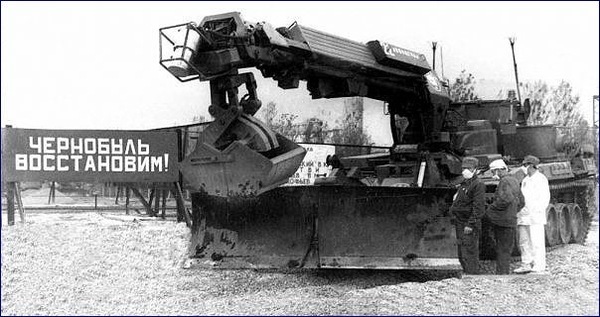

Инженерная машина разграждения — ИМР.

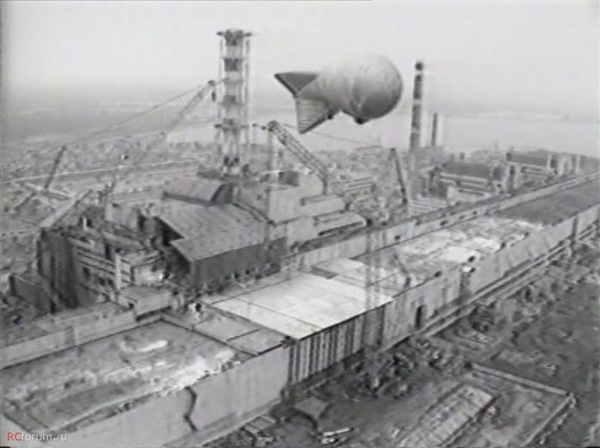

Универсальность данной спецтехники позволило использовать ИМР-2 для решения широкого круга задач во время ликвидации последствий радиационной катастрофы на ЧАЭС.

Такие технические параметры машины, как высокая проходимость, оснащение крановым и бульдозерным оборудованием, противорадиационная защита, были направлены, по замыслу конструкторов, для устройства путей продвижения войсковых колон по территориям подвергшихся применению ядерного оружия.

Технические характеристики ИМР-2 позволяли прокладывать проходы, как в сплошных завалах леса в пересеченных условиях местности, так и проделывать путепроводы для военной техники в городских завалах.

Кроме того, ИМР был приспособлен для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды (радиационное и химическое заражение) и даже для вождения под водой (на глубине до 5 метров).

Эти свойства ИМРа были крайне полезны и затребованы в работах на радиоактивно-загрязненных территориях чернобыльской зоны.

По состоянию на 1986 год ИМР-2 был достаточно новой машиной. ИМР-2 была принята на вооружение в 1980 году. Машина была разработана на базе танка Т-72А и серийно выпускалась ПО «Уралвагонзавод» в городе Нижний Тагил.

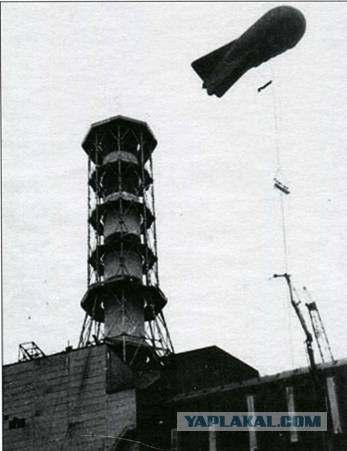

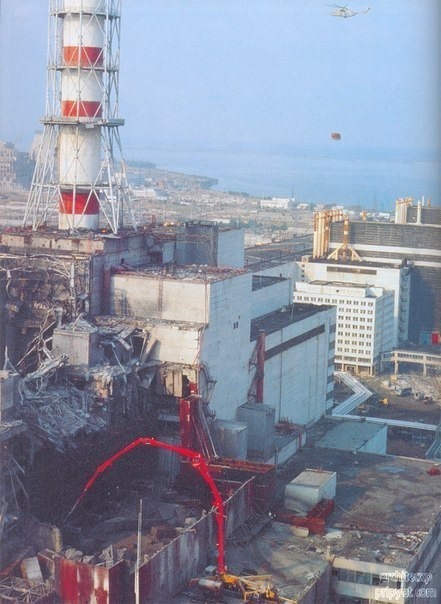

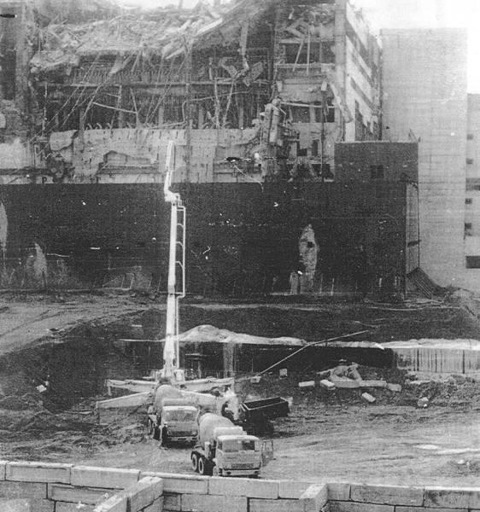

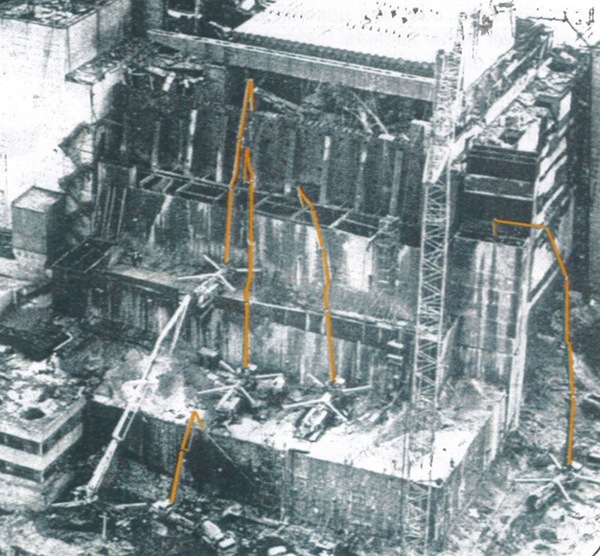

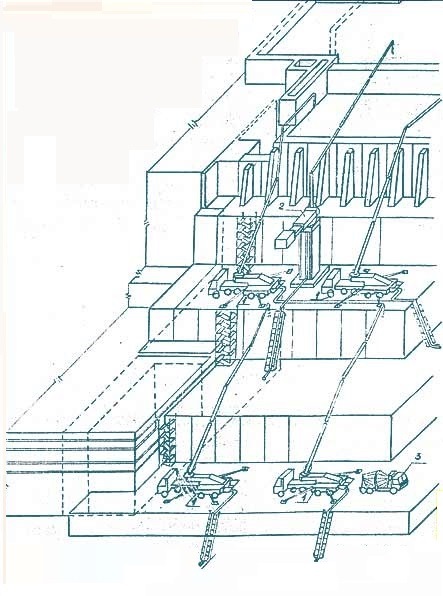

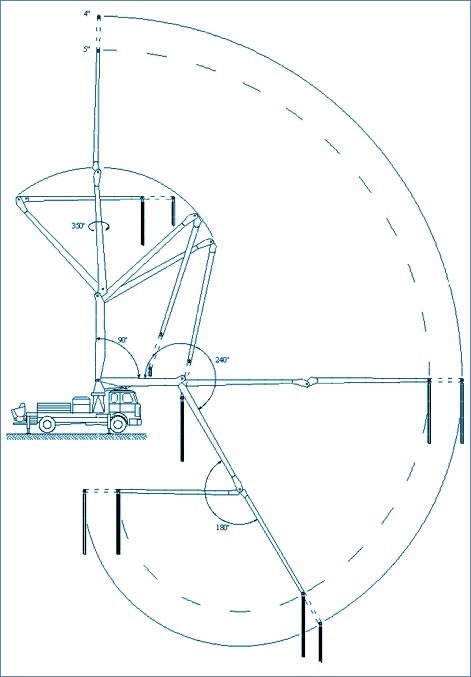

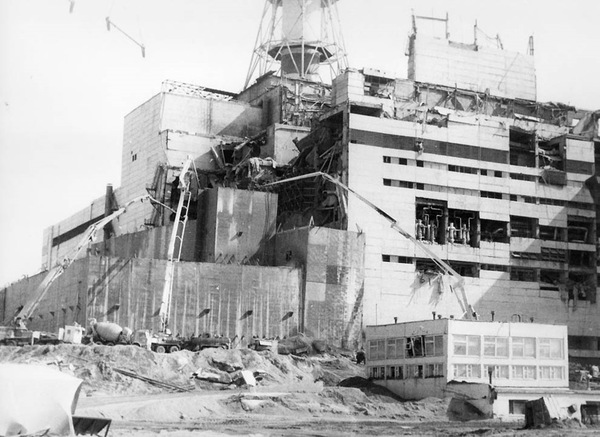

ИМР активно использовался при работах возле разрушенного энергоблока. Существовавшие в 1986 году уровни радиации (от 60 до 500 и более Р/час) исключали (существенно ограничивали) возможность использования обычных строительных и транспортных механизмов.

ИМР появились возле реактора в первых числах мая 1986 года.

Что бы понять в каких чудовищных радиационных условиях пришлось работать ликвидаторам и операторам машины разграждения, предлагаем ознакомится с картой мощности экспозиционной дозы возле разрушенного реактора ЧАЭС. Данные радиационной обстановки представлены на начало и середину лета 1986 года.

Благодаря установленной в передней части захвата, с ее помощью грузили высокоактивный "мусор" — ядерное топливо, бетонные куски и прочее.

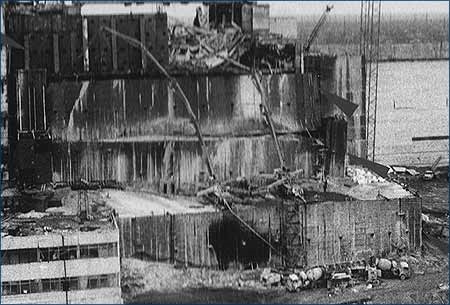

Одной из первый задач, поставленной перед экипажами ИМР, был разбор завалов разрушенного 4-го блока. Данная спецтехника использовалась и для укрытия завалов слоем почвы и щебня. Таким образом удалось существенно снизить уровни излучений от завалов и приступить к сооружению основания Сакрофага. По сведениям некоторых литературных источников, уровни мощности дозы ионизирующего излучения на этих участках достигал 1000 Р/ч.

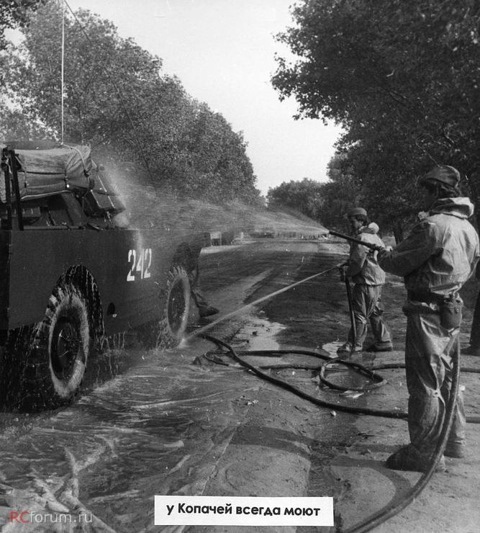

Имея уникальное оборудование, а бульдозерное оборудование ИМР-2 позволяло работать в двухотвальном, бульдозерном и грейдерном режимах (причем для этого экипажу не требовалось покидать машину), машина использовалась для целей дезактивации. Именно этими машинами был снят и захоронен верхний слой почвы на территории, прилегающей к ЧАЭС и 4-му блоку.

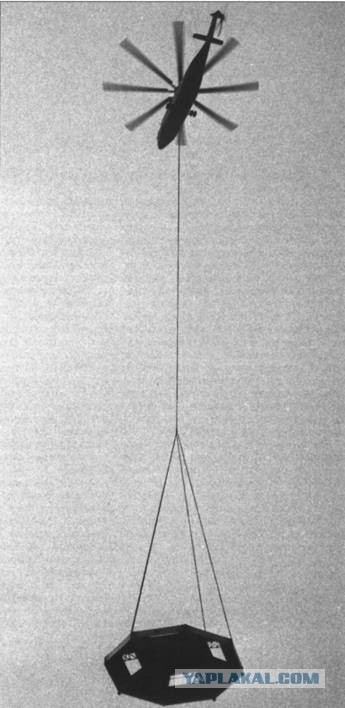

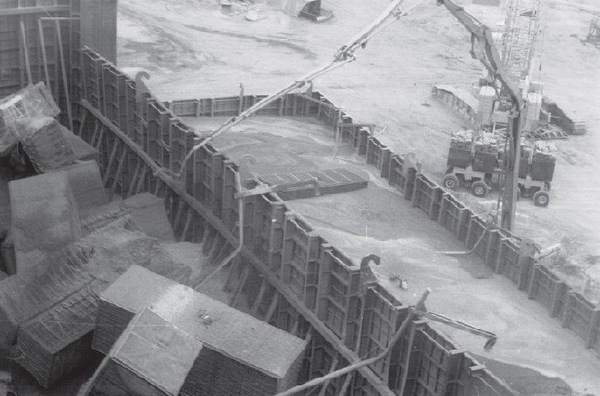

ИМР использовался и в работах по возведению защитной оболочки над разрушенным реактором. Так, при возведении пионерных стен Саркофага ИМР-2 выполнял загрузку контейнеров c высокоактивными отходами (уровни МЭД от контейнеров достигали 300-1000 Р\час) у основании стен. После установки контейнеров пространство заполнялось бетоном.

Данная спецтехника применялась при строительстве могильника «Подлесный», в котором захоранивали высокоактивные отходы с ЧАЭС. ИМРы также использовались для загрузки контейнеров с отходами в этот могильник.

ИМР применялся на особо опасных участках при ликвидации и захоронения (консервации) погибшего от высоких доз радиации леса (так называемый « Рыжий лес»). Работы выполнялись в соответствии с Проектом консервации Рыжего леса. Документ был утвержден в марте 1987 года Правительственной Комиссией.

В первые дни после аварии ИМР использовался также и для целей радиационной разведки.

Однако роль ИМР-ов была и иной. Разрушение зданий и построек. Причина — заражение выше допустимого, невозможность уже отмыть и просто, чтобы люди не могли вернуться…

Ладога — высокозащищённое транспортное средство.

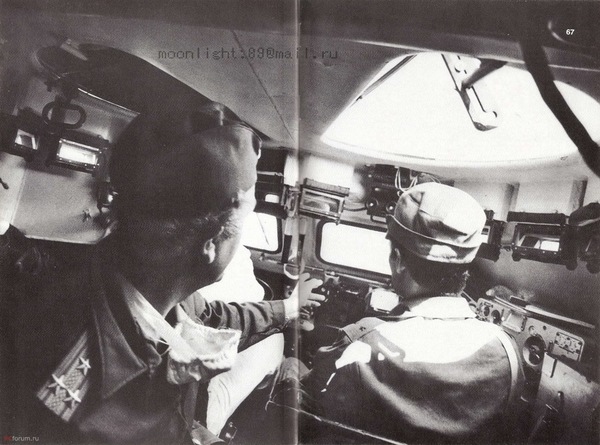

Уникальную спецмашину доставили в район разрушенного реактора уже 3 мая 1986 года. Для этого был организован спецавирейс Ленинград – Киев. Из аэропорта спецтехника своим ходом дошла до города Чернобыль и далее на промышленную площадку Чернобыльской АЭС. Спецмашина, на которую возлагали большие надежды специалисты, должна была обеспечить надежную защиту для персонала, выполняющего радиационную разведку с целью определения текущей радиационной ситуации в непосредственной близости от разрушенного реактора. Особо остро эта проблема стояла в первые месяцы после разгерметизации ядерного реактора.

Спецмашиной, которая могла решить проблему, была ВТС (Высокозащищённое Транспортное Средство) “Ладога”. Более подробно про эту уникальную вещь для ЧЗО можете прочесть здесь.

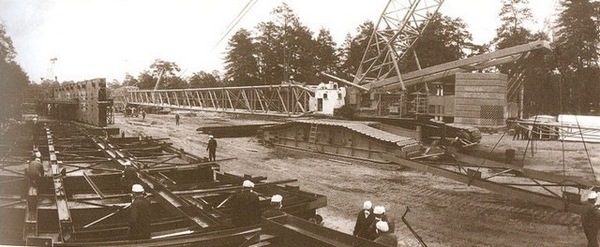

Путепрокладчик БАТ-М.

Использование путепрокладчика БАТ-М в ликвидации последствий радиационной катастрофы на ЧАЭС обуславливается уникальными техническими характеристиками данной спецтехники.

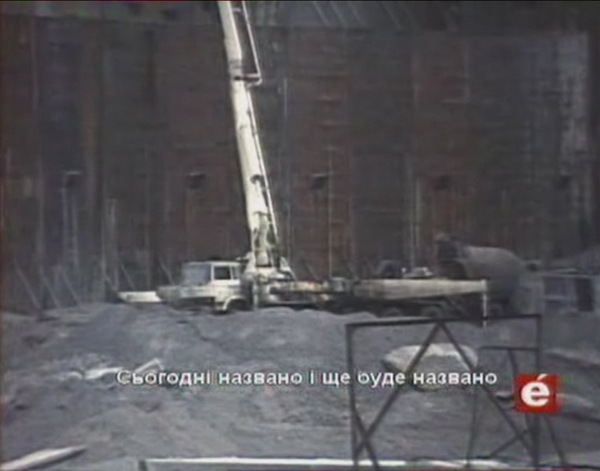

Оборудованный герметизированной кабиной, которая позволяла экипажу работать в условиях радиационного и химического загрязнения местности, БАТ-М широко использовался для выполнения земляных работ непосредственно возле разрушенного энергоблока.

Сконструированный на базе артиллерийского тягача (АТ-Т) и оборудованный рабочим органом, который устанавливается в грейдерном, бульдозерном и двухотвальном положении, БАТ-М применялся для снятия верхнего, сильно загрязненного радионуклидами, слоя почвы на промплощадке ЧАЭС. Рабочий орган БАТ-М оборудован лыжей, что позволяло проводить снятие грунта на заданную, необходимую оператору, толщину. В транспортном положении рабочий орган закидывается на крышу, что позволяет снять нагрузку на перед машины и тем самым повысить проходимость. Обладая высокой проходимостью при весе в 27 тон, БАТ-М может использоваться для работ на пересеченной местности, устройства проходов в мелколесье и кустарниках, засыпки рвов и траншей, отрывки котлованов.

БАТ-М может использоваться и в разных условиях местности – на снегу, на заболоченных участках территории, а также на грунтах с легким механическим составом (пески и супеси).

Кроме того, БАТ-М оборудован лебедкой и краном (грузоподъемностью 2 тонны), что позволяет привлекать путепрокладчик для разбора завалов зданий и сооружений в зонах военных конфликтов или в местах техногенных аварий.

Вид спереди. Грозность внушает доверие.

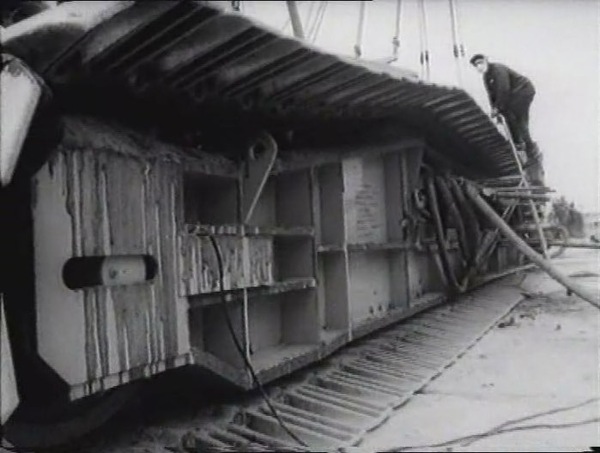

ПТС-2

Когда встал вопрос о вывозе с площадки вокруг реактора «радиоактивной» дряни в могильники, выход был найден в виде контейнеров для бытовых отходов (обычных, стандартных), которые ИМР захватом-манипулятором вполне захватывали и поднимали. Их устанавливали на ПТС-2 (по этому поводу в его кузове (для защиты экипажа) установили несколько ФСок и кабину покрыли свинцом). ПТС их вывозил на могильник (тот который сегодня заполняется). Там другая ИМР контейнеры выгружала в собственно могильник (котлован, облицованный и разделённый на несколько отсеков ФСками). Это был своего рода вездеход-грузовик. Возможно по этой причине эти машины имеют очень высокий уровень облучения из за чего и сохранились до наших дней.

А вот что такое это самое ПТС-2 — плавающий транспортер средний. Предназначен для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортёров, автомобилей, личного состава и различных грузов. Транспортёр обладает хорошей маневренностью, высокой проходимостью и большим запасом плавучести и может применяться в морских условиях при волнении моря до трех баллов. Он оснащен системой защиты расчета от отравляющих и боевых радиоактивных веществ, оборудованием для самоокапывания, радиостанцией, танковым переговорным устройством и прибором ночного видения.

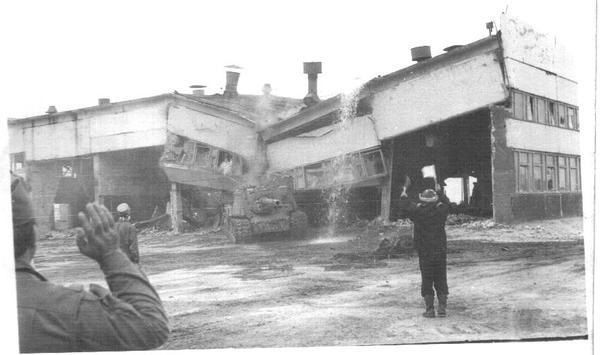

ИСУ-152

СУ-152

Тяжёлая самоходно-артиллерийская установка (САУ) периода Второй Мировой Войны.К сожалению пока нет достоверной информации о том как использовали ИСУ-152 при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Известно только то, что около десятка единиц этой техники было доставлено в Зону отчуждения для стрельбы по основанию разрушенного 4-блока (для получения доступа внутрь заваленных помещений). Но в последствии от этой идеи отказались. Есть фото, где с помощью ИСУ-152 разрушают здание в районе промплощадки станции.

Для уничтожения вплавившегося графита в кровлю машзала предполагалось использовать крупнокалиберные пулемёты. Во время ликвидации, для уничтожения стен, применялись самоходные установки ИСУ-152, 1944 года разработки.

Журналы "Крылья Родины", "Военное обозрение", "Чернобыльская тетрадь" Григорий Медведев, "Чорнобыль" Юрий Щербак.

Стреляли они кумулятивными снарядами. Что это такое, можете прочесть здесь или посмотреть короткое видео, которое довольно доходчиво все объясняет.

Знаменитый МШ в прошлом году совершил вылазку (хз по счету какую) и сделал небольшое видео про эту ИСУ-шку. Видео прилагаю. Если видео не работает, то ссылка на него здесь.

Это БТС-4, Знаю только, что у него сверху была труба, которую демонтировали, а затем "обшивали" свинцом. Эта "тарелка" использовалась для замеров уровня радиации вокруг станции. К сожалению информацию о нём, найти не смог.

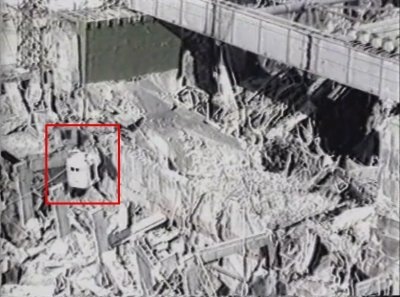

Komatsu d155a

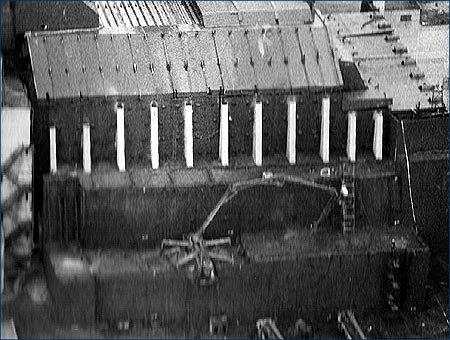

Высокий радиационный фон на стройплощадке не позволял рабочим и строителям долго находиться на стройплощадке. Но работы по очистке территории ЧАЭС от радиоактивного мусора и возведению саркофага должны были быть завершены, притом в кратчайшие сроки. Тогда было принято решение использовать радиоуправляемую технику. Примером такой техники может стать радиоуправляемый бульдозер японской марки Komatsu. Основной задачей радиоуправляемого бульдозера Komatsu D-355W, как, впрочем, и других радиоуправляемых бульдозеров, была расчистка стройплощадки ОУ от радиоактивного грунта. Т.к. радиус действия радиоуправления был небольшой, управление данной техникой производилось из кабины армейской бронетехники (например, из кабины ИМР). Остатки этого бульдозера и по сей день находятся на территории завода «Юпитер». Так же были использованы стандартные бульдозеры Komatsu d155a. Количество единиц неизвестно. У некоторых из них была освинцована кабина.

Трактора использовались для сгребания земли и обломков, фонящие как сам реактор. Были и на дистанционном управлении и под управлением человека. Естественно, обшивались свинцом.

Самое интересное я оставил на потом. некая помесь бульдога с носорогом, однако это была серийная машина ГПМ-54

Гусеничную пожарную машину ГПМ-54, построенную на шасси танка Т-55, в настоящее время выпускает и предлагает службам пожарной охраны Львовский бронетанково-ремонтный завод. Эта тяжелая бронированная машина предназначена для тушения пожаров высокого класса сложности в экстремальных условиях с помощью воды, воздушно-механической пены и порошка.

При ЛПА использовался для тушения, подавления пыли, благодаря своим характеристикам служил и тараном, при разрушении зданий. По факту — многоцелевой пожарный танк.

Ну что, на этом все, до встречи!