Как избавиться от прокрастинации до того, как она разрушит вашу карьеру

Прокрастинацию принято считать разновидностью лени и ерундой, а эффективным лекарством от нее грозный окрик: «Соберись, тряпка!» На деле прокрастинация — опасная проблема, сродни зависимости, которая вызывает много вины и стыда, и способна со временем разрушить личность. Почему она так опасна, редко лечится попыткой «взять себя в руки» и как ее одолеть?

Что представляет собой прокрастинация?

Прокрастинация выражается в том, что человек откладывает важные и срочные дела и заменяет их приятной деятельностью: пьет чай, смотрит сериалы, зависает в соцсетях, гладит котиков. Поэтому статья про прокрастинацию хронического прокрастинатора выглядит как-то так:

Но поскольку я не хронический прокрастинатор, вас ждет много букв (и если вы решите отложить эту статью, я пойму :))

Нужно сказать, что за словом «прокрастинация» скрываются очень разные состояния: от «мне надо потупить двадцать минут в Фейсбук перед началом рабочего дня» до «я вообще не могу приняться ни за одно важное дело». Если сделать «шкалу прокрастинатора», то она будет выглядеть примерно так:

0: Лжепрокрастинаторы. Это люди, которые делают кучу всего и жутко переживают, когда за день успели сделать всего 47 дел вместо запланированных 50. Им кажется, что они жуткие прокрастинаторы, но это не так.

1: Обыкновенные люди. Любят перерывчики, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... соцсети и стриминговые сервисы только испортили их.

2: Дедлайнеры. Этих людей мотивируют только жесткие дедлайны и грустные последствия, если они нарушат дедлайн.

3: Хронические прокрастинаторы. А этих людей уже ничто не мотивирует.

Причины прокрастинации

Что делает большинство людей с поведением, которое им не нравится? Они пытаются с ним бороться. Но проблема в том, что это поведение возникает не просто так. Это доступный в настоящий момент способ адаптироваться к ситуации и помочь с ней хоть как-то справиться. От чего же нас пытается защитить прокрастинация? От многих вещей.

Предчувствие проблем

Например, руководитель или клиент настроен к вам очень критично, и вы знаете, что как только покажите ему результат своей работы, он обязательно найдет к чему прикопаться и устроит торжественную порку. Оттянуть казнь — вполне разумная стратегия, и прокрастинация приходит на помощь.

Страх успеха

Интересно, что предчувствие успеха может тревожить не меньше, чем предчувствие неудачи. Стать успешным — значит стать заметным, взять на себя больше ответственности и риска. Все это может до чертиков пугать. Намного проще отложить важные дела, которые способны вывести на новый уровень и создать новые проблемы.

Бунт на корабле

Прокрастинация может свидетельствовать о скрытом гневе. Представьте, что вас пообещали назначить руководителем перспективного проекта, вы месяц готовили стратегию и предвкушали, как будете ее реализовывать, и вдруг все изменилось. Проект возглавит другой человек, а вам придется воплощать чужой план, который откровенно проигрывает вашему.

Вероятно, вы почувствуете, что с вами обошлись несправедливо, и будете кипеть от злости и обиды. Хорошо, если ситуацию можно обсудить с руководством напрямую, но если нет, есть чудесный выход — саботировать ненавистный проект, например, прочитав весь интернет от корки до корки.

Перфекционизм

А вот это мое любимое. За перфекционизмом часто скрывается страх неудачи, но завернутый в благородную обертку. Перфекционист говорит: «Я хочу сделать эту задачу идеально» или «Я готов браться только за большие и сложные проекты» или «Меня вдохновляют только выдающиеся результаты».

Перфекционист так высоко задирает себе планку, что у него возникает обоснованный страх облажаться. А облажаться для него смертельно опасно, поскольку это ударит по самооценке, и он утонет в стыде от собственной никчемности. И тут на помощь приходит прокрастинация, ведь «лучше сделать идеально, но никогда, чем кое-как, но сегодня».

Потеря смысла

Людям вроде меня бессмысленные задачи внушают отвращение. Пару раз я сменил профессию, поскольку старая потеряла для меня смысл. Но до того, как принял это радикальное решение, с огромным трудом заставлял себя выполнять рабочие задачи, откладывая все, что можно было отложить.

Переутомление

Еще одна причина прокрастинации — банальное переутомление, поскольку сложно выполнять задачи, когда для этого нет ресурсов.

Кстати, тут есть один занятный феномен. Далеко не каждый человек может разрешить себе по-честному расслабиться, если не сделал задачи, которые запланировал (это особенно касается предпринимателей и самозанятых, у которых больше возможностей распоряжаться своим временем). Вместо того, чтобы подремать часик или уйти с работы пораньше, человек читает статьи или сидит в соцсетях, чтобы быть «при деле» и не испытывать вину.

Можно перечислять и другие причины, но суть понятна. У прокрастинации есть веские причины на существование, и потому всякие увещевания и окрики «Возьми себя в руки!» работают плохо.

Хотя и работают

Причины разные — сценарий один

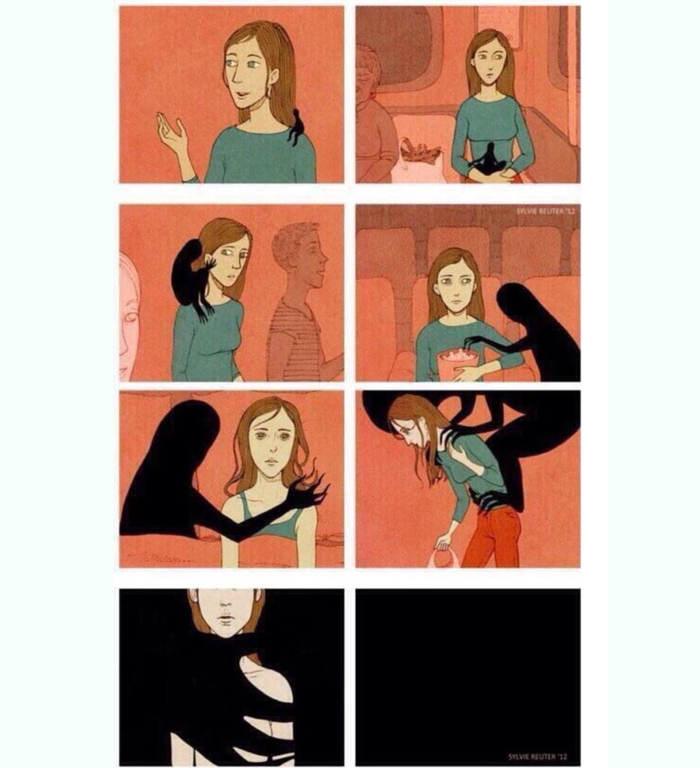

Независимо от причины, вызвавшей прокрастинацию, она разворачивается по одному сценарию. Сначала какое-нибудь дело (поход к врачу, необходимость сделать отчет или поговорить с соседями, которые достали тем, что курят в подъезде) приводит к возникновению неприятных мыслей и эмоций (тревога, страх, стыд, злость). Возникает конфликт — делать надо, а делать не хочется.

Если раскидать конфликты по четырем сферам жизни, то получится такая картина:

В норме мы решаем проблему в той сфере жизни, где она появилась. Однако из-за возникшего конфликта «надо делать, не хочу делать», мы либо сбегаем в другие сферы и перерабатываем конфликт там, либо остаемся в той же сфере, но переключаемся на другие дела, а проблему не решаем.

Конфликт возник в сфере деятельности, а перерабатывается в сфере фантазий. Например, вместо того, чтобы сделать декларацию, бухгалтер залипает в соцсетях.

Конфликт возник в сфере тела, а перерабатывается в сфере контактов. Например, вместо того, чтобы идти на йогу, девушка болтает с подругой.

Конфликт возник в сфере контактов, а перерабатывается в сфере деятельности. Например, жена написала «нам надо серьезно поговорить», и муж сидит до упора на работе.

Конфликт возник в сфере деятельности и там же перерабатывается. Например, надо делать холодные звонки, а менеджер старательно наводит порядок в CRM.

Чем полезны эти модельки? Мы сбегаем в определенные сферы не просто так, мы бежим туда, где нам наиболее комфортно, привычно и безопасно, где нас ждут положительные эмоции. Например, заменяем сложный разговор с женой, где высок риск испытать кучу неприятных эмоций, простыми рабочими делами, где легко поставить себя галочку «я молодец» и почувствовать гордость по этому поводу.

Другими словами, полезно анализировать не только почему человек откладывает одни дела, но и то, какие именно дела он выбирает в качестве замены, какую эмоциональную потребность благодаря им удовлетворяет. Допустим, человек вместо того, чтобы написать коммерческое предложение (и возможно получить отказ, что будет означать для него поражение), играет в стрелялку, успешно мочит врагов и чувствует себя победителем.

Поскольку замещающая деятельность не только уберегает нас от негативных эмоций, но подкрепляется положительными, это создает дополнительную проблему.

Если возмездие за отложенные дела отсрочено, мозгу кажется, что он изобрел гениальную стратегию — не делать то, что не нравится, да еще и получать в процессе удовольствие

Какой дурак от этого откажется? Так прокрастинация получает подкрепление и при регулярном повторении может перерасти в зависимое поведение, от которого очень сложно избавиться.

И еще один важный момент. Хотя замещающая деятельность и приносит удовольствие, прокрастинация сопровождается чувством вины и стыда. Причем, чем больше человек прокрастинирует, тем больше разочаровывается в себе, тем больше стыда испытывает, тем сильнее возникает у него желание сбежать от этих неприятных эмоций. Такой вот замкнутый круг.

Всегда ли прокрастинация вредна?

Хотя в своей хронической форме прокрастинация однозначно вредное и опасное явление, от нее есть и польза. Вот несколько примеров.

Когда прокрастинация — залог выживания

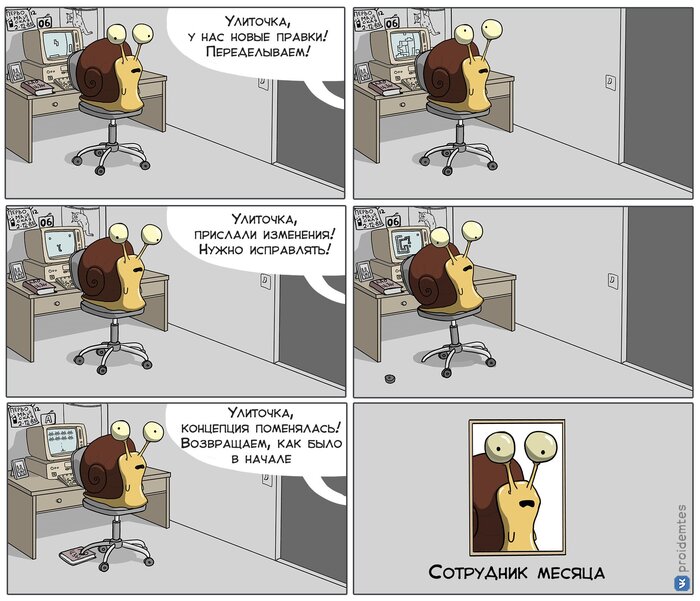

Ситуации бывают разные. Начальники-самодуры, токсичный коллектив, противоречивые вводные и вопросы из серии «Почему в шапке? Почему без шапки?» создают атмосферу, в которой, чем меньше отсвечиваешь, тем лучше.

В такой атмосфере прокрастинатор, оснащенный тысячью и одной отмазкой, может чувствовать себя намного комфортней, чем инициативный сотрудник.

Вы заменяете неприятные дела полезными

Бывает так, что вам надо починить дверцу шкафчика (разобрать хлам на даче, купить когтеточку для кота), но вместо этого вы сидите и пилите интересный проект (занимаетесь спортом, идете с девушкой на свидание). Другими словами, заменяете неприятные дела приятными и более важными.

Если смотреть на прокрастинацию под этим углом, то прокрастинация — навык эффективного человека. Это способность отложить не особо важные дела и отдать приоритет по-настоящему значимым вещам. В конце концов, куча прорывных идей была реализована, поскольку кто-то забил на стирку, глажку, уборку или учебу в Гарварде (привет, Билл Гейтс).

Качественнее и творчественнее

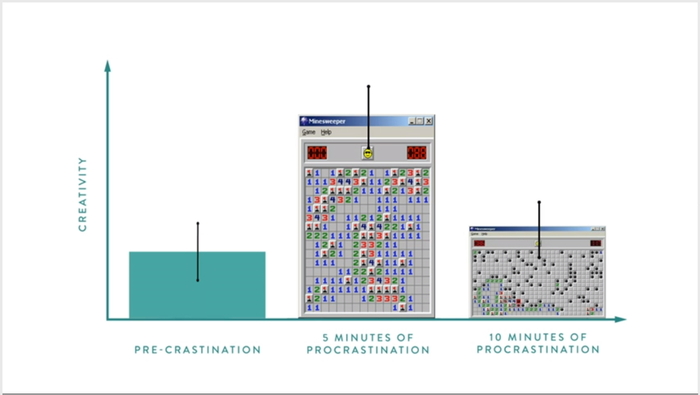

Эксперименты показали, что если людям нужно решить творческую задачу, то лучший результат они покажут, если возьмут небольшую паузу, а не сразу примутся за решение (кстати, если пауза будет слишком большой, решение тоже окажется хуже).

Подробнее об этом эффекте и экспериментах рассказывает на TED Адам Грант

Я тоже использую этот метод — даю задаче отлежаться, а подсознанию поработать, и часто хорошее решение приходит само собой.

Однако намного чаще прокрастинация создает трудности, и возникает вопрос, а как от нее избавиться?

Как избавиться от прокрастинации

Люди с хронической прокрастинацией напоминают людей с депрессией (и часто эти состояния взаимосвязаны и одно может предшествовать другому). Им сложно взяться даже за простые задачи, им кажется, что у них ничего не получится, они испытывают море вины и стыда за свою никчемность.

Поэтому если для легких форм могут помочь призывы «Просто сделай это!» и волшебный пендель, то из запущенной прокрастинации приходится выбираться по шажочкам, держась за стеночку. Итак, что поможет преодолеть хроническую прокрастинацию?

Важно признать проблему

Часто прокрастинаторы пребывают в уверенности, что стоит им только захотеть, и они легко победят прокрастинацию. Дело усугубляет и общее мнение, которое не воспринимает прокрастинацию как тяжелую проблему. Поэтому для начала надо признать, что самостоятельно справиться будет сложно, может понадобится помощь психолога, а кроме того, это не быстрый процесс, который потребует усилий.

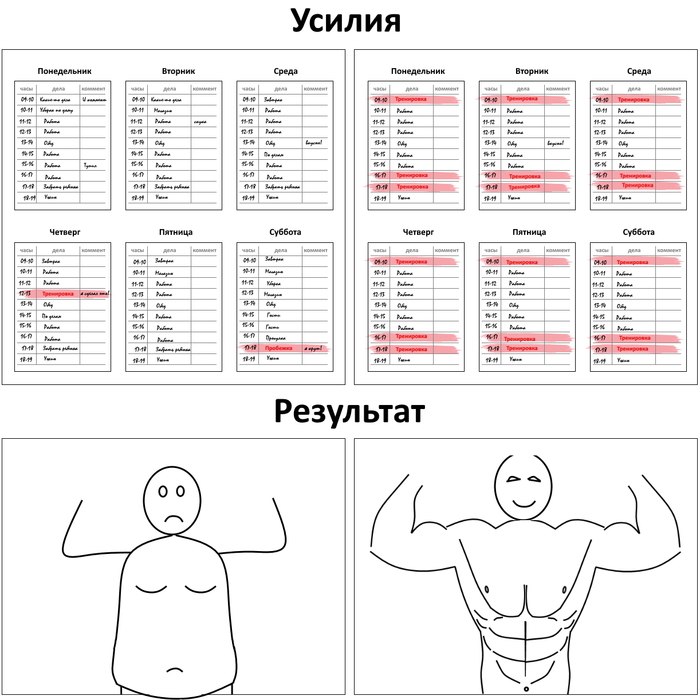

Начать с маленьких шагов

Хронические прокрастинаторы начинают откладывать даже мелкие дела. Поэтому для начала важно приучить себя выполнять хотя бы их. Если надо — дробить на мелкие кусочки. Если задача «принять душ» кажется неподъемной (и это не шутка), то она раскладывается на этапы: 1) сесть на кровати; 2) встать; 3) раздеться; 4) дойти до душа; 5) принять душ.

Успешное выполнение мелких дел поможет обрести хоть какой-то контроль над жизнью, а там можно взяться за более масштабные дела.

Создать поддерживающую среду

Когда сломана нога, ходишь с костылями. Для прокрастинатора такими костылями могут стать искусственные дедлайны и напоминания, что надо сделать задачу. Например, я несколько лет не мог написать художественный роман и попросил подругу пинать меня, если я не буду раз в два дня отправлять ей по электронке очередную страницу романа. Это сдвинуло процесс с мертвой точки, и роман я написал.

Разобраться в причинах и мотивах

Всегда стоит разбираться с причинами, которые побуждают вас откладывать дела, а также с теми бонусами, которые дает прокрастинация. Для этого можно использовать упражнение по мотивам квадрата Декарта, которое предлагает психолог Мария Жиган. Нужно исследовать все плюсы и минусы прокрастинации, ответив на эти вопросы:

Причем полезно прогнать ответы по четырем сферам жизни (тело, деятельность, контакты, фантазии), чтобы ничего не упустить. Кроме того, вы можете задаться вопросом, как изменится ваша жизнь, если вы продолжите прокрастинировать месяц, полгода, год. Какой станет ваша жизнь: сохраните ли вы работу, семью, здоровье?

С одной стороны, такой анализ поможет увидеть скрытые мотивы и страхи, с другой — найти причины для изменений. Ведь если преимущества от прокрастинации перевешивают недостатки, то и нет мотивации что-то менять.

Научиться отслеживать свое состояние

Хроническая прокрастинация — ежедневное испытание, и чтобы научиться с ней справляться нужно выработать привычку отслеживать, что с вами происходит «здесь и сейчас». Какие обстоятельства, мысли, эмоции запускают прокрастинацию?

Например, вы были в отличном настроении, собирались поработать, но услышали от коллеги скептическое замечание о вашей идее. Это вызвало у вас мысль «у меня ничего не получится, идея дурацкая», вы расстроились и обиделись на коллегу, и вот уже час листаете Фейсбук. Очень полезно научиться отлавливать подобные триггеры до того, как они запустят автоматическую цепочку: эмоции-мысли-Фейсбук. Тогда в сможете взять их под контроль.

Аналогично стоит отследить все то, что помогает вам перестать прокрастинировать. Это могут быть мысли, эмоции, какие-то действия или обстоятельства. Например, музыка, которая настраивает на работу, или, наоборот, отсутствие соцсетей под рукой.

Хотя постоянно осознавать свои действия сложно, это очень мощный инструмент изменений. Почему? Дело в том, что любого человека можно рассматривать, как стабильную систему, которая организована лучшим из доступных ей в настоящий момент способов. Когда мы пытаемся себя изменить, игнорируя сложившийся порядок, возникает сопротивление. Причем оно будет тем больше, чем более значимые ценности оказываются затронуты.

Поэтому часто серьезные изменения происходят не тогда, когда мы пытаемся себя переделать, а когда мы начинаем интересоваться собой: как мы думаем, действуем, чувствуем, какие решения принимаем. Это помогает увидеть целостную картину, принять идею, что текущее положение дел нам отчасти выгодно, сделать доступным для осознания скрытые мотивы, выгоды и автоматическое поведение.

Мне нравится думать, что для позитивных перемен достаточно всего лишь всерьез заинтересоваться собой, поэтому я веду бесплатный телеграм-канал, где пишу про разные психологические заморочки и лайфхаки, которые помогают с ними справиться. Подписывайтесь, если интересно.