Сибирские крестоносцы

Крестоносцы… Что первым делом приходит на ум при их упоминании? Средневековые рыцари в латах, с алыми крестами на плащах и знамёнах, с кличем «Deus vult!» на устах отвоёвывающие у сарацин Гроб Господень? Более искушённые в истории могут припомнить, что в крестовые походы отправлялись не только западноевропейские феодалы, но и русские князья – как в 1111 году, во главе с Владимиром Мономахом против половцев. Куда менее известно, что крестоносное войско существовало и воевало в России даже в ХХ веке, в пору Гражданской войны.

Они появились не вдруг. Ещё в начале Первой мировой бородатые сибирские стрелки шли в атаки с намоленными иконами пращуров, висящими на груди поверх шинелей. Полковые священники шагали из окопов под свинец вместе со своей солдатской паствой. Когда уже другая война полыхала на просторах России, весной 1918 года на Урале объявился пожилой казак-старообрядец Мокий Кабаев. Он возглавил организованную боевую группу из 70 казаков-староверов, отвергавших брадобритие, табак и водку. «Старик Кабаев», якобы ходивший ещё в Среднюю Азию с генералом Скобелевым, посещал белые части с медным наперсным крестом и иконой. Наряду с молитвенными песнопениями и заветами о благочестии, он вдохновлял войска на бой и сам не уклонялся от него.

Стяг дружины Святого Креста

Год спустя на другом фронте Гражданской войны, а именно юге России, звучали замыслы создания отдельных воинских формирований, что воевали бы «под знаменем Святого Животворящего Креста». Как пишет исследователь В.Ж. Цветков, в конце лета 1919 года в Екатеринодаре (ныне Краснодар) было объявлено об учреждении «Легиона Святейшего Патриарха Тихона».

Воинам в нём полагались нагрудные эмалевые кресты, чёрные для рядового состава и белые – для командования. Более того, чины в будущих крестоносных частях планировали уподобить стрелецкому войску допетровского времени. Однако командующий Вооружёнными Силами Юга России генерал А.И. Деникин не дал начинанию путёвки в жизнь. Его рассердила перспектива подчинения легионеров не только ему, но и своему идейному руководству. Подлинные же «Дружины Святого Креста» появились ровно в то же самое время на востоке России. Прежде чем рассказать о них, следует обратиться к биографии одного из главных вдохновителей новых крестоносцев.

Известно, что Белое движение в массе своей не было монархическим. Во главе него находились люди, продолжившие службу в Русской армии после отречения Николая II. В их числе присягу Временному правительству в 1917 году принёс и генерал М.К. Дитерихс. Опытнейший военачальник, окончивший Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду, ещё раньше он стал восприемником от купели самого наследника престола цесаревича Алексея. В Первую мировую войну руководил штабом 3-й армии на Восточном фронте, затем возглавлял 2-ю Особую пехотную бригаду на Балканах.

Слева единственный сохранившийся фотоснимок Мокия Кабаева, организатора первой белой крестоносной дружины . Справа генерал-лейтенант М.К. Дитерихс. (художник Д. Трофимов, 2003 год)

Возвратившись в Россию летом 1917 года, Дитерихс стал начальником штаба 3-го конного корпуса генерала А. М. Крымова, главной ударной силы Корниловского мятежа, хотя от участия в нём уклонился. Осенью, по одной из версий, вызволял Л.Г. Корнилова и других генералов из Быховской тюрьмы, затем руководил штабом Чехословацкого корпуса – словом, биография и карьера для сюжета кино. 17 января 1919 года по предписанию адмирала Колчака Дитерихс начал расследование убийства царской семьи. По версии историка С.Э. Зверева, именно это событие стало рубежным для мировоззрения генерала.

В середине июня 1919 года вышел подписанный Дитерихсом приказ, содержащий следующие примечательные слова: «Призываю всех объединиться в борьбе . Напоминаю, что мы ведём не политическую борьбу, а религиозную». 6 августа того же года руководивший пресс-бюро при правительстве Колчака философ Д.В. Болдырев на митинге в Омске призвал всех вступать в дружины Святого Креста. Тогда же начали формироваться и дружины Зелёного Знамени из исповедующих ислам. Парадоксально, но факт: крестоносцы и мусульмане, тысячу лет тому назад непримиримые противники, в рядах Белого движения вставали в единый строй.

Это были сугубо добровольческие формирования. Как указывает историк Р.Г. Гагкуев, они комплектовались согласно штатам отдельных сводных батальонов и набирались прежде всего из числа беженцев. Срок службы добровольцев составлял полгода. Их обеспечивали униформой и тёплой одеждой, с учётом суровости климата и скорых осени с зимой. Военнослужащим в дружинах выплачивалось жалование. Многим из них не хватало крыши над головой, свой угол всегда был для беженцев вопросом первостепенной важности. В таких случаях выдавались деньги на жильё, или обеспечение квартирой. Кроме того, производилась разовая единовременная выплата денег – по 1000 рублей в руки. Беспорочно отслужившие свои первые шесть месяцев могли рассчитывать ещё на 800 рублей, после года в крестоносцах – на 1000. Два года в рядах Святого Креста или Зелёного Знамени предполагалось вознаграждать целыми 5000 рублей. Всего же на развитие этого почина правительством Колчака было выделено 10 миллионов рублей.

Униформа добровольцев дружин Святого Креста и Зеленого Знамени: полка Иисуса Христа, одной из омских дружин Святого Креста, Киргизской Дружины Зеленого Знамени

По принципу единоначалия всеми дружинами командовал назначенный на эту должность генерал В.В. Голицын. У него под рукой был целый аппарат офицеров, наделённых полномочиями для действия во всех подконтрольных регионах. Голицын был весьма воодушевлён идеей добровольчества. В сентябре 1919 года он делился с прессой:

«Отрадно видеть, что добровольчество идет с низов… Это движение выдвинуло новый клич: «За веру Родины!» Православные под знаком креста и мусульмане под знаком полумесяца поднимаются на Священную войну».

Помощь со стороны союзников по Антанте выразилась, в частности, в заказе 100 тысяч томиков Библии. Каждому дружиннику-христианину должен был выдаваться один экземпляр – правда, за Урал священные книги доставили лишь в ноябре.

Дружины Святого Креста являлись весьма необычными воинскими формированиями, а наряду с этим – братствами. У отдельных частей мог быть свой небесный покровитель – Александр Невский, Сергий Радонежский и т.д. Наряду с присягой, добровольцы приносили и священный обет. В строю они должны были носить восьмиконечный крест на униформе. Дисциплина в дружинах сочеталась с запретами на спиртное, брань, плотские утехи и т.д. Наконец, примечание к «Положению о Дружинах…» гласило: «При обращении солдат к офицерам допустимо слово “брат” присоединять к чину – например, “брат поручик”, “брат капитан” и так далее». Вступивших в ряды дружин женщин именовали «сёстрами».

Правда, даже самый искренний порыв не компенсировал нехватки боевой выучки и опыта. В дружины вступали по большей части незнакомые с военным делом люди. Только для усвоения необходимых азов им требовалось полгода, а на деле уже месяц-два спустя крестоносцев отправляли на передовую. Первые из них пошли в бой в сентябре. На сегодняшний день неизвестны ни точное количество добровольцев, ни явные свидетельства их успехов на фронте.

Знак дружины Святого Креста, 1919 год

Движение дружин Святого Креста и Зелёного Знамени, несомненно, всколыхнуло белую Сибирь и повлияло на итог Тобольской операции осенью 1919 года. Колчаковские войска тогда потеснили 5-ю армию РККА командарма М.Н. Тухачевского.

«Войска фронта! Вместе со мной каждый по своей вере сотворите благодарственную молитву Богу, Сыну Его Христу и Пророку Магомету за дарованную победу…» – восклицал по этому поводу в приказе Дитерихс. Но эта победа оказалась последней для белого движения на востоке России.

На начало 1920 года историки ещё отмечают отдельные части крестоносцев, сливающиеся с регулярной армией, и сходятся во мнении, что к заявленной религиозной войне массы населения были не готовы. Вдобавок, обычным делом для белой Сибири была, к примеру, порка шомполами. Неоднократные приказы, воспрещающие телесные наказания и рукоприкладство, попросту не работали, люди начали дезертировать. «Бьют хуже, чем при царе. Бьют, да приговаривают: «Приказ приказом, морда мордой, а Колчак Колчаком»», – встревоженно сообщал священнослужитель Борис Серебряков в письме колчаковскому военно-политическому руководству в октябре 1919 года. «Последний резерв» Верховного правителя России никак не помог ему выиграть войну.

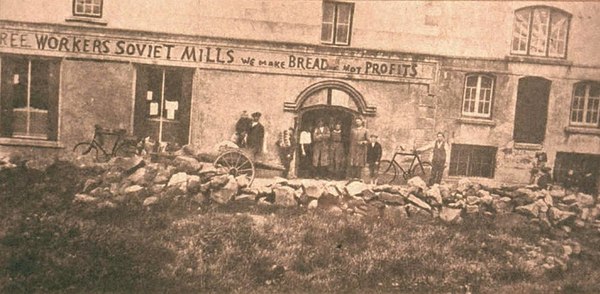

Ирландская ССР

В истории непростых отношений Ирландии и Великобритании есть одно занимательное событие. Эта история началась с ареста английскими властями в январе 1919 года некоего Роберта Бирна — лидера местного профсоюза почтовых работников. Обвинения были надуманными, и Роберт в тюрьме объявил голодовку, став неформальным лидером заключенных. Активисты ячейки ИРА решили отбить товарища, утроив вооруженный налет.

Что–то пошло не так — кроме охранника, смертельно ранен был и сам Бирн. Смерть политзаключенного всколыхнула сонный городок Лимерик, начались беспорядки. Англичане не придумали ничего лучше, как ввести военное положение. Были введены пропуска, причем в город и из города пропускали только жителей самого Лимерика, рабочие из предместий, где жила основная масса трудового населения, оказались отрезаны от города, где они работали. Фактически это была блокада.

В ответ на это жители Лимерика объявили всеобщую забастовку, провозгласили Лимерик Советской республикой и обратились за признанием к Советской России. Англичане были в шоке. Надежды на то, что у города начнутся проблемы с продовольствием, не оправдались — благодаря сочувствующим жителям окрестностей было налажено бесперебойное снабжение продуктами и всем необходимым. Расплачивался Лимерик собственными деньгами. Главой Советского Лимерика был избран плотник Джон Кронин.

Советский Лимерик быстро стал мировой знаменитостью. В город стали съезжаться репортеры, причем чтобы въехать им требовался пропуск от англичан, а чтобы выехать — от Советов. Решив замять скандал, английские власти пошли на попятную. Военное положение было отменено, и так, как революционный порыв лимерикцев больше никто в Ирландии не поддержал, Советский Лимерик быстренько свернулся, просуществовав меньше двух недель, с 15 по 27 апреля 1919 года.

Гуляев (Гуляев-Сусанин) Фёдор Степанович

Семён Буденный и житель алтайского села Федор Степанович Гуляев, который в августе 1919 года завел в болото 700 колчаковских кавалеристов.

Гуляев (Гуляев-Сусанин) Фёдор Степанович (1866, с. Рассказиха Шадринской волости Барнаульского уезда,— 28. 11. 1929, там же), активный участник Гражданской войны. В 1919 во время боёв под Барнаулом был партизанским связным 22-го Приобского полка 6-й горно-степной дивизии 5-й армии.

Схваченный белогвардейцами, искавшими проводника, Гуляев вызвался провести их кратчайшим путём через согру (заболоченное мелколесье) на партизанскую базу в с. Бобровка.

19 августа завёл белогвардейский отряд в непроходимое болото, а сам скрылся. Большая часть отряда погибла. Гуляева стали называть в народе алтайским Сусаниным, Гуляевым-Сусаниным. Приказом РВСР № 145 от 21 июня 1921 награждён орденом Красного Знамени.

Гуляев приезжал в Москву, его принимал В. И. Ленин. Из рук Ленина лично получил серебряные часы и шашку, богато украшенную золотом.

На фото: Гуляев и Семён Буденный

Железной рукой в светлое будущее. К 98-летию продразвёрстки

11 января 1919 года вышел декрет, дававший право изымать у крестьян излишки продовольствия.

Сегодня, когда мы вспоминаем 98-ю годовщину одного из самых известных слов периода военного коммунизма, стоит поговорить о том, что бывают моменты, когда государство можно спасти, только нарушая права его граждан.

«Белые приходят – грабят, красные приходят – грабят»

То, что продразвёрстку придумали вовсе не большевики, а вполне себе царское правительство – вроде бы не секрет. Нет, мы не собираемся этим фактом оправдывать одних или обвинять других. Есть предложение иное – подумать, а чем была вызвана эта мера.

Учитывая, что Россия к тому времени третий год находилась в состоянии войны, а царское правительство не имело контроля не только над военной, но и над промышленностью вообще, продразвёрстка просто не могла не появиться. Это был вопрос времени, и конец ноября 1916 года (когда вышло постановление правительства «О развёрстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной») – это поздно и практически бесполезно.

Промышленное производство из-за войны сильно сократилось, что нарушило нормальный товарооборот города и деревни. Кроме того, дефицит грузовых составов (поезда и паровозы в первую очередь обслуживали военные перевозки) приводил к тому, что даже имеющийся хлеб нечем было доставить в города: «...Мы считаем необходимым обратить особое внимание на то, что кризис пшеничный и мучной наступили бы значительно раньше, если бы в распоряжении торговли и промышленности не оказалось некоторого неприкосновенного запаса пшеницы в виде очередного груза, лежавшего на железнодорожных станциях, в ожидании погрузки с 1915 г. и даже с 1914 г.», – указывали правительству в 1916 году биржевые торговцы.

Что предусматривала «царская развёрстка»? Обязанность поставить зерно государству по установленной цене. За те два месяца, что постановление выполнялось, властями зафиксировано не менее сотни случаев насильственного изъятия зерна. Бунтовали, да. Потому что «закупка по твёрдым ценам» на практике означала взятие под расписку.

И это только продразвёрстка. А были ещё и реквизиции (в прифронтовых районах преимущественно, однако и в удалённых от фронта губерниях случалось). Причём это ещё до развёрстки (1915), а потом и вместе с ней.

Иными словами, царская развёрстка мало чем отличалась от большевистской.

Отсюда первый вывод: продразвёрстка в 1916-м – мера уже запоздалая, отчаянное хватание утопающего за соломинку. Делать это следовало не в конце 1916-го, а сразу после начала войны, причём не только с селом, но и с промышленностью в городах. И попытки такие предпринимались, но иностранный капитал жаловался своим правительствам, а те давили на Николая II. Крестьянину же жаловаться было некому. В результате спустя два года крупные города сели на голодный паёк, что ускорило Февральскую революцию.

Преемственность и отличие методик

Ещё показательнее статистика. Тут соревнуются Временное правительство и большевики, царское сильно проигрывает им обоим. Итак, первые сумели заготовить 472 тыс тонн хлеба. Вторые – 885 тыс тонн. Казалось бы, победитель очевиден, но есть уточнение. Временное правительство заготовило столько за март-декабрь 1917 года (25 марта вышел «Закон о хлебной монополии», узаконивший послереволюционную развёрстку). А большевики – с января 1918 по октябрь 1921-го (активно – с января 1919, после выхода декрета).

Вывод второй: продразвёрстка как мера – она у всех одинаковая. Не было в природе какой-то доброго и пушистого изъятия хлеба. Александр Риттих (министр земледелия Российской империи, автор постановления о развёрстке), Андрей Шингарёв (министр земледелия Временного правительства, автор «Закона о хлебной монополии») и Александр Цюрупа (нарком продовольствия РСФСР) – фигуры одного порядка. Причём последний, как говорится, «стоял на плечах у титанов» – активно пользовался наработками предшественников. Так, продовольственная диктатура, введённая в мае 1918-го – это продолжение продовольственной политики предшественников, но уже от новой власти.

Разница между тремя властями заключалась в том, что большевики сумели подойти к вопросу творчески. У них и выхода другого не было: крестьянин с 1915 года хорошо усвоил, зачем в деревню из города приезжают, всякого навидался, ко всему был готов. Во-первых, уже в 1918-м, ещё до декрета, большевики применили так называемый договорной метод. То есть попросту договаривались с крестьянством: «Так и так, нам нужно собрать столько-то (и ведь всё равно соберём, вы же знаете). Но можем в обмен предложить … (тут следует перечень того, что предлагалось в качестве компенсации)».

Ещё одна хитрость – временная отмена хлебной монополии. С мешочничеством в Советской России нещадно боролись, преследование спекулянтов изначально было одной из задач ВЧК. Однако натуральный обмен города с деревней большевики допускали: только в личных нуждах, не более чем на 1,5 пуда хлеба на человека и лишь в установленный срок.

Ну а главное, что именно большевики со временем, в первой половине 1920-х смогли уйти от политики военного коммунизма, начатой ещё их предшественниками.

1. Вернули нормальное (насколько оно может быть нормальным после Гражданской войны) налогообложение – продовольственный налог, заменив им продразвёрстку – это тяжёлое наследие царского режима;

2. Легализовали торговлю излишками продовольствия для крестьян;

3. Обеспечили для этой торговли надёжную валюту.

То есть раскрутили маховик экономики и спасли тем самым государство.

***

То, чем занимались большевики (а до них Временное правительство и царские министры, но об этом обычно не вспоминают) – это, конечно же, нарушение права на частную собственность. Благодаря каковому нарушению мы можем об этом рассуждать здесь и сейчас.

Продразвёрстка сама по себе – ни хорошо, ни плохо. Это показатель, что государство находится в кризисе, из которого нужно срочно выбираться. А была она хорошей или плохой – показывают шаги по её завершении.