10 лет назад, 15 августа 2012 года, Гарри Гаррисона не стало. Вспомним о его жизни и книгах, которые всё так же хорошо читаются, как и в то время, когда они впервые были напечатаны.

В России американский фантаст Гарри Гаррисон обрёл культовый статус ещё в 1972 году, когда в журнале «Вокруг света» был напечатан перевод его «Неукротимой планеты». Однако на родном Западе карьера Гаррисона складывалась непросто — мешало, как ни странно, именно то, что писатель был слишком разносторонним.

Один русский блогер в день смерти Гаррисона написал такой пост:

Читаю некрологи Г. Гаррисона, составленные любящими руками его поклонников. Схема некролога незамысловата. Первое предложение: умер великий Г. Гаррисон. Второе предложение: человек, написавший много книг, из которых мне нравится две, а семьдесят три — нет, не понравились…

Не будем возмущаться: шутка хороша, а Гаррисон и сам любил смеяться. А главное, в этой шутке есть изрядная доля правды: вряд ли найдётся человек, которому нравились бы все книги Гаррисона. Для того чтобы обрести собственный фэндом, Гаррисон умел слишком много. В чём-то он походил на своего героя, Скользкого Джима ди Гриза. Или на Колобка, который ускользал от всех, кто пытался его присвоить.

Путь Колобка имеет свои плюсы, но это не Дорога Славы. Скорее Дорога Свободы: выбраться из всех ловушек, одолеть все искушения — и посмеяться последним.

Иконоборец вселенной

В английском языке есть глагол «pigeon-hole» — «раскладывать по полочкам», «классифицировать». Так вот, «запиджонхолить» Гаррисона всегда было трудно, с какой стороны ни подойди. Взять хоть национальность. Казалось бы, «американский фантаст» с именем англосаксонистее некуда (Гарри, сын Гарри!).

На деле он Генри Максвелл Демпси, потомок с одной стороны испанских евреев, осевших в Латвии, а позднее переехавших в Санкт-Петербург, с другой — ирландских эмигрантов. Учитывая, что с тридцати лет Гаррисон жил за пределами родной Американщины, по большей части в Европе, справедливо назвать его писателем европейским. А лучше — просто писателем, без привязки к стране и народу.

С библиографией — ровно та же… хочется написать «беда», но это, конечно, как посмотреть. У многих коллег Гаррисона по фантастике есть своя основная тема или характерная черта, объединяющая их творчество. Шекли тяготел к абсурдному юмору. Желязны писал о суперменах, бунтующих против миропорядка. Воннегута прославил «телеграфно-шизофренический» стиль, Брэдбери — поэтичность, у Муркока что ни герой, то инкарнация Вечного Воителя, и так далее. А Гаррисон? Попробуйте-ка сказать, что для его творчества характерно.

В советское время было легче: сборник «Тренировочный полет» (1970) позволил навесить на него ярлык автора юмористической фантастики. Основную часть сборника занимала развесёлая «Фантастическая сага», в которой Голливуд при помощи машины времени снимает фильм о настоящих викингах. Когда перевели «Неукротимую планету», появился повод думать, что Гаррисон специализируется на НФ-боевиках. Дикая планета Пирр, где всё живое по неясной причине враждебно людям, герой с псевдоаристократическим именем Язон дин Альт, обременённый не только мускулами, но и мозгами… Такие боевики в СССР были редкостью, и Гаррисона запомнили.

Тем любопытнее было прочесть в годы перестройки романы о Стальной Крысе, у которых нет почти ничего общего с книгами о Язоне дин Альте (кроме разве что псевдоаристократического имени Джима ди Гриза). А когда дело дошло до «Подвиньтесь! Подвиньтесь!» и «Запада Эдема», стало ясно, что «типичного Гаррисона» попросту нет.

Писательская свобода — прекрасная штука: пиши что хочешь, без оглядки. Массовый читатель, однако, любит, чтобы на автора можно было навесить ярлык. А если ярлыка нет, интерес к писателю ослабевает. Так и случилось. На Западе смерть Гарри Гаррисона не прошла незамеченной, но молодой фэндом на неё почти не отреагировал. А ведь полвека назад, в 1967 году, британский фантаст Брайан Олдисс, крупнейший представитель Новой Волны, в письме Гаррисону писал:

Правда, Гарри, мне кажется, я ненавижу фантастику… Я пытался уйти от этого вывода, но мне будет всё равно, если вся операция пойдёт прахом, за исключением тебя, Блиша, Балларда, Дика — но кого ещё?

Представляете — Гаррисон в одном ряду с Филипом Диком! И это не шутка и не дружеский реверанс: сам Дик называл Гаррисона «иконоборцем вселенной», ниспровергателем дутых авторитетов. Ныне и Дик, и Олдисс, и Баллард считаются на Западе культовыми авторами — в отличие от Гаррисона, хотя его творчество и более разнообразно, и менее элитарно. Парадокс!

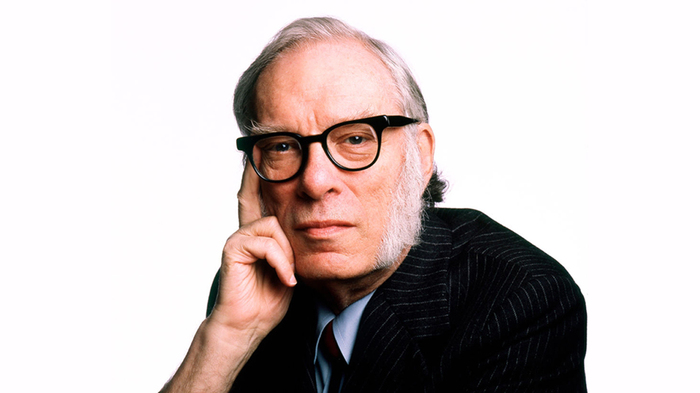

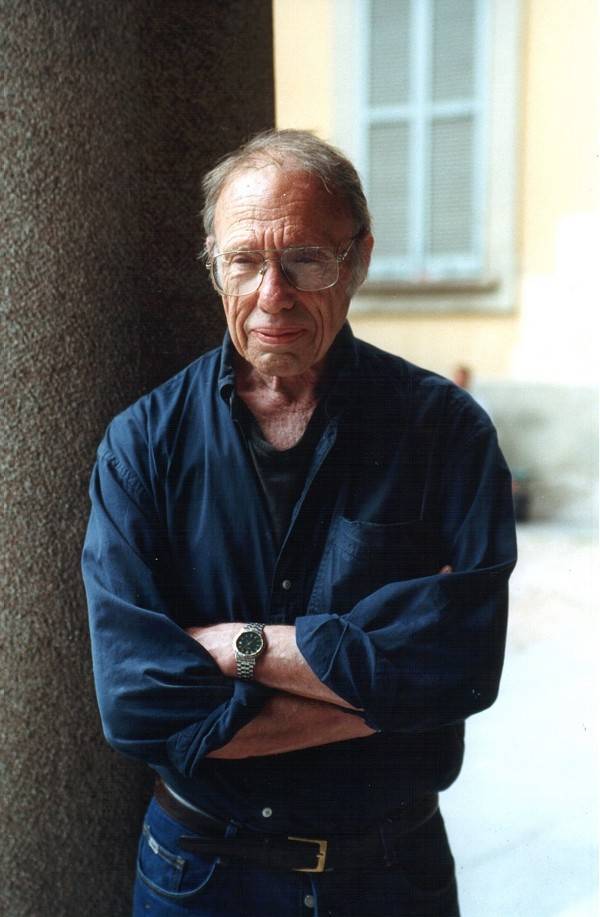

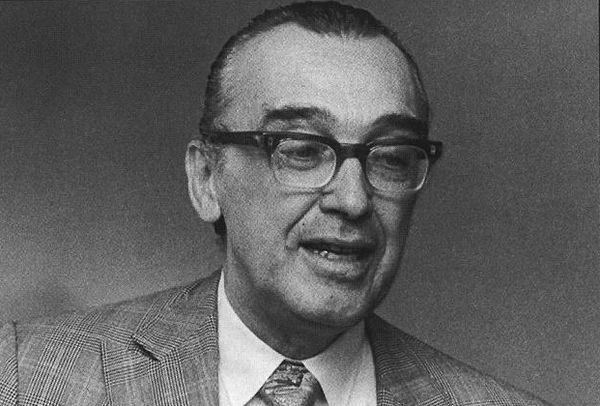

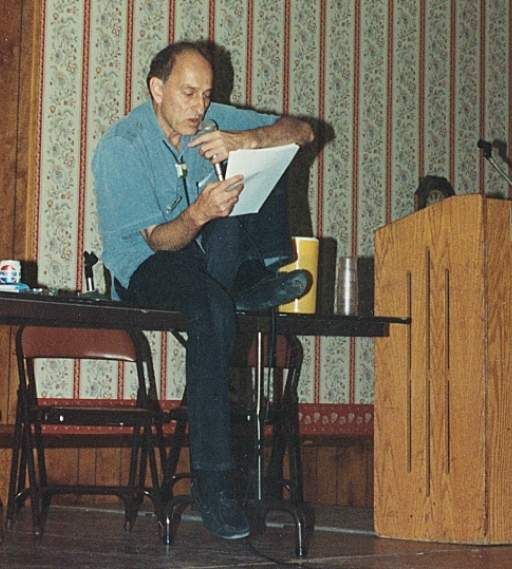

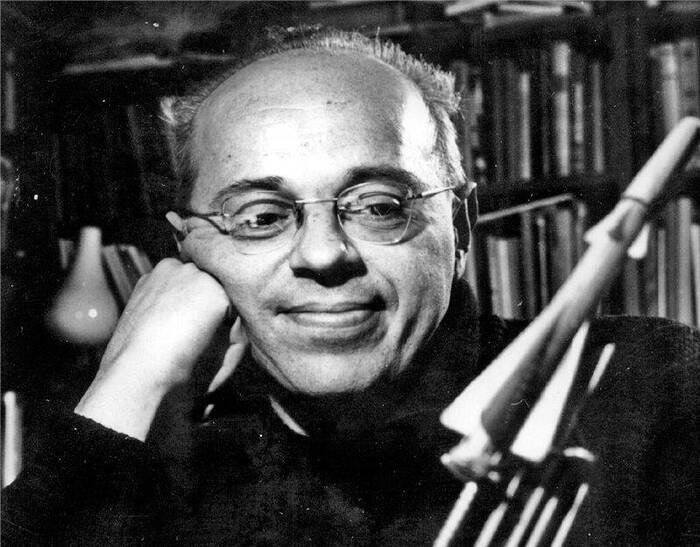

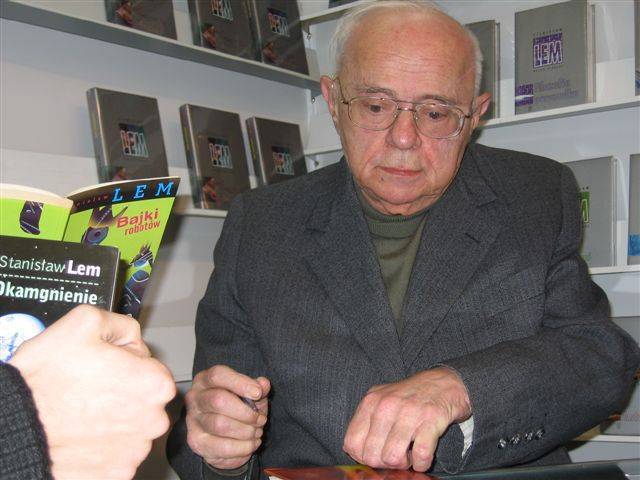

Гарри Гаррисон (справа) вместе со старым другом Брайаном Олдиссом (в центре) и фантастом Грегом Биром.

Антигерой американской армии

Отчасти писательская судьба Гаррисона — производная его жизни, которую лёгкой не назовёшь. Не то чтобы она была полна катастроф — бог миловал. Зато с деньгами у семьи Гаррисонов было туго. До середины 1980-х Гаррисон часто сидел в долгах, хотя выдавал по роману в год. Позже писатель в интервью Нилу Гейману говорил:

Я мечтал зарабатывать столько же, сколько лифтёр в издательстве, выпускавшем мои книги. На то, чтобы воплотить эту мечту в жизнь, ушло пятнадцать лет.

В остальном его биография кажется ровной. Но если приглядеться, окажется, что путь Гаррисона — это путь упущенных возможностей. Не то чтобы он упускал их по недомыслию или лености. Временами успеху мешала вечная тяга к перемене мест, иногда — банальная «не судьба». Хороший пример — один из самых недооценённых романов писателя «Билл — герой Галактики».

Гаррисон с младых ногтей увлекался фантастикой и рисованием, долго думал, кем стать, склонялся к художеству. Но в восемнадцать лет его забрали (точнее, забрили) в американскую армию.

Моё поколение оказалось поколением призванных, нам требовалось благополучно закончить не колледж, а войну.

Шёл 1943 год. Гаррисон только косвенно поучаствовал в единственной войне, которую потом называл «справедливой», — Второй мировой. Но шок от армии остался у писателя навсегда. Даже много десятилетий спустя он не уставал повторять: нужно побывать в армии, чтобы понять и возненавидеть военных; армия — это фашистское государство, которое защищает государство демократическое.

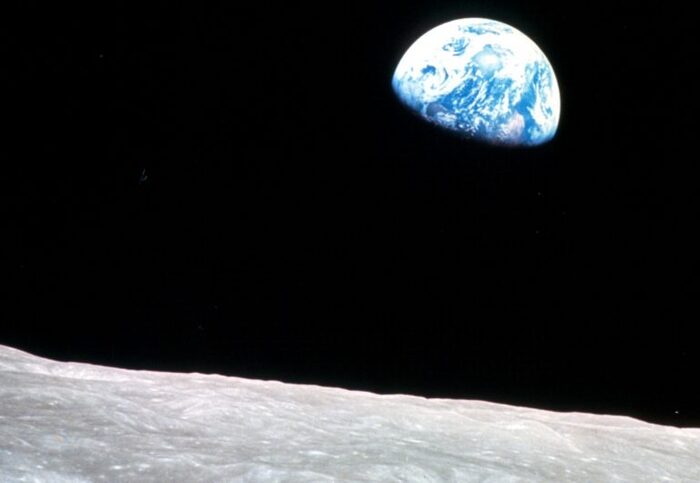

Служба в армии «ушибла» Гаррисона настолько, что ненависть к военным порядкам и войне он пронёс через всю жизнь. Даже в составленной Дональдом Уоллхеймом антологии «Люди на Луне» (1969) Гаррисон в предисловии к своему рассказу писал не столько о Луне, сколько о войне во Вьетнаме, которая «опустошила всех нас»:

Картина с изображением Земли, какой она видна с Луны, должна висеть на стене каждого школьного класса и каждого дома в мире. Мы видим много облаков и воды и совсем немного суши. Границ между странами не видно совсем.

За время службы в армии я приобрёл множество ценнейших профессий и навыков. Дослужился до сержанта, был инструктором по стрелковому оружию, крутил баранку на грузовике, присматривал за складом боеприпасов, стал специалистом по управлению турелью. Когда меня определили в наряд конвоировать посаженных на гауптвахту, научился грозно клацать карабином. И приобрёл изрядный опыт во многих столь же полезных делах.

Я покидал армию, полностью к ней приспособившись. Однако выяснилось, что она совершенно не подготовила меня к возвращению в реальную жизнь. Я так и не смог гладко вписаться в ту единственную роль, которую в своё время выучил на гражданке, — роль ребёнка.

Конечно, военнопленному Курту Воннегуту, прошедшему через огненный ад Дрездена, пришлось куда хуже. Как и Джо Холдеману, тяжело раненному на вьетнамской войне. Да и Джозеф Хеллер, пилот летающей крепости В-25, мог поведать об армии куда больше Гаррисона. Каждый из этих писателей, как и Гаррисон, написал смешной и страшный роман, отразивший его армейский опыт. И если смотреть объективно, пронизанный едчайшим антивоенным пафосом «Билл — герой Галактики», в котором простого парнишку космическая армия ломает через колено, ничуть не слабее «Бойни номер пять» Воннегута, «Бесконечной войны» Холдемана или даже «Уловки-22» Хеллера (с которой «Билла» сравнивали в своё время умные критики).

А итог? Книги Воннегута, Холдемана, Хеллера считаются их главными творениями и изучаются в университетах. «Биллу» подобное не светит, хотя это, помимо прочего, ещё и роман-пародия — на плохую фантастику и на милитаристский «Звёздный десант» Роберта Хайнлайна (за это Хайнлайн так обиделся на Гаррисона, что перестал с ним разговаривать). В конечном счёте «Билл» сгодился лишь на то, чтобы дописать к нему шесть сиквелов с разными соавторами, включая Роберта Шекли и Дэвида Бишофа.

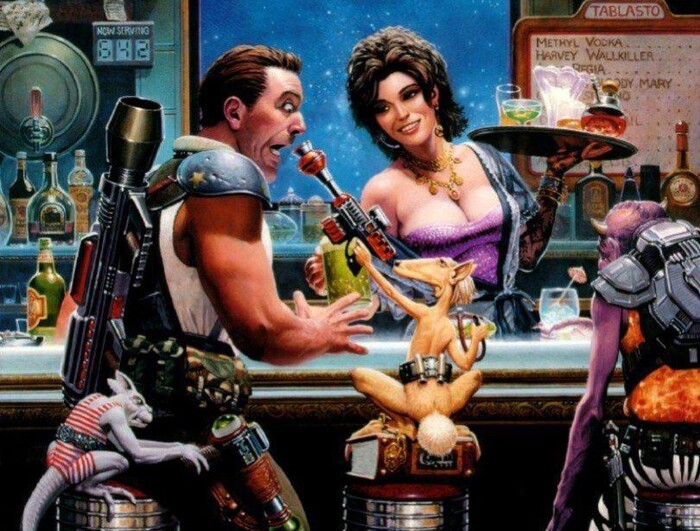

Иллюстрация Кита Паркинсона к роману «Билл — герой Галактики»

Литературный проект «Я съела пигмея»

После армии, год побив баклуши, Гаррисон поступил в художественное училище. Там он нашёл себе занятие, совмещавшее рисование и фантастику: стал сочинять, редактировать, рисовать и верстать комиксы. С этого начинали многие знаменитые фантасты, но и тут Гаррисону не повезло. Комиксы были не ахти (во всяком случае, следа в истории не оставили), да и денег постоянно не хватало. Вот почему, дебютировав в 1951 году рассказом «Проникший в скалы» в журнале Worlds Beyond (по иронии судьбы этот номер стал последним), Гаррисон за следующие пять лет опубликовал всего два рассказа.

Всё это время он трудился как вол, чтобы обеспечить себя и свою семью. Работать приходилось не только с комиксами, но и с «исповедальными журналами». Был такой вид изданий в США — confession magazines, рассчитанный на женщин-пролетариев. Там публиковались «откровения» читательниц, которые строились по формуле «согрешила — пострадала — раскаялась». Гаррисон писал в эти журналы статьи типа «Я съела пигмея» и «Я отрезала себе руку».

Доходило до абсурда: будущий Грандмастер подвизался в качестве «тёти Гарриет», которая помогала читателям журнала комиксов разбираться с проблемами. Журнал назвался Runchland Romances — примерно можно перевести как «Скотоводческие любовные истории».

Можете себе представить, что за люди писали о проблемах в этот журнал? «Дорогая тётя Гарриет, я беременна, мне пятнадцать, я никому ничего не сказала…»

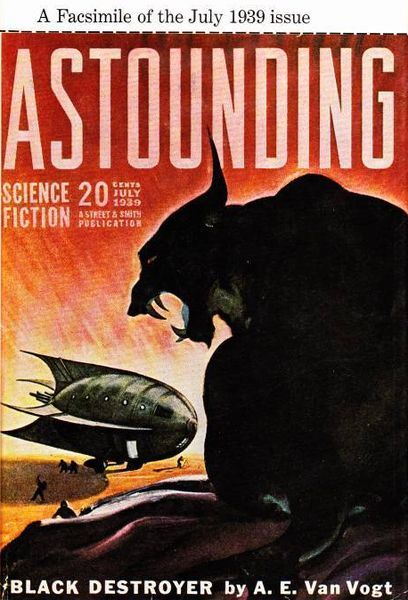

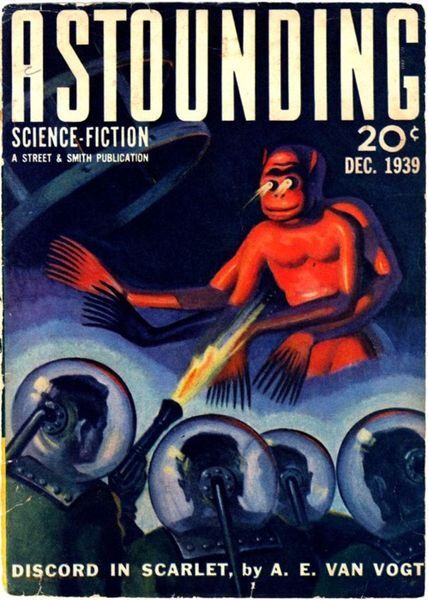

И только в середине 1950-х, переехав из Нью-Йорка в Мехико, Гаррисон начал сочинять фантастику, как того требовала душа. В ноябре 1956-го журнал Fantastic Universe напечатал «Безработного робота», который положил начало циклу рассказов, вошедших потом в сборник «Война с роботами». В августе 1957-го Astounding опубликовал повесть «Стальная крыса», где впервые появился Джим ди Гриз.

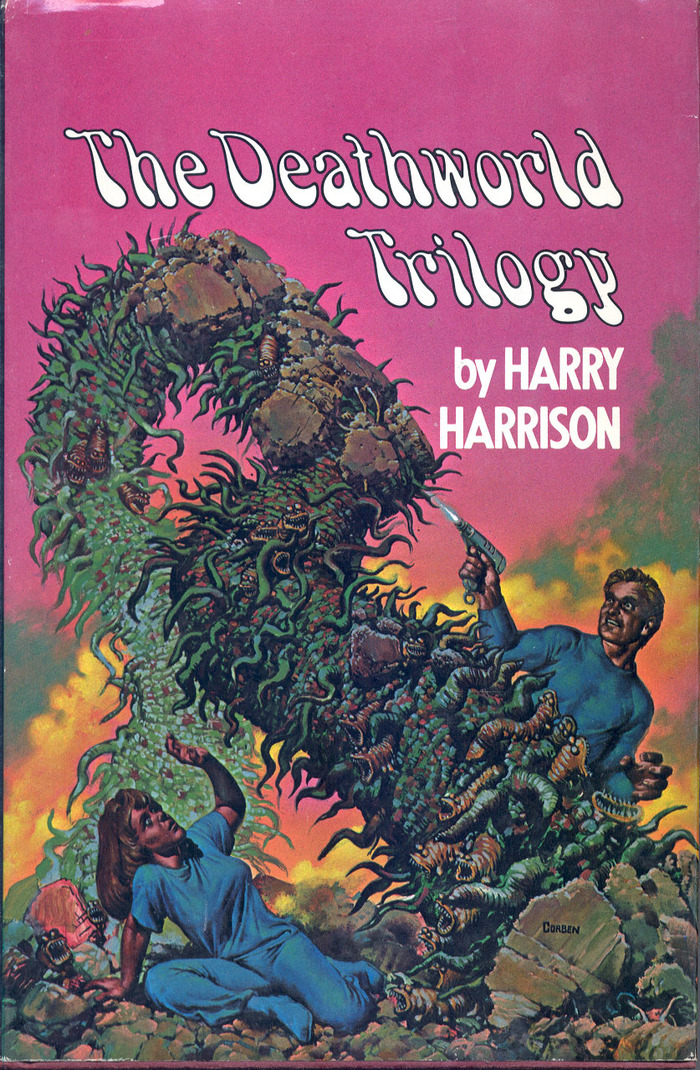

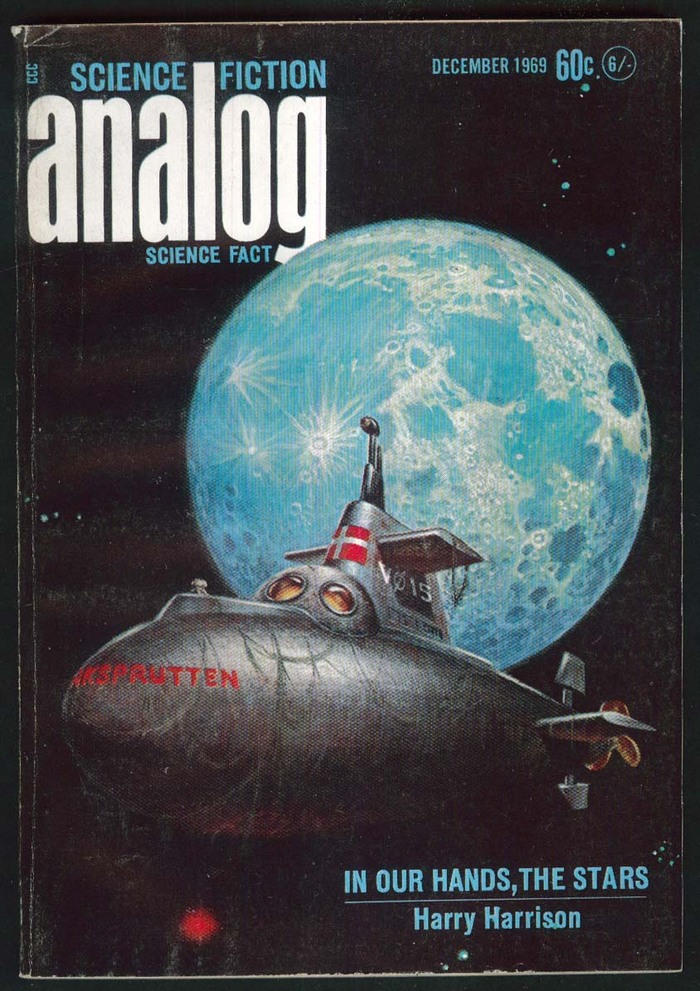

Следующие три года писатель посвятил работе над НФ-боевиком — и в 1960 году в трёх номерах Astounding был напечатан «Мир смерти». Роман стал своего рода манифестом: Гаррисон считал, что в этом журнале, редактором которого был легендарный Джон Кэмпбелл, публикуются пустые тексты, и хотел доказать, что может сочинить нечто куда более интересное.

Трилогия «Мир смерти», одна из главных работ Гаррисона.

С середины 1950-х Гаррисонам не сиделось на месте: в сумме они побывали в шестидесяти странах, причём «в девяти или десяти» жили подолгу. Мексика, Великобритания, Италия, Дания («Мы приехали туда с частным визитом, да так и остались на семь лет»), Ирландия… Гаррисон гордился, что прилично говорил на девяти языках, а пиво мог заказать на шестнадцати. Одним из его любимых языков был эсперанто; Гаррисон был почётным патроном Всемирной ассоциации эсперантистов и первым фантастом, написавшим на эсперанто рассказ.

Впрочем, в начале шестидесятых он думал не о лингвистике, а о финансах. Позже он вспоминал, как его семья, оказавшись в Италии, голодала: литагент перестал посылать Гаррисону деньги, и у него осталось сто лир, на которые можно было купить литр молока для ребёнка — или марку на конверт, чтобы вновь попросить агента прислать денег. Деньги пошли на марку, потому что молоко отпустили в кредит. Спасение пришло с неожиданной стороны: Гаррисону предложили писать сценарии комиксов о Флэше Гордоне, чем он и занимался десять лет.

По обе стороны литфронта

При этом Гарри Гаррисон был далеко не последним писателем своего поколения. Наоборот, в 1960-е годы он считался одним из самых перспективных фантастов, и всё по той же причине: мог писать (и писал) что угодно. Переломное для западной фантастики десятилетие прошло под знаком борьбы Старой Гвардии и Новой Волны. Командиром Старой Гвардии оставался Джон Кэмпбелл, редактор журнала Astounding, позднее переименованного в Analog. Вожаком Новой Волны был Майкл Муркок, редактор журнала «Новые миры».

Гаррисон умудрился вписаться в оба движения одновременно, чего не удавалось больше никому. С одной стороны, вместе с Робертом Сильвербергом и Фрэнком Гербертом он был одним из главных авторов Analog, с другой, того же «Билла — героя Галактики» впервые напечатали в 1965 году «Новые миры». Положение Гаррисона было уникальным, однако выгод из него он не извлёк.

Идти на баррикады писатель не собирался. Хотя мог бы с лёгкостью. В рассказе «Улицы Ашкелона» (1962) он сделал героем атеиста, который пытается уберечь инопланетян от ретивого христианского миссионера. В те времена религия в НФ была запретной темой, и рассказ долго не печатали. Если бы Гаррисон развил успех, он заработал бы репутацию иконоборца в широких кругах, как это сделали Филип Хосе Фармер (рассказы про отца Кармоди) и тот же Муркок («Се человек»), но увы.

Или ещё: в эссе «Мы сидим на нашей…» (1964) Гаррисон с сарказмом писал, что фантасты привычно подвергают свои тексты самоцензуре, вычищая из них «секс и телесные функции», и не смогут исправиться, даже если захотят. Это замечание так и осталось замечанием — сокрушать табу писатель предоставил коллегам, а сам продолжил писать пуританские произведения. Лишь много позже, в 1977 году, он выпустил книгу «Огромные огненные яйца: история секса в НФ-иллюстрациях».

Гаррисону не раз выпадал шанс порулить литпроцессом. Как известно, Новая Волна началась с того, что редактор Джон Карнелл передал журнал «Новые миры» Муркоку. Второй свой журнал, Science Fantasy, Карнелл препоручил писателю Кирилу Бонфильоли. Тот переименовал издание в SF Impulse, быстро растерял читателей и в конце 1966 года оставил журнал на Балларда, а тот передал его Гаррисону. Но случилось так, что Гаррисон должен был срочно уезжать из Англии; формально оставаясь главой редакции, он переложил свои обязанности на плечи фантаста Кита Робертса. В марте 1967 года SF Impulse скончался.

Поневоле задаёшься вопросом: мог ли Гаррисон, имея свой журнал, стать одним из вождей Новой Волны? Наверняка мог — хотя бы как редактор. Литературное чутьё у него было отменное, именно он купил первый рассказ у легендарного Джеймса Типтри-младшего. Да и смелости Гаррисону хватало: скажем, в 1954 году, будучи редактором малоизвестного НФ-журнала, он принял к публикации повесть Деймона Найта Rule Golden («Золотое правило наоборот»), отвергнутую остальными изданиями по идеологическим причинам: её можно было расценить как выпад против сенатора Маккарти, развернувшего охоту на коммунистических «ведьм».

Спустя несколько лет после истории с SF Impulse Гаррисон отклонил предложение Кэмпбелла, который незадолго до смерти предложил фантасту своё место редактора Analog, оплота Старой Гвардии. Гаррисон не хотел переезжать в Нью-Йорк и считал, что Кэмпбелл незаменим. Между прочим, одна из лучших книг Гаррисона «Спасательная шлюпка», написанная вместе с Гордоном Р. Диксоном, придумана дуэтом фантастов совместно с Кэмпбеллом. Этот мозговой штурм заснял на плёнку их коллега Джеймс Ганн.

Да здравствует междужанровый туннель!

Вот и получилось, что, практикуя дао Колобка, Гарри Гаррисон ушёл и от Новой Волны, и от Старой Гвардии. На что он променял место в литературном пантеоне? На книги. Те, которые хотел написать, и которые не написал бы никто, кроме него. Брайан Олдисс говорил, что Гаррисон — один из немногих авторов, сумевших пронести «былую мощь» фантастики в новую эпоху. Уже в первых его романах, «Неукротимой планете» и «Планете проклятых», ощущалось «естественное и приличествующее отчаяние, наделявшее радостью всё прочее бытие». Скрывалось оно за личиной юмора — как и у Шекли, и у Бестера. Но Гаррисон умел много больше, чем его коллеги, и писал не только смешные вещи. Так что звание первого НФ-сатирика ему не досталось тоже. И всё же, если определять трёх китов, на которых стоит его творчество, юмор будет первым.

По-моему, научная фантастика буквально создана для юмора. И если смешных научно-фантастических книг мало, то оттого лишь, что это очень трудно — писать их хорошо… Я хотел бы, чтобы читатели расслаблялись и получали удовольствие, отвлекались от действительности и улучшали пищеварение и настроение при помощи хихиканья, а то и громкого животного смеха…

В этом он преуспел, сочинив немало весёлых историй. В первую очередь — десять книг о Стальной Крысе, которые принесли Гаррисону вдвое больше денег, чем все остальные романы вместе взятые. Писатель обожал своего Джима ди Гриза, и не без причины. Этот герой хорош тем, что его можно запустить в любой условный лабиринт — хоть в армию («Стальная Крыса идёт в армию»), хоть в политику («Стальную Крысу — в президенты!»), хоть под купол цирка («Стальная Крыса на манеже»). Сам Гаррисон считал лучшей книгу «Ты нужен Стальной Крысе!» — он писал её «словно из подсознания» и при этом хохотал в голос. Немудрено, что план остановиться на трёх, шести или восьми книгах про космического прохвоста рухнули: эпопею о ди Гризе фантаст сочинял почти до самой смерти.

Стальная Крыса, Джим ди Гриз, стал ещё и героем комиксов, публиковавшихся в журнале 2000 A. D. — оттуда же родом Судья Дредд.

На спине того же кита чеканит шаг Билл, герой Галактики, не только несущий антивоенный посыл, но и пародирующий милитаристские космооперы. В 1973 году Гаррисон разобрался с космооперами капитально, написав роман «Звёздные похождения галактических рейнджеров», где вселенной правят тараканы, а два храбреца оказываются в финале гомосексуальной парой. Особняком стоит «Фантастическая сага» с её киношниками, которые, наплевав на «эффект бабочки», отправились в прошлое снимать фильм о викингах. За этим романом проглядывает уже спина второго кита — альтернативной истории.

Говоря «альтернативная история», обычно подразумевают книги вроде «Человека в высоком замке» Дика или «Паваны» Кита Робертса. Гаррисона опять же вспоминают в последнюю очередь, хотя он сочинил, возможно, больше романов в этом жанре, чем любой другой известный фантаст. В числе альтернативок Гаррисона — замечательная трилогия «Эдем» о мире, где динозавры не вымерли, а эволюционировали и создали цивилизацию, не похожую на человеческую. Первую книгу, «Запад Эдема», Гаррисон придумывал несколько лет, консультируясь с «профессорами, которые тайно читают НФ», — биологами, палеонтологами, лингвистами (так же позднее был написан технотриллер «Выбор по Тьюрингу», соавтором которого стал специалист по искусственному интеллекту Марвин Мински).

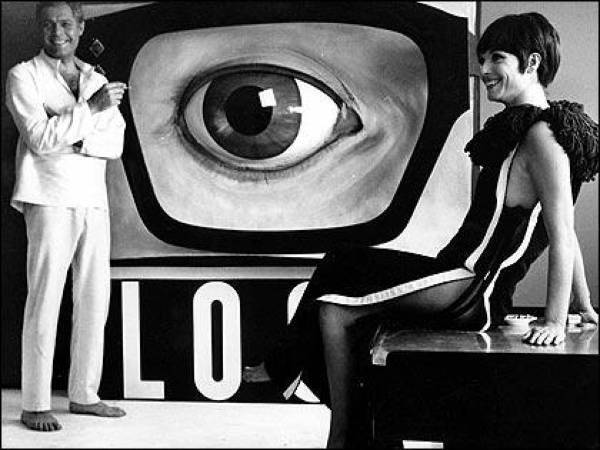

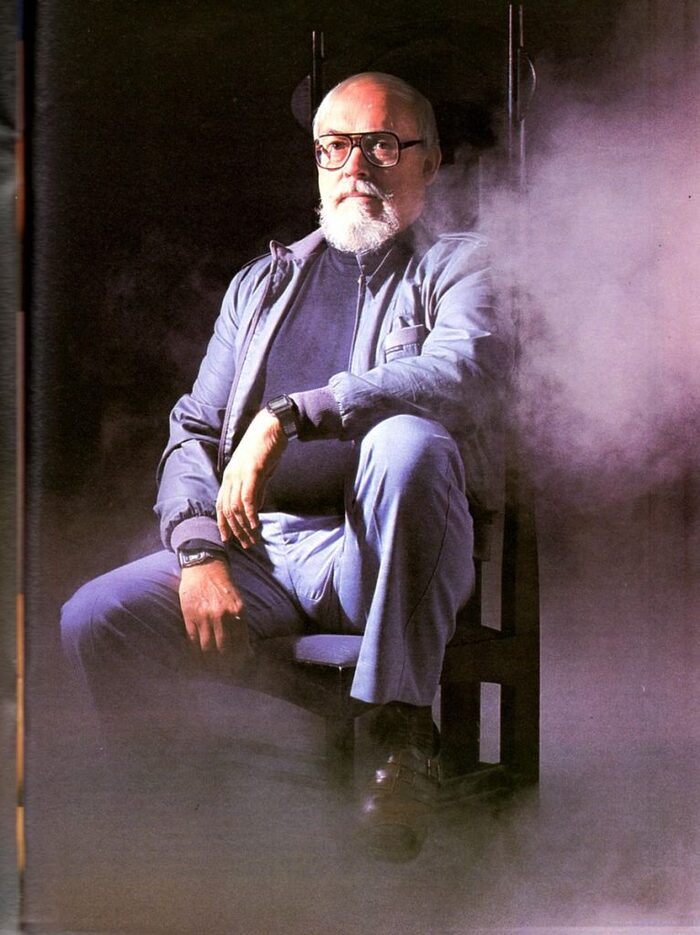

На пике карьеры Гаррисон позировал для журнала Knave, где появилось его интервью Нилу Гейману

В начале 1980-х Гаррисон уже мог себе такое позволить. То был пик его литературной карьеры: три десятка книг, тиражи которых постоянно допечатывались, «достаточно денег, чтобы прожить три-четыре года, не сочиняя по роману в год». На «Запад Эдема» делали большую ставку и сам автор, и его издатели, выпустившие книгу как будущий бестселлер, с огромным рекламным бюджетом. Увы, надежды не оправдались — в эпоху киберпанка разумные динозавры публику не заинтересовали.

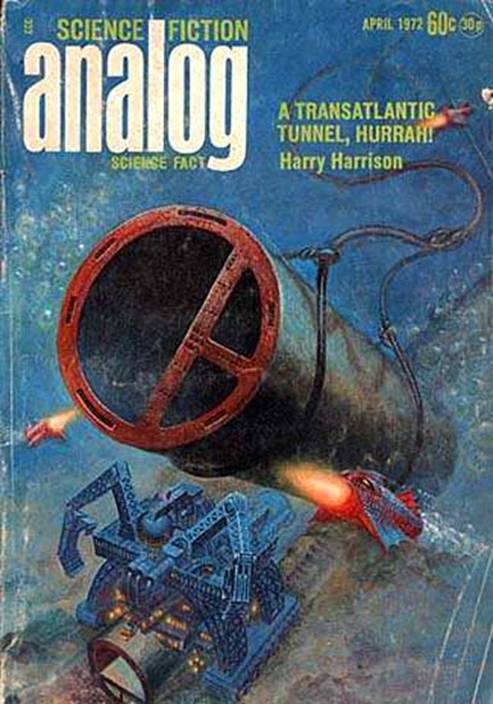

Самой знаменитой альтернативкой Гаррисона остаётся книга «Да здравствует Трансатлантический туннель! Ура!» (1972) — прекрасный роман о мире, где мавры выиграли битву при Лас-Навас-де-Толоса, Испании не было, Колумб не открыл Америку, и в 1973 году миром всё ещё правит Британская империя, над которой не заходит солнце. Главный герой — потомок Джорджа Вашингтона, казнённого за измену. Сюжет вертится вокруг строительства туннеля между континентами, которое британцы предпринимают по совету лорда Кейнса, чтобы во время очередного кризиса подстегнуть экономику.

«Туннель» можно назвать не только альтернативной историей, но и предтечей стимпанка, и социальной фантастикой. Это и есть третий кит Гарри Гаррисона, и о нём стоит поговорить особо.

Америка могла быть светочем мира

В одном интервью фантаст сказал:

Меня удивляет мой успех за пределами США. Я не понимаю, почему меня читают в России и других странах. Мне казалось, что мои намёки на историю и современность США понятны только американцам.

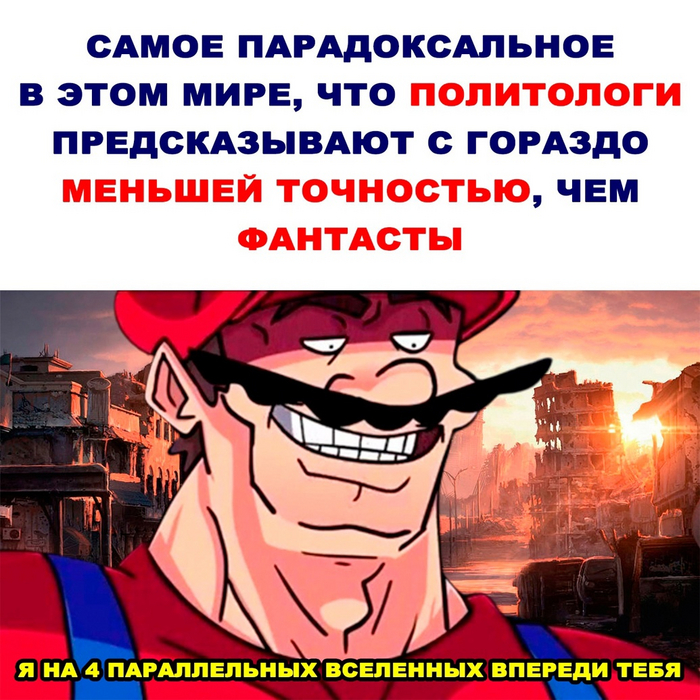

Это чистая правда. Мы, зарубежные читатели, не воспринимаем контекст книг Гаррисона, отчего мимо нас проходит чуть ли не главный их посыл. Возможно, минует он и современных американских читателей, — Гаррисон, как и его коллеги по Новой Волне, высказывался о настоящем завуалированно.

В нашей стране много раз выходили многотомники Гаррисона. Двадцать с лишним томов в серии «Миры Гарри Гаррисона» издательство «Полярис» выпустило ещё в первой половине девяностых. Потом была серия «Стальная крыса», и, наконец, вышел толстый шестнадцатитомник издательства «Эксмо» «Весь Гаррисон».

«Туннель» — отличный тому пример. В 1973 году Запад столкнулся с тяжёлым экономическим кризисом, только выходить из него решил не методами Кейнса, а совсем по-другому. В этом смысле роман Гаррисона — откровенный политикоэкономический трактат в обёртке фантастики. Это, однако, мало кто понял.

Точно так же последняя трилогия Гаррисона, «Звёздно-полосатый флаг» (1998-2002) — ещё одна альтернативная история, в чём-то обратная «Туннелю» (принц Альберт, супруг королевы Виктории, умирает в разгар британско-американского кризиса, британцы атакуют США, и вместо Гражданской войны янки освобождают Канаду и Ирландию, а затем захватывают Великобританию), — это, по сути, комментарий к тому, что происходило в Америке в 1990-е. Гаррисон хотел показать и доказать:

Конституция США — самый точный документ в мире. Мы должны ему следовать… Я смотрю на мою родину с отчаянием. Америка могла бы быть светочем мира…

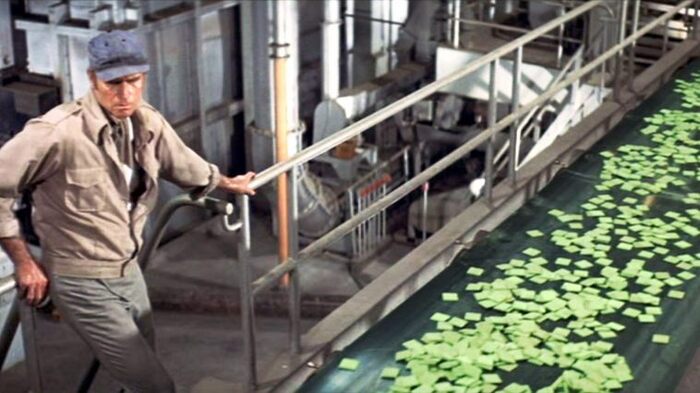

Самый известный роман Гаррисона в жанре социальной фантастики — мальтузианский кошмар «Подвиньтесь! Подвиньтесь!» (1966) о чудовищно перенаселённом Нью-Йорке 1999 года, где живут 35 миллионов человек и ежедневно вспыхивают голодные бунты (подобный исход предсказывал учёный Томас Мальтус, осознав, что количество продуктов питания растёт в арифметической прогрессии, а население — в геометрической). Эту книгу Гаррисон сочинял шесть лет, со свойственной ему дотошностью изучая исследования о перенаселении и экологии.

Популярности роману добавила экранизация Ричарда Флейшера «Зелёный сойлент» (1973), которой Гаррисон, однако, остался недоволен. Дело в том, что режиссёр решил добавить в сюжет «перчинки»: герои выясняли, что универсальную пищу под названием «сойлент» делают из человеческих трупов. В книге Гаррисона каннибализма не было; слово «сойлент» составлено из английских слов «soya beans» и «lentils», то есть «соевые бобы» и «чечевица».

«Зелёный сойлент», классика голливудской антиутопии. По иронии судьбы, большинство помнит из этого фильма именно ту идею, которой не было в книге.

Отношения с Голливудом у Гаррисона вообще не сложились, хотя права на экранизации «Фантастической саги», «Стальной Крысы» и «Билла» приобретены студиями давным-давно. Может быть, потому, что Гаррисон настаивал на важном пункте контракта: в первый день съёмок ему должны вручить сто тысяч долларов. Так или иначе, современный Голливуд фантаст не любил, пренебрежительно относился к «Звёздным войнам», — хотя его «Неукротимая планета» вложилась в развитие таких «космических вестернов».

Фантастические сказки Гаррисон вообще терпеть не мог, именуя их «школой слезы и тампакса — я имею в виду всяких там драконов и змей грёз» (речь о романе Вонды Макинтайр «Змея грёз»). Трилогию «Молот и крест», действие которой происходит в раннем Средневековье, писатель именовал «исторической фантазией».

Загадочный «Джон Холм», соавтор Гаррисона, — это известный исследователь Толкина Том Шиппи.

Сварливый своевольный брюзга

Любил Гаррисон, как несложно догадаться, «твёрдую» НФ. Он придумал даже «закон Гаррисона», который гласит: ядро фантастики есть научная фантастика, а без ядра не будет и периферии. Среди пишущих НФ Гаррисон в середине 1980-х выделял Грегори Бенфорда, а остальных считал недостаточно умелыми. Про Джереми Пурнелля говорил, что тот хоть и пишет НФ, но писать не умеет, про Ларри Нивена — что тот только думает, что пишет НФ, а сам даже степень бакалавра не сумел получить… Из англичан Гаррисон уважал только Брайана Олдисса и вообще не стеснялся говорить про плохих писателей, что они shits.

Любые литературные группировки его пугали, напоминая об армии; про знаменитый НФ-семинар в Кларионе, выпускниками которого стали многие фантасты, включая Кима Стэнли Робинсона, Брюса Стерлинга и Кори Доктороу, Гаррисон как-то сказал:

Смахивает на армейский лагерь. Если вы не можете без фашистских методов, если вам нравится, когда вас запугивают, — он придётся вам по вкусу.

C редактором SCI FI Magazine Скоттом Эдельманом.

Судьба распорядилась так, что годы популярности Гаррисона пришлись на эпоху, когда западная НФ стремительно становилась товаром массового потребления. Он сетовал:

Слишком много фантастики сейчас печатается. Шесть книг в неделю вместо шести книг в месяц… Слишком легко писать фэнтези — и очень сложно писать научную фантастику. Вот и получается, что мы имеем скучных писателей, которые пишут скучные книги для скучных читателей.

Это сказано про Америку образца 1984 года, но, если вспомнить, сколько фантастических книг (и каких) издаётся в России в последние годы, пессимизм Гаррисона окажется заразителен.

Вот раньше был боевой дух. А сегодня издателям всё равно. И писателям всё равно. Только читателям не всё равно — но им всегда не всё равно…

К 1990 году фантаст вынужден был изменить своё мнение и о читателях:

Невежественные, косноязычные, неумелые писатели продают тексты нетребовательным редакторам, и на всё это совершенно наплевать неумным читательским массам.

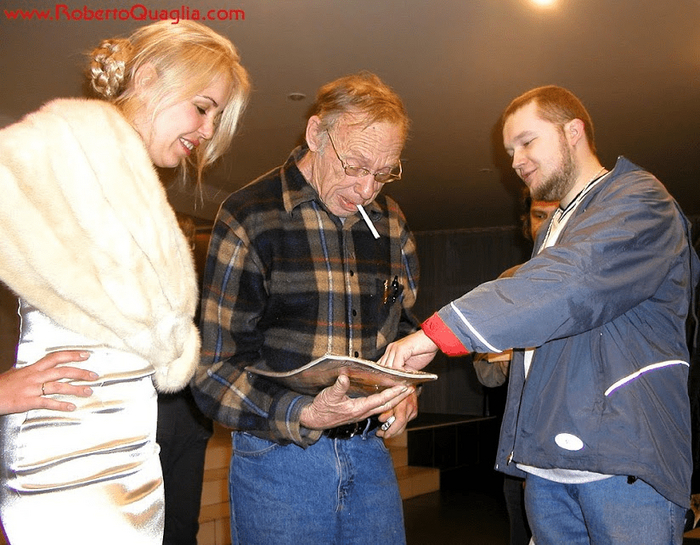

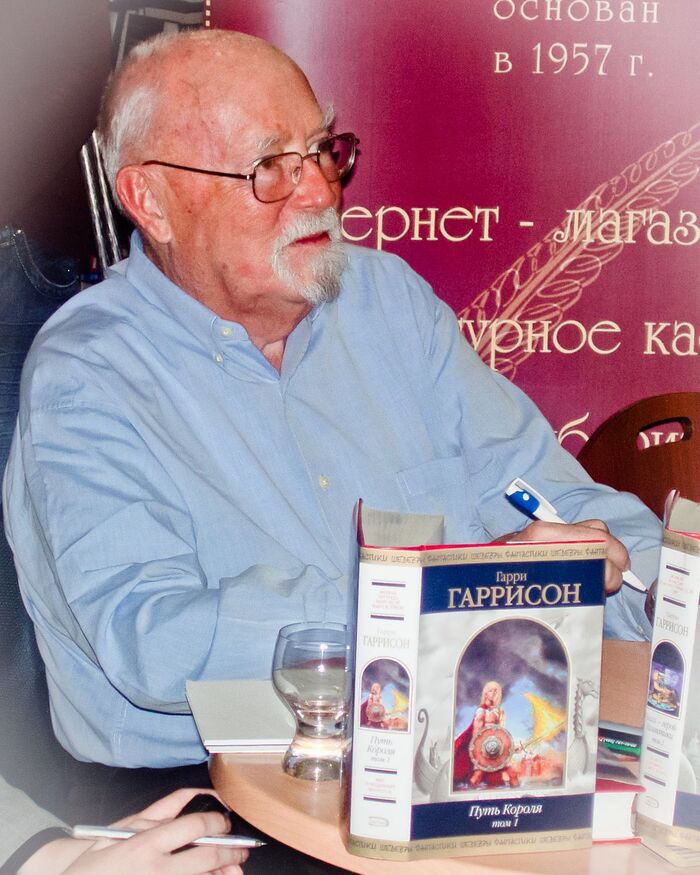

Гарри Гаррисон несколько раз посещал Россию.

После смерти Гаррисона его поклонник Нил Гейман написал в своём блоге: «Он был сварливый своевольный брюзга, и общаться с ним было одно удовольствие». И среди современников Гарри Гаррисон был феноменом, а сейчас, когда и Старая Гвардия, и Новая Волна ушли в прошлое и сделались почти неразличимы на фоне фантастического ширпотреба, подобных ему фигур почти не осталось. «Сегодня таких уже не делают».

Мы забыли дао Колобка, мы забыли, что остаться собой можно, только если отказываешься идти на компромиссы, соблюдая верность писательским принципам. Дорога Славы нам милее Дороги Свободы, но коренастый белобородый американец смотрит на нас с осуждением — и, может быть, для кого-то этого окажется достаточно. Гейман пишет: «Если вы любите НФ, вы точно читали одну из книг Гаррисона». Это ли не награда?

Совет Гаррисона начинающим писателям

Забудь про это, парень! Ну а если не забыл, печатай только с одной стороны листа через два интервала.

А если серьёзно: хочешь писать НФ — прочти всю НФ, чтобы знать, что сделали до тебя. Потом прочти мейнстрим, чтобы знать, как нужно писать. 99 процентов всех известных фантастов (Брайан Олдисс — замечательное исключение) пишут даже не дерьмо — хуже дерьма!

Сочинительство — занятие из тех, что требуют долгого и упорного труда. Нужно трудиться так же упорно, как трудится, скажем, нейрохирург. Никто не скажет тебе, как именно надо писать: если пишешь хорошо — пишешь хорошо, если нет — садишься задницей в лужу.

Фантастика Гарри Гаррисона

Мир смерти

«Неукротимая планета» (1960)

«Специалист по этике» (1963)

«Конные варвары» (1968)

Стальная Крыса

«Рождение Стальной Крысы» (1985)

«Стальная Крыса идёт в армию» (1987)

«Стальная Крыса поёт блюз» (1994)

«Стальная Крыса» (1961)

«Месть Стальной Крысы» (1970)

«Стальная Крыса спасает мир» (1972)

«Ты нужен Стальной Крысе» (1978)

«Стальную Крысу — в президенты!» (1982)

«Стальная Крыса отправляется в ад» (1996)

«Стальная Крыса на манеже» (1998)

«Новые приключения Стальной Крысы» (2010)

Брайан Бранд

«Планета проклятых» (1961)

«Планета, с которой не возвращаются» (1981)

Билл — герой галактики

«Билл — герой Галактики» (1965)

«БГГ на планете роботов-рабов» (1989)

«БГГ на планете закупоренных мозгов» (1990), с Робертом Шекли

«БГГ на планете непознанных наслаждений» (1991), с Дэвидом Бишофом

«БГГ на планете зомби-вампиров» (1991), с Джеком Холдеманом II

«БГГ на планете десяти тысяч баров» (1991), с Дэвидом Бишофом

«БГГ: Последнее злополучное приключение» (1992), с Дэвидом Хэррисом

Эдем

«Запад Эдема (1984)

«Зима в Эдеме» (1986)

«Возвращение в Эдем» (1988)

Молот и крест

«Молот и Крест» (1993), с Джоном Хольмом

«Крест и Король» (1994), с Джоном Хольмом

«Король и Император» (1996), с Джоном Хольмом

Звёздно-полосатый флаг

«Кольца анаконды» (1998)

«Враг у порога» (2000)

«В логове льва» (2002)

К звёздам

«Мир Родины» (1980)

«Мир на колёсах» (1981)

«Возвращение к звёздам» (1981)

Отдельные романы

«Чума из космоса» (1965)

«Подвиньтесь! Подвиньтесь!» (1966)

«Фантастическая сага» (1967)

«Пленённая Вселенная» (1969)

«Врач космического корабля» (1969)

«Далет-эффект» (1970)

«Да здравствует Трансатлантический туннель! Ура!» (1972)

«Стоунхендж» (1972)

«Звёздные похождения галактических рейнджеров» (1973)

«Падающая звезда» (1976)

«Спасательный корабль» (1976), с Гордоном Р. Диксоном

«Цель вторжения — Земля» (1982)

«Время для мятежника» (1983)

«Выбор по Тьюрингу» (1992), с Марвином Мински

Источник: fanfanews.livejournal.com