В этом году исполнилось 102 года отечественной гражданской авиации, примерно половину этого срока ее основной «рабочей лошадкой» был ближнемагистральный лайнер Ту-134.

Изначально Ту-134 разрабатывался как модификация самолета Ту-124 с задним расположением двигателей. В 1960-х годах такая компоновка считалась передовой, она позволяла значительно снизить уровень шума в салоне. Первенцем стала французская Caravelle, затем по такой же схеме были построены американские самолеты Boeing 727 и DC 9, британский ВАС 1-11 и отечественные Ту-134 и Ту-154.

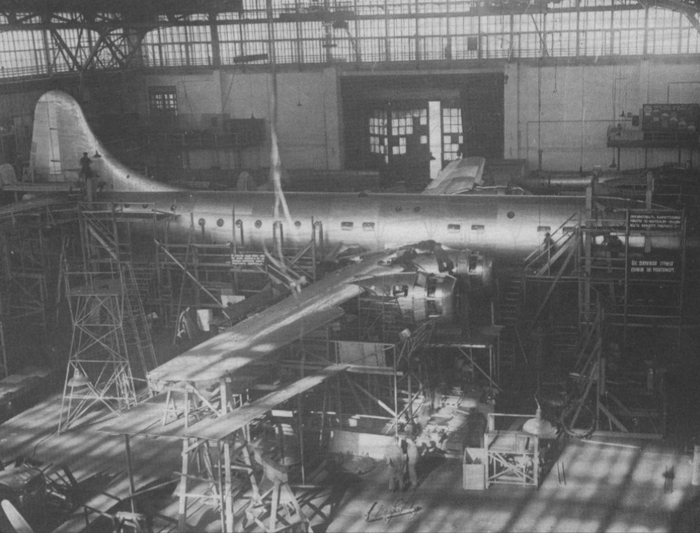

Постановление Совмина СССР о создании самолета Ту-124А с двигателями Д-20П в хвостовой части фюзеляжа вышло 1 августа 1960 года. Перед конструкторами была поставлена задача спроектировать 40-местный самолет с крейсерской скоростью 800-900 км/ч и дальностью 1500-2000 км. Чтобы сократить время разработки и производственные расходы, первый прототип будущего Ту-134 максимально унифицировали с предшественником. Собирать самолет планировали на Харьковском авиазаводе, где строили Ту-124, поэтому, чтобы существенно не менять оснастку, у него сохранили прежний диаметр фюзеляжа — 2,9 м.

1 апреля 1961 года Андрей Николаевич Туполев представил эскизный проект перспективного лайнера. По сравнению с Ту-124 коммерческая нагрузка возросла с 5000 до 6000 кг, что давало возможность увеличить число пассажирских мест до 46 в туристском варианте и до 58 в экономическом. Новый самолет планировалось оснащать модернизированными двигателями Д-20П-125 со взлетной тягой по 5800 кг. Однако руководство «Аэрофлота» заявило, что им не нужна замена Ту-124, а требуется машина с другими характеристиками: с коммерческой нагрузкой 7000 кг на дальности 1500 км и 4000 кг на расстоянии 3000 км, с салоном вместимостью 65-70 пассажиров. То есть, фактически, требовалось спроектировать новый самолет.

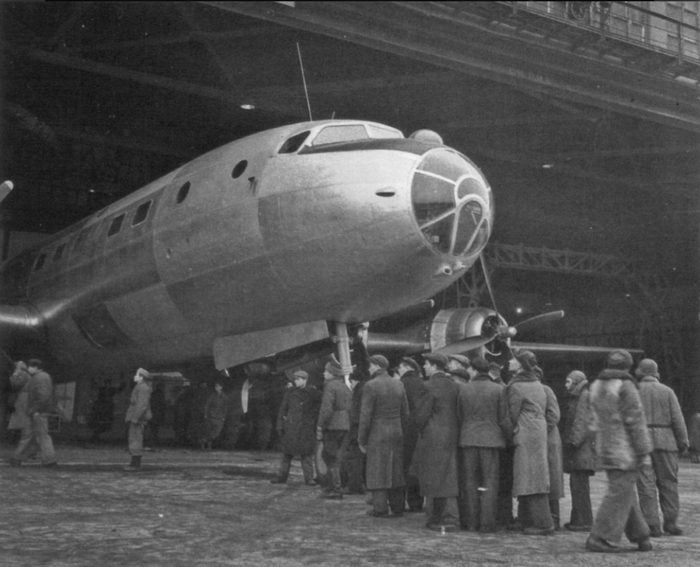

Работа над перспективной машиной началась в ОКБ-156 под руководством главного конструктора Дмитрия Сергеевича Маркова, но затем он возглавил разработку сверхзвукового бомбардировщика Ту-22, а пассажирскую машину доводил Леонид Леонидович Селяков, перешедший из ОКБ-23 В.М. Мясищева. Несмотря на кадровые перестановки и изменения требований заказчика, уже на стадии постройки первого прототипа работы велись рекордными темпами. Чтобы сократить время, первый опытный образец построили в первоначальной конфигурации с фюзеляжем на 55 мест. 29 июля 1963 года первую машину Ту-124А поднял в воздух Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Александр Данилович Калина. Испытания выявили недостаточную мощность двигателей Д-20П-125, поэтому с ними построили только три первых прототипа, на следующие ставили новые моторы Д-30 с тягой по 6800 кг.

20 ноября 1963 года самолет Ту-124А официально переименовали в Ту-134. А 9 сентября 1964 года в воздух поднялся второй опытный экземпляр Ту-134 с удлиненным фюзеляжем на 64 пассажирских места.

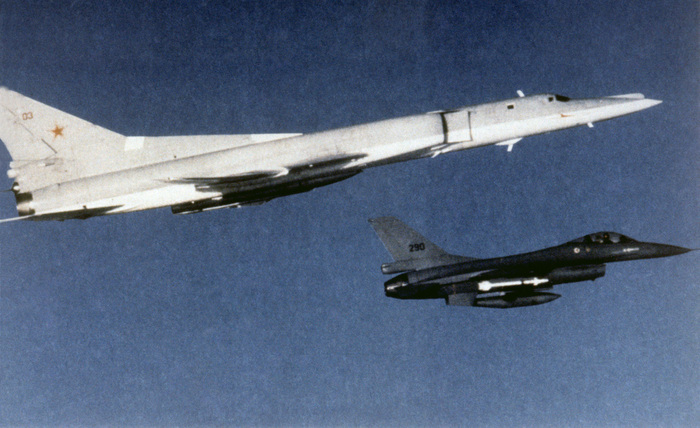

Одновременно с пассажирским вариантом рассматривались военные модификации, для чего второй опытный образец Ту-134, не дожидаясь окончания заводских испытаний, передали в ГК НИИ ВВС. Военные летчики-испытатели вышли на ранее неисследованные режимы. 14 января 1966 года на скорости М=0,86 командир корабля резко отклонил руль направления на 25 градусов, в результате самолет перешел в крутую спираль и разбился, экипаж погиб. Похожая катастрофа ранее произошла с английским лайнером ВАС 1-11 с аналогичной компоновкой.

21 июля 1966 года поднялся в воздух первый образец Ту-134 с новыми двигателями Д-30. В октябре на него установили новое, более эффективное хвостовое оперение с увеличенной на 30% площадью. Вместимость салона увеличили до 72 пассажиров. В первой половине 1967 года завершились государственные испытания. 26 августа 1967 года Ту-134 официально принят в эксплуатацию «Аэрофлотом». 9 сентября 1967 года совершил первый пассажирский рейс по маршруту Москва — Адлер, а 12 сентября — первый международный Москва — Стокгольм. Первое время Ту-134 летали в основном на зарубежных линиях.

Всего с 1966 по 1970 год в Харькове построили 78 серийных самолетов первой модификации, из них 30 было поставлено на экспорт в социалистические страны. Основными зарубежными эксплуатантами в первые годы стали авиакомпании LOT (ПНР), Interflug (ГДР), Malev (Венгрия) и «Балкан» (Болгария). Ту-134 стал первым советским самолетом, получившим международный сертификат летной годности. Польская государственная инспекция выдала 9 ноября 1968 года сертификат на соответствие британским нормам летной годности (BCAR). Также Ту-134 соответствовал международным нормам (ICAO) по шуму. Однако у первой версии был ряд недостатков, самый главный -отсутствие реверса двигателей, из-за этого на коротких полосах приходилось использовать тормозной парашют, у первой модификации даже было уникальное техническое решение для пассажирских самолетов — тормозной щиток под центропланом. Также у самолета была недостаточная дальность полета и ограниченное пространство для багажа. Иностранных заказчиков не устраивало большое количество членов экипажа — 4.

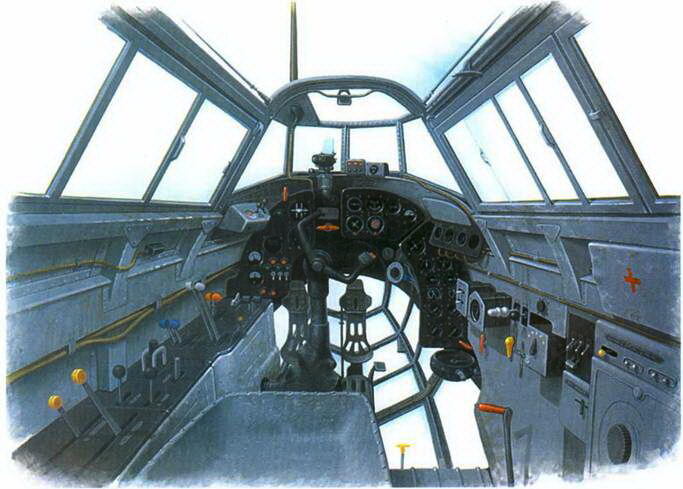

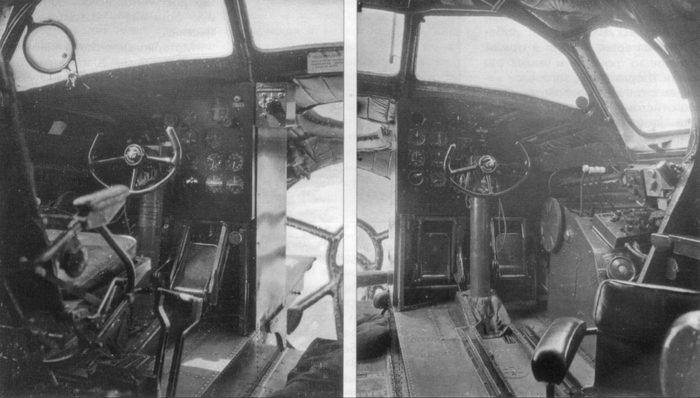

В 1968 году началось проектирование модернизированного самолета Ту-134А. В 1969 году освоено серийное производство двигателей Д-30 второй серии, оснащенных реверсами тяги. Первый пролет Ту-134А совершил 4 апреля 1969 года, а уже в ноябре 1970 года началась регулярная эксплуатация таких самолетов. По сравнению с первым вариантом длина фюзеляжа увеличилась примерно на 2,1 м, что позволило разместить дополнительный ряд пассажирских кресел, увеличить вместимость салона до 76 пассажиров и выделить дополнительное пространство для багажа. На новый лайнер установили вспомогательную газотурбинную силовую установку ТА-8, предназначенную для запуска двигателей и работы системы кондиционирования на стоянке. На самолетах «Аэрофлота» сохранили прежнюю кабину с застекленной носовой частью. У экспортных модификаций остекление убрали и установили в носовой части новую, более эффективную РЛС «Гроза», на некоторых машинах экипаж сократили до трех человек. Для югославской авиакомпании «Авиогенекс» выпускали специальную модификацию Ту-134А с салоном на 86 мест. Один экземпляр с 96-местным салоном построили для «Аэрофлота». Ту-134А стал самой массовой модификацией, всего с 1970 по 1980 год выпустили около 400 таких машин.

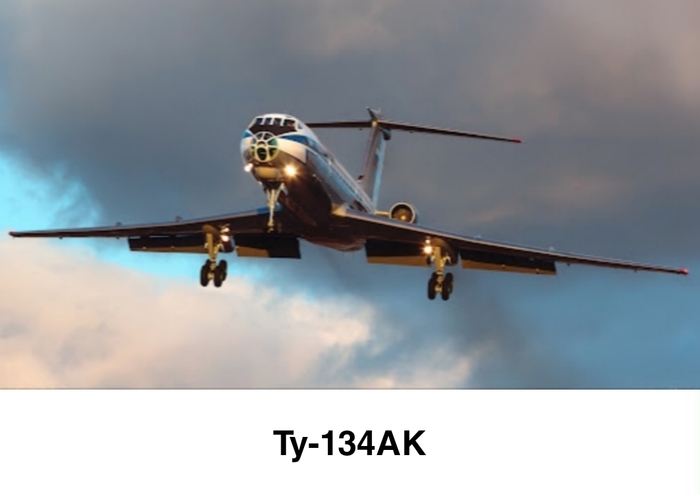

Также существовала специальная модификация Ту-134АК с двумя отдельными салонами: первый класс и «люкс». Внешне такие машины отличались наличием второй двери со встроенным трапом. Они в основном эксплуатировались в правительственном авиаотряде, ВВС и различных предприятиях, связанных с оборонной промышленостью. Часть машин оснащалась средствами спецсвязи.

В 1980 году параллельно с производством старой модели начался серийный выпуск новой базовой модификации Ту-134Б, представляющий собой дальнейшее развитие экспортной версии Ту-134А. Самолет оснастили метеорологическим радаром «Гроза» с индикаторами у обоих пилотов. Из состава экипажа убрали штурмана, его функции передали второму пилоту. В очередной раз изменили компоновку салона. Уменьшение кухонного отсека и сокращение объема багажного отделения позволили установить еще один ряд кресел. В стандартной компоновке салон вмещал 80 пассажиров. Также были разработаны варианты салона на 84 и 90 мест. В 1982 году самолеты получили модернизированные двигатели Д-30 третьей серии с дополнительной ступенью компрессора и системой защиты от превышения допустимой тяги и температуры газа. Такие двигатели были более надежными, они позволили снять ограничения по загрузке при эксплуатации в жарком климате на высокогорных аэродромах. Самолеты с новыми моторами получили название Ту-134А-3 и Ту-134Б-3.

К сожалению, самую совершенную модификацию Ту-134Б-3 выпускали недолго — до 1984 года, всего успели построить только 45 таких машин, затем Харьковский авиазавод стал осваивать производство самолетов Ан-72. Но на авиаремонтных заводах осуществляли модернизацию лайнеров до уровня Ту-134-А3 и Ту-134-Б3 с установкой новых двигателей Д-30 третьей серии.

В середине 1970-х годов разрабатывался самолет Ту-134Д с удлиненным фюзеляжем, двигателем Д-30А, но на стадии постройки макета работы свернули. Также не был реализован проект самолета Ту-164, представлявший собой глубоко модернизированный Ту-134, с фюзеляжем диаметром 3,3 м и новым пилотажно-навигационным оборудованием, позволявшим сократить экипаж до двух человек. Всего выпустили 854 самолетов Ту-134 различных модификаций, из них 134 поставили на экспорт. Наряду с Ту-154, они стали основными «рабочими лошадками» нашей авиации с начала 1970-х до конца 1990-х годов. В 1980-х годах эти два самолета перевозили 75% всех пассажиров «Аэрофлота».

Сегодня многие историки авиации утверждают, что Ту-134 был малоэффективным и чуть ли не убыточным из-за высокого расхода топлива. Это в корне не верно, поскольку эффективность лайнера, помимо топливной экономичности, зависит от множества факторов: стоимости разработки и постройки, логистике перевозок, допустимым эксплуатационным ограничениям. Фактически, Ту-134 был глубокой модернизацией Ту-124, что позволило в кратчайшие сроки развернуть его серийное производство без существенных изменений производственной оснастки завода. Причем, параллельно на его базе выпускались военные модификации Ту-134УБЛ для подготовки пилотов дальней авиации и Ту-134Ш для обучения штурманов ВВС. Конечно, можно было бы изначально сделать пассажирскую машину чуть легче, но тогда пришлось бы с нуля разрабатывать отдельный военный самолет, а это дополнительные расходы. Часто спрашивают, почему для эффективности не было увеличено число пассажирских кресел с 76-80 до 90-100, хотя такая возможность была. А зачем? Ведь в СССР была другая, более эффективная, цивилизованная и удобная для пассажиров транспортная система по сравнению с сегодняшней. Например, из Москвы в Ленинград или, например, в Воронеж лайнеры вылетали строго по расписанию через каждый час, цены на билеты были доступными и фиксированными. Самолеты с большей вместимостью летали бы полупустыми, а средний коэффициент загрузки Ту-134 составлял 80%, — отличный показатель даже для нашего времени. При столь интенсивной эксплуатации (самолеты в воздухе находились по 15-16 часов в сутки) большое значение имеет надежность самолета.

Ту-134 зарекомендовал себя как почти безотказная машина, мелкие неисправности, как правило, не влияли на безопасность полетов. Из всех летных происшествий с Ту-134 из-за отказа техники произошло менее 1%. Для регулярности перевозок, особенно в сложных климатических условиях, характерных для большей части нашей страны, огромное значение имеют эксплуатационные ограничения. Так вот, ограничения по максимальной силе встречного (30 м/с) и бокового ветра (20 м/с) на взлете и посадке у Ту-134 остаются непревзойденными до сих пор. Для сравнения — Boeing 737 может приземляться только при скорости бокового ветра до 17 м/с, да и то только если взлетно-посадочная полоса в идеальном состоянии, при обледенении покрытия посадка допускается при скорости бокового ветра не более 5 м/с.

Благодаря большому запасу прочности, самолет прощал пилотам даже грубые ошибки. И по сей день Ту-134 принадлежит неофициальный рекорд максимальной посадочной скорости. История эта произошла 31 декабря 1988 года. Ту-134А совершал рейс по маршруту Калининград — Одесса с 76 пассажирами на борту. Погодные условия в Одессе были сложными, аэропорт вот-вот могли закрыть. Уходить на запасной аэродром не хотелось, все стремились успеть к новогоднему столу. Экипаж принял решение совершить посадку по прямой с высоты 5700 м. Самолет пикировал на аэродром как бомбардировщик на скорости 440-450 км/ч при вертикальной перегрузке значительно выше допустимой. Механизация крыла не выпускалась, поскольку командир понимал, что она не рассчитана на такой режим. Касание полосы произошло на скорости 415 км/ч (стандартная посадочная скорость Ту-134А 265-270 км/ч, максимально допустимая по условиям прочности шасси 330 км/ч). После касания полосы сразу же был включен реверс, вскоре активированы интерцепторы, при падении скорости до 380 км/ч выпущены закрылки. Длины взлетно-посадочной полосы немного не хватило, но самолет смог остановится на последних метрах бетонной полосы безопасности. Лайнер не получил никаких повреждений и в дальнейшем эксплуатировался еще 15 лет. Чем заканчиваются посадки современных самолетов даже с небольшим превышением максимально допустимой посадочной скорости всем хорошо известно.

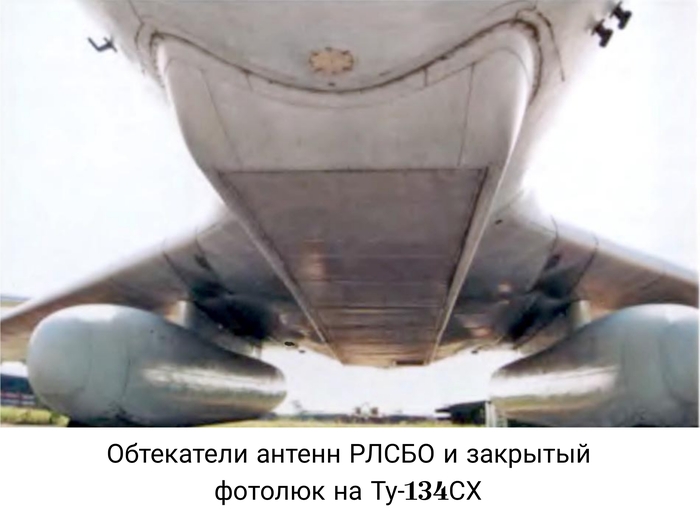

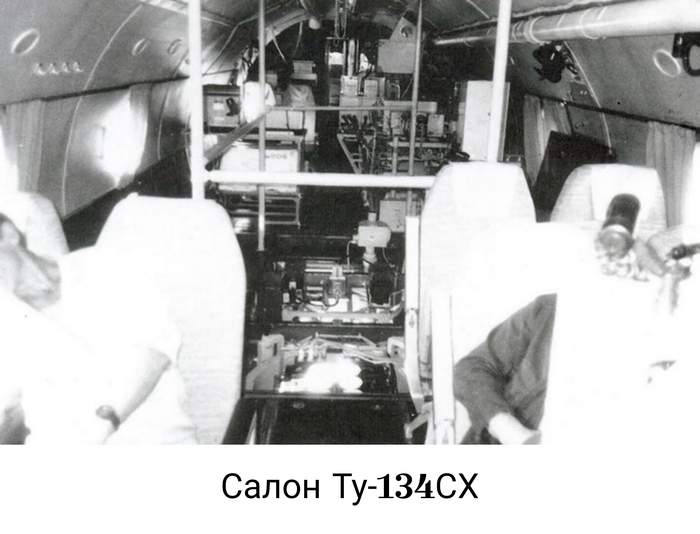

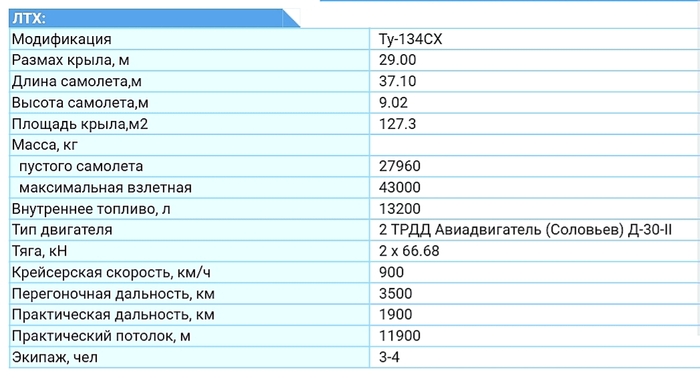

Столь уникальные летные качества Ту-134 грех было не использовать для постройки специальных модификаций. Это и воздушные командные пункты, самолеты для подготовки космонавтов, пожалуй, самой экзотической среди них был сельскохозяйственный Ту-134СХ. В 1983 году на базе самолетов Ту-134-А3 построили один опытный образец и 10 серийных Ту-134СХ. Конечно, они не были предназначены для обработки полей, а использовались совсем в других целях. Самолеты были оснащены фототехникой и РЛС для мониторинга сельскохозяйственных объектов и лесных угодий. Летали они по всей стране и даже привлекались к ледовой разведке. Объективные доказательства знаменитого узбекского дела, когда под суд из-за финансовых нарушений с хлопковыми полями отправилось руководство республики, собраны с помощью таких самолетов. После развала страны специализированные самолеты оказались не нужны и были переделаны в VIP-лайнеры.Ту-134 в XXI веке

Еще в 1980-х годах Ту-134 планировали постепенно заменить на Як-42. Но полностью этот процесс осуществить не удалось, новый лайнер по техническим причинам вышел на линии с большой задержкой, а объем производства был небольшим. К тому же, в 1990-х годах значительно снизился объем пассажирских перевозок и относительно небольшой Ту-134 с уникальными эксплуатационными характеристиками вновь оказался очень востребованным. В сложившихся условиях в бывших социалистических странах было выкуплено значительное количество ранее экспортированных самолетов, только из компании Interflug получили 21 машину. В 1996 году в России эксплуатировалось 267 лайнеров Ту-134. В это время военные самолеты Ту-134 получили новую профессию. Командование ВВС в 1990-х годах в массовом количестве стало распродавать всем желающим почти по цене металлолома Ту-134Ш и Ту-134УБЛ. Налет у них был небольшой, и состоятельные бизнесмены охотно их переделывали в «бизнес-джеты» и пассажирские лайнеры. Но процесс этот длился недолго, военные спохватились, что вскоре боевые экипажи тренировать будет не на чем. У оставшихся в строю машин продлили ресурс, и летать они будут как минимум до 2035 года. Всего в ВВС России около 60 машин Ту-134 различных модификаций.

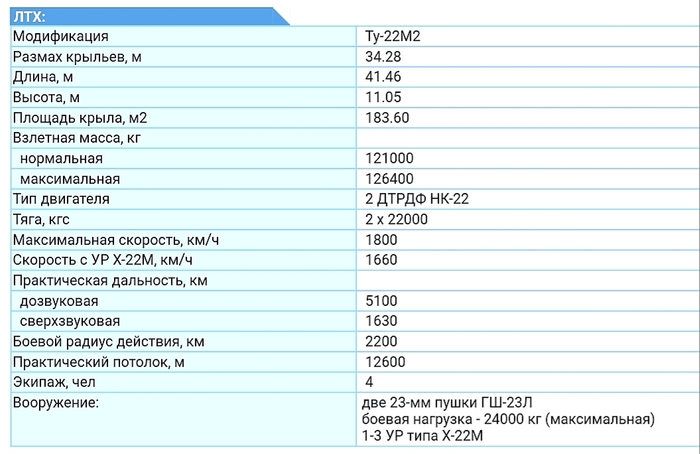

Технические характеристики Ту-134А

Взлетная тяга двигателей, кг 2×6800

Максимальный взлетный вес, кг 47600

Максимальная коммерческая нагрузка, кг 8200

Число членов экипажа, чел. 4

Количество пассажиров, чел. 76

Крейсерская скорость, км/ч 750 — 850

Посадочная скорость, км/ч 265

Максимальная масса топлива, кг 14400

Дальность полета, км 1900-3500

Практический потолок, м 11000

Длина самолета, м 37,1

Размах крыла, м 29

Площадь крыла, кв. м 115

Высота самолета, м 9,02

Ширина фюзеляжа, м 2,9

Потребная длина ВПП, м 2440