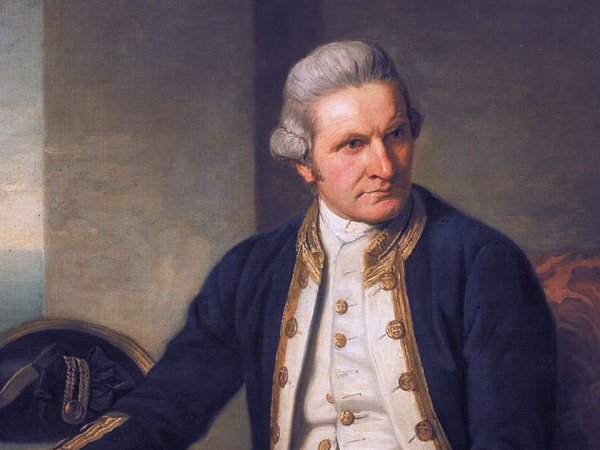

Еще лейтенантом Иван Федорович Крузенштерн мечтал о кругосветном походе, и обрел славу выдающегося мореплавателя до того как стал адмиралом. Неизвестный художник. Портрет И.Ф. Крузенштерна. Эрмитаж

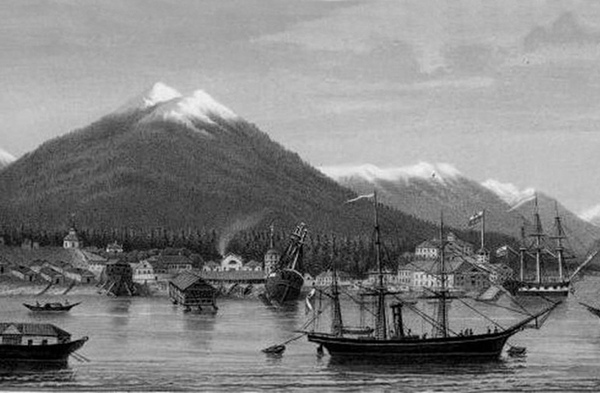

История Российско-американской компании (РАК) – закономерно славная в своем начале и абсурдно бесславная в конце – известна в России плохо. Мало известны также роль РАК и значение Русской Америки в организации русских кругосветных экспедиций, начиная с первой и самой знаменитой из них – экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. А между тем с 1803 по 1840 год компания при содействии правительства организовала 25 только крупных морских экспедиций, 13 из которых были кругосветными.

В год бесславного юбилея – 150-летия со дня продажи Русской Америки Соединенным Штатам – не мешает вспомнить и о славных делах наших предков, связанных с хотя и давним, но мощным российским геополитическим проектом.

КАК ВСЕ ЗАМЫШЛЯЛОСЬ

Начать, впрочем, следует не с РАК, а с несостоявшейся экспедиции Григория Ивановича Муловского. Сегодня заслуженно известно имя первого русского кругосветчика Ивана Федоровича Крузенштерна, но он в истории российского мореплавания оказался своего рода «запасным» – идейным преемником и духовным наследником Григория Ивановича Муловского. Лишь стечение обстоятельств не позволило Муловскому носить славное звание первопроходца. Еще в 1781 году, будучи лейтенантом и генеральс-адъютантом вице-президента Адмиралтейств-коллегии графа Ивана Григорьевича Чернышева, Муловский был назначен Чернышевым командиром корабля, снаряженного на счет графа в кругосветное путешествие – первое русское. Но тот корабль так вокруг света и не отправился...

Тем не менее замысел и мечта прочно обосновались на борту водимого Муловским корабля «Мстислав». На «Мстиславе» служил будущий соратник Крузенштерна украинец Лисянский. На «Мстиславе» служил и воевал сам Крузенштерн, от Муловского узнавший о сорвавшихся планах обойти наконец и русским вокруг «шарика». Да и не просто так обойти, а в интересах Русской Америки.

Да и в каких интересах!

Выдающимся первым русским кругосветчиком – и по праву – должен был стать капитан Муловский. Ему ведь предстояло совершить дело, по своему потенциалу огромное. И 22 декабря 1786 года Екатерина издала важнейший в геополитическом потенциале указ об отправке кораблей из Балтийского моря в Тихий океан. 2 января 1787 года вышло конкретное предписание снарядить эскадру капитана 1 ранга Муловского из четырех судов – двух фрегатов и двух вооруженных шлюпов, предназначенную для первой русской кругосветной экспедиции.

В апреле 1787 года были готовы подробные и конкретные инструкции Адмиралтейств-коллегии «флота капитану 1 ранга Григорью Муловскому, начальствующему над ескадрою, назначенную через Индийское море в Восточный океан, для плавания между Камчаткою, Япониею и западными американскими берегами».

Сама преамбула говорила о том, что Екатерина предполагала учредить постоянное военно-морское патрулирование в водах, омывающих земли, принимаемые в российское владение. Муловскому предстояло утверждать и охранять принадлежность к России ее новооткрытых тихоокеанских владений, включая Курильские острова.

Предписывалось «обойти плаванием и описать все малые и большие Курильские острова от Японии до Камчатской Лопатки, положить их наивернее на карту и от Матмая (остров Хоккайдо. – С.Б.) до той Лопатки все причислить формально ко владению Российскаго государства…».

Григорий Иванович был выбран командовать кругосветной экспедицией за образованность, разносторонность знаний, владение четырьмя языками и за морской опыт, делавший его одним из лучших русских моряков. И ему ставилась, как видим, грандиозная задача закрепить права России на земли, открытые русскими в Тихом океане. А проект экспедиции Муловского основывался на проекте основателя Русской Америки купца Григория Шелихова, причем тихоокеанские намерения России донельзя встревожили и Лондон, и Мадрид. В том числе и поэтому Лондон спровоцировал на новую войну с Россией Турцию (с 1787 по 1791 год), а затем – и Швецию (с 1788 по 1790 год). Сумасбродный шведский король Густав III вознамерился вернуть утраченные при Петре земли и даже овладеть Петербургом.

Вместо кругосветного похода Муловскому пришлось собираться в поход военный. Указом императрицы от 28 октября 1787 года экспедиция была отменена. Муловский на «Мстиславе» начал боевую кампанию, участвовал в 1788 году в сражении у Гогланда, а 17 июля 1789 года в сражении у острова Эланд, у южных берегов Швеции, погиб в чине капитан-бригадира. Капитан Крузенштерн, когда добрался в ходе первого состоявшегося русского кругосветного путешествия до тех мест, куда стремился Муловский, не забыл о своем погибшем командире и назвал его именем мыс на Южном Сахалине, открытый в 1805 году.

А ТАК СОВЕРШИЛОСЬ

Состоявшаяся же первая русская кругосветка была связана уже прямо с нуждами РАК. Собственно, РАК финансировала большинство кругосветных экспедиций того времени, включая экспедиции Лазарева, Коцебу, Головнина, Литке... Даже антарктическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, имевшая чисто научный характер, биографиями своих главных действующих лиц связана с историей РАК.

А что мы знаем о трех кругосветных походах Леонтия Андреяновича Гагемейстера, чье имя прочно вошло в историю РАК? Или о походах командира судна РАК, трижды кругосветчика Степана Хромченко? Кругосветные экспедиции, поощряемые РАК, хотя и именовались в документах того времени вояжами, были далеко не прогулочными вояжами, а мы о многих из них даже и не слыхали.

Да и успех «официальной» Амурской экспедиции Невельского 1850-х годов во многом стал возможным благодаря субсидиям и помощи РАК, как и успех других экспедиций в Приамурье, на Сахалин, Курилы, на Аляску…

Для компании обеспечение устойчивой морской связи Европейской России и Русской Америки было вопросом прочности ее перспектив. И 29 июля 1802 года Главное правление РАК подало «Всепресветлейшему, державнейшему Великому государю императору и самодержцу всероссийскому» Александру I «всеподданнейшее донесение». Там, в частности, отмечалось:

«Давно уже, всемилостивейший государь, столь ощутительны от направления из Бальтика в Америку судов выгоды, что не могли они никогда иметь ни малейшего возражения... Высокое покровительство Вашего императорского величества сближает, наконец, преобразование российской торговли, в бессмертном уме Петра Великого предначертанное…»

Компания сообщала о богатстве американских владений зверем, о планах расширения промыслов, однако жаловалась на недостаток кадров, в том числе «искусных флотских офицеров», и рассчитывала на государственную поддержку. В этой же записке РАК извещала царя о своем намерении «приступить к отправлению ныне в Америку транспортов своих от Санкт-Петербургского порта». А это уже была заявка на первое русское кругосветное путешествие.

Со своей стороны, у флотских офицеров Ивана Крузенштерна (1770–1846) и Юрия Лисянского (1773–1839) тоже имелись готовые планы, записки, аргументы... Капитан-лейтенант «Круценштерн» упоминался и в донесении РАК царю. Итак, стена сомнений пробивалась с двух сторон. Именно члены правления РАК камергер Николай Резанов и купец Михаил Булдаков сыграли реально решающую роль в инициировании в 1803 году плавания Крузенштерна.

Булдаков принял на счет РАК половину расходов – на содержание «Невы» Лисянского, но содержание «Надежды» Крузенштерна взял на себя сам Александр I. Последнее было, говоря языком современным, знаковым актом. Впрочем, у того факта, что «Надежда» вместе с офицерами и экипажем была взята «на казну», имелось и то объяснение, что на борту шлюпа находилась русская дипломатическая миссия в Японию во главе с Николаем Резановым.

Иван Федорович Крузенштерн был младшим питомцем екатерининской эпохи, отличился в Гогландском, Эландском, Ревельском и Выборгском сражениях Русско-шведской войны 1788–1790 годов. В числе лучших молодых моряков был послан Екатериной на стажировку в английский флот, воевал и там, крейсировал у атлантических берегов Северной Америки, бывал на Барбадосе и Бермудах и поплавал по морям и океанам немало. Стать командором в первом кругосветном российском плавании ему было на роду написано... Боевую службу Крузенштерн начал в 1788 году на корабле «Мстислав» под командой капитана Муловского.

Беседы с Муловским дали Крузенштерну первый импульс. Вторым оказалось знакомство с внуком Витуса Беринга – лейтенантом Яковом Берингом, тоже отправленным на «английскую» стажировку. Третьим стали беседы с «лифляндцем» Торклером в Калькутте. Финн хорошо знал северо-западный берег Америки и считал, что России очень выгодно доставлять товары туда и оттуда отправлять меха – в Китай, Кантон.

Вернулся Крузенштерн на родину в 1799 году на корабле Ост-Индской компании, обогнув мыс Доброй Надежды. И сразу представил морскому начальству проект кругосветного плавания, одной их целей которого указывал «снабжение наших американских колоний всем необходимым». Весьма подробно написавший об Иване Федоровиче в своей «Истории великих путешествий» Жюль Верн остроумно, хотя и не совсем верно в части единоличного приоритета Крузенштерна, замечает: «Лучшими идеями всегда бывают самые простые, но они приходят в голову в последнюю очередь. Крузенштерн первый доказал настоятельную необходимость установить прямую связь между Алеутскими островами – местом промысла мехов – и Кантоном – самым важным рынком сбыта».

Вообще-то записка Крузенштерна касалась многого – в ней даже крепостное право критиковалось, но основной была идея кругосветного плавания. Однако флот тогда еще не вышел из кризиса, к тому же дело тормозилось руководством морского ведомства. Проект 30-летнего лейтенанта у адмиралов своей чисто морской частью сочувствие вызывал, но было боязно... Вздыхали, что оно бы и неплохо, и офицеров найти можно, да вот русские матросы к дальнему плаванию совершенно-де не способны. «Лучше бы нанять англичан», – советовал престарелый адмирал Ханыков.

Сдвинуло дело с мертвой точки появление в России Российско- американской компании. Решающее значение имел и именной указ императора Александра I от апреля 1802 года, по которому «позволено было морским офицерам, кто пожелает, не выходя из флотской службы, вступить в Российско-американскую компанию». Этот умный и своевременный указ открывал широкие перспективы и перед Крузенштерном, и перед Лисянским, и перед десятками других деятельных русских военных моряков. К тому же с сентября 1802 года вновь учрежденное Морское министерство возглавил Николай Семенович Мордвинов – фигура в русской истории смелая и крупная.

Судя по всему, окончательный проект плавания перед представлением его царю был обговорен между Булдаковым, Резановым, графом Румянцевым, адмиралом Мордвиновым, Лисянским и Крузенштерном. Со стороны ведомств идею поддерживали министерства иностранных дел и коммерции, Военно-морской флот и Академия наук.

По поручению РАК капитан-лейтенант Лисянский съездил в Лондон и закупил там шлюп «Леандр», переименованный в «Надежду», и шлюп «Темза», названный «Невой». Затем он привел их в Кронштадт. Лишь в середине дальнего плавания выяснилось, что шлюпы были не новой постройки, как уверили Лисянского английские купцы, а с большой трухлявостью, особенно в мачтах. Теперь остается лишь гадать, в чем была причина обмана – в стремлении британцев зашибить лишнюю деньгу или в их намерении сорвать первое кругосветное русское плавание, да еще и с заходом в Русскую Америку.

Опять возник вопрос о командах... «Мне советовали, – писал впоследствии Крузенштерн, – принять несколько иностранных матросов, но я, зная преимущественные свойства российских, коих даже и английским предпочитаю, совету сему следовать не согласился». Свидетельство это важнейшее! Уж кто-кто, а Крузенштерн знал качество кадров английского флота прекрасно – слава богу, сколько походил по волнам на английских судах, и экспертом стал отменным. Тем не менее, собираясь в тяжелое плавание, он предпочел свои кадры – русские.

Увы, снова начинались прения и «трения»... Петербург же был предстоящим небывалым походом взволнован. Николай Михайлович Карамзин в июне 1803 года писал: «Англоманы и галломаны, что желают называться космополитами, думают, что русские должны торговать на месте. Петр думал иначе – он был русским и в душе патриотом. Мы стоим на земле, и на земле русской... Нам нужно и развитие флота и промышленности, предприимчивость и дерзание».

Это было прямой полемикой с англоманом графом Воронцовым, который гадил России не хуже самой «англичанки», был против кругосветки и заявлял: «По многим причинам физическим и локальным России быть нельзя в числе первенствующих морских держав. Да в том ни надобности, ни пользы не предвидится».

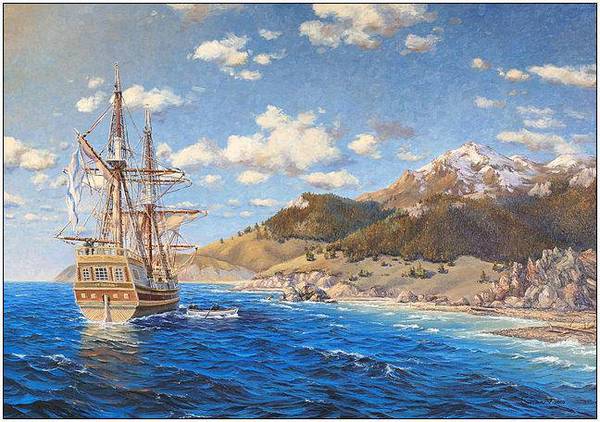

Вышло, к счастью, не по каверзам Воронцова... 27 июня (7 августа) 1803 года «Надежда» и «Нева» начали выбирать якоря, и вскоре главный командир Кронштадтского порта – как раз по иронии судьбы адмирал Ханыков – письменно докладывал товарищу морского министра вице-адмиралу Чичагову: «Милостивый государь Павел Васильевич! Суда Российско-американской компании «Надежда» и «Нева» сего числа в 10 часов снялись с якоря и отправились с Кронштадтского рейда в море благополучно...»

В ноябре шлюпы экспедиции впервые в истории русского флота пересекли экватор, а 19 февраля (русского стиля) 1804 года обогнули мыс Горн. Матросы в командах судов были только русские.

В июне 1804 года шлюпы экспедиции подошли к Сандвичевым (Гавайским) островам. «Надежда» сразу же пошла дальше – к Камчатке, а «Нева» от нее отделилась, чтобы впервые показать русский флаг на Сандвичах и познакомиться с ними. Потом она ушла к Кадьяку и пробыла в Русской Америке год. Дойдя до главной цели, Лисянский много занимался исследованиями, съемкой берегов. Только на кожаной алеутской байдаре он лично прошел 400 верст.

ВОЙНА ЮРИЯ ЛИСЯНСКОГО

Пришлось Юрию Федоровичу Лисянскому в Русской Америке и повоевать… Индейцы-тлинкиты (русские называли их «колоши») начали против наших поселений войну. Одной из причин для очередного недовольства индейцев стала «огненная вода» пирата-янки Барбера, переодетые матросы которого стояли за русско-колошской «войной». К тому времени британские и американские бизнесмены ввели в практику борьбы с РАК снабжение индейцев оружием и подстрекательство тлинкитов к нападению на русские поселения и промысловые партии. Добравшийся с Камчатки до Русской Америки Резанов доносил директорам РАК, что тлинкиты «вооружены от бостонцев лучшими ружьями, пистолетами и имеют фалконеты» (фальконетом называлась пушка небольшого калибра, стрелявшая свинцовыми снарядами).

Если проследить судьбу конкретно Барбера, то его можно расценивать как простого маргинала, чуждого любому законопослушному социуму – хоть российскому, хоть британскому, хоть американскому. Однако Барбер стал известен в Русской Америке с 1796 года захватами индейцев для продажи в рабство, то есть он не просто пиратствовал, а периодически бывал в США. Обосновавшись после 1805 года на островах Королевы Шарлотты южнее архипелага, Александра Барбер создал там нечто вроде форпоста с несколькими крепостями, защищаемыми гарнизонами из индейцев.

Барбер нападал не только на русских, но и на англичан, на испанцев, однако никогда не нападал на американские суда. Так были ли действия Барбера просто разбоем или все же они были продуманной акцией, направляемой с атлантического побережья Северной Америки, где укрепляющиеся элитарные политики США имели виды на тихоокеанское побережье? Документов о связи Барбера с высшей властью США нет, но таковая связь вполне усматривается логически, и считать Барбера просто «волком-одиночкой» не приходится.

Легендарный правитель российских колоний Александр Баранов был справедлив, но суров. Главное же, Баранов и вообще русские не платили ни за меха, ни за приязнь и дружество, спиртным. А у янки – и у пиратов вроде Барбера, и у торговцев-«бостонцев» – основными меновыми товарами были виски, оружие и боеприпасы, причем все скверного качества. Так убивались сразу три зайца: во-первых, задешево приобретались ценные меха; во-вторых, тлинкиты, спиваясь, оказывались привязанными к янки алкогольной зависимостью, и, наконец, в-третьих (это последнее по счету, но не по важности), пристрастившихся к виски и вооруженных огнестрельным оружием индейцев было проще и легче подбивать на вооруженные столкновения с русскими промышленными партиями и на нападения на русские поселения.

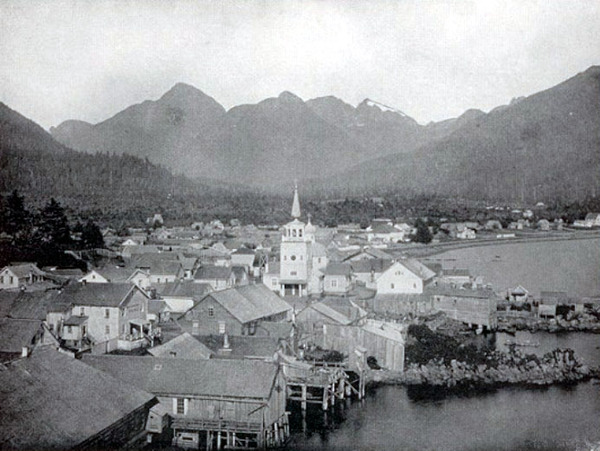

В мае–июне 1802 года тлинкитами была атакована Якутатская партия Ивана Кускова – будущего учредителя калифорнийской колонии Форт-Росс, а также почти поголовно вырезана Ситкинская партия партовщика РАК Ивана Урбанова. Были захвачены и сожжены русское поселение Михайловское на острове Ситка и Михайловская крепость (крепость Св. Архистратига Михаила), где погибло 20 русских промышленников, 130 алеутов, эскимосы, служившие в РАК – всего 250 человек. Тлинкиты разграбили и склад РАК.

А 13 июля 1804 года в гавань Св. Павла на острове Кадьяк вошла «Нева» Лисянского. Там Лисянского ожидало письмо Баранова с просьбой о помощи. Сам Баранов еще по весне выступил со 120 русскими промышленниками и 800 алеутами на 4 кораблях и 300 байдарах к Ситке – «сворачивать» возникшую негативную ситуацию.

В сентябре силы Баранова и «Нева» соединились у Ситкинского залива, и начались непродолжительные военные действия. Вскоре все завершилось взятием индейской крепости – выстроенной скорее всего под влиянием янки, и очередным замирением с тлинкитами. В брошенной крепости осталось около сотни русских ядер, две небольшие пушки, несколько сломанных ружей, до полусотни трупов, и еще одно, о чем сошедший на берег Лисянский позднее написал так: «Я увидел самое варварское зрелище, которое могло бы даже и жесточайшее сердце привести в содрогание. Полагая, что по голосу младенцев и собак мы можем отыскать их в лесу, ситкинцы предали их всех смерти».

По окончании боев вместо разоренного Михайловского Барановым был основан Ново-Архангельск с крепостью о шести пушках. Он и стал столицей Русской Америки. Сразу же начались и строительные, и оборонные работы. Пока что приходилось жить, будучи постоянно готовым к отпору враждебным «колошам». Резанов, после прибытия в российские колонии, сообщал в Петербург: «Всюду в проливах выстроили крепости… пушки наши всегда заряжены, везде не только часовые с заряженными ружьями, но и в комнатах у каждого из нас оружие составляет лучшую мебель».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНТОНЕ

Лишь во второй половине лета 1805 года Лисянский ушел из Ново-Архангельска курсом на южно-китайский порт Кантон (Гуаньчжоу). С 1757 года это был единственный китайский порт, открытый для иностранной торговли, а экспедиция имела, кроме прочего, и задание установить морскую торговлю с Китаем в дополнение к традиционной сухопутной, которую Россия вела с китайцами через пограничную восточносибирскую Кяхту в Забайкалье.

В Кантон же направлялась из камчатской Петропавловской гавани и «Надежда» Крузенштерна. Между прочим, на Камчатке Крузенштерн оставил часть корабельных орудий, необходимых для отражения налетов американских банд уже и на Камчатку. Русская активность в Тихом океане нравилась янки все менее, и они начинали вести себя все более нагло. Оставил Крузенштерн камчатским жителям и запас соли на несколько лет, в чем они терпели нужду.

В ноябре 1805 года оба судна пришли в Кантон... «Надежда» добиралась от Камчатки до Кантона 40 дней, а «Нева» от Ново-Архангельска (Ситки) – намного дольше. Выйдя 21 июня русского стиля из Ситки, она, по донесению главного комиссионера русской кругосветной экспедиции, приказчика РАК Федора Ивановича Шемелина, пришла на Кантонский рейд только 22 ноября. О причинах задержки Шемелин 21 декабря 1805 (2 января 1806) года сообщал Главному правлению РАК из Кантона, что «Нева» могла бы быть в Кантоне и раньше прихода туда американских судов, но «страсть начальника корабля (то есть Лисянского. – С.Б.) к открытию новых земель и островов привела в забвение выгоды компании...».

«Нева», имея на борту 4004 шкуры морских бобров, действительно в Кантон запоздала, и до нее туда пришли три американских корабля. Капитан Адамс привез 5800 бобров, капитан Трекет – 2800, а капитан Старжел – 5202, причем последний успел все распродать по 18 пиастров за шкуру. «Надежда» привезла с Камчатки 414 бобров и 10 000 котиков.

При этом уже в первый приход русских в Кантон можно было понять, во-первых, что русские имеют перед янки приличную фору по времени – если будут поворотливы. Во-вторых, было видно, что янки пользуются богатствами северных вод Тихого океана даже больше, чем сами хозяева этих вод – русские. Вряд ли такое положение дел можно было считать нормальным. Но и выправить его усилиями РАК не было возможно – свои исключительные права должна была заявить держава... Предполагаемое, однако, не учрежденное Екатериной из-за войн патрулирование русской зоны Тихого океана становилось одной из важнейших государственных задач в Тихоокеанском регионе уже для России Александра I. То, что задумывала еще бабка, должен был сделать внук.

Занятная ситуация выявлялась и в приморском Южном Китае... Кантон вырос на одном из рукавов дельты реки Чжуцзян (Жемчужная река). Передовым его пунктом был порт-пригород Вампу (Хуанпу), отстоявший от Кантона на 15 итальянских миль мористее. У Кантона сливаются воедино и три крупнейшие реки Южного Китая – Сицзян (Западная река), Бэйцзян (Северная река) и Дунцзян (Восточная река). Реки эти впадают в узкий 70-километровый Кантонский залив Южно-Китайского моря, на западном берегу которого – у выхода в открытое море – с 1557 года образовалась португальская колония Макао. Португальцы арендовали эту территорию у Китая под свою торговую факторию.

Имея же в виду наших первых кругосветчиков, надо сказать, что в Кантоне им пришлось пережить весьма неприятные дни. Перед Крузенштерном, пришедшим к Кантонскому заливу в районе Макао на «Надежде» первым, сразу встал вопрос – как поступать дальше? Идти прямо в Кантон или Вампу? Коммерческий груз невелик, и всю возможную прибыль съедят пошлины и «подарки» китайским мандаринам. Стоять в Макао, дожидаясь «Невы»? На рейде Макао купеческое судно имело право стоять по китайским законам только сутки, а потом надо было или проходить в Вампу, или идти куда угодно. И Крузенштерн объявил китайским властям в Макао свой корабль военным.

Через полмесяца пришел Лисянский, и он-то направился сразу в Вампу, однако «Надежда» проследовать туда уже не могла – проход военным судам был строжайше и под «великим штрафом» запрещен.

Начались торги, но, расторговавшись в начале января 1806 года, уйти сразу же наши корабли не смогли – их задержал кантонский наместник. Он доносил в Пекин, что в Макао прибыл купеческий русский корабль с купцами Лу-Чынь-Дун (Крузенштерн) и Ни-Цзань-ши (Лисянский) и ведет незаконный-де торг с китайскими купцами.

Китайцы считали законной торговлю с русскими только в Кяхте – в соответствии с Кяхтинским трактатом от 21 октября 1727 года. И Китайский трибунал (китайское «министерство иностранных дел») 16 (28) января 1806 года запросил русский Правительствующий сенат – прибыли ли Лу-Чынь-Дун и Ни-Цзань-ши в Кантон с ведома сената, или это была их инициатива. Тем временем погрузка купленных китайских товаров была приостановлена, к кораблям приставили стражу. Дело грозило затянуться надолго... Началась переписка двух русских капитанов с кантонскими властями. Кончилось все тем, что 9 февраля 1806 года суда были освобождены и вскоре вышли в море.

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

Небыстро шли тогда известия, и 22 июня (4 июля) 1806 года первенствующий директор РАК Булдаков и директора Деларов и Шелехов (брат Григория Шелихова-Шелехова) всеподданнейше доносили императору Александру всего лишь о получении рапорта Крузенштерна и Шемелина от декабря 1805 года, где сообщалось о прибытии кораблей РАК в Кантон и распродаже товара на сумму в 176 605 1/4 пиастров... «Надежда» и «Нева» были в это время уже на подходе к Кронштадту, но – порознь. В середине апреля 1806 года у мыса Доброй Надежды корабли в тумане потеряли друг друга из виду и дальше шли самостоятельно.

Вообще-то местом рандеву был назначен остров Св. Елены, но, придя туда раньше, Крузенштерн узнал о начале войны России с Францией и не рискнул идти без части пушек, оставленных для защиты Камчатки, через Ла-Манш, где мог наскочить на французские патрули. Он обогнул Английские острова с севера и немного задержался. «Нева» же пошла прямо и 22 июля (2 августа) 1806 года бросила якорь на Кронштадтском рейде.

Через две недели рядом встала и «Надежда» Крузенштерна.

Эпопея Крузенштерна, Лисянского и их товарищей открыла славную эпоху постоянных плаваний русских моряков в северо-западной части Тихого океана.

Показательна в этом отношении история с открытием острова Нунивак в 1821 году. Когда суда «северной экспедиции» офицеров РАК Степана Хромченко и Адольфа Этолина после работ в Бристольском заливе разошлись, Хромченко (первым) и Этолин – независимо друг от друга – оба открыли Нунивак, о существовании которого знали из описания экспедиции Петра Корсаковского (Корсановского), служащего РАК. (Корсаковский зимой 1817/18 годов на собаках переправился на остров Кадьяк, оттуда – на озеро Илиамна и вниз по реке Квичак вышел к заливу Бристоль, а в 1819 году вместе с мореходом-алеутом Устюговым обследовал северный берег залива, залив Кускоквим и восточное побережье Берингова моря до устья Юкона).

Однако приоритет Хромченко в открытии Нунивака был оспорен, поскольку за три дня до него на острове был поднят российский военно-морской флаг командиром мореходного бота Александром Павловичем Авиновым (1786–1854) – будущим адмиралом, участником кругосветной экспедиции 1819–1822 годов под начальством Михаила Николаевича Васильева (1770–1847), будущего вице-адмирала. Такая плотность гидрографических работ в районе от Бристольского залива до залива Нортон сама по себе доказывает, насколько активно действовали тогда русские люди в северной зоне Тихого океана.

Лишь бездарная эпоха Александра II и его брата великого князя Константина Николаевича привела к тому, что в 1867 году Россия лишилась заокеанской части своей территории, составлявшей более 10% общей территории Российской империи.