Этика (часть 3)

Окончание (здесь 1-я часть, а тут 2-я)

Здесь можно подумать над моральными дилеммами и поотслеживать свои мысли и чувства. А также узнать, что будет, если клонировать кроманьонца. А потом почитать про то как развиваются с возрастом наши этические нормы, узнать признание автора в том какие нормы ему легче нарушить и про то зачем нам нужна этика.

Моральная дилемма

Ситуации морального конфликта и совершения выбора в условиях моральной неопределенности вызывает у исследователей живейший интерес, потому что в этой сфере проявляется деятельность «высшей» этики. Пнуть щеночка или помочь бабушке прейти через дорогу,- эти действия не вызывают у нас сомнений в плане моральной оценки, мы мгновенно и интуитивно определяем, хорошо это или плохо, тут рацио особо не участвует.

В подавляющем большинстве случаев именно так этически-значимые решения и принимаются,- быстро, без раздумий и мы обычно даже не осознаем факт принятия решения, переживаем его как непосредственное «ощущение». Другое дело, когда ситуация сложная, нештатная, с конкуренцией мотивов и резонов.

Дилемма 1. Поезд и люди.

Классический пример экспериментального этического конфликта,- «trolley dilemma». Едет вагонетка (или как вариант,- поезд), на путях группа из 5 рабочих (в более эмоционально насыщенном варианте- играющие дети). Вы стоите у развилки и можете перевести стрелки, тогда вагон поедет на другой путь, где находится 1 рабочий (играющий ребенок). Предположим, вы не докричитесь до жертв и не обгоните поезд. То есть у вас варианты,- ничего не делать, тогда погибнут пятеро, или вмешаться, тогда 1 умрет, но 5 спасутся.

Это типовой случай этического конфликта,- морально ли совершить аморальный поступок ради предупреждения еще большего зла?

А если поднять ставки?

Если надо не переводить стрелки (дергать за рычаг, нажимать на кнопку и т.д.), а собственноручно толкнуть под поезд? Вы стоите на мосту над путями, едет поезд, 5 человек скоро погибнут, но вы можете толкнуть под поезд рядом стоящего, человек погибнет, но вагон затормозит и 5 человек будут спасены.

Понятно, что это совершенно умозрительная ситуация, но нам тут не интересно, как человек поступит в реальности, важно, что эта ситуация расценивается как конкуренция этически окрашенных решений и как реагирует психика. Сравнивая баланс и активность различных функциональных отделов мозга мы может делать предположения, как в повседневной жизни принимаются неоднозначные и не очевидные решения.

В выборе всегда участвуют эмоции

Обычный человек не совершает чистых рациональных утилитарных выборов. Всегда участвуют эмоции, всегда значим контекст. Например, в приведенном примере «дилеммы с поездом» ситуация, когда надо перевести стрелки, и ситуация, когда надо собственноручно толкнуть человека под колеса,- по формальному результату идентичны, но очень по разному субъективно оцениваются. Совершить поступок, следствием которого людям будет причинен вред, это совсем не то же самое, что собственноручно нанести вред. Нажать на кнопку из бункера или из кабины бомбардировщики психологически проще, чем лично обойти город и зарезать каждого встречного жителя. «Это сделал не я»,- наивное детское оправдание, но в усложненном варианте оно прекрасно работает и у взрослых.

Как принимают решения люди с поражением определенных участков мозга?

Медиальная префронтальная кора формирует конечные осознаваемые эмоции. Человек с поражением этого участка способен в полной мере осознавать и принимать этические стандарты, то есть он различает, что такое «хорошо» и что такое «плохо», но эмоциональное вовлечение в оценки снижено, он не переживает по поводу выборов. В приведенном выше примере такой человек не будет понимать, в чем разница- убить самому или дернуть за рычаг, и в результате этого человек умрет, он оценивает только конечную эффективность действия,- минус один плюс пять. Звучит несколько в уберменш-стиле, но на деле такие люди испытывают довольно серьезные проблемы с адапатацией. Выпадение эмоционального наполнителя из социально значимых поступков очень сильно снижает способность человека к сосуществованию в обществе.

А люди с поражением верхней префронтальной и передней опоясывающей, наоборот, способны к эмоциональному реагированию, но с трудом понимают этические стандарты,- у такого человека дилемма вызовет только раздражение,- какого черта он вообще должен беспокоиться о каких-то чужих людях?

Дилемма 2. Радистка Кэт и ребенок

Другой типовой сценарий,- в западных исследованиях описывается с явными коннотациями на WWII, назовем его «дилемма радистки Кэт». Вы спрятались с подвале с детьми от немецко-фашистской гадины. Один ребенок начинает плакать. Если солдаты услышат и найдут,- убьют всех. Вы пытаетесь укачать или успокоить ребенка, но без результата. Тогда начинаете зажимать ему рот, но он только сильнее заходится в крике. Насколько этично в такой ситуации придушить совсем?

В таких ситуациях активна передняя опоясывающая кора. Это не специфично именно для морали, - это общий единый механизм контроля и управления, высший узел администрирования и подавления первичных, более глубоких реакций. Этот же отдел будет активен при сравнении эротических фотографий относительно детского порно, при отказе от немедленной небольшой награды в пользу отложенных больших выгод, при любом когнитивном диссонансе.

Это очень важная для человека способность, - умение выстраивать иерархию целей и симолических ценностей, причем очень желательно давить неприемлемые и пропускать социально допустимые еще до того, как дело дойдет до сознания. И этические нормы это хорошая рабочая рамочная модель, формирующая конечное просоциальное поведение человека.

Этические нормы должны быть, они должны побуждать человека к выборам в пользу группы и при этом восприниматься как свои собственные. Содержательная же часть,- может меняться в зависимости от требований внешней среды и сильно различается в разное время в разных культурах.

Этика меняется в зависимости от требований среды.

Как яркий тому пример,- отношение к детям. В приведенном выше примере моральной дилеммы с ребенком, способным выдать укрытие,- какой-нибудь гренландский иннуит или бушмен из Калахари вообще бы не поняли, в чем проблема.

Почти всю свою историю люди часто и помногу убивали младенцев, это было неприятное, но необходимое действие, примерно как сейчас аборт сделать. В разных культурах, в зависимости от внешних обстоятельств умерщвлялось от 15% до 45% новорожденных. Теперь ситуация изменилась,- изменилась и этика, и при нынешнем уровне детоубийств 2 на 100 000 мы можем себе позволить считать этот поступок вопиюще и безоговорочно аморальным. Мы совершенно искренне полагаем, что если человек нам незнаком, это еще не повод его ограбить, а если у девочки начались месячные это еще на значит, что она готова к половой жизни. Мир меняется содержательно, но не структурно. Эволюция не создает органов «с запасом», под будущие отдаленные задачи. Поэтому мы в принципе не способны подумать мысли, испытать эмоции, изобрести социальные организации и оперировать символическими объектами, которые был бы не способен понять охотник верхнего палеолита. Если клонировать кроманьонца,- скорее всего вырастет обычный человек, неотличимый от нас. Если клонировать неандертальца,- думаю, получим умственную отсталость средней степени с поведенческими нарушениями.

Homo moralis

Этика развивается вместе с человеком.

Человек не рождается с этикой, и она не вырастает у нас сама по себе. Само по себе вырастает потенциальная способность к социальному поведению. Это как строительство с параллельным заселением. Как только отрастает жилой блок, туда сразу заселяются жильцы, на стадии коробки под крышей, и начинают все обустраивать изнутри.

Разные отделы коры растут с разной скоростью. Если относительно старшие сенсорный и моторный отделы бурно растут сразу же после рождения и в течении первого года, то самый «новый» мозг,- префронтальная кора, начинает набирать обороты только к 3м годам. Именно в этом возрасте у человека закладывается theory of mind, и как следствие,- способность к ментализации, просоциальному поведению и следование установленным моделям.

Если родитель ласково, но настойчиво попросит ребенка вылить стакан вишневого сока на белоснежную скатерть, любой 2х летний ребенок сделает это без особых колебаний, но почти всех детей 3х лет такая просьба приводит в замешательство, они удивленно смотрят и выискивают в мимике взрослого каких-то дополнительных знаков,- действительно ли мамочка именно это и сказала? Вылить густую красную пачкающую жидкость на белоснежную поверхность скатерти,- я все правильно понял? Мама, ты вообще как, в порядке?

До 5 лет возникает "можно-нельзя". Появляется чувство стыда.

Так поступают даже дети, которых никогда не ругали за подобный проступок. Но у ребенка к этому моменту уже начинает формироваться представление о правильном и неправильном, что можно и что нельзя. У них еще нет понимания хорошего и плохого, то есть это еще не этика сама по себе, эти стандарты воспринимаются как внешние, это все на стадии «красная лампочка, банан и электрошокер». Делаешь правильно- поощряют, делаешь неправильно- наказывают. Дети еще не умеют испытывать чувство вины, но уже умеют стыдиться содеянного.

У многих архаичных сообществ даже есть специальное слово для обозначения периода детства, когда у человека формируется концепция ментальной репрезентации, способность к просоциальным реакциям и самостоятельно следование установленным поведенческим моделям. У гренландских иннуитов эта возрастная категория называется ihuma, у племен атоллов Фуджи vakayalo. Разумеется, они не так сложно объясняют, но по сути- это именно специальный термин для обозначения момента, когда у человека зарождается theory of mind. А это значит, что ребенок встал на путь самостоятельности, стал более-менее упорядочен и предсказуем в поведении, а значит, он больше не требует постоянного ухода, контроля и заботы, а значит, нагрузка на родителей несколько снижается, можно выдохнуть и немного расслабиться. А это значит, что можно уже подумать насчет следующего ребенка. В условиях первобытно-общинной контрацепции это означает, что можно перестать убивать новорожденных. Для нас этот момент не столь актуален, поэтому в нашем языке нет специального слова.

[Мое] Модель психики человека (англ. Theory of Mind (ToM). В литературе можно встретить и другие варианты перевода этого термина, например: понимание чужого сознания, теория намерений, теория сознания, теория разума и пр. Обладать моделью психического состояния — означает быть способным воспринимать как свои собственные переживания (убеждение, намерение, знание и пр.), так и переживания других людей, — что позволяет объяснять и прогнозировать их поведение. Важнейший аспект модели психического состояния — осознание того факта, что собственное психическое состояние не тождественно психическому состоянию другого человека. Подробнее здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_психического_состояния_...

В 5-6 лет уже усваиваются сложные модели. Появляется чувство вины.

Когнитивные способности к обслуживанию сложных символических моделей развивается в 5-6 лет. С этого момента человек может испытывать чувство вины, внешне заданные нормы поведения становятся внутренними психическими конструкциями. Так у человека появляется этика, он способен переживать отклонения от общепринятых правил приличия и морали. 3-х летний ребенок не способен смущаться своей наготы, 6 летний же будет испытывать от этого явный дискомфорт (разумеется, если воспитывается в культуре, где не принято на людях ходить голышом). Чувство вины,- очень мощный рычаг воздействия, и не удивительно, что окружающие начинают им активно злоупотреблять. Позиция родителя,- «я сержусь потому что ты плохо поступил» и «я тебя не люблю, потому что ты плохой»,- по силе воздействия различаются кардинально. Стимул-реакция в одном случае, оценка и состояние в другом.

Конечно же, злоупотребление этими рычагами воздействия может серьезно деформировать растущую психику и аукаться человеку потом всю его взрослую жизнь. Это не особо редкая ситуация, я думаю, каждый человек знаком с подобными примерами среди знакомых и близких (а возможно, что и на личном опыте). Между тем, следует понимать, что чувство вины придумали не для того, чтобы плодить невротиков и депрессивных. Это очень важный и очень полезный модулирующих механизм. 3х летний карапуз, способный осознавать только внешние навязанные нормы и запреты, еще может вызывать умиление. Но для взрослого человека это всегда означает большие неприятности, и для него и для окружающих.

Базовая этика формируется до 12-15 лет

Таким образом, этические установки постепенно смещаются от внешних к внутренним, от персонифицированных к символическим. У детей их восприятие норм поведения и мышления привязано к авторитету значимых взрослых (родителей, в первую очередь), собственной моральной ценности эти правила не имеют. Затем, постепенно, самостоятельная значимость этических оценок растет. Дети младшего школьного возраста уже способны оценивать «неэтичные» требования учителя (например, если взрослый призывает бить других детей или силой сгонять с качелей) как нелегитимные. И только к старту взросления, в 12-15 лет, «базовая этика» окончательно формируется как самостоятельная работающая внутри головы система. В этот момент человек обретает способность сравнивать «идеальную» провозглашаемую модель общественной морали с реальным положением дел и переживать когнитивный диссонанс от осознания несоответствия между тем, что взрослые заявляют на словах, и как они на самом деле поступают. Обычно это выливается в характерный для пубертата подростковый кризис.

Этичекие нормы развиваются активно до 30 лет.

Когда-то, в далеком палеолите, на этом все и заканчивалось. Но в современном мире все социальные навыки, этика в том числе, требуют длительной шлифовки и совершенствования. В абсолютных единицах число нейронов и объем нервной ткани лобных долей стабилизируется в юношеском возрасте, однако образование новых связей и нейронных сетей довольно активно продолжается до 30 лет, что отражает процессы научения и развития социальных навыков.

Мир состоит из людей. Ничего помимо других людей во вселенной не существует. Мы живем в социальном, мы делаем социальное, мы чувствуем социальным и думаем социальные мысли.

Министерство любви

Мыслепреступление не влечет за собой смерть, мыслепреступление есть смерть. Социум традиционно убивает либо изолирует людей с патологией этического чувства. Внешние ограничения, как наказания, так и поощрения,- они позволяют лишь реагировать на свершившиеся действия. Но если мы хотим сформировать поведение, - они не очень эффективны. Для эволюции гораздо проще и полезнее установить напрямую систему когнитивно-эмоционального контроля. Чем подстегивать желательное поведение и наказывать нежелательное, лучше сделать так, чтобы особь сама хотела одного и не хотела другого.

Здесь автор признается, где ему легче перебороть свои этические нормы.

Я не испытываю никакого дискомфорта от того, что мне запрещено убивать, грабить и насиловать, потому что я и сам не хочу этого. Чуть сложнее с идеей, что нельзя красть чужое имущество. Еще сложнее с имуществом, принадлежащим каким-то неодушевленным и безликим конструкциям,- государству, учереждениям и корпорациям, тут уже требуются усилия по персонификации (имущество церкви принадлежит лично Господу, государство это Родина-Мать, а корпорация это твой дом родной и все мы тут дружная семья, особенно главбух и зав.департамента). И уж совсем сложна для восприятия концепция интеллектуальной собственности, я например, не способен ее понять,- каким это образом текст, звук или изображение могут кому-то принадлежать. Видимо, с такими же затруднениями сталкивались индейцы, когда колонисты пытались донести до них, что на оленя можно охотиться, а на корову нельзя. На том поле можно собирать съедобные растения, а вот на этом- уже нет. И хотя юридически правонарушения могут быть одинаковы, этически они оцениваются совершенно по разному. Поэтому кражу интеллектуальной собственности я совершаю ежедневно и помногу и собираюсь продолжать в том же духе, это этически допустимо. А кражи частной собственности- ни разу, это этически недопустимо.

Так работает мораль. На эмоциях и на когнициях, на возбуждении и контроле. Множество отделов вовлечены в систему этического восприятия и моральных оценок. Ни один из отделов не является специфически «моральным».

Что же в итоге означает этическое чувство? (осторожно, много терминов)

Когнитивные карты, морально-оценочные суждения и прилагающаяся к ним система оценки и верификации, рабочая память, узлы контроля, сравнение информации и оценка этических дилемм, оценка социального контекста, целеполагание и предвидение результатов, эмоциональный интеллект, самооценка и самоосознание, восприятие окружающих и ментализация, первичный аффект и прочее прочее.

Это очень обширный массив неосознаваемых и практически мгновенных вычислений, по результатам которых мы получаем на выходе этическое чувство.

Суть их в том, чтобы мы изначально думали и чувствовали так, чтобы быть адекватными окружающей нас социальной среде.

Про то как наши этические стандарты нас любят...

Ребенка или собаку надо поощрять за правильный выбор, у взрослого нормального человека уже в голове установлены все поощряющие «хороший песик, хороший» равно как и все необходимые «атата по попе». Социальные удовольствия мозг ценит даже выше физиологических, этичные действия поощряются окружающими в виде положительного обратного отклика, позитивных эмоций, уважения, симпатии и всякого прочего социального груминга. У людей с высокоразвитым этическим интеллектом для этого поощрения даже не нужны внешние сигналы, хорошо натренированный мозг способен сам себе выписывать поощрение за этичное поведение. Собственно, именно поэтому высокоморальные люди высокоморальны. И за это мы их ценим и уважаем.

...и наказывают

И наоборот, за нарушение этических стандартов следует наказание. Которое, опять же, установлено внутри головы. Не этичных людей окружающие отвергают, а боязнь отвержения,- один из сильнейших аверсивных стимулов для человека. Не зря в древности остракизм считался наказанием, по суровости сравнимым со смертным приговором. Люди обычно не осознают, насколько они социальны, насколько они висят в сетях эмоциональных связей с окружающими. Картина мозга человека, переживающего отвержение и осуждение группы очень похожа на картину мозга человека, испытывающего физическую боль. И скорее всего, «социальная» боль эволюционно произошла и базируется на тех же механизмах, что и физическая. Это боль центральная, без участия болевых рецепторов (хотя очень часто, даже узлы оценки болевой импульсации начинают галлюцинировать, и человек, испытывающий сильное моральное, социальное или эмоциональное давление и стресс, начинает чувствовать вполне реальную боль в сердце, голове, желудке etc).

Этика функциональна и полезна

Конечно, легко придти к выводу, что все это похоже на какую-то разводку. Это не вполне справедливое суждение. Действительно, в каком-то смысле можно сказать, что наш мозг манипулирует нашими мыслями и эмоциями с какими-то смутными целями, и не факт, что наш собственный родной мозг играет в нашу пользу, а не в пользу, скажем, биологического вида homo sapiens в целом. Действительно, все эти процедуры проходят до сознания, ниже сознания и без участия сознания.

Но на деле, - высокоразвитый моральный интеллект действительно дает значительные бонусы, помогает в адаптации, повышает субъективное качество жизни, и в итоге дает большие преимущества, как отдельному человеку, так и человеческому сообществу в целом.

То есть этика функциональна и полезна. Хорошее это хорошо, плохое это плохо. Такая вот неожиданная мысль.

Статья врача - психотерапевта Бесчастнова Павла Сергеевича

Дополнителньные материалы (книги и статьи) можно посмотреть здесь http://stelazin.livejournal.com/103660.html

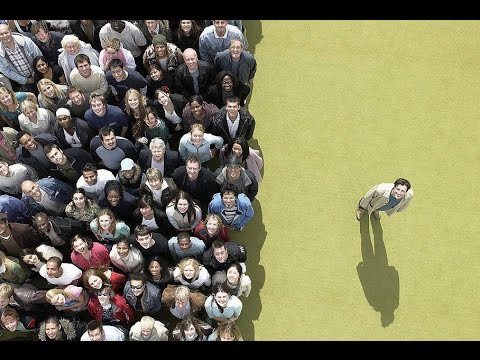

БМ ругался на картинку