Наука и "черный пиар"

Как обещал @PyHToR4eG публикую комментарий ФИЦ ИЦиГ СО РАН по поводу публикаций с критикой эксперимента по одомашниванию лисиц

Недавно в журнале “Trends in Ecology and Evolution” вышла статья, ставящая под сомнение существование т.н. синдрома одомашнивания, который был впервые описан еще Ч. Дарвином и изучался академиком Д.К. Беляевым в ходе его знаменитого эксперимента. Авторы статьи ставят под сомнение корректность использования беляевских лисиц как модели исторического одомашнивания. Хотя сами вопросы, поднятые в статье, важны для научной дискуссии, но приведённые аргументы указывают на то, что авторы пользовались не столько опубликованными данными эксперимента, а обзорными статьями и не всегда корректными упоминаниями работ сотрудников ИЦиГ журналистами в СМИ.

В ряде случаев, они заявляют об отсутствии каких-то данных и при этом ссылаются на статьи, где эти данные как раз и содержатся (возможно, проблемой стало то, что статьи были опубликованы на русском языке).

Одним из главных аргументов критиков эксперимента стало утверждение, что академик Беляев и его коллеги работали с лисицами, завезенными еще до войны из Канады (остров Принца Эдуарда), которые и положили начало клеточному звероводству в СССР. По их мнению, эти лисицы изначально были особенно дружелюбны к человеку, что и позволило советским ученым получить в короткий срок одомашненных лисиц и обнаружить у ряда из них белые пятна на голове и туловище. Авторы подтверждают это историческими фотографиями лисиц, содержавшихся на звероферме в Канаде, где лисицы подходят к человеку.

Но использование данных фотографий как раз указывает на плохое знание вопросов поведения частной генетики лисиц авторами статьи, являющимися специалистами в биоинформатике, эпидемиологии, геронтологии, генетики собак. «Беломордый» окрас лисицы не является аналогом пятнистости, описанной Беляевым с коллегами и возникающей под влиянием мутации «звезда», он имеет совершенно другую генетическую природу и, действительно, никак не связан с поведением.

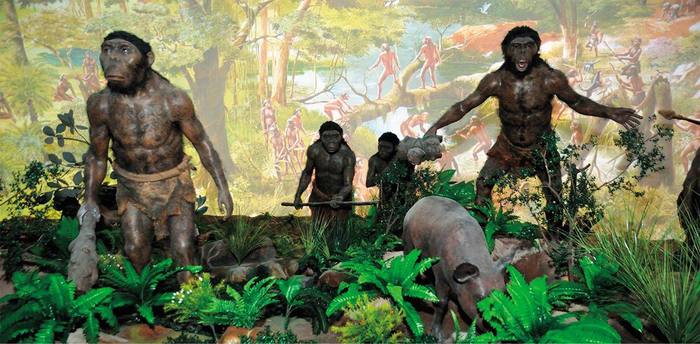

На фотографии также показаны взаимоотношения человека и прирученных с детства лисиц. Подобные примеры приручения диких животных (волков, лисиц, хорьков, рысей, леопардов и многих других) все хорошо знают. Однако, такое поведение не наследуется и никак не связано с полученной Беляевым и его школой уникальной популяцией лисиц с генетически закреплённой, передающейся от поколения к поколению подавленной агрессией и эмоционально-положительной реакцией на человека. Эту реакцию не надо воспитывать, в отличие от лисиц, проживающих на зверофермах и относящихся к человеку недружелюбно, или от лисиц с острова Принца Эдуарда. Поэтому только беляевские лисицы и являются моделью исторического одомашнивания животных.

Нельзя забывать, что впоследствии этот эксперимент был повторен в ИЦиГ СО РАН еще на двух модельных популяциях животных – американской норке и норвежской крысе, которые никакого отношения к канадским островам не имеют, но показали схожие результаты в результате отбора по поведению. Более того, на ферме ИЦиГ отбор ведется в двух противоположных направлениях – дружелюбное и агрессивное поведение по отношению к человеку. Таким образом животные, изначально имевшие одинаковый генетический фон и живущие в одинаковых средовых условиях, могут демонстрировать альтернативное поведение, закрепленное генетически.

Стоит отметить, что ставить под сомнение результаты эксперимента могут только исследователи, повторившие этот эксперимент и не получившие аналогичных достоверных данных. В противном случае дискуссия является голословной и направлена на создание нездорового ажиотажа в прессе (с момента опубликования статьи 3 декабря она уже 27,349 раз была процитирована в социальных сетях), а также, возможно, маркетинговым ходом для продвижения частной фирмы одного из соавторов по генотипированию ДНК собак частных владельцев.

Тем не менее, мы полностью разделяем мнение авторов статьи, что дикие животные стали домашними благодаря изменениям, произошедшим при адаптации к новой среде обитания около человека, однако, по нашему мнению, важнейшим фактором этой адаптации и являлся отбор на дружелюбное поведение, что и воспроизводит экспериментальное одомашнивание лисиц. В ближайшее время мы планируем отправить в редакцию журнала “Trends in Ecology and Evolution” подробный ответ на эту статью Lord et al.

Пресс-служба ФИЦ ИЦиГ СО РАН