"Мы мудрую поэму тракторов перевели на сельское наречье" #1

Приветствую!

Нынче свой рупор левой пропаганды направлю на уже сильно заезженную тему колхозов. И не надо делать такое лицо). Про это уже писано-переписано, но я всё же добавлю. А всё дело в том, что ну очень часто приходится слышать про ненужность/вредность колхозов по сравнению с великим частником, и как же тупые совки этого не понимали. Буквально на днях вот был случай. Навеяло в общем..)Начать, наверное, следует с того в каком виде и состоянии было сельское хозяйство в начале 20-го века. А было примерно так: сельское хозяйство, не смотря на то, что было главной отраслью хозяйства в России, находилось в плачевном состоянии. Оно и неудивительно, страна наша находится в не самых благоприятных климатических условиях, это, так называемая, зона рискованного земледелия. Другими словами: хочешь жрать – сажай, обрабатывай. Паши как конь, если хочешь урожай получить. Вот только даже так не факт, что получишь. Короче – лотерея. И всё бы полегче было в неё выигрывать, будь хоть какое-то на то желание, и соответствующие возможности. Имеются ввиду хотя бы элементарные сельскохозяйственные приёмы (хотя бы удобрения что ли), или усовершенствования ведения хозяйства в виде применения последних (или хотя бы каких-то) достижений науки и техники. Но получалось так, что про все про это большинство людей, занятых на земле, понятия не имело никакого вообще, а кто имел тот не мог себе всего этого позволить. А вот большинству тех кто об этом прекрасно знал и возможностей имел кучу – это все нахрен не нужно было. Им и так было сыто, тепло и весело. Обычный крестьянин (коих было абсолютное большинство) по прежнему пользовался дедовскими методами на своём крошечном наделе, уродуя и без того замученную землю. Об эффективности можно тут вести речь?

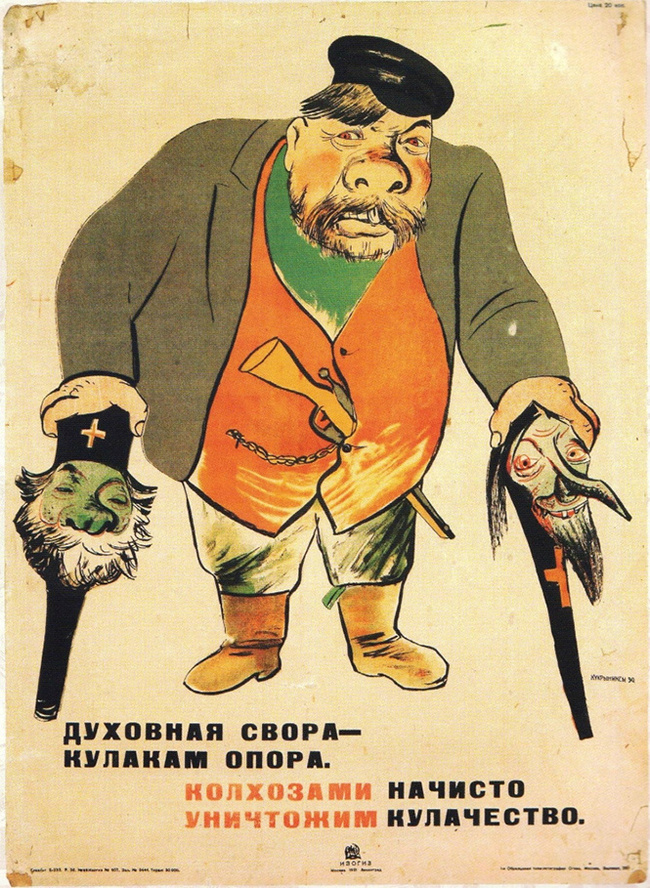

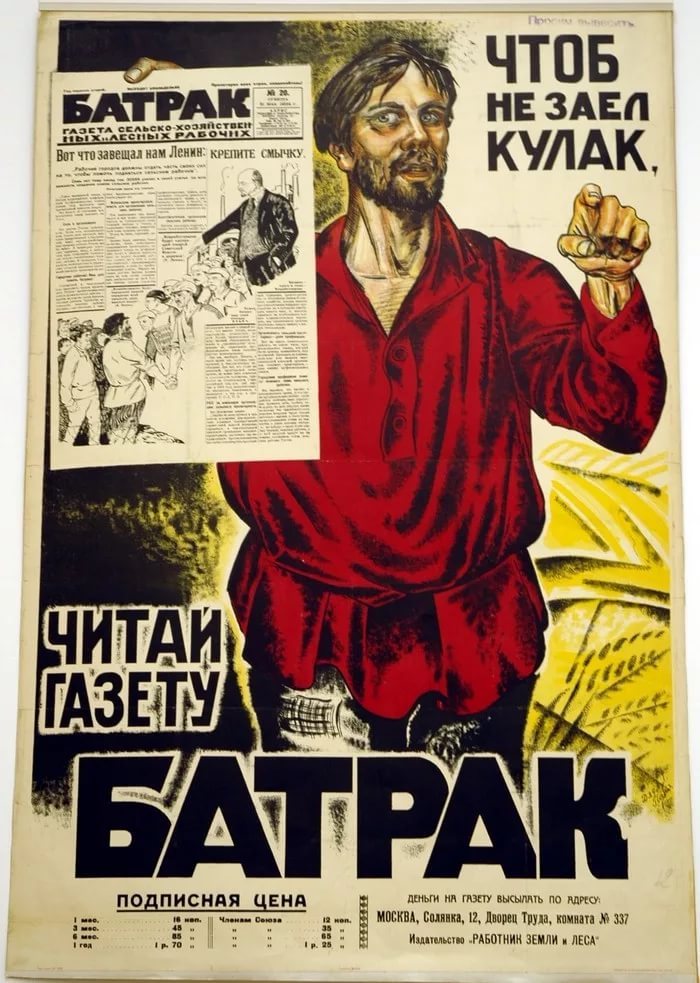

Естественно (я прям слышу как некоторые орут) были и большие хозяйства (они же эффективные). И принадлежали они тем самым, эффективным собственникам (кулакам). И давали они весьма большой процент продукции. Вот только эффективны они были, прежде всего, для себя. А вот страна шла вторым, или даже третьим порядком. Они прекрасно могли манипулировать властью в своих интересах, чем и занимались, собсна). А ведь кроме них в стране ой как много ещё народу живет. И им-то тоже жрать охота, ну хотя бы что-то. И они совсем не лодыри/бездельники/рукожопы/неудачники (очень модный аргумент). Просто так всё было устроено. Иными словами: не было бы этих вечно голодных, замученных людей – не было бы и эффективных собственников. А голодных и замученных (в той или иной степени), извините, было не менее 70% населения страны. Их-то куда девать? Пусть дохнут? Они и дохли, конечно, но это был не лучший выход). Нужны были реформы.

Тут за дело принялся господин Столыпин. Ставка в его реформе была сделана, на того самого эффективного. Не секрет, что одно большое хозяйство в 100 гектар, эффективнее, чем 100 мелких по гектару. И это нормально. Так было везде и всегда. Вот и тут решили идти этим путём. Вот только меры к этому могли применить только капиталистические. И так тоже было везде и всегда. А что это такое? А это то самое укрупнение хозяйств. Но не всех – так не получится. А тех, эффективных. А как это провернуть? Правильно, за счет огромной тучи неэффективных. Поглощать их - и укрупняться, укрупняться – и поглощать. А тех, кто от этого укрупнения останется (разорившихся владельцев мелких наделов) нужно куда-нибудь пристроить. Только вот куда… Ну, в первую очередь батраком к эффективному. Но тому много батраков не нужно – это не выгодно. Да большинство батраков нужны только в сезон. Так.., ещё в города можно. Но города, как мы знаем, и нынче не резиновые). А уж тогда-то, да с тем уровнем промышленности так совсем бяда.. Некоторые, конечно, подписывались на выдаваемые в Сибири земли, но там тоже не было рая на земле, и, как правило, ничего хорошего из этого не выходило. А вот социальна напряжённость росла… Ну и куды бедному крестьянину податься? Всем, опять, было плевать. А дохнуть никому не хотелось…

Но тут завертелось. Война, революция, ещё одна революция, ещё одна война… Вопрос с сельским хозяйством висел над этим всем как домоклов меч. И когда кончилась (более менее) эта свистопляска, перед молодым советским правительством он встал в полный рост. И тут было два варианта развития. Первый: социалистический – укрупнение хозяйств путем их коллективизации. Создание колхозов грубо говоря. Второй: опять капиталистический. Укрупнение хозяйств путем пауперизации. Т.е. проторенной дорожкой господина Столыпина.

Понятно, что советская власть делала ставку на колхозы. Их начали создавать чуть ли не с момента прихода к власти. Это явление, конечно, было не массовое и сугубо добровольное по началу. Но результаты давало. Не всегда необходимые, но тут уж ничего не поделаешь. Люди – тугоплавкий материал. Результатов, в общем, было недостаточно. Ситуацию ещё сильно усугубляли эффективные, которым новая власть была как шило в заднице. Своими попытками влияния на него (по привычке), они эту задницу ширили и ширили, а шило власть вынимать и не собиралась. Не та она была. В общем, становилось совсем тяжко. Нужно было решать вопрос раз и навсегда. Ситуация была нешуточная. Необходимо было реорганизовать деревню. Назревала индустриализация. Для нее требовались огромные средства. Это и продовольствие, это и кадры, это и деньги. В аграрной стране всё это было возможно взять только в деревне. И тут нужен был точный выбор пути.

Партия большевиков представляется как нечто единое целое, спаянное единой идеей и железобетонной дисциплиной, подчинённой одному лидеру. Ничего подобного, скажу я вам. Разброд и шатание было такое, что моё почтение). До запрета на фракционность невооруженным взглядом можно было выделить три главных направления: левые («тру коммунисты» как они думали – Троцкий сотоварищи), правые (коммунисты с капиталистическим уклоном – Бухарин и иже с ним) и, скажем так, центристы (умеренные, без фанатизма - Сталин). Правые сильно тяготели к пути капиталистического толка: продолжения НЭП, ставка на частника – этакого русского фермера. Совершенно не учитывая тот бесценный опыт, который новая власть уже получила от общения с этим самым частником, нашим любимым эффективным собственником. А опыт это показывал, что не интересует этих персонажей, в общем-то, ничего кроме своей задницы. И светлое будущее для всех трудящихся им но одного места. Левые и центристы тяготели, конечно, к коллективным хозяйствам. Так и пошло. Правые остались не у дел.

Первые колхозы были, что называется трёх видов. Первый вид – сельскохозяйственная коммуна. Самый «коммунистический» вид. Здесь объединялись все имеющиеся средства производства (постройки, любой инвентарь, любой скот) и землепользование. Потребление и бытовое обслуживание членов коммуны полностью базировались на общественном хозяйстве; распределение было уравнительное - по едокам. Своего личного подсобного хозяйства или жилья члены коммуны иметь не могли. Всё было общим. Второй вид – ТОЗ (Товарищество по совместной обработке земли). Здесь обобществлялись землепользование и труд. Скот, машины, инвентарь, постройки по прежнему оставались в личной собственности крестьян. Доходы распределялись по количеству труда, и в зависимости от размеров паевых взносов и ценности средств производства, предоставленных товариществу для ведения работ. Это был наиболее «капиталистический» вид. Третий вид – производственная артель. Это был производственный кооператив. Здесь обобществлялись землепользование, труд и основные средства производства — рабочий скот, техника, оборудование, продуктивный скот, хозяйственные постройки и т. д. В личной собственности крестьян оставались жилой дом, подсобное хозяйство и кое-какой скот, размеры всего этого ограничивались уставом артели (устав мог быть разным). Доходы по трудодням, т.е. по количеству продуктивного труда (сложность и качество труда тоже учитывались). В процентном соотношении это примерно 6,2%/60,2%,/33,6% соответственно. Грубо говоря, в вопросах укрупнения хозяйств левые тяготели к коллективизации на основе коммун, а центристы – на основе артелей.

Артель и была самым подходящим вариантом на тот момент, щадящим. В отличии от ТОЗов, имевших в себе элементы неравенства, влекущие за собой возможные осложнения, и суперобобществлённых коммун, где вообще нет ничего своего – это было развлечение, мягко говоря, на любителя. Артель же была золотой серединой.

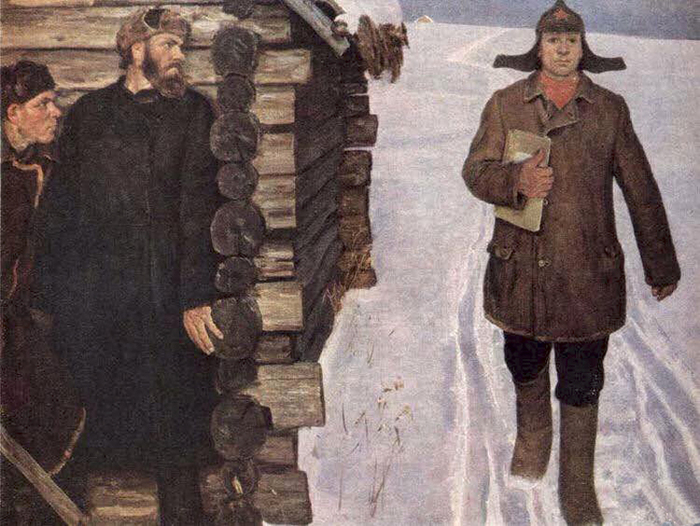

В 1927 году начинается постепенный переход к коллективизации. Начинается работа в деревнях, агитация. Производится постепенный нажим на кулачество (пока только экономически), создаются выгодные условия для вступивших в колхозы (льготы, снижения налогов). В результате, начинается приток людей в колхозы. Пусть и не космических размеров. После улучшения отношения крестьян к действиям власти, объявляется «Великий перелом». Коллективизация принимает всеобщий размах. На дворе 1929 год. Индустриализация набирает обороты. Колхозы призваны на помощь.

Для воплощения идеи в жизнь был предпринят ряд мер. Во первых, конечно, раскулачивание. Была дана установка на ликвидацию кулачества как класс. Сквозь дым подгарающих задниц скажу, что никто не собирался их расстреливать. Классы так не уничтожаются. Самых оголтелых, конечно да, могли и шлёпнуть. Но на-то они и оголтелые, что представляют опасность и много чем заслужили. А для ликвидации класса нужно лишить этот класс средств к его (класса) существованию. В случае с кулачеством – оторвать от кормушки, т.е. от привычных мест обитания. И поместить в непривычные, где он уже не сможет проявить себя во всей красе (кого-то просто из района, кого-то из области, кого-то из республики, а кого-то да, в лагерь – в зависимости от «заслуг» и упоротости. Данные действия не только избавили крестьян от постоянного давления на местах, но и вывели из села нешуточную силу противодействия, которая нанесла немало вреда. Полностью проблему, конечно, не решили, но полегчало знатно.

Колхозы стали всячески поддерживаться государством: выделялись кредиты, льготы, техника, направлялись толковые управленцы, профильные специалисты. Колхозы становились современным хозяйством, обеспеченным всем чем нужно для продуктивной работы. На вопли о первоначальной бедности, снижении поголовья, урожайности, голоде 32-33 годов скажу, что только придурок может такой чепухой оперировать. Это всё имело место быть, конечно. Но, блин, а как такое могло все сразу идеально получиться? В каком деле так бывает? Чтобы задумал, сделал и сразу все как по маслу и фантастические результаты… И дело тут даже не в тупых совках, тут тоже расстрою. Точно так же повсеместно происходит и при капитализме. Это трудности организационного периода. А если учесть революционность и небывалость дела, а также вынужденные темпы…то какие могут быть вопросы вообще?)

К Советскому Союзу предъявляются какие-то безумные требования, выдуманные из мутных голов антисоветчиков, подразумевается, что абсолютно во всех колхозах должен быть обеспечен просто рай вне зависимости от усилий самих работников, а все колхозники по их представлениям жить не просто лучше фермеров в самых теплых, плодородных и развитых странах, а жить лучше самых лучших фермеров. Антисоветчики всегда сравнивают некого умозрительно работника непонятных качеств из худшего колхоза с дореволюционным кулаком или, в крайнем случае, очень зажиточным крестьянином, а вовсе не с безинвентарным бедняком царской России, что было бы справедливо – сравниваются низшие по доходам страты. Или же идёт сравнение самых бедных колхозников с состоятельными потомственными фермерами из США, а не полубанкротами, ферма которых заложена за долги. Ну а голод… Голод 32-33 годов был последним голодом мирного времени, хотя до этого отмечался практически ежегодно (как в царской так и в советской России). В разных масштабах конечно.

А индустриализация была проведена в рекордно короткие сроки.

О колхозах продолжим)