Миграция оленей: к Карскому морю через Бованенковское месторождение

Я с рождения живу на Крайнем Севере. Соседство с коренными народами, настоящими кочевниками, никогда не казалось мне чем-то сверх удивительным. Ненцы частенько заезжают в город, а ещё ежегодно массово съезжаются к нам со всего региона на соревнования, посвящённые Дню оленевода. Ну обитают эти люди в тундре, носят одежду из шкур, таскают за собой дом всю жизнь, пасут многотысячные стада северных оленей… Чего тут необычного? Сейчас мне кажется, что не ценить возможность жить рядом с ними, это, как если бы жители Камчатки сказали, что им вулканы приелись. В общем, "размыливаю" свой глаз обратно, а помогает мне в этом творческая работа. Делюсь небольшой программой, которую мы сняли прошедшим летом. То, как кочевники вместе с оленями каждый год проходят через гигантское газовое месторождение – мировой феномен. Нам повезло увидеть это лично.

Оператор – Максим Плеханов

Фотограф – Александр Мурчич

В Карском море открыты пять новых российских островов

Россия вновь приобрела в территориях? Это повод ввести новые санкции! Что? Как это нет повода? Еще никто из перебежчиков пока не умер и не заболел? Ну, это исправимо!

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

«Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — сообщает пресс-служба Северного флота.

Острова расположены в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые новые острова заметили в 2016 г. при изучении спутниковых снимков. Возможно, острова ранее скрывал ледник. В 2015-2018 гг. гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли.

Участники экспедиции также исследовали южное побережье острова Гукера, где провели ряд гляциологических наблюдений. Повторив маршрут ледокольного парохода «Седов» с советской экспедицией на Землю Франца-Иосифа 1929 года, исследователи прибыли на мыс Флора острова Нортбрук.

Комплексная экспедиция Северного флота при участии центра РГО на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО началась 15 августа.

К этому моменту судно прошло около 2 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях. Специалисты провели исследования на острове Пахтусова, в бухте Визе и в заливе Благополучия, обследовали остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711, уточнили состояние захоронения советского гидрографа Ивана Курникова, погибшего в сентябре 1950 года при составлении карт Новой Земли.

В районе архипелага Земля Франца-Иосифа экспедиционная группа высадилась на остров Вильчека, обследовала памятные места на мысах Оргель и Шиллинга.

На север

Всем привет. Пост будет длинным. Строго не судите, пишу первый раз.

На дворе был 2011 год, я тогда учился на 2 курсе, предложили мне ребята поработать в стройотряде, они уже один раз работали, рассказали что да как. В общем мне стало интересно. Направили меня в профком универа. В профкоме дали бумажки для заполнения, сказали пройти медкомиссию, спросили куда хочу поехать работать. Выбор по вакансиям был не велик: ехать на север и заниматься строительными работами; на юг и работать воспитателем в детских оздоровительных лагерях; на жд быть проводником. Выбор пал на север.

Бумаги все заполнил, медкомиссию прошел, номер сотового оставил, сказали ждать лета.

Учебный год заканчивался, сессия сдавалась, нервы шатались, студенческая жизнь бурлила.

В июне раздался звонок с профкома, наш координатор сказал что едим покупать билеты на поезд. По прибытию на вокзал увидел с кем собственно я поеду. Нас было 6 человек, двоих я уже знал, жили в одном общежитии. Через несколько дней наша маленькая группа (это я потом понял что она маленькая) стояла на пероне.

Наше место работы находилось на крайнем севере, за Новым Уренгоем, где то на 400 км выше от Уренгоя ближе к морям. А если быть точным то к Карскому морю. Организация которая приняла нас на работу была подрядчиком Газпрома и выполняла строительные работы.

Ехали около 3 суток, если память не изменяет.

По прибытию в Новый Уренгой нас забрал микроавтобус, отвез на какую-то перевалочную базу. Переночевав, за нами приезжает все тот же автобус и везет нас на склад для получения рабочей формы (роба).Склад был большой, туда же привезли ребят с других городов: с Миасса, Казани, Кургана. Роба выглядела в виде камуфляжной экипировки, каска оранжевого цвета, на ногах высокие и очень не удобные сапоги.

Приехали КамАЗы вахтовки, и началось распределение кто с кем и на какой машине едет.Нас садят вместе с ребятами с Казани, нас 6 человек и их человек 20 наверно, если не больше. Сумок было много все скидали назад, расселись по местам и двинулись в путь. Галдеж в машине стоял еще тот, на базаре не так голдят. Ехали где то километров 300, временами подпрягивая на кочках, у камаза подвеска жесткая оказалась.

Наконец-то доехали. Привезли нас в рабочий поселок. Перед нами стояли модульные общежития, которые координально отличались друг от друга. Одно было высокое, на сваях, отделаное снаружи сайдингом, внутри был хороший ремонт, хороший душ, чистые туалеты, кухня, комнаты на 4 человек. Второе здание полная противоположность первому. Оно походили на постройку времен СССР, которое было в не самом лучшем виде, везде было грязно, особенно в туалетах, душевых комнатах.

Нас с ребятами заселили в первое общежитие.

Комнаты были не большие,в них стояли двухъярусные кровати, тумбочки, стол.

Первые день. Выходим мы в 8 утра. Идем на общий сбор, там объясняют технику безопасности. Далее подъезжают все теже КамАЗы мы рассаживаемся. И едем непосредственно на объект. Он находился в 10 км от места проживания. Каждый день нас утром забирали и часов в 5 привозили обратно.

Объект был большим. Это была станция охлаждения газа. Нашу группу направили на малярно-покрасочные работы, выдали кисти, краску. Мы красили большую трубу по которой шел газ непосредственно на станцию.

Другие клали плитку дорожную, под ногами была земля и нужно было создать ровную твердую поверхность. Плитка была размерами где-то 45×45, и весила около 35 кг. Ребятам пришлось не сладко. В день порядка 900 шт клали на двоих. Мы были рады что нас туда не отправили, не спеша красили, временами отдыхая под палящим северным солнцем. Дни были жаркие, временами температура доходила до 30 градусов выше ноля.

Мошки, везде мошки! Рядом была болотистая местность и там их было просто навалом. Лезли в уши нос, глаза. Приходилось одевать капюшон а к нему цеплять защитную сетку.

Шли рабочие будни. Мы подружились с ребятами из других отрядов. В обеденное время кушали в столовой, которая была на территории объекта. Вечером приезжая в поселок готовили сами. В поселке помимо нашего и соседнего общежития стояли еще здания на которых проживали те кто непосредственно работал на станции.

По вечерам ходили в спортивный двухэтажный комплекс, на первом этаже был зал для мини-футбола, на втором тренажерный зал.

Был и магазин продуктовый, цены которого не то что бы кусались, но были весьма высокими. Два раза, за все время что мы там были, нас возили в Новый Уренгой на оптовую базу закупиться всем необходимым.

По прошествию месяца нашу группу перевели на монолитные работы. Нужно было залит бочку которая стояла высоких стальных сваях. Параллельно с этим дали задание закопать жд цистерну, она была под землей, и каким то макаром вылезла наружу. Пригнали эксковатор он вырыл яму поглубже, краном опустили цистерну, обятнули ее прутами, в землю вкопали крепежи и приварили. Во время привария мне и товарищу пришлось в полусогнутом состояние держать железный уголок, который весил кг так 150, если не больше. Поясница за это нам спасибо не сказала.

Цистерну закопали. Двигаемся к нашей бочке. Для залития сделали двойную опалубку, высотой примерно 80 см и шириной см 40 по внутренним краям. Привезли нам галошу (вроде бы так называется). Галоша представляла из себя емкость полузакрытого типа шириной метра 2, длинной метра 4, толщиной с пол метра, которая с середины начала сужаться. На широком крае было отверстие небольшое. На другом крае (горловине) стояла специальная задвижка.

По первой, когда приходил грузовик с раствором, таскали вручную ведрами. Длилось это не долго, дня четыре наверно. Потом мы взвыли т. к ведрами носить долго и тяжело.

Пригнали нам кран, либхер, стрела 45 метров, грузоподъемность 90 тонн. Зацепили мы значит галошу крюками, подъехал грузовик с раствором вывалил в галошу и кран ее поднял. На горловине галоши была задвижка с крючком. Внутри была смесь цемента песка и камне. Давление на задвижку огромной. Подводим мы значит горловину к опалубке. Начинаем стучать по крючку, крючок открывается и вся масса просто вываливается внутрь опалубки, половина просто на землю и еще часть на нас. Первый блин комом. Потом приловчились слегка открывать задвижку, что бы смесь выходила медленно. Дней так за 10 залили. Потом еще дней 5 ждали пока засохнет.Через пол месяца сняли опалубку. Получилось что то типа цементной ограды без входов и выходов. Бочка на сваях, вокруг огорожена нашей цементной оградкой. Мы расслабились. Но не надолго. Дали задачу залить внутри этой оградки, сделать ровный пол, сантиметров так на 20. Мы к этому времени знали что и как нужно сделать. Подводили галошу к внутреннему краю оградки, открывали крючок, цементно-песчаная смесь вываливалась, мы ее в темпе растаскивали по все территории, выравнивали, и снова повторяли процедуру.

В общей сложности проработали мы на объекте 2 месяца. Возили нас на Карское море. Находились индивидуумы которые купались. Пока одни стояли в куртках и смотрели вдаль, другие плескались в воде.

По прошествию 2 месяцев, нам выплатили кровно заработанные. Собрали мы вещи и двинули обратно все на тот же вокзал Нового Уренгоя. Заехали в Уренгое в магазин закупились в дорогу, сели в поезд и укатили домой.

Это время было наверно самым беззаботным, одним из самых запоминающихся. По личным причинам я больше не ездил в строй отрядах работать. Хотя желание было.

P. S. Не про все моменты рассказал. А их еще много. У кого будет желание прочитать о несказанном, пишите.

Всем добра!

Чумовой маршрут: погружение в быт кочевых ненцев.

Ненцы – самый многочисленный из малочисленных народов на Русском Севере, сейчас их насчитывается около 47 000–48 000 человек. Они живут в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Таймырском округах, Республике Коми и Тюменской области.

Столица округа, стоящий «у Печоры у реки» Нарьян-Мар, как поётся в песне, «не велик и не мал». Летом добраться сюда можно только по воздуху. Живёт здесь всего-то 25 000 человек, но для Ненецкого округа с его 43 000 жителей он главный (впрочем, и единственный) центр притяжения. В очертаниях нарядного деревянного здания городского Главпочтамта читаются силуэты чумов, остановки автобусов тоже напоминают традиционные жилища ненцев, а перед Краеведческим музеем стоит памятник оленно-транспортным батальонам – во времена Второй мировой они дислоцировались на Карельском фронте.

В Нарьян-Маре есть этнокультурный центр с небольшой экспозицией национальных костюмов и сувенирным магазином, но я, наскоро перекусив салатом «Чумовой» и наобургером с оленьей котлетой в ресторане-музее «Тиманъ», спешу в посёлок Красное (40 минут от Нарьян-Мара), где открыт Дом ненецких ремёсел «Тэмбойко».

– Название означает «оленья жилка», – сообщает хозяйка Лилия Мартыновна Тайбарей.

– А ваша фамилия?

– Чернолобые. Мои предки владели редкими белыми оленями с чёрным пятном на лбу. Раньше у ненцев были исключительно ненецкие имена – как у самого известного представителя нашего народа, художника и сказителя Тыко Вылки. Но уже давно национальными остались только фамилии, причём по традиции звать-величать взрослых ненцев полагается с использованием отчества.

Лилия Мартыновна тоже родилась в тундре, где с шести лет помогала маме и бабушке шить одежды из шкур («Знаете, зачем в тундре мухи? Чтобы женщины не ленились!»), затем долго искала себя, даже работала в Мурманске диспетчером такси. Пока не решила вернуться домой и открыть своё дело. Не знаю, как оленьей, но коммерческой жилки ей точно не занимать, и изделия из кожи и шкур разлетаются по всей России.

Когда-то ненцы промышляли добычей пушнины, охотой и рыбной ловлей, но уже два с половиной столетия их основной вид деятельности – кочевое оленеводство. В Ненецком округе порядка 25 оленеводческих хозяйств самых разных форм собственности – есть производственные кооперативы, семейно-родовые общины, унитарное предприятие и даже фермерское хозяйство.

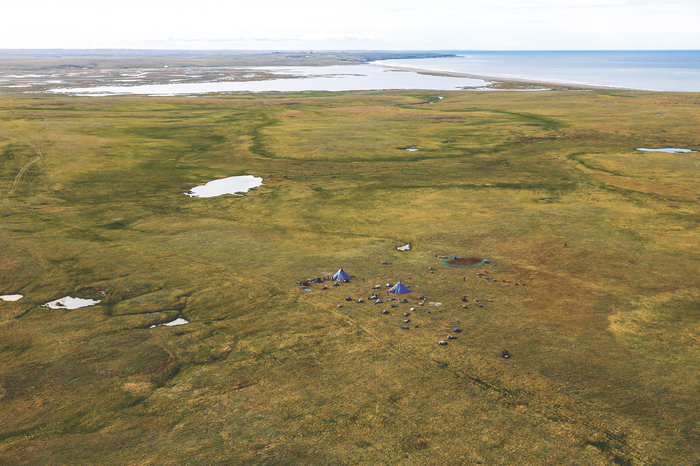

Но, пожалуй, ни одно из них не может сравниться с традиционной общиной «Ямб то», председатель которой Фёдор Григорьевич Нокрета уже несколько лет принимает у себя главный праздник ненецких оленеводов – День оленя. Это мероприятие для своих, но гостей на него ждут с нетерпением – правда, добраться сюда, на пустынный берег Карского моря, непросто: готовьтесь к нескольким часам полёта на трясучем Ми-8 или перелёту в посёлок Амдерма и последующему путешествию на вездеходе-трэколе.

Состав пассажиров – самый пёстрый, и почти все летят по делу – тут и ансамбль из нарьян-марского Дома культуры, и чиновники, и учёные из Архангельского университета.

В центре салона – множество подарков для членов «Ямб то»: игрушки, телевизоры, радиолы.

– Но зачем всё это в тундре? – изумляюсь я.

– Каждый хозяин чума давно обзавёлся дизель-генератором, у некоторых есть снегоходы и квадроциклы, и почти у всех – смартфоны, –отзывается соседка. – Конечно, сеть и телесигнал ловятся только вблизи населённых пунктов, которых в тундре почти нет.

У себя в чуме Фёдор Григорьевич по-купечески чинно потягивает чай из блюдечка, щуря от удовольствия глаза. По бокам на накрытых клеёнкой низких столах угощения – сушки, конфеты, пряники, банки со сгущёнкой. И миски с варёной олениной – главным местным кушаньем.

– Мясо свежее, парное, оленей забили перед вашим приездом, – улыбается Фёдор Григорьевич, пока хлопочущие хозяйки подливают всем бульон. Снаружи у чума лежат свежие туши. Ненцы отрезают от них кусочки мяса, макают в соль и с наслаждением смакуют.

– Вы только оленей тут едите? – спрашиваю молодого, рослого, краснощёкого и разговорчивого Юрия.

– Не, всяко разно. Рыбу, зайцев тоже.

– А овощи и фрукты?

– Не, не привыкли. Пьём кровь оленей. – Юрий ловко ест с ножа и хищно улыбается окровавленными губами. Сырая оленина напоминает карпаччо или даже тартар, но много есть я не решаюсь – мало ли.

Главное мероприятие Дня оленя – национальные игры, которые с небольшими перерывами длятся больше суток. Все желающие из общины могут посоревноваться в метании тынзея (аркана для ловли оленей) на хорей (длинный шест, которым их погоняют), в прыжках через нар-ты, в борьбе и – самое зрелищное – в мужских и женских гонках на оленьих упряжках. Но не менее интересно просто бродить между чумами, разглядывать оленей (забавные они издают звуки – что-то среднее между мычанием, хрюканьем и кваканьем), мысленно ставить лайки умным ненецким лайкам, без помощи которых невозможно пасти стадо.

– Сколько у вас оленей? – спрашиваю у наряженного в малицу Афанасия Семёновича Валея. Он мнётся (задать такой вопрос ненцу – всё равно что выяснять, сколько денег на счету в банке у незнакомого человека), но потом признаётся – около 700. Всего же в общине – около 15 000 оленей.

– И как же вы их различаете?

– А вы коров различаете? А людей? – смеётся Афанасий Семёнович. – У каждого оленя свой размер, форма, оттенок шерсти.

– А сколько километров в день вы проходите во время кочевья и как долго можете провести на одном месте?

– По-разному, обычно идём до десяти километров и стоим по нескольку дней.

В Ненецкий автономный округ можно приезжать круглый год, но туристическим сезоном считаются периоды с декабря по апрель и с июня по сентябрь. День оленя проводится в начале августа, даты могут меняться.

Текст: Иван Васин Фото: Антон Тайбарей

http://www.nat-geo.ru/ngtraveler/1257897-chumovoy-marshrut-p...

(с.) National Geographic Traveler