Большое путешествие к Ледовитому океану. Часть 7

День 22. Переход по реке Белая

Будильник на 6:00, почти сразу встали. Туман, но с перспективой на хорошую погоду. Кофе, каша, жареная кумжа, чай, сборы.

Выход в 10:40. Оба с рюкзаками по 15 кг, пёс налегке. К моменту выхода ясно, но сильный северный ветер. В месте стапеля река для сплава не пригодна, и даже проводка даётся нелегко — почти все перекаты переносим пакрафт вдвоём за нос и корму.

Идём не спеша — главное не повредить пакрафт.

Первый привал на косе, где днём ранее Тарас поймал рыбу своей мечты. В этот раз кумжа не клюнула, зато вышло небольшое стадо любопытных и опасливых оленей.

Через 1,5–2 км. от места стапеля воды в реке стало больше, почти все перекаты Тарас уже проводит один, и временами даже получается плыть.

Здесь река течёт в красивых берегах — каменных городах, и чем дальше, тем формы останцев замысловатее. Побродить бы среди этих скал, но мы сильно выбились из графика — нужно идти.

К 15 часам подошли к устью Белого Кечвожа. Встали на обед за камнем, срезающим ветер, благодаря этому погрелись на солнце.

После Кечвожа воды в реке заметно прибавилось, и Тарас чаще идёт сплавом, чем пешком, но останавливается на рыбалку во всех перспективных местах, поэтому продвигаемся медленно.

От устья Кечвожа прошли всего километр и встали на красивом скалистом берегу в затишке, который создают останцы.

Вечер провели на берегу у красивого грота за чаем и приготовлением огромного хариуса.

Отбой в 21:30.

День 23. Река Белая — река Кумушка

Ночью прошёл недолгий сильный дождь, утро теплое и солнечное. Кофе на горелке в палатке, сборы и переноска вещей на берег, каша на костре в гроте.

Надули второй пакрафт — сегодня я иду самостоятельно и впервые встречусь с порогами. Волнительно.

Вышли на воду в районе 10 утра. Первые два порога прошла с опаской, но легко, а третий, более мощный, возникает неожиданно. Выскакиваю из пакрафта, чтобы пройти проводкой, но дно глубоко, а пакрафт уже почти на сливе, еле удерживаю в стремительно течении его и себя, отхожу в спокойное место и прошу Тараса пройти порог за меня. Эх, такое бы событие на час-два попозже, когда бы набралась уверенности в маленьких порогах..

За этот ходовой день не меньше половины порогов за меня будет проходить или проводить Тарас.

Река течет то в каньонах, то в широких берегах. Прибрежные скалы-останцы невообразимых форм.

В ямах после порогов Тарас пытается ловить кумжу, но не клюёт даже хариус.На обед встали в 13:00 на огромной плите, переходящей в останец.

Дальше пороги реже, но серьёзнее, много мелководных перекатов, требующих проводки, часто идём бечевой.

Примерно в 1,5 км до устья Кумушки река вошла в узкий каньон с крупными камнями в русле. Этот участок протяженностью всего 500 метров отнял много сил и нервов, но прошли без происшествий, не считая моего попадания бортом в камень, пришлось останавливаться в затишке, вычерпывать половину лодки воды.

Сразу после этого гребного слалома появилась Кумушка. Стоянка в устье сначала показалась неудобной и неуютной, но вскоре мнение поменяли — близко к воде, красиво, рыбно, вот только с дровами проблема, несмотря на высокий ивняк.

Переход по Белой завершён. Впереди новый, практически не посещаемый туристами участок пути.

За день пройдено 9 км.

Отбой в 22:30.

День 24. Дневка в устье Кумушки

Тепло и солнечно. Просушка вещей и пакрафтов, стирка, хорошая рыбалка, оладьи, жареная рыба, чай, красивый закат.

Видео этой части похода. Если YouTube не работает, смотрите в ВК, Rutube, Дзен.

А почему никто зиму в Заполярье не показывает? Неужели вся вышла?

Зимний домик в Лапландии, где живет Дед Мороз, проживает Санта Клаус и обитает саамский Мунь Каллса выглядит примерно так.

Там эти новогодние герои проводят свой досуг после окончания праздничной суеты. Дед Мороз играет в преферанс, прихлебывая горячий чай с коньячком, Санта Клаус просиживает за игрой в вист, попивая ароматное какао с привкусом ликера Бейлис, а Мунь Каллса наслаждается мур-чаем и предпочитает карточной игре настольную игру даблот.

А вот и местные зимние пейзажи.

Хороши, конечно, эти зимние виды, но все же чего-то в них не хватает, уж больно все как-то умиротворенно и цивильно. Как писал Лермонтов еще в далеком 1832 году: «Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..»

Эй, люди, есть ли здесь кто живой, незамёрзший и незанесённый снегом родом из Заполярья? А покажите нам настоящую заполярную зимушку-зиму, так чтобы с пургой, с завыванием ветра, и чтобы аж страшно было.

«А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

Оспа в Зашиверске

Драсьте, котаны и котанессы! Сегодня у нас будут мрачные легенды сибирского заполярья: жадные люди, могучие шаманы, покинутый город и неизлечимая хворь – эпидемия чёрной оспы в Зашиверске.

Для начала давайте вспомним, а что, собственно, такое, эта ваша оспа?

Болезнь эту человечество знало с древнейших времён, её описание встречается в трудах Гиппократа и Галена, она путешествует вместе с войсками Александра, возвращавшихся из индийского похода, она же свирепствует в Китае и Корее. И также есть версия, что среди казней египетских упоминается именно она. Вообще вирусы Variola major и Variola minor, как раз и являющиеся возбудителями натуральной оспы, открыли в себе такую тягу к путешествиям, что стали неизменными спутниками человека, проникая вместе с ним буквально во все уголки земли.

Жить вне людского организма возбудители оспы не могут, правда, человек тоже с трудом переживает такое подселение. Сначала приходит озноб, повышается температура, начинает дико болеть поясница и руки с ногами, а голова - кружиться. Со второго по четвёртый дни появляется сыпь (нет, остальные симптомы не уходят, они теперь надолго здесь), но после этого температура снижается, зато приходят гнойные пустулы, задорно рассыпаясь по телу. На 8-9й день пустулы чернеют и подсыхают, именно в этот период человеческий организм чаще всего не выдерживает соседства с вирусом натуральной оспы и погибает в неравной борьбе.

Так же хотелось бы рассказать про методы борьбы с этой жуткой заразой, но в описываемом месте и времени из них мог присутствовать лишь один – карантин. Что при воздушно-капельном характере передачи заболевания вовсе не бессмысленная затея.

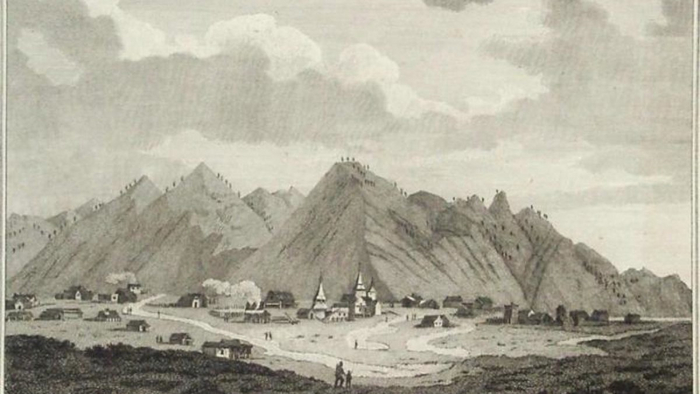

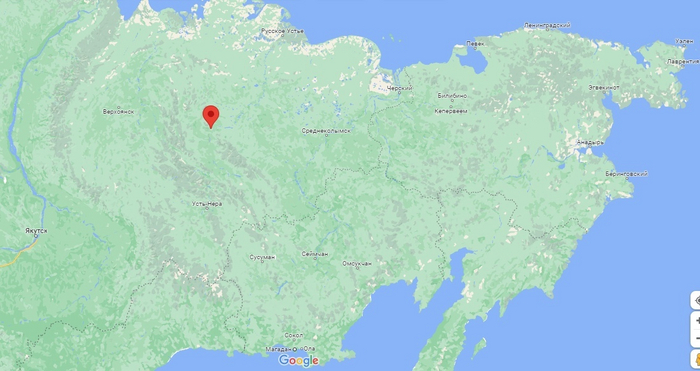

Итак, северная Якутия, горы кряжа Андрей-Тас и Момского хребта, полуостров на реке Индигирка – именно здесь русские первопроходцы в 1639 ставят Зашиверское зимовье. Почему Зашиверское? Нет, буква “в” не пропущена в названии – просто выше этого места по Индигирке находятся труднопроходимые шиверы на пороге Бусика, вот именно за ними и расположилось наше место. Что характерно, ниже по течению тем же русскими было заложено Подшиверское зимовье, но к нашей сегодняшней истории оно уже не относится.

В 1676 году на месте зимовья ставится острог, ставший единственным русским укреплением на Индигирке и по сути центром огромной промысловой территории от Яны до Колымы. В 1721 поселение становится городом Зашиверском, который в 1783м становится центром Зашиверского уезда Якутской области. Строится городская ратуша, уездное казначейство, уголовный и земский суды. Также открываются питейные заведения, хлебозапасный и соляной магазины, а в церковной библиотеке появляются справочники по морскому и военному делу.

Город живёт, да, чуть-чуть хиреет из-за уменьшения интенсивности торговли с инородческими племенами, да ведь были времена и похуже… Не было - в 1833 году в Зашиверск пришла чёрная оспа.

Вообще, вот вы когда-нибудь задумывались, как те или иные события затем отразятся в народном фольклоре? Пожалуй, зашиверские жители точно также не думали об этом, однако же эпидемия оспы, пришедшая к ним, существует во многих легендах окрестных племён. Доподлинно неизвестно, ни кто был “нулевым пациентом”, ни откуда вообще тогда пришла зараза, но есть версия, что её занесли торговые люди с берега Охотского моря. Учитывая, что буквально через пару лет эпидемия снова разразится на Камчатке – ничего удивительного. Но подобные пути распространения заразы мы видели много раз, а что же нам говорят легенды якутов об этом же событии?

Одна из них рассказывает, что в Зашиверске жил большой шаман. Ещё до прихода эпидемии увидал он, что в одной посылке, что прибыла в город, приехала огненно-красная лисица. Увидал он это и стал всем говорить, что с последней почтой пришло большое несчастье, и что надо бы бежать отсюда. Сорок человек поверили ему и ушли с ним в горы. Через несколько дней после этого шаман отправил свою жену (это был очень смелый шаман) в город узнать о его судьбе. Когда жена вернулась, он заметил, что оспа вернулась вместе с ней, притаивишись в её шапке, а потому сказал остальным, чтобы те заходили в дом и запирали двери, а он будет биться с заразой. Если победит, то всем будет счастье, ну а если нет - тогда их постигнет судьба остальных жителей Зашиверска. И вот люди вошли в дом, заперли двери и слышат с улицы сильный шум. Выглянули в окно, а там на дворе бодаются два страшных быка: смолисто-чёрный и пёстрый. Схватка длилась до позднего вечера, пока с улицы в дом не зашёл усталый шаман, сказав, что победил своего противника, и их оспа не коснётся.

Другая легенда говорит о том, что однажды три ворона сели на церковный крест и сидели там три дня. Ну, а затем началась эпидемия оспы. Ещё там же говорится, что если раньше, когда зашиверцы жили хорошо, лебедь, летевший над городом, из-за дыма мог пожелтеть, то сейчас не стало в городе ни дыма, ни людей – лишь старуха с ребёнком. Именно эта старуха и воззвала к воронам: “Откуда вы появились, сверху ли упали или снизу поднялись вверх и наш город оставили без людей?” Но те не ответили ничего, лишь совсем исчезли. А старуха с ребёнком остались жить в вымершем городе.

Третья легенда же о том, что было две сестры, обе высокого роста, как-то сели на верхушку дерева у Зашиверска. Сидели они, значит, и смотрели на то, как веселились и танцевали зашиверцы. Сидели и жалели жителей, не желая спускаться к ним, однако мимо ехал на пёстром олене князец Хабы. Он держал на палке шкуру чёрно-бурой лисицы и всячески демонстрировал окружающему миру, что он самый успешный тунгус по эту сторону гор. На просьбу девушек дать им эту шкуру, чтобы вытереть пот с лица, он ответил, что как вообще можно отдать русским девушкам что-либо, если они желают вступить в любовную связь с мужчинами? Несколько удивившись такой наглости, опешив, а потом поняв, что этот тунгус слишком много на себя берёт, девушки отправились в Зашиверск, принеся с собой оспу. Говорят, выжило лишь двое мужчин и одна женщина, укрывшись в горах. Мужчины послали женщину узнать судьбу города (да, они тоже были смелыми, как и тот шаман), когда же та вернулась и рассказала о полностью вымершим поселении, вместе с ней пришёл и дух оспы, который убил всех троих.

Четвёртая же легенда говорит о возникновении оспы, правда, не конкретно в Зашиверске, а во всём Верхоянском округе, таким образом. Был один якут, что женился на русской из Якутска, что была купеческой дочкой. Как-то другой русский купец остановился у их дома, и когда муж ушёл на охоту, жена пошла к приехавшему узнать про своих родных. Когда же якут вернулся, то свекровь ему и сказала, что он не учит свою жену, а потому та ходит в его отсутствие к проезжему купцу, а после даже хлестнула его плетью. Якут вспылил, прибежал к девушке, выволок её из дома за волосы в лес, где и повесил. Родители же невесты, когда узнали о произошедшем, решили отомстить. Они отправили якуту посылку в ящике, положив туда оспу. Когда посылку открыли, вокруг распространился синий дым, от которого люди валились на землю. Два человека смогли убежать, а один слепой старик остался в доме. Остальные же умерли. Духи оспы решили остаться в доме, они ухаживали за скотом и вели хозяйство также, как делали это люди. Они всё думали, что стоит уйти, но старик каждый раз отговаривал их, умоляя остаться, так как они его кормили и заботились. Очень удобно, как говорится.

Пятая легенда также касается Зашиверска – как-то на Индигирке с оспой боролся большой большой шаман, но проиграл. Сама же хворь являлась красивой девушкой, и вот другой шаман на востоке от Индигирки узнал про то, что та пришла в Зашиверск, и отправил туда своего соседа (во всех этих легендах поразительно смелые шаманы, все, как на подбор). Тому встретилась девушка и сделала пометку на лбу, чтобы шаман знал, что болезнь не вышла из города. Тогда он сделал из гнилого дерева подобие быка, а соседям наказал, чтобы те привязали эту фигуру верёвкой, а как заслышат мычание, то пусть верёвку-то развяжут. А сам в это время вышел на улицу и пропал. Когда люди услышали мычание, то отвязали быка, но после услышали борьбу с улицы: то на земле, то на юрте. Наконец стало тихо, зашёл внутрь шаман и сказал, что подружился с оспой. Подружился, но однажды ночью сбежал от неё вместе с остальными людьми. От расстройства и понимания, что кочевой народ в тайге не догнать, оспа пошла в Зашиверск, где всех и убила.

А в шестой легенде рассказывается опять не о Зашиверске, но об оспе среди племени якутов. У одного из их тойонов был друг с верхоянска, что каждый год ездил к нему, привозил конский волос, смолу и ткани, получая взамен песцовые шкуры. Однажды он попросил у тойона доху из горностая, но тот пожадничал и не дал. Зато верхоянский якут обиду затаил, вернулся к себе домой, где уже вовсю хозяйничала оспа. Его самого она не коснулась, но на следующий год он поехал к своему другу, прихватив с собой серебряные украшения с умершей девушки. Когда ящик с ними открыли, то увидели, что все они покрыты инеем, но на это не обращают никакого внимания. Верхоянский якут дарит это дочери тойона, и та с радостью принимает этот подарок. Ну а оспа начинает собирать свою жатву уже через несколько дней. В живых остаётся лишь тойон с маленьким мальчиком. У этого тойона трижды слезла кожа, но он остался жив, выздоровел и стал звать духа оспы. Вышла к нему красивая русская женщина, которую он схватил за волосы и крикнул мальчику, чтобы он достал оружие тойона и колол той между ног. Но мальчик этого не сделал, даром, что тойон просил его за ночь так трижды. Зато с утра женщина насадила тойона на узорчатую перегородку между нар в доме, а мальчика отнесла и выбросила в сугроб.

Нет, естественно, нельзя эти сюжеты рассматривать, как исторический источник, рассказывающий, что так всё на самом деле и было. Однако местные жители очень хорошо отслеживали именно “заносной” характер болезни – почта, заражённые посылки, буквально биотерроризм из XIX века.

При этом мотив русской девушки, как образа болезни, прослеживается из-за того, что именно русские промысловики познакомили коренное население этих мест с оспой. Что в целом не мешает некоторым вполне себе инородцам вести себя непочтительно с духами болезни, навлекая на себя их гнев.

Яранга — жильё заполярных викингов

Как некоторые из нас помнят, в советской песне пелось о том, что «чукча в чуме ждёт рассвета»; но, по правде говоря, в чуме он мог это делать только в одном случае: когда пришёл туда к якуту, убил хозяина и теперь чистит от крови своё оружие в ожидании окончания полярной ночи. А всё почему? Да потому что эти заполярные викинги не жили в чумах. Для проживания они придумали ярангу. Именно об этом доме настоящих людей и пойдёт сегодня разговор.

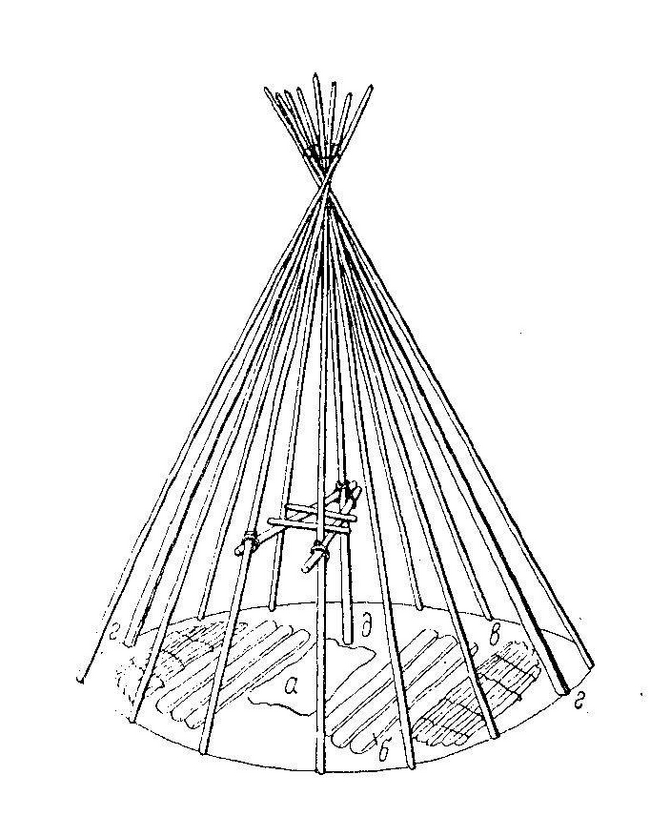

Но сначала — про чум. Это простое и надёжное жилище, если у тебя есть под рукой лес в достаточном количестве; потому что конструкция чума — это прямой геометрический конус из 25-40 еловых шестов, поставленных по кругу, на которые, в свою очередь, крепятся оленьи шкуры. Подобная форма дома распространена в Азии от Кольского полуострова до Таймыра в широкой полосе народов, живших на границе лесной и тундровой зон, но и не только у них: вполне себе лесные эвенки и эвены (это разные народы), да даже намного более южные шорцы и тувинцы — у всех конструкция традиционного жилища была в той или иной мере схожа. Ну, а про упоминаемый Шариком вигвам коренных обитателей Северной Америки даже говорить как-то не с руки: всем и так уже стал понятен ареал распространения чума.

И вот здесь внимательный читатель задаст резонный вопрос: зачем чукчам надо было придумывать ярангу, если вот — буквально у соседей имеется в наличии чум, которым пользуется чуть ли не полконтинента? Всё просто: попробуйте на Чукотке найти в нужном количестве длинные деревья. Для того, чтобы в зимнем чуме с очагом в центре можно было спать, прямые деревянные шесты, на которых держится вся конструкция, должны быть не меньше пяти метров длиной. В зависимости от размера строения, как уже было сказано выше, могло использоваться от 25 до 40 подобной длины шестов. Да, две небогатые семьи могли, теоретически, объединиться и соорудить чум на двух хозяев, но условия жизни на северо-востоке Евразии предполагают, что объединяться пришлось бы поголовно всем немирным чукчам и, видимо, строить гигачум.

Устройство чума: а – очажный лист железа; б – доски пола; в – спальные циновки; г – два опорных шеста; д – очажный шест симзы.

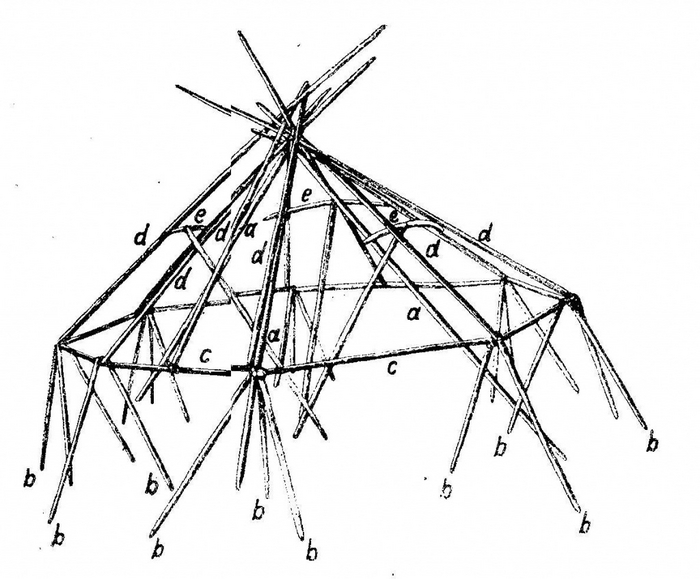

Оттого заполярный инженерный гений и придумал ярангу. От чума была взята конструкция крыши, которая сверху ставится на большую опорную треногу, а снизу опирается на горизонтальные балки, закреплённые на меньших треногах, образующих стены. Вдобавок, с верхушки крыши спущены ремни, к которым привязаны крупные камни. Внутри же по центру ставятся две или три Т-образные распорки с перекладинами в виде дуг — они выгибают наружу шесты крыши. По итогу яранга выходит более просторной, чем чум; более устойчивой к ветру и менее требовательной к материалам (ведь у нас используются жерди куда меньшей длины).

Внутри пространство разделялось на две части: жилую и хозяйственную.

Зимой жилое помещение представляло из себя спальный полог из толстых оленьих шкур мехом внутрь — навроде ящика без нижней плоскости, что подвешивался в шатре. Пол для него сооружался отдельно: ветки тальника рубились и укладывались в несколько слоёв, укрытые шкурами. Отапливалось всё это сооружение жировой лампой и теплом человеческих тел. В течение ночи полог впитывал влажные испарения, а утром снимался и вымораживался на улице. После этого иней с него выбивали специальными колотушками, и он снова был готов к употреблению. Сами пологи имели разные размеры: в самых маленьких едва могли улечься четыре человека, в самых больших человек мог встать в полный рост и свободно ходить.

Хозяйственная же часть яранги располагалась, соответственно, вне полога. Там находился очаг для приготовления пищи — да, в отличие от чума, здесь он традиционно размещался не по центру, а с краю.

Конструкция яранги: a – опорная тренога; b – малые треноги (и двуноги); c – горизонтальные перекладины; d – жерди крыши; e – Т-образные распорки

Сами же яранги использовались, конечно, не одними лишь чукчами: в этом медвежьем углу Евразии жили не только они. Соседи настоящих людей, юкагиры, также вовсю пользовались таким жилищем, но делали его больше и вместительнее: до трёх и четырёх жилых пологов на одну ярангу.

Так что, хоть и правда рассвета зимою в тундре нет, но ждать его, сидя в чуме, чукча никак не мог. Хотя, может, как уже говорилось, он зашёл за этим к соседу-якуту…

С НОВЫМ ГОДОМ!

С Новым годом! Пусть этот праздник принесёт радость, веселье и исполнение всех ваших желаний. Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия. Пусть в Новом году нас окружают только добрые и искренние люди, а удача и успех будут нашими постоянными спутниками.

С праздником!

С наступающим Новым годом!

С наступающим Новым годом! Пусть сбываются мечты, а счастье и радость станут верными спутниками. Пусть этот год будет наполнен яркими событиями и приятными моментами.

С праздником!

Снеговики как памятники

Сменяются даты, сменяются люди, меняется погода, но есть вещи, которые остаются неизменными. Памятник В.И.Ленину и его снеговики — яркий пример этого. Они стоят на своих местах, словно молчаливые свидетели Новогодней истории, не обращая внимания на суету вокруг.

В разные годы, при любой погоде и в любых обстоятельствах, Владимир Ильич и его снеговики продолжают стоять на своём месте. Они не боятся ни дождя, ни снега, ни ветра, ни солнца. Их стойкость и постоянство вызывают восхищение и уважение.

Они напоминают нам о вечных ценностях, о том, что действительно важно в жизни. Они учат нас быть стойкими и верными своим принципам, несмотря на все трудности и перемены.

Так давайте же ценить те вещи, которые остаются неизменными, и учиться у них стойкости и непоколебимости. Ведь именно благодаря им наша жизнь становится более гармоничной и наполненной смыслом.