Скверный анекдот. СССР, 1966. Режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов. Сценаристы: Александр Алов, Леонид Зорин, Владимир Наумов (по мотивам одноименного рассказа Ф.М. Достоевского). Актеры: Евгений Евстигнеев, Виктор Сергачёв, Георгий Георгиу, Александр Грузинский, Елизавета Никищихина, Павел Павленко, Глеб Стриженов, Зоя Фёдорова и др. Фильм был запрещен и вышел во всесоюзный прокат только в 1987, за первый год демонстрации его посмотрел 1,1 млн. зрителей.

На совместном творческом счету режиссеров Александра Алова (1923–1983) и Владимира Наумова 10 фильмов, 7 из которых («Тревожная молодость», «Павел Корчагин» «Ветер», «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран–43», «Берег») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.

В своей книге «Полка» киновед Валерий Фомин подробно рассказывает историю запрета фильма «Скверный анекдот» (Фомин, 1992).

На студийном обсуждении “Скверного анекдота» режиссер Иван Пырьев (1901-1968) резко выступил против фильма: «Работа талантливая — и режиссерская и операторская. Я бы даже сказал, очень талантливая. На международных фестивалях в Канне, в Венеции, в Сан-Себастьяне, видимо, картина будет иметь большой успех. Но для меня лично она оскорбительна своей грязью, человеческой мерзостью и примитивностью человеческого существования!

Можно показать и, очевидно, Достоевский говорит, что бывают подлые души, бывают униженные люди, бывают оскорбленные люди, бывают задавленные люди. Но не скоты. Это все-таки люди. Они унижены, оскорблены, задавлены. Но они люди. Здесь же я вижу скотов. Что они только не делают: и какают, и писают и блюют — все что угодно. Для чего это делается? Почему так? У меня вопрос. Очевидно, картина действительно талантливая и, повторяю, будет иметь очевидно огромный успех и получит в Венеции премию. Но она оскорбительна для людей нашей нации, нашей Родины» (Пырьев, 1965. Цит. по: Фомин В.И. Полка. М., 1992).

Картину попробовал защитить Юлий Райзман (1903-1994): «Я не согласен с Иваном Александровичем, который считает, что это может быть оскорбительно для народа и что здесь изображен народ … Мне это кажется неверным. Здесь довольно отчетливо взята незначительная, но существовавшая прослойка мелкого чиновничества, которое действительно было задавлено, задушено, и где появление такого генерала — само по себе факт невероятный, вызывающий не страх, а ужас. В общем здесь взято очень локальное общество, и у меня не было такого ощущения чего-то широко оскорбительного» (Райзман, 1965. Цит. по: Фомин В.И. Полка. М., 1992).

Известный литературовед и кинокритик Станислав Рассадин (1935-2012), хоть и не был таким суровым, как И. Пырьев, но тоже остался недоволен фильмом: «Авторы «Скверного анекдота» не играют со зрителем в поддавки, их выразительные средства – неожиданные, неистощимые, очень талантливые – рассчитаны на познание, а не на узнавание. И авторы не всегда учитывают возможности нашего восприятия. Даже искушенного. А мы не можем пить чистые эссенции – хочется и раствора. … Перегружен фильм и символикой – алгеброй искусства. Эта чрезмерная алгебраизация, многозначительная, апеллирующая к рассудку, а не к сердцу, приводит к жестковатой рационалистичности» (Рассадин, 1967: 192).

В итоге все дискуссии завершились тем, что «Скверный анекдот» лег на «полку» на целых двадцать лет…

Любопытно, что когда в 1987 году «Скверный анекдот» все-таки вышел в советский прокат, рецензии кинокритиков во многом перекликались по тексту с приведенным выше мнением режиссера Ивана Пырьева, но то, что у того было со знаком минус, стало плюсом.

Так кинокритик Анна Кагарлицкая писала в «Спутнике кинозрителя», что «это зрелище откроет перед вами самые уродливые и отвратительные человеческие свойства, вы заглянете в униженные души людей, лишенных света разума, достоинства, любви. Вместе с героями рассказа Достоевского, по которому снята картина, вы попадете в темные, отчаянно нищие закоулки жизни, где смещены понятия добра и зла, где нарушены обычные пропорции вещей и лиц, где царствует тоскливое безумие. … Предупреждая о наступлении эры мнимого спокойствия, хотели потревожить зрителей язвительно-абсурдным, нервным неуютом своего фильма создатели «Скверного анекдота»… О том, сколь страстны и искренни они были в своих намерениях, свидетельствует талантливый, цельный художественный мир этой картины, где в черно-белом вымороченном пространстве так страшно человеческой душе» (Кагарлицкая, 1987: 8-9).

А Лев Аннинский (1934-2019) утверждал, что в фильме «Скверный анекдот» «нет надежды, нет проблеска, нет у человека облика человеческого. Вот о чем фильм! Стилистически он сделан цельно и сильно. От первого эпизода, когда генерал Пралинский разглагольствует о гуманности, а голова его срезана кадром (и в нашем сознании включается цепочка щедринских ассоциаций: Органчик и т. д,), и тем более от того момента, когда вместо лица чиновника Пселдонимова вы видите разинутый рот и выпученные от страха глаза (и включается гоголевская цепочке к свиным рылам и т. д.), — от двух точек отсчета идет в фильме по нарастающей оргия жранья, пляса, куража и мандража. Как тесно заполнен кадр! Как все здесь лезет в глаза, гуляет, «прет напролом»! … Крайние «вылеты» стиля Алова и Наумова, выморочно-прециозные «сны» и идиотические маски, конечно же, царапают мой вкус, но должен признать, что основная «масса», основной поток действия сделан мощно. Хотя маскарад и кажется однообразным, ибо с самого начала его фальшь заявлена, но постигаем мы вовсе не это, что-то другое мы постигаем. … Так ведь правда-то в результате выявилась!

Во-первых, правда о «народе». Попытка сказать страшную правду о состоянии народа — в противовес вековому мифу о «народе-богоносце», мифу, выношенному интеллигенцией прошлого века и в наш век трансформировавшемуся в идею народа, который «всегда прав», «все знает», все на место поставит. В обстановке непоколебимого, застарелого народопоклонства пойти наперекор — акция отчаянной смелости.

Во-вторых, правда об интеллигенции. О ее иллюзиях, о ее бессилии, о ее зараженности общим рабским духом. В обстановке, когда тупой ненависти к «гнилой интеллигенции» только и можно было противопоставить образ интеллигенции «мученической», в ореоле и нимбе, — в этой ситуации пойти вразрез всему — тут нужна была еще и большая смелость.

И, наконец, само отчаяние художников, попытавшихся справиться со своими (и нашими) иллюзиями, сама безнадежность — это тоже ведь духовный опыт огромной важности. Именно их безнадежность, их — Александра Алова и Владимира Наумова, безогляднее всех веривших в ослепительное самопожертвование Павла Корчагина… Во мрак отчаяния погружаются самые безоглядно-верящие, самые ослепленные, самые светлые души. И это тоже великое откровение, дающееся людям на сломе времен, когда становится ясно, где жесть, а где сталь» (Аннинский, 1990).

В более академическом стиле, но тоже в целом позитивно оценила фильм на страницах «Советского экрана» знаток творчества Ф.М. Достоевского, литературовед Лия Розенблюм (1939-2011), отмечая, что в «Скверном анекдоте» авторы «очень точно почувствовали «киногеничность» выбранного ими произведения Достоевского. Они нашли великолепную возможность для кинорассказа не только в эксцентрическом сюжете, не только в колоритных картинах петербургского быта и целой веренице почти бессловесных персонажей, каждый из которых несет свое страдание и свою судьбу. Главное, что составляет художественное своеобразие и рассказа, и фильма – острый, порой фантастический гротеск, сатирический и трагический одновременно» (Розенблюм, 1988: 16).

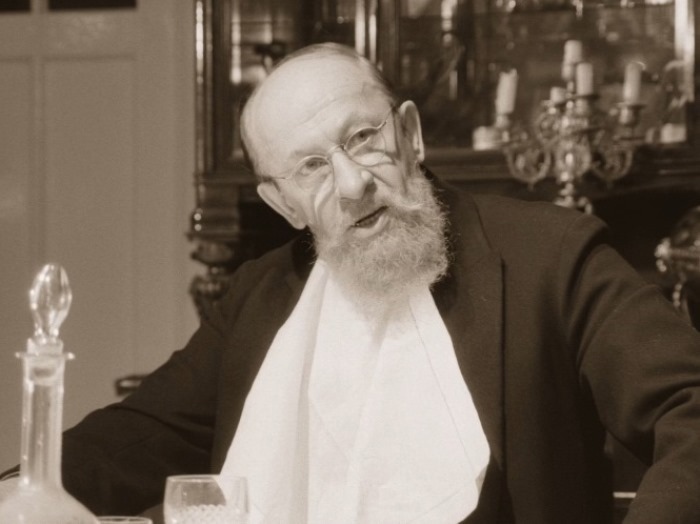

Киновед Валерий Фомин считал, что «фильм Алова и Наумова вызывает шок: никогда еще с нашего экрана с нами не говорили с такой вот степенью ярости и презрения. Никогда он, экран, еще не был сотрясаем образностью, столь сгущенно гротесковой, столь безжалостно уничтожительной. Рабство — вот главный «герой» фильма. Рабство в двух его неразрывных ипостасях: господина и холуя. Это мир, в котором искажены, доведены до последнего своего вырождения нормальные человеческие отношения: повелевать или подчиняться, третьего здесь не дано. Рабство здесь въелось в плоть и кровь, отравило всё. … Евгений Евстигнеев (едва ли это не самая лучшая его работа в кино) сыграл Пралинского с изумительным психологическим мастерством. … Сыграл его чиновничью самоуверенность, его чиновничью склонность видеть жизнь не такой, какова она есть, а такой, какой он сконструировал ее в своем красивом кабинете. И она, эта жизнь, — подлинная во всей своей дикости, грязи, запущенности, нищете ответила ему на вымечтанную идиллию полновесной оплеухой» (Фомин, 1992).

Такого рода оценку разделяла и кинокритик Ирина Шилова (1937 - 2011): «Это фильм беспощадный и сатирически прицельный, поставил в центр внимания проблему рабства и рассматривал ее во всех возможных аспектах и поворотах. Хоровод странных персонажей населил экран — жалких и агрессивных, одержимых мелкими страстями и ханжеским лицемерием. Сама классическая традиция жанра сатиры, во все времена вызывавшая негодование и возмущение, запретная в советском кино (сатирическому осмеянию подлежали только враги государства), была воскрешена постановщиками фильма с присущим им артистизмом и позиционной точностью. … Уродство, извращенность самоощущения и поведения персонажей, искаженная пластика, жутковатый колорит экранного изображения, каждый из элементов кинематографической выразительности — все это в совокупности создавало концентрированный образ нелюдей, монстров, сладострастных уродов, упивающихся свои раболепием» (Шилова, 2010: 21).

Киновед Сергей Кудрявцев считает, что «можно согласиться с точкой зрения российского киноведа Валерия Фомина, много лет занимающегося историей запрещённых фильмов, что именно экранизация "Скверного анекдота" в сентябре 1966 года… положила начало пресловутой "полке" в брежневскую эпоху. … Фильм Александра Алова и Владимира Наумова … закономерно был объявлен пасквилем, порочащим всю нацию и её историческое прошлое. Тем более что режиссёры, склонные к сгущённому метафоризму, действительно чересчур увлеклись деформирующей оптикой, показывая явно несимпатичное свадебное сборище вовсе в уродливом виде, даже если принять во внимание, что всё это увидено глазами пьянеющего до потери сознания "свадебного генерала", лишённого всякого человеческого достоинства в отличие от его чеховского "коллеги по несчастью"» (Кудрявцев, 2006).

Мнения зрителей XXI века о фильме «Скверный анекдот» существенно расходятся:

«Гениальнейший фильм. И на полке он пролежал потому что показывает, насколько сильно отличается мнение о народе у власть имущих, с самим народом. Это было тогда, и это есть сейчас» (Игорь).

«Это просто преступление не показывать такой фильм, или показывать его редко, перед зрителем, перед актерами, ведь это настоящее произведение искусства. … Мне показалось в фильме смешались мотивы и Достоевского, и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина, и Чехова… После фильма было только одно желание - пересмотреть второй раз...» (Новикова).

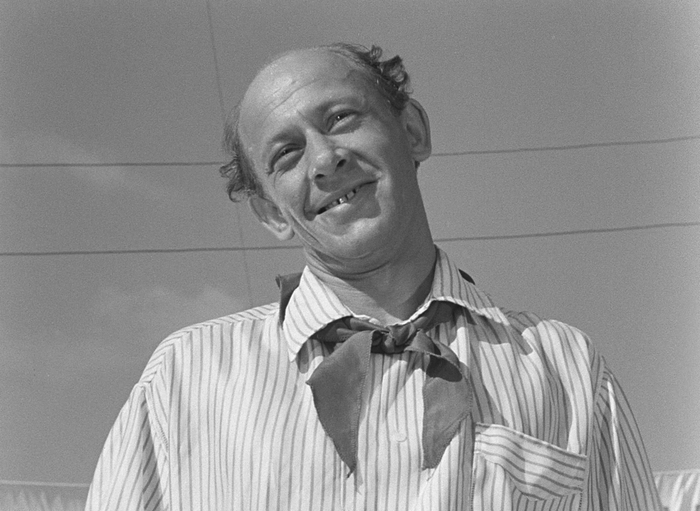

«Фильм производит очень сильное впечатление. Перечитав перед просмотром "Скверный анекдот", могу даже утверждать, что он сильнее своей литературной основы. Это уже не только Достоевский, но и Гоголь, Салтыков-Щедрин, даже Кафка. Да и Достоевский здесь более позднего периода, скажем "Преступления и наказания". … Изобразительное, художественное решение фильма отличается оригинальностью и сделано на самом высоком уровне. Актёрская игра Евгения Евстигнеева и Виктора Сергачёва идеальна. Весь немалый ансамбль исполнителей очень хорош. Быть может, это одна из лучших экранизаций произведений Достоевского, если не самая лучшая» (Леонид).

«Очень талантливый фильм. Весьма необычный и уж просто крайне нетипичный для советского кинематографа. Актёры и оператор вообще творят чудеса. Впрочем, вряд ли у меня возникнет желание часто пересматривать эту картину - уж очень тяжело её смотреть, до того жутко, мрачно, практически инфернально выглядит происходящее на экране. В фильме есть что-то дьявольское, не всякий зритель выдержит. Ощущение такое, будто на 1,5 часа погрузился в ад» (И. Годунов).

«При всей талантливости фильма это всё-таки не моё кино, и второй раз смотреть не буду. Евстигнеев в роли Пралинского превосходен, как всегда, но прочие персонажи кажутся слишком уж карикатурными. … Можно отметить в фильме отличную работу оператора и художников-постановщиков, выразительное музыкальное оформление. Декорации в ряде сцен выглядят нарочито перекошенными, и это заставляет вспомнить даже экспрессионистское немецкое кино 20-х годов прошлого века» (Б. Нежданов).

«Хотя я и поклонник серьезного советского кино (в смысле - шедеврального), но, наверно, я не дорос еще до Достоевского. Но я в этом карикатурном, гротесковом панке половину не понял. Ну, уж слишком, карикатурно. Посмотрев, лично я понял, почему этот фильм клали на полку» (Зеатрпед).

«Фильм не понравился. Играет все чрезмерно вычурно гротесково, такое кино никогда не сможет стать любимым для публики» (В. Прокопчук).

«Фильм не донёс до зрителя рассказ Достоевского, в фильме нет ни тонкого юмора, ни психологизма Достоевского. Нет сюжетного напряжения, нет «всматривания» и сопереживания. Не мудрено, что фильм пролежал столько лет на полке и чуть не был потерян, лучше бы потеряли! Видимо, стыдно было всем за такую экранизацию Достоевского» (Эксакустодиан).

Александр Федоров, 2021

Литература

Аннинский Л. Арьергардный бой // Советский фильм. 1990. № 2.

Кагарлицкая А. «Скверный анекдот» // Спутник кинозрителя. 1987. № 12. С. 8-9.

Кудрявцев С. «Скверный анекдот». 24.11.2006. https://kinanet.livejournal.com/266052.html

Рассадин С. Зачем? // Экран 1966-1967. М.: Искусство, 1967. С.190-196.

Розенблюм Л. Свадьба или похороны? // Советский экран. 1988. № 4. С. 16-17.

Фомин В. «Полка»: Документы. Свидетельства. Комментарии. М.: НИИК, 1992.

Шилова И. Алов Александр и Наумов Владимир // Кино России. Режиссерская энциклопедия. М.: НИИК, 2010. С. 20-23.