Битва за Кавказ 3 (причины 2)

Российско-иранские отношения (ранее — русско-персидские) были установлены в 1592 г, когда в Персии правила династия Сефевидов. В отличие от отношений с соседней Турцией, отношения России и Персии были в целом мирными, не считая короткого периода двух русско-персидских войн. Ещё Петр I присоединил к России значительную часть персидских земель, но Анна Иоанновна вернула эти территории Персии. В конце 19 в. Персия и вовсе превратилась в полуколонию России, хотя и с сильным германским и английским присутствием.

В ходе Первой мировой войны территория Северной Персии стала театром военных действий между британско-российскими и турецкими войсками.

После установления советской власти в 1920 году в Туркмении и в Азербайджане на территории Персии перебралось ещё большее число белогвардейцев. Тогда советские войска совершили морскую операцию, отбив бывший белый флот в порту Энзели. На севере Персии образовалась Гилянская Советская Социалистическая Республика и возникла реальная опасность установления советской власти в Иране. В этих условиях власти Персии стали сговорчивее и пошли на соглашение с Советской Россией. Советско-иранский договор о дружбе 1921 года передавал Ирану целый ряд активов — капиталы Учетно-ссудного банка Персии, построенные российскими царскими властями дороги, пристани, склады, пароходы, порт Энзели, телеграфные и телефонные линии. В 1927 году Договор о гарантии и нейтралитете обязывал обе страны не участвовать в соглашениях против безопасности друг друга. Эти соглашения действовали вплоть до Исламской революции в Иране (1979).

В довоенный период Советская Россия поддерживала очень тесные отношения с Тегераном. Например, на Ленинградском монетном дворе в 1921—1927 годах для Ирана было отчеканено большое количество персидской серебряной монеты (только с ноября 1925 года по июнь 1926 года — 6 304 522 штук). 27 августа 1935 года были подписаны советско-иранские соглашения: конвенция по борьбе с саранчой в приграничных районах, конвенция по борьбе с болезнями и вредителями растений, санитарно-ветеринарная конвенция и другие.

В 1936 году было завершено строительство Араплярского моста через Аракс. Араплярский мост (длина 188 метров, ширина 8,5 метров) строился совместно Ираном и СССР. 30 мая 1937 года было открыто прямое железнодорожное (грузовое и пассажирское) сообщение между Ираном и советским Закавказьем. В 1940 году между Ираном и СССР было заключено соглашение о статусе Каспийского моря, по которому обе страны получили право свободного плавания по этому морю.

Иран закупал в СССР автомобили, оборудование для рисоперерабатывающих и хлопкоочистительных заводов. Много построили советские специалисты на территории Ирана в 1930-е годы: элеваторы, мельничный комбинат в Тегеране, шерстомойки. В ноябре 1937 года иранская пресса сообщала, что во внешней торговле Ирана по итогам 1936 года первое место занимал СССР (427,6 млн риалов), а второе место с большим отставанием заняла нацистская Германия (166,6 млн риалов). 1 июля 1937 года в СССР для торговли с Ираном и Турцией было создано объединение «Совирантуркторг»; впрочем, в 1938—39 гг. Германия вышла на первое место во внешней торговле Ирана. В 1939—40 гг. на Германию пришлось около половины внешней торговли Ирана.

В СССР в 1920-е годы работали сезонные рабочие из Ирана. В 1930 году персы и иранские азербайджанцы работали на промыслах Азербайджанской ССР (в том числе в Баку), а также на сборе хлопка в Средней Азии

Но отношения понемногу накалялись. Дело в том, что со Средних веков и до начала XX века в Персии доминировала тюркская военная элита. Страной правили не иранские династии, а тюркские – Сефевиды и Каджары. Тюрки столетиями были военно-политической верхушкой Персии. Тюрки, курды и армяне составляли большую часть либо половину населения самых крупных городов, чья политическая и экономическая деятельность определяла жизнь Персии.

В 1925 году в результате дворцового переворота был свергнут Ахмед-шах Каджар и вся Каджарская династия. Новым шахом Ирана, при поддержке британцев, был провозглашён бывший военный министр и глава правительства Реза-хан Пехлеви.

Персия была объявлена Ираном – «страной ариев», форсированными темпами проводилась европеизация и модернизация. У Европы переняли и популярный тогда национализм. В Иране стали пропагандировать «парфянство» (парфяне – народ арийской-индоевропейской семьи), арийскую идентичность. Образцом для Пехлеви и иранских националистов был фашистский режим Муссолини в Италии, затем гитлеровский рейх. Идея «расовой чистоты арийцев» пришлась по вкусу иранской вестернизированной интеллигенции, молодежи и офицерам.

При этом режим Реза-шаха в экономическом отношении полностью контролировался британцами. Однако по мере укрепления позиций Третьего рейха в Европе, особенно с началом мировой войны, «арийский уклон» Тегерана стал опасным для Британии и СССР.

Гитлеровская Германия усиливает свои позиции в экономике и армии Ирана. В Германии учится иранская молодежь, многие затем стали германскими агентами влияния в Персии. Гитлеровские идеологи объявили иранцев-персов «сыновьями Заратуштры», «чистокровными арийцами». Представителей Берлина с почётом встречают в Иране.

Иранские молодежные организации выстраиваются по образцу германских. Иранская система образования переходит под контроль германских преподавателей и инструкторов, которые приглашались местными властями. В итоге офицеры, интеллигенция, служащие, молодежь превращались в сторонников союза с Германией. Иран становился региональной базой для немецкой агентуры и диверсантов.

Таким образом, на информационном, идеологическом уровне складывается союз Германии и Ирана. Немцы усиливают свои позиции в системе управления, образования, в армии и экономике Ирана. С началом мировой войны, особенно после разгрома Франции, оккупации Балкан, ситуация становится опасной для Британии и СССР. Немцы получают возможность твёрдо встать на Ближнем Востоке, выстроить ось Берлин – Тегеран, а затем и Берлин – Анкара – Тегеран (потом и Багдад).

После ликвидации антибританских сил в Ираке и оккупации Сирии британцам нужно было восстановить свои позиции и в Иране, не дать немцам закрепиться в Тегеране.

Англичане опасались, что выстроенная ими нефтяная и транспортная инфраструктура в Иране попадёт в руки немцев. Также переход Ирана на сторону Германии создавал угрозу Британской империи на Ближнем Востоке, а затем в Индии.

Для СССР появление немцев в Иране и создание оси Берлин – Анкара – Тегеран также было стратегической угрозой. Нам пришлось бы создавать мощную группировку на Кавказе, чтобы парировать опасность со стороны Персии и Турции, за которыми стояли бы немцы. А опасность присоединения Ирана к союзу Оси была. По разным данным:

- в иранской армии, жандармерии и полиции работали десятки немецких советников и инструкторов

- накануне Второй мировой войны в Иран въехало более 6500 немецких граждан.

- весь обслуживающий персонал центрального управления железными дорогами Ирана был германским. На трансиранской железной дороге немцы трудились на всех уровнях, вплоть до паровозных бригад.

- в Иране велась активнейшая война разведок. Офицеры Гестапо осуществляли заброску немецкой агентуры в Баку, Тбилиси и Ашхабад. До сентября 1941 года в Иране действовали под прикрытием различных германских фирм и контор десятки разведчиков абвера и СД.

- планировались подрывы на нефтепроводах, водоносных станциях, железной дороге. В 1938 году была открыта авиатрасса Берлин-Афины-остров Родос-Дамаск-Багдад-Тегеран-Мешхед-Кабул.

- порты Персидского залива обслуживались пароходами немецких компаний. Силами немецких фирм были построены судостроительные и судоремонтные верфи и сухие доки в портах Алинабад, Пехлеви, Ноушехр на Каспийском море и новый порт Ленге в Персидском заливе.

Союзники не могли позволить утвердиться нацизму в Иране, требовалось защитить нефтяные месторождения СССР на Кавказе (Баку) и Англии (Южная Персия и пограничные районы Ирака). Также необходимо было создать безопасный южный транспортный коридор: через порты Ирака и Ирана в советские республики Азербайджан, Армению и Туркмению.

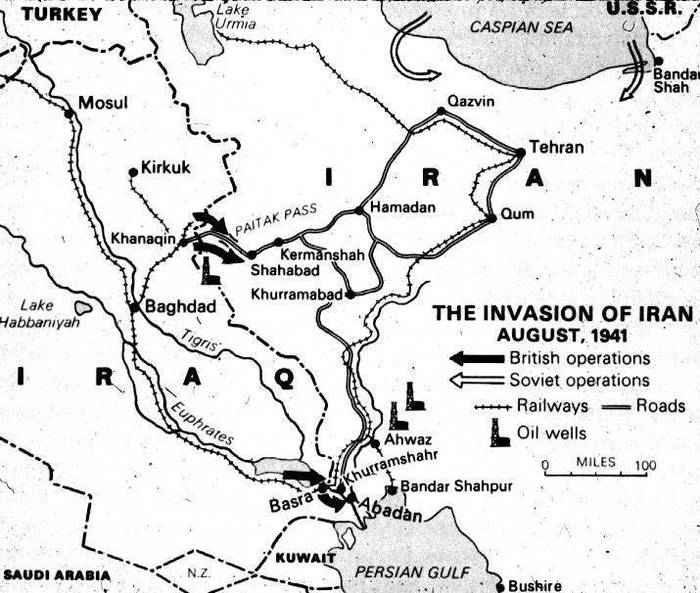

19 июля 1941 года глава британского правительства У. Черчилль предложил Сталину ввести войска в Иран. Москва выразила своё согласие. 16 августа последовал ультиматум полномочного представителя СССР и британского посла с требованием к иранскому правительству выслать из страны всех германских подданных. Иран должен был дать согласие на размещение советско-иранских войск. Реза-шах отказался выполнять эти требования, что стало поводом для ввода войск.

Обе великие державы подготовились к операции «Согласие».

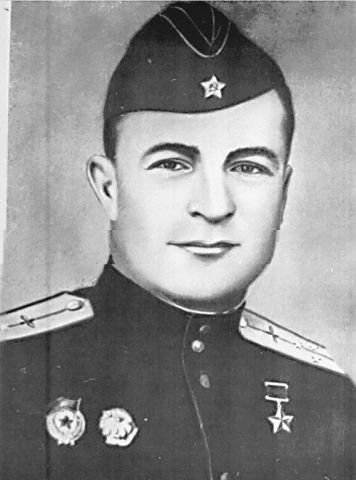

8 июля 1941 года была издана Директива НКВД СССР и НКГБ СССР № 250/14190 «О мероприятиях по предотвращению переброски с территории Ирана агентуры германской разведки», которая дала старт подготовке Иранской операции. Операцию планировал начальник штаба Закавказского военного округа Ф. Толбухин.

СССР выделил для операции три армии: 44-я Хадеева (2 горнострелковые и 2 кавалерийские дивизии, танковый полк), 47-я Новикова (2 горнострелковых, 1 стрелковая, 2 кавалерийские и 2 танковые дивизии) и 53-я Трофименко (стрелковый и кавалерийский корпуса, 2 горнострелковые дивизии). Сухопутные силы поддерживала Каспийская флотилия.

Британцы сформировали в Ираке в районе Басры армейскую группу под командованием генерал-лейтенанта сэра Эдварда Кюинэна. Также британцы готовили войска для наступления на северном направлении (из района Киркука). Британский флот должен был занять иранские порты в Персидском заливе.

Иранская армия насчитывала 9 дивизий. Иранские войска были намного слабее британских и советских во всем. Иранский генералитет отличался некомпетентностью и симпатизировал британцам. 19 августа иранские власти провели дополнительную мобилизацию, довели численность армии до 200 тыс. человек. Союзники имели подавляющее численное превосходство (только британская армия насчитывала около 200 тыс. человек), полное преимущество в ВВС, ВМС, танках и артиллерии.

23 августа Гитлер обратился с личным посланием к Реза-шаху, в котором призывал его :"... не уступать нажиму со стороны СССР и Англии, поскольку Германия скоро займет южные области Советского Союза". В тот же день Тегеран объявил о высылке подданных Германии, но было уже поздно.

25 августа Москва сообщила Тегерану, что в соответствии с пунктами 5 и 6 действующего на тот момент соглашения между Советской Россией и Ираном от 1921 года (в них предусматривался ввод советских войск в случае возникновения угрозы южным рубежам Советской России) Советский Союз в «целях самозащиты» имеет право ввести войска в Иран. В этот же день началась военная операция.

окупация Ирана

Реза-шах Пехлеви попросил помощи у США, но Вашингтон отказал, заверив в том, что у британцев и русских нет территориальных претензий к Ирану. В первые дни операции британские и советские ВВС нанесли удары по целям в крупных иранских центрах и уничтожили иранские ВВС. Господство союзников в воздухе было полным. После этого авиация союзников занималась в основном разведкой и пропагандой (разбрасывала листовки с призывами к сдаче).

Иранская армия, которая находилась на стадии модернизации, не могла остановить войска союзников, наступавших крупными силами на нескольких направлениях. Иранское командование предложило шаху разрушить транспортную инфраструктуру (мосты, железные и шоссейные дороги), что должно было приостановить движение противника. Но Реза Пехлеви, правительство которого вложило большие средства в развитие инфраструктуры страны, отклонил эту здравую, с военной точки зрения, мысль. На тотальную войну он не пошёл.

Деморализованные иранские войска практически не сопротивлялись.

Об этом говорят потери Ирана – около 1 тыс. человек и союзников – более 250 человек.

29 августа шах, видя полный развал армии (на которую он потратил много времени и сил), под давлением британских дипломатов и оппозиции, отправил прежнее правительство в отставку и приказал войскам капитулировать. На следующий день капитуляцию одобрил меджлис (парламент). Было заключено перемирие с Британией, а затем и с СССР.

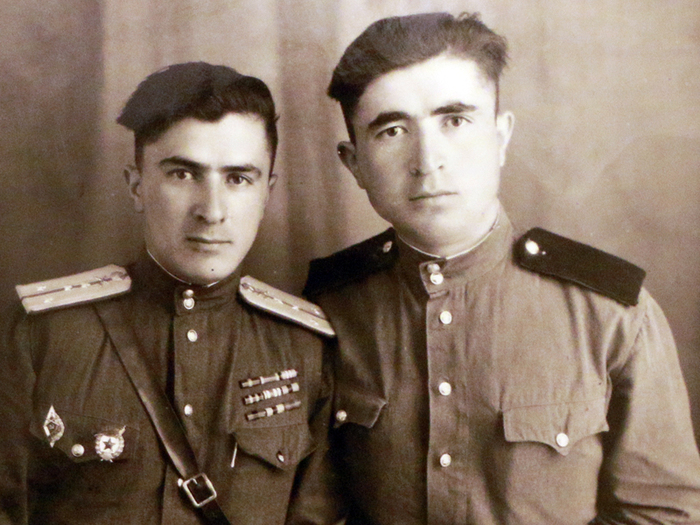

30–31 августа союзники встретились в Сенендедже (Сене) в 160 км к западу от Хамадана и Казвине в 160 км к западу от Тегерана и 320 км к северо-востоку от Хамадана.

8 сентября 1941 года были созданы зоны оккупации – южная (британская) и северная (советская).

Иранские власти в значительной мере утратили политический и экономический контроль над страной. Тегеран обязался выслать из страны всех немцев, держать в войне строгий нейтралитет и не мешать работе военного транзитного коридора стран антигитлеровской коалиции. Отречение Реза Пехлеви состоялось 16 сентября 1941 года. Трон занял его сын Мохаммед Реза Пехлеви, который в своей политике стал ориентироваться на Англию. Бывшего шаха британцы отправили в ссылку в Южную Африку.

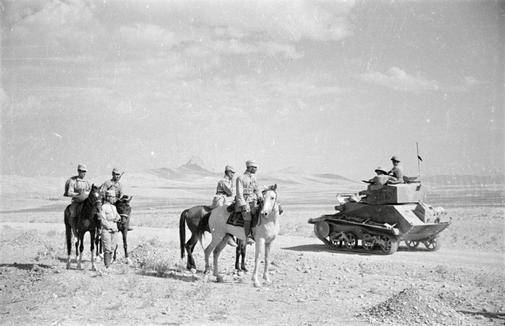

Части советской и британской армий, встретившиеся в пустыне Деште-Кевир в нескольких километрах от Казвина

Таким образом, Англия и СССР решили проблему безопасности на иранском направлении. Иран до конца войны стал союзником британцев и русских, через страну проходил стратегический транспортный коридор. Турция, которая могла выступить на стороне Германии, должна была учитывать, что теперь в Иране войска, которые могут ударить по туркам.

По срокам вывода союзных войск из Ирана проблем не было. Они были установлен договором 1942 года, по которому страны должны вывести свои войска из Ирана в течение шести месяцев после окончания войны. Это же обсуждалось и на Потсдамской конференции.

С англичанами Иран расстался 2 марта 1946 года. С американцами, а они там тоже крутились, ещё раньше -- к 1 января 1946 года. А вот, СССР заартачился и не пожелал свои войска выводить мотивируя своё решение угрозой безопасности Советского Союза. Кроме всего прочего, у него были виды на некоторые земли с нефтяными месторождениями в южной части Ирана, в Белуджистане и ещё кое-где. С этой целью, ещё в 1945 году СССР ловко играя на сепаратистских настроениях местных меньшинств (а в Иране чуть ли не 80% населения состоит из разных меньшинств), создал Демократическую Республику Азербайджан со столицей в Тебризе и Мехабадскую республику курдов со столицей в Мехабаде. Советские войска поддерживали существование новых автономий и препятствовали иранской армии установить контроль над регионом.

В ответ на эти действия Иран обвинил СССР в экспансионизме и подал первую в истории ООН официальную жалобу в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. ООН единогласно принял Резолюцию Совета Безопасности ООН №2, которая призвала Иран и Советский Союз разрешить свой конфликт, касающийся размещения советских войск на территории Ирана. Однако, 4 и 5 марта советские танковые колонны начали движение к столице Ирана Тегерану, а также к границам с Турцией и Ираком.

Жёсткая позиция западных стран, негативное международное общественное мнение вынудили СССР пойти на уступки. 9 мая 1946 года эвакуация советских войск и имущества с территории Ирана была полностью завершена. Однако новый состав иранского меджлиса отказался ратифицировать советско-иранское соглашение о совместном нефтяном обществе и СССР обещанных нефтяных месторождений не получил.

Лишённые советской военной поддержки созданные республики были мгновенно уничтожены, кое-кто из руководства успел уйти на территорию СССР, остальные были прилюдно повешены на площадях. Всего были казнены несколько тысяч человек.

ленд-лиз

Очень важной целью было пресечение поставок ленд-лиза по трансиранскому коридору. Сейчас конечно, эту тему у нас не любят вспоминать, да и спекуляций с обоих сторон много накручено, но в войну все признавали значимость этих поставок.

Основная советская промышленность располагалась в европейской части, и в 1941-1942 гг была частично захвачена, частично разрушена, ну а важнейшие предприятия эвакуированы за Урал (тоже отдельный подвиг народа СССР). Но продукция ими выдавалась еще в 1942 с перебоями – заводы нужно заново построить, ввести в эксплуатацию, обучить тысячи работников – в основном подростков и женщин. И поставки из США и Великобритании были очень востребованы.

Суть ленд-лиза была, в общем-то, довольно проста. Согласно закону о ленд-лизе, США могли поставлять технику, боеприпасы, оборудование и проч. странам, оборона которых была жизненно важной для самих Штатов. Все поставки проходили условно-бесплатно - американское правительство выделяло кредит, на эти деньги закупалось требуемое. Вся техника, оборудование и материалы, истраченные, израсходованные или уничтоженные во время войны, оплате не подлежали. Имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, должно было быть оплачено.

Что касается СССР, то обещание снабдить его необходимыми для войны материалами Рузвельт и Черчилль дали сразу же, после нападения Германии на Советский Союз, то есть 22 июня 1941 года. 1 октября 1941 года в Москве был подписан Первый Московский Протокол о снабжении СССР, окончанием срока действия которого было определено 30 июня. Закон о ленд-лизе был распространен на СССР 28 октября 1941 года, в результате чего Союзу был предоставлен заем на 1 млрд. долларов. В течение войны было подписано еще три протокола: Вашингтонский, Лондонский и Оттавский, посредством которых поставки были продлены до конца войны. Официально поставки по ленд-лизу в СССР прекратились 12 мая 1945 года. Однако вплоть до августа 1945 г. поставки продолжались по «списку Молотова-Микояна».

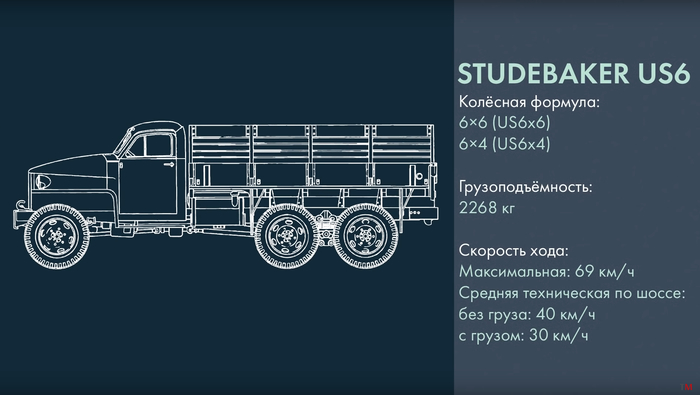

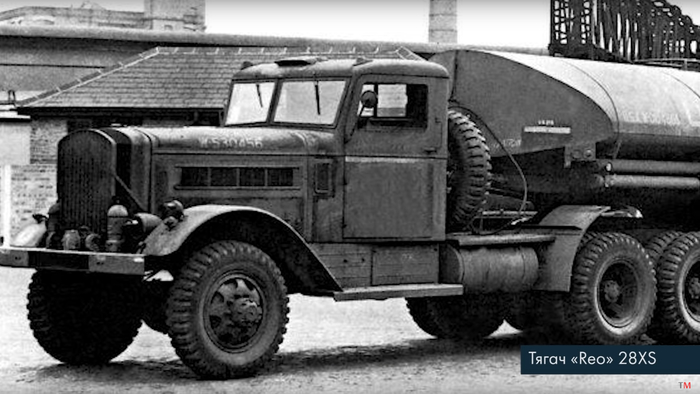

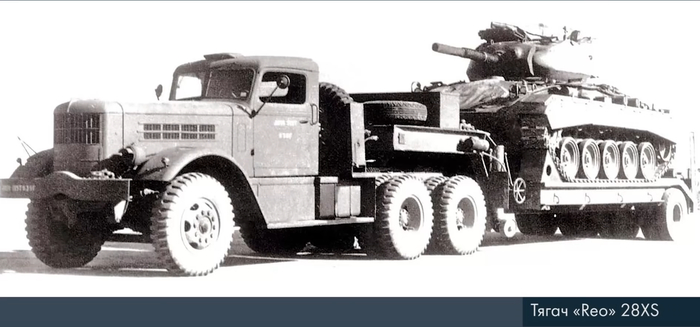

В ходе войны в СССР по ленд-лизу были поставлены сотни тысяч тонн грузов. Поставлялись самолеты различных классов, танки, БТР, бронемашины, противотанковая артиллерия, средства ПВО, корабли различных классов. Наиболее заметными стали ленд-лизовские поставки автомобилей. Всего по ленд-лизу было поставлено 480 тыс. автомобилей (из них 85% - из США). А ведь автомобили – это важнейшая часть снабжения. В ходе наступления армейский корпус съедает в день пару эшелонов только боеприпасов. Одна из важнейших составляющих немецких блицкригов 1941-1942 гг – насыщенность автомобилями, ну и связью конечно. Одной из предпосылок успешного проведения наступательных операций Красной Армии в 1943–1945 годах стало насыщение ее частей техникой, в том числе импортной, что помогло решить проблемы обеспечения артиллерии средствами мехтяги и обеспечения подвижности танковых и механизированных частей. Связь тоже поставлялась, как оборудованием, так и компонентами для нее.

С 1942 года в Красную Армию поступали автомобили большей частью американского и канадского производства. Всего СССР за годы Великой Отечественной войны получил по программе ленд-лиза 429 612 машин, то есть более чем в два раза больше автомобилей и тягачей, чем было изготовлено советским автопромом за годы войны (из 205 000 автомобилей, выпущенных советскими заводами с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, РККА получила в общей сложности 150 400 машин). В рамках союзнических поставок по ленд-лизу в СССР поступали автомобили примерно 50 моделей 25 автомобильных фирм (не считая фирм-производителей различных частей и агрегатов). Из этого числа более трети поставок (более 152 000 машин) пришлось на грузовой автомобиль Studebaker US 6, который к концу войны стал основным грузовиком Красной Армии.

Также Советский Союз за четыре года войны получил 50 501 командирскую машину Willys МВ и Ford GPW. Из автомобилей специального назначения следует отметить амфибии Ford GPA, придававшиеся в составе специальных батальонов танковым армиям для проведения разведывательных операций при форсировании водных преград, и GMC DUKW 353, используемые главным образом инженерными частями при устройстве переправ. Машин других моделей было существенно меньше, а некоторые присылались в единичных экземплярах.

незаменимые машины-амфибии, помогавшие в форсировании рек

Солдаты Красной Армии в Бухаресте на британском Universal Carrier,

Наряду с грузовыми автомобилями в основном исполнении с бортовой платформой и тентом вооруженные силы США и их союзники по антигитлеровской коалиции в 1942–1945 годах получили многочисленные типовые фургоны различного назначения, смонтированные на шасси ССКW-352/353. Количество только стандартизованных обитаемых полностью закрытых удлиненных дерево-металлических фургонов с боковыми зарешеченными окнами достигало 20 видов. В них размещались походные специализированные мастерские со стационарным и выносным оборудованием для ремонта различной военной автомобильной и бронетанковой техники в полевых условиях. Электропитание станков, инструментов и осветительных приборов осуществлялось от собственной генераторной станции или от внешних источников тока. Для хранения и перевозки запасных частей и материалов использовались упрощенные глухие складские фургоны без окон.

Особую гамму составляли укороченные кузова для войск связи. Обитаемый вариант с тремя боковыми окнами, надежной звукоизоляцией и помехозащищенностью предназначался для монтажа штабных пунктов и радиостанций. В них размещались также медицинские пункты, хирургические кабинеты, генераторные станции и мощные осветительные средства. На шасси автомобилей ССКW-352/353 монтировались различные инженерно-строительные самосвалы со стальными кузовами фирмы Heille с задней или боковой разгрузкой; цистерны для доставки воды или топлива емкостью до 2600 л; топливозаправщики с насосным оснащением и раздаточным оборудованием; автодегазаторы; станции очистки природной воды и даже мусоровозы.

Простые армейские или аэродромные пожарные машины на шасси автомобилей ССKW-352/353 обычно комплектовали открытыми кузовами разных изготовителей, цистернами емкостью 1500–2000 л воды и насосами среднего или заднего расположения. Для монтажа армейских кранов выпускались специальные шасси с одноместной кабиной, а для перевозки и перегрузки мощных авиационных бомб или торпед служили специальные открытые машины с крановыми системами. На шасси автомобилей ССКW также монтировались различные пулеметные и пушечные зенитные установки, в том числе автоматические 40-мм зенитные пушки «Бофорс» М1.

Важными были поставки высокооктанового бензина, в основном авиационного (именно на нем летали самолеты, поставляемые из США) и в меньшей степени автомобильного.

В ходе отступления 1941 г. Было потерянно огромное количество стратегически важного сырья, и поставки помогали покрыть недостачу. Было поставлено более 800 тыс. тонн меди, алюминия, олова и других металлов, 300 тыс. тонн взрывчатки (в основном компонентов порохов), более 3,5 млн. шин, более 3 млн. тонн продовольствия.

Ленд-лизовские грузы попадали в СССР пятью маршрутами: посредством арктических конвоев в Мурманск, по Черному морю, через Иран, через дальний Восток и через советскую Арктику. Наиболее известным из этих маршрутов, безусловно, является мурманский. Героизм моряков арктических конвоев воспет во множестве книг и кинофильмов. Однако основной поток грузов шел через Дальний Восток и Иран. Одной из главных причин такого положения дел стала опасность северного пути из-за активности немцев.

Дальневосточный маршрут использовался очень активно, по нему тоннаж грузов был почти таким же, как и по всем остальным вместе взятым маршрутам. Но был нюанс: с японцами договорились поставлять только "мирные" грузы (продовольствие, бензин и т.д., но не танки и боеприпасы. С началом 7 декабря 1941 г. войны на Тихом океане перевозки здесь могли обеспечиваться лишь советскими моряками, а торгово-транспортные суда ходили только под советским флагом. Все незамерзающие проливы контролировались Японией, и советские суда подвергались принудительному досмотру, а иногда и топились. ). Но чем дальше шла война, тем японцам меньше хотелось ссориться с СССР из-за такой ерунды, и опасность, что японцы будут что-то там топить, понижалась и понижалась. Морская часть пути от западного побережья США до дальневосточных портов СССР занимала 18-20 суток.

Использование трансиранского пути стало возможным после того, как советские и британские войска (с севера и юга соответственно) вступили на территорию Ирана, а уже 8 сентября было подписано мирное соглашение между СССР, Англией и Ираном, по которому на территории Персии были расквартированы британские и советские войска. С этого момента Иран стал использоваться для поставок в СССР. Ленд-лизовские грузы шли в порты северной оконечности Персидского залива. В этих портах были устроены авиа- и автосборочные заводы. Из этих портов в СССР грузы шли двумя путями: сухопутным через Кавказ и водным – через Каспийское море.

Чтобы увеличить объёмы поставок, требовалось провести масштабную модернизацию транспортной системы Ирана, в частности, портов в Персидском заливе, автомобильных дорог и трансиранской железной дороги, были проведены мероприятия по модернизации портов на р. Тигр, строительству аэродрома в Абадане. Все это впоследствии преобразило и сам Иран.

С мая 1942 года поставки составляли в среднем 80—90 тысяч тонн в месяц, а во второй половине 1943 — до 200 тысяч тонн в месяц. Специально для нужд ленд-лиза в Иране было построено несколько автомобильных заводов, которые находились под управлением General Motors. Самые крупные назывались TAP I (Truck Assembly Plant I) в Андимешке и TAP II в Хорремшехре. Всего за годы войны с иранских предприятий в СССР было отправлено 184 112 автомобилей. Автомобили перегонялись по следующим маршрутам: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе. В 1945 году оба завода были демонтированы и вывезены в СССР.

американские самолеты, предназначенные для отправки в СССР на аэродроме Абадан.

советские пилоты на аэродроме Абадан, прибывшие для получения самолетов от союзников.

Студебеккеры в Иране по пути в СССР

горный перевал и автодорога, используемая для поставок грузов в СССР.

В основном доставка грузов осуществлялась судами Каспийской военной флотилии, до конца 1942 года подвергавшимися активным атакам немецкой авиации. Только в октябре и ноябре немцы потопили и повредили 32 судна с грузами.

Часть грузов грузилась в портах Персидского залива на грузовые автомобили, собиравшиеся в Иране, и на них доставлялась советскими шофёрами на территорию СССР. Правда, уже вскоре советских шоферов стало явно не хватать, и в состав конвоев стали включать иранцев, набранных и обученных советскими инструкторами. Путешествие по Ирану было тяжелым и опасным делом – наспех сооруженные дороги, нападения банд, да и Кавказ был не самым спокойным местом: только в 1941-1943 годах на Северном Кавказе было ликвидировано 963 бандитских группы общей численностью 17513 человек.

Основной недостаток Трансиранского маршрута- время (Путь конвоя от Нью-Йорка до берегов Ирана вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды занимал примерно 75 дней, а затем время уходило еще на проход груза по Ирану и Кавказу или Каспию). В 1945 году вместо Иранского пути для поставок стали использовать черноморский маршрут.

В целом же доля ленд-лизовской продукции в общем объеме произведенных и поставленных в СССР материалов, оборудования, продовольствия, техники, сырья и проч. обычно оценивается в 4%. Таким образом, можно с определенной долей уверенности заявлять, что ленд-лиз не оказал никакого решающего воздействия на возможности СССР по ведению войны. Да, по ленд-лизу поставлялись такие типы техники и материалов, которые составили большую часть от общего производство таковых в СССР. Но стало ли бы критичным отсутствие поставок этих материалов? На мой взгляд, нет. СССР вполне мог перераспределить производственные усилия так, чтобы обеспечить себя всем необходимым, включая и алюминий, и медь, и локомотивы. Мог ли СССР обойтись вообще без ленд-лиза? Да, мог. Но вопрос в том, чего бы это ему стоило. Скорее всего, война бы затянулась ещё на несколько лет, что стало бы причиной гибели еще миллионов советских граждан. Ну а обескровленный СССР добили бы те же англичане и американцы.

Говоря о роли ленд-лиза в победе СССР, не стоит забывать еще о том, подавляющее большинство техники, оборудования и материалов было поставлено в СССР в 1943-1945 годах. То есть уже после перелома в ходе войны.

Многие из критиков делают упор на недостаточность поставок союзников, подкрепляя это тем, что, мол, США-то при их уровне производства могли бы поставлять и побольше. Дело в том, что поставки в СССР ограничивались не производственными возможностями союзников, а тоннажем имевшихся транспортных судов. И вот как раз с ним у англичан и американцев были серьезные проблемы. Союзники просто физически не располагали количеством транспортных судов, необходимым для того, чтобы перевезти в СССР большее количество грузов.

Объём американских поставок по ленд-лизу составил около 10,8 млрд $. После войны США направили странам, получавшим помощь по ленд-лизу, предложение вернуть уцелевшую военную технику и погасить долг за то, что союзники пожелали оставить у себя, для получения новых кредитов. СССР принял решение о полном списании всей военной техники, полученной по ленд-лизу. После войны США предъявили счет для оплаты. В США изначально было рассчитано, что сумма, подлежащая оплате, за уцелевшую гражданскую технику и оборудование, с учётом их износа, составляет 2,6 млрд. $, для переговоров эта сумма была снижена вдвое, до 1,3 млрд. $. Но советское правительство сочло эти требования чрезмерными, и переговоры затянулись надолго..

Соглашение с СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было заключено лишь в 1972 году. По этому соглашению СССР обязался до 2001 года заплатить 722 млн $, включая проценты. Однако выплаты были прекращены в связи со вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (Поправка Джексона — Вэника). Окончательно Россия полностью погасила свою задолженность перед Парижским клубом 21 августа 2006 г.