Христианство в Карачае и Балкарии. Чегем.

О христианских памятниках, расположенных в Чегемском ущелье, написано много. В обобщенном виде этот материал представлен в работе выдающегося кавказоведа Леонида Лаврова «Карачай и Балкария до 30-х годов XIX века», вошедшей во второй выпуск «Балкария: страницы истории», опубликованный нашим издательством в 2005 году.

Из него узнаем, что «по сообщению И. А. Гюльденштедта, около селения Верхний Чегем стоит одна каменная церковь, имеющая в длину 3 сажени… П.-С. Паллас, говоря о балкарцах, замечает, что «они были христианами и имеют у себя церкви, среди которых особенно замечательна одна на Чегеме. Она расположена на скале, в которой вырублен витиеватый проход, снабженный с обеих сторон железными перилами. Здесь еще сохраняются остатки книг. Несколько листков из них, добытые оттуда со многими опасностями, оказались: один лист – из Евангелия на древнегреческом языке, другие – из [других] греческих церковных книг».

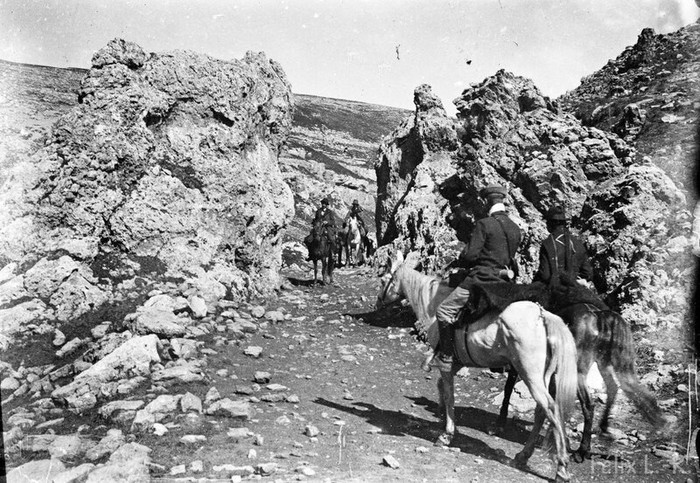

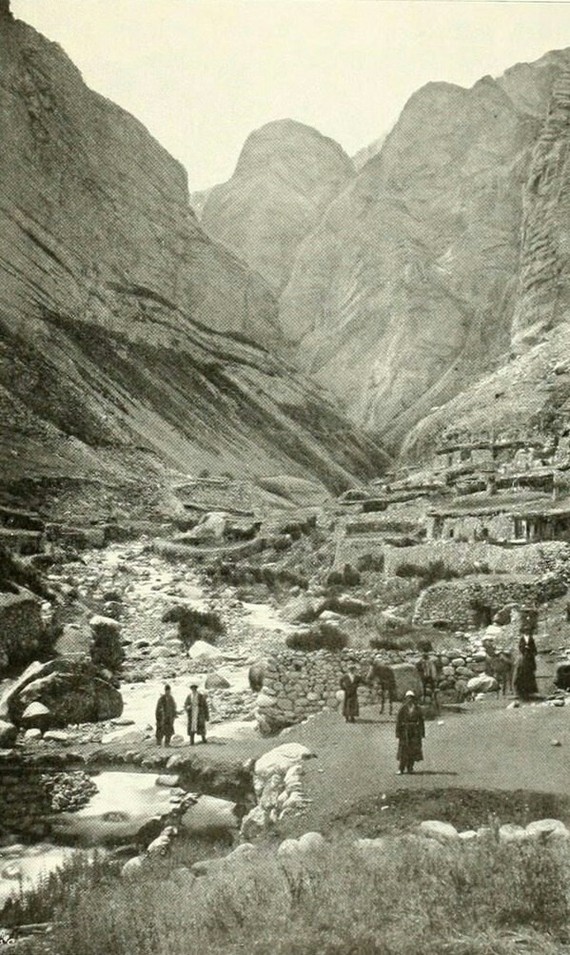

«Остатки на скалах древних сооружений, – писал об этих местах В. Тепцов, автор знаменитой работы «По долинам Кубани и Черека», – до которых уже нет никакой возможности добраться, когда-то обитаемые пещеры, к которым вели высеченные в скалах лестницы, разрушенные временем; громадная четырехгранная башня у ворот в ущелье, силуэты памятников на древних кладбищах у южного подножия скал – все это делает ущелье Джилги-Су еще более таинственным и красивым».

Его дополняют московские ученые – филолог Всеволод Миллера и историк Максим Ковалевский (1851–1916), побывавшие в Чегемском ущелье летом 1883 года: «Особенно интересна по остаткам древних построек узкая теснина, по которой протекает река Джилги... В скале на правом берегу реки есть несколько пещер и заметны следы дороги, искусственно сделанной и карнизом огибающей гору. В версте от аула на одной площадке этой скалы остатки башни, построенной из местного камня на крепком цементе. Поднимаясь зигзагами вверх к башне, укрепленная каменными перильцами тропа ведет далее по краю горы карнизом на восток к горной пещере, вероятно, служившей караульней. Внизу, у подножия той же горы, заметны следы других построек. К одному естественному гроту саженей в 5 вышины с правой стороны была прилеплена какая-то постройка в виде каменного домика, которого заднюю стену образовала одна сторона грота. Это место до сих пор зовется [местными] папасовым жильем (т. е. поповым). Недалеко от него другой, меньший грот, по-видимому, был утилизован как часовня. В нем виден каменный уступ, на котором когда-нибудь стояла икона; к уступу ведут с правой стороны несколько высеченных в камне ступеней. Еще ниже, близ реки, виднеются могильные камни с изображениями крестов. Стороны гротов, входившие внутрь часовни и папасова жилья, до сих пор носят следы штукатурки. Ходит предание, что в одной из пещер когда-то была найдена груда старинных книг, писанных на пергаменте».

Г. Ю. Клапрот пишет, что «во время моего пребывания на Кавказе я имел случай доставить себе несколько отрывков: одни принадлежали греческому Евангелию, другие – служебнику и составляли часть службы ноября месяца; у меня хранятся семь листов. По письму рукопись относится ко второй половине XV века и преисполнена ошибок».

В 1867 году Нарышкину сообщили в Нальчике, что «во время управления бывшего тут начальником князя Эристова были найдены в Чегемском ущелье старинные книги и вещи и что все это было взято князем Эристовым».

Современный ученый В. А. Кузнецов убежден, что в районе Верхнего Чегема находилась не просто церковь, а знаменитая епископия Кавказия – подразделение Аланской епархии, о которой имеются сведения в акте Константинопольской патриархии 1364 года.

И, исходя из сказанного, вывод советского ученого Леонида Лаврова: «В районе Верхнего Чегема существовали небольшие церкви. Кроме них, в пещере, на левом берегу реки Джилги, находился склад богослужебных книг и других церковных предметов. К пещере вела высеченная в скале лестница, остатки которой до сих пор видны. Надо думать, что использование пещеры для хранения книг относилось к более позднему времени, чем постройка церквей около селения Верхний Чегем. Перенос «священных» предметов из церквей в пещеру, по всей вероятности, произошел тогда, когда, в силу сложившейся политической обстановки, построенные до этого церкви оказались перед возможностью разграбления».

Что из себя представляли эти «небольшие церкви» можно узнать из материалов к археологической карте «Древности Кабардино-Балкарии», которую составил один из самых известных археологов КБР Исмаил Чеченов. Итак, перечислим их:

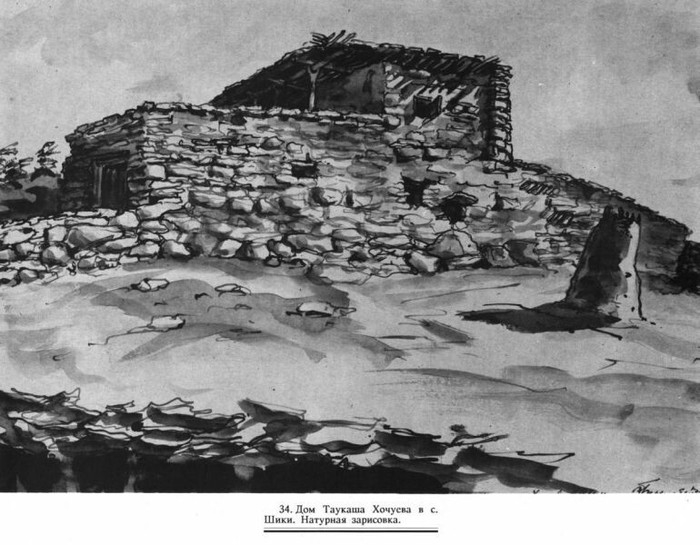

1) Верхне-Чегемский храм. Располагался на северо-западной окраине селения, на правом берегу реки Джылги-Су. Площадь – около 20 кв. м, толщина стен – 80 см, В храме имелся престол (под световым отверстием), две ниши (в южной и северной стенах); к нему были пристроены (с обеих сторон) комнаты, имевшие общую крышу. Относится (ориентировочно) к позднему средневековью.

2) Верхне-Чегемская 1-я церковь «Хустос» (Иисус Христос). Располагалась на правом берегу реки Джылги-Су, на склоне горы, возвышающейся над селением. Состояла из двух помещений – прямоугольного (западного) с дверью и полукруглого (восточного) с оконными проемами. Относится к раннему средневековью, но, по мнению археолога Е. П. Алексеевой, богослужения могли продолжаться вплоть до XVIII века.

3) Верхне-Чегемская 2-я церковь «Байрым» (Святая Мария). Наиболее известная, так как о ней оставил сведения знаменитый путешественник Ю. Клапрот. Располагалась вблизи впадения реки Джилгы-су в реку Чегем, на скале «в которой проделана извилистая тропинка (карниз), снабженная парапетом». По подсчетам Клапрота, церковь была длиной в три сажени (примерно шесть с половиной метров). Под ней находился сводчатый каменный склеп, в котором были обнаружены 6 черепов.

4) Верхне-Чегемская 3-я церковь «Артла». Располагалась на правом берегу реки Чегем, напротив селения Верхний Чегем. Согласно сведений А. Фирковича, посещалась балкарцами до XVIII века.

5) Верхне-Чегемская 4-я церковь «Фардык». Располагалась в самом селении Верхний Чегем. С фронтальной стороны имелось каменное изображение барана. Также посещалась вплоть до XVIII века.

Итак, в Верхнем Чегеме имелось как минимум пять церковных сооружений (разница между церковью и храмом заключается в наличии в последнем алтаря). Три из них – на реке Джылги-Су, одна – напротив селения; и еще одна – в самом селении (с изображением барана). Но местные жители, в частности, краевед Исхак Газаев, ныне, к сожалению, покойный, рассказывали мне, что в самом селении (точнее, при въезде в него) имеются развалины еще одной церкви, под которой практически в первоначальном виде сохранился сводчатый подвал. Юрий Саидович Шахмурзаев, уроженец Верхнего Чегема, сын балкарского просветителя Саида Шахмурзаева (1886-1975), рассказал, что видел его отец и он сам. Церковь эта была особой. На одной из двух сохранившихся ее стен имелось изображение святого по пояс. Юрий Саидович рассказывал, что развалины стен он видел сам. Запомнил, что над входом в подвал располагался балкон с железными перилами. По бокам от него – два небольших световых проема, напоминающих бойницы. Имелись двери, войдя в которые надо было повернуться на запад, где и имелось изображение желто-коричневого цвета. С самим подвалом была связана некая история, которую Юрий слышал от отца. Где-то в 1910-1914-м годах из подвала достали множество костяков (чуть ли не несколько сотен; Шахмурзаев даже более точен – 450), разложили их наверху, подсчитали. а потом покидали вниз. Тогда получается, это был не подвал, а каменный склеп, в котором хоронили покойников. Но сразу возникает вопрос: как такое огромное количество костяков могло поместиться на сравнительно небольшой площади – если судить по размерам ранее описанных церквей, вряд ли эта была больше. Если только допустить, что хоронили под церковью на протяжении нескольких столетий. Но сегодня это уже не проверишь.

– Почему не проверишь, – возразил мне Юрий Саидович, – подвал ведь сохранился; его можно и сейчас осмотреть. Я был настолько поражен этому сообщению, что предложил немедленно выехать в Эль-Тюбю. И вот мы на месте. Вместе с двоюродным братом Юрия Саидовича идем на окраину селения – здесь сейчас огороды. В одном из них четко просматривается кусок мощной (около метра толщиной) боковой стены, сложенной из необработанных камней. Прямо под ней отверстие – вход в подвал. Пролезаю внутрь и оказываюсь в небольшом помещении, посредине которого можно стоять в полный рост. Мощные стены оштукатурены. Свод арочного типа; в центре, где сходится, около двух метров высотой, камни обработанные. Размеры: где-то чуть больше трех метров в длину и около 2.40 в ширину. Пол земляной, но видно по всему, что насыпной и глубина склепа была раньше куда большей. Правда, как здесь могли поместиться 450 костяков - не ясно. Останки людей, вероятно, были найдены на самом деле, но со временем хабары (разговоры) многократно увеличили их количество, в конце концов остановившись на конкретной цифре 450. Впрочем, если очистить подвал от земли и камней, можно получить более четкий ответ. Но что именно он позволит нам уточнить и как прояснит, кто обрел в склепе последнее пристанище?

_________________________________

Автор: Виктор Котляров.

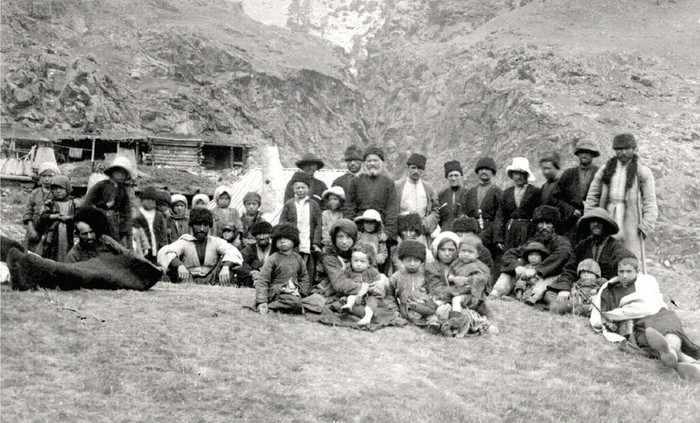

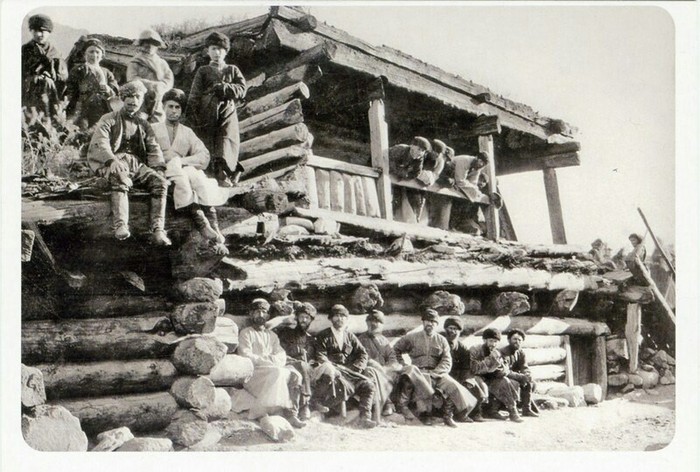

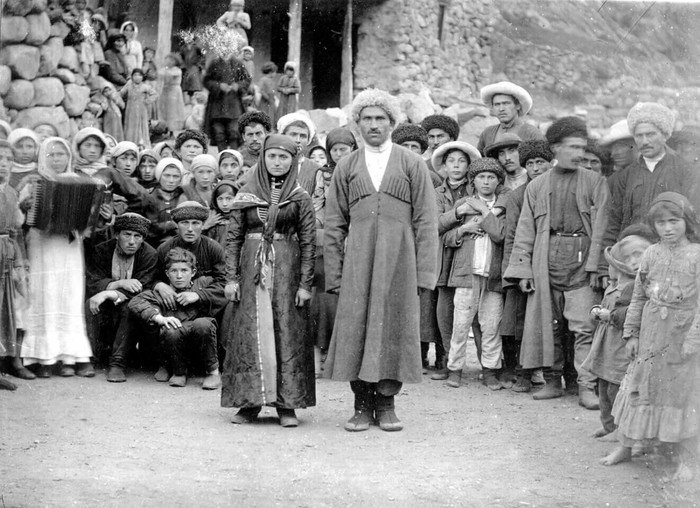

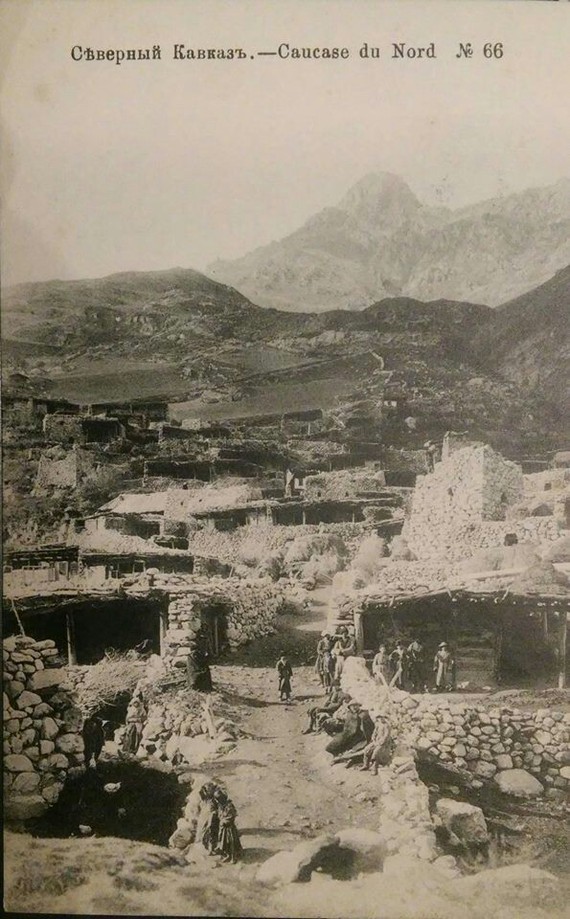

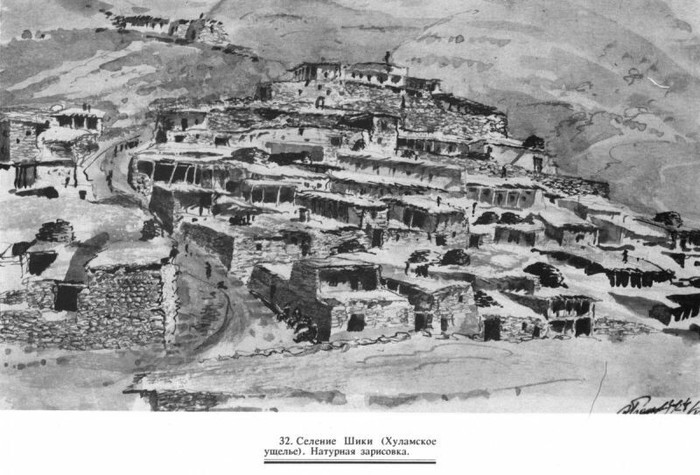

На фото: Древние склепы в Эль-Тюбю, Чегемское ущелье.