Османская империя и попытки военной модернизации в XVIII веке, часть I

Карловицкий мир 1699-го года установил границу между Османской империей и державой Габсбургов по Дунаю, и это отрицательно сказалось на дальнейшем наступательном потенциале империи против австрийцев. Новые реалии и результаты войны вынудили власти Порты пересмотреть свою стратегию в пользу обороны своих рубежей. Новый великий визирь Хусейн-паша сократил численность пограничных корпусов наполовину, чтобы хоть как-то уменьшить финансовое бремя казны.

Параллельно с этим на фоне кризисов увеличивалась власть региональных губернаторов, с чем Стамбулу приходилось считаться. Ответственность за оборону пограничных провинций теперь в большей степени ложилась на плечи местных губернаторов и аянов, а не собственно султанской армии. Губернаторы к тому времени уже обладали фактически своими личными армиями, организацией которых занимались исключительно сами.

Одним из ярких примеров организации такого местного ополчения являлась Босния, где стараниями губернатора Хакимоглу Али-паши эти отряды довольно быстро превратились в грозную силу с высоким уровнем морали, и эффективно действовали против Габсбургов в войне 1737 – 1739 гг. В самом начале кампании лучшие силы в количестве 5 тысяч человек были переброшены для действий против России, чем не преминули воспользоваться австрийцы, которые начали наступление силами пяти корпусов в конце июня 1737-го года. Тем не менее, силы местного ополчения смогли дать им бой и разбили один из корпусов под Остравицей 22 июля. Затем они атаковали главный корпус князя Хилдьбургхаузена , который осаждал городок Баня-Лука. Османы скрытно подошли к осаждающим, которые не ожидали нападения, и молниеносно напали на их лагерь, опрокинули, захватив большую часть артиллерии, и стали теснить к реке Врбас. Обескураженные австрийцы бросались в реку, надеясь ее переплыть, но удалось это лишь половине из них. Это была полная катастрофа, даже если учесть, что османские сообщения, называющие цифру в 40 тысяч убитых солдат неприятеля, были преувеличены. Австрийское командование утратило наступательную инициативу и постепенно потеряло все территории, отошедшие к ним в ходе предыдущих кампаний, включая Белград.

Справедливости ради нужно сказать, что боснийский опыт был скорее исключением, чем правилом - в других областях правительству империи подчас стоило огромных усилий заставить местных губернаторов воевать. В итоге османам приходилось делать ставку на оборонительную тактику, в рамках которой такие мощные крепости как Карс, Эрзерум, Аккерман и т.д. должны были не только сдерживать неприятеля до подхода основных сил, но и гарантировать лояльность местных элит. В этих условиях правительство вынуждено было тратить все большие деньги на поддержание обороноспособности этих крепостей.

Пожаревацкий мирный договор, заключенный в 1718-м году (Пожаревацкий мир или Пассаровицкий мир (нем. Friede von Passarowitz, тур. Pasarofça Antlaşması, серб. Пожаревачки мир) — мирный договор, заключённый 21 июля 1718 года между Австрией и Венециейс одной стороны и Османской империей с другой стороны в городе Пожареваце и закончивший Австро-турецкую и Турецко-венецианскую войны. Османская империя уступала Австрии Банат, Олтению и северную Сербию вместе с Белградом. Все эти владения Австрия вновь вернула Османской империи спустя 21 год по Белградскому миру. Венеция уступала османам завоёванные ею в 1715 году части полуострова Пелопоннес, но сохраняла за собой некоторые крепости в Греции и Албании, а также Ионийские острова. В ходе мирных переговоров были подписаны и некоторые торговые договоры, по которым подданным султана на территории Австрии предоставлялась свобода торговли), стал серьезным ударом по военному престижу Османской империи. Правящим кругам Порты стало очевидно научно-техническое превосходство соседей, и это стало началом так называемой Эпохи Тюльпанов (Эпоха тюльпанов (тур. Lâle Devri, осман. لاله دورى) — период в истории Османской империи, получивший своё название благодаря моде на разведение тюльпанов. Началом этого периода принято считать заключение Османской империи мира с Австрией и Венецией в 1718 году; окончанием — восстание в Стамбуле в 1730 году. Эта эпоха характеризуется приобщением к науке, культуре, экономике и архитектуре Европы) - периоду, когда османы обратились к передовым образцам европейской научной мысли. Султан Ахмед III возвел своего зятя Ибрагима-пашу в звание великого визиря, и поручил ему разработку реформ, которые могли бы хоть отчасти сократить отставание от Европы. При нем же началась практика отправлять послов в европейские страны - первым из них стал посол во Франции Мехмед Челеби-эфенди, который находился там в 1720 – 1721 гг. Он составил подробные отчеты о всех местах, которые посещал, так что на выходе получился небольшой экскурс в жизнь французского общества. По возвращении посла домой, его записки вызвали немалый ажиотаж среди сановников и интеллектуалов империи. Несмотря на то, что работа посла была оценена очень высоко, элита страны сделала неверные выводы из полученных сведений - вместо того, чтобы попытаться модернизировать страну по французскому образцу, султанский двор захватила эпидемия франкофилии. Влиятельные люди империи старались копировать манеры французского высшего общества, в моду вошли особняки европейского типа с роскошными садами и фигурно-подстриженными кустами. Особой любовью пользовались тюльпаны, что и дало название этому историческому периоду.

Помимо отправки послов за границу, империя и сама "открывалась" - были открыты представительства многих европейских стран, и бывшая до этого во многом terra incognita, Порта стала излюбленным местом для некоторых европейцев. Это были люди из разных слоев общества и преследовали самые разные цели. Например, офицер-гугенот Рошфор предлагал свои услуги в качестве военного специалиста в обмен на то, что султан примет под свое покровительство других беженцев-гугенотов и позволит им поселиться в империи. В обмен на это Рошфор предлагал создать современные оружейные мастерские. Правительство долго раздумывало на его предложением, однако в итоге отклонило его, во многом - из-за интриг французского посла маркиза де Боннака. Однако в Турцию продолжали прибывать европейцы, предлагавшие свои услуги султану, и многие из них были в итоге наняты, правда, после того, как согласились принять ислам. При этом от них не требовалось быть правоверными мусульманами - достаточно было лишь формального обращения в новую веру. Тем нем менее, не все европейцы были готовы пойти на выполнение этого условия, и в итоге предлагали свои услуги другим европейским дворам, в том числе и русскому.

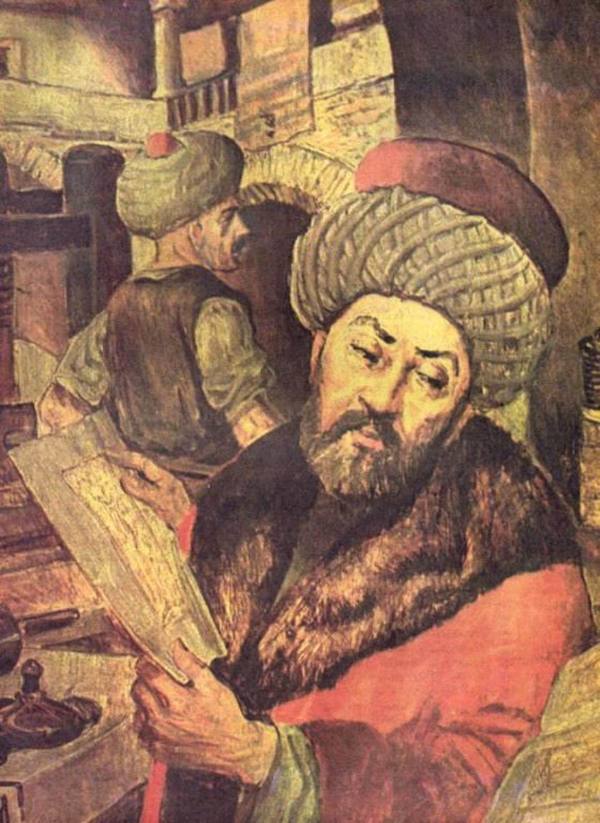

Одним из главных достижений этого времени было создание первой турецкой типографии в 1727-м году, благодаря венгерскому перебежчику Ибрагиму Мутеферрике, которого взял под свой патронаж визирь Ибрагим-паша. Это новшество напрямую никак не влияло на военный потенциал государства, однако впоследствии его плоды были использованы в сфере военного образования.

Ибрагим Мутеферрика

Свою роль играли и консервативные настроения османских элит - они предпочитали во всем действовать медленно и осторожно, боясь, что резкие перемены повлекут необратимые процессы в обществе. Поэтому типография Мутеферрики опубликовала свою первую книгу - словарь - лишь через два года после открытия. Из семнадцати книг, выпущенных за первые годы работы, лишь три были посвящены научным изысканиям. При этом религиозная общественность никак не противодействовала работе типографии, и угасание этого начинания, закончившегося в итоге банкротством, было вызвано слабой поддержкой развития собственной массовой печати среди высших сановников.

Эпоха Тюльпанов закончилась в 1730-м году восстанием Патрона Халила (Восстание Патрона Халила — восстание городских низов Стамбула в 1730 году под предводительством Патрона Халила, приведшее к свержению султана Ахмеда и великого визиря Ибрагима Невшехирли. Восстание также положило конец эпохе культурных реформ. Причин для восстания было множество; одной из них и, пожалуй, главной была экономическая ситуация в империи и, в частности, в Стамбуле. Культурные реформы великого визиря Невшехирли Ибрагима-паши и султана Ахмеда требовали огромных затрат. Чтобы обеспечить строительство многочисленных дворцов, великий визирь ввёл непосильные для народа налоги, кроме того, он поднял цены на товары первой необходимости. Пышные праздники и увлечение тюльпанами стоили немалых денег. Народ считал всё это пустой тратой государственной казны. Неутешительные новости из Ирананакаляли и без того сложную обстановку. В мечетях и других общественных местах появились подстрекатели к бунту. Но власти не обращали на это внимания), в котором объединились практически все социальные слои столицы. Несмотря на то, что восставали мятежники не против реформ как таковых, а против сибаритствующей знати, новое правительство империи поспешило от греха свернуть все преобразования. При дворе сохранилось "реформистское" крыло, но оно было куда слабее "консервативного", и глобального влияния на политику страны не оказывало.

Восстание Патрона Халила

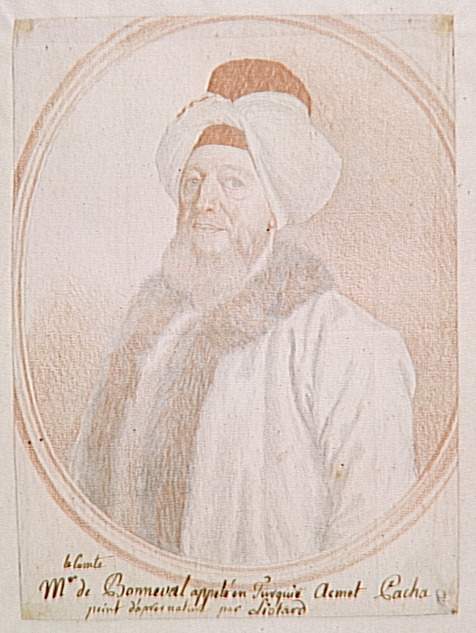

Другим видным европейцем при дворе султана был Клод Александр де Бонневаль, который в 1729-м году предложил свои услуги в качестве военного специалиста, приняв ислам и взяв имя Ахмед. Его взял под свое крыло новый великий визирь Топал Осман-паша, который затем пожаловал ему титул бейлербея (Бейлербей (беглярбек, беглербег или беклербек) (от тур. Beylerbeyi, букв. бек всех беков) — наместник в государстве Сефевидов и в Османской империи, подчинявшийся только монарху (шаху и султану соответственно), соединявший в своих руках гражданскую и военную власть. Возглавлял административно-территориальную единицу эялет (также называемое бейлербейство или беглярбегство по титулу). В Сефевидском государстве назначался из числа ханов, в Османской империи — из приближенных султана) и назначил главным артиллерийским инспектором. Бонневаль при помощи трех других французских перебежчиков реорганизовал артиллерийский корпус, при котором учредил техническую школу "Хендешехане" ("школу геометрии"). Это был первое учебное заведение в империи, организованное по европейским образцам. Тем не менее, из-за консервативных взглядов правящих кругов, эта школа оставалась закрытым заведением с ограниченным числом студентом и не послужила делу прогресса в той мере, в которой могла. Позднее, великий визирь Рагиб-паша пытался оживить захиревший корпус и школу, и даже провел несколько учений, однако во что-либо более серьезное это начинание не переросло.

Бонневаль-паша

Одним из представителей нового поколения реформаторов был Ахмед Решми-эфенди - посол при австрийском (1757 – 1758 гг) и прусском (1763 – 1764 гг) дворах, и затем - переговорщик с турецкой стороны при заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774-го года. Он много контактировал с европейскими военными, видел маневры австрийской и прусской армий, и, конечно, видел в действии русскую армию. Он составил подробные описания прусской военной системы и был буквально очарован прусским королем Фридрихом II, который ему представлялся непобедимым полководцем (что хоть и было близко к истине, все же ей не соответствовало). Именно эта германофилия Решми заложит фундамент будущей германской ориентации империи, которая ровнялась на немцев во всех военных преобразования до самого своего конца в первой половине XX века.

Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг обернулась тяжелым поражением для империи. Ее солдаты ничего не могли противопоставить русским ветеранам, прошедшим Семилетнюю войну, в которой они отточили искусство взаимодействия разных родов войск и маневрирования на поле боя. Единственное, чем могли крыть турки - это умением создать численный перевес за счет привлечения большого числа наемных отрядов. В это же время начинает распадаться великолепная система военной логистики Порты, затрудняя материальное обеспечение полевых армий и гарнизонов. В итоге последние нередко оказывались отрезаны от помощи и сдерживали неприятеля своими силами. Кампания 1770-го года выдалась особенно тяжёлой благодаря тому, что в Греции началось восстание, всячески поощряемое из Петербурга, и туркам пришлось перебрасывать войска на этот новообразовавшийся фронт. Помимо этого, русский Балтийский флот неожиданно для всех оказался в Средиземном море и уничтожил турецкий флот в Чесменском сражении 7 июля. На сухопутном театре победоносно наступала армия графа Петра Румянцева, которая 1 августа разбила главную турецкую армию в битве при Кагуле.

Сражение при Кагуле

Эти поражения наконец развеяли пелену перед глазами стамбульского двора - командование войсками спешно было передано опытным ветеранам (На протяжении всего XVIII века в Порте с завидным постоянством менялись высшие сановники, в том числе - и командующие войсками. Достигалось это благодаря придворным интригам, и люди, получившие назначения, не всегда были даже профессиональными военными), но эти меры были безнадежно запоздалыми. У империи уже не было ни войск, ни денег, чтобы компенсировать неудачи первых лет войны. При этом, османское правительство продемонстрировало полное бессилие на международной арене - оно не смогло найти союзников и не обратило внимание на потенциального союзника в лице восставшего Емельяна Пугачева, в отличии от России, всячески поддержавшей мятежных греков.

Петр Александрович Румянцев

На удачу турок, серьезное усиление России обеспокоило Францию, которая направила в Стамбул своего агента - барона Франсуа де Тотта, который должен был оценить военный потенциал Османской империи. Французский посол Сен-При вообще предлагал султану помощь в отправке в Турцию целой группы военных специалистов для усиления ее вооруженных сил, но консервативное крыло правительства и тут сказало свое решающее слово, вследствие чего наняли лишь Тотта, который занялся реорганизацией артиллерии и инспекцией крепостей у Босфора и Дарданелл.

После того, как 20 июня 1774-го под Козлуджи уступавший в численности русский корпус наголову разбил султанскую армию, собранную из последних резервов, турецкому правительству ничего не оставалось, кроме как просить мира. По условиям Кючук-Кайнарджийсого мирного договора Турция, помимо прочего, теряла своей контроль над Крымом. Это был крах. Поражение воспринималось как трагедия не только правящей элитой, но и простыми гражданами империи. Даже самые упертые консерваторы начали постепенно осознавать неизбежную необходимость перемен. Уже упомянутый выше Ахмед Решми-паша составил подробный отчет, в котором указывал причины поражений армии и давал неутешительную оценку текущему состоянию военной системы страны. Он писал, что войска совершенно не соответствуют требованиям времени в вопросах выучки и вооружения, что процветает коррупция, а на должности главнокомандующих назначаются некомпетентные люди.

К сановникам империи пришло понимание, что надо что-то менять, но как это делать, они по прежнему не имели представления. Они продолжали принимать на службу отдельных военных специалистов, таких как англичанин граф Рамси Кэмпбелл, который возродил созданную Бонневалем геометрическую школу и начал готовить артиллерийские и инженерные кадры для армии. В 1776-м году один из немногих турецких флотских офицеров, положительно проявивший себя при Чесме, адмирал Гази Хасан-паша открыл военно-морскую школу для подготовки кадров на флот. Впоследствии, в 1784-м году эта школа была аккредитована в качестве Императорской Военно-Морской академии.

Военных советников продолжала предоставлять Франция - если в 1775-м году из было двадцать, то в 1780-м их число возросло до трехсот. И все шло хорошо до того момента, когда на должность посла в империю был назначен граф Огюст де Шуазель-Гуфье, известный своими про-греческими взглядами. Тут же, как назло, вскрылись тайные сделки между Францией и египетскими сепаратистами. Ну а гвоздем в гроб франко-турецкой дружбы стало обнаружение тайной переписки между шахзаде (принцем) Селимом и Людовиком XVI, в которой, помимо прочего, обсуждалась возможность смещения дядюшки принца - султана Абдул-Гамида I. Прикинув риски возможного скандала, султан решил, что шахзаде, как и жена Цезаря - "вне подозрений". Главным виновником всех бед и профранцузским интриганом был объявлен великий визирь Халил Гамид-паша (один из немногих действительно прагматичных и умных людей двора), которого сначала сместили с должности, а затем, в 1785-м году, казнили. Что же касается французских военных советников, то они спешно покинули Стамбул и не возвращались до новой войны, вспыхнувшей в 1787-м году. Враг моего врага, как говорится.

Шахзаде-интриган взошел на престол под именем Селима III в самом разгаре войны 1787 – 1791 гг. Он был всерьез настроен проводить реформы в стране, и его в этом начинании поддерживало реформистское крыло двора. Попав "с корабля на бал", он не мог коренным образом изменить ход войны, обернувшейся для Турции очередной катастрофой, но использовал ее неутешительные результаты как наглядную пропаганду необходимости перемен, стараясь достучаться даже до самых твердолобых консерваторов.

Селим III

Все военные преобразования в Турции были порождены неудачами в войнах, не стал исключением и комплекс реформ, получивших название Низам-и Джедид. Обсуждать грядущую реформу начали еще во время войны - в мае 1789-го года султан собрал консилиум из более чем двухсот высокопоставленных сановников. После череды жарких споров было выработано несколько проектов преобразований. Большинство из них, впрочем, напоминали те вялые попытки половинчатых реформ, которые Порта делала на протяжении всего XVIII века и не могли быть решением проблемы. Кто-то предлагал просто набирать больше наемников, кто-то - выписать еще специалистов из Франции, чьи-то проекты были более смелыми, чьи-то - предлагали перемены лишь номинально. Но никто из участников совещания не заикнулся о реорганизации корпуса капыкулу (Капыкулу («государевы рабы»), в Османской империи система использования лиц рабского статуса на государственной и военной службе. Начала формироваться с конца 14 века в период правления Баязида I. Создание системы капыкулу было обусловлено тем, что прежние источники пополнения не обеспечивали потребностей армии и расширявшегося административного аппарата. Капыкулу набирались из детей и юношей, поступавших в распоряжение османских властей в результате взимания с христианского населения Балкан «живого налога» (девширме). Будущие «государевы рабы» подвергались насильственному отуречиванию и исламизации, для чего их обычно направляли в турецкие, преимущественно сельские, семьи в Малой Азии, где они использовались на различных работах, главным образом в сельском хозяйстве. Через несколько лет из них отбирали кандидатов для службы при дворе, в войске или в султанских мастерских. Капыкулу часто становились особо приближёнными султана и поднимались до самых высоких постов в государстве. Использование капыкулу на государственной службе способствовало утверждению автократических начал османского политического режима и позволяло султану эффективно противодействовать сепаратистским устремлениям провинциальных правителей. Войсковой корпус капыкулу, состоявший из янычаров, конницы, артиллерии, вспомогательных подразделений и многочисленных некомбатантов, обслуживавших как боевые подразделения, так и двор самого султана, постепенно стал главной ударной силой османской армии (к концу 17 века насчитывал около 80 тысяч человек)). Это уже давно стало больной мозолью империи, однако мало кто решался предложить средства для решения этого вопроса. Янычары (тур. yeniçeri (еничери) — новое войско — привилегированная пехота в султанской Турции, использовавшаяся обычно в качестве полицейских, карательных войск), главная сила капыкулу, из опоры трона и лучших воинов империи, которыми они некогда были, к концу XVIII века превратились в обузу, которая своими смутами и коррупцией максимально усложняла жизнь султанам. Султан Селим, в общем, оказался удовлетворен советом, записав наиболее понравившиеся ему идеи как свои собственные. Для того, чтобы иметь полные сводки о происходящем в Европе, он при первой возможности отправил в Вену своего эмиссара Абубакира Ратиба-эфенди. Во время своего недолгого пребывания в Австрии в 1791 – 1792 гг тот посетил ряд местных библиотек, а также инженерную школу и военную академию, составив два подробных доклада, которые были поданы султану по возвращении. В частности, он утверждал, что мало лишь закупать вооружение, нужно воспитывать собственные квалифицированные кадры, для чего нужно расширять и усовершенствовать систему профильных учебных заведений. Учитывая нехватку преподавательского состава, считал эфенди, нужно массово привлекать его из-за границы, не удовлетворяясь парой десяткой военных специалистов на всю страну, как это было раньше. В пример он ставил преобразования Петра I, которые в долгой перспективе привели Россию в ранг европейской сверхдержавы к концу XVIII века. Свой доклад он закончил фразой "Если смогли русские, то почему не сможем мы?". Ратиб-эфенди занимал видное месте среди новых реформаторов и во время своего пребывания на посту министра иностранных дел в 1794 – 1796 гг привлек из-за границы большое количество европейских специалистов, однако, как это часто бывало при султанском дворе, в итоге пал жертвой подковерных интриг придворных группировок и был казнен в ноябре 1799-го года. Это стало еще одним примером специфики преобразований, проводимых в империи - придворные партии в первую очередь боролись за усиление личного влияния, и использовали реформы как инструмент для возвышения, а не как глобальное прогрессивное начинание.

Янычар

Лига историков

13.9K поста50.9K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения